中国佛教译场职分与翻经流程

——以《楞严》经题为中心

李 欣

(同济大学哲学系)

中国历史上有两次大的外来文明进入,汉代有竺西之学,明清之际有泰西之学,明人方以智称之为二西。二西典籍随之传播流布,但两者迻译方式,大不同。

近人之译泰西名著,一人独译、二人对译为常见。今人则多为一人自译。清末马建忠有《拟设翻译书院议》,说:

今之译者,大抵于外国之语言,或稍涉其藩篱,而其文字之微辞奥旨,与夫各国之古词者,率茫然而未识其名称;或仅通外国文字语言,而汉文则粗陋鄙侄,未窥门径;使之从事译书,阅者展卷未终,触人欲呕。又或转请西人之稍通华语者为之口述,而旁听者乃为仿佛幕写其词中所达之意,其未能达者,则又参以已意而武断其间。盖通洋文者不达汉文,通汉文者不达洋文,亦何怪夫所译之书皆驳杂迂讹,为天下识者所鄙夷而汕笑也。*(清)马建忠:《拟设翻译书院议》,转引自马祖毅:《中国翻译简史》,中国对外翻译出版公司,2004年版,第353页。

虽是臧否当时译者,也可见出近代译泰西典籍方式:或一人独译,或二人对译。二人对译之具体程序,英人傅兰雅叙述得颇为详实,他受雇于当时江南制造局翻译馆,主编《格致汇编》杂志,刊载其中的《江南制造局翻译西书事略》一文说:

至于馆内译书之法,必将所欲译者,西人先熟览胸中而书理已明,则与华士同译。乃以西书之义,逐句读成华语,华士以笔述之。若有难处,则与华士斟酌何法可明。若华士有不明处,则讲明之。译后,华士将初稿改正润色,令合于中国文法。有数要书,临刊时华士与西人核对;而平常书多不必对,皆赖华士改正。因华士详慎鄂研,其讹则少而文法则精。*(英)傅兰雅:《江南制造总局翻译西书事略》,转引自马祖毅:《中国翻译简史》,中国对外翻译出版公司,2004年版,第342页。

而古昔之译竺西佛典,却与泰西名著不同,系集体智慧产物,故有译场,有分工:有译主、证义、译语、笔受、缀文、证梵语、证梵文等一系列职分,亦有相应工作流程。

本文即以《楞严》经题为中心,考辨中国佛教译场相关职分与翻译流程。

《楞严经》经题与翻译有关文字如下:

中天竺沙门般剌蜜帝于广州制止道场译出

菩萨戒弟子前正议大夫同中书门下平章事清河房融笔受

乌苌国沙门弥伽释迦译语

循州罗浮山南楼寺沙门怀迪证译

疏解“译(主)”与“证义(证译)”,得见古代译场流程,其理念以义理为重,聚徒宣讲,辩正往复,这种思路或可供现代迻译泰西典籍借鉴。

考释“笔受”和“译语”,则分疏出两种笔受、两种译语。一种笔受是笔录,一种笔受却是书面译语;而译语因此也分两种,一种口头译语,一种书面译语即笔受,文献中的译语多指前者,后者系本文考证结论。由此考订出两种翻经模式。其主要工作流程为:

其一,译主宣释经文——译语口头翻译,翻梵为华——证义评量经义——笔受笔录——缀文、润文。

其二,译主宣释经文——证义评量经义——书字笔录梵文音译——笔受书面翻译,翻梵为华——缀文、润文。

前者近唐代译经模式,后者近宋代模式。前者又分为两种情况,其一,译主不通中文,译语另外延请,如《楞严》;其二,译主华梵兼通,可省却译语,鸠摩罗什、玄奘是也。则《楞严经》翻经模式属于唐式,且为其中第一种。

“证译”一职,出现在玄奘译场之后,多见于义净译场。现存史料不足,综理文献,推测证译或系最终审读,总揽证义、译语、证译语、证梵文、证梵义之事,算是末校。则可见唐代译场制度,并未止步于师,义净大师仍有出蓝之征。

考释佛教译场职分,前贤梁启超《佛典之翻译》、汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》、《隋唐佛教史稿》等多有涉及,以曹仕邦先生《论中国佛教译场之译经方式与程序》后出转精,最为精审详尽,堪称鸿文。文中论述译主、笔受、译语等关键职分尤详。*曹仕邦:《论中国佛教译场之译经方式与程序》,张曼涛主编:《佛典翻译史论》,大乘文化出版社,民国七十年版,第187—282页。而本文则提出两种笔受,作一点补充。曹先生论述稍嫌未尽甚至阙如的几种职分,证译、证译语、证梵语、证梵本、证梵文、证梵义、证文、正字、执笔、次文,以及玄奘译场与义净译场职分异同等,本文也提供一点新的推证。

一、 译(主)

(一) “译”字来历

译,即翻译。“译”字有来历。《周礼》载录有译官,翻译四方夷狄的语言:“象胥,每翟(按,即狄)上士一人,中士二人,下士八人,徒二十人。”(《周礼·秋官司宼第五》)汉儒郑玄为之注,又引《礼记·王制》的文字补充,说翻译东方夷狄语言的叫寄,翻西方的叫狄鞮,北方的叫译,翻南夷的叫象。而《周礼》译官名象胥,以南夷语译官代称所有译官,是因周之德首先泽被南方的缘故:“通夷狄之言者曰象胥,其有才知者也。此类之本名东方曰寄、南方曰象、西方曰狄鞮、北方曰译,今总名曰象者,周之徳先致南方也。”(《周礼注疏》卷三十四)如此,译梵文经卷,应名狄鞮,不称译,印度在西不在北。南宋法云以为:“译之言易也,谓以所有,易其所无,故以此方之经而显彼土之法。周礼掌四方之语各有其官,东方曰寄,南方曰象,西方曰狄鞮,北方曰译,今通西言而云译者,盖汉世多事北方,而译官兼善西语,故摩腾始至而译《四十二章》,因称译也。”*(宋)法云编:《翻译名义集》卷一,《大正藏》第54册,第1056页。汉代多与北方之夷狄(如匈奴)打交道,译官兼知西夷言,最早的《四十二章经》就干脆署为“译”:“后汉西域沙门迦叶摩腾共法兰译”。法云说法其实源自赞宁:“……周礼有象胥氏通六蛮语,狄鞮主七戎,寄司九夷,译知八狄,今四方之官,唯译官显著者何也?疑汉已来多事北方,故译名烂熟矣。”*(宋)赞宁:《宋高僧傳》卷三,《大正藏》50,第723页。不过,赞宁只说汉人经常和北方夷族打交道,掌管北夷语言的“译”官,其名号可能因此最常见最通行,其他三位就湮没无闻了。为了稳妥,用一个“疑”字表示推测,并未进一步推论掌北夷语的译官兼通西夷言。相形之下,比法云更有史家风范。

“译”的含义,唐人贾公彦周礼疏解得颇巧,“译即易,谓换易言语使相解也”(《周礼注疏·秋官司宼》)。毕竟,他的疏被朱子夸过:“五经中周礼疏最好,诗与礼记次之,书易疏乱道,易疏只是将王辅嗣注来虚说一片。”*《朱子语类》卷八十六《周礼》。

(二) 署名为“……译”在佛经翻译史的两种可能

其一,译主不通汉文,但系出经三藏,由其讲解经文理蕴,另觅华梵兼通者译语,口译梵文为中文,再由笔受记录。为尊重译主讲经功德,犹尊之为“译”。如当年译《长阿含经》,佛陀耶舍出经,译梵为华的是竺佛念,可署名却是“后秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念译”,佛陀耶舍之名还在前,尊崇如此:

请罽宾三藏沙门佛陀耶舍出律藏一分四十五卷,(弘始)十四年讫。十五年岁次昭阳赤奋若,出此长阿含讫,凉州沙门佛念为译,秦国道士道含笔受。*(姚秦)僧肇:《长阿含经序》,《长阿含经》卷一,《大正藏》第1册,第1页。

值得注意的是,只有讲经大德才得享译主之名,仅仅口诵梵本,不足称。东晋再译《中阿含经》,僧伽罗叉诵梵本,僧伽提婆译梵语为汉语,而只尊僧伽提婆为译主,题为:东晋罽宾三藏瞿昙僧伽提婆译:

……请罽宾沙门僧伽罗叉,令诵胡本,请僧伽提和(即僧伽提婆)转胡为晋,豫州沙门道慈笔受。*(东晋)道慈:《中阿含经序》,《中阿含经》卷六十,《大正藏》第1册,第809页。

原因即《中阿含经》梵本已有,请僧伽罗叉口宣,只是译场惯例而已。

其二,译主华梵兼通,即可省却传语。译主手持梵本,当堂宣颂的即是中文,请人笔录即可,这是真正意义上的“译”。如昙无谶,始到北凉,不通汉语,又无传语,不肯出经。后学三年汉语,才译《金光明经》、《大般涅槃经》等,慧嵩笔受:

……河西王沮渠蒙逊(北凉)闻谶名,呼与相见,接待甚厚。蒙逊素奉大法,志在弘通,请令出其经本,谶以未参土言,又无传译,恐言舛于理,不许。于是学语三年,翻为汉言,方共译写。是时,沙门慧嵩、道朗独步河西,值其宣出法藏,深相推重,转易梵文,嵩公笔受。*(梁)僧佑:《出三藏记集》卷十四《昙无谶传》,《大正藏》第55册,第103页。

佛经翻译史上,经籍译者署名,两种情况都有。唐实叉难陀之译八十华严、菩提流志之译《大宝积经》属前者。实叉难陀,携广本华严入唐,主持译事,真正的翻译是梵僧战陀、提婆:

暨女皇革命变唐为周,遣使往于阗国求索梵本,仍迎三藏实叉难陀(此言喜学)译在神都,作起乎证圣牂年,功成乎圣历狶岁,计益九千偈,勒成八十卷(通旧翻合四万五千偈)。命藏(即华严宗贤首)笔受,复礼缀文,梵僧战陀、提婆二人译语,仍诏唐三藏义净、海东法将圆测、江陵禅师弘景、及诸大德神英、法宝而下审覆证义。*(新罗)崔致远:《唐大荐福寺故寺主翻经大德法藏和尚传》,大正藏第50册,第2054页。

而法藏大师(贤首)弟子惠英也提到了这一点,指出译此经时别有译语战陀、提婆,可为佐证:

圣历元年,则天太后诏请于阗三藏实叉难陀与大德十余人,于东都佛授记寺翻译华严,僧复礼缀文,藏公笔授,沙门战陀、提婆等译语,僧法宝、弘置、波仑、惠俨、去尘等审覆证义,太史太子中舍膺福、卫事参军于师逸等同共翻译。*(唐)惠英,胡幽贞:《大方广佛华严经感应传》,大正藏第51册,no.2074。

至于菩提流志,著名的《大宝积经》译者,其实此经翻译同样另有其人。史籍虽未明载其不通华言,据唐徐锷《大宝积经述》:

爰有沙门大德思忠、东天竺国婆罗门大首领臣伊舍罗等译梵文者,求善住缘,悟无生忍,博强识,精而译之。*(唐)徐锷:《大宝积经述》,《大宝积经》卷一,《大正藏》第11册,第2页。

还有思忠、伊舍罗几位译语,即可推知他并非实际的翻译。

再有,就是《楞严经》。般剌蜜帝口诵出经,实际翻译却是弥伽释迦。不过唐以后,真正的译者之名往往以“……译语”的形式单独列出。此时翻译渐成规模,译主、译语、笔受、证义、润文等司职明确,分别罗列,以示规范。

而鸠摩罗什、玄奘等大师译作之署名,都属于后一种情况,他们是译主兼译语。

(三) 由译主职责看佛经翻译理念:义理为先

译主要负责宣讲经文义理,曹仕邦先生论之甚详,大意撮述如下。

曹先生将译场分为两种类型:

1. 隋以前由主译在大众面前一边翻译一边讲解,在场任何人都可以跟主译辩论,颇似近今演讲讨论会,是一种松懈的无形组织。稍嫌费时费力。

2. 隋唐以后就改为集合一群专才,由主译领导,闭户研讨梵经义理,如玄奘译场,助手们各有职司,分工合作译出经文,颇似近日专家研究集会,是一种紧密的有形组织。

无论哪一种类型,译主最重要的职责就是宣讲义理。

汤用彤曾论及古今译事,风尚不同:“古今译书,风气颇有不同,今日识外洋文字,未悉西人哲理,即可译哲人名著。而深通西哲之学者,则不从事译书,然古昔中国译经之巨子,必须先即为佛学之大师。”*汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,中华书局,1983年版,第215页。

是则,迻译竺西佛典与泰西经典最大不同,要不在迻译方式,不在集体合作抑或单人、二人工作,要在迻译理念。一人独译,义理为重,与佛教译场翻译,虽貌离,但神合,如现代牟宗三先生之译康德三大批判。反之,集体合作,不重义理,与传统译事,纵貌合,犹神离。

二、 笔 受

(一) 笔录之笔受与译语之笔受

笔受,译场之一员,笔录。译经时,出经僧人宣诵梵文经文,传语立即口译为汉文,笔受书之在案。此职固然僧侣能够担当,方外之文士也能充任,如隋之费长房,如眼下的房融;甚至崇佛的帝王也曾亲为,如唐武后、中宗。如此,笔受似不是要员。

但赞宁大师《宋髙僧传·译经篇》,笔受却成了极其重要的角色,地位仅次于译主,不仅要言通梵文、汉文,且需学贯唯识、中观:

或曰:译场经馆,设官分职,不得闻乎?曰:此务所司,先宗译主,即赍叶书之三藏,明练显密二教者充之。次则笔受者,必言通华梵,学综有空,相问委知,然后下笔。西晋伪秦已来,立此员者,即沙门道含、玄赜、姚嵩、聂承远父子;至于帝王,即姚兴、梁武、天后、中宗,或躬执翰。又谓为缀文也。次则度语者,正云译语也。传度转令生解,亦名传语。如翻《显识论》,沙门战陀译语是也。次则证梵本者。求其量果,密能证知,能诠不差,所显无谬矣。如居士伊舍罗证译毗柰耶梵本是也。至有立证梵义一员,乃明西义得失,贵令华语下不失梵义也。复立证禅义一员,沙门大通充之。次则润文一位,员数不恒。令通内外学者充之,良以笔受在其油素,文言岂无俚俗。傥不失于佛意,何妨刊而正之。故义净译场,则李峤韦嗣立卢藏用等二十余人次文润色也。次则证义。盖证已译之文所诠之义也。如译《婆沙论》,慧嵩道朗等三百人考正文义,唐复礼累场充任焉。次则梵呗。法筵肇启梵呗前兴。用作先容令生物善。唐永泰中方闻此位也。次则校勘。雠对已译之文,隋前彦琮覆疏文义,盖重慎之至也。次则监护大使。后周平高公侯寿为总监检校。唐则房梁公为师监护。相次许观杨慎交杜行等充之。或用僧员,则隋以明穆昙迁等十人。监掌翻译事诠定宗旨。……又置正字。字学玄应曾当是职。后或置或否。……*《宋高僧传》卷三,第724—725页。

《译经篇》关于译场职分的载录,一向是研究佛经翻译重要文献。钱谦益就受了影响,解释房融笔受,连文句都照搬:“按译场所司次重笔受,必言通华梵,学综有空,相问委知然后下笔,至于帝王,执简即兴。又谓之缀文也。次有润文一位,次文润色,此是私译,故不具员。”*(明)钱谦益:《楞严经疏解蒙钞》卷一,《续藏经》第13册,第522页。如此这般,房公怕难以胜任,更无论君王。

其实,笔受有两种。其一,如有译语口译,笔受仅作记录,如前述。其二,笔受恰恰相当于译语,但非口译,而是笔译梵文为中文,即书面之译语,即需“言通华梵,学综有空”。此种“笔受”,赞宁大师实语焉未详,南宋志磐《佛祖统纪》写得才明了翔实:

两种笔受,缘于两种翻经模式。志磐所录是宋代译场的情形,或者确切地说,只是一种翻译模式或流程。在这种模式里,无译语(口译),笔受即译语(书面),责任重大。而唐代译场,尤其是玄奘译场,属于另一种,译主、译语全由他一人包揽。

自前代已来所译经教,初从梵语倒写本文,次乃回之顺同此俗,然后笔人乱理文句,中间增损多坠全言,今所翻传都由旨,意思独断,出语成章,词人随写即可披玩,尚贤吴魏所译诸文。*(唐)道宣:《续高僧传》卷四,《大正藏》第50册,第455页。

笔受不过是“随写”而已。

《大唐大慈恩寺三藏法师传》一段表述,也看得出笔受地位:

三月己巳,法师自洛阳还至长安,即居弘福寺。将事翻译,乃条疏所须证义、缀文、笔受、书手等数,以申留守司空梁国公玄龄,玄龄遣所司具状发使定州启奏,令旨依所须供给,务使周备。夏六月戊戌,证义大德谙解大小乘经、论为时辈所推者一十二人至,即京弘福寺沙门灵润、沙门文备,罗汉寺沙门慧贵,实际寺沙门明琰,宝昌寺沙门法祥,静法寺沙门普贤,法海寺沙门神昉,廓州法讲寺沙门道深,汴州演觉寺沙门玄忠,蒲州普救寺沙门神泰,绵州振向寺沙门敬明,益州多宝寺沙门道因等。又有缀文大德九人至,即京师普光寺沙门栖玄、弘福寺沙门明(氵睿)、会昌寺沙门辩机、终南山丰德寺沙门道宣、简州福聚寺沙门静迈、蒲州普救寺沙门行友、捿岩寺沙门道卓、豳州昭仁寺沙门慧立、洛州天宫寺沙门玄则等。又有字学大德一人至,即京大总持寺沙门玄应。又有证梵语、梵文大德一人至,即京大兴善寺沙门玄谟。自余笔受、书手,所司供料等并至。*(唐)慧立本,彦悰笺:《大唐大慈恩寺三藏法师传》卷六,《大正藏》第50册,第254页。

玄奘译场所需助手,证义列首位,十二位证义大德名字一一列出;其次缀文,九位大德,名字俱全;又有字学、证梵语、梵文大德各一人,依然报上名来。最后,才是笔受,与书手、管理原材料供应的列在一道,名姓不具。

了解两种译经模式,即知赞宁大师失误之关键。他首译主、次笔受、再次译语……两种模式似有混漫。其笔受“言通华梵,学综有空”,已近于书面译语了,何以其后再列译语?谓“传度转令生解,亦名传语”云云。令人懵懂,还让钱谦益都跟着出了错。

不了解书面译语意义上的笔受,高承也有混淆:

宋朝会要曰:太平兴国七年六月,译经院成,译经。诏梵学僧笔受、缀文,七月诏左右街义学僧详定,十二月选梵学沙门一人为笔受,义学沙门十人为证义,其后以惟净为梵学笔受,自此其始也。《谈苑》曰:译经常以梵僧,后令惟净同译经,梵学笔受二人译经缀文二人,证义八人。唐世翻译有笔受官,以朝臣为之,佛陀多罗之译《圆觉经》也,房融为笔受是矣,宋朝太宗始用梵学僧也。*(宋)髙承:《事物纪原》卷七《库务职局部·笔受》。

他说唐代朝臣为笔受,如房融,宋朝太宗才以梵学僧笔受。其实,唐朝臣之笔受是笔录,宋梵学僧之笔受是(书面)译语,不可相提并论。后者必华梵兼通,不然何必延请梵学僧?他提到的惟净是李煜之子,兼通梵文,所以胜任。*(宋)江少虞:《事实类苑》卷四十五《仙释僧道·佛经》:……惟净者,乃江南李王之子,慧悟绝异,能通天竺文字……今所译新经论学凡五百余卷,自至道以后,多惟净所翻也。看得出,对笔受的含混认识,一直在延续。

(二) 笔受与执笔

另有执笔一职,亦见于译事,有两意:或等同于笔录之笔受,或为写经书手。

先看前者。梁智恺《大乘起信论序》:

……故前梁武皇帝,遣聘中天竺摩伽陀国取经,并诸法师,遇值三藏拘兰难陀,译名真谛,……以大梁承圣三年岁次癸酉九月十日,于衡州始兴郡建兴寺,敬请法师敷演大乘,阐扬秘典示导迷徒,遂翻译斯论一卷以明论旨,玄文二十卷,《大品》玄文四卷,《十二因缘经》两卷,《九识义章》两卷。传语人天竺国月支首那等,执笔人智恺等,首尾二年方讫。*(梁)智恺:《大乘起信论序》,真谛译:《大乘起信论》,《大正藏》第32册,第575页。

传语天竺国月支首那等、执笔智恺等,不过两职,一翻译,一录写,是则执笔即笔受。

唐译《宝星陀罗尼经》,法琳为之序:

……有诏所司,搜扬硕德,兼闲三教备举十科者,一十九人,于大兴善寺,请波颇三藏,相对翻译,沙门慧乘等证义,沙门玄謇等译语,沙门慧明、法琳等执笔。承旨殷勤详覆,审名定义,具意成文。*唐天竺三藏波罗颇蜜多罗译:《宝星陀罗尼经》,《大正藏》第13册,第536页。

慧乘等证义,沙门玄謇等译语,沙门慧明、法琳等执笔,此处记载的执笔,当也是第一义笔受。

但是,玄奘译场却出现一点周折,因为译经名录上,执笔、笔受,赫然并列:

西明寺沙门神察执笔

大慈恩寺沙门辩通执笔

同州魏伐寺沙门海藏笔受

大慈恩寺沙门神昉笔受

西明寺沙门嘉尚笔受

大慈恩寺沙门大乘光笔受*五百大阿罗汉造,玄奘译:《阿毘达磨大毘婆沙论》,《大正藏》第27册,第4—5页。

如是,执笔、笔受当是二非一?

排比《大唐大慈恩寺三藏法师传》中以下史料,可以提供一点线索:

三月己巳,法师自洛阳还至长安,即居弘福寺。将事翻译,乃条疏所须证义、缀文、笔受、书手等数,以申留守司空梁国公玄龄,玄龄遣所司具状发使定州启奏。令旨依所须供给,务使周备。*《大唐大慈恩寺三藏法师传》,第253页。

自余笔受、书手,所司供料等并至。*同上书,第254页。

帝……因勅所司简秘书省书手写新翻经、论为九本,与雍、洛、并、兖、相、荆、杨、凉、益等九州岛展转流通,使率土之人同禀未闻之义。*同上书,第256页。

前两段文字笔受、书手并列,有如笔受、执笔并列,则执笔极可能即是书手。与笔受记录译文不同,负责誊写笔受写定之译稿,传播流布,如第三段文字所述。

而菩提流志译场,《佛说宝雨经》一张译经名单,其中几个职位,或可证实执笔即书手说:

尚方监匠臣李审恭装

麟台楷书令史臣杜大宾写

专当典并写麟台楷书令史臣徐元处*(唐)菩提流志译:《佛说宝雨经》,大正藏第16册,第292页。

“麟台”即《大唐大慈恩寺三藏法师传》中提到的“秘书省”,武则天“垂拱元年二月改……秘书省为麟台”*(后晋)刘昫撰:《旧唐书》卷四十二《职官志》(一)。(宋)王溥撰:《唐会要》卷六十五“秘书省”称:“光宅元年九月五日改为麟台”。误。《旧唐书》之载录,原文格式为:“光宅元年九月改尚书省为文昌台,左右仆射为文昌左右相。吏部为天官,戸部为地官,礼部为春官,兵部为夏官,刑部为秋官,工部为冬官。门下省为鸾台,中书省为凤阁。侍中为纳言,中书令为内史。太常为司礼,鸿胪为司宾,宗正为司属,光禄为司膳,太府为司府,太仆为司仆,卫尉为司卫,大理为司刑,司农依旧。左右骁卫为左右威卫,左右武卫为左右鹰扬卫,左右威卫为左右豹卫,左右领军卫为左右玉钤卫,左右金吾卫依旧。御史台改为左肃政台,专知京百官及监诸军旅,并承诏出使。更置右肃政台,专知诸州案察。”不见秘书省,这一大段文字之后方是“垂拱元年二月,改黄门侍郎为鸾台侍郎,文昌都省为都台,主爵为司封。秘书省为麟台,内侍省为司宫台,少府监为尚方监……”。至此处才有秘书省。“垂拱元年二月”夹在一大段文字中间,易疏忽。。楷书令即是写手,“杜大宾”一名之后,恰恰缀一“写”字。正史则称之为“楷书手”。据《旧唐书·职官志》,门下省、弘文馆、秘书省、史馆、著作局、司天台六处皆有配置,以秘书省定员最多,八十人。*请参阅(后晋)刘昫撰:《旧唐书》卷四十三《职官志》(二)。而“尚方监匠臣李审恭装”这一信息,进一步确认书手或者说楷书令司职,其作品,正是今人所谓之写经书法。尚方监匠人负责作横式装裱,装为手卷,近世发掘之敦煌卷子、敦煌写经即是类似产物。钱泳《履园丛话》说:“有唐一代,墨迹、告身而外,惟佛经尚有一二,大半皆出于衲子、道流,昔人谓之经生书。其书有瘦劲者近欧、褚,有丰腴者近颜、徐,笔笔端严,笔笔敷畅,自头至尾,无一懈笔,此宋、元人所断断不能企及者。唐代至今千余年,虽是经生书,亦足宝贵。”*(清)钱泳:《履园丛话》(上),中华书局,1979年版,第267页。其实写经出于衲子者有之,如上文玄奘译场之神察、辩通,出于官方楷书手亦有之,如上文菩提流志译场之杜大宾、徐元处,当然还有民间无名书手。

另,义净译场,译《根本说一切有部尼陀那目得迦》,参译者名录也有“书手秘书省楷书令史臣赵希令写”,当沿袭自菩提流志。

综上,执笔有二,一种与笔录笔受相当,一种是书手。执笔一职单独出现,多为前一意;执笔、笔受同时出现,必为后一意,如玄奘译场之名录。当然菩提流志、义净译场名录,未启用执笔一名,另有“楷书令”、“书手”、“写”之名,较少歧义。

(三) 笔受与缀文

赞宁大师还说笔受又名缀文,或是混淆了两种不同职守。亦有现代学者沿袭此说,并进一步演绎:“再如‘缀文’,在唐代同‘笔受’是一回事情,但在宋代,两者却有着截然的分工:‘缀文’负责修改译文中按梵文语法直译过来的句子,使之符合汉文文法,而这一职责在唐代是由‘笔受’兼理的。”*刘敬国:《系统中的风格——〈小品般若经〉六种汉译本翻译风格研究》,上海交通大学出版社,2011年版,第164—165页。

其实,即便在唐代,笔受、缀文也是两种不同司职。

如玄奘译场,译《阿毘达磨大毘婆沙论》,卷一末,附译经名录:

显庆元年七月廿七日于长安大慈恩寺翻经院三藏法师玄奘奉 诏译

弘法寺沙门嘉尚笔受

大慈恩寺沙门明珠证义

大慈恩寺沙门惠贵证义

大慈恩寺沙门法祥证义

西明寺沙门慧景证义

大慈恩寺沙门神泰证义

大慈恩寺沙门普贤证义

大慈恩寺沙门善乐证义

大慈恩寺沙门拪玄缀文

大慈恩寺沙门静迈缀文

西明寺沙门慧立缀文

西明寺沙门玄则缀文

大慈恩寺沙门义褒正字

大慈恩寺沙门玄应正字

西明寺沙门神察执笔

大慈恩寺沙门辩通执笔

同州魏伐寺沙门海藏笔受

大慈恩寺沙门神昉笔受

西明寺沙门嘉尚笔受

大慈恩寺沙门大乘光笔受*前揭书,第4—5页。

静迈、慧立、玄则缀文,海藏、神昉、嘉尚、大乘光(普光)笔受,显然不是同一职分。

义净译场同样,译《佛说一切功德庄严王经》,经末附译经名录:

大唐神龙元年七月十五日

三藏法师义净奉制于洛州大福先寺新译并缀文正字

翻经沙门婆罗门大德盘度读梵文

翻经沙门荆州大唐龙兴寺大德弘景证文

翻经沙门大总持寺上座大宜证文

翻经沙门大荐福寺大德胜庄证义

翻经沙门相州禅河寺大德玄伞笔受

翻经沙门溜州大云寺大德慧沼证义

翻经沙门大唐龙兴寺大德智积证义

中大夫检校兵部侍郎臣崔湜润文

大中大夫行给事中上柱国臣卢灿润文正字*(唐)义净译:《佛说一切功德庄严王经》,《大正藏》第21册,第894页。

义净缀文,玄伞笔受,分明二职。

武则天时,菩提流志译《佛说宝雨经》,卷二末,也附有参译名单:

大周长寿二年岁次癸巳九月丁亥三月己丑佛授记寺译

大白马寺大德沙门怀义监译

南印度沙门摩流支宣释梵本

中印度王使沙门梵摩兼宣梵本

京济法寺沙门战陀译语

佛授记寺沙门慧智证译语

佛授记寺沙门道昌证梵文

天宫寺沙门摩难陀证梵文

大周东寺都维那清源县开国公沙门处一笔受

佛授记寺都维那昌平县开国公沙门德感笔受

佛授记寺沙门思玄缀文

长寿寺主沙门智潋缀文

佛授记寺都维那赞皇县开国公沙门知静证议

佛授记寺主渤海县开国公沙门行感证议

大周东寺都维预章县开国公沙门惠俨证议

天宫寺上座沙门知道证议

大周东寺上座江陵县开国公沙门法明证议

长寿寺上座沙门知机证议

大奉光寺上座当阳县开国公沙门惠棱证议

佛授记寺沙门神英证议

京西明寺沙门圆测证议

波罗门僧般若证译

波罗门僧臣度破具写梵本

鸿州度山县人臣叱干智藏写梵本

婆罗门臣迦叶乌担写梵本

婆罗门臣刹利乌台写梵本

尚方监匠臣李审恭装

麟台楷书令史臣杜大宾写

专当典并写麟台楷书令史臣徐元处

专当使文林郎守左术翊二府兵曹参军事臣傅守真

敕捡校翻经使典司宾寺府史赵思泰

敕捡校翻经使司宾寺录事摄然孙承辟*前揭书,第292页。

处一、德感笔受,思玄、智潋缀文,同样是二非一。

事实上,唐人眼中,缀文所司与志磐大致相同。道宣《续高僧传》曾提及:“但为西梵所重贵于文句,钩锁联类,重沓布在,唐文颇居繁复,故使缀工专司此位,所以贯通词义加度节之。”*《续高僧传》卷四,第455页。

不过,笔受有时确兼缀文,如道宣:“其年五月创开翻译《大菩萨藏经》二十卷,余为执笔,并删缀词理。”*同上。此乃笔受、缀文合而任一人,非合而为一事。

(四) 笔受与润文

笔受,有时还兼润文,如房融。润文就是润色文字,原本就多由朝官充任。义净译场润文如李峤、卢藏用、张说、苏颋等,皆当朝名士:

又至景龙四年庚戌,于大荐福寺译……等,已上二十部八十八卷。……修文馆大学士特进赵国公李峤、兵部尚书逍遥公韦嗣立、中书侍郎赵彦昭、吏部侍郎卢藏用、兵部侍郎张说、中书舍人李乂、苏颋等二十余人次文润色。*(唐)智昇:《开元释教录》卷九《大正藏》第55册,第569页。

房融名头虽不及上述诸公,润文还是出彩,连苏东坡都夸《楞严》文笔好:“释迦以文教,其译于中国必托于儒之能言者,然后传远。故大乘诸经至楞严则委曲精尽、胜妙独出者,以房融笔授故也。”*(宋)苏轼:《书柳子厚大鉴禅师碑后》,《东坡全集》卷九十三《书后二十八首》。甚至好到让宣化上人直接把笔受解释为润文,完全把前者本职忘在一边:“笔受是以其文笔润色经文之意,使章句语法,文理词义,同臻佳妙。故此,楞严经的行文措词,都极为优美,堪称诸经之最。”*释宣化讲述:《大佛顶首楞严经浅释》,复旦大学出版社,1990年版,第46页。相形之下,房融笔受的职分,钱谦益说重了,宣化上人说少了。

(五) 次 文

次文一职,与缀文、润文都有关系,和笔受也间接相关,于此处一并讨论。

次文也有两意,其一等同于缀文,其二等同于润文。

上文引智昇《开元释教录》卷九文字,言义净译场“修文馆大学士特进赵国公李峤、兵部尚书逍遥公韦嗣立、中书侍郎赵彦昭、吏部侍郎卢藏用、兵部侍郎张说、中书舍人李又、苏颋等二十余人次文润色。”“次文”“润色”两词连属,即是润文之意。赞宁大师《译经篇》就做了这种认定:“次则润文一位,员数不恒。令通内外学者充之,良以笔受在其油素,文言岂无俚俗。傥不失于佛意,何妨刊而正之。故义净译场,则李峤韦嗣立卢藏用等二十余人次文润色也。”唐人徐锷《大宝积经述》中的一段文字亦可印证此说:

复有润文官者,银青光禄大夫邠王傅上柱国固安县开国伯卢粲、银青光禄大夫太子詹事崇文馆学士兼修国史上柱国东海县开国公徐坚、朝议大夫守中书舍人崇文馆学士上柱国野王县开国男苏晋、朝议郎给事中内供奉崔璩等,位列凤舞,声流鸡圃,分别二谛,润而色之。*《大宝积经述》,第1—2页。

伊始之“润文官”与文末之“润而色之”,遥相呼应。只是未与“次文”连用。

义净译《根本说一切有部尼陀那目得迦》,卷一附参译者名单,用的正是“润色”一词。智昇表达自有来历,只是添了“次文”两字:

大唐景龙四年岁次庚戌四月壬午朔十五日景申三藏法师大德沙门义净宣释梵本并缀文正字

翻经沙门吐火罗大德达磨秣磨证梵义

翻经沙门中天竺国大德拔努证梵义

翻经沙门罽宾国大德达磨难陀证梵文

翻经沙门淄州大云寺大德慧沼证义

翻经沙门洛州崇光寺大德律师道琳证义

翻经沙门福寿寺主大德利明证义

翻经沙门渭州太平寺大德律师道恪证义

翻经沙门大荐福寺大德胜庄证义

翻经沙门相州禅河寺大德玄伞证义笔受

翻经沙门大荐福寺大德智积证义正字

翻经沙门德州大云寺主慧伞证义

翻经沙门西凉州白塔寺大德慧积读梵本

翻经婆罗门右骁卫翊府中郎将员外置宿卫臣李释迦读梵本

翻经婆罗门东天竺国左屯卫翊府中郎将员外置同正员臣翟金刚证义

翻经婆罗门东天竺国大首领臣伊金罗证梵本

翻经婆罗门左领军卫中郎将迦湿弥罗国王子臣何顺证义

翻经婆罗门东天竺国左领军右执戟直中书省臣颇具读梵本

翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译

金紫光禄大夫守尚书左仆射同中书门下三品上柱国史舒国公臣韦巨源监译

尚书右仆射同中书门下三品上柱国许国公臣苏环监译

特进行太子少师同中书门下三品上柱国宋国公臣唐休璟监译

特进太子少保兼扬州大都督同中书门下三品监修国史上柱国彭国公臣韦温监译

特进同中书门下三品修文馆大学士监修国史上柱国赵国公臣李峤笔受兼润色

特进侍中监修国史上柱国公臣韦安石监译

侍中监修国史上柱国越国公臣纪处讷监译光禄大夫行中书令修文馆大学士监国史上柱国郢国公臣宗楚客监译

中书令监修国史上柱国酂国公臣萧至忠监译

翻经学士银青光禄大夫守兵部尚书门下三品修文馆大学士上柱国逍遥公臣韦嗣立

翻经学士中散大夫守中书侍郎同中书门下三品着紫佩金鱼修文馆学士上柱国臣赵彦昭

翻经学士太中大夫守秘书监员外置同正员修国史修文馆学士上柱国臣刘宪

翻经学士银青光禄大夫行中书侍郎修文馆学士兼修国史上柱国朝阳县开国子臣岑义

翻经学士通议大夫守吏部侍郎修文馆学士兼修国史上柱国臣崔湜

翻经学士朝议大夫守兵部侍郎兼修文馆学士修国史上柱国臣张说

翻经学士太中大夫检校兵部侍郎骑尉修文馆学士安平县开国子臣崔日用

翻经学士朝请大夫守中书舍人兼检校吏部侍郎修文馆学士经车都尉臣卢藏用

翻经学士银青光禄大夫行礼部侍郎修文馆学士修国史上柱国慈源县开国子臣徐坚贞

翻经学士正议大夫行国子司业修文馆学士上柱国臣郭山恽

翻经学士礼部郎中修文馆直学士轻车都尉河东县开国男臣薜稷

翻经学士正议大夫前蒲州刺史修文馆学士上柱国高平县开国子臣徐彦伯

翻经学士中大夫行中书舍人修文馆学士上柱国臣李乂

翻经学士中书舍人修文馆学士上柱国金乡县开国男韦元亘

翻经学士中大夫行中书舍人修文馆学士上柱国臣马怀素

翻经学士朝请大夫守给事中修文馆学士上柱国臣李适

翻经学士中书舍人修文馆学士上柱国臣苏颋

翻经学士朝散大夫守著作郎修文馆学士兼修国史臣郑愔

翻经学士朝散大夫行起居郎修文馆直学士上护军臣沈佺期

翻经学士朝请大夫行考功员外郎修文馆直学士上轻车都尉臣武平

翻经学士著作佐郎修文馆直学士臣阎朝隐

翻经学士修文馆直学士臣符凤

书手秘书省楷书令史臣赵希令写

孔目官文林郎少府监掌治署丞臣殷庭龟

判官朝散大夫行著作佐郎臣刘令植

使金紫光禄大夫行秘书监检校殿中监兼知内外闲廐陇右三使上柱国嗣号臣王邕*(唐)义净译:《根本说一切有部尼陀那目得迦》卷一,《大正藏》第24册,第418—419页。

发现其中有“特进同中书门下三品修文馆大学士监修国史上柱国赵国公臣李峤笔受兼润色”字样,则李峤确系润文了。

需要指出一点,名单中,其余韦嗣立、赵彦昭、卢藏用、张说、李乂、苏颋等人,不是润文,而是监译,与智昇载录有异。此名单,自“翻经学士银青光禄大夫守兵部尚书门下三品修文馆大学士上柱国逍遥公臣韦嗣立”起,至“翻经学士修文馆直学士臣符凤”止,共二十二位修文馆学士,实未明言其司职。但参考义净译《根本说一切有部略毘奈耶杂事摄颂》、《成唯识宝生论》,所附参译者名录,最后均有一条:“金紫光禄大夫守尚书左仆射同中书门下三品上柱国史舒国公臣韦巨源等,及修文馆学士三十三人同监”。三份名单,需两两相参,前者有名录,无职守;后两者,有职守,无名录。智昇所言,或当以义净译经所附名单来校准。

不过,智昇《续古今译经图纪》,言及菩提流志译《大宝积经》,其中一段文字,或又再起波澜,“次文”、“润色”竟然分列,俨然两种司职:

并沙门思忠及东印度大首领伊舍罗、直中书度颇具等译梵文。北印度沙门达摩、南印度沙门波若丘多等证梵义。沙门慧觉、宗一、普敬、履方等笔受。沙门胜庄、法藏、尘外、无着等证义。沙门承礼、神暕、云观、道本等次文。太子詹事东海郡公徐坚、邠王傅固安伯卢粲、尚书右丞东海男卢藏用、中书舍人野王男苏晋、礼部郎中彭景直、左补阙祁县男王瑨、太府丞颜温之、太常博士贺知章等润色。*(唐)智昇:《续古今译经图纪》卷一,《大正藏》第55册,第371页。

如何作解?徐锷《大宝积经述》或许能提供一点启示:

复有大德沙门承礼、云观、神暕、道本等次文者,庇影多林,息肩香窟,勤修精进,纂而次之。复有润文官者,银青光禄大夫邠王傅上柱国固安县开国伯卢粲、银青光禄大夫太子詹事崇文馆学士兼修国史上柱国东海县开国公徐坚、朝议大夫守中书舍人崇文馆学士上柱国野王县开国男苏晋、朝议郎给事中内供奉崔璩等,位列凤舞,声流鸡圃,分别二谛,润而色之。*《大宝积经述》,第1—2页。

考其文句,“次文”一职,僧人应之,具体所为是“纂而次之”;“润色”一职,文士应之。润色自是润文,由此推测,两种文献中的“次文”,即是调整语序之“缀文”,故需具备专业知识的僧侣出任。又,赞宁大师《译经篇》文末有这样的表达:“守峦、道真、知逊、法云、慧超、慧达、可环、善佑、可支,证义,伦次缀文。”*《宋高僧传》卷三,第725页。倫次乃缀文之实,简称次文,未尝不可。

综理文献,可得出一点结论:“次文”单独出现,即“缀文”。“次文润色”连属,即“润文”。

三、 译 语

译语,实亦有两种。一口译,一书面。由于书面译语另名笔受,见上文。故译语多指前者,如前述,口头翻梵文经文为汉语。故此,一、译语是口译。二、译语者必须华梵兼通,责任重大。译语有时由译主兼任,如另设译语一职,往往意味着译主不懂汉文,只能以梵文讲释经卷。如刘宋求那跋陀罗不通中文,译《胜鬘经》、《楞伽经》(四卷本)即由宝云译语,慧观笔受:

求那跋陀罗……后于丹杨郡译出《胜鬘》、《楞伽经》,徒众七百余人,宝云传译,慧观执笔,往复谘析,妙得本旨。*《出三藏记集》卷十四,第105页。

唐时翻译密教经典,也多设译语一职。如“开元三大士”之一的善无畏,其译语或悉达,或宝月:

沙门戍婆揭罗僧(仙蒸反)诃,唐音正翻云净师子,以义译之名善畏。……以开元四年景辰大赍梵本来届长安……译《虚空藏菩萨能满诸愿最胜心陀罗尼求闻持法》(一卷),沙门悉达译语,沙门无着缀文笔受。……至十二年随驾入洛,于大福先寺安置,遂为沙门一行译《大毘卢遮那成佛神变加持经》一部(七卷),其经具足梵本有十万颂,今所出者撮其要耳。又译《苏婆呼童子经》一部(三卷)、《苏悉地羯罗经》一部(三卷),沙门宝月译语,沙门一行笔受承旨兼删缀词理,文质相半妙谐深趣。*《续古今译经图纪》卷一,第372页。

三大士另外一位金刚智,也不懂中文,译语有时由弟子智藏担任,即不空——三大士中年辈最晚的一位,他倒是三人中唯一华梵兼通的:

沙门跋曰罗菩(上声)唐(地之上声),唐云金刚智。……至十八年庚午于大荐福寺,又译《金刚顶经曼殊室利菩萨五字心陀罗尼品》(一卷)、《观自在如意轮菩萨瑜伽法要》(一卷),沙门智藏译语。*同上。

此外,唐译四十华严也设译语,广济担任,盖因译主般若昧于汉文的缘故:

罽宾国三藏赐紫沙门般若宣梵文

东都天宫寺沙门广济译语

西明寺赐紫沙门圆照笔受。*(唐)般若译:《大方广佛华严经》卷四十,《大正藏》第10册,第848页。

译语,按赞宁之说,又名度语、传语、传译。宋子璇门徒怀远可能不大了解这一点,疏解《楞严》,别出新说:

据译场中,有证梵义、证梵文、读梵本,有传语、证译、证义,今般剌密帝是传语之人,云峰(弥伽释迦)是翻梵为华之人,房相与迪公即受其语以书之也,必润其辞也。*(宋)长水沙门怀远录:《楞严经义疏释要钞》卷一,《续藏经》第11册,第94页。

他说般剌蜜第是传语,传语之名既给了前者,弥伽释迦就只好“翻梵为华”。殊不知,传语、翻梵为华是一回事,即译语。

四、 证 译

证译,极为费解。

第一,仅就“证译”一词而言,不是更为常见的“证义”——如果排除传抄失误。“循州罗浮山南楼寺沙门怀迪证译”,此句首见于唐智昇《续古今译经图纪》,考之该书再刻高丽藏本,确作“证译”,非“证义”。佛教经籍中,证译、证义赫然并列。唐义净译经就是这样:

……又至景龙四年庚戌,于大荐福寺译《浴像功德》、《数珠功德》、《如意心》、《尊胜》、《拔除罪障》、《出家入胎》、《五蕴皆空》、《三转法轮》、《譬喻》、《疗痔病》等经,《根本说一切有部苾刍尼毘奈耶》、《毘奈耶杂事》、《二众戒经》、《毘奈耶颂》、《杂事摄颂》、《尼陀那目得迦摄颂》、《唯识宝生》、《观所缘释》等,已上二十部八十八卷。吐火罗沙门达磨末磨中印度沙门拔弩证梵义,罽宾沙门达磨难陀证梵文,居士东印度首领伊舍罗证梵本,沙门慧积居士中印度李释迦度颇多等读梵本,沙门文纲慧沼利贞胜庄爱同思恒等证义,沙门玄伞智积等笔受,居士东印度瞿昙金刚迦湿弥罗国王子阿顺等证译。*《开元释教录》卷九,第569页。

可见这“证译”不是那“证义”。

第二,联系到怀迪,他曾为证义,在菩提流志译《大宝积经》时:

沙门释怀迪,循州人也,住本州岛岛罗浮山南楼寺。其山乃仙圣游居之处,迪久习经论,多所该博,九流七略,粗亦讨寻。但以居近海隅,数有梵僧游止,迪就学书,语复皆通悉。往者三藏菩提流志译《宝积经》,远召迪来,以充证义。*同上书,第571页。

则此“证译”又可能就是那“证义”。长水子璿就这么认为:

经之题目、纸数文句与今融本并不差异,迪笔受经旨,缉缀文理等。今详二经,译人虽别,译本是同,或恐迪因证义,各据流行,故今目录书写有异。*(宋)子璿:《首楞严义疏注经》卷一,《大正藏》第39册,第852页。

孰是孰非?拟分别解释“证义”与“证译”。

(一) 证义

证义何意?义,义理,证义评量所出经文是否符合佛学义理。佛祖灭度久远,所出经教口授耳传,难免不歧义纷纷,此即志磐说证义需与译主“评量梵文”。关键在于评量梵文什么?拿什么评量梵文?应该是评量所出经文是否合佛理,评量标准也是佛理。故玄奘译场,证义人选恰恰就是“谙解大小乘经、论为时辈所推者”,地位极重要。*《大唐大慈恩寺三藏法师传》,引文参见“笔受”。

远在刘宋,译经就已经请义学僧勘对经义,求那跋陀罗译《杂阿含经》即如此:

求那跋陀罗,……初住祇洹寺,俄而太祖延请深加崇敬,琅瑘颜延之通才硕学,束带造门,于是京师远近冠盖相望,大将军彭城王义康、丞相南谯王义宣并师事焉。顷之众僧共请出经于祇洹寺,集义学诸僧译出《杂阿含经》。*《高僧传》卷三,第344页。

浮陀跋摩译《毘婆沙论》更有三百义学僧相助:

浮陀跋摩,此云觉铠,西域人也。幼而履操明直,聪悟出群,习学三藏,偏善《毘婆沙论》,常诵持此部以为心要。宋元嘉之中达于西凉,……宋元嘉十四年,于凉州城内闲豫宫中请跋摩译焉。泰即笔受,沙门慧嵩、道朗与义学僧三百余人考正文义,再周方讫,凡一百卷。*同上书,第339页。

而在赵宋,担任证义的也是义学僧,不是梵学僧。如前引《事物纪原·笔受》:

宋朝会要曰:太平兴国七年六月,译经院成,译经。诏梵学僧笔受、缀文,七月诏左右街义学僧详定,十二月选梵学沙门一人为笔受,义学沙门十人为证义……

不过,证义所证,是梵文原文,还是译文?可能两种情况都有。依志磐,证梵文原文,如此,证义工作顺序在先,仅在宣读梵文经文之后。依赞宁,“证已译之文所诠之义”,证译文。此证义工作顺序在后。

(二) 证译之文献载录

“证译”,不常见,赞宁、志磐说到译场制度,都未提及。此词最早见于唐,也最常见于唐,出现在玄奘译经之后。

“证译”最早见于经卷,是武则天长寿二年(693年)菩提流志译《佛说宝雨经》,卷二末附有参译者名单,其中有:

波罗门僧般若证译。

此外,唐中宗景龙四年(710年)义净译《根本说一切有部尼陀那目得迦》,一位证译:

翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译*(唐)义净译:《根本说一切有部尼陀那目得迦》,《大正藏》第24册,第418页。

译《根本说一切有部毘奈耶尼陀那目得迦摄颂》则有两位:

翻经婆罗门东天竺国左屯翊府中郎将员外置同正员臣瞿金刚证译

翻经婆罗门龙播国大达官准三品臣李输罗证译*(唐)义净译:《根本说一切有部毘奈耶尼陀那目得迦摄颂》卷一,《大正藏》第24册,第520页。

而《根本说一切有部略毘奈耶杂事摄颂》有三位:

翻经婆罗门东天竺国左屯卫翊府中郎将员外置同正员臣瞿金刚证译

翻经婆罗门左领军卫中郎将迦湿弥罗国王子臣阿顺证译翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译*(唐)义净译:《根本说一切有部略毘奈耶杂事摄颂》卷一,《大正藏》第24册,第523页。

译《成唯识宝生论》也是三位:

翻经婆罗门东天竺国左卫翊府中郎将员外置同正员臣瞿金刚证译

翻经婆罗门左领军卫中郎将迦湿弥罗国王子臣阿顺证译翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译*(唐)义净译:《成唯识宝生论》卷一,《大正藏》第31册,第81页。

细考译作所附名单,无非李输罗、瞿金刚、阿顺,看来是定员。

而证译最早见于史籍,是智昇《续古今译经图纪》、《开元释教录》。

《续古今译经图纪》有四处:

清信士杜行姸京兆人。仪凤中任鸿胪寺典客署令。姸明天竺语兼有文藻。诸有翻传妙参其选。于时有罽宾国僧佛陀波利。赍梵经一夹诣阙奉献。天皇有诏令姸翻出。名为佛顶尊胜陀罗尼经(一卷)。宁远将军度婆。及中印度三藏法师地婆诃罗证译。*《续古今译经图纪》卷一,第368页。

沙门释义净……合从天后久视元年庚子,至睿宗景云二年辛亥,都译五十六部总二百三十卷。北印度沙门阿儞真那吐火罗沙门达磨末磨等证梵义。罽宾沙门达摩难陀居士东印度首领伊舍罗等证梵文。沙门曷利末底乌帝提婆居士中印度李释迦度颇多等读梵本。居士东印度瞿昙金刚迦湿弥罗国王子阿顺等证译。……*同上书,第370页。

沙门般剌蜜帝。……以神龙元年龙集乙巳五月己卯朔二十三日辛丑。遂于灌顶部中诵出一品。名大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经一部(十卷)。乌苌国沙门弥迦释迦(释迦稍讹正云铄佉此曰云峰)译语。菩萨戒弟子前正谏大夫同中书门下平章事清河房融笔受。循州罗浮山南楼寺沙门怀迪证译。*同上书,第371—372页。

沙门释智严。……加以经明唐梵智照幽微。宝积真诠,如来秘偈,莫不屡承。纶旨久预翻详,频奉纶言兼令证译。*同上书,第372页。

与证译一词连在一起的,除了已知几位,还有帮杜行姸翻经的度婆、地婆诃罗,以及智严。

至于《开元释教录》,上述《续古今译经图纪》,四种文献具有,唯一多出的是:

沙门波罗颇迦罗蜜多罗。……(帝)下诏所司搜扬硕德,兼闲三教、备举十科者一十九人,于大兴善创开传译,沙门玄谟僧伽等译语,及三藏同学崛多律师证译。*《开元释教录》卷八,第553页。

(三) 证译不是证译语、证梵本、证梵语、证梵文、证梵义

可“证译”之意还是不明。或许,有一条线索可以助解。虽不知证译是什么,至少可知它不是什么。

证译,不是证译语。唐菩提流志译《佛说宝雨经》,有“证译”,有“证译语”:

京济法寺沙门战陀译语

佛授记寺沙门慧智证译语波罗门僧般若证译*前揭书。

慧智证译语,般若证译。不过,证译语一职极少见,仅见于菩提流志译《佛说宝雨经》。此外,智昇《续古今译经图纪》《开元释教录》论及菩提流支译经,有载录:

沙门菩提流志……已上二十部合三十卷。沙门行感等同译。沙门战陀婆罗门李无谄译语。沙门慧智证译语。沙门处一等笔受。沙门思玄等缀文。沙门圆测神英等证义。司宾寺丞孙辟监译。*《续古今译经图纪》卷一,第371页。

沙门菩提流志……以长寿二年癸巳创达都邑。即以其年于佛授记寺译宝雨经。中印度王使沙门梵摩同宣梵本。沙门战陀居士婆罗门李无谄译语。沙门慧智证译语。沙门处一等笔受。沙门思玄等缀文。沙门圆测神英等证义。司宾寺丞孙辟监护。*《开元释教录》卷九,第570页。

证译语何意?可以注意一点,无论是经卷所附名单,还是智昇记载,证译语恰恰在译语之后,或是补充、是正译语所译,为译语之参助。曹仕邦先生释“证译”为“证译语”,*《论中国佛教译场之译经方式与程序》,第264页。或可商榷,毕竟两职曾并存。与其说“证译语”偏于“证译”,不如说偏于“译语”。

证译,也不是证梵本、证梵文、证梵义。义净译场,此三职与证译并列。

义净译《根本说一切有部尼陀那目得迦》:

翻经沙门吐火罗大德达磨秣磨证梵义

翻经沙门中天竺国大德拔努证梵义

翻经沙门罽宾国大德达磨难陀证梵文

翻经婆罗门东天竺国大首领臣伊金罗证梵本

翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译*前揭书。

译《根本说一切有部略毘奈耶杂事摄颂》:

翻经沙门吐火罗大德达摩秫磨证梵义

翻经沙门中天竺国大德拔努证梵义

翻经沙门罽宾国大德达摩难陀证梵文

翻经婆罗门东天竺国左屯卫翊府中郎将员外置同正员臣瞿金刚证译

翻经婆罗门东天竺国大首领臣伊舍罗证梵本

翻经婆罗门左领军卫中郎将迦湿弥罗国王子臣阿顺证译

翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译*《根本说一切有部略毘奈耶杂事摄颂》卷一,第523—524页。

译《成唯识宝生论》:

翻经沙门吐火罗大德达秣磨证梵义

翻经沙门中天竺国大德拔努证梵义

翻经沙门罽宾国大德达摩难陀证梵文

翻经婆罗门东天竺国左卫翊府中郎将员外置同正员臣瞿金刚证译

翻经婆罗门东天竺国大首领臣伊舍罗证梵本

翻经婆罗门左领军卫中郎将迦湿弥罗国王子臣阿顺证译

翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译*《成唯识宝生论》卷一,第81页。

证梵本,赞宁大师解为:“次则证梵本者。求其量果,密能证知,能诠不差,所显无谬矣。如居士伊舍罗证译毗柰耶*笔者按,毗柰耶即律藏。梵本是也。”恐即志磐所说的证文,负责审听译主宣诵的梵文经文是否准确。因为义净译场,另有读梵本,与证梵本恰相呼应:

译《根本说一切有部尼陀那目得迦》:

翻经沙门西凉州白塔寺大德慧积读梵本

翻经婆罗门右骁卫翊府中郎将员外置宿卫臣李释迦读梵本

翻经婆罗门东天竺国左屯卫翊府中郎将员外置同正员臣翟金刚证义

翻经婆罗门东天竺国大首领臣伊金罗证梵本

翻经婆罗门左领军卫中郎将迦湿弥罗国王子臣何顺证义

翻经婆罗门东天竺国左领军右执戟直中书省臣颇具读梵本

翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译

译《根本说一切有部略毘奈耶杂事摄颂》:

翻经沙门西凉州伯塔寺大德慧积读梵本

翻经婆罗门东天竺国左屯卫翊府中郎将员外置同正员臣瞿金刚证译

翻经婆罗门东天竺国大首领臣伊舍罗证梵本

翻经婆罗门左领军卫中郎将迦湿弥罗国王子臣阿顺证译

翻经婆罗门东天竺国左执戟直中书省臣度颇具读梵本

翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译

译《成唯识宝生论》:

翻经沙门西凉州伯塔寺大德惠积读梵本

翻经婆罗门右骁卫翊府中郎将员外置宿卫臣李释迦读梵本

翻经婆罗门东天竺国左卫翊府中郎将员外置同正员臣瞿金刚证译

翻经婆罗门东天竺国大首领臣伊舍罗证梵本

翻经婆罗门左领军卫中郎将迦湿弥罗国王子臣阿顺证译

翻经婆罗门东天竺国左执戟直中书省臣度颇具读梵本

翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译

而且,值得注意的是,名单中读梵本固然延请西人,证梵本同样。由人选亦可推知证梵本的工作,与梵文关系最重。

另有证梵语一职,见于玄奘译场,恐即相当于证梵本,也是审听宣读的梵文文本是否正确。换言之,义净译场,有证梵本无证梵语;玄奘译场,有证梵语无证梵本。

证梵文,资料缺乏,推测其司职为确证中文翻译与梵文语义一致。证梵语和证梵文,似乎容易混淆。就语意言,语文两字,语为口头,文系书面。既是审听口头诵读,当名之为证梵语。既是审读书面文稿,自当名之为证梵文。另,《大唐大慈恩寺三藏法师传》曾有这样的表达:“又有证梵语梵文大德一人至,即京大兴善寺沙门玄谟。”而考《瑜伽师地论》名录,则是:

……弘福寺沙门玄谟证梵语。*《瑜伽师地论》卷一百,《大正藏》第30册,第283页。

又有《因明入正理论后序》,同样:

……弘福寺沙门玄谟证梵语。*《因明入正理论》卷一,《大正藏》第32册,第13页。

“证梵语梵文”,玄奘译场最终取证梵语,略去梵文,遣词更为精当。

证梵义,赞宁大师解释为,“至有立证梵义一员,乃明西义得失,贵令华语下不失梵义也”,确保中文译本准确传达梵文经典之义旨。或可推测,证梵文偏于文句,证梵义偏于整体。

证梵文、证梵义,按宋人夏竦说法,由梵僧来做:“赐息灾、法天等宣译,命光禄卿汤悦等润文,法进等笔受、缀文,义学苾刍慧达等证义……三蔵主译于坛北,梵僧证梵义、证梵文,义学僧证义,刊定华字于左右,润文东南以资笔削。”*(宋)夏竦:《文庄集》卷二十六。他讲的也是天息灾译经,可与志磐记载对观,但也未提供证译信息。

证译语似与证梵文重复,证义似与证梵义重复。实则不然,前者是从梵文到华文,后者是从华文到梵文,就中译,再次与梵文原本对校。两者相反相成。无论证译语与证梵文,考订译文,还是证义与证梵义,究诘义理,一在翻译定稿之前,一在翻译定稿之后,证而又证,珍重复珍重。

(四) 证译:最终审校

可是,证译依然难可了知。最有意思的是钱谦益,一会说“证译”就是“笔受缉缀”:

二证译先后之异 ……笔受缉缀,正证译之事也。*《楞严经疏解蒙钞》卷一,第520页。

一会又说“证译”即“证义”而“证梵本”而“证梵义”而“证禅义”:

罗浮山南楼寺沙门怀迪证译 按译场有证梵本、证梵义、证禅义各一员。次则证义一员,盖证已译之文所诠之义,迪于此充其任也。私译不具设员,故无证梵等位。亦以迪久习经论,备谙五梵,能兼三译之任,故兼称证译也。*《楞严经疏解蒙钞》卷一,第523页。

看来译场门道,从来都是一笔糊涂帐,博学如钱牧斋也不免,在他,可谓难得糊涂。

不过,牧斋有学,其释读倒也提供一种思路。从义净译经所附名录来看,证译一般列在末尾,莫非是最终审读,总揽译语、证译语、证义、证梵义、证梵本之事,算是末校?而《楞严》也是如此,列为末位,或许不为无因?是则曾任证义的怀迪,再任证译,也在情理之中。

如是,就落实了赞宁《译经篇》中的“校勘”:“次则校勘。雠对已译之文,隋前彦琮覆疏文义,盖重慎之至也。”否则,在唐代竟无对应执掌,岂不谬哉。而这种最终审校,在宋代译场,大概就是“参译”,如志磐《佛祖统纪》所述:“第七参译,参考两土文字使无误。”

(五) 玄奘译场:相当于“证译”之“证文”

如果此说成立,则还有一问题未了。义净译场有最终审校如证译,玄奘译场何以无此职守?或者说,玄奘译场有无与此相当之职?

考现有文献,玄奘译场,“证文”一职,恐即与证译相当。

译《瑜伽师地论》:

大唐贞观廿二年五月十五日于长安弘福寺翻经院三藏法师玄奘奉 诏译

弘福寺沙门知仁笔受

弘福寺沙门灵隽笔受

大总持寺沙门道观笔受

瑶台寺沙门道卓笔受

清禅寺沙门明觉笔受

大总持寺沙门辨机证文

简州福众寺沙门靖迈证文

蒲州普救寺沙门行友证文

普光寺沙门道智证文

汴洲真谛寺沙门玄忠证文

大总持寺沙门玄应正字

弘福寺沙门玄谟证梵语

弘福寺沙门文□证义

蒲州栖岩寺沙门神泰证义

廓州法讲寺沙门道深证义

宝昌寺沙门法祥证义

罗汉寺沙门慧贵证义

宝澄寺沙门明琰证义

大总持寺沙门道洪证义

银青光禄大夫行太子左庶子高阳县开国男臣许敬宗监阅*《瑜伽师地论》卷一百,第283页。

译《大乘大集地藏十轮经》:

永徽二年正月廿三日于长安大慈恩寺翻经院法师玄奘奉 诏译

大慈恩寺沙门大乘光笔受

法海寺沙门神昉笔受

大总持寺沙门道观笔受

蒲洲普救寺沙门行友证文

普光寺沙门道智证文

汴洲真谛寺沙门玄忠证文

弘福寺沙门明浚正字

大总持寺沙门玄应正字

弘福寺沙门文备证义

蒲洲栖岩寺沙门神泰证义

廓洲法讲寺沙门道深证义

宝昌寺沙门法祥证义

罗汉寺沙门慧贵证义

实际寺沙门道明证义

大总持寺沙门道洪证义

大慈恩寺沙门玄奘奉诏译*《大乘大集地藏十轮经》卷一《序品》,《大正藏》第13册,第728页。

仅就此名单,很难推知“证文”所司。宋代天息灾译场,也有证文一职,志磐《佛祖统纪》说:“第三证文,坐其右,听译主高读梵文以验差误。”但是既已推测“证梵语”相当于宋代之“证文”,师处之“证文”当作别解。

唐人许敬宗《瑜伽师地论后序》有一段文字或可证实这一推断:

三藏法师玄奘,敬执梵文译为唐语。弘福寺沙门灵会、灵隽、智开、知仁,会昌寺沙门玄度、瑶台寺沙门道卓、大总持寺沙门道观、清禅寺沙门明觉烝义,笔受。弘福寺沙门玄谟,证梵语。大总持寺沙门玄应,正字。大总持寺沙门道洪、实际寺沙门明琰、宝昌寺沙门法祥、罗汉寺沙门惠贵、弘福寺沙门文备、蒲州栖岩寺沙门神泰、廓州法讲寺沙门道深,详证大义。本地分中,五识身相应地意地、有寻有伺地、无寻唯伺地、无寻无伺地,凡十七卷,普光寺沙门道智,受旨证文。三摩呬多地、非三摩呬多地、有心无心地、闻所成地、思所成地、修所成地,凡十卷,蒲州普救寺沙门行友,受旨证文。声闻地初、瑜伽种姓地尽第二瑜伽处,凡九卷,玄法寺沙门玄赜,受旨证文。声闻地第三瑜伽处尽独觉地,凡五卷,汴州真谛寺沙门玄忠,受旨证文。菩萨地、有余依地、无余依地,凡十六卷,简州福众寺沙门靖迈,受旨证文。摄决择分,凡三十卷,大总持寺沙门辩机,受旨证文。摄异门分、摄释分,凡四卷,普光寺沙门处衡,受旨证文。摄事分,十六卷,弘福寺沙门明浚,受旨证文。……*(唐)许敬宗:《瑜伽师地论后序》,《瑜伽师地论》,第283页。

看得出数位证文,各自负责一定卷数,合作完成。就许敬宗的表达看,最有可能是针对译成之文稿最后校订,而不太可能是审听诵读原文是否准确。*许敬宗之《瑜伽师地论后序》,《大正藏》校勘记指出,“证文”一词,参校的宋、元、明、宮诸藏本,作“缀文”。考《瑜伽师地论》自附之参译者名单,作“证文”,与《大正藏》底本高丽藏一致,今从之。曹仕邦先生曾引用过此文字,作“缀文”,未知版本信息。

而沈玄明《成唯识论后序》又提供了另外的线索:

……爰降纶旨,溥令翻译。敕尚书左仆射燕国公于志宁、中书令高阳公许敬宗等润色。沙门释神泰等证义。沙门释靖迈等质文。……*《成唯识论》卷十,《大正藏》第31册,第60页。

靖迈负责“质文”,此名目极为罕见。《续高僧传》有云:“都邑名寺七百余所,谘质文理往往而繁。”*《续高僧传》卷十五,第548页。则“质文”或有究诘、责问文稿之意,译《瑜伽师地论》,靖迈即证文,则“证文”复校译文之意不亦明乎?

不过,“质文”是否还可能是“缀文”?译《阿毘达磨大毘婆沙论》,靖迈曾任缀文:“大慈恩寺沙门静迈缀文”。沈玄明论及译场执掌,只提到润色、证义、质文三种。提及润文,多半因朝廷显贵出任。后两者则是专业司职。只提及寥寥数职,缀文就能出现,似乎还没有重要到这般程度。在靖迈《菩萨戒羯磨序》中,可以看到和证义一起著录的,正是“证文”:

迈以不敏猥厕译僚,亲禀洪规,证斯传焰,动衷形说,式赞大猷,聊纪译辰,以备攸忘。其证义、证文、正字、笔受,义业沙门明琰等二十许人,各司其务,同资教旨。*(唐)静迈:《菩萨戒羯磨文序》,《菩萨戒羯磨文》卷一,《大正藏》第24册,第1106页。

故此,质文之可能或离缀文较远,离证文较近。

玄奘译场之证文即义净译场之证译,为最终审校,还有一重证据。

可以注意到,义净译经,早期均有证文,自立译场之后,未见证文,只有证译。

《宋高僧傳·译经篇·义净传》:

(义净)以天后证圣元年乙未仲夏还至河洛,……敕于佛授记寺安置焉。初与于阗三藏实叉难陀,翻华严经,久视之后,乃自专译。起庚子岁至长安癸卯,于福先寺及雍京西明寺,译金光明最胜王、能断金刚般若、弥勒成佛、一字呪王、庄严王陀罗尼、长爪梵志等经。根本一切有部毘柰耶尼陀那目得迦、百一羯磨摄等。掌中取因假设、六门教授等论,及龙树劝诫颂,凡二十部。北印度沙门阿儞真那证梵文义,沙门波仑、复礼、慧表、智积等笔受、证文,沙门法宝、法藏、德感、胜庄、神英、仁亮、大仪、慈训等证义,成均太学助教许观监护。……暨和帝神龙元年乙巳,于东洛内道场,译孔雀王经。又于大福先寺,出胜光天子香王菩萨呪一切庄严王经四部。沙门盘度读梵文,沙门玄伞笔受,沙门大仪证文,沙门胜庄利贞证义,兵部侍郎崔湜、给事中庐粲润文、正字,秘书监驸马都尉杨慎交监护。帝深崇释典,特抽叡思制大唐龙兴三藏圣教序,又御洛阳西门宣示群官新翻之经。二年净随驾归雍京,置翻经院于大荐福寺居之。……*《宋高僧传》卷一,第710页。

是义净于神龙二年,在大荐福寺设立译场。此前所译,如赞宁载录,均有证文。武则天时,沙门波仑、复礼、慧表、智积等笔受、证文。中宗时期,沙门大仪证文。义净神龙元年译出之《佛说一切功德庄严王经》附有名录,也有证文,同样证实这一点:

大唐神龙元年七月十五日三藏法师义净奉制于洛州大福先寺新译并缀文正字

翻经沙门婆罗门大德盘度读梵文

翻经沙门荆州大唐龙兴寺大德弘景证文

翻经沙门大总持寺上座大宜证文

翻经沙门大荐福寺大德胜庄证义

翻经沙门相州禅河寺大德玄伞笔受

翻经沙门溜州大云寺大德慧沼证义

翻经沙门大唐龙兴寺大德智积证义

中大夫检校兵部侍郎臣崔湜润文

大中大夫行给事中上柱国臣卢灿润文正字*《佛说一切功德庄严王经》卷一,《大正藏》第21册,第894页。

而神龙二年之后,于景龙四年译出数经,无“证文”,只有“证译”。

《根本说一切有部尼陀那目得迦》:

大唐景龙四年岁次庚戌四月壬午朔十五日景申三藏法师大德沙门义净宣释梵本并缀文正字

……

翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译*前揭书。

《根本说一切有部略毘奈耶杂事摄颂》:

大唐景龙四年岁次庚戌四月辛巳朔十五日景申,三藏法师大德义净宣释梵本并缀文正字

……

翻经婆罗门东天竺国左屯卫翊府中郎将员外置同正员臣瞿金刚证译

……

翻经婆罗门左领军卫中郎将迦湿弥罗国王子臣阿顺证译

……

翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译*前揭书。

译《成唯识宝生论》:

大唐景龙四年岁次庚戌四月壬午朔十五日景申三藏法师大德沙门义净宣释梵本并缀文正字

……

翻经婆罗门东天竺国左卫翊府中郎将员外置同正员臣瞿金刚证译

……

翻经婆罗门左领军卫中郎将迦湿弥罗国王子臣阿顺证译

……

翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译*前揭书。

则义净早期,一度沿袭玄奘译场成规,以“证文”为最终审校。自立门户后,易以“证译”。否则很难解释“证文”之消失,与“证译”之出现。这一现象,或强化了本文论点:证文即证译。

曹仕邦先生据《佛祖统纪》,解玄奘译场之“证文”为听审:“证文或即证梵语梵文之简称”。*《论中国佛教译场之译经方式与程序》,第244页。是则无法解释何以译场证文与证梵语并立,执掌重复?不过,曹先生大概也无把握,特用一“或”字。

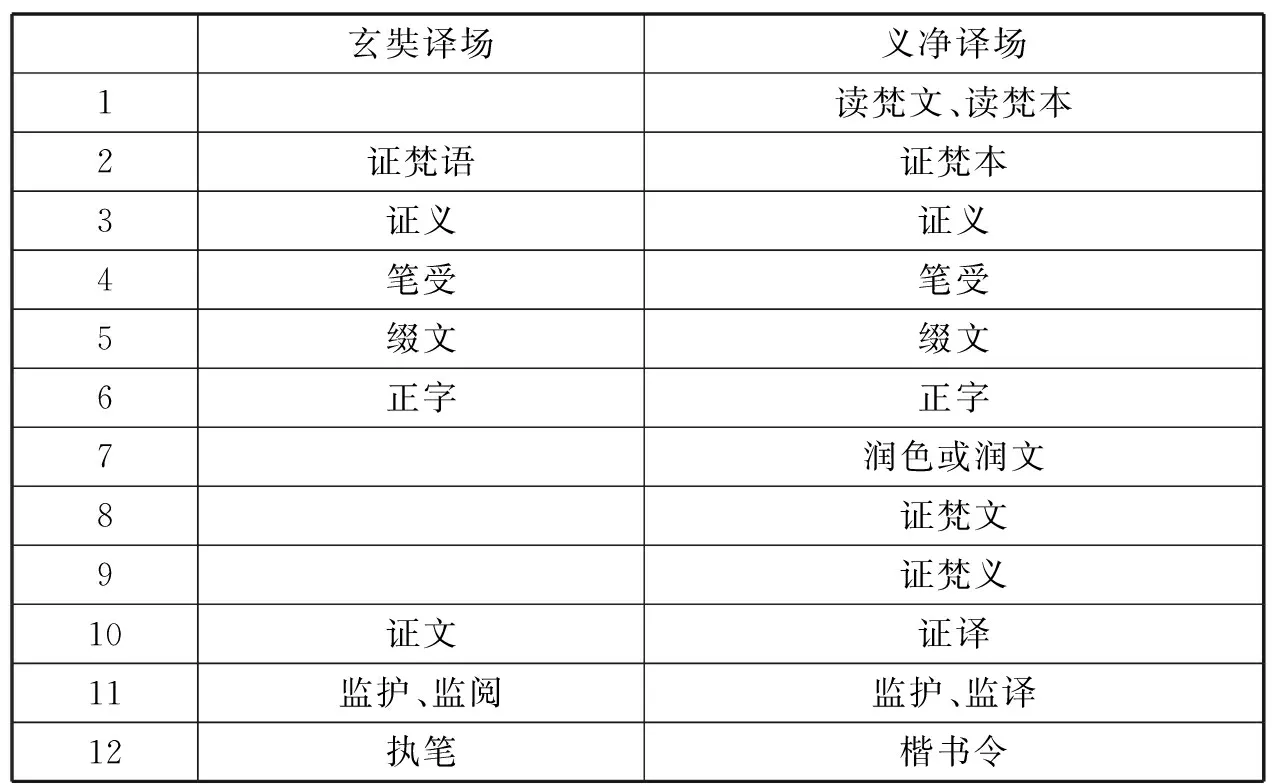

(六) 玄奘译场与义净译场主要职分异同表

由上文可知,译场由玄奘发展至义净,制度愈加细密。玄奘译场与义净译场主要职分异同,列表明示:

玄奘译场义净译场1读梵文、读梵本2证梵语证梵本3证义证义4笔受笔受5缀文缀文6正字正字7润色或润文8证梵文9证梵义10证文证译11监护、监阅监护、监译12执笔楷书令

义净译场,设职明显增多。

正字一职,玄奘、义净译场均设。赞宁《译经篇》提及“正字”,未曾作解:“又置正字。字学玄应曾当是职。后或置或否。”前文未及,此处略作推测。以字学大德充任正字,或许是订正笔受遣词用字是否准确,并订正录写的错字、别字。

证梵文、证梵义,义净译场独有,与最终之证译,两重关口,检点译文。相形之下,玄奘译场只有证文为最终审读。是译场制度,至义净大师,犹在完善。

五、 经题排序与译场工作程序

最后,关于《楞严》经题,还需要关注文句排列顺序。再次回顾如下:

中天竺沙门般剌蜜帝于广州制止道场译出

菩萨戒弟子前正议大夫同中书门下平章事清河房融笔受

乌苌国沙门弥伽释迦译语

循州罗浮山南楼寺沙门怀迪证译*此句系据智昇文意补加。

这个顺序,如果不是随意排列,倒像是按照赞宁大师的话来安排的,赞宁笔下译场就是先译主,次笔受,再译语,再证梵本,……再证义等——尽管实有混漫。钱谦益就是这样理解的,在《大佛顶首楞严经疏解蒙钞》中看得到:

中天竺沙门般剌蜜帝于广州制止道场译

按译场、经馆先宗译主,即賷叶书之三藏、明练显密二教者极量,即此经译主也。

菩萨戒弟子前正谏大夫同中书门下平章事清河房融笔授

按译场所司,次重笔受。必言通华梵,学综有空,相问委知,然后下笔,至于帝王,执简即兴。又谓之缀文也。次有润文一位,次文润色。此是私译。故不具员。

乌苌国沙门弥迦释迦译语

按译场,次笔受则译语,亦名传语,传度转令生解矣。极量诵出,房相笔受,通梵于华,是译语之在也。

罗浮山南楼寺沙门怀迪证译

按译场有证梵本。证梵义。证禅义。各一员。次则证义一员。盖证已译之文所诠之义。迪于此充其任也。私译不具设员。故无证梵等位。亦以迪久习经论。备谙五梵。能兼三译之任。故兼称证译也。*《楞严经疏解蒙钞》卷一,第523页。

不过,在诸版本中,也只有“高丽藏”与“赵城金藏”如此排序,宋资福藏、碛砂藏,元普宁藏,明永乐北藏、嘉兴藏,清龙藏本与之不同。后者顺序如下*诸藏本之间文字有出入,本文忽略。:

中天竺沙门般剌蜜帝于广州制止道场译出

乌苌国沙门弥伽释迦译语

菩萨戒弟子前正议大夫同中书门下平章事清河房融笔受

循州罗浮山南楼寺沙门怀迪证译

最大区别在于“笔受”在“译语”之后。这种先译主、次译语、再笔受、再证译的排序,虽与赞宁记述不一致,却与译经真实流程——确切地说,与唐代译经流程——如合符节。