颍河下游洪泛沉积物磁组构特征与古水流研究

邹 宁,罗 俊,郭怀军,张 雷

(西北大学地质学系/大陆动力学国家重点实验室,陕西 西安 710069)

颍河下游洪泛沉积物磁组构特征与古水流研究

邹 宁,罗 俊,郭怀军,张 雷

(西北大学地质学系/大陆动力学国家重点实验室,陕西 西安 710069)

通过对颍河下游6个采样点的磁组构研究,初步推断了该地区洪泛沉积物的古环境及其意义。洪泛沉积物的形成受控于沉积作用且与颍河的沉积动力有关,而磁组构特征通常记录了沉积物沉积动力的古环境、古气候信息,洪泛沉积物磁组构的椭球体三大主轴方向及相关参数与沉积物磁性颗粒的空间排列分布方式相关。对颍河下游2个洪泛沉积物样品的光释光测年结果得出沉积年龄为3500年左右,与华北平原最近的一次古洪水年龄较为一致。在得到该套洪泛沉积物的沉积年龄基础上,进一步对颍河下游6个磁组构采样点的研究发现沉积时期的水动力方向,并与现代颍河水流方向进行对比。结果表明,洪泛沉积时期的水动力方向与现代河流方向存在一定范围的角度偏转,但总体差别不大,角度偏差不超过37°,并通过测得的角度偏差对比模拟了古沉积时期的古水流路径。

颍河下游;洪泛沉积物;磁组构;光释光;古水流

沉积岩的磁组构(AMS)特征记录了沉积时期动力方向的相关信息,在恢复古流向的应用中取得重大进展[1~3]。磁组构反映了岩石中磁性矿物颗粒的磁化率在各个方向上的差异,可以用一个三维二阶的张量椭球体来进行表征[4],并用Kmax、Kint、Kmin分别表示磁化率的最长轴、中间轴与最小轴,作为描述岩石磁组构的基本要素。磁组构的本质是岩石内部的磁性矿物颗粒在外力(如重力、挤压应力、水流等)作用下发生的重结晶、变形或定向排列,可以反映磁性颗粒的演化、宏观受力状况等地质过程[4,5]。描述磁组构的基本要素是磁化率各项异性椭球体的长轴(k1)、中间轴(k2)和短轴(k3)的磁化率大小[6,7],此外常用的参数还有磁线理(L)、磁面理(F)以及各项异度(P)等。Graham[77]第一次运用AMS方法确定古沉积动力方向;Rees等[1]讨论了不同水动力条件下的磁组构表现形式;Lagroix等[8]对磁化率椭球体张量的研究中指出磁性矿物颗粒在沉积过程中会随着古水流的方向而进行调整,而在成岩过程中磁颗粒会在磁组构中记录下受力的方向。在一般情况下,河流沉积物的磁化率最大轴(Kmax)方向被认为平行于古风向和弱动力作用下的古水流向[9,10]。同时,磁化率最小轴(Kmin)也可以较稳定的指示动力的行进方向,Kmin的倾角通常反映沉积动力的强弱和稳定情况,Kmin的异常值往往指示受到生物扰动作用或者水流紊乱引起的颗粒无规则分布所致。因此,磁组构方法不仅可以确定沉积动力方向、判定物源方向,而且在指示沉积环境演变以及揭示古河流向与古水流路径恢复等方面有着重要的意义。

1 采样与测试

颍河位于安徽省西北部,颍河河道全长约620 km,流域面积3 661 km2,为淮河第一大支流[11]。颍河发源于河南嵩县伏牛山脉东麓,流经周口、漯河、平顶山等县市,在界首进入安徽境内,最终在颍上县沫河河口处汇入淮河。颍河以周口和阜阳市为界,将颍河分为上游、中游和下游。颍河流域属暖温带半湿润性气候,年平均气温为14.5℃,年平均降雨量为910.5 mm。

研究区位于颍河下游杨湖镇(图1),采样点所在颍河河流一级阶地上,高出颍河河床4~6m。根据颍河的野外踏勘在下游地区选取了6个采样点(分别以A、B、C、D、E、F表示),各个采样点保存比较完好,采样点上部为约50 cm的扰动土,下部为厚约40 cm的洪泛沉积物。采样层近水平延伸,地层出露清晰,特征明显。首先将采样点上部约50 cm厚的扰动层剥去,用罗盘在样品水平面上标记出指北方位,然后在原地采集成20 cm长、10 cm宽、40 cm高的长方体标本,对每个样品都经过地磁方位角校正。为防止样品在搬运过程中破碎,用纸包装后放入样品箱中。最后在实验室中将采集到的样品进行加工成2 cm×2 cm×2 cm的立方体样品,并按照野外记录的深度编号测样,六个采样点一共加工得到117个样品。利用卡帕乔KLY-4S磁化率仪(捷克AGICO公司)测试每个样品的AMS参数。

图1 颍河下游地理位置图

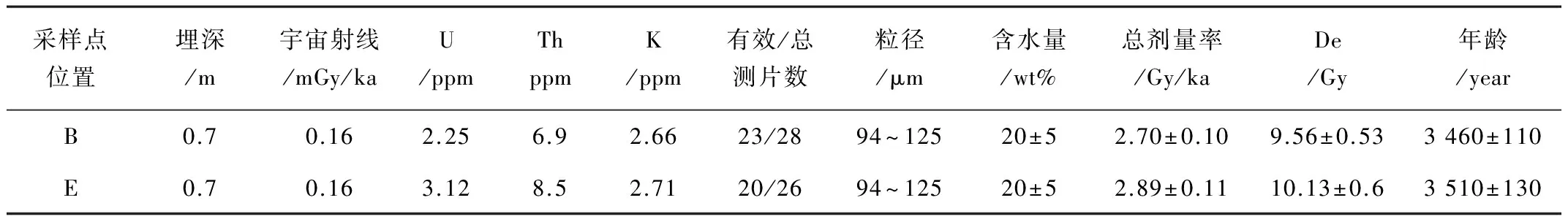

为了确定该洪泛沉积物的年龄,对B和E两个采样点的样品进行光释光法(OSL)测年。采集OSL样品时,在新开挖的采样点上将一端密封的不锈钢采样管沿水平方向打入,取出采样管后迅速密封钢管两端,以避免样品曝光以及水分散失。通常情况下,由于石英相对长石信号更容易晒退而且不存在长石测试中的异常衰减等优点[12],本文采用石英组分来测量OSL信号。用单片再生剂量法(SAR)[13]测试样品的等效剂量(De),实验仪器采用丹麦生产的Risφ TL/OSL-DA-20热释光/光释光测量仪。由于De值的可靠性与预热温度关系密切[14,15],对每个样品经过预热坪实验,最终选取260℃为预热温度。每个样品的等效剂量测试样片为26~28片,对于每个测试结果要同时满足以下三个条件[16,17]:(1)与OSL信号强度相比,IRSL信号非常微弱;(2)再循环比率(Recycling ratio)介于0.9~1.1;(3)热转移的光释光强度小于自然信号强度的5%。样品中的U、Th、K含量采用激光等离子质谱仪测试。根据这些元素含量与剂量率之间的转化关系[12]和宇宙射线对剂量率的贡献[18]以及样品在埋藏期间的平均含水量最后得出样品的总年剂量率。

2 结果与分析

光释光实验测试得到B、E采样点洪泛沉积样品的沉积年龄,见表1。B和E两个采样点的洪泛沉积物年龄分别为3 460±110和3510±130。殷敏春等[19]通过对华北地区全新世洪水事件研究认为,华北地区最后一次洪水事件发生于3 500 a左右,与本文研究结果较为一致。因此,可以认为本文中的洪泛沉积物有可能与这次大范围洪水事件有关。

表1 颍河下游B和E采样点样品的OSL年龄

对6个采样点(A、B、C、D、E、F)共117块样品进行AMS测试,测得的Kmax偏角和倾角在STERO和ANISOFT软件下建立等面积赤平投影图和等势线图(图2)。等面积赤平投影图和等势线图在一个同心圆内表示,小圆(内圆)表示等面积赤平投影图,大圆(外圆)表示等势线图。在等面积赤平投影图中,圆内的红点记录了AMS的Kmax偏角和倾角信息,红点越靠近小圆的边缘,代表Kmax的倾角度数越小,反映沉积环境越趋于稳定,并未受到后期水流改造、生物扰动的影响或影响较小。红点的方位代表每个样品的载磁颗粒的AMS椭球体最大轴的方向,并与沉积动力方向一致。等势线图是对每个样品数据进行统计,集中区域能够反映整体样品的沉积动力主要方向。

图2 六个采样点的等面积赤平投影图和等势线图

根据等面积赤平投影图和等势线图统计数据得出,A采样点一共测得样品19块,Kmax的偏角主要方向为328°,现代颍河在A点的水流方向为352°,水流方向发生了24°的偏转;B采样点样品18块,Kmax偏角主要方向为262°,现代水流方向为234°,水流方向发生偏转28°;C采样点样品20块,Kmax偏角主要方向为346°,现代水流方向为5°,水流方向发生偏转19°;D采样点样品19块,Kmax偏角主要方向为252°,现代水流方向为246°,水流方向发生偏转6°;E采样点样品22块,Kmax偏角主要方向为313°,现代水流方向为350°,水流方向发生偏转37°;F采样点样品19块,Kmax偏角主要方向为256°,现代水流方向为257°,水流方向发生偏转1°。

通过以上数据表明,沉积时期的古水流与现代的颍河的水流方向有所差异,但总体水动力方向偏差不大,最大值在E点为37°,在F点与现在水流方向基本相同。根据等面积赤平投影图和等势线图得到的Kmax偏角的主要方位建立虚拟的古水流路径模式(图3)。通过古水流路径模式与现代颍河路径对比可以明显发现,现代颍河的曲流河形态更为发育,在近3千多年里弯曲变化较大。

图3 洪泛沉积时期的水流路径

3 结语

通过对颍河下游的6个采样点的洪泛沉积物的磁组构特征分析,大致判断了颍河下游地区的沉积环境以及沉积物沉积时期的动力来源方向。经过光释光法测年得到洪泛沉积物的沉积年龄约为3 500 a,结合磁组构特征研究了该沉积事件,并模拟了当时颍河的大致古水流路径。AMS参数建立的等面积赤平投影图和等势线图直观地反映了6个采样点沉积物的沉积优势方向,与野外勘测的现代水流方向对比发现古水流向有所差异,但最大偏差不超过37°。沉积时期的水流方向与现代颍河汇入淮河的趋势大致相同,只是现代颍河的“弯曲”程度更为明显,是现今曲流河发育的典型代表。

[1]Rees A I, Woodall W A. The magnetic fabric of some laboratory-deposited sediments[J]. Earth and Planetary Science Letters.1975.25(2):121-130.

[2]Ledbetter M T and Ellwood B B. Spatial and temporal changes in bottom-water velocity and direction from analysis of particle size and alignment in deep-sea sediment[J].

Marine Geology.1980.38(1):245-261.

[3]Veloso E E, Anma R, Ota T, et al. Paleocurrent patterns of the sedimentary sequence of the Taitao ophiolite constrained by anisotropy of magnetic susceptibility and paleomagnetic analyses[J]. Sedimentary Geology.2007.201(3):446-460.

[4]Tarling D H and Hrouda F. The Magnetic Anisotropy of Rocks[M]. London, Chapman and Hall.1993.1-189.

[5]Rochette P, Jackson M, Aubourg C. Rock magnetism and the interpretation of anisotropy of magnetic susceptibility[J]. Review Geophysics.1992.30(3):209-226.

[6]Hrouda F. Magnetic anisotropy of rocks and its application in geology and geophysics[J]. Geophysical Surveys.1982.5(1):37-82.

[7]Graham J W. Magntic anisotropy, an unexploited petrofabric elements[J]. Geological Society of American Bulletin.1954.65(1):1257-1258.

[8]Lagroix F and Banerjee S K. Palaeowind directions from the magnetic fabric of loess profiles in central Alaska[J]. Earth and Planetary Science Letters.2002.195(1):99-112.

[9]Ress A I. The use of anistropy of magnetic susceptilibity in the estimation of sedimentary fabric[J]. Sedimentology.1965.4(4):257-271.

[10]Tarling D H and Hrouda F. The Magnetic Anisotropy of Rocks[M]. London, Chapman and Hall.1993.1-189.

[11]陈杰, 欧阳志云. 颍河流域水资源开发潜力与承载力分析[J]. 农业系统科学与综合研究.2011.27(5):129-134.

[12]Atiken M J. An introduction to optical dating[M]. Oxford:Oxford University Press.1998.15-53.

[13]Murray A S, Wintle A G. The single aliquot regenerative dose protocol:potential for improvements in reliability[J]. Radiation Measurements.2003.37:377-381.

[14]Wintle A G, Murray A S. A review of quartz optically stimulated luminescence characteristics and their relevance in single-aliquot regeneration dating protocols[J]. Radiation Measurements.2006.41:369-391.

[15]Roberts H M. Optical dating coarse-silt sized quartz from loess: Evaluation of equivalent dose determinations and SAR procedural checks[J]. Radiation Measurements.2006.41:923-929.

[16]范育新, 陈晓龙, 范天来,等. 库布齐现代沙漠景观发育的沉积学及光释光年代学证据[J]. 中国科学(D辑).2013.43(10):1691-1698.

[17]Feathers J K. Single-grain OSL dating of sediments from the Southern High Plains, USA[J]. Quaternary Science Reviews.2003.22:1035-1042.

[18]Prescott J R, Hutton J T. Cosmic ray contributions to dose rates for luminescence and ESR dating:large depth and longtime variations[J]. Radkarion Measurments.1994.23:497-500.

[19]殷春敏, 邱维理, 李容全. 全新世华北平原古洪水[J]. 北京师范大学学报:自然科学版.2001.37(2):280-284.

2017-03-13

邹宁(1990-),男,河南新蔡人,在读硕士研究生,主攻方向:第四纪地质学。

P588.2

A

1004-1184(2017)04-0226-02