苏科版初中《生物学》教材“螺旋式上升”的编排及教学建议

罗章莉

(江苏凤凰科学技术出版社 南京 210009)

“螺旋式课程”是以与儿童思维方式相符的形式,将学科结构置于课程的中心地位,随着年级的提升,不断拓展、加深学科的基本结构,使其在课程中呈螺旋式上升的态势。要掌握并有效地运用自然科学数学的基本观念和文学的基本课题,不能只靠一次学习就达到目的。必须通过反复学习,在越来越复杂的形式中进行运用,不断地加深理解,进而逐渐掌握[1]。认知螺旋的建构过程及其质量水平,决定了一个人的学习水平,这是一个永远向前伸展、连续不断的过程,以往任何成功或不成功的学习经历都证明了这一点[2]。“螺旋式上升”课程设计和教材编排一直被广泛采用,国外很多版本的教材也遵循这个编写原则[3]。

1 初中教材编排中体现的“螺旋式上升”

1.1 生物学知识的“螺旋式上升” 苏科版初中《生物学》教材(以下简称“教材”)重视学科基本概念和原理的连续性,主要采用学科内综合的编排方式,将动物、植物、人体和微生物等相关内容围绕“生物与环境的密切关系”为知识主线构建,从“人—生物—环境”的角度突出生物与环境相互影响、相互制约、共同和谐发展的密切关系。根据教材的体系,将一些学科知识和重要概念安排在不同的学习阶段,各阶段的内容连续推进,环环相扣,螺旋上升。

1.1.1 知识或概念在前节中浅显表述,在后节中详细探讨 在教材第1章第1节“生物与生物学”中,学生在小学学习的基础上,通过对常见生命现象的观察,能够初步认识生物的基本特征,了解生物与非生物的根本区别,进而引出生物学的概念,使其从内容、方法和情感等多个方面对这门新课程有所了解。但由于七年级学生刚刚接触生物学,对生物的各项基本特征所涉及的内容还没有充分了解,在概念的理解上会有一定困难,所以教材采用图文结合的方式,以浅显易懂的文字描述这些特征(见教材,图略)。而这些特征都将在后续章节中详细展开。例如,生命的基本特征中关于“生命活动需要能量”,教材通过七年级(上)第4~7章来逐步展开。其中包括第4章:绿色植物能利用外界环境中吸收的无机物,通过光合作用制造有机物,将光能转变为贮存在有机物中的能量,供生命活动利用;第5章:人和动物直接或间接以绿色植物为食物,从食物中获得物质和能量;第6章:能量沿着食物链(网)传递,维持着各级生物的生命活动;第7章:食物中的能量通过呼吸作用释放出来,被生物体利用。通过这4章层层递进,螺旋上升,让学生理解能量是生物圈中一切生命活动的命脉,与第1章的内容遥相呼应。

在第1章第2节“生物学的基本研究方法”中,由于七年级学生初次认识和使用显微镜,教材引导学生观察已经制作好的植物永久切片。让学生练习显微镜的规范使用方法,也让他们结合小学学习的科学知识,对细胞的微观结构有一个感性的认识,这对七年级(上)后续知识的学习很有帮助。而有关细胞的详细内容以及生物体相似的基本结构的学习,将在七年级(下)第8~9章中展开。

1.1.2 相似概念的重复学习,为后节构建完整体系奠定基础 例如,“生物分类”是初中生物学教学的重点之一,教材在七年级(下)第10~13章中以生物的不同生存环境为线索,对生物进行分类,从而阐述生物多样性。将生物放在真实的环境背景中进行研究,突出生物与环境的有机整体,也体现教材中“生物与环境的密切关系”的知识主线。从环境的角度对生物进行分类,也符合学生的认识规律,有利于学生理解生物与环境相适应的主要特征。而教材第14章又引导学生运用科学的分类方法,对前面所学的生物类群进行梳理归类。有了前面4章学习的基础,学生能更好地理解生物分类依据的形态、结构、生理、发育和习性等方面的特征,以及生物之间的亲缘关系,并运用抽象的科学思维方法对感性认识进行加工,使感性认识上升到理性认识。而生物科学分类的相关知识,也为八年级(下)第23章中有关“生物进化”概念的学习打下基础。

“光合作用”也是初中生物学教学的重点之一,在七年级(上)第4章学生已开始了解光合作用。这一章的出发点是本章标题所体现的“绿色植物是有机物的生产者”的知识,通过探究活动引导学生了解光合作用的产物是淀粉,条件是光照,场所是叶绿体,使其基本能阐述光合作用的概念以及光合作用中物质和能量的变化。其中,有关光合作用能吸收二氧化碳和放出氧气的知识,教材主要通过科学家研究实验的简介、描述性文字及信息库中的拓展阅读资料来帮助学生了解。而在八年级(上)第18章,学生会通过更为精确的探究实验,验证光合作用中吸收二氧化碳和放出氧气,帮助学生理解光合作用在维持生物圈碳-氧平衡中的重要作用。且教材在第18章以“生态系统的稳定”为出发点,将绿色植物的光合作用、呼吸作用和蒸腾作用的相关知识结合在一起,通过理性分析,使学生对绿色植物在整个生物圈中的作用有了较为完整的认识。

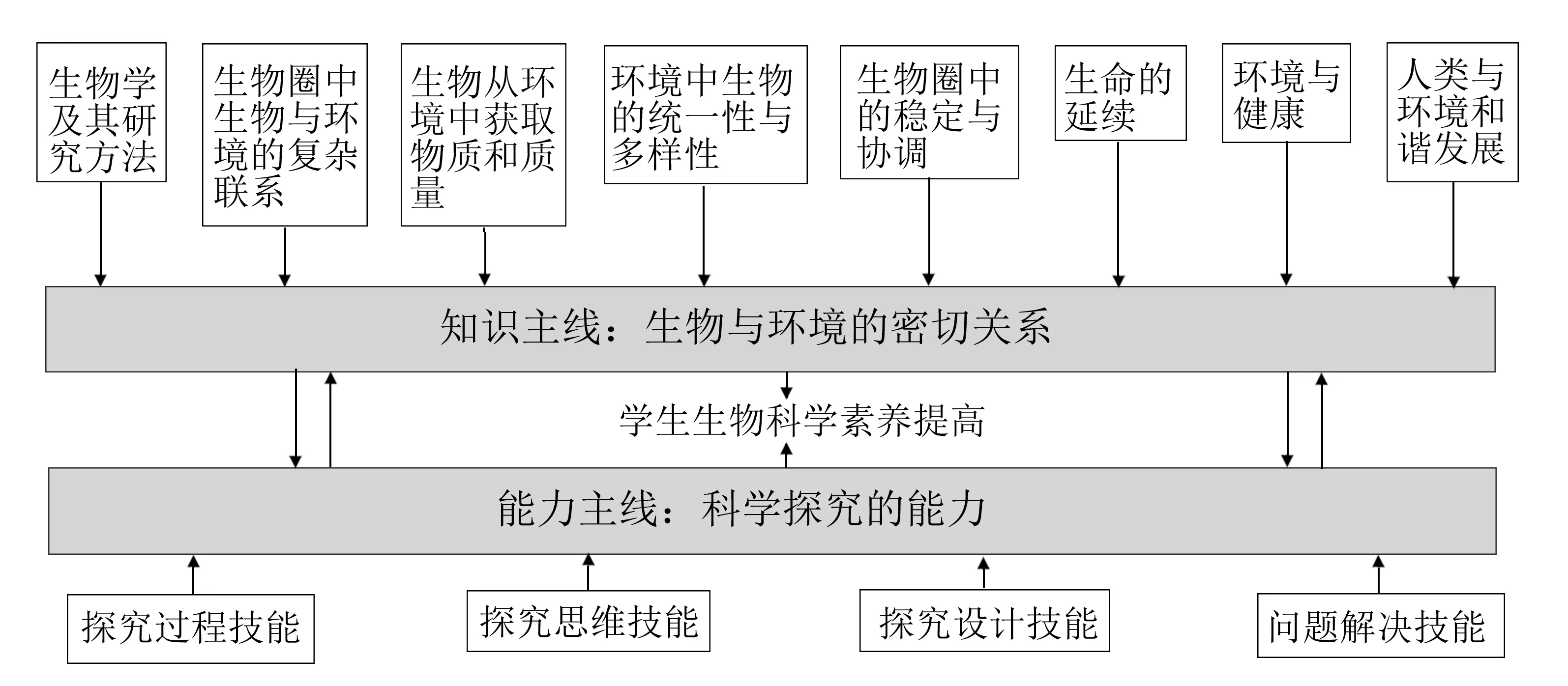

1.2 科学探究技能的“螺旋式上升” 教材在内容呈现上,通常采取“问题情境——引导探究——问题解决——建构知识”的顺序,将科学探究贯穿于各章节,是平行于知识主线的能力主线(图1)。生物学课程中的科学探究是学生积极主动地获取科学知识、领悟科学研究方法而进行的各种活动,通常包括:提出问题、作出假设、制订计划、实施计划、得出结论和表达交流等环节。整套教材的探究活动编排遵循由易到难、由浅到深、由部分探究到完整探究和由让学生侧重不同的探究环节到让学生独立完成探究,达到探究技能“螺旋式上升”的要求。教材中特别设置了“探究技能”栏目,放在一些章节的相关活动旁边,用精炼的语言对一些必要的探究技能(包括主要的过程技能、探究思维技能等)进行描述。这些栏目内容各册教材中会有重复,但内涵却不断地提升。

图1 苏科版初中《生物学》教材的知识主线和能力主线

例如,教材第1章第2节在巴斯德鹅颈瓶肉汤实验的案例分析后,引出探究的基本过程和方法。紧接着就安排“尝试探究水温的变化对金鱼呼吸的影响”的活动,引导学生借助于巴斯德的案例,亲自动手来初步体验科学探究的过程,并在这个活动中,引导学生了解实验的单一变量原则。在第2章第2节“探究水分对植物生存的影响”的活动中,又引导学生如何设置对照实验。而在第19章第2节“探究种子萌发的外界条件”的活动中,同时涉及单一变量原则和对照实验设置。并在此基础上,引导学生控制变量,体验无关变量如果得不到有效控制,就会影响到探究结果。因此,有关实验中的原则和技能不仅反复出现,且内涵在丰富,难度逐渐地提升。

2 初中生物学教学中如何体现“螺旋式上升”

2.1 教师对教材螺旋式内容的恰当转化 教材的精心设计,需要教学这一环节来进行转化,这是一个缓慢的动态过程。由于初中生物学教师的知识结构优于学生,所以他们可以理解教材编排的螺旋性。而学生由于自身知识结构水平的局限性,相对缺乏对生物学课程的整体观。因此,课程形成后有一个转化、翻译和诠释的过程,这一重任就落到教师的肩上[2]。要使螺旋式教材内容能有效地实现,教师教学的方式就得充分地加以配合。

2.2 允许学生在不断纠错中螺旋式提升 初中阶段的学生逻辑思维和理性思维的水平相对较低,学生个体之间在认知、情感等方面也存在差异。在生物学的学习过程中,如果想让所有的学生都能一次性掌握,是比较困难的。特别是随着课程难度的加深,探究活动的逐渐复杂,学生容易出现概念混乱、记忆模糊和实验技能不规范等问题。作为教师,不仅要容许学生犯错,还要在螺旋式课程编排中,帮助学生不断地纠错,使其在对概念的理解和技能的练习中不断深入,接触并理解到更广泛的层面上。这样从较低的层次开始,经过几次重复、逐步提高,增添学生的学习热情,并培养学生良好的探究思维和能力。

2.3 开展小组合作学习活动 学习情境的安排,引导学生主动参与学习活动,提供学生更多自行探索的机会等,都是螺旋式课程组织方式所应考虑的课题。教师在课堂教学中尽量多留一些时间给学生开展小组合作学习活动。而教师的精力是有限的,不可能对每位学生的活动情况都能进行一对一的指导。所以,要提倡学生之间互帮互助,让小组成员在讨论中分享成功或失败的体验,教师再加以引导,从而促进全体学生不断地进步。