试论昆曲主调

周来达(临沂大学 中国文艺评论基地,山东 临沂 276000)

试论昆曲主调

周来达(临沂大学 中国文艺评论基地,山东 临沂 276000)

昆曲有主调。昆曲南曲主调是Re Mi Re Do La(简约为Re Do La);昆北主调是Re Mi Do Si La和la Do So Fa Mi(简约为Do Si La和So Fa Mi)。其原始由来是去声字腔。该音调之能成为昆南主调的主要原因是其自身比之它类字腔具更多的优势和对该音调的大量翻用和泛用。泛用的主要手法有改变主调首音法、前置新字腔法、移宫换吕法等。主调对昆曲具全局性、主导性、根本性的影响。如昆北以三音列型两主调替代清乐七声音阶中两偏音后,音阶形式发生变异,由此导致原本独立的清角、变宫两偏音的活动范围、不稳定性受到了极大的削弱、制约,昆北唱调旋律进行方向、音乐语汇等均发生变化,一个“气无烟火”的文人音乐即由此生。

昆曲;主调;由来;创作手法

“主调”这个词并不新鲜。与此类似的词有“主腔”“主腔旋律”“曲牌主腔”“定腔乐汇”“基腔”“主干旋律”“核腔”“套式‘主调’”以及“主旋律”“音乐主题”,等等。

“主腔”一词,最早见于王季烈先生的《螾庐曲谈》。这是我国最早提出昆曲有主腔的说法。该说法的提出,为我们研究昆曲音乐提供了一条新的思路,意义非凡。由此还引出了长达半个多世纪的昆曲有否主腔的大讨论,对于“主腔”的各种论争和解释至今未休。其论争的焦点集中于昆曲究竟有没有主腔?对此,赞同者与否定者都有。如《昆曲唱腔研究》的作者:武俊达先生就认为 “‘主腔’是曲牌的主旋律,在曲牌中具有确定曲牌性格、风格和基本表情范围的作用。”[1]①其中,《曲谈》系指王季烈先生的著作《螾庐曲谈》。但《词乐曲唱》的作者洛地先生则认为:“季烈先生的‘主腔’说是很勉强的”,“所谓‘主腔’,实际上是不存在的。”[2]目前看来,类似这样的论争似乎还大有愈演愈烈之势。

“主腔论”缘何会论争不休?我以为,其间的差别不完全在学术观点,究其缘由有三:首先是由于时代局限等原因,首提者对于“主腔”的概念和内涵之界定,或失严谨,有的甚至尚未界定,严格地说所谓“主腔论”作为“学说”所应具备的基本理论及支撑这种学说的分子系统的理论构架尚未形成;其次是研究者对戏曲音乐、尤其是昆曲音乐认识尚嫌不足和研究方法的失当;再次是昆曲自身的复杂性和封闭性等。应该说,任何对“主腔”说过高的评价或全盘否定都有失公允。

一、昆曲有主调吗?

每一个剧种、乃至每首歌曲都有主调,昆曲当然也有。只不过各种主调的音乐材料由来、形态、性质、功能及其在唱调中的用法、地位等各不相同而已。

所谓昆曲主调,即昆唱中的主要音调。这是在昆唱中再现次数最多的、既不分宫调、也不分套数、曲牌和剧目、乃至不分曲字四声阴阳、原始由来来自于字腔的、足以影响整个昆曲音乐风格的乐汇型音调。

主调和主腔是两个互相联系的不同概念。主腔中的“腔”包括旋律、演唱、润腔、节奏、伴奏、音色、韵味等,而主调仅指来自于去声字腔的乐汇型音调。从某种角度讲,静态的主腔即为主调。就昆曲来说,个体的曲牌唱调(下称“曲唱”)即使有主调,但也不能称其为昆曲主调,只有当绝大多数昆唱都拥有同一个主调的时候,那么,这个曲牌主调才能称之谓昆曲主调。

仅以经昆曲专家千挑万选的《中国昆剧大辞典》中的“歌谱精选”为例。该《辞典》中的“昆曲南曲(下称“昆南”)唱段选粹”共选用昆南唱调81支曲牌,其中,除特例《红梨记·解妓》【泣颜回】①之所以说《红梨记·解妓》【泣颜回】是特例,是因为【泣颜回】本是昆曲南曲,但却由于它用了九次昆曲北曲的主调而演变为昆曲北曲。不计外,其余80支曲唱全部都有Re Do La音调。共用该音调次数达 802次之多,平均每支曲牌计用10次左右。包括【泣颜回】在内,Re Do La这个音调的出现率达百分之九十八以上。同样,该《辞典》共选登昆北(正曲)曲唱67支。其中,没有Do Si La、So Fa Mi 两音调或两音调不明显者仅《紫钗记·折柳》【寄生草】、《长生殿·九转货郎儿》【六转】二支[3]775,784。这两个音调共用438次,平均每支曲牌计用 6.5次。以曲牌计,其出现率在百分之九十八左右。

这种现象同样存在于《中国戏曲音乐集成》之《江苏卷》《浙江卷》《北京卷》中的昆唱之中。据笔者不完全统计,其中,昆南的Re Do La和昆北的Do Si La、So Fa Mi音调,在各卷曲牌中所占的比例分别在百分之七十以上和百分之八十以上。

久而久之,诸如上述Re Do La那样音调,在昆唱中,就变成了一种相对固定的、甚至带有一定程式意义的音调(其中某些音调,昆曲业内称之谓“腔格”)。

值得关注的是由于这些音调还往往出现在句末,或全曲的终结处,由此使得Re Do La这个音调,不仅能够决定本牌唱调的调式、调性和旋律基本走向等,而且也可以反映、甚至决定某套曲、乃至整个昆曲的音阶、调式、调性、音乐语汇、旋律走向,对整个昆曲唱调带来了重大的影响。类似这样在昆唱中随处可见的、对昆唱有着重大影响的音调,自然应该称之谓是整个昆曲的主调。可见,昆曲是有主调的。

二、昆曲主调由何而来?——为什么说昆曲主调的原始由来是去声字腔?

昆曲的主调必由字腔而来。这是因为昆唱的核心材料是字声,而字声总共只有平上去入四类,故四声中用得最多者,或是艺术需要被故意用得最多者,自然也出自四声之一的字腔。具体说,其原始由来是定位于五声音阶羽调性的去声字腔。

(一)昆南主调由何而来?

请先看谱例1。

谱例1-1.《浣纱记·寄子》南羽调【胜如花】“又未知何日欢会”“会” 的字腔[3]684

谱例1-2.《渔家乐·藏舟》南商调【山坡羊】“如今教我早晚看何人面”“面” 的字腔[3]734

谱例1-3.《牧羊记·望乡》南仙吕入双调【忒忒令】“与人做方便”“便” 的字腔[3]680

谱例1-4.《金雀记·乔醋》南吕宫【太师引】“蓦地悬如磬”“磬” 的字腔[3]724

谱例1-5.《占花魁·受吐》南仙吕宫【好姐姐】“吩咐庄周”“咐”的字腔[3]732

谱例1-6.《荆钗记·见娘》南仙吕入双调【江儿水】“也算做春风一度”“度” 的字腔[3]670

谱例1-7.《红梨记·访素》南正宫【普天乐】“蓬窗茅屋梅花帐”“帐”的字腔[3]718

谱例1-8.《琵琶记·扫松》南仙吕入双调【步步娇】“只见黄叶飘飘把坟头覆”“覆” 的字腔[3]678

谱例1-9.《白兔记·回猎》南正宫【锦缠乐】“他口口声声只怨刘大”“大” 的字腔[3]672

谱例1-10.《牡丹亭·游园》南仙吕宫【皂罗袍】“原来姹紫嫣红开遍”“遍” 的字腔[3]707

谱例1-11.《南西厢·佳期》南仙吕宫【十二红】“将门叩叫秀才”“叩” 的字腔[3]688

谱例1-12.《紫钗记·阳关》南仙吕宫【解三酲】“从今后怕愁来无着处”“处” 的字腔[3]702

经过分析,笔者发现,首先,这些谱例都来自于不同的剧目。它们分别是《浣纱记》《渔家乐》《牧羊记》《金雀记》《占花魁》《荆钗记》《红梨记》《琵琶记》《白兔记》《牡丹亭》《南西厢》《紫钗记》;

其次,都来自于不同的宫调套曲。它们分别是南羽调、南商调、南仙吕入双调、南吕宫、南仙吕宫、南仙吕入双调、南正宫、南仙吕入双调、南正宫、南仙吕宫、南仙吕宫、南仙吕宫。归结起来有:南吕宫、南仙吕入双调、南羽调、南正宫、南商调、南仙吕宫六种;

其三,都来自于不同的曲唱。它们分别是【胜如花】【山坡羊】【忒忒令】【太师引】【好姐姐】【江儿水】【普天乐】【步步娇】【锦缠乐】【皂罗袍】【十二红】【解三酲】;

其四,上述每个谱例中最后一个字的唱调都有一个共同的音调Re Do La,不同的只是其中的腔头,这个音调就是这些曲唱共有的主调。

其五,Re Do La这个音调具五声音阶羽调性质;其形态只是一个乐汇型的音调;该音调可以出现在曲唱的任一位置。从12支曲牌全曲原谱可以知道,该音调在谱例1-4、1-10中是首句末的音调;1-2、1-3、1-6、1-7、1-8、1-12是句末的音调; 1-11是句中音调,1-5是句首音调,1-1、1-9是唱段或全曲的终结音调。由此可见, Re Do La音调出现的位置不受限制。这种音调在同一曲牌中也不止出现一次,而是多次:

其六,谱例中 “会”“面”“便”“磬”“咐”“度”“帐”“覆” “大”“遍”“叩”“处”十二个字都是去声字。它们从另一个侧面证实Re Do La这个所谓南曲主调的原型,其实就是去声的专用音调。反过来看,昆曲凡为去声字配谱,原则上也可以用这个音调。

综上所述,昆曲南曲中的Re Do La这个音调,原本就是一个既不分曲牌,也不管套数、剧目和宫调,甚至在同一个唱句中,也会出现多次的,在昆曲南曲曲牌唱调中随处可见的羽调性的去声音调。以此对照剧种主调的条件,该音调完全符合。由此坐实:Re Mi Re Do La(简约为Re Do La)这个音调就是昆南的主调。它的原始由来即定位于五声音阶羽调性的昆南去声字腔。

(二)昆北主调:Do Si La、So Fa Mi由何而来?

原则上讲,昆北中的Do Si La、So Fa Mi两音调的原始由来与昆南一样,也来自于去声字腔,稍有不同的是其中一个主调:Do Si La之由来或由昆南主调衍生。

(1)原始由来:定位于羽调性的去声字腔

仅以昆北《风云会·访普》【端正好】为例。

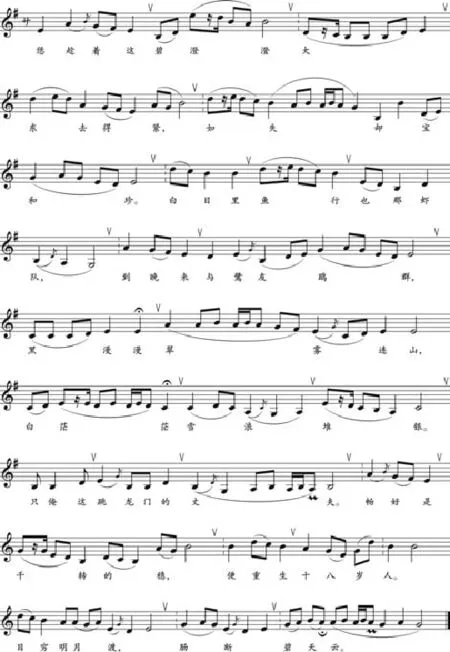

谱例2.《风云会·访普》【端正好】[3]752

尺字调(1=C)

北正宫

分析谱例可知:该唱调的终止音调是昆北的主调Re Mi Do Si La,凭此可以断言,这是一支五声性七声音阶羽调性的昆唱。

继而分析,Do Si La和So Fa Mi这两个音调都分别出现了4次。其中:4次以Do Si La出现的是:“帐”“晶”“帐”“降”四字的唱调。这四个字的调类分别是:阴去、阴平、阴去、阴去(亦作阳平)。可见,除了“晶宫”两字外,其余三字均为去声。

4次以So Fa Mi出现的是:“射的”“透入”“龙”和“沉深”字词的唱调。进而分析可以知道它们分别是阴去(亦作阳入)、阴去、阳去(亦作阳平),均为去声。从中或可窥知Do Si La和So Fa Mi这两个音调的原始由来都是去声字腔。几乎可以这样说,该曲唱如果脱离了这两个音调,这支昆唱就不存在。

类似【端正好】这样的现象,在昆北中俯拾皆是,【端正好】只不过是其中的一个个案。由此窥知昆北的这两个主调的原始由来,也是定位于五声音阶羽调性的去声字腔。

(2)或由昆南主调衍生

昆北主调原始由来除了来自于去声字腔之外,或许还由昆南主调Re Mi Do La衍生。其演变的方法其实很简单,只要在五声音阶昆南主调中加入一个偏音Si ,顷刻间,昆南主调Re Mi Do La就变成了Re Mi Do Si La。而分析Re Mi Do Si La可以知道,这是一个五声性的七声音阶音调,恰好与昆北主调无异。

只要在昆南的主调中加上一个Si ,由此使得昆南的主调演变为昆北的主调,这种事实确实存在于昆曲的实践中。以昆南中吕宫《红梨记·解妓》【泣颜回】唱调为例。

大家知道昆南唱调是五声音阶,唱调中偶尔出现个别的Fa或Si 那是正常的,但如果一支昆南曲唱中要出现二十来次诸如Do Si La、So Fa Mi等那样的七声音阶音调,那就不仅应该认定该支唱调就是昆北,而且还应该怀疑这是人为的故意。

谱例3.《红梨记·解妓》【泣颜回】[3]719

南中吕宫

分析谱例可知,昆南【泣颜回】在短短的十句(最后一句为重复)唱调中,标志昆北主调的音调Do Si La、So Fa Mi共出现了19次。其中,Do Si La出现9次:如“回首”“奔”“娇”“嫩”“下”“盈盈”“尘”等字调中都有Do Si La。而So Fa Mi则出现了10次。如“华”“么”“天”“波”“打”“交”“面”“交”“面”“面”等字唱调中就都有So Fa Mi。正是由于Do Si La及So Fa Mi这样的七声性音调出现,这支昆南唱调在实质上已经演变为昆北唱调了。

首先,应该肯定Do Si La、So Fa Mi两音调,原本就是昆北的主调,而昆南【泣颜回】唱调,也就是因这两个音调的频频出现才演为昆北曲唱的。

其次,从创作手法看,将昆南主调Re Do La演变为昆北主调,仅仅只要在该音调中间加上一个过渡音Si即可。

事实摆在面前,两者主调的一音之差,昆南变为昆北,《红梨记·解妓》【泣颜回】演变为昆北的根本原因或即于此,对此难道我们还不能怀疑昆北主调即由昆南主调衍生而来吗?应该说这支【泣颜回】堪为特例,但这种“特”主要就“特”在它能使昆曲南北曲的音阶互相转化的典型性上,而不是乐理上的不通。从这个角度看,这支原本是昆南曲唱的【泣颜回】演变为昆北曲唱也不能算是特例。

其实,回首来看,将Re Do La演变为Re Mi Do Si La这种手法,在中国传统音乐创作中司空见惯,不以为奇,也算不上是什么大技巧,但其效果却无与伦比。一音之差,昆南变昆北,这是什么技法?确切地说,这不仅仅是技法,而且是昆曲用以发展自己的一种独特的音乐思想、音乐思维。而如果是音乐思想、音乐思维,那当然不是一支曲唱的问题。这样,我们当然有理由进而肯定:昆北主调的另一个由来即昆南主调的衍生。

当然,上例昆南【泣颜回】演变为昆北的案例也不是孤证。如南北合套中的昆南《长生殿·惊变》南中吕宫【扑灯蛾】[3]794,也是由于在南曲主调中加入了一个Si 音后,也终致其演变为昆北曲唱。囿于篇幅,恕不展开。

在昆南主调的Re Do La中增加一个Si音,将它演变Re Mi Do Si La的做法,当然极为简单,此举不仅对魏良辅这样的音乐大家来说不是难题,即使对当时一般的曲家和昆曲艺人来说也是极为简单的事。然而,由此而使这个音调滥觞于昆北,并使它们一跃而为昆北的主调,其意义却无比深远。其对于昆北唱调体系的创建以及昆曲南、北曲音乐风格的融通、乃至唱调之变通等所建立的功业,让世人始料不及。

和昆南一样,昆北中的Re Mi Do Si La和So Fa Mi这两个音调完全符合作为剧种主调的条件,它的原始由来由来是昆北的去声字腔。总之,昆曲主调的原始由来即昆曲去声字腔。

三、去声字腔缘何能成为昆曲主调?

去声字调能成为主调主要原因或有三:一是去声自身比之其它三声具有更多的优势;二是对该音调的翻用;三是对该音调的泛用。至于缘何要选择羽调性的去声字腔作为主调?那纯属文人音乐的需要,是人为的抉择。

(一)去声字腔比之它类字腔具更多优势

这些优势突出体现在如下三方面:

首先,曲辞中的去声字比较多,因此,该音调出现的次数也就特别多,留给观众的印象也特别深;

其次,就整体而言,去声字出现的位置和其它曲字一样,几乎无处不在,不同的是,作为定位于羽调性去声字腔在句末和唱调终结处出现时,其对唱调的调式和音乐风格等的影响比较大;

其三,去声字腔最具活力。

平上去入四声阴阳的字腔音势,分别代表的是昆唱乐音的长、短、高、低。其中,平声、入声字腔所代表的单长音和顿音,虽然构成了昆唱乐音的长短对比,但这两类音调用多了乐曲就会显得单调。而将去声、上声字腔作比较,其间的关系诚沈璟的《南曲全谱》所言:“凡曲:去声当高唱,上声当低唱”,故上声类字腔多了,唱调就显得沉闷,故昆曲历来有 “慎用上声”[4]之说,其主要原委或即于此。显然,就整个昆唱而言,四声中最突出的就是“高唱”的去声字腔。但去声字腔的“高唱”,并不表现在整个字腔都高,而只集中表现在豁腔的一刹那之间,也就是这个一刹那的“高”,在文人音乐的昆唱中却显得十分抢眼,由此使得去声字腔不仅富有高健、凛冽,色彩靓丽,充满生机的气质,而且也使它成为四声中最具活力,最具可塑性、最富多变性的音调。诸如此类与众不同的去声字腔品性,都为它类字腔所不具备,这或许就是为什么去声字腔能成为昆曲主调的内在决定性因素。

(二)对去声字腔翻用

变换去声字腔的形态,但不改变其性质,即为对去声字腔的翻用。翻用是增加去声字腔在整个昆唱中的数量和占比的主要途径,也是促使去声字腔成为剧种主调的一个重要因素。昆曲翻用去声字腔的主要形式有两种:

一是变换去声字腔腔头,不改性质。如:

谱例4-1.《浣纱记·寄子》【胜如花】中“何日欢会”的阴去(亦作阳去)字“会”的唱调[3]684

谱例4-2.《琵琶记·书馆》【解三酲】中“叹双亲”阴去(亦作阴平)字“叹”的唱调[3]676

谱例4-3.《南西厢·佳期》【十二红】中“一双才貌”的阳去字“貌”的唱调[3]687

谱例4-4.《散曲·兀的不套》【雌雄画眉】中“惨照着咱”的阴去字“照”的唱调[3]746

谱例4-5.《琵琶记·描容》【三仙桥】中“真是丑”的阳去(亦作上声)字“是”的唱调[3]675

分析上述谱例,首先可以发现上述唱调中的曲辞都是去声字。其次,这些去声单字唱调中都有一个Re Do La音调,所不同的仅仅是Do Mi、Re Mi、Mi So、So La、La Re等的腔头。其中的后寄(如Mi、Mi、Sol、la、Re及Do So、Re So中的短暂So)音,传统昆曲称之为“豁腔”。“豁腔”是去声字的专用腔,作为羽调性的Re Mi Re Do La主调,只是其中的一种。特别应该注意的是即使去掉上述诸如“会”“叹”“貌”“照”“是”“未”“露”等单字唱调中的Do Mi、Re Mi等的腔头,对于Re Do La这个音调来说,其去声字腔的身份依然不变。显然,“翻用”并不改变字腔性质,只是去声字腔样式的多样化而已。

二是对同一去声字腔作翻调性的翻用。如昆北对羽调性去声字腔Re Mi Do Si La(简化为Do Si La)作翻调移位,由此得到的La Do So Fa Mi的去声字腔,即由翻调性翻用而来。由此使得去声字腔在昆北中的使用量几乎翻了一番。

(三)对去声字腔的泛用

这是昆曲去声字腔成为昆曲主调的主要原因。

1、何谓泛用?

将去声字腔泛用为剧种主调有个过程,不可能一蹴而就。因此,即使在剧种主调初步形成的同时,不仅还继续存在将去声字腔泛用为主调的情况,同时还存在着将初步形成的主调进一步泛用的问题。应该说,对主调进一步泛用的影响远比前者来得更广泛、更深刻。它不仅使主调的地位和影响得以巩固和扩大,同时也会促使昆唱的结构等也发生更全面、更深刻的变化。而要追索这两种形式的泛用,要搞清哪一个历史阶段是去声字腔演变为主调的阶段,哪一个时期是主调进一步泛用时期,那简直不可能的事。为了能从根本上说明问题,本文将去声字腔的泛用和主调的进一步泛用这两种泛用形式,一并称之谓去声字腔的泛用。这就是说,所谓的“去声字腔”中,其实也包含剧种主调之意义。因此,本文的所谓“泛用”,主要指将昆曲去声字腔不计字调类别地泛作多个字腔或过腔,赋予去声字腔以更多的公用性,成为整个剧种主调的做法。

那么,事实上昆曲去声字腔是否被泛用?昆曲泛用去声字腔的主要途径有哪些?泛用的主要技法是什么?我们应该如何看待和理解昆曲的泛用?等等,也就值得深入研究。

2、事实上的昆曲去声字腔有否被泛用?

在此以昆北《西游记·认子》【集贤宾】为例(见谱例5)。

首先应该明确,这支牌曲中的Do Si La、So Fa Mi音调,原本就是昆北曲唱的去声字腔。

分析发现:上例用Re Mi Do Si La配唱的曲辞有“趁着这”“去得”“到晚来”“堆”“畅好是”五处。除了“堆”字是单字唱调外,其余四处的Re Mi Do Si La,均已成为两个或三个曲辞的字腔了,这就是将去声字腔泛作多字腔的泛用。

至于昆北的另一个去声音调:So Fa Mi,由于其本身就是Do Si La的翻调和泛用,因此,其在整个昆北中泛用的程度、范围与Do Si La相比较有过之而无不及,在此恕不赘述。

事实说明,昆唱对去声字腔确有泛用。

谱例5.《西游记·认子》【集贤宾】[3]753

3、昆曲将去声字腔泛作字腔的途径是什么?

主要途径是将原本一个曲字的去声字腔泛为多个字腔和过腔。

(1)泛作多个字腔

不计曲字调类,将一个去声字腔泛作两个、或两个以上曲字字腔,即为一去声字腔的多字腔泛用。这种跨界性的泛用,有利于去声字腔应用范围的扩大,是昆曲促进去声字腔成为剧种主调的主要途径。

去声字腔是一个短小的乐汇型音调,缘何能泛作为多个字腔?

由去声字调值决定,去声字腔的基本音势至少要由低—高—低三个乐音构成。但作为表达音势的乐音数,却是不确定的,因此,虽然其乐音基数只有三个,但实际上却可以多于三个,可以是四个、甚至更多。如昆南羽调性去声字腔的基本音调是Re Mi Re Do La,昆北是Re Mi Do Si La,La Do So Fa Mi,如果为这些基本音调中的每个乐音配上一个曲字的话,那么,这个音调即可泛作五个字腔。 事实上,昆唱中确实也存在将去声字腔泛作两个字腔、或三个字腔、四个字腔等的情况。如:

1)泛作两个字腔者

谱例6.(昆南)《雷峰塔·断桥》【金络索】“烦你劝解”的“劝解”[3]744

谱例7.(昆北)《西游记·认子》【集贤宾】“碧澄澄大江去得紧”的“去得”[3]753

2)泛作三个字腔者,如:

谱例8.(昆南)《南西厢·佳期》【十二红】“将门开叫秀才”的“叫秀才”[3]688

谱例9.(昆北)《西游记·认子》【集贤宾】“趁着这碧澄澄大江”的“趁着这”[3]753

3)泛作四个字腔者,如:

谱例10.(昆南)《琵琶记·扫雪》【虞美人】“青山今古何时了”的“青山今古”[3]678

谱例11.(昆北)《长生殿·弹词》【九转货郎儿】“唱不尽兴亡梦幻”的“兴亡梦幻”[3]782

分析上述各例,首先可以发现,原本是一个去声的字腔:Re Do La,或Do Si La、So Fa Mi,如今都分别被泛作两个、三个,四个曲字的字腔了。原本去声字腔的性能,虽然已经消失,但整体看,这个音调的形态依然没变。

其次,每个谱例的首字(除“青”为阴平声外)均为去声字;其后的曲字:“解”是上声字;“得”是入作阴平声字;“秀才”分别是阴去声字、阳平声字;“着这”分别是入作阳平字、阴去声字;“山古今” 分别是阴平声字、上声字、阴平声字;“ 亡梦幻” 分别是阳平声字、阳去声字、阳平声字。可见,泛用可以使原本的去声字腔成为四声阴阳任一调类曲字的字腔。

再次,原本是一个羽调性去声字腔的昆曲主调,泛用后几乎变成了一个完整唱句了。如“古今青山”“兴亡梦幻”等四个字腔者,这种倾向就尤其明显。(插叙:这或是导致我们误以为昆唱的基本结构单位是“腔句”(乐句)的深层次原因)。

(2)泛作过腔

将去声字腔(如昆南的Re Do La,昆北的Do Si La、So Fa Mi)泛作任一调类单字唱调中的过腔,是去声字腔坐上剧种主调宝座的重要原因,也是去声字腔成为主调的实质性标志。

那么,昆曲将去声字腔泛作过腔的基本原理是什么呢?由于过腔不受依字行腔原则的制约,故将去声字腔泛作过腔也不受字调制约,只要艺术需要,即可将它作为任一调类单字唱调的过腔,其性质亦因此而演变为过腔,成为一种与字腔毫无关系的音乐材料,以谱例12为例。

谱例12.(昆南)《玉簪记·问病》【山坡羊】“我难摆开” 高横调阴平声“开”的唱调[3]697

分析可知,“开”是高横调阴平声字,调值是高平,字腔多以单长音表示,故“开”的字腔应该是首音Do,此后的Re Do La 三个乐音,即为“开”的过腔。追溯Re Do La的原型,即定位于羽调性的去声字腔。但原本的去声字腔性能在此已不复存在,其身份亦由字腔而演变为过腔。这时候的去声字腔,既可继续作为字腔,也可作为过腔,更可以视为剧种主调,它的性质已经发生实质性的变化。它可以无处不在,作为主调的作用和地位因此而得以进一步的巩固和扩大。

下边请看昆曲去声字腔是怎样泛为平上去入四类单字唱调过腔的:

1)怎样将去声字腔泛作平声类单字唱调过腔?

按阴平声和阳平声分述如下:

A、去声字腔是怎样被泛作阴平声单字唱调过腔的。

谱例13.(昆南)《西楼记·楼会》【楚江情】“见蜂儿闹纸窗”高横调阴平声字“窗”的唱调[3]727

基于高横调阴平声字腔音势是高平,故首单长音Mi即为“窗”的字腔。此后的So Re Do La音调原为去声字腔,如今已被泛作“窗”的过腔。

谱例14.(昆北)《东窗事犯·扫秦》【石榴花】“悔当初错听了”阴平声字“初”的唱调[3]751

与上同理 ,其中的首音So为 “初”的字腔,此后的La So Fa Mi原为去声字腔,如今已被泛作“初”的过腔。

B、昆曲怎样将去声字腔是泛作阳平声单字唱调过腔的?

谱例15.(昆南)《西楼记·玩笺》【集贤宾】“兀首无言”阳平字“无”的唱调[3]730

基于阳平声字腔音势是平后略高,故首La Do两音即为“无”的字腔,此后的Re Do La原为去声字腔,如今已被泛作 “无”的过腔。

谱例16.(昆北)《长生殿·絮阁》【出队子】“都只为相思萦绕” 阳平声字“萦”的唱调[3]778

与上同理,首So La两音是 “萦”的字腔,此后的Do Si La原为去声字腔,如今已被泛作 “窗”的过腔。

2)昆曲怎样将去声字腔泛作上声类单字唱调过腔?

谱例17.(昆南)《红梨记·访素》【普天乐】“雾锁阳台上”的上声字“上”的唱调[3]718

基于上声字腔音势是“高—低—高”,亦可简作“低—高”,故“上”的字腔,即首La Do Re三音。此后的Re Do La原为去声字腔,如今已被泛作 “上”的过腔。

谱例18.(昆北)《牡丹亭·硬考》【折桂令】“挡煞逢凶”上声(亦作阴去)字“挡”的唱调[3]764

与上同理,首Mi La两音是“挡”的字腔,此后的So Fa Mi原为去声字腔,如今已被泛作 “挡”的过腔。

3)昆曲怎样将去声字腔泛作去声类单字唱调过腔?

去声有阴、阳之分,下边按阴去声、阳去声分述:

A、怎样将去声字腔泛作阴去声单字唱调过腔的?如:

谱例19.(昆南)《牡丹亭·寻梦》【忒忒令】“甚金钱吊转”阴去声字“吊”的唱调[3]712

基于阴去字腔基本音势是“低—高—低”,故首个La Do La So Mi Re Do音调,即为“吊”的字腔。此后的Re Do La原为去声字腔,如今已被泛作 “吊”的过腔。

谱例20.(昆北)《占花魁·劝妆》【小桃红】“止图个百岁乐糟糠”阴去声字 “岁” 的唱调[3]772

与上同理,其中首个Mi So Re Do音调即为“岁”的字腔。此后的Re Do Si La原为去声字腔,现已被泛作“挡”的过腔。

B、昆曲怎样将去声字腔泛作阳去声类单字唱调过腔?如:

谱例21.(昆南)《琵琶记·书馆》【解三酲】“撇却糟糠妻下堂”阳去声字的唱调[3]676

基于阳去字腔基本音势也是“低—高—低”,故首个Do So Mi Re音调,即为“下”的字腔,此后的Mi Re Do La原为去声字腔,如今已被泛作 “下”的过腔。

谱例22.(昆北)《虎囊弹·山门》【油葫芦】“宜题入画高人爱” 阳去声“画”字唱调[3]763

与上同理,其中的首个Do Si La音调即为“画”的字腔,此后的Do Re Do Si La原为去声字腔,如今已被泛作“画”的过腔。

4)昆曲怎样将去声字腔泛作入声类单字唱调过腔?

昆北无入声,仅对南曲之泛用作如下探讨:

A、怎样将去声字腔泛作阴入声单字唱调过腔?如:

谱例23.(昆南)《琵琶记·辞朝》【啄木儿】“他那里望得眼穿儿不到”阴入声字“得” 的唱调[3]672

基于入声字腔均为短促之顿音,其后无线型音调,故其中的首音Do即为“得”的字腔,此后的Re Do La原为去声字腔,如今已被泛作 “得”的过腔。

谱例24.(昆南)《雷峰塔·断桥》【山坡羊】“顿然间啊呀鸳鸯折颈”阴入声字“折”的唱调[3]741

与上同理,其中的首音Re即为“折”的字腔,此后的Mi Re Do La原为去声字腔,如今已被泛作“折”的过腔。

B、怎样将去声字腔泛作阳入声单字唱调过腔?如:

谱例25.(昆南)《祝发记·渡江》【锦缠道】“法论转西域”中的阳入字“域”的唱调[3]700

与上同理,其中的首音Mi即“域”的字腔,其后过腔中之末音调Re Do La原为去声字腔,如今已被泛作“域”的过腔。

谱例26.(昆南)《白兔记·养子》【锁南枝】“星月朗”阳入声字“月”的唱调[3]670

与上同理,其中的首音Do即“月”的字腔,其后的Re Do La原为去声字腔,如今已被泛作“域”的过腔。

上述探讨告诉我们:上述所有的过腔均由去声字腔泛用而来;去声字腔可泛作任一调类单字唱调中的过腔;昆曲的去声字腔是一个放之四声而皆宜,字腔、过腔都可泛用的音调。

总之,去声字腔之成为剧种主调与昆曲将此音调作多形式的泛用,有着无法否认的关系。[5]

4、昆曲泛用去声字腔的主要技法是什么?

将去声字腔泛用为剧种主调,或对主调的进一步泛用,必须要有相应的技术手段。概括昆曲泛用的技法主要有:改变主调首音法、前置新字腔法、移宫换吕法、借音造势依字行腔法(下称“借音法”)等。

诚然,昆曲传统不用“创作”和“技法”之类的语言来阐述昆唱的创作,但“创作”和“技法”等对于昆唱的产生来说,却是个无法否认的客观存在。

囿于篇幅,下面仅以改变主调首音法、前置新字腔法、移宫换吕法为例。

(1)改变主调首音法

所谓改变主调首音法,即变换主调首音的技法。由此产生的单字唱调会出现两种状况,一是原去声字腔的性质和功能都发生改变。如:

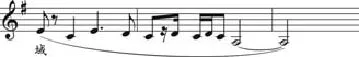

该唱调就是将原本是去声字腔Re Do La的首音:Re改为顿音后形成的。这时候,整个Re Do La的身份已经不是去声字腔,Re音之后的所有乐音(或音调)也都变为入声字“壁”的过腔。其结构则变成:字腔Re+过腔Do La So So Mi。反顾看,Re Do La依然存在。这就是本文所谓的改变主调首音的主调泛用法。

另一种,只改变去声字腔的形态、性质和功能都不变。如本文“对去声字腔翻用”一节中的各种谱例,即由此法而生。

(2)前置新字腔法

前置新字腔法 即在去声字腔之前加上一个新字腔的技法。如:

谱例28.《牡丹亭·游园》【皂罗袍】中”云霞翠轩”的阴平声字”轩”的单字唱调[3]707

该单字唱调的形成,即在去声字腔Re Do La的前边加一个适合用以描述阴平字的四分音符Do而构成的。这时的Re Do La虽然已经失去了去声字腔的身份而为过腔了,但其作为剧种主调的身份同样依然存在,这就是本文所谓的主调前加置新字腔的主调泛用法。

前置新字腔法与改变主调首音法的一般差别在于,前者不改变原来字腔形态,后者则要改变原字腔的形态。相同的是,同样都将原字腔变成了过腔,其性质功能由此发生变化,昆唱中绝大多数的主调性过腔即由此生。从昆曲剧种主调是怎样形成的角度讲,两者都是对去声字腔的泛用,都是昆曲用以创作昆唱的技法。

(3)移宫换吕法

“移宫换吕”是昆曲常用的一种昆唱创作技法。魏良辅在《南词引正》第一条中就云:“久久成熟,移宫换吕,自然贯穿。”运用移宫换吕法,这也是泛用昆南主调Re Do La的主要技法之一。

仅以《玉簪记·琴挑》【朝元歌】[3]694中再现4次的主调So Mi Re之由来为例①该牌曲有两个主调:一个是Re Do La。该音调在该曲牌唱调中再现10次之多。另一个是低音So Mi Re,在全曲中再现4次。。

谱例29-1.第一次:“哪管人离恨”阳去声字“恨”的唱调

谱例29-2.第二次:“有甚闲愁闷”阳去声字”闷”的唱调

谱例29-3.第三次: “柏子座中焚”阳平声字“焚”的唱调(末音Mi属过腔)

分析上述所有单字唱调可知,它们的字头各有不同,但其中都有一个相同的音调So Mi Re。其实,So Mi Re只是Re Do La 的下五度移位,可见,【朝元歌】主调So Mi Re即由剧种主调Re Do La 移宫换吕而来。从这个意义上说,【朝元歌】的主调其实就是昆南的主调Re Do La。

当然,昆曲将主调作移宫换吕泛用的手法,不仅限于《朝元歌》一例。如《西楼记·玩笺》【二郎神】主调La So Mi,在全曲出现9次之多,该音调也是对昆南主调Re Do La的“移宫换吕”②该牌曲有两个主调:一个是Re Do La。该音调在该曲牌唱调中再现15次。另一个是(低音)La So Mi,在全曲中再现9次。[3]731,在此囿于篇幅,谱例略。

说了那么多,主要想说明:当初的去声字调而今在单字唱调中已经成为一个放之四声而皆宜,字腔、过腔皆可用的音调。比较而言,去声字腔对整个昆曲唱调的影响当属最大,由此将它推上剧种主调的地位是理所当然。

四、追问昆曲主调几个问题

1、主调是“毫无改变之腔格”吗?

联系王季烈先生鉴别主腔的方法“……取同曲牌之曲多支,将宫谱中之腔格,逐字比较,其支支一律毫无改变之腔格,即是主腔也。”[7]显然,《朝元歌》《二郎神》等的主调和昆曲主调都不是“毫无改变”,这就难怪年轻学人无法理解,即便资深学者也一时难于断言,So Mi Re类音调即为昆曲主调。尽管有些学者也认为诸如《朝元歌》的So Mi Re等音调是这些曲牌的主调,但将此现象与剧种主调联系起来作进一步思考似乎还比较欠缺。

2、泛用是否有违字正腔圆?

或许有人会认为,泛用远离了“五音以四声为主”的原则,由此而来的字腔是否多为腔词不应,有违字正腔圆?是的,泛用确实会产生一些这种情况。对于这等“讹处” 从魏良辅的著述《南词引正》“十六”中可以知道。作为当事人的魏良辅当初其实是清楚的。《南词引正》是一部记录和总结魏良傅辈十年“昆改”经验的理论著作。其中的 “十六”即谓:“南曲要唱《二郎神》《香遍满》与《本序》《集贤宾》熟,北曲唱得《呆骨朵》《村里迓鼓》《胡十八》精,如打破两重关也,亦有讹处,从权。”[1]。所谓“打破两重关,亦有讹处,从权”,其中亦包含打破一个完全依字行腔型的字腔,只能配一个曲字的“重关”, 亦有讹处,两害相较从其轻,只能“从权”。可见泛用是他的故意,对于其中的利弊他是清楚的;另一方面,昆曲对于主调的泛用,也不是随意的滥用。曲家在将去声字腔或主调泛作它类字腔的过程中,其创作字腔的原则依然是依字行腔。其泛用的基本原理是尽可能地利用去声字腔或主调中的每一个乐音与前后乐音的音势,以使每一个单音字腔的音势符合该曲字的调值。其中,绝大多数由泛用而来的单音字腔出处,同样也都是可考、可查,这就是魏良辅所谓的“乐理要透彻”,由此构成的昆唱是个大千世界。由于这个问题离本题较远,在此恕不展开。

3、昆曲主调对昆曲有何影响?

或许有人会问:几个小小的乐汇型音调能作为昆曲主调吗?其对昆曲有全局性、主导性的影响吗?这些影响体现在哪里?对此是否过分夸大?

应该说,昆曲主调对整个昆曲唱调的影响既是具体的、微观的,但更是宏观的、全局性、主导性、根本性的影响。以笔者的体验而言,这种影响集中体现在唱调的旋律走向、音乐语汇、单字唱调的音乐材料和结构,唱调的音阶、调式、音乐体制、唱调风格等方面。囿于篇幅,下面仅以昆曲主调对昆北音阶的影响为例。

一般认为昆北是传统的清乐(七声)音阶,可谁又料到,随着Do Si La 和 So Fa Mi这两个三音列型音调成为昆北之主调后,昆北为了实现唱调的文人化,进而将这两个主调大量泛用,由此导致原本昆北清乐音阶中变宫和清角两个独立的偏音,几乎被这两个三音列型主调全面替代,北曲的清乐音阶形式由此发生如下衍变:

图示1.

分析上述两种音阶排列可以知道,清乐音阶中原本独立的变宫(Si)、清角(Fa)两音,现在已经被三音列型的主调Do Si La和So Fa Mi分别替代。

如本文谱例2【端正好】和谱例16【集贤宾】中原本应该独立出现的(计达19次)Si或Fa两音,如今都被三音列型的Do Si La或So Fa Mi主调替代了。

当然,这种现象不是个别的。如前所述,Do Si La、So Fa Mi两音调在昆北中的占比竟达百分之八十以上,这就是说以三音列型两主调替代清乐音阶中的两偏音,在北曲中是个普遍现象。

值得一提的是,“两主调替代两偏音”是昆曲为了实现昆北音乐“气无烟火”的文人化之必需,其结果是:原本独立的清角、变宫两偏音的活动范围、不稳定性、音乐功能、音乐属性、音乐活力以及旋律进行方向、音乐语汇等均受到了极大的削弱、制约,昆北曲唱因此而变得更加“气无烟火”。若要昆北像秦腔、京剧等剧种那样,运用两个偏音来表达更为粗犷、悲凄,激愤等的“粗”“劲”“爆”“火”“烈”“狂”等的情绪已属不能。一个“名北而曲不北”的、不温不火的,喜而不敢狂喜、怒而不敢大怒,悲却不敢大悲的,一个 “气无烟火”的文人音乐即由此生。从这个角度看,甚至可以说:昆北如果没有这两个主调,也就无法称之为昆北。这是文人音乐风格之形成和传播在音乐制式上的根本保障,也是昆北音乐与其它所有音乐形式的根本区别所在。

诚然,以乐句为单位的“主旋律”“主题音调”等,留给观听众的印象或许要比昆曲主调更为明显,更直接,甚或更为集中和深刻,但这并不表示昆曲主调对整个昆曲唱调没有全局性的主导意义。从某种角度讲,昆曲主调对剧种音乐的全局性、主导性的影响,好比是纷纷扬扬的春雨,润物细无声,影响全面、持久而深远。而主题音乐等在剧目中的出现,犹电闪雷鸣,横空贯穿,一闪而过,两者的的区别仅在于表达方式之不同。至此,笔者才猛然发现:原来流传了四百多年之久的昆北音阶并不是我们想象中的那个清乐音阶。仅此一例,即可窥知,昆曲主调对于昆曲音乐影响的程度之深、之广及其在昆曲中的地位作用和意义是何等的重要。

昆曲主调问题的突破,标志着我们已经初步揭开昆唱由来的面纱,找到了一条从昆曲音乐的本体和本质上去重新认识昆曲的途径。对于加深昆曲的认识,重新认识魏良辅辈的这场昆曲改革,以及为什么说“良辅者流,固时调功魁,亦叛古之戎首”[8]等或有启发。

谨以此习作恳请各位方家和读者不吝赐教!

[1]武俊达.昆曲唱腔研究[M].北京:人民音乐出版社,1983:126.

[2]洛地.词乐曲唱[M].北京:人民音乐出版社,2001:208,210.

[3]吴新雷,俞为民,顾聆森.中国昆剧大辞典[M].南京:南京大学出版社,2002.

[4]李渔.闲情偶寄·词曲部[M].西安:陕西旅游出版社, 2003.

[5].昆曲中普遍存在的不同曲牌却有相似或相同音调的现象意味着什么[J].戏曲艺术,2013(3).

[6]王季烈.螾庐曲谈(下册·卷三)[M].上海:商务印书馆(石印本),1928:19.

[7]俞为民,孙蓉蓉.历代曲话汇编(明代编 (第二集)) [M].合肥:黄山书社,2009:529.

[8]沈宠绥.度曲须知·弦律存亡[M]//俞为民,孙蓉蓉.历代曲话汇编(明代编 (第二集)) [M].合肥:黄山书社,2009:660.

(责任编辑:李小戈)

J607;J614.93

A

1008-9667(2017)02-0111-14

2016-01-27

周来达(1943— ),浙江宁波象山人,临沂大学中国文艺评论基地特聘教授,研究方向:中国传统音乐。

——以勃拉姆斯《c小调第一交响曲》为例