风电场对植被变化影响分析*

——以重庆武隆风电场为例

文|李朋磊,李国庆,郑平

风电场对植被变化影响分析*

——以重庆武隆风电场为例

文|李朋磊,李国庆,郑平

随着环境问题的加剧和资源的日益短缺,风能作为一项清洁能源,越来越受到各行业的重视,近年来我国的能源政策也逐步向风能方向倾斜。目前国内外很多学者在研究风能带来积极环境效应的同时,也开始思考风电开发过程中对环境的负面作用,以衡量风电开发的利弊。当前的研究多关注于风电场建设本身对风电场区域内动植物的扰动,以及对周边环境地表温度、气候等的可能影响。研究表明,风电场区域内近地表的空气湿度以及表面感热通量均会减小,对云和降水等其他气象要素也能起到间接改变作用。同时,风电场的建设运行导致下风向的风速明显减小,造成下风向处气温发生较为显著地的上升或下降,上述要素均会影响植被的生长状态。目前利用遥感手段监测风电场对植被影响的研究并不多见。本文以重庆武隆风电场为例,以遥感技术为手段,从区域尺度探讨风电场对植被影响的范围及强度,探讨风电场对植被变化的影响,以期为风电场的建设、植被保护与恢复、生态环境改善等方面提供参考。

图1 研究区位置图

研究区位置与概况

研究区位于重庆武隆县四眼坪,区域内规划建成了重庆市首个风电场,并于2009年正式供电。该区地处渝东南乌江下游,东连彭水,西邻涪陵、南川,北接丰都,南界道真。该地区以中亚热带植物为主,植被类型有常绿阔叶林、常绿针叶林、常绿针阔混叶林、竹林、常绿阔叶与落叶阔叶混交林、灌木林、疏林草地及灌丛草地。树种构成以速生优质树种马尾松、杉木、铁尖杉、白花泡桐、香椿为主;同时生长有属国家一级保护树种的银杉、珙桐、水杉,二、三级保护树种的鹅掌楸、胡桃、银雀树等;还有经济树种油桐、茶、漆、猕猴桃等。研究区位置如图1所示,作者利用佳明手持GPS-62SC实地调查风电场分布的外边界,根据该区域的外切矩形,获得风电场分布的矩形区(以下简称“电场区”)。同时选取该矩形的30km缓冲区(以下简称“缓冲区”)作为研究区,理由如下:

(1)从目前的已有研究看,风电场主要以影响风速的形式对地表过程进行扰动,风电场影响风速衰减的距离为30-60km。

(2)本文若选择30km以上区域距离风电场分布区域较远,土地利用类型将发生重大变化。

数据来源及预处理

气象数据来源于中国气象数据网;2000年-2015年MOD13Q1-NDVI数据及2001年、2005年、2010年、2013年MOD12Q1——土地类型数据均来源于美国国家航空航天局。

研究方法

一、植被范围的确定

为避免下垫面差异对研究结果产生明显的影响,本研究的重点集中在土地利用类型中的林地、草地及灌丛植被。本文利用2001年、2005年、2010年、2013年的土地利用图,计算出上述3个时间段植被覆盖的公共区域,将公共区域作为本研究的植被范围。

二、NDVI数据的重构

本文所使用的NDVI数据虽然采用了最大值合成方法(Maximum Value Composite, MVC)对数据进行了去噪和除云处理,但是MVC方法仍然无法保证每旬图像的所有像元在该旬内都是无云、无噪声的,因此需要对上述NDVI数据进行进一步处理。时间序列谐波分析法(Harmonic Analysis of Time Series,HANTS)结合了平滑和滤波两种方法,本文通过HANTS滤波最终实现图像的重构,进一步去除云量和噪声的影响。另外,NDVI当年生长季和值相对于当年最大值来说更能代表植被当年生长状态,所以本文将HANTS滤波后,各年生长季4-11月的NDVI求和,代表当年的植被生长状况。

三、植被变化趋势分析

为监测植被各年的变化状况,本文通过线性趋势斜率(LTA)方法,分别计算各像元2000年-2008年,2009年-2015年的各指标的总体变化情况,如式(1)所示。

式中,x是时间,y是变化指标(本文是各年生长季4-11月NDVI和值,以下用NDVI_SUM表示),a是趋势斜率,b是截距。a通过最小二乘法计算得到[式(2)],来表示各指标的变化趋势。

式中,N表示参与计算的年份数量,2000年-2008年N=9,2009年-2015年N=7,xi中的i=1时,则是研究时间段的第一年(本文分别指2000年、2009年),以此类推。yi是每个像元的当年生长季4-11月NDVI和值(NDVI_SUM)。当a<0时表示该像元所代表的植被生长状态处于下降的状态,反之,则表示该像元所代表的植被生长状态处于上升的状态。

目前尚无对NDVI_SUM变化进行分级的统一标准,因此参考草地退化的国家标准(中华人民共和国农业部,2003),对NDVI_SUM变化等级进行划分,并对旁风区、风电场区、上风区、下风区的各等级所占植被面积的百分比进行统计。

四、风向对植被的影响

统计涪陵气象站2000-2015年的日、月风向数据,分别得到如图2a、图2b所示的风向频率玫瑰图,两者存在较大差异。为避免气象数据统计方式对本文分析结果的影响,采用两幅风向频率玫瑰图的公共区域,即N和NE所夹方向为上风区、SW和S所夹方向为下风区。同时为防止两幅风向玫瑰图非重叠方向ESE和SSE、NNW和WNW所夹风向对结果的影响,以下的分析均剔除上述两个方向。风向为以风电场中心为圆心,分别做半径为5km,10km,15km,20km,25km,30km的扇形。因0-5km半径的扇形在电场矩形区域内,以0-5km作为电场区对植被进行统一分析,最终分析上/下风向对植被影响的强度范围。

图2 风向频率玫瑰图

结果与分析

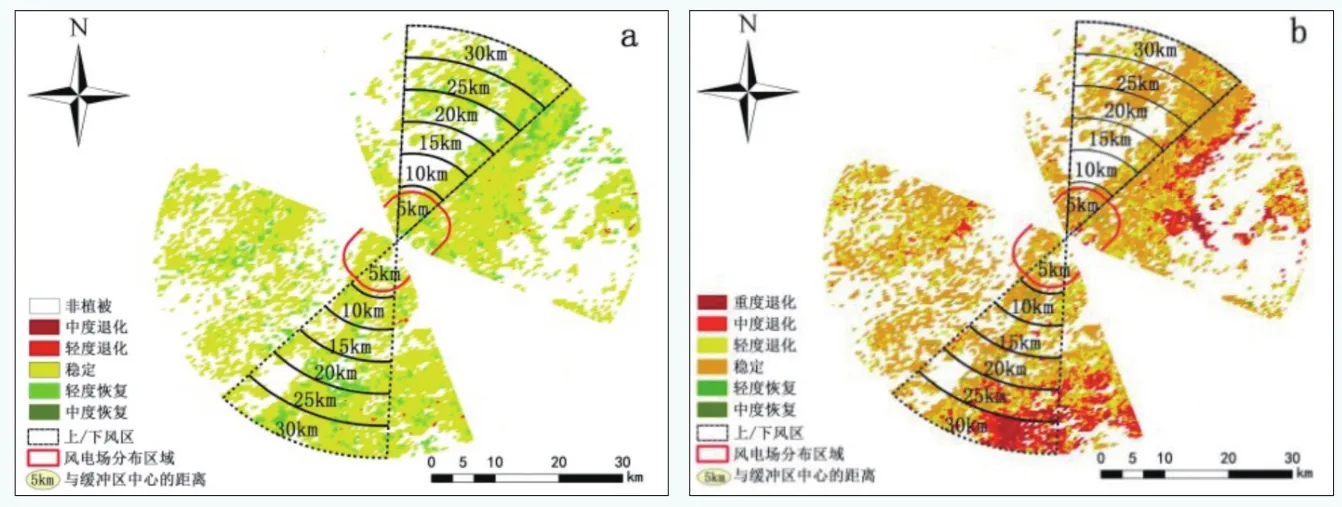

利用上述方法分别得到2000年-2008年、2009年-2015年研究区及上下风向处植被生长变化的空间分布图,图3a、图3b所示。从图3可以看出,2000年-2008年,研究区植被以稳定为主,2009年-2015年研究区植被以退化为主。

图3 2000年-2008年(a)/2009年-2015年(b)植被变化趋势

表1 NDVI_SUM变化等级的划分

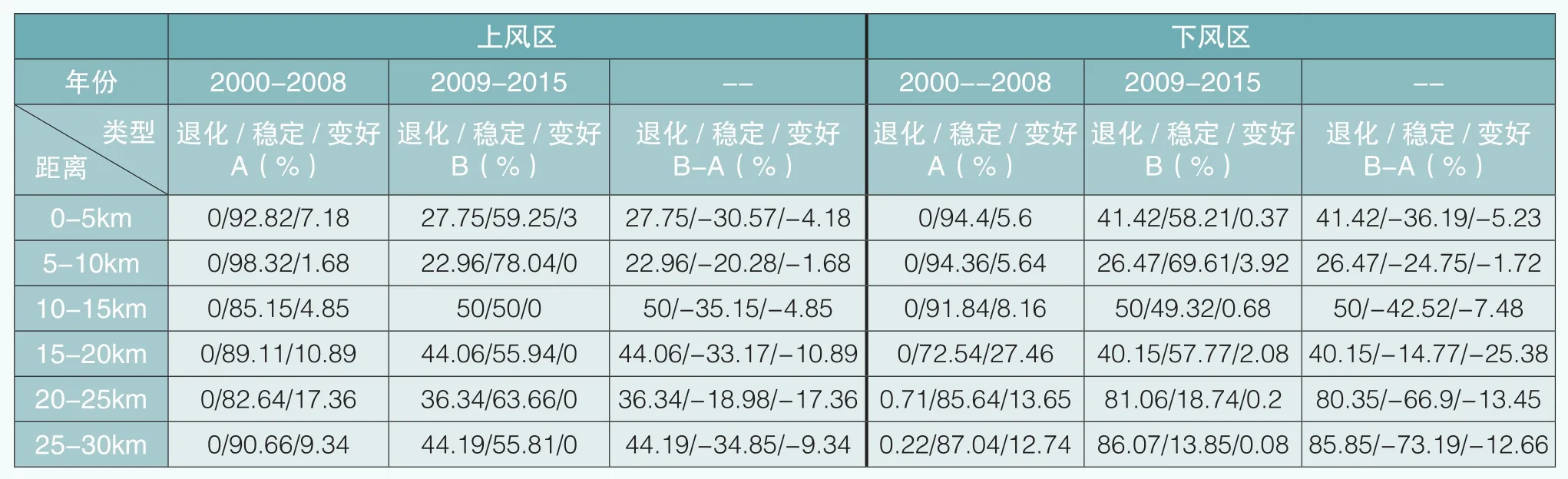

表2 上/下风区不同距离下植被生长情况

为进一步定量分析图3中各区域内植被变化情况,计算并归纳得到表1。由表1可以看出,从退化比例上看,2000年-2008年,风电场区和上风区内植被退化比例最小,退化比例为0%,旁风区内退化区域所占比例最大,为0.31%,该区域内87%以上的区域都是稳定的,其余的大部分区域属轻度恢复。而2009年-2015年间,植被整体呈退化趋势,各区域内植被退化比例显著上升,其中下风区退化比例最高为57.70%,旁风区退化比例为51.36%,电场区以及上风区退化比例分别为27.88%,30.34%,明显小于旁风区和下风区的退化比例,可见2009年-2015年植被退化比例显著增多。一般认为旁风缓冲区受风电场的影响较小,从表1中各区域植被的退化比例可以看出,下风区植被退化比例大于旁风区植被退化比例,电场区及上风区植被退化比例均小于旁风区植被退化比例。可见风电场运行减缓了电场区及上风区植被的退化,加速了下风区植被的退化。

从稳定比例上看,2000年-2008年各区域稳定面积所占比例均在85%以上,2009年-2015年植被呈整体退化现象,大量稳定区域过渡为退化区域。

从恢复比例上看,相对于2000年-2008年,2009年-2015年电场区及上风区内植被恢复比例分别减少了6.71%和10.01%,旁风区内植被恢复比例减少10.60%,下风区区域内植被恢复比例减少11.75%,可见风电场的运行有助于电场区和上风区内植被的恢复,但总体上不利于下风区内植被的恢复。

为了进一步分析上/下风区,距离风电场中心不同范围内植被的变化情况,采取两幅风向频率玫瑰图的公共区域,即NNE和ENE所夹方向为上风区、SW和S所夹方向为下风区,同时剔除两幅风向玫瑰图非重叠方向ESE和SSE、NNW和WNW所夹风向,风向为以风电场中心为圆心,分别做半径为5km,10km,15km,20km,25km,30km的扇形,得到不同距离内植被面积变化的均值(表2所示)。从表2可以看出,在风电场建设前 (2000年-2008年),上风区和下风区植被基本上无退化区域,研究区范围内植被生长状况稳定,小部分区域存在变好的趋势;风电场建设后(2009年-2015年),下风区植被出现退化现象,在0-20km范围,上/下风区退化趋势大体一致,尤其在15-20km缓冲区内,上风区的退化比例高于下风区,但是在20-30km范围,下风区退化比例却明显高于上风区,表明在20-30km缓冲区内,风电场的运行会加快下风区域内植被的退化。

图4 上/下风区不同距离下NDVI_SUM变化情况

为进一步分析各区域内NDVI_SUM的具体变化值,并减少地表条件异质性、NDVI_SUM自然时空变化趋势对研究结果的影响,本文参照的方法如下:认为风电场建设之前的2000年-2008年各像元NDVI_SUM空间变化趋势(A)为自然时空变化趋势;2009年-2015年的NDVI_SUM空间变化趋势(B)为自然及风电场共同影响下的变化趋势,两者相减便得到风电场影响下的NDVI_SUM时空变化趋势(B-A)(图4a)。为更直观地分析图4a各距离范围内植被的变化趋势,求取电厂区域与距风电场不同距离缓冲区内旁风区,上风区,下风区的NDVI_SUM变化率的平均值(图4b)。

从图4b可以看出,不同距离缓冲区内,上风区的NDVI_SUM变化趋势减少值均小于相同缓冲区范围内旁风区的减少值,进一步验证了风电场的运行有助于上风区植被的恢复。但对下风区植被的影响却比较复杂,从图4b可以看出,相对于旁风区,下风区植被在0-20km是退化减缓的,在20-30km缓冲区内是退化加快的,可见风电场对下风区植被的影响因距离的不同存在明显差异。

结论

从上述的分析可知,武隆风电场运行对矩形电场区及30km缓冲区内植被的生长产生了明显的影响,主要变现在:

(1)从整体上看,风电场运行对电场区、上下风区植被的影响机制是不同的,风电场运行减缓了电场区及上风区植被的退化,加速了下风区植被的退化;

(2)风电场对下风区植被的影响存在距离差异,0-20km范围内,风电场的运行会减缓区域内植被的退化,在20-30km范围内,风电场的运行会加快区域内植被的退化。

(作者单位:鲁东大学资源与环境工程学院)

山东省高等学校科技计划项目(J16LH51);国家自然科学基金青年基金(41601598)。