2007—2014年南京市第二医院疟疾患者临床分析

郁金红

(东南大学附属第二医院/南京市第二医院,江苏 南京 210003)

2007—2014年南京市第二医院疟疾患者临床分析

郁金红

(东南大学附属第二医院/南京市第二医院,江苏 南京 210003)

目的:提高对疟疾的认识,了解疟疾流行病学特征,以期为疟疾的诊断和治疗提供帮助。方法:回顾性分析2007—2014年南京市第二医院收治的160例疟疾患者的临床资料。结果:160例患者主要来自非洲、东南亚地区和国内一些疟疾流行区,男女比例约为6∶1。其中输入性病例以恶性疟感染为主,内源性病例以间日疟感染为主;临床表现复杂且不典型,主要表现为发热、出汗,亦可伴其他各个系统症状;实验室检查显示血小板减少表现突出,其次为红细胞和血红蛋白。结论:疟疾患者临床表现复杂多变,血细胞检查常有变化,对发热患者应详问病史并结合实验室检查及早诊断并治疗。

疟原虫; 感染; 临床分析

疟疾是按蚊叮咬后感染疟原虫引起的一种虫媒传染病。尽管人们对疟疾进行了许多年的科学防治,但其仍然是热带、亚热带国家和地区影响经济发展、危害公众健康的主要因素之一[1]。中国计划2020年将在全国范围内消除疟疾[2]。为提高医务工作者对疟疾的认识,我们对8年来南京市第二医院疟疾患者的流行病学特征进行了研究,以期为疟疾的诊断和治疗提供帮助,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2007年1月至2014年12月南京市第二医院收治的160例疟疾患者为研究对象,其中124例经实验室诊断,36例经临床诊断。诊断标准符合中华人民共和国卫生部发布的《疟疾防治手册》(第3版),输入性疟疾患者是指在疟疾传播季节到其他疟疾流行区感染疟疾后在本地发病的本市居民或外来人员[3]。

1.2 方法

收集所有病例的基本资料(性别、年龄)、临床表现、流行病学史、实验室数据,建立Excel 2007数据库,进行排序、筛选、分类等统计分析;血细胞计数采用Coulter LH750全自动血细胞分析仪,使用原装配套试剂及校准品、质控品。

2 结 果

2.1 基本资料分析

160例疟疾患者中男137例,女23例,男女比约为6∶1。年龄1~77岁,平均(36.0±14.0)岁;其中1~19岁9例(占5.6%),20~50岁126例(占78.8%),51~77岁25例(占15.6%)。

2.2 感染来源及分类

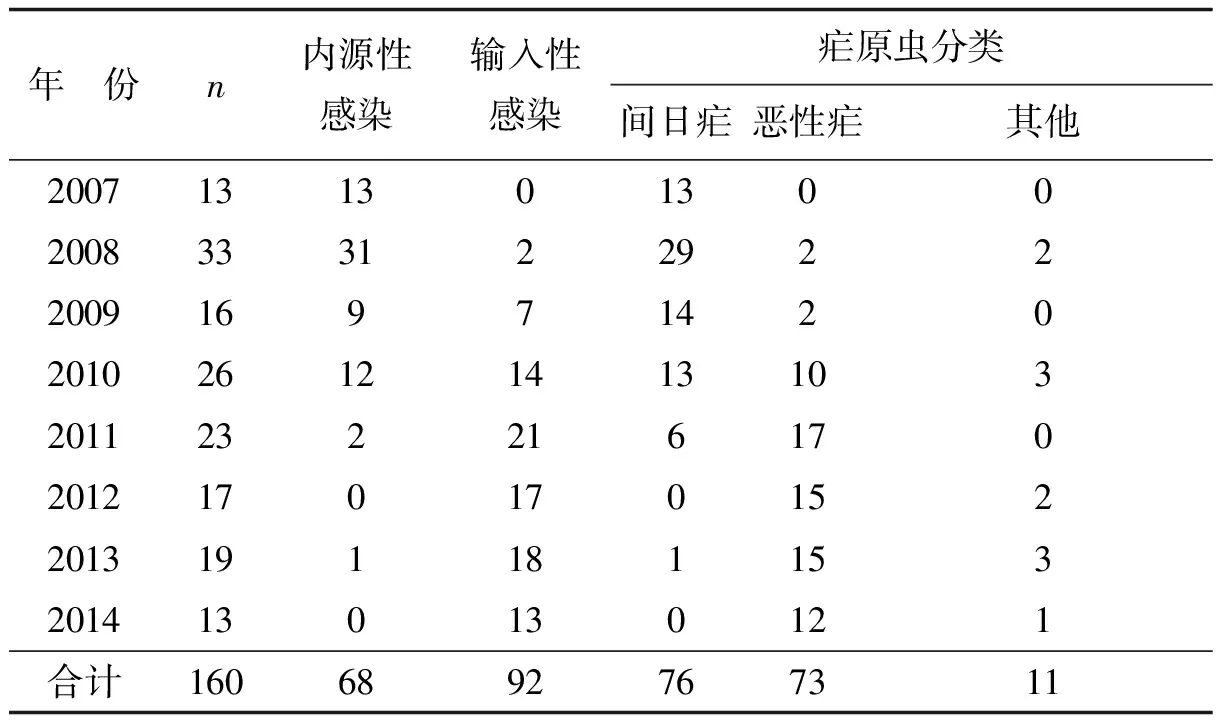

输入性疟疾92例,内源性疟疾68例。按感染虫种分为间日疟、恶性疟及其他。见表1。

表1 2007—2014年疟疾感染来源及疟原虫分类 例

表1显示,输入性疟疾病例从2010年起一直居高不下,到2014年共计83例,占输入性感染病例的90.0%(83/92);内源性感染病例68例,近3年仅1例,占内源性感染病例的1.5%(1/68)。输入性病例中恶性疟71例,占恶性疟病例的97.3%(71/73);内源性感染病例间日疟62例,占间日疟感染病例的81.6%(62/76)。

2.3 临床表现

160例患者的临床症状主要为发热、出汗,平均病程7.55 d。其中出汗146例(占91.3%),发热伴畏寒、寒颤75例(占46.9%),头痛、头晕46例(占28.8%),肌肉痛53例(占33.1%),咳嗽、咳痰、咽痛52例(占32.5%),恶心、呕吐、腹泻48例(占30%),其他伴随症状35例(占21.9%)。

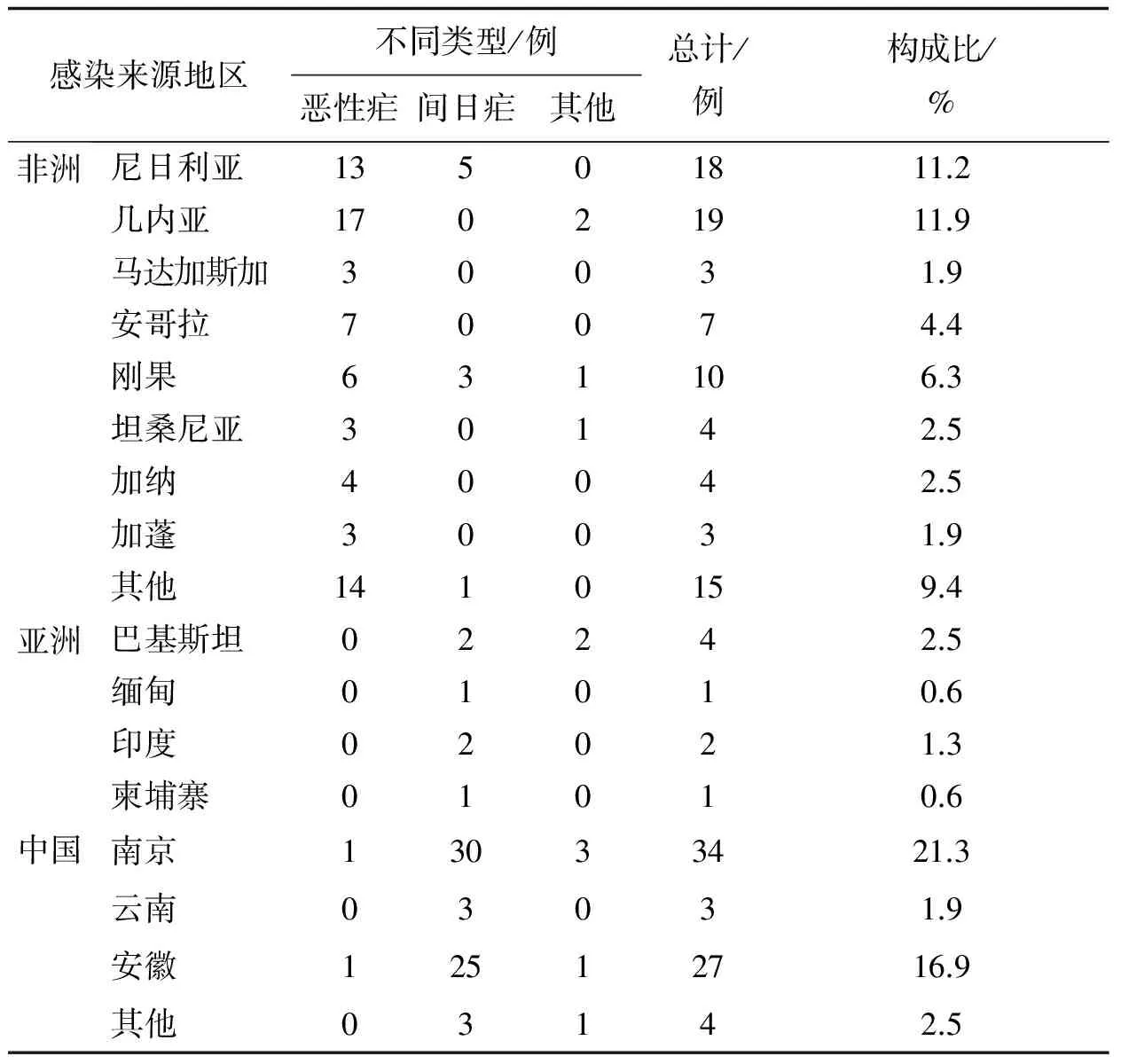

2.4 地区分布

恶性疟的主要感染地区为非洲(71例),主要来自尼日利亚、几内亚及刚果等;而间日疟的主要感染地区来自中国本土(61例),以安徽和南京为主。见表2。

表2 160例疟疾患者的感染来源分布

感染来源地区不同类型/例恶性疟间日疟其他总计/例构成比/%非洲尼日利亚13501811.2几内亚17021911.9马达加斯加30031.9安哥拉70074.4刚果631106.3坦桑尼亚30142.5加纳40042.5加蓬30031.9其他1410159.4亚洲巴基斯坦02242.5缅甸01010.6印度02021.3柬埔寨01010.6中国南京13033421.3云南03031.9安徽12512716.9其他03142.5

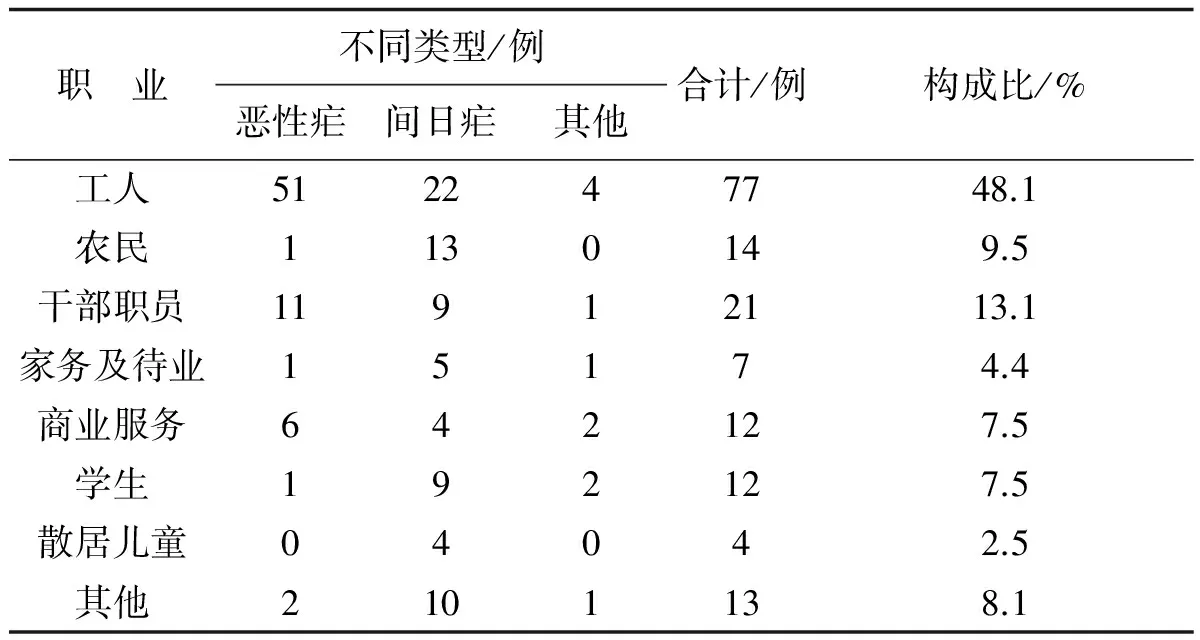

2.5 职业分布

160例疟疾患者主要为工人,其次为农民及干部职员。见表3。

2.6 血细胞计数变化

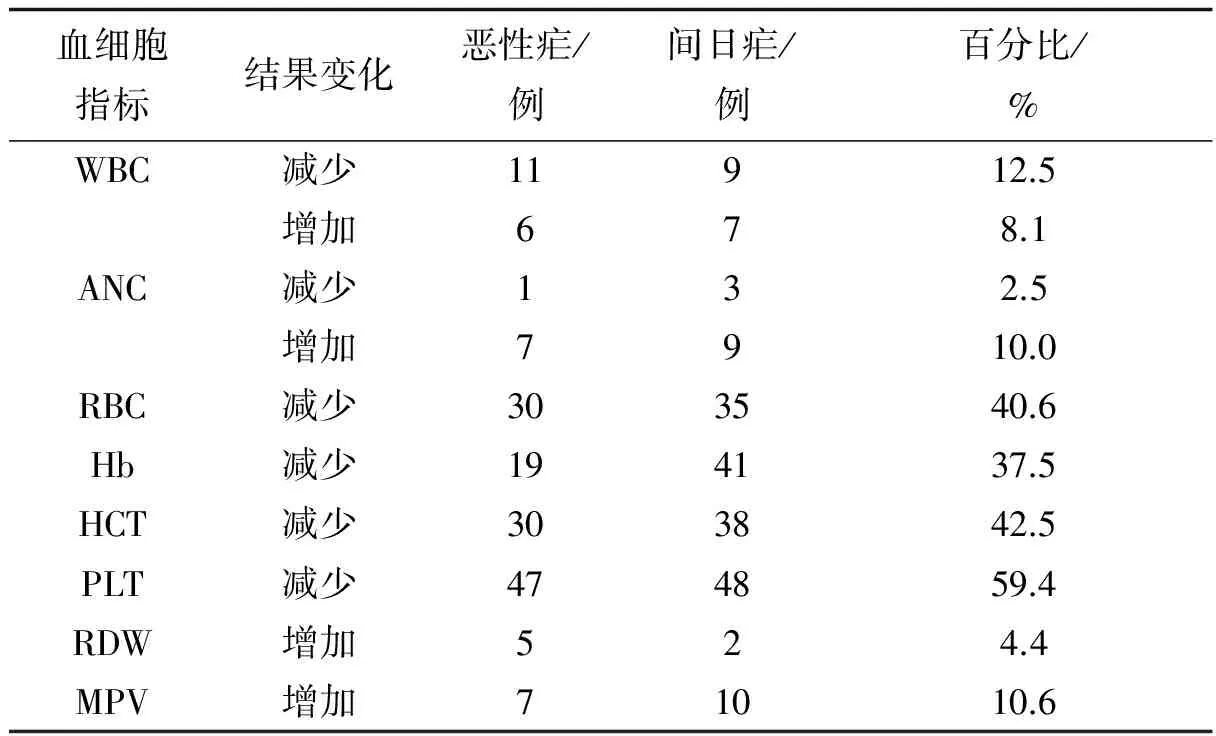

所有血细胞计数均为就诊本院时初次测定值,资料显示160例疟疾患者的白细胞计数(white blood cell count,WBC)及中性粒细胞绝对值(absolute neutrophil count,ANC)升高不明显,红细胞计数(red blood cell count,RBC)、血红蛋白浓度(hemoglobin,Hb)、血细胞比容(hematocrit,HCT)及血小板(platelet,PLT)减少分别占40.6%、37.5%、42.5%、59.4%,红细胞体积分布宽度(red cell distribution width)及平均血小板体积(mean platelet volume,MPV)变化不明显。见表4。

表3 160例疟疾患者的职业分布

职 业不同类型/例恶性疟间日疟其他合计/例构成比/%工人512247748.1农民1130149.5干部职员11912113.1家务及待业15174.4商业服务642127.5学生192127.5散居儿童04042.5其他2101138.1

表4 160例疟疾患者的血细胞计数情况

血细胞指标结果变化恶性疟/例间日疟/例百分比/%WBC减少11912.5增加678.1ANC减少132.5增加7910.0RBC减少303540.6Hb减少194137.5HCT减少303842.5PLT减少474859.4RDW增加524.4MPV增加71010.6

3 讨 论

疟疾为疟原虫寄生于人体所引起的传染病,早期症状类似感冒,一般持续2~3 d,随后转为典型的周期性发作,即发冷、发热、出汗、脾肿大与贫血。本组研究资料显示,2007—2014年共收治疟疾160例,患者的临床表现虽不很典型,但均有发热,90.5%的患者表现为发热伴出汗,部分伴畏寒、寒战,出现不同程度的消化系统、呼吸系统及神经系统症状,极易被误诊为感冒。160例患者24 h内就诊并行抗疟治疗仅9例(占5.6%),发病2~3 d就诊行抗疟治疗35例(占21.9%),发病3~7 d就诊行抗疟治疗55例(占34.4%),61例(占38.1%)病程超过1周,极少数因症状不典型,错过最佳治疗时机,发展成重型疟。

本组资料显示,8年中疟疾流行病学特征有所变化,2007—2009年疟疾62例,其中间日疟56例,主要表现为内源性感染,主要分布在西南地区,以安徽为甚,从2010年开始,间日疟病例数骤减,这可能与之前我国开展全方位疟疾防控工作、全国疟疾疫情大幅度下降、其他省份输入到南京市的病例数量减少有关;2010—2014年疟疾病98例,其中恶性疟69例,主要表现为外源性感染,主要来自非洲,且多为在尼日利亚和几内亚的务工人员。非洲由于其地理位置、气候及生活条件的限制,一直都是疟疾的高发地,并且以恶性疟为主。随着经济全球化,国际交流不断增加,许多中国人,多为青壮年出国务工及交流,由于当地条件的限制以及自身对疟疾的认识和保护不足,感染疟疾的风险及机会多,导致当地发病,致使国内输入性恶性疟疾不断出现[4]。本组资料也正好印证了这一现象,这也正是2010—2014年恶性疟高发的的根本原因,这应该引起相关部门的高度重视,应及时调整疟疾防治策略。

目前诊断疟疾主要根据流行病学、临床症状、体征及实验室的病原检验来确定。诊断疟疾的金标准是在血片或骨髓片中查到疟原虫。但在实际工作中,由于患者就诊时临床症状不典型,医务人员在接诊发热患者时缺乏诊治经验、没有结合流行病学史考虑疟原虫感染而忽略涂片找疟原虫这一重要步骤,或者有的患者就诊时就已经试验性抗疟治疗致血涂片中无典型的疟原虫,实验室工作人员经验不足未发现这一现象,耽误最佳治疗时机,给疟疾的再燃和传播创造了条件,这时患者的血细胞计数及其变化能在一定程度上能弥补这一不足。本组病例资料显示,40.6%的疟疾患者RBC计数减少,37.5%的Hb含量减少,59.4%的PLT计数减少。PLT减少是疟原虫感染后变化最显著的指标,有些患者到本院就诊时PLT甚至降低到20×109L-1以下,出现低血小板血症,其次出现RBC、HCT及Hb计数的减少,但WBC、ANC、RDW、MPV的变化却不明显,与有资料报道的在疟疾发病的初期,大多数患者的红细胞和血红蛋白正常,随着病程的进展,逐步表现出贫血、单核细胞增多、血小板减低的结论[5- 7]相一致。疟疾患者贫血程度较轻可能的原因是由于现在生活水平提高了,医疗条件较好,加上绝大部分患者就诊比较及时,红细胞破坏也不会太严重。疟疾引起血小板减少的原因可能与血小板在脾内滞留和免疫因素引起血小板破环过多有关[7]。疟原虫(间日疟)感染可使患者红细胞体积分布宽度(RDW)增高[8],这在本研究中未得到验证,可能与人的种类有关。

疟疾是全球关注的三大疾病之一,一旦误诊误治发展成重型疟,不但增加患者的负担还会导致第二代病例发生[9- 10]。医务人员在接诊发热患者特别是有疫源地接触史的患者应仔细询问病情,关注其流行病学史,同时结合实验室检查,特别是莫名血小板减低的患者,即使血检阴性也要高度警惕疟疾的可能,必要时多次血检,这对防范输入性疟疾的传播显得尤为重要[11]。同时实验室工作人员了解病情后应仔细、认真观察血涂片中有无疟原虫,尤其要重视临床“三热病人”(初诊疟疾、疑似疟疾、原因不明发热)血检,对发现的疟原虫应注意鉴别种类及各期形态,做出正确的判断,以免耽误病情、延误最佳治疗时间[12- 13]。疟疾患者临床表现复杂多变,血细胞检查常有变化,对发热患者应详问病史并结合实验室检查及早诊断并治疗。

[1] KEROUEDAN D.The global Fund to fight HIV/AIDS,TB and malaria policy issues[J].Med Trop (Mars),2010,70(1):19- 27.

[2] 雷正龙,王立英.全国重点寄生虫病防治形势与主要任务[J].中国寄生虫学与寄生虫病杂志,2012,30(1):1- 5.

[3] 中华人民共和国卫生部.GB26345- 2010 疟疾控制和消除标准[S].北京:中国标准出版社,2010.

[4] 都泓莲,邓存良,黄永茂,等.泸州市18例输入性疟疾临床分析[J].泸州医学院学报,2015,38(5)495- 497.

[5] 谢琴秀,韩华,徐媛媛,等.输入性疟疾56例临床特征分析[J].中华疾病控制杂志,2011,15(6):538- 539.

[6] 杨大干,徐晶,鄢翠林.Coulter LH 750血液分析仪在疟疾诊断初筛中的应用[J].浙江检验医学,2012,10(3):38- 41.

[7] 区德锦,邹春燕,黄亚铭.疟疾患者血小板减少及其机制探讨[J].中华传染病杂志,2012,30(6):382- 384.

[8] KIM J S,OH J S,CHANG E A,et al.Alteration of platelet counts and lipid profiles after treatment of acute Plasmodium vivax[J].Acta Tropica,2008,106(1):39- 43.

[9] 齐小秋,郝阳,杨维中,等.疟疾防治手册[M].3版.北京:人民卫生出版社,2007:2- 3.

[10] HIGA F,TATEYAMA M,TASATO D,et al.Imported malaria cases in Okinawa Prefecture,Japan[J].Jpn J Infect Dis,2013,66(1):32- 35.

[11] 夏志贵,杨曼尼,张少森,等.2011年全国输入性疟疾流行病学分析[J].中华疾病控制杂志,2014,18(3):226- 230.

[12] 周华云,曹俊,王伟明,等.江苏省疟疾流行与控制[J].中国血吸虫病防治杂志,2009,21(6):503- 506.

[13] 高琪.我国消除疟疾面临的机遇和挑战[J].中国血吸虫病防治杂志,2011,23(4):347- 349.

Clinical analysis of the malaria cases in the Second Hospital of Nanjing in 2007- 2014

YU Jin- hong

(TheSecondAffiliatedHospital,SoutheastUniversity,Nanjing210003,China)

Objective: To improve the awareness and diagnosis of malaria, we have studied epidemiologic characteristics of malaria patients in our hospital in the past eight years. Methods: We retrospectively analyzed epidemiological data, clinical manifestation, and auxiliary laboratory examination of 160 malaria patients. Results: 160 malaria patients are mainly from Africa, Southeast Asia and some endemic areas in China. The sex ratio was about 6∶1. We have found that imported and endogenous malaia were mainly falciparum or plasmodium vivax infection repectively. Clinical manifestation of these patients was complex and atypical, which mainly included fever, sweat, and other systematic symptoms. Thrombocytopenia was the primary finding in laboratory examination, followed by erythropenia and decreased hemoglobin. Conclusion: Clinical manifestation of malaria patients is complicated and the analysis of blood cell changes frequently, therefore the epidemiological history combined with laboratory tests is crucial to early diagnosis and treatment of malaria.

malaria parasites; infection; clinical study

2017- 01- 16

2017- 05- 04

郁金红(1975-),女,江苏南京人,副主任技师,医学硕士。E- mail:2824724230@qq.com

郁金红.2007—2014年南京市第二医院疟疾患者临床分析[J].东南大学学报:医学版,2017,36(4):590- 593.

R197.323.1

A

1671- 6264(2017)04- 0590- 04

10.3969/j.issn.1671- 6264.2017.04.019

——“零疟疾从我开始”