赵孟《红衣罗汉图》

文_姜鹏

中国国家博物馆藏品保管一部

文_姜鹏

中国国家博物馆藏品保管一部

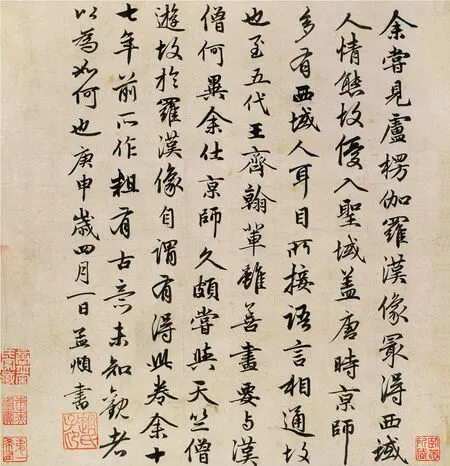

《红衣罗汉图》(图一)有作者署款:“大德八年暮春之初,吴兴赵孟子昂画。”卷后有另纸补跋一通:“余尝见卢楞伽罗汉像,最得西域人情态,故优入圣域。盖唐时京师多有西域人,耳目所接,语言相通故也。至五代王齐翰辈,虽善画,要与汉僧何异?余仕京师久,颇尝与天竺僧游,故于罗汉像,自谓有得。此卷余十七年①前所作,粗有古意,未知观者以为如何也。庚申岁四月一日,孟书。”这段自述是解读《红衣罗汉图》的凭据,也将引我们进入赵孟(1254—1322)的人生与艺术世界。

一、天竺僧

那么,“颇尝与天竺僧游”便也是后来的事情了。一般来讲,“天竺僧”是指印度来华僧人,但由于佛教在其发源地不断遭受伊斯兰教的入侵,终在13世纪初基本被扫灭,中印僧侣往来虽然没有绝迹②,但也极少了。所以,14世纪的赵孟在元大都恐怕是见不到多少印度僧人的,现存文献中也没有记载可佐证他们的交往。若此,“颇尝与之游”的“天竺僧”是谁?

其实,赵氏跋文所要表达的意思是:既然佛教自西土传来,那么罗汉也应画成明显有别于汉人的高鼻深目之貌。他和卢楞伽一样,因为接触过那些高鼻深目之人,所以要比没有这种经历的王齐翰画得更得情态。而至于“天竺”也好,“西域”也罢,在这里都是对西方颇为随意的指称,对于元代的很多文人而言,广漠的西土,很可能仅是遥远而模糊的地理概念。③

而当时在大都,拥有这样相貌的僧人,是数量众多的来自陇右以西的西番僧、河西僧、畏兀儿僧种种,可统称为“西僧”。其共同点是多信仰藏传佛教,即喇嘛僧,他们云集大都,出入内地,任官职,做佛事,皆因元廷的优待与扶植。忽必烈(1215—1294)于中统元年(1260)即位,便尊萨迦派法主八思巴(1235—1280)为国师,“授以玉印,任中原法主,统天下教门”,确立了有元一代藏传佛教居于其他宗教、派别之上的特权地位。故而,与赵氏交游的所谓“天竺僧”实际上是这些东来的喇嘛。

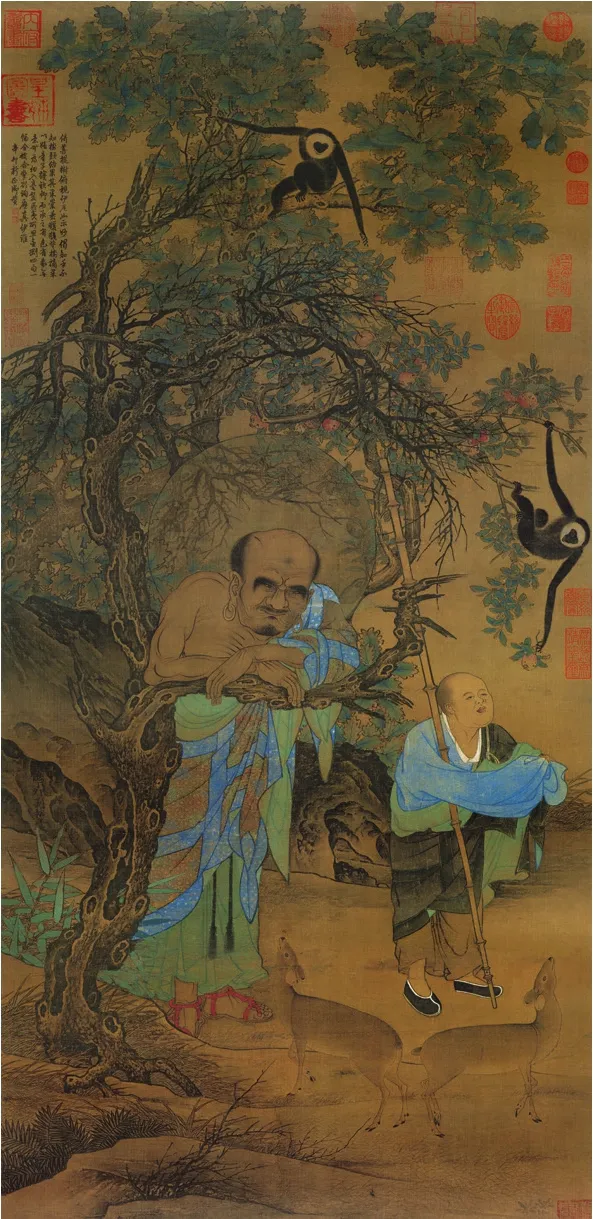

图一 赵孟红衣罗汉图纸本设色辽宁省博物馆藏

图二 赵孟浴马图绢本设色北京故宫博物院藏

当时驿传发达,而这些喇嘛僧常能得到乘驿的牌符驿券,因公因私,往来各地,又有贩运牟利者,以致超出乘驿的额定重量,使驿马不堪负载而倒毙。有统计,仅大德九年(1305),即《红衣罗汉图》绘制的次年,当年来内地的藏僧就有850多人。[4]赵孟10余年间亦往来于南北,应有不少见闻。

此外,初到大都的赵氏很快与阿鲁浑萨理(1245—1307)、高克恭(1248—1310)、康里不忽木(1255—1300)等色目官僚开始交往。所谓色目,本是“各色各目”之意,元时笼统地指称广袤西部的各族人,即除了蒙古人、汉族人之外,基本上都属色目人,他们同样有着高鼻深目的容貌,这也增长了画家关于罗汉像的“心得”。今藏北京故宫博物院的《浴马图》(图二)中有牵马的色目人奚官形象,栩栩如生,无疑是赵氏“耳目所接”的结果。

二、罗汉像

罗汉,是阿罗汉的简称,来自梵文Arhat音译,也称尊者、应真,是小乘佛教修证的最高果位。唐玄奘(602—664)译《大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记》,始将罗汉引入中国,故罗汉像的绘制不早于此时。初以有佛经依据的十六罗汉像流行,后加入了降龙、伏虎,增至十八,又演化出了诸如骑狮、缝衣、渡水等经典样式,但因为佛经中并无罗汉像的严格仪轨,所以画家仍享有较大的创造空间。而在这个系统之外,还有一类罗汉像,是现实中得道高僧的画像,因高僧亦可称罗汉,故用此名。(当然,一些十六、十八罗汉像可能也在相当程度上借鉴了现实中的僧人,但写实性显然不可同日而语。)既然赵孟在《红衣罗汉图》跋语中强调有现实依据,则此图或可归于这一类,那么,画中人是哪位高僧?

有学者认为是胆巴(1230—1303),此图系赵氏为纪念于前一年圆寂的国师胆巴而画,借此“隐喻正在萨迦大寺做总持的故宋恭帝④(瀛国公),以寄托画家内心的哀婉情思”[5]。胆巴是八思巴的弟子,至元七年(1270)随师父来到中原,先奉诏居于五台山,八思巴返藏后,代司其宗教职能;至元十九年(1282)他返藏区;至元二十六年(1289)回到大都,但很快被流放到潮州;至元二十八年(1291)再回大都;大德七年(1303)在元上都圆寂。以其行踪来看,如果与赵孟谋过面,当有1289、1291、1292等几个可能时间,地点即在大都。但是现存文献中并无二人交往的任何记录,赵氏唯一与胆巴有关的事情,是于延祐三年(1316)撰文并书写了《大元敕赐龙兴寺大觉普慈广照无上帝师之碑》,即《胆巴碑》,但事实上这也是奉元仁宗爱育黎拔力八达(1285—1320)敕命而作,没有材料显示他与胆巴有深交以至作画纪念。

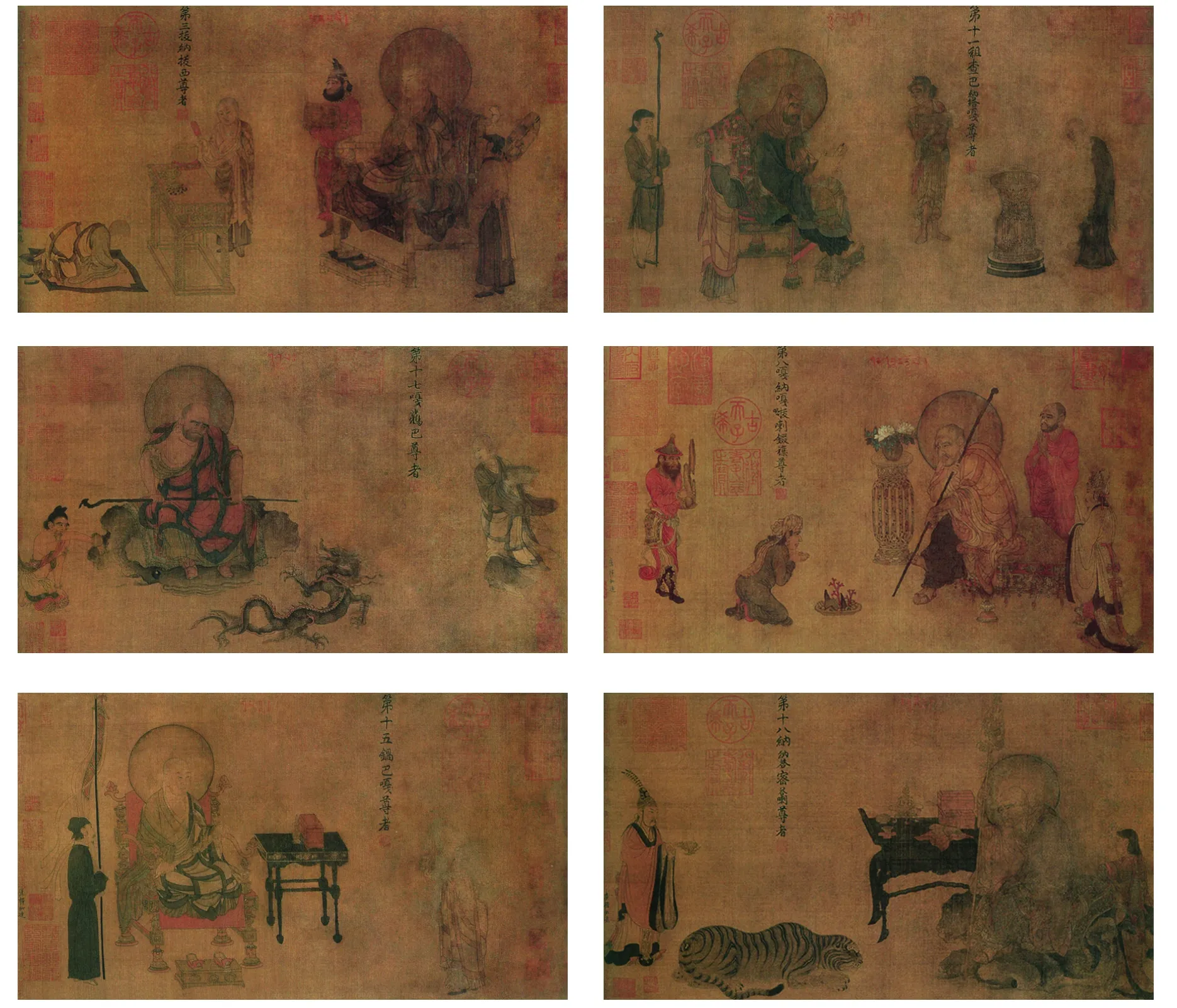

图三 卢楞伽 六尊者像图册绢本设色北京故宫博物院藏

图四 刘松年 罗汉图

最可质疑的是,文献中记载的胆巴相貌与图中人不符。同时代的波斯伊利汗国宰相、史学家拉施特(1247—1318)主编的《史集》中称:“在忽必烈合罕时代末期,有两个吐蕃喇嘛,一个名胆巴,另一个名兰巴。喇嘛胆巴有两颗很长的门牙,所以他的两唇合不拢。”[6]如此鲜明的特征并不见于《红衣罗汉图》中高僧,这对于注重观察的赵孟而言,是讲不通的,所以红衣罗汉并非胆巴,当然,高鼻深目更不可能是宋恭帝,“借胆巴隐喻宋恭帝以寄故国之思”当是一种想象。

赵氏所激赏的卢楞伽活动于盛唐,是吴道子的学生。北宋末《宣和画谱》记载他所画皆为佛像,当时内府收藏有他的绘画150件,其中“罗汉像四十八、十六尊者像十六、罗汉像十六、小十六罗汉像三、十六大阿罗汉像四十八”。至南宋御府,《中兴馆阁录·续录》也记载藏有卢楞伽“十六大阿罗汉三”。今北京故宫博物院所藏旧题为卢楞伽的《六尊者像图册》(图三),事实上应是一套十八罗汉图的残本,现存《第三拔纳拔西尊者》《第八嘎纳嘎哈拔喇錣杂尊者》《第十一租查巴纳塔嘎尊者》《第十五锅巴嘎尊者》《第十七嘎沙鸦巴尊者》《第十八纳纳答密答喇尊者》六幅,图中罗汉、侍者的相貌梵汉杂陈。“卢楞伽”款系伪添,今定为宋人画,且因为已经出现了第十七降龙罗汉、第十八伏虎罗汉,所以即便有底本也不可能早于十八罗汉出现的晚唐五代。图中还钤有“皇姊图书”印,可证明元代曾归大长公主祥哥剌吉(1283?—1331)所有,赵孟是否见过《六尊者像图册》,此作与他所说的卢楞伽画罗汉像有没有关系,都还无法回答。

三、粗有古意

令人印象深刻的、同样一身红袍的《人骑图》(图五,今藏北京故宫博物院)作于元贞丙申(1296)病休江南之时,赵孟题跋称:“吾自小年便爱画马,尔来得见韩幹真迹三卷,乃始得其意云。”四年后赵氏重题道:“画固难,识画尤难。吾好画马,盖得之于天,故颇尽其能事,若此图,自谓不愧唐人。世有识者,许渠具眼。”显然,此图也有一个追拟的唐代典范—韩幹。人物鞍马画,赵氏以唐人为师,他曾说“宋人画人物,不及唐人远甚,余刻意学唐人,殆欲尽去宋人笔墨”,足见其反拨近世的决心。

如果1299年的《人骑图》已“不愧唐人”,那么称1304年的《红衣罗汉图》“粗有古意”则有些过谦了,当然,这也可能是他在1320年回望复古之路时的观点。赵孟的复古宣言,写于大德五年(1301),即作《红衣罗汉图》4年前,云:“作画贵有古意。若无古意,虽工无益。今人但知用笔纤细,傅色浓艳,便自为能手。殊不知古意既亏,百病横生,岂可观也?吾所作画,似乎简率,然识者知其近古,故以为佳。此可为知者道,不为不知者说也。”[7]矛头直指古意既亏的今人之作。

图五 赵孟人骑图纸本设色北京故宫博物院藏

画中的谢幼舆“被安置在一个似乎完全无路可通的浅谷,与外界隔绝”[10],有人说这也是赵孟自我境遇的写照,还有人猜测《人骑图》即是他的自画像,那么,《红衣罗汉图》在艺术实验之外,这位精研佛学的画家是否也有一点儿自比图中人的意味?

注释

①“十七年”为虚年,为求一致,全文计年皆从虚年数。

② 参见:陈高华.元代来华印度僧人指空事辑[J].南亚研究,1979(01).另外,忽必烈时代组织编撰《至元法宝勘同总录》,校勘者中也有一位印度僧人。

③ 翻检元人诗文集,可知关于“西域”“西土”“吐蕃”等概念的使用较为随意。

④南宋恭帝降元后在吐蕃出家为喇嘛僧人。

[1]宿白.元代杭州的藏传密教及有关遗迹[J].文物,1990(10).

[2]陈高华.略论杨琏真迦和杨暗普父子[J].西北民族研究,1986.

[3]陈高华.再论元代河西僧人杨琏真迦[J].中华文史论丛,2006(02).

[4]经世大典:站赤[G]//永乐大典:卷19420—19421.

[6]拉施特.史集:第二卷[M].余大钧,周建奇,译.北京:商务印书馆,1985:356.

[7]张丑.清河书画舫[M].上海:上海古籍出版社,2011:515.

[8]何惠鉴.元代文人画序说[G]//赵孟研究文集.上海:上海书画出版社,1995:100.

[9]张丑.清河书画舫[M].上海:上海古籍出版社,2011:513.

[10]何惠鉴.元代文人画序说[G]//赵孟研究文集.上海:上海书画出版社,1995:98.

[11]卢辅圣.寻求新规范[G]//赵孟研究文集.上海:上海书画出版社,1995:412.

约稿、责编:金前文 史春霖