历史上的重庆移民及其信仰

李 禹 阶 岳 精 柱

(1.重庆师范大学 历史与社会学院,重庆 401331;2. 重庆中国三峡博物馆,重庆 400015)

历史上的重庆移民及其信仰

李 禹 阶1岳 精 柱2

(1.重庆师范大学 历史与社会学院,重庆 401331;2. 重庆中国三峡博物馆,重庆 400015)

文章探讨了重庆移民及其特点,分析了重庆移民的宗教信仰与情况。特别是对于重庆地区移民初期的情感与信仰,移民不断本土化后的信仰泛化情况做了分析与研究。

重庆;移民;信仰

重庆作为我国长江中上游的重要交通要道,在历代移民中起着重要作用。历史上几次大规模的由湖南、湖北、江西、广东、广西等省向重庆的移民,不仅改变了重庆地区的人口与经济、文化结构,而且也使重庆民众的精神信仰发生了显著变化。

一、历史上的重庆移民及其特点

重庆地处我国南北部和中西部的交界区,“西控巴渝收万壑,东连荆楚压群山”。 虽然重庆被山区环绕,但是水道纵横,境内有长江、嘉陵江、乌江等江河,为本地和外地人口的迁徙流动提供了便利条件。早在夏商时期,从重庆三峡的峡江地区走出的巴人鱼凫部,沿长江西上,在川西建立了鱼凫蜀国。秦汉以来,巴地的民众开拓了四通八达的秦巴古道。同时,由于重庆位扼长江上游要津与嘉陵江的汇合处,当时长江中上游能够通航的几大水道,如长江水道、嘉陵江水道、乌江水道等,都与重庆水道直接相关。中国古代的吴越、荆楚与巴、蜀、黔(今贵州境)、滇(今云南境)的贯通,重庆具有重要作用。

在历史上,重庆是中国东部、中部与西部人口流动的主要区域。秦汉及以后历史时期巴蜀境内向外的交通有两条要道:一条为北向往汉中、关中地区,主要以成都为中心的蜀道为主;另一路则由巴蜀东向,沿长江而下,直抵楚、吴等地。当时长江中下游地区许多躲避战争、自然灾害而被迫迁徙的民众,其迁徙路途主要是沿着长江通道,经过三峡地区向上游流动。由于古代民众携家带口的长途远行,加上峡江高峡峻谷,崎岖难行,于是移民在迁徙的路途中,许多适宜生存或者便于就食的地方,都可能成为人们迁徙的居留地。这样,重庆——尤其是长江沿岸地区,自古以来便成为中国南方、东方及其西南方向移民的重要流动地域。而正是历史上几次大规模外来移民潮所形成的动力,直接推动了重庆城市及周边地区的大变化、大发展。

早在汉代,武帝开发西南夷时,大量移民就进入古代巴地,由此促进了古代重庆地区经济、文化的快速发展。来自北方的移民进入巴渝地区生产、生活,使巴地人口急剧增长,成为汉代人口繁盛之区。据载,西汉时巴郡有158643户,人口708148(《汉书》卷28《地理志上》);到东汉时有户310691户,人口1086049人(《后汉书·志》第23《郡国五》)。而据《华阳国志·巴志》记载,至东汉永兴二年(154)更达464780户,人口1875535,[1]20户较西汉初时增加了近3倍,人口则增加了2倍多。两《汉书》所载巴郡人口应该是政府直接控制的以汉族为主的编户齐民,而不包括巴境内难以统计的西南夷少数民族。大量移民进入巴地,西汉政府专门在巴郡增设新的行政单位进行管理。由于其时巴郡所增加人口主要分布在西汉水(今嘉陵江)、潜水(今渠江)一带,西汉政府就在这些地区新设垫江、安汉、充国、阆中、宕渠5县,其人口占了巴郡人口的2/3左右。这说明当时有许多移民是沿着河流两岸顺流而行,在向西向北的迁徙、流转中定居或滞留于巴地。

大量移民的进入,加快了古代重庆城的发展。作为巴郡治所的江州城,就是在人口增长的推动下,不断地扩充、发展。史载秦汉时期江州为郡县治地。秦灭巴蜀以后,置巴蜀及汉中郡,分其地为十一县。张仪筑江州城,为郡治所。两汉时期,随着大量人口进入巴郡,江州城区人口群集,城市也繁荣起来。东汉时期,江州之繁盛,史有所记。据《华阳国志·巴志》描写当时郡治江州大城的情形:“地势刚险,皆重屋累居,数有火害。又不相容,结舫水居五百余家。承三江之会,夏水涨盛,坏散颠溺,死者无数。”[1]20这虽然说的是江州城的水火灾害,但也说明了当时江州城人烟稠密,沿江而居,山水相依,重屋累居,依山建筑,屋舍梯级而上的情形。一方都会,跃然纸上。

明清时期,在政府倡导下,出现了湖广填四川的大规模人口迁徙。明代末期的战争、灾荒、瘟疫等使四川、重庆等地人口锐减。政府为了调整该地区的人口结构,填补战争创伤给四川、重庆的人口缺失,于是通过政策性鼓励办法,鼓励湖广等地民众移民四川。当时,湖广、安徽、江苏、浙江、福建、贵州、陕西、河南、河北等地的移民大量涌入重庆。这些移民的陆续迁入,使战后的重庆人口再次繁盛起来。

大量移民的进入,加快了古代重庆城的发展。雍正《四川通志》云:“巴县附郭,沿江为池,凿岩为城,天造地设,洵三巴之形胜也。”[2]卷3下《重庆府》嘉庆《四川通志》载:“明洪武初,指挥戴鼎因旧址修砌石城,高十丈,周十二里六分,计二千二百六十八丈,环江为池,门十七,九开八闭,象九宫八卦之形。”[3]卷24《舆地·重庆府》,1126至清末,重庆城区工商业增多,城市更加繁华。光绪五年(1879)岁末,丁治棠经行重庆时,清晨见“沙岸人立如麻”,“商帆集万艘”[4]2,52,很是繁荣。俞陛云光绪二十八年(1902)所见的重庆城,人口繁盛,各地商贾云集于此,所谓“居民八万户,楼台灯火,布满一山。滇越行李,江楚舟樯,争骛于其间”[5]9。

随着人口增加,重庆一些府、县的外来人口已达到人口总数的70-80%。据嘉庆《四川通志》载,嘉庆十七年(1538)重庆总人口3726952人,而此期重庆仅清代移民及其后裔就约有266.8万人,土著及明代遗民后裔总共约有105.8万人,仅仅清代移民及其后裔就占了重庆各府、县人口的71.6%。

历史上重庆人口的大量增加,使其移民具有几个重要特点。

1.移民大多是汇聚各省、各地民众,多系跨省区长途迁徙而来的。

从巴蜀最大的移民高潮“湖广填四川”来看,当时主要的移民省份有湖北、湖南、两广、安徽、江苏、浙江、福建、陕西、山西、山东、河南、河北等地,这些外省籍人口构成迁进重庆移民人口的主要部分。以重庆云阳县清代移民大姓为例,民国《云阳县志》记,其时云阳县有城乡大姓179家,其中土著和明代移民34家,除去不清楚的12家,则清代移民及其后裔有133家,土著、明代移民与清代移民及其后裔之比为26/100。嘉庆《四川通志》记重庆人口从康熙二十年(1681)到嘉庆十七年(1812),按相距130年计,其人口平均增长率为28.2‰。这一人口比例,说明当时移民对于人口增长的巨大作用。

2.移民大多是举族而迁,有着浓厚的原乡土情结与宗族、家族观念。

在重庆移民中,许多移民群体是以家族、宗族的形式迁徙进入的。由于长江三峡山高路远,其家族、宗族就成为这些移民在迁徙途程中自我保护的组织形式。据民国《忠县志》卷10《氏族表附》记载:明代忠县宗族大姓中,所列氏族118姓,除严、文、甘、杨、杜、母、奚等几姓外,其余均为元末及明清移民的宗族;民国《合川县志》记清代时,合川的土著和明代移民共有77家,而清代移民则有110家,除去来源不明的80家,则土著和明代移民与清代移民之比为70/100。这说明,当时外省籍以家族、宗族形式的移民已经是当地人口的主要来源。这种宗族、家族性移民,使重庆移民群体中的原乡土情结与宗族、家族性情感倾向及认同感特别明显,以宗族、家族为中心的内聚倾向也十分明显。

3.迁徙往往是无目的性的随地迁入,导致许多移民具有流动的盲目性。

由于大多数移民是在政府政策性鼓励或者随地就食的需求驱使下迁入重庆,而当时政府在将人口迁往四川、重庆地区的过程中,并没有具体而严密的分府、县人口安置计划,只是各地政府按需接纳。所以,从长江中下游迁移往四川的移民,大多数是根据沿途区域适宜生存的实际情况,而迁入长江沿途的重庆府、县。

这种情况,使人口流动具有盲目性与偶然性。当时只要便于留居、耕作,或者地多人少的地方,都可能成为移民的居留目的地。这种格局,就使移民没有预先的思想准备,而在随地就迁后,在精神世界上,一方面为了加强移民内部团结,而保留了其血缘性的族团组织与原地区的宗教神信仰;另一方面,随着时日久远,也抱有能够与当地土著居民相沟通、融合的希望。这也为外迁移民与本地土著的宗教信仰的融合奠定了基础。

4.移民形成了五方文化、习俗杂处的情况。

移民的大量增加,使重庆各地形成了五方杂处,习俗、方言并存的情况。特别是明清以后,这种情况更加明显。例如在重庆大足县,“清初移民实川,来者又各从其俗。举凡婚丧时祭诸事,率视原籍所通行者而自为风气。”[6]320在重庆壁山县,清初“招徕复业者十之一二,余皆楚、粤、黔、闽人,习俗少变,然冠婚丧祭岁时伏腊颇有古风”[7]277。 五方文化、习俗的杂处,使各地移民在精神与信仰世界中能够保持自己的原乡土信仰而不被歧视。

二、移民在异乡初期的情感与信仰

历史上的重庆移民,大都举族迁徙,并聚居一处。这些家族和宗族聚居、生活在一起,不仅能有效地保护所属同宗、同族成员不受当地土著的欺负,还能通过祖先崇拜和以血缘关系为纽带,加强所属成员的内在凝聚力,使宗族成员在异地他乡仍然有着一种族类归属感。特别是明清以来,大量湖南、湖北、江西、广东、福建、安徽、江浙等外省籍移民涌入巴地,在其定居初期基本上按照家族、宗族格局生活,于是一方面是五方习俗杂处、各地方言并存,“方言岛”现象普遍存在;另一方面则是移民信仰的原籍化、狭窄化、多元化。

自明清以来,重庆地区“方言岛”现象普遍存在。例如重庆大足县,“旧极复杂。凡一般人率能操两种语音,平时家人聚谈或同籍人互话,曰‘打乡谈’。粤人操粤音,楚人操楚音,非其人不解其言也。与外人接,则用普通话,远近无殊。”[8]321又如永川县,“五方杂处,语言互异……故郡属城市,均有各省会馆,惟两湖、两广、江西、福建为多。生聚殷繁,占籍越数十传而土音不改。”[9]70而有的地区,“明清间自楚赣来迁者十六七……故闽粤之人必学官话,其土音有同邑所不尽解者”(《涪陵县续修涪州志》卷7)。重庆市荣昌县盘龙镇到现在仍然是著名的“方言岛”。这里现有人口8万余人,其中客家人4万多,占50%左右。这里的客家人为了保存客家传统,“宁卖祖上田,不丢祖上言”。它使当地客家人至今仍然有着自己原籍的文化传统与文化心理。这种情况说明,重庆移民由于其举族迁徙的特点,在心理上的群体认同意识十分强烈。

“方言岛”现象保持了移民原生地的种种文化特征,它使同一地域移民长期聚居在一小块地域内,从而形成一个个封闭的家族、宗族社会,并长期保持原乡籍的生活习俗,与周围土著或其他省籍的移民保持一定距离。同时,在信仰方面,这些移民在迁徙到异乡的初期,往往是以原居地的地缘性宗教神信仰为主。例如当时许多地方的移民在异乡自觉地建立了省籍或府籍的乡谊性组织——移民会馆。移民会馆既为聚会场所,又是移民社会组织和宗教、经济的活动场所,是移民族群认同、信仰的心理和物质边界。移民会馆在建筑上多融入移民原籍的地方乡土文化特色,同时还将原籍的宗教神一同带进会馆祭祀,开展酬神活动。例如重庆各地会馆中,基本无一例外都开展了酬神唱戏活动,这些酬神对象,都是移民原居地的乡土神或者原省共同信仰的神。同时,各省籍移民在将原籍地方神祇移到会馆时,还在现居地大肆建庙修寺,供拜原籍神灵。其目的既为了寄托他们的乡土思念,也祈祷原乡籍的神灵保佑他们丰收、发财、平安。《新宁县志》记今四川开江县:“邑多楚人,各别其郡,私其神,以祠庙分籍贯,故建置相望。”重庆诸地亦应如此。

重庆城会馆修建及祭祀神表[10]458

从上表可以看出,重庆城区移民会馆中,有湖广、广东、江西、陕西、福建、江南、浙江、山西、云贵等省籍会馆。这些会馆供奉各个省民众信仰的神。例如湖广会馆(禹王宫)主要供奉大禹;广东公所(南华宫)则供奉禅宗南宗的慧能六祖;江西会馆(万寿宫)则供奉道教真人许真君;而陕西会馆(三元庙)则供奉忠信的偶像关羽。这些神充分表现了各地移民的信仰对象。这种信仰与外省籍移民的乡土历史记忆和文化情感有着密切联系。同时,它又是移民通过此而加强内部团结,共同参与地方社会活动,维护地方秩序,特别是商业秩序的手段。

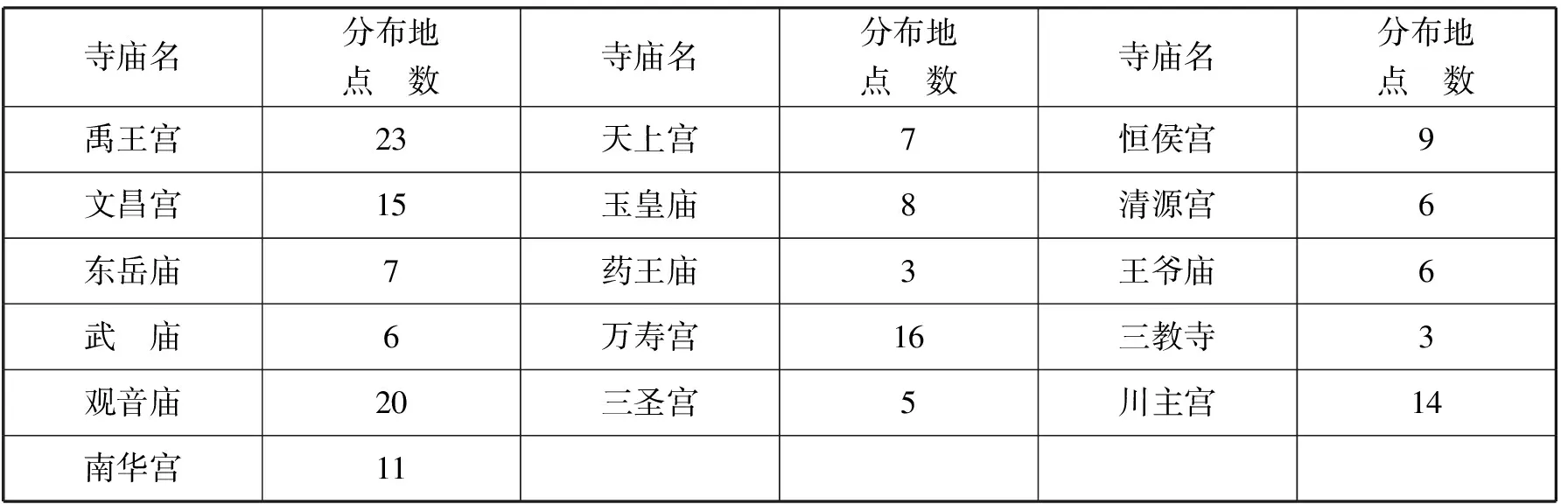

再以重庆江津地区移民建庙修寺情况为例。

江津寺庙分布地统计表[10]510

从上表看出,江津地区的寺庙分布多与移民有关。其中许多寺庙名称与移民会馆名称相同,而所供奉神也大多为移民会馆中所供奉的神。它说明,一方面移民修建的寺庙很多,分布普遍;另一方面,中国古代的各地乡土神灵在移民居留地得到拜祭。

移民会馆祭祀原籍地方神祇,既使移民的信仰狭窄化,也造成移民神信仰的多元化。这种信仰导致移民之间的血缘联系加强,并以这种信仰作为此族团与彼族团相区别的标志。它可以解决移民在新的环境里保护自己、协调和解决矛盾的需要;也能够保持对家乡的历史记忆,缓解乡愁。例如湖北黄州府(今黄冈)人修建的齐安公所,又称“帝主宫”。这是因为湖广人信仰大禹,黄州人信仰帝主,故称为“帝主宫”。同时,在齐安公所专设有一道大门——望乡门,与墙体建筑成15度角,成一道斜门。据测试,此大门正好对着黄州府方向。它透露出了黄州人对故乡历史的推崇和缅怀;也说明黄州移民在通过各种方式强化对家乡的历史记忆,强化地缘与血缘族群的认同。

但是总的来看,强调地缘与血缘族群的认同,是移民初到陌生环境的一种精神需要。它缓解了移民们远离故土的情感折磨,同时也延缓了移民的本地化进程,造成重庆地区民间神祇信仰的多元化。

三、移民融合及信仰的泛化与共体化

随着移民迁居重庆的时间延长,移民的信仰也在发生变化:即由移民初期的外省乡土性的神信仰,而逐渐导致乡梓记忆的淡化,各地神的融合,以至于造成移民神信仰的泛化与共体化。

在清代及民国时的四川地区,常常兵匪横行。人们为了安全,纷起修筑硐寨,特别是在兵荒岁月。许多硐寨建有寺庙或塑有神像。如民国《达县志》载:清平寨“有武庙,清乾隆时修”,凤凰观寨“上有庙”;[11]卷4《寨堡》达县关帝庙“在万宝寨”,玄祖殿“在太平寨”,真山寺“在真山寨”,文武宫在“天宝寨,”龙翔寺“在云台寨”等等。[11] 卷10《寺观》万源县火石寨,莲花寨,有玄祖庙等;马鞍寨,可容万人,有天台寺。[12] 卷2《硐寨》这些寨,有的是家族所建,而更多的是居住于附近之村落所共建。在修建这些寺庙时,不分宗族,不分移民原乡籍,只是以现在的聚居地为单位。

在宣汉等地,也有这种情况。例如《宣汉县志》就载嘉庆十八年《徐陈谟重修禹王宫碑记》,其中说到楚人初到宣汉,修建的禹王宫遍布各乡。但是,随着时日渐远,人们对此再“询之楚民之居于川者,皆莫识其所自”[13] 卷3《祠祀》之《徐陈谟重修禹王宫碑记》。后来的奉祀者对所奉神灵禹王,已是知其然而不知所以然了。所以,一些士绅重修禹王宫并刻碑文记之。它说明清代后期,湖广迁入移民的乡梓记忆,已经不是那么强烈,甚至健忘了,移民乡梓记忆的心理边界也逐渐消失。

在宗教方面,移民乡梓记忆的淡化还表现在移民与土著拥有共同神信仰。例如清代与民国时期,四川、重庆的移民与土著出现普遍信奉佛教、道教,并修建佛教寺庙与道观的现象。同时他们也修建原为外省籍的文昌神庙,共同祭祀文昌神君。据光绪二十五年《邓师柳泉重修禹王宫碑记》记:“四川会馆祀川主、文昌。”就是说文昌之神也成了四川、重庆地区的专祀之神。

移民家乡神扩展为共神的现象,向我们展示了移民崇神的泛化过程。移民的地方神通过长期与当地土著神的融合,也就共同成为聚居地广大百姓的共神。于是在重庆的许多移民村寨,出现百姓“见神就拜,见庙就叩头”的情况。那些设在硐寨的神,场市之地之神,最容易,也是最早成为共神的,甚至还会产生新的保护神。所以,移民及其后裔的逐渐本土化,也在不断促成移民与土著的新的社会习俗的形成。而新的社会习俗,使传统社会逐渐变异,移民们的信仰空间在不断的秩序化和泛化。这样,在清代后期,兼祀诸神的情况不断发展。在移民们的心灵中,对于神的认同在不断扩大,从祭拜家乡神发展到祭拜各地之神。而移民所认同、祭祀的神灵,其保护的人群范围,不仅仅是移民的家族、宗族,也包括了当地的土著居民。这种共奉神与修建共同的宗教寺庙,成为清代后期的一种普遍现象。它反映了移民神信仰的泛化,宗教信仰的扩大化,也表现出重庆地区移民与当地传统社会融合程度的加深。

[1] [晋]常璩著.任乃强 注.华阳国志校补图注[Z].上海:上海古籍出版社,1987.

[2] [雍正]四川通志[Z].四库全书本.

[3] [嘉庆]四川通志[Z].成都:巴蜀书社,1984.

[4] [清]丁治堂.丁治棠纪行四种[Z].成都:四川人民出版社,1984.

[5] 俞陛云.蜀輶诗记(卷下)[Z].上海:上海书店,1986.

[6] 民国重修大足县志[Z].北京:大众文艺出版社,2008.

[7] 寇用平等.(同治)璧山县志[Z].成都:巴蜀书社,1992年影印本.

[8] 郭鸿厚等.民国重修大足县志[Z].北京:大众文艺出版社,2008.

[9] 许曾荫等.永川县志[Z].成都:巴蜀书社,1992年影印本.

[10] 李禹阶主编.重庆移民史[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[11] 王文熙等.达县志[Z].民国二十七年刻本.

[12] 刘子敬等.万源县志[Z].民国二十一年.

[13] 汪承烈.宣汉县志[Z].民国二十年石印本.

[14] 王安镇等.潼南县志[Z].民国四年.

[责任编辑:刘力]

ChongqingImmigrantsandtheirBeliefintheHistory

Li Yujie Yue Jingzhu

(1.College of History and Society, Chongqing Normal University, Chongqing401331; 2. Chongqing China Three Gorges Museum, Chongqing 400015, China)

The article discusses Chongqing immigrants and their characteristics, and analyzes their religious belief. Also this article especially analyzes the early immigrants’ emotions and belief, and constantly localization faith generalization.

Chongqing; immigrants; belief

2017-04-12

李禹阶(1953-),男,浙江绍兴人,重庆师范大学历史与社会学院教授,四川大学历史文化学院博士生导师,长期从事中国思想文化史与区域历史研究。 岳精柱(1965-),男,重庆三峡博物馆巴渝与移民文化研究所研究馆员。

K29

A

1673—0429(2017)04—0005—06