原生态椰子油不同提取方法下理化特性比较研究

李光辉,FEILIANA Tandiono,陈佳子,叶耀坤,刘 华,王 瑛,汪 勇

(1.暨南大学 食品科学与工程系,广东高校油脂生物炼制工程技术研究中心,广州 510632;2.暨南大学-萨斯喀切温大学“油料生物炼制与营养”联合实验室,广州 510632;3.广州军区广州总医院, 广州 510010)

油脂加工

原生态椰子油不同提取方法下理化特性比较研究

李光辉1,2,FEILIANA Tandiono1,2,陈佳子1,2,叶耀坤1,2,刘 华3,王 瑛1,2,汪 勇1,2

(1.暨南大学 食品科学与工程系,广东高校油脂生物炼制工程技术研究中心,广州 510632;2.暨南大学-萨斯喀切温大学“油料生物炼制与营养”联合实验室,广州 510632;3.广州军区广州总医院, 广州 510010)

采用湿磨加工、干法加工、热处理和酶解法从椰子中提取原生态椰子油(VCO),利用气相色谱仪、油脂氧化稳定性测定仪、差示扫描量热仪对VCO进行了理化特性的研究,并与商业椰子油进行对比。同时利用酶解法提取的VCO与商业棕榈油的抗氧化性进行比较。结果表明:VCO的脂肪酸组成以饱和脂肪酸为主,约为90%左右,酶解法提取的VCO的饱和脂肪酸含量高达95.1%,干法加工提取的VCO具有较高的不饱和脂肪酸,其中油酸含量较高;酶解法提取的VCO的氧化诱导时间差异显著,在140℃下的氧化诱导时间最长,达 7.5 h,且显著长于棕榈油的,酶解法提取的VCO氧化稳定性最好;VCO熔点范围和结晶温度范围分别为25~26℃和-10~10℃。

原生态椰子油;抗氧化活性;氧化诱导时间

原生态椰子油(Virgin coconut oil,VCO)是利用天然加工法或机械法,加热或不加热,不使用精炼、漂白或除臭等化学方法从新鲜椰肉中提取的椰子油[1-2]。这些温和的提取方法使得VCO中维生素E、植物甾醇和多酚类化合物等营养成分的损失极大降低,提供了令人愉快的椰奶香味,因其含有更多的活性成分,使得价格越来越昂贵[3]。VCO可通过多种方法提取,主要分为湿法加工、干法加工和酶解法。近年来研究了利用亚临界和超临界CO2萃取VCO的工艺[4]。Nevin等[5-6]采用湿法加工,将成熟的鲜椰肉破碎成浆,用纱布包裹进行压榨,冷藏48 h后再于恒温烘箱中加热,得到的椰子油用粗棉布过滤后制得VCO。菲律宾椰子署(PCA)的研究人员发明了一项新的湿法提取椰子油技术(PCA技术),即从制备的椰肉残渣中萃取椰子油。由于椰肉残渣仍含有36%~48%的油脂,因此可再次加工成椰子粉和提取VCO,可回收约40%的椰子粉和提取38%的VCO[7]。传统干法加工以椰粉为原料,进行压榨、磨碎和萃取等工艺制得VCO,近年来干法加工已发展成为冷榨与溶剂提取相结合的方法,所得椰子油质量不高,但出油率较高[2]。澳大利亚的 Dan Etherington 博士采用新的DME (Direct micro expelling)技术进行干法加工,与一般的干法加工不同的是,将磨碎的椰肉干燥至合适的水分含量[8]。酶解法则是通过酶解对椰奶中的油脂化合物进行分解,从而使得椰子油与蛋白质等化合物分离,同时加快乳化状态中椰子油的分离,进而获得VCO[2]。夏秋瑜等[9]利用纤维素酶酶解椰奶制备VCO,提取率达到92.9%。

目前文献所用到的提取方法和获得的VCO性能指标较为单一,本试验通过不同的方法提取VCO,采用气相色谱仪、Rancimat 743油脂氧化稳定性测定仪、差示扫描量热仪(DSC)分别测定不同提取方法下VCO的脂肪酸组成、抗氧化性能及热力学特性,初步确定不同提取方法对VCO指标和性能差异的影响。由于椰子和棕榈同属于棕榈科植物且脂肪酸类型主要为饱和脂肪酸[10],因此本研究对酶解法制备的VCO与商业棕榈油抗氧化活性进行分析,为后续VCO在食品中的应用研究提供理论基础和依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

市售新鲜椰子,市售椰子粉,商业椰子油(康纳油脂有限公司),市售商业棕榈油。α-淀粉酶(诺维信(中国)生物技术有限公司),三氟化硼(BF3)甲醇溶液(上海安普科学仪器有限公司),0.1 mol/L NaOH标准溶液,其他常规试剂均为分析纯。

Rancimat 743油脂氧化稳定性测定仪,瑞士万通Metrohm公司;2010 Plus气相色谱仪,日本岛津科技有限公司;DSC1差示扫描量热仪、HR-120电子天平,梅特勒托利多公司; HH-4恒温水浴锅;HC- 2158离心机;榨汁机;DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器。

1.2 试验方法

1.2.1 VCO的提取

1.2.1.1 湿磨加工法

湿磨加工法是直接从新鲜的原生态椰肉中提取椰子油的方法。首先对新鲜椰子进行榨汁粉碎以获得椰肉,称取150.0 g椰肉并压榨出椰奶,转移至广口瓶中,密封静置24 h后,椰奶和椰子油将会分离,在广口瓶顶部会出现油乳层,将油乳层在12 000 r/min下离心15 min得到VCO。

1.2.1.2 干法加工法

称取150.0 g市售椰子粉放入榨汁机中并添加200 mL水与之混合,对椰子粉进行反复榨汁,直到椰汁从纤维中分离,然后转移至烧杯中并加入50.0 mL水,静置24 h或在12 000 r/min下离心15 min,椰子油将会在烧杯顶部与椰奶分离。

1.2.1.3 热处理法

将150.0 g磨碎的新鲜椰子与150.0 mL热水(75~80℃)混合,在粗棉布中进行挤压获得椰奶,在恒温磁力搅拌器80~90℃下以400 r/min恒定搅拌,蒸发水分直到变成棕色;将该椰奶混合物冷却后在12 000 r/min下离心15 min得到VCO。

1.2.1.4 酶解法

将150.0 g磨碎的新鲜椰子与150.0 mL热水混合,在粗棉布中进行挤压获得椰奶,并将其置于烧杯中加热到90℃保持30 min,放置冷却。残留物与600.0 mL水混合1 min(用玻璃棒不断搅拌),用0.1 mol/L NaOH标准溶液调节pH为中性,并放置在50℃水浴中添加0.1%α-淀粉酶进行反应,30 min后把混合物移至粗棉布中进行挤压获得椰奶,并与之前的椰奶进行混合,静置1 h后,取上部的油乳层在12 000 r/min下离心15 min得到VCO。

1.2.2 脂肪酸组成测定

甲酯化参照GB/T 17376—2008,样品经BF3甲醇快速甲酯化处理后进行气相色谱分析,并参照Zhang等[11]气相色谱条件分析脂肪酸组成。

色谱条件:DB-wax毛细管柱(10 m×0.1 mm×0.1 μm);进样量1.0 μL;进样口温度和检测器温度均为240℃,分流比50∶1,压力450 kPa;载气为高纯氮气,流速为0.17 mL/min;柱箱升温程序为初始温度50℃,以3℃/min升至65℃,再以30℃/min升至100℃后保持1 min,最后以40℃/min升至240℃后保持1 min。

1.2.3 抗氧化性能的测定

利用Rancimat 743油脂氧化稳定性测定仪对不同提取方法得到的VCO进行测定。准确称量3.0 g样品于反应池试管中,接收槽加入50.0 mL超纯水,组装好反应容器,设定加热温度为120~140℃,进气流量10 L/h。同时为了加快试验的测定,在较高的温度下向油脂中通入氧气或空气,以加速油脂的氧化进程。

1.2.4 热力学特性的测定

利用差示扫描量热仪(DSC)分析样品的熔化与结晶特性。称取样品9.0~ 11.0 mg于铝坩埚内加盖密封,并以空坩埚作为参比。控温程序为:初始温度25℃,以40℃/min升温至80℃并保持10 min;以5℃/min的速率降温至-50℃并保持10 min,再以5℃/min的速率升温至80℃,高纯氮气流速为45 mL/min。通过动态的升温过程,得到样品的熔融结晶曲线。

1.2.5 数据分析

每次试验至少进行3次重复。数据选用Matlab7.0软件对氧化稳定性进行方程拟合和SPSS16.0软件分析,数据间的差异性在显著性0.05水平进行比较。

2 结果与讨论

2.1 脂肪酸组成(见表1)

由表1可知,VCO中所含脂肪酸包括辛酸(C8∶0)、癸酸(C10∶0)、月桂酸(C12∶0)、豆蔻酸(C14∶0)、棕榈酸(C16∶0)、硬脂酸(C18∶0)、油酸(C18∶1)、亚油酸(C18∶2)等,主要以饱和脂肪酸为主,富含月桂酸,其次是豆蔻酸、棕榈酸;其中中碳链脂肪酸(C8~C12)含量最高达60.5%,月桂酸含量最高达47.9%,几乎占脂肪酸总量的50.0%,这与国外报道的VCO脂肪酸组成一致[5]。不同提取方法的VCO与商业椰子油比较,饱和脂肪酸含量均达到90.0%左右且差异性不显著,最高为酶解法提取的VCO,其饱和脂肪酸含量可达95.1%;干法加工提取的VCO与其他方法提取的VCO进行对比,不饱和脂肪酸含量较高,达到11.6%,与商业椰子油和其他方法提取的VCO差异性显著;同时,干法加工提取的VCO中油酸含量达9.3%,显著高于商业椰子油及其他3种方法提取的VCO;对于湿磨加工和干法加工所提取的VCO中,棕榈酸含量都有显著提高,分别为14.2%和12.3%;同时可以发现,热处理法和酶解法提取的VCO与商业椰子油各脂肪酸的含量(C18∶1除外)相比无显著差异。

表1 椰子油脂肪酸组成及含量 %

注:同一列的不同字母表示差异显著(P<0.05)。下同。

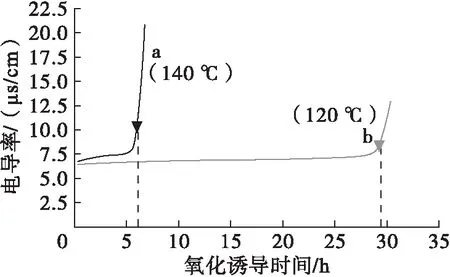

2.2 氧化稳定性

氧化诱导曲线由仪器自动积分分析(见图1),以诱导时间突变点(拐点)为反应终点,得到氧化诱导时间(IP)。测定过程中,油脂氧化形成挥发性有机酸,当将有机酸导入有Zn~Cu电极的纯净水中,测量池中溶液的电导率发生改变,以此自动评估IP。油脂的IP与抗氧化能力(氧化稳定性)密切相关,因此可以通过测量油脂的IP来评价其氧化稳定性[12]。温度越低,油脂越不容易发生氧化反应,IP会越长,样品越稳定[13]。

图1 不同温度商业椰子油氧化诱导时间

本试验测定商业椰子油及不同方法提取的VCO的IP。按照反应速率常数k的定义式,以IP为界,按照最小二乘法原则,对两段函数进行数学模型拟合,得到IP与电导率之间的拟合方程如下:

(1)

式中:a、b分别为拟合常数,x为氧化诱导时间(IP),f1(x)为电导率。

因为f1(x)为指数型分段函数,所以对f1(x)再进行分段线性拟合,得到拟合函数f2(x),即求得速率常数k(式2),其中c为常数。

(2)

由图1可见,氧化温度升高时(120℃升高至140℃),IP缩短(29.9 h缩短至6 h),速率常数k增大(1.08E-05增大至1.11E-04)。由于Rancimat 743油脂氧化稳定性测定仪的最佳测定时间在3~8 h,所以选取140℃进行试验,结果见表2。

表2 椰子油的氧化诱导时间(140℃)

由表2可知,酶解法提取的VCO的IP差异显著,总体来看椰子油都有较高的抗氧化活性,这与Zhao等[14-15]的研究有着相同的结论。VCO氧化稳定性由强到弱依次为:酶解法>湿磨加工>热处理法>干法加工。同时,酶解法提取的VCO的IP为7.5 h,显著长于商业椰子油的IP,可能是由于酶解法提取的VCO中存在较多的抗氧化成分(维生素A、茶多酚、类胡萝卜素和黄酮等)发挥了作用[16-17];而其他方法提取的VCO与商业椰子油的IP差异性不显著。

在Rancimat法测定中,亚麻籽油在110℃的IP为1.0 h,120℃大豆油的IP为3.8 h,140℃菜籽油的IP为3.1 h,均低于椰子油的IP。

2.3 酶解法提取的VCO与商业棕榈油氧化稳定性对比

对酶解法提取的VCO和商业棕榈油的氧化稳定性进行对比分析,结果见表3。

表3 酶解法提取的VCO与商业棕榈油的氧化诱导时间(140℃)

由表3可知,酶解法提取的VCO与商业棕榈油的IP有显著性差异,VCO的IP是商业棕榈油的3倍多,这是因为椰子油中含有大量的饱和脂肪酸,而棕榈油中不含短链脂肪酸(C6以下)且饱和脂肪酸含量较少,因而对后续研究棕榈属VCO有参考价值与理论支撑。研究表明[18]:椰子油中大量的饱和脂肪酸是其稳定性较好的主要原因,与其他一些食用油相比,椰子油具有更好的热稳定性和氧化稳定性。

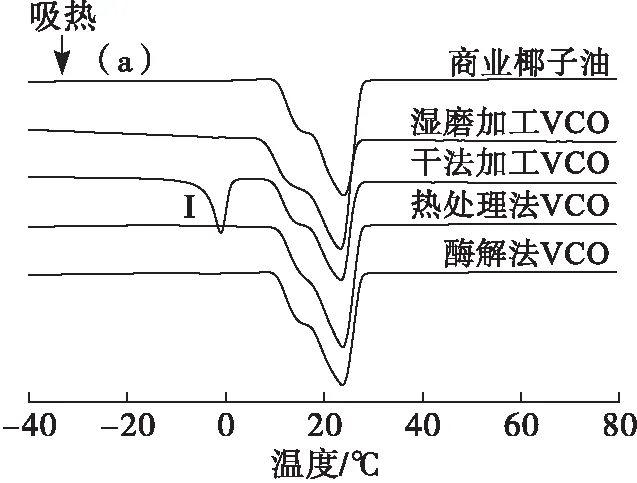

2.4 热力学特性

对商业椰子油和不同方法提取的VCO进行DSC测定,其热力学特性曲线如图2所示。

图2椰子油的熔融曲线(a)和结晶曲线(b)

由图2(a)可知,椰子油熔融曲线含有一个明显的吸热峰,在10℃左右出现,表明该温度下椰子油开始熔化,熔点范围为25~26℃;不同提取方法所得的VCO熔点差异不显著,且都存在多个吸热峰及其对应的放热峰。其中干法加工提取的VCO在低熔点部分有一个熔化峰Ⅰ(约0℃),可能是干法提取的VCO中的甘油三酯(TAG)和脂肪酸的分布和饱和程度不同,导致在10~26℃出现熔程较长的熔化峰,较小的肩峰内嵌于主要的吸热峰。不同方法提取的VCO中饱和、不饱和TAG和脂肪酸含量的不同,导致各曲线峰形略有差异。干法提取的VCO的峰形结果与Mansor等[19]的研究结果相吻合;其他方法提取的VCO的峰形与Marina等[20]所测得的VCO峰形类似,都不存在这个小峰,差别可能是由于两种VCO的原料不同或提取方法不同而造成的[21]。较小的肩峰对应于VCO的较低熔点组分(不饱和的TAG和脂肪酸),更大的主峰对应于较高熔点组分(饱和的TAG和脂肪酸)[19]。不同方法提取的VCO中脂肪酸组成与饱和程度的不同也导致了不同的结晶速率。由图2(b)可知,所有曲线在-10~10℃均有有两个不同但重叠的主要放热峰,干法加工的VCO在-20~10℃还有一个结晶峰。

3 结 论

采用湿磨加工、干法加工、热处理法和酶解法分别从椰子中提取原生态椰子油(VCO),并与商业椰子油进行对比分析。测得VCO中饱和脂肪酸含量均达到90%左右,富含月桂酸。干法加工的VCO不饱和脂肪酸和其中的油酸含量显著高于商业椰子油和其他方法提取的VCO的。VCO具有较高的抗氧化活性,不同提取方法对VCO的氧化诱导时间有较显著影响,酶解法提取的VCO具有较高的氧化稳定性。

[1] BLANCA J V, LIANNE M D, MA CONCEPCION C L. Descriptive sensory evaluation of virgin coconut oil and refined, bleached and deodorized coconut oil [J]. Food Sci Technol, 2007, 40(2): 193-199.

[2] 李瑞, 夏秋瑜, 李枚秋, 等. 原生态椰子油工业化生产工艺研究及经济效益分析[J]. 食品工业科技, 2008, 29(3): 192-194.

[3] 段岢君, 陈卫军, 宋菲, 等. 椰子油的精深加工与综合利用[J]. 热带农业科学, 2013, 33(5): 67-72.

[4] 姜月霞, 李永刚, 杨巡天, 等. 亚临界萃取原生态椰子油的工艺研究[J]. 海南医学院学报, 2012, 18(9): 1200-1205.

[5] NEVIN K G, RAJAMOHAN T. Beneficial effects of virgin coconut oil on lipid parameters and in vitro LDL oxidation [J]. Clin Biochem, 2004, 37: 830-835.

[6] NEVIN K G, RAJAMOHAN T. Virgin coconut oil supplemented diet increases the antioxidant status in rats[J]. Food Chem, 2006, 99: 260-266.

[7] 李瑞, 夏秋瑜, 陈华, 等. 国外原生态椰子油的加工方法及功能性质[J].食品工业科技, 2007, 28(11): 237-239.

[8] 黄龙芳. 热带食用作物加工[M]. 北京:中国农业出版社, 1997.

[9] 夏秋瑜, 李瑞, 陈卫军, 等. 纤维素酶水解制备天然椰子油的研究[J]. 中国油脂, 2008, 33(12): 16-19.

[10] 李永存. 棕榈油和椰子油制备高碳醇的加氢催化剂[J]. 石油化工动态, 1994(4): 13-20.

[11] ZHANG Z, WANG Y , MA X , et al. Characterisation and oxidation stability of monoacylglycerols from partially hydrogenated corn oil[J]. Food Chem, 2015, 173: 70-79.

[12] 王艇, 朱振中, 闵欣, 等. 石墨烯修饰电极电化学阻抗法测量油脂的氧化诱导时间[J]. 分析科学学报, 2015, 31(4): 489-493.

[13] 朱振宝, 刘梦颖, 易建华. Rancimat法测定3种坚果油脂氧化稳定性的条件研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版), 2014, 32(4): 97-101.

[14] ZHAO X L, CHEN W J, ZHAO S L, et al. Antioxidative activity of the extractives from coconut testa oil[J]. Chin J Trop Crop, 2012, 33(1): 162-165.

[15] ZHAO X L, CHEN W J, ZHAO S L, et al. Inhibition of coconut testa oil extracts on human low-density lipoprotein oxidation[J]. Nat Prod Res Devel, 2012, 24(5):668-671.

[16] 刘荣, 郑旭煦, 殷钟意. 天然抗氧化剂在植物油脂中的应用研究进展[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版), 2015, 32(10): 43-47.

[17] 夏秋瑜, 李瑞, 唐敏敏, 等. 天然椰子油的组分及其对花生油氧化稳定性的影响[J]. 中国粮油学报, 2012, 27(9): 64-66,70.

[18] ZHANG Y F, ZHENG Y J, DUAN K J, et al. Preparation, antioxidant activity and protective effect of coconut testa oil extraction on oxidative damage to human serum albumin[J]. Int J Food Sci Technol, 2016, 51:946-953.

[19] MANSOR T S T, CHE MAN Y B, SHUHAIMI M. Employment of differential scanning calorimetry in detecting lard adulteration in virgin coconut oil[J]. J Am Oil Chem Soc, 2012, 89(3): 485-496.

[20] MARINA A M, CHE MAN Y B, NAZIMAH S A H, et al. Monitoring the adulteration of virgin coconut oil by selected vegetable oils using differential scanning calorimetry[J]. J Food Lipid, 2009, 16(1):50-61.

[21] CHE MAN Y B, ABDUL KARIM M I B, TENG C T. Extraction of coconut oil withLactobacillusplantarum1041 IAM[J]. J Am Oil Chem Soc, 1997, 74(9):1115-1119.

Physicochemicalpropertiesofvirgincoconutoilextractedbydifferentmethods

LI Guanghui1,2, FEILIANA Tandiono1,2, CHEN Jiazi1,2, YE Yaokun1,2, LIU Hua3, WANG Ying1,2,WANG Yong1,2

(1.Guangdong University Engineering Technology Research Center for Oils and Fats Biorefinery,Department of Food Science and Engineering, Jinan University, Guangzhou 510632, China; 2.Guangdong Saskatchewan Oilseed Joint Laboratory & University of Saskatchewan, Guangzhou 510632, China; 3.Guangzhou General Hospital of Guangzhou Military Area, Guangzhou 510010, China)

The virgin coconut oil (VCO) was extracted by wet method, dry extraction, boiling water extraction and enzymatic method. Its physicochemical properties were analyzed by gas chromatography,Rancimat method and differential scanning calorimetry, and compared with those of commercial coconut oil. Meanwhile, the antioxidant activity of VCO extracted by enzymatic method was compared with commerical palm oil. The results showed that the fatty acids of VCO were mainly saturated fatty acids. Saturated fatty acids content in VCO was about 90%, with the highest value of 95.1% in VCO extracted by enzymatic method. VCO extracted by dry method contained more unsaturated fatty acids and oleic acid had higher content. Oxidation induction period(IP) of VCO extracted by enzymatic method had significant difference, reaching 7.5 h at 140℃, which was significantly higher than that of palm oil. VCO extracted by enzymatic method had the best oxidative stability. Melting temperature and crystallization temperature of VCO were in the range of 25-26℃ and -10-10℃, respectively.

virgin coconut oil; antioxidant activity; oxidation induction period

2016-11-11;

:2017-03-17

教育部“新世纪优秀人才”支持计划(NCET-12-0675)

李光辉(1992),男,硕士研究生,研究方向为油脂生物炼制(E-mail)bruce@stu2015.jnu.edu.cn。

汪 勇,研究员,博士(E-mail)twyong@jnu.edu.cn。

TS224;TQ645

:A

1003-7969(2017)08-0001-05

——头发