说说日本人性格中的“跟随性”

郭宇宽

耻于“与众不同”

最近在纽约苏富比拍卖行的拍卖会上,非洲裔美国艺术家尚·米榭·巴斯奇亚的那幅看上去像涂鸦的作品《无题》,以1.1亿美元的天价成交了。这个价格创造了多项拍卖纪录。1984年,第一手买家买下《无题》时只花了1.9万美元,33年间,这个价格翻了5800倍。近几年巴斯奇亚的确受到热捧,有10余件作品的拍卖价格都超过2000万美元,不过上亿美元还是第一次。

创造《无题》价格纪录的是日本收藏家、电商大亨前泽友作。前泽友作曾是一名摇滚乐手,后来在电子商务世界里打造了一个庞大的帝国。在福布斯财富榜上,他名列日本首富第17位,身家达到27亿美元。

如果你在上世纪八九十年代就看准了潮流的方向,以低价买入了巴斯奇亚的作品,很多人都会佩服你的眼光。但到了今天,日本人才姗姗来迟地一掷千金“造就美国最贵艺术家”(日本媒体语),就不禁让人怀疑,这到底是独具慧眼的长远投资,还是在潮流裹挟下的“高位接盘”?

不光是巴斯奇亚,日本人当年追捧梵高的作品时,一样是赶了个晚集,以高价买入《向日葵》《鸢尾花》和《加谢医生的肖像》,名噪一时,谁料旋即迎来“泡沫经济”,这些作品变成“鸡肋”,降至半价都难以出售。日本银行的地下仓库里堆满了抵债的画作,曾经的日本富豪欲哭无泪,从“画痴”沦为“画奴”。

日本富豪为什么不在艺术潮流早期出手,非要等到这个潮流已经轰轰烈烈的时候才来做“接盘侠”呢?我认为要从文化上找原因——日本文化强调从众,日本人的性格中具有一种“跟随性”。

某种程度上讲,日本儒家文化的根基比现在的中国还深。日本人无论做什么事情,一般都有一套固定模式,喜欢照着模式进行,也喜欢很多人一起做,跟风倾向明显。总是觉得别人这样做了或是这么多人这样做了就肯定是对的,容易忽视自我意识,盲目地选择别人的意识。“集体”“依赖”“模仿”,这三点概括了日本人的性格框架。

有旅行者这样描述在日本看到的情景:很多人要过马路,但人行横道的信号是红灯,马路上没有车,即便过去也没有危险。要过马路的人们互相看看,显露出不耐烦的表情,做出欲动又止的姿势,好像都在互相等待。突然一个人动起来了,紧接着就有第二、第三个人跨出去,然后,大家几乎不分先后地迎着红灯到了彼岸。“从众无惧”是日本常用的俗语,只要是跟着大家就无所畏惧。

也有一则不知出自何处而广为流传的笑话这么描述各国的民族性格:泰坦尼克号就要沉了,老幼和妇女都上救生船走了,剩下的青壮年男人为了不被沉船引起的漩涡卷入海底,趁船沉之前赶紧往海里跳。船长对英国人说:要保持你的绅士风度吗?跳!英国人跳下去了。再对美国人说:你要当英雄吗?跳!美国人跳下去了。又对德国人说:你要守规矩的话,跳!德国人也跳下去了。最后就剩日本人了,于是他对着日本人的耳朵小声说:大家都跳下去了,你還不跳?日本人这才毫不犹豫地跳了下去……

对日本人来说,最为恐怖和羞耻的事情就是“与众不同”。他们深知做事不得自作主张、标新立异,更不能轻举妄动,否则可能要遭到集体的蔑视和攻击,要忍受孤独、寂寞甚至屈辱。他们普遍愿意被包裹在日本式的小集团中安稳度日,那里并不需要特别能干的人,如果谁特别有主意,有新想法,或者显得突出能干的话,倒容易引起周遭的反感,随之而来的是各式麻烦。

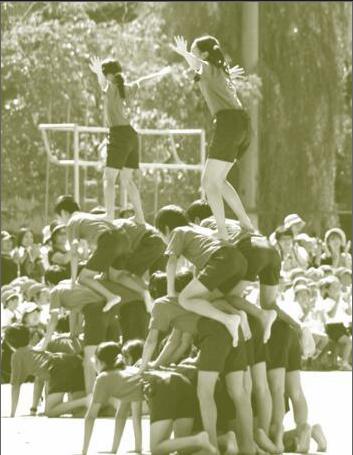

个体的“平庸”与集体的强大

人们寻求安全感因而获得归属感,进而发展成对集团的忠诚心和责任感。在日本,有不少激励集团精神的方法,比如,众人高唱社歌以凝聚员工;每个新首相在当选时,必领着众人高举双手,三呼万岁,以示万众一心;每当集团聚会结束时,大家共同击掌,“啪啪啪,啪啪啪,啪啪啪——啪”,连续循环三次,节奏整齐,以寻找共通的感觉及意识,高扬集团精神。

不仅在习惯上,日本从制度上也采用了对集团活动十分有利的措施。日本企业广泛实行“终身雇佣制”和“年功序列制”。可是这样一来,日本企业如何保证职员能为企业努力工作呢?如果有职员躺在公司的“大锅饭”上光吃不干,公司岂不是吃亏了吗?这时,集团的组织作用就得以充分发挥了。

“终身雇佣”以及日本人强烈的归属意识,使职员们意识到自己的将来只有依靠组织的成功才能得到保证。一方面,长期在一个地方工作,每个人都形成了一张关系网,这些关系是一生的宝贵财富。另一方面,年轻职员的工资可能比较低,但随着年头的增长,待遇自然而然就会好起来。若一直干到退休的话,可以得到丰厚的退职金,退职金是根据职工在某个单位所待时间的长短来计算的。

如果谁想跳槽,他积累多年的工作关系网将失去作用,一切得从头再来。在退职金方面也要吃亏,原公司给的不多,新公司工龄要从零算起。日本从制度上把人死死地钉在某个集团中,使他们为该集团长期奉献,这成了日本发展的动力和源泉。

在日本的集体中,个人的意识必须符合集体意志,这样就大大减少了因意见不一而造成的同事之间互不服气、不支持甚至互相拆台的情况。每个人就像机器中的零件,几乎没有内耗地运转,效率自然大大提高。日本人存在于一个集团主义、集体利益优先、个人服从集体的命运共同体环境中,公开的个性发挥在日本社会中可以说是没有市场且不被允许的。

当然,日本人也是人,也有七情六欲和个性,也有表现自我以显示个人存在的欲望。在集团的铁壳子里,这些都不易实现。为了宣泄,日本式的“欺负”就成了一种重要方式。年龄大的对年龄小的,早入社的对晚入社的,上司对部下,下级合伙对上级,“欺负”和“被欺负”几乎是人人都要经历的事。奇怪的是,这竟成了集团增进凝聚力,激发干劲及忠诚心的催化剂。尽管内部有激烈的“欺负”和倾轧,但当所有成员需要一致对外时,他们又真的能不计前嫌,“上下左右团结如一人”,“吃里扒外”者几乎没有,历史上极少记载有日本人背叛民族与外国势力勾结来对付本国的事例。

日本人极度寻求互相之间的照顾或被照顾,安慰与被安慰,支持和被支持,只要跟随着大家,就能消除不安。他们这种主动收敛个性去配合集团的行为,使日本人集团形成了一个可称之为“内”的人际关系环境。这些互相依存、互相支撑而又互相“欺负”的人们,内外分明,组成强有力的行动集团。那些独处时“弱不禁风”的人,一旦进入集团就会一下子强壮起来,凝聚排外,变得富有攻击性,甚至无所畏惧,能为集团利益赴汤蹈火。

日本人的“跟随性”性格,一方面造成了个体的“平庸”,另一方面也造就了集体的强大。这样“奇特”的日本人,值得好好观察。

(作者系资深媒体人)endprint