加筋高填方路堤沉降与稳定性试验及数值模拟分析

郭晓魁

(山西省公路工程质量检测中心,山西 太原 030006)

0 引言

近年来,我国高速公路事业迎来了高速发展的新时期,公路、铁路作为我国西部大开发的建设重点也取得了飞速发展[1-2]。但是,由于我国西部地区主要以山川、丘陵、峡谷等复杂地形为主,这就导致在建设高速公路过程中需要采取一些特殊的路基形式,例如深挖和填挖相结合的路基。目前,最常见的路堤结构形式是高填方路堤,这种结构形式覆盖面积广,填筑高度大,在使用过程中需要注意路堤的稳定性和变形情况[3]。为了解决上述问题,近年来对于高填方路堤进行加筋处理这种新型路堤结构形式得到了越来越广泛的应用[4-6]。

20世纪中叶,法国工程师通过研究表明,有机纤维材料的添加能够在一定程度上提高土体的强度,随后加筋土的概念开始出现,于1965年首次将加筋土技术成功运用到了提高挡土墙受力性能的工程中,随后得到了世界各国的关注。1980年我国通过该技术建成了首座加筋土挡土墙,目前加筋土技术被广泛应用于堤坝、港口、软土地基处理等多领域[7-8]。

本文对河北省某高速公路高填方路堤进行了长期沉降及土压力监测,实测有、无格栅情况下试验路段高填方路堤应力变化及沉降变化。同时,利用FLAC 3D有限差分软件对实际工程进行了模拟,分析了该路段沉降及土压力变化规律,通过与试验数据进行对比验证了模型的准确性和可靠性。

1 加筋高填方路堤施工现场试验

本试验选取的路线全长44.67 km,全线整体式路基宽度为28 m,考虑到安全因素,在有条件的地方设置了宽度为12 m的避险车道。试验路堤断面高度为16 m,根据路基高度不同分别采用了不同的坡率:路堤竖直高度不大于8 m时,在接近8 m位置铺设宽度为2 m的平台,选取坡率为1∶1.5;当路堤竖直高度大于8 m且小于20 m时,应将1∶1.75作为8 m以下边坡坡率。

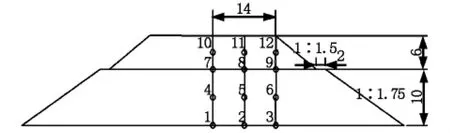

试验选用仪器为土压力盒和沉降板,在试验之前要认真检查仪器性能以保证量测数据的准确性。现场试验选取埋设土工格栅路堤截面和无土工格栅路堤截面各一个,分别在两个断面上标注监测点共12个,为了方便监测土压力在每个点的情况,在各个点都放置一个土压力盒,且在1、2、3点处加设沉降板中,数据采集直至沉降非常稳定,观测面如图1所示。

图1 断面示意图

如表1所示,路堤的沉降是随进行着的高填方路堤工程中增加的路堤填方高度和自身压缩而增大的,与 1、2、3 或 7、8、9 点相比,中心监测点 1 的位置是发生最大沉降量处,其位于路基与路面的接触层,并且其沉降量是随距离路堤中心距离靠近而逐渐增大的。

表1 沉降观测量累计值统计表 mm

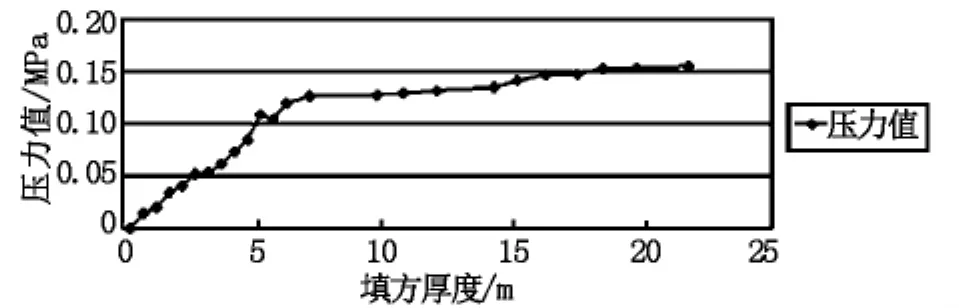

该试验分别取加筋和不加筋两个断面进行研究,其埋设6层压力盒,通过对两断面数据的对比研究,最后分析可得高填方路堤施工中对于土工格栅的使用有着良好的效果,图2和图3分别是有、无格栅条件下,各土压力盒的高度和竖向土压力之间的关系,在本试验近一年的时间内,这两幅图系统地呈现出高填方路堤随填土厚度的增加,竖向土压力也增大的这个非线性变化规律。由这两个图对比可知,在其他条件相同的情况下,有格栅路堤比无格栅路堤的土压力值大。另外,由于格栅承担了部分土压力的作用,所以减小了填方高度对其的影响,压力-高度变化曲线与无筋情况下比较,有着明显的变缓趋势。

图2 有格栅下层土土压力随填方高度的变化

图3 无格栅下层土土压力随填方高度的变化

2 加筋高填方路堤数值模拟与分析

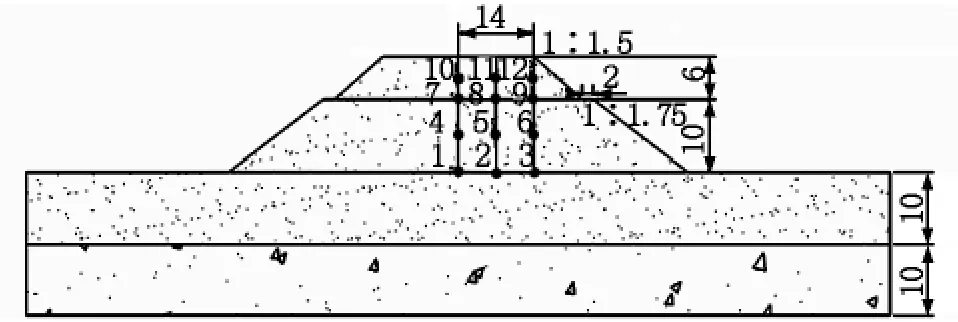

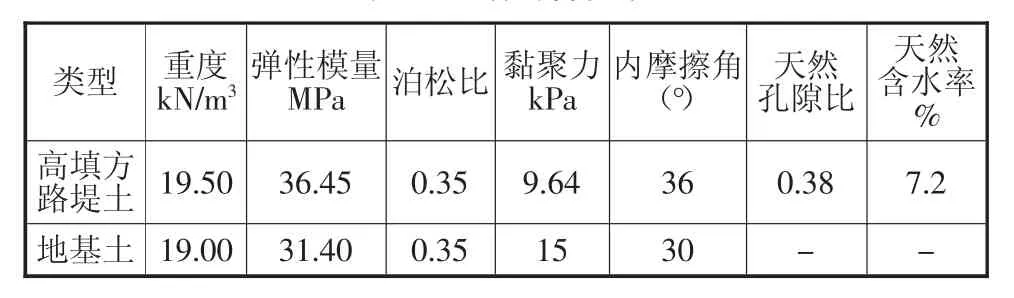

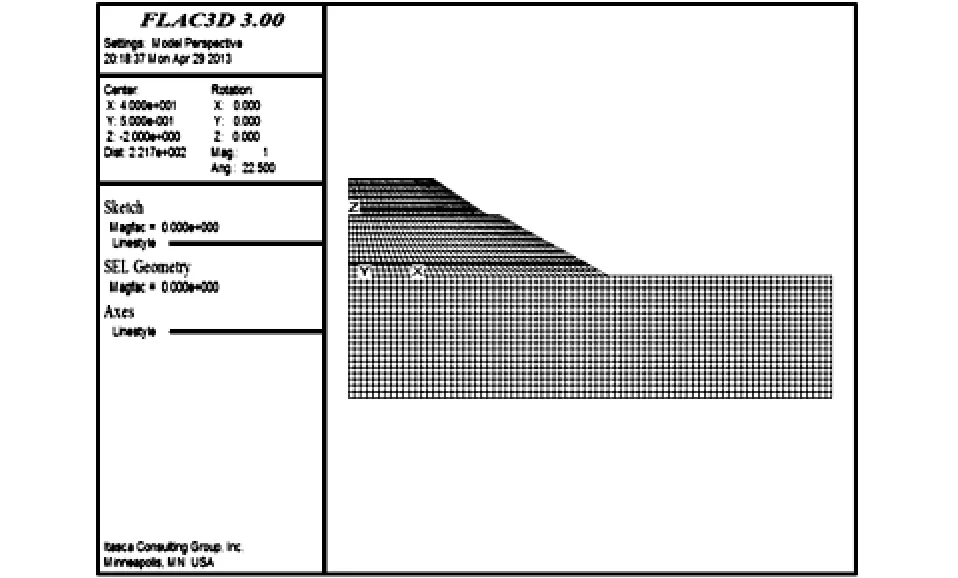

图4为本文建立模型图,路堤填方为上部梯形结构,垫层和路基分别以下部两块长方形表示。路堤分为两级,一级6 m,二级10 m,共16 m。上部路堤坡比是1∶1.5,下部路堤坡比是1∶1.75,堤顶宽度取28 m,选取的垫层和路基计算高度为20 m。为模拟施工过程的方便,网格单元采用边长为1 m的正方形,在软件模拟中,也采用每1 m填土一次。土工格栅基本力学特性指标及各项土体参数见表2和表3。

图4 模型图断面示意图

表2 土体计算参数

表3 土工格栅力学特性指标

在实际施工过程中,分层填土的每层高度控制在0.3~0.5 m之间,每3层的平均填土高度约为1.0 m。在进行软件建模时,为方便计算,设置每层填土厚度为1.0 m,且待每层土体达到默认平衡条件时再进行下一层土的填筑,共进行16次土层平衡计算。

图6 加筋高填方路堤模型及网格划分图

本文分别建立了两种有无铺设土工格栅的高填方路堤模型,并对施工现场的实际填筑过程进行模拟,通过对比分析两种模型,研究高填方路堤在加筋时的各项指标的变化情况。未加筋模型见图5,加筋模型见图6。

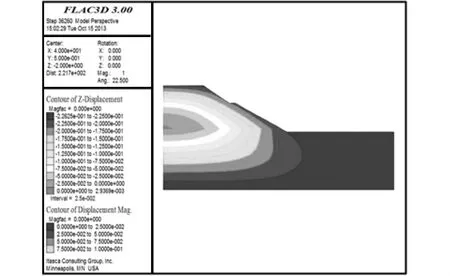

图7 未加筋路堤变形总量云图

图7和图8分别给出了未加筋高填方路堤模型变形总量云图和加筋高填方路堤模型变形总量云图,由这两个图可以看出,未加筋路堤与加筋路堤的整体变形趋势是相同的,但是加筋后的路堤变形总量变化更均匀,这说明筋土界面对于加筋路堤的稳定性起到了很好的作用。

图8 加筋路堤变形总量云图

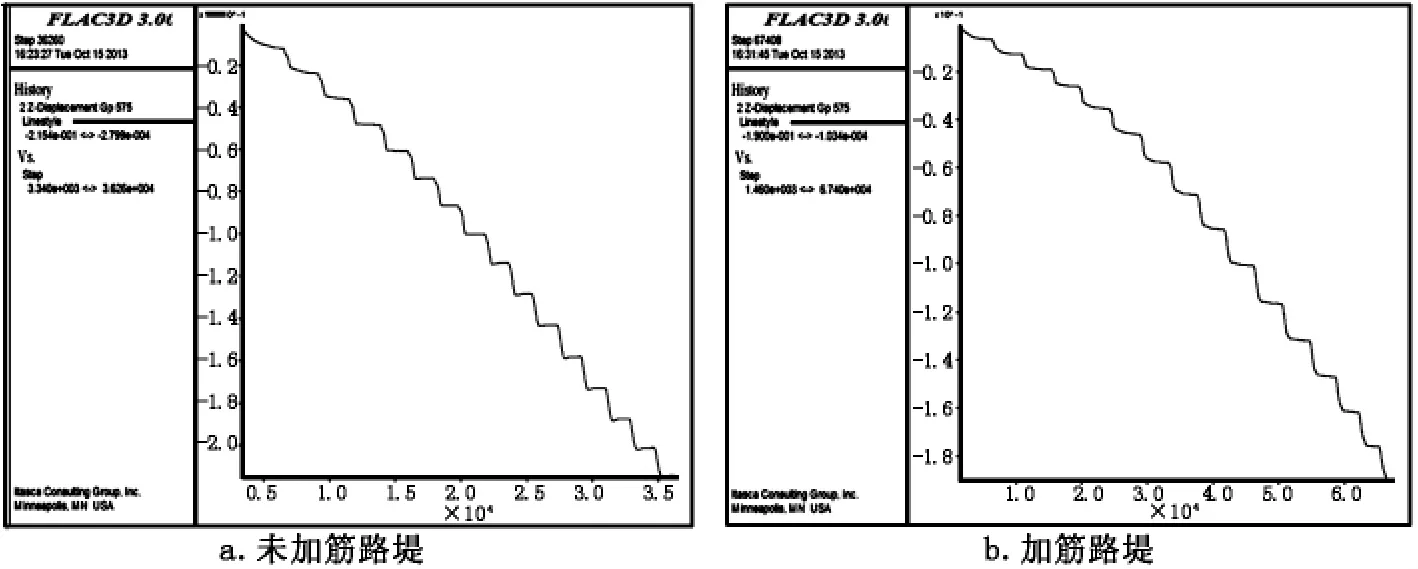

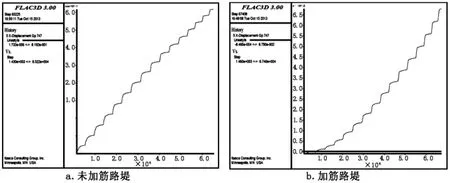

分别对于监测点1在加筋和未加筋情况下进行沉降量分析,其沉降量的变化曲线见图9,图中两条曲线都呈“阶梯状”,其原因在于软件计算时考虑了施工中的分级加载过程。这两条曲线的走势都是沉降不断增大,但是加筋与未加筋路堤相比沉降值降低了近4 cm,说明土工格栅对于路堤沉降有着很好的控制效果。

图9 路堤监测点1沉降变化曲线

图10 路堤坡脚水平位移变化曲线

图10分别统计了两种情况下的坡脚点水平位移变化情况,其中未加筋为6.7 m,加筋为0.8 cm,上述数据说明了加筋在对于路堤的水平位移起到了很大的限制作用,在保护路堤土体的同时,对于其稳定性也有所提高。

3 加筋高填方路堤的实际工程分析

加筋土对路堤及边坡的稳定性有利,能够减少路堤的沉降,减小土体的侧向位移,减小土压力,但是具体的指标并没有规定。可以通过软件模拟出不同情况,从加筋层数、间距、位置等方面对试验进行模拟分析。

首先对土体加1层、2层直至15层格栅,得到图11沉降对格栅层数增加而变化的曲线。由图中数据可得,在格栅层数不超过6层时,土体沉降伴随其层数的增加而显著下降;当超过6层后,其层数增加对于土体沉降将不会有明显影响。

图11 路堤中心沉降与土工格栅层数的关系曲线

然后分析加筋位置对土体的影响,当格栅层数相同时,加在不同的位置也会对土体造成不同的影响,由此得到图12,统计出加筋位置的不同土工格栅在不同部位能达到最大拉应力。由图12可以看出,在距路堤顶面6 m左右的位置,格栅的最大拉应力达到了最大值,此处的土工格栅发挥出最大作用,所以在此处设置土工格栅是十分必要的,而在路堤与地基交界面上0~2 m范围内,所加格栅受到的拉应力并不大,所以此处并不是最佳的加筋位置。

图12 土工格栅不同加筋位置下的最大拉力值

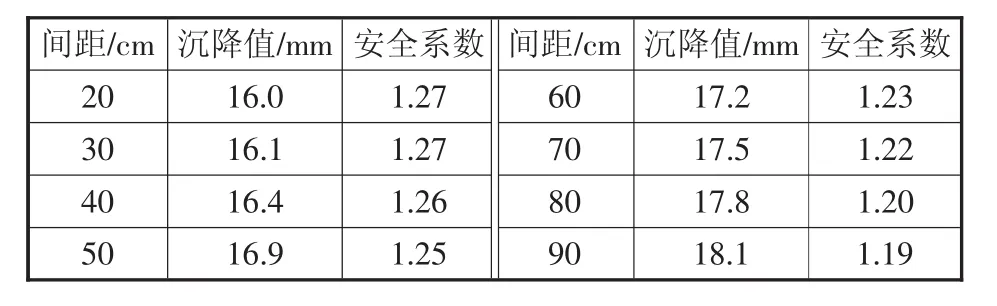

最后对不同间距的土工格栅进行研究,分别5 m、9 m、13 m作为距离堤顶的距离位置进行土工格栅的添加,每个位置各加入3层,取5 m、9 m、13 m三个位置的上下各20 cm、30 cm、40 cm直至90 cm分别各设置两层格栅,即每个模型各设置9层格栅,通过FLAC 3D的跟踪功能,记录路堤中心点的沉降,并计算各个间距下路堤的安全系数,记录如表4所示。

表4 土工格栅间距与路堤中心沉降值及安全系数的关系

由上述结果可以看出,对于差异沉降的减少、安全系数的提高等方面会随着格栅密度的提高而起到显著作用,路堤中心的沉降值在格栅间距为20 cm时几乎减小了30%,效果十分明显。而在实际施工过程中,为保证加筋充分发挥作用,还是尽可能适当对于铺设层数进行增加。

4 结论

a)随着时间的不断推移,中间大、两边小的变形特性在堤顶的沉降变形过程中体现的越来越明显。同时由于路堤填筑的不断进行,高度的不断增加,其本身的压缩变形也在不断增大,沉降值最大位置常出现在堤底与地基相交中心处,随着与中心线的偏离沉降逐渐减小。通过文中的研究计算可知,在路堤填筑施工过程期间其沉降所占结构全部阶段沉降的比值可达90%之多,而完工后结构沉降量仅占10%左右。

b)通过运用有限元分析软件FLAC 3D,对于实际工程情况进行了仿真分析,并证明了本文方法的正确性。分别对加筋路堤和未加筋路堤进行模拟,计算了筋材在高填方路堤的竖向沉降、水平位移、稳定性等方面所起到的改善作用。证明了在高填方路堤的沉降控制和稳定性提高方面加筋是一种行之有效的方案。