桑椹肥大性菌核病病原生长温度测定及抑菌药剂筛选

王明 邵元元 黄仁志 龙唐忠 李章宝

(湖南省蚕桑科学研究所 410127)

桑椹肥大性菌核病病原生长温度测定及抑菌药剂筛选

王明 邵元元 黄仁志 龙唐忠 李章宝

(湖南省蚕桑科学研究所 410127)

采用常规的微生物学实验方法,研究桑椹肥大性菌核病病原菌生长温度。结果表明,该病原菌丝在PDA培养基上生长良好,可形成白色絮状圆形菌落,并能产生分生孢子梗和分生孢子,菌丝生长温度范围为5~37.5℃,适宜温度为20~30℃,最适温度为25℃,菌丝和菌核的致死温度为50℃、10min 。采用菌丝生长速率法,研究杀菌剂对桑椹肥大性菌核病病原菌的抑制作用试验,结果表明,8种杀菌剂的3个浓度梯度对桑椹肥大性菌核病病原菌均有一定的抑菌效果。根据最低剂量使用农药原则,并考虑到田间环境影响防治效果等因素,筛选出40%菌核净可湿性粉剂1.33g/L 、25%咪鲜胺和10%丙硫唑悬浮剂2.0g/L作为防治桑椹肥大性菌核病的参考药剂。

桑椹肥大性菌核病;病原菌;温度;杀菌剂;相对抑菌率

桑椹肥大性菌核病是桑椹的一种毁灭性病害。该病在我国大部分桑区均有发生。桑椹发病后,病椹膨大,花被肿厚,呈乳白色或灰白色,弄破后散出臭气,在桑椹中心有一块黑色干硬的大菌核。该病病原菌〔Ciboriashiraiana(P.Henn) Wketz.〕是桑椹菌核病的优势种,属子囊菌亚门、盘菌纲、柔膜菌目、核盘菌科、杯盘菌属[1]。近几年来,随着我国果桑产业的兴起与快速发展,湖南省旅游区及城市周边区果桑采摘体验园数量迅速增加,桑椹肥大性菌核病也随之在果桑区普遍发生,特别是油菜种植区域发病率达20%~80%,危害十分严重。为了弄清该病在湖南的发生规律,并为有效控制该病提供科学依据,笔者开展了实验研究。

1 材料与方法

1.1 病原菌分离与纯化

2016年5月采集湖南省蚕桑科学研究所桑园中的桑椹肥大型菌核病病果,剥去外层取病果中菌核,在无菌操作箱中先用75%乙醇表面消毒1min,再用0.1%氯化汞消毒2min,然后用无菌水漂洗3次后置于无菌滤纸上吸去表面多余水分,最后用无菌解剖刀将菌核切成两半,将切面贴于PDA培养基(琼脂20g,葡萄糖15g,土豆200g,水1 000mL,0.01%链霉素)平板上,于25℃培养48h后挑取单菌落边缘菌丝进行纯化[2]。

1.2 病原菌菌落形态观察

将纯化的菌株接种到PDA培养基平板中央,置于25℃恒温箱中,采取12h光照与黑暗交替培养7~10d,观察菌落形态、颜色变化情况,5 d后置于显微镜下观察产生分生孢子情况。

1.3 病原菌生长温度测定

从分离纯化的菌落边缘取直径5mm菌饼接种到PDA培养基平板中央,分别置于0℃、5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃、35℃、40℃的恒温箱中培养,每24h分别用十字交叉法测量菌落生长直径,每个处理设3个重复,取平均值,连续测量5d。

1.4 菌丝和菌核致死温度测定

挑取培养7d后的成熟菌丝和经表面消毒后的菌核分别置于10mL无菌水试管中,分别放在35℃、40℃、45℃、50℃的水浴中,10min后取出,冷却后分别接种到PDA培养基平板上测定其活性,每个温度处理设3个重复,25℃下培养,5d后观察其生长情况。

1.5 抑菌药剂室内筛选试验

采用菌丝生长速率法对桑椹肥大性菌核病病原菌进行抑菌药剂室内筛选试验。每种药剂分别以3种不同浓度的药液加入PDA培养基中,再将5mm菌丝块接种到PDA培养基中央,置于25℃培养箱中培养5d,以不加药剂的为对照,每个处理设3个重复,测量其菌落直径,计算平均值和相对抑菌率。相相对抑菌率=〔(对照菌落直径-菌落直径)/对照菌落直径〕×100%[3]。

药剂名称及添加浓度设置:A. 80%多菌灵可湿性粉剂(一帆生物科技集团有限公司)配制浓度为2.0 g/L、1.33 g/L、1.0g/L 药液; B. 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂(江苏龙灯化学有限公司)配制浓度为2.0 g/L、1.33g/L、1.0g/L药液;C. 50%腐霉利可湿性粉剂(兴农药业(中国)有限公司)配制浓度为2.0 g/L、1.33 g/L、1.0g/L药液;D. 唑醚·代林联水分散粒剂(巴斯夫植物保护(江苏)有限公司)配制浓度为2.0 g/L、1.33 g/L、1.0g/L 药液;E. 40%菌核净可湿性粉剂(山东科大创业生物有限公司)配制浓度为2.0 g/L、1.33 g/L、1.0g/L 药液;F. 20%苯甲·嘧菌酯悬浮剂(安徽春晖植物农药厂)配制浓度为4.0 g/L、2.0 g/L、1.33g/L 药液;J. 25%咪鲜胺(江苏辉丰农化股份有限公司),配制浓度为4.0 g/L、2.0 g/L、1.33g/L 药液;H. 10%丙硫唑悬浮剂(贵州道元生物技术有限公司)配制浓度为4.0 g/L、2.0 g/L、1.33g/L 药液。

2 结果与分析

2.1 病原菌菌落形态观察

纯化的菌株接种到PDA培养基中央,在25℃、12h光照与黑暗交替下培养,可产生白色絮状圆形菌落。菌丝紧贴培养基生长,7d菌丝长满8cm培养皿,开始形成菌丝团,8d在显微镜下可观察到丛生的分生孢子梗和卵形的分生孢子,10d菌丝团开始变成褐色。

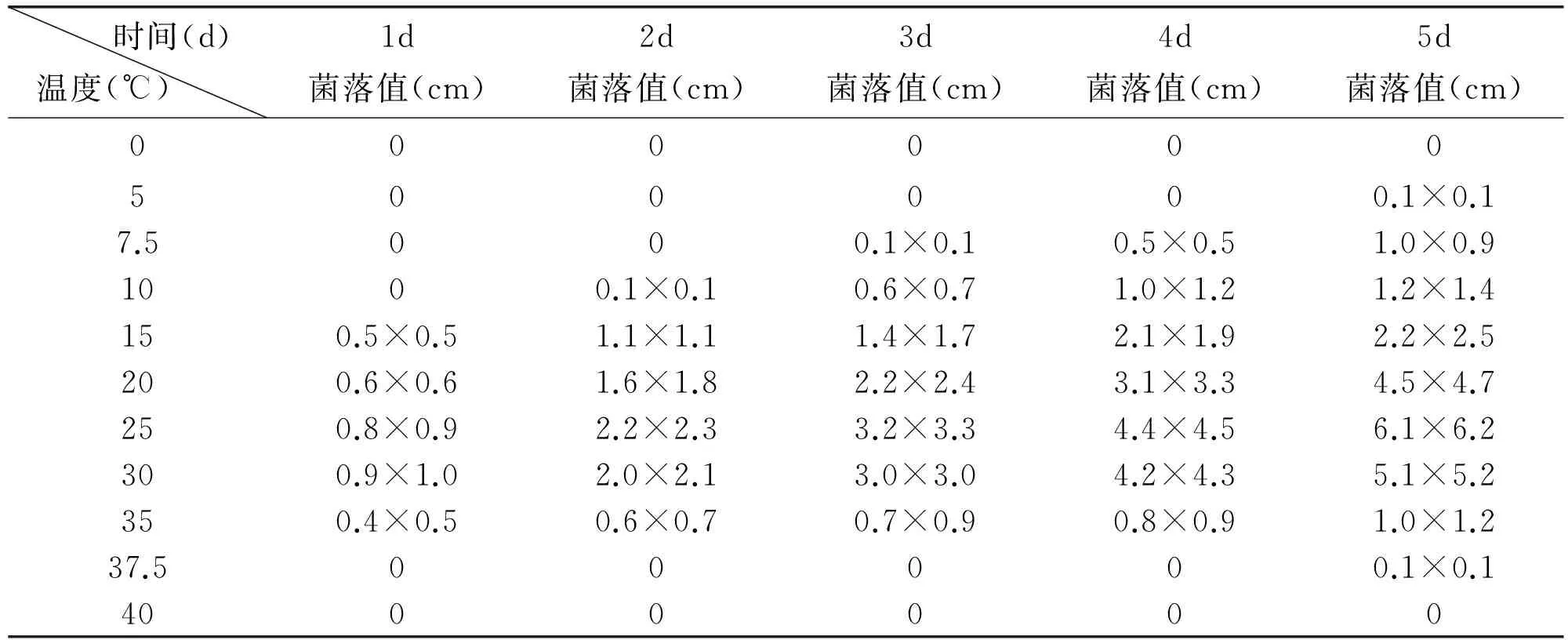

2.2 病原菌生长温度测定

该病原菌在不同的温度、不同的时间下生长速率均有差异,其菌落直径见表1和图1。从表1和图1结果可以得知,该病原菌在25℃时生长速率最快,为1.24cm/d,其最适温度为25℃,20℃和30℃生长速率较快,且无显著差异,其适宜温度为20~30℃,5℃和37.5℃时生长速率最慢,其生长温度范围为5~37.5℃。

表1 温度与时间对菌丝生长速率的影响

图1 温度对桑椹肥大性病原菌生长的影响(培养5d)

2.3 菌丝和菌核致死温度测定

该病原菌丝和菌核分别放在35℃、40℃、45℃、50℃水浴10min后,均能在PDA培养基上生长形成菌落,而50℃的则不能生长形成菌落,表明该病原菌的菌丝和菌核的致死温度为50℃、10min。

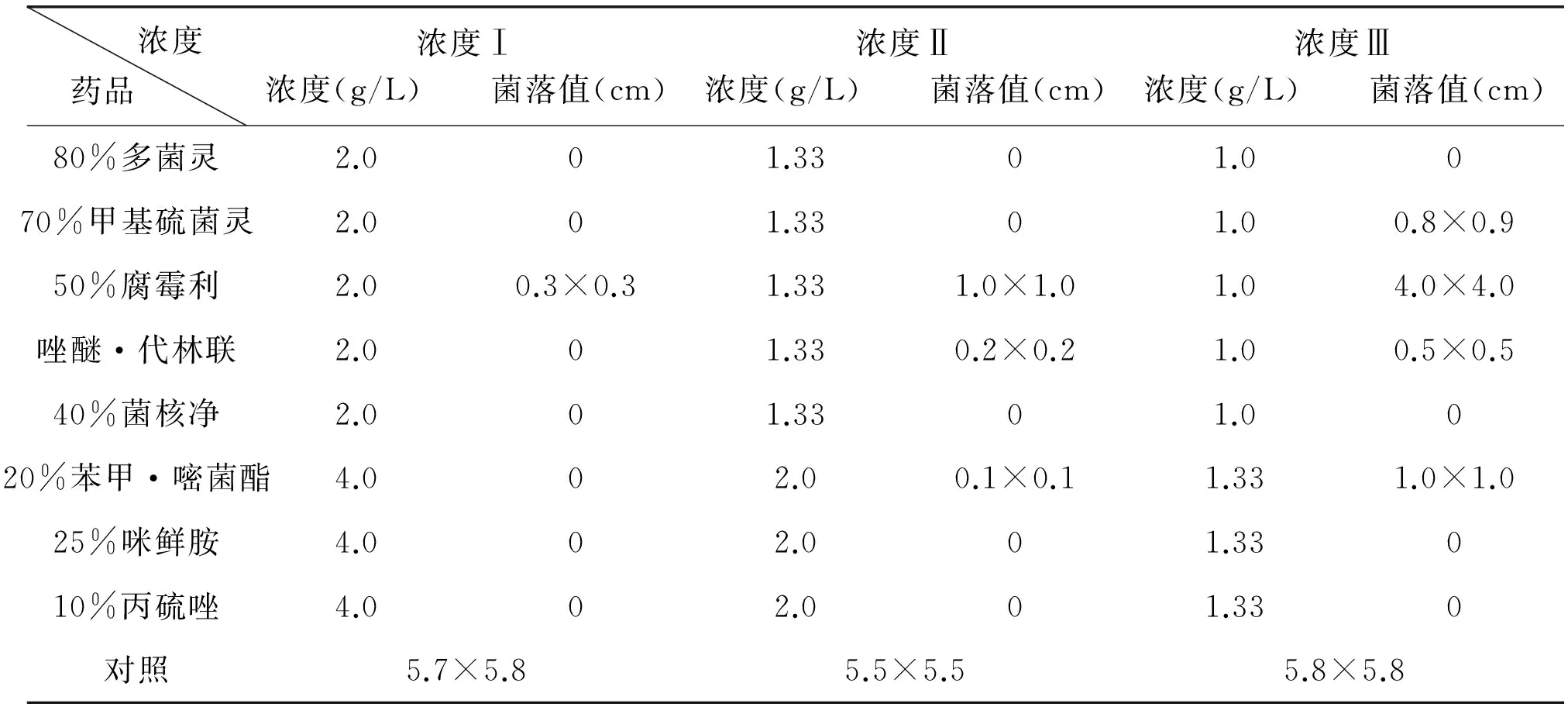

2.4 抑菌药剂室内筛选试验

8种常用杀菌剂的各浓度梯度对桑椹肥大性菌核病病原菌的抑菌效果实验结果见表2。从表2结果得知,8种杀菌剂的3个浓度梯度对桑椹肥大性菌核病病原菌均有一定的抑菌效果,其中,80%多菌灵可湿性粉剂、40%菌核净可湿性粉剂、25%咪鲜胺和10%丙硫唑悬浮剂3个浓度梯度、70%甲基硫菌灵可湿性粉剂2.0g/L、1.33g/L 及唑醚·代林联水分散粒剂2.0g/L 和20%苯甲·嘧菌酯悬浮剂4.0 g/L 的相对抑菌率均为100%,效果最好,50%腐霉利可湿性粉剂效果较差。

表2 药剂与浓度对菌丝生长速率的影响

3 讨论

桑椹肥大性菌核病是桑椹菌核病的优势种,对桑椹具有毁灭性危害。采用菌核组织分离法等常规的微生物学实验方法,研究桑椹肥大性菌核病病原菌生长温度条件。结果表明,该病原菌菌丝在PDA培养基上生长良好,可形成白色絮状圆形菌落,并能产生分生孢子梗和分生孢子。该菌丝生长温度范围为5~37.5℃,适宜温度为20~30℃,最适温度为25℃。该病原菌的菌丝和菌核的致死温度为50℃、10min。这些结果为研究该病提供了生物学基础信息。

采用菌丝生长速率法,研究8种杀菌剂对桑椹肥大性菌核病病原菌的抑制作用试验,结果表明,8种杀菌剂的3个浓度梯度对桑椹肥大性菌核病病原菌均有一定的抑菌效果,其中,有3种杀菌剂的3个浓度梯度、1种杀菌剂的 2个浓度梯度及2种杀菌剂的 1个浓度梯度抑菌效果最好,其相对抑菌率均为100%。根据最低剂量使用农药原则,并考虑到田间环境会影响防治效果等因素,筛选出40%菌核净可湿性粉剂1.33g/L 、25%咪鲜胺和10%丙硫唑悬浮剂2.0g/L作为防治桑椹肥大性菌核病的参考药剂。

[1]余茂德,楼程富.桑树学[M].北京:高等教育出版社,2016:375~378.

[2]方中达.植病研究法[M].北京:农业出版社,1998:110~155.

[3]吕蕊花,赵爱春,王茜龄,等.桑椹缩小性菌核病病原菌的分类和生物学特性及抑菌药剂筛选[J].蚕业科学,2012,38(4):603~609

现代农业产业技术体系建设专项(编号 CARS-22)。