历史课程目标中“时空观念”的理解维度

马维林

摘 要 历史的客观性、关联性和价值性特质决定了历史研究具有三种旨趣:从过去寻找过去——客观与求真;从过去寻找现在——认同与参照;从过去寻找未来——规律与命运。因此,历史的“时空”至少包括关系递进的三个维度——自然时空、社会时空和心灵时空,这三个时空维度决定了历史教学的实践向度。

关键词 历史教学 时空观念 自然时空 社会时空 心灵时空

新发布的《普通高中历史课程标准》将“时空观念”确定为历史学科核心素养的重要内容,作为历史学科重要的课程目标之一,要求学生能够运用时空思维,探求历史事实,建立历史联系,进行历史理解与历史解释;在认识现实社会时,能够将认识的对象置于具体的时空条件下进行考察。作为历史教育工作者,我们一方面要对“时空观念”的内涵进行全面把握,从理论上对其进行认识,从不同维度对其进行理解;另一方面,需从实践层面加大研究力度,在历史教学实践中自觉运用这一观念,将核心素养的要求转化为具体的历史教学实践目标,转化为课堂教学设计,转化为学生的学科核心素养。

传统时空观认为,时间和空间本身可以划分为自然时空和社会时空两种类型,自然科学的时空和社会科学的时空具有本质区别,是两个在内涵和外延上都不同的概念。自然科学的“时空”是“自然时空”,是一种客观的存在,如牛顿经典物理学中的时空是“一切事物的贮藏所”[1],费尔巴哈认为“空间和时间不是现象的简单形式,而是存在的……根本条件”[2],把时间和空间看成是物质运动的形式,强调时空的客观实在性;马克思对传统时空观进行改造,认为人类实践是对自然的人化,时间实际上是人的积极存在,人类通过实践创造了社会生活的时空,时空是人类实践创造的产物。在社会时空观下,“实践活动在时间上的展开就是人类发展空间的创造与拓展”[3]。马克思唯物史观一方面指出了自然时空和社会时空的不同,另一方面又通过肯定物质生产方式对社会发展的决定性作用实现了自然时空向社会时空的转换,建立了自然时空和社会时空的关联。必须指出的是,历史时空主要是一种隐喻的时空,是人的时空,是文化的时空。如“荷马时代”、“康乾盛世”等都是具有人类文明蕴含其中的时空概念,这里的时间往往是人类文明的隐喻,同时也构成了人类历史赖以发生的空间域,是一种人文语境;而“东西方”、“海洋和大陆”、“丝绸之路”等空间概念也不完全是自然地理意义上的客观空间,它们是人类活动所创造的文明空间,同时具有时间意义,是实践的空间。

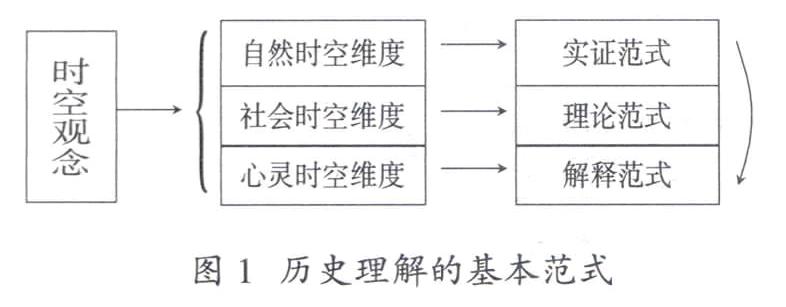

“时空观念”贯通过去、现在和未来,既属于学科方法论范畴,也属于历史学科课程目标范畴。历史研究的任务所在,就是透过史料,在具体的历史时空背景中去理解人类实践活动,以今天的视角对过去发生的历史进行形塑,是一种基于客观事实的主观建构。历史研究者在历史叙述中将生活或过去本身原本在实践上分开的东西放在一起,将不同时空中的历史纳入统一时空范围加以考察,让历史永远保持着认知过去、关注现实、探索未知的张力。因此,历史是发生过的历史、存留下来的历史、被认识的历史和叙述出来的历史这四种历史形态的综合。这就内在决定了历史具有客观性、关联性和价值性,历史研究因而具有三种旨趣:从过去寻找过去——客观与求真;从过去寻找现在——认同与参照;从过去寻找未来——规律与命运。因此,根据已有的研究成果[4],历史的“时空”至少包括关系递进的三个维度:自然时空、社会时空和心灵时空。在这三个“时空”维度下,相应地需要三种历史理解的基本范式,即实证的历史理解范式、理论的历史理解范式和解释的历史理解范式(详见图1)。时空观念的三个维度不仅为我们提供了“时空观念”的阐释视角,也为我们指明了“历史理解”的实践向度。

一、自然时空维度

“自然时空”即历史赖以发生的时间和空间,是不以人的意志为转移的社会时空,构成与人类活动相区分的历史存在。弗兰克·安柯斯密特仅就时间从三个不同方面进行了阐述。他认为,时间包括作为康德式的先验范畴,作为编年的时间和作为体现人类历史性中的时间[5]。先验的时间和空间都是人之外的时空,将自然与人完全对立起来。编年的时间是历史发生的时间,承认人在历史中的存在,编年的时间仍然与人保持着一定的距离,其关注的是客观的时间存在。正如费尔巴哈所说:“空间和时间是一切实体的存在形式。只有在空间和时间内的存在才是存在。”[6]“自然时空”维度下的历史事件通常以编年史的形式进行叙述。编年的历史似乎符合历史的叙事特点,具有时间感,但编年的历史缺少对历史联系的把握,更缺少历史意义的建构。如《春秋》第一年记载:“元年春王正月。三月,公及邾仪父盟于蔑。夏五月,郑伯克段于鄢。秋七月,天王使宰咺来归惠公、仲子之赗。九月,及宋人盟于宿。冬十有二月,祭伯来。公子益师卒。”对这段记述,梁启超曾如是评价:“第一,其文短,达于极点……;第二,一条纪一事,不相联属……;第三,所纪仅各国宫廷事……。”[7]而刘知几在评价《春秋》时则和梁启超的视角不同:“夫《春秋》者,系日月而为次,列时岁以相继,中国外夷,同年共事,莫不备载其事,形于目前。理尽一言,语无重出。”[8]梁启超的评价基本概括了编年体历史叙事的不足。刘知几对编年史的叙事非常肯定,比较全面地论述了编年史的存在价值。综合看,编年体叙事虽有缺陷,但这种叙事对了解历史仍然是必要的,只不过历史研究不能仅停留在这个层面。事实上,在“自然时空”的语境下,历史的时间与空间紧密联系,任何客观的历史事件总是可以用时间和空间去描述。如1840年鸦片战争爆发这一事件,有特定的时间和地点,这里的“时空”是由有时空元素的历史事件组成的;如新航路开辟的历史,我们要准确地了解航海家在什么时间完成了航海活动,主要到达了哪些地方,通过航海活动,人类发现了哪些地方……这些都属于“自然时空”维度下历史学习的任务。反过来说,我们如果要了解自然时空下的历史事件,必須回到这个时间和空间中去发现历史的事实,以实证的方式去学习历史,证明历史事件确实在此时此地存在。可见,纪年或编年史在客观性、真理和实在性方面具有存在价值,离开编年的历史或者客观的历史事件,我们更无法建立历史联系和赋予历史意义。endprint

从“自然时空”的理解出发,需要我们以实事求是的态度来认识历史,获取历史事实,构建历史知识结构,形成历史发展的清晰线索。在自然时空下认识历史,需要实证范式,以科学精神,“大胆假设、小心求证”,获得对历史事件的更全面认识。要在教学中培养学生的实证精神,尽量利用历史史料对历史进行多角度思考,了解历史发生的真实情况。这就须要运用自然时空观念,“按时间顺序或空间分布,整合史实,形成历史线索。按照一定主题,分割时间,形成共同主题的知识结构。能够根据主题,按时间顺序或空间分布,灵活整合系列史实”[9]。历史还有很多未解的答案,如中国国民大革命和国共十年对峙时期关于共产国际对中国革命的影响问题,过去我们很多认识是不全面的,随着苏联官方档案公布,学者们通过官方提供的资料,对共产国际与中国革命的关系有了更全面的认识。探究历史事实是历史理解和历史解释的基础,我们只能通过更多地占有历史史料,运用科学方法,才能对客观历史有更多的了解。这个过程是历史研究或者历史学习者的求真过程,要尽量排除一切主观因素,避免对历史事实做动机、心态或规律、价值的探讨,让历史更接近其本来的面目。

二、社会时空维度

在“自然时空”语境下认识历史,目的是尽可能掌握客观存在的历史,但这时的史实没有成为真正有意义的历史,我们若要建立对历史的深刻认识,必须将时空观念进一步深化,进入“社会时空”的理解阶段。

传统的时空观将时空与人的实践分离,离开社会来研究时空或在历史研究中将自然时空与社会时空对立或相提并论。问题在于“时间分为量与质的两种时间,量的、客观的、可科学度量的时钟时间与质的、人的、忧心的主观时间”是不同的[10]。海德格尔的主观时间观点看到了时间中的人,是社会的时间,但他仍然将时间与人分开,没有看到时间与人统一的一面。马克思从唯物论的角度揭示了人类社会的发展规律,立足于人类实践来理解和把握社会时空,形成了立足社会实践的时空观念。马克思曾经指出:“它(时间)不仅是人的生命尺度,而且是人的发展空间。”[11]正是因为人的活动,才使时空具有了蓬勃的生机和永恒的意义。

社会时空观是马克思唯物史观的重要体现。马克思唯物史观从人的角度出发,将人类历史置于特定的时空背景下去考察,深刻阐释生产力、生产关系,经济基础、上层建筑之间的相互关系。正是上述四个因素在不同时空下的存在方式和相互作用,构成了人类历史的不同图景。历史在特定的社会背景下发生,区域的历史总是与特定区域人的文化与精神相联系,呈现出丰富多彩的一面。马克思实践唯物主义的丰富内涵正是借助于其特定的时空观展示出来的[3]。较之自然时空,社会历史时空的结构和变化要复杂得多。从实践角度看,社会历史时空是人类实践的过去、现在、未来三种样态的统一体。人们要想全面了解历史,完成对过去历史的意义的建构,就必须在“社会时空”的语境下,将历史事件放在具体的历史情境中去考察。马克思的时空概念是直接与价值、自由、社会革命这样的问题关联在一起的。具体的历史事实都反映着复杂的历史社会文化并受社会规律的制约,历史研究的主要任务是建构历史事物之间的联系,探究历史事实背后的影响因素。因此,被建构的历史“时空”不可避免地具有主观色彩,但这种主观建立在客观之上,是在科学的历史理论指导下进行严谨分析和论证的结果。

“社会时空”维度的历史研究离不开理论阐释范式。在历史教学中不仅要知道历史发生的时间,发生在哪里,更重要的是能够“知道特定的史事是与特定的时间和空间相联系的”,把时间和空间放在一起考察,更深刻地说明历史本身。这就需要以马克思主义唯物史观为指导,做到“在不同的时空框架下理解历史上的变化与延续、统一与多样、局部与整体,并据此对史事作出合理解释;在认识现实社会时,能够将认识的对象置于具体的时空条件下进行考察”。这一方面要求历史研究者回到历史发生的社会情境中,尽可能站在当时的历史背景下去还原历史,另一方面要求历史研究者站在今天和未来的视角审视历史,通过批判地分析“现在”,既能透视“过去”,也能展望“未来”;同时,历史认识也只有以对“现在”的正确理解为前提,才能正确地认识“过去”和预见“未来”[12],完成历史叙事。“正是在这一穿越过去与现在的互动中,认识者最终获得了复原历史语境、再现过去、贯通古今的认识灵感。”[13]只有以时空观念把握历史,才能获得对所研究的历史事件的全面认识。如对“辛亥革命”的研究,我们不仅应该从当时世界历史的发展潮流和中国历史进程所处的阶段进行认识,从时空的角度考察当时的中国和世界,还要从当今中国社会变革的角度,真正领悟孙中山等资产阶级革命家顺应时代的潮流、反对封建专制、推动民主共和的深远意义。再如,理解中国古代主流思想的演变,我们要对先秦、两汉、魏晋南北朝、隋唐以及明清等不同历史阶段社会发展的状况进行研究,进入秦汉,回到唐朝,才能深刻理解儒家思想在不同时期的发展变化。

历史事件只有在时空坐标中才能回答其所以发生、其这样发生的理由,也因此获得意义。从这个意义上说,社会“时空观念”是我们真正理解历史的关键。

三、心灵时空维度

“心灵时空”是历史研究建构的意义世界,源于个体对意义和价值的理解,反映人的精神品格和价值取向。历史本体内在地包含了目的性和价值性,历史上没有随意发生的事件,每个事件背后都反映人们对自然、社会和自身的观念,体现人的价值追求。历史研究的最終目的必然指向意义,指向我们对未来的希冀。也正因为如此,历史研究不再仅仅是对具体的、个别的历史史实的澄清,也包含在具体的历史时空中去理解特定时代人的精神伦理状况。观念史学越来越受到人们的关注,就是因为个人或群体的社会心理、意志力对历史行为的影响是巨大的。历史研究总是关注那些过去发生的能够为今天和未来提供意义的实践,这正是历史研究中的人文主义情怀。人们在客观历史史实基础上建构起的历史叙事,总是体现一个时代的价值要求,是主观和客观的统一。从事历史研究,从历史中洞察未来,获得精神滋养,这是历史学科的重要功能。endprint

“心灵时空”维度的时空观念有助于理解历史的价值意蕴,充分发挥历史学科的育人功能。在毛泽东的笔下,长征这段历史被他赋予了革命乐观主义的心灵理解范式。他的诗句“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”所建构的时空既是自然的时空,更是心灵的时空,为历史的解釋提供了无限的精神空间,也蕴含着丰富的情感价值。在文天祥的笔下,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”所建构的人的精神时空,恒久地激励着人们不断问询生命的意义。这种时空的隐喻和建构,有助于我们更深刻地理解历史本身。对抗日战争历史的研究,过去更多地停留在对战争史实的关注上,以此获得对这场战争的历史警示。事实上,如果从人类和平的角度思考并从中获得更深刻的启示,我们就需要从心灵层面去研究,到底是什么因素让日本侵略者在战争中表现得如此灭绝人性?通过叩问道德与情感、人性与良知这些精神层面的存在,引发人类去思考,如何唤起并弘扬内心深处的善良与美德,如何珍惜和平,减少战争。

值得注意的是,“心灵时空”的理解范式确实容易把我们对历史理解引向主观主义甚至是唯心主义的误区,忽略历史的客观性规约。由于对历史的认识受制于研究者的价值预设、思维方式、个人偏好等主观精神层面的认识,这就需要以唯物史观为指导,从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑、社会存在与社会意识的辩证关系中对“心灵时空”进行理解和解释。一方面,历史必须靠人去理解、去感受、去建构意义,每个人都有权利获得自己的历史理解并进行历史解释;另一方面,在认识历史的时候又必须克服主观倾向,让“心灵时空”始终受客观规约,基于客观去体悟深刻的历史价值。因此,在“心灵空间”语境下认识历史,必须以“自然时空”和“社会时空”为基础,避免滑入主观主义。

润泽人的“心灵时空”是历史学科价值的重要体现。学生在学习中,通过课程与人类历史上伟大灵魂进行对话,最重要的是获得精神和价值的引领。但遗憾的是,目前的学校教育特别是历史教育没有对此给予足够的关照,学生历史知识增长的同时,其精神世界没有得到应有的关照,历史学科的教育价值遭到了弱化。“心灵时空”反映一个时代人的精神状况,作为历史学科的核心素养,心灵维度的时空观念应转换为对一代人公民素养和道德品格的关注,应通过必要的历史省思,以审美的视角对待历史,批判假丑恶,弘扬真善美,构筑未来公民的精神大厦。“人类心中的目标、企望、意识、汇合成历史发展的动力,聚集成影响人类活动的力量。”[15]历史学科教育正是以对人心灵的影响和精神世界的培育展现其价值。在全民族抗战时期,中国人民有着共同的“心灵时空”,优秀的中华儿女愿意以生命捍卫国家的尊严,保家卫国成为全民族的共同呼声,这一时期中国人民的“心灵时空”反映了一个民族的精神品格和情感世界。从国家和民族的视角来说,心灵维度的时空观念理应表现为崇高的爱国主义情感和历史责任感,从总体上建构对统一多民族国家的国家认同,涵养家国情怀,树立实现民族复兴的历史价值观;从人类命运共同体建设的视角看,人类的“心灵时空”又应该以国际理解为基础,尊重不同国家的文化和各国人民对本国道路的选择,关注人类的共同利益,创造人类的美好未来。

参考文献

[1] 牛顿.自然哲学之数学原理[M].北京:中国社会科学文献出版社,1957.

[2] 列宁专题文集·论辩证唯物主义和历史唯物主义[M].北京:人民出版社,2009.

[3] 胡刘,祝莉萍.从“自在时空”到“社会历史时空”——马克思对传统时空观的实践论改造及其当代意义[J].学术研究,2012(6).

[4] 张政文.历史的三种时间量度与三种理解范式[J].中国社会科学,2011(2).

[5] 弗兰克·安柯斯密特.历史表现中的意义、真理和指称[M].南京:译林出版社,2015.

[6] 费尔巴哈.费尔巴哈哲学著作选集(上卷)[M].北京:商务印书馆,1984.

[7] 梁启超.中国历史研究法[M].北京:中华书局,2014.

[8] 白云.史通[M].北京:中华书局,2014.

[9] 刘俊利.基于课程目标的中学历史学科核心素养:概念、渊源与内涵[J].历史教学:上半月刊,2016(9).

[10] 麦吉尔.世界哲学宝库[M].北京:中国广播电视出版社,1991.

[11] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集[M].北京:人民出版社,1979.

[12] 邓京力.历史理解与历史解释[J].历史教学:上半月刊,2016(11).

[13] 德罗伊森.历史知识理论[M].北京:北京大学出版社,2006.

【责任编辑 郑雪凌】endprint