农村老年人口绝对贫困及其影响因素

韩华为+高琴+徐月宾

摘 要: 基于物质剥夺视角构建了农村老年人绝对贫困形成机制框架,利用来自河南和陕西两省216个村庄的大样本农户调查数据,通过五个维度的物质剥夺指标对农村老年人绝对贫困进行了直接测量,并进一步系统考察了经济资源和基本需要两个层面的因素对老年人绝对贫困的影响。结果发现,农村老年人在住房和医疗两个维度的剥夺比例最高。传统的收入贫困测量手段并不能准确识别出实际经历物质剥夺的农村贫困老年人。除了收入之外,不同类型的家庭资产、信贷支持、政府救助等其他经济资源都能有效缓解老年人物质剥夺状况。而独居和负面健康冲击则会显著提高老年人的剥夺发生率和严重程度。

关键词: 老年绝对贫困;物质剥夺;健康冲击;居住安排

中图分类号: C92-05 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2017)05-0070-14

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2017.05.007

Elderly Absolute Poverty and Its Determinants in Rural China:

An Empirical Study under Material Deprivation Approach

HAN Huawei1, GAO Qin2, XU Yuebin1

(1. School of Social Development and Public Policy, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;

2. School of Social Work, Columbia University, New York NY 10027, America)

Abstract: This paper develops a conceptual framework based on a material deprivation approach to explain elderly absolute poverty in rural China. Using a large household survey dataset from 216 villages in Henan and Shaanxi provinces and multidimensional material deprivation indicators, the study directly measures elderly absolute poverty and investigates the determinants of its incidence rate and severity. We find that among five dimensions of material deprivation, the incidence rates of housing and medical deprivation are much higher. There is a significant mismatch between poverty measured using a traditional income approach and poverty measured directly in terms of material deprivation indicators. Besides income, other economic resources, such as household assets, credit support, and public assistance, played a positive role in diminishing material deprivation. However, living alone and negative health shock substantially increased the risk and severity of material deprivation.

Keywords: elderly absolute poverty; material deprivation; health shock; living arrangement

一、引言

中國正在经历快速的人口老龄化过程。第六次人口普查数据显示,2010年全国60岁及以上人口比例为13.3%,65岁及以上人口比例为8.9%,两项结果均已超过了“老年型人口”的国际标准。预计到2050年,中国60岁及以上人口比例将超过30%[1]。传统的生命周期理论表明,与青壮年人口相比,老年人会面临更迅速的体力衰减和更频繁的健康冲击,这不仅限制了他们通过参与生产活动获得收入的能力,而且健康冲击引发的医疗费用也给其带来沉重的经济负担。因此,老年人口陷入贫困的风险比青壮年人口更高[2]。由于农村老年人口大多从事劳动密集型的农业生产,体力衰减和健康冲击的致贫效应可能更为显著。另外,中国当前正在经历大规模青壮年人口为寻求就业机会从农村流向城市的进程,这不仅导致农村老龄化问题较之城市更为严重[3],人口流动引起的农村家庭结构变迁还会对传统的家庭养老模式产生巨大冲击[4-5]。生理层面的不利冲击、家庭结构转变引致的家庭养老功能弱化,以及农村地区社会公共服务和养老保障体系的不健全,这些因素使得农村老年人成为一个数量庞大的弱势群体[6]。因此,在中国政府大力推进“精准扶贫、精准脱贫”的战略背景下,农村老年贫困问题成为政策界和学术界共同关注的焦点。

物质剥夺概念最早由汤森(Townsend)提出[7],后来经过布莱特肖(Bradshaw)等人的发展,最终成为界定贫困和探索致贫因素的重要视角之一[8]。按照布莱特肖的定义,物质剥夺指个体遭遇资源缺乏,以至于无法满足其基本需要的状态,而这种基本需要被普遍认为是个体维持体面生活所必不可少的[8]。由此可见,在物质剥夺视角下,贫困被认为是由于资源和基本需要之间存在缺口,从而导致个体陷入被剥夺的状态。与通过货币度量来认识贫困的传统视角相比,物质剥夺概念是对贫困状态本身的直接刻画,同时,该视角提供的“资源—需要”框架也有助于更全面地认识多个层面的致贫因素。本文首次将物质剥夺视角应用于中国农村老年人口的绝对贫困研究。一方面,我们通过多维度的物质剥夺指标来对农村老年绝对贫困进行更精准的识别,并将其与传统的收入贫困度量进行比较。另一方面,还将基于物质剥夺视角下的“资源—需要”框架来分析包括居住安排、健康冲击等多层面的致贫因素,以期为未来有针对性的农村老年减贫干预提供经验证据。endprint

二、文献回顾

尽管贫困是一个多维概念,但是与健康、心理、社会、文化等其他贫困维度相比,物质层面的贫困更具基础性,这一观点在老年贫困研究中已经得到确认[9]。从物质角度来看,绝对贫困是指家庭经济资源不足以满足其基本物质需要的状态。对绝对贫困的识别存在“直接测量”和“间接测量”两类方法。传统的收入贫困识别框架属于间接测量方法,在该框架下,当期收入被用来度量家庭可控的经济资源水平,而绝对贫困线则代表了家庭基本物质需要的货币价值,研究人员通过比较两者的相对大小来识别绝对贫困。近些年来,收入贫困识别框架在中国农村老年贫困研究领域得到了广泛应用[6,10-18]。但是,也有不少学者指出,作为一种间接测量方法,传统收入贫困识别框架存在显著的缺陷。首先,对于大多数农村家庭来说,当期收入并不是家庭经济资源的唯一来源,资产存量、社会保险、信贷支持、公共服务等经济资源都有助于满足家庭基本物质需要,从而降低其绝对贫困水平[19-21]。其次,大多数的绝对贫困线并未考虑不同家庭在基本物质需要方面的差异。这种差异受到家庭结构和健康冲击等因素的影响,而单一的绝对贫困线无法体现这些因素的效应[19,22]。最后,收入测量误差也会引致贫困识别偏误,这一点在农村地区尤为严重[23]。

对绝对贫困的“直接测量”是对家庭贫困经历,即社会规范所认可的基本物质需要无法得到满足状态的直接度量[24]。收入水平低于绝对贫困线仅仅是家庭经历绝对贫困的一种致因,但直接测量手段则是对绝对贫困结果本身的直接刻画。通过测量视角的转化,直接测量方法能够在一定程度上克服间接测量框架存在的各类缺陷,进而对绝对贫困做出更精准的识别。基于多维度物质剥夺指标来识别绝对贫困是应用最为广泛的直接测量方法之一。汤森在对英国贫困问题的经典研究中最先采用了该方法[7]。其后,随着更多家户调查搜集了物质剥夺信息,出现了一系列基于物质剥夺指标探讨儿童、单身母亲、失业人口等弱势群体绝对贫困问题的文献[25-28]。同时,一些学者也在不同国家背景下使用物质剥夺指标展开了对老年人绝对贫困问题的考察。比如利维(Levy)先后基于HRS 2006和HRS 2008—2010数据,深入考察了美国65岁及以上老年人的物质剥夺状况及其决定因素[29-30]。在两项研究中均发现:尽管收入贫困人口陷入物质剥夺的比例更高,但仍存在较高比例的非收入贫困人口遭遇物质剥夺,较差的健康状况是导致老年人陷入物质剥夺的重要因素。另外,利维还发现家庭构成对老年物质剥夺情况也存在显著影响[30]。普伦蒂(Prunty)和法瑞哈(Farinha)等分别考察了爱尔兰和葡萄牙两国老年绝对贫困问题,结果均表明,独居老年人的物质剥夺状况最为严重[31-32]。利用2000年中国城乡老年人口状况追踪调查数据,桑德斯(Saunders)等对中国城市老年人口的物质剥夺状况进行了分析,结果发现,老年妇女及独居老年人遭遇物质剥夺的比例更高[33]。

由于绝大多数中国农村家庭调查并未包含物质剥夺模块,这限制了物质剥夺视角及其指标在农村老年贫困领域的应用。而本文使用的来自河南和陕西两省216个村庄的大样本家户调查涵盖了受访者多个维度的物质剥夺信息。基于此,我们将首次针对中国农村老年绝对贫困问题展开物质剥夺视角下的系统性实证研究,此外,在理论层面,本文基于物质剥夺视角建构了农村老年绝对贫困形成机制,该框架有助于推进对农村老年贫困更深入的理解及相关政策的进一步优化。

三、研究框架和方法

1.研究框架

对于老年人来说,某些特征会导致收入贫困测量并不能准确识别其真实的绝对贫困状态[30]。比如,由于生理和认知能力的迅速衰减,即使老年人具有较高的收入,他们也可能因无法实现某些基本功能而陷入困境。另外,对于那些收入很低的老年人,所拥有的资产存量却可以成为满足其基本物质需要的重要资源,从而保证其免于遭遇贫困。因此,本文将采用基于物质剥夺指标的直接测量框架来考察农村老年人絕对贫困问题。物质剥夺指个体基本物质需要无法得到满足的状态。基本物质需要受到剥夺是对人类积极自由的根本性损害[34]。考虑到不同的经济和文化背景,不同的社会对个体基本物质需要的看法不尽相同。但是,获得足够的食物以避免饥饿、基本的住房安全、获得用于取暖和炊事的充足燃料、患病之后及时获得医疗服务,以及基本的支付安全被大多数社会看做是人类生存过程中最为基本的需要,因为它们中间任何一项的缺乏都可能导致个体生存受到巨大威胁[19]。

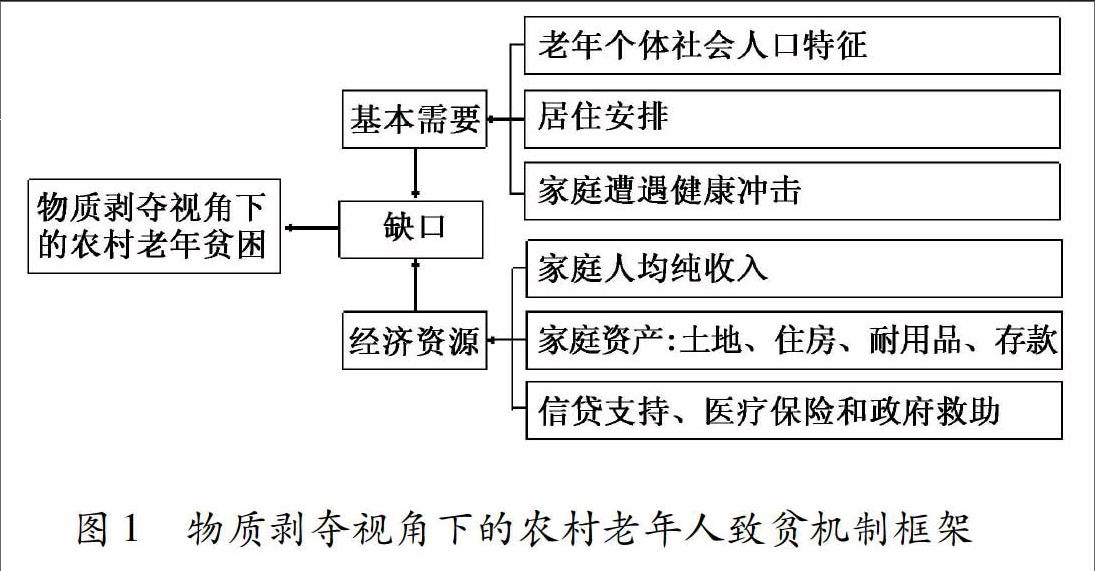

物质剥夺视角下的农村老年人致贫机制可以通过图1来进行说明。农村老年绝对贫困源于老年个体可控经济资源和其基本物质需要之间产生的缺口。农村老年人口的基本需要主要受三个方面的影响。第一个方面包括性别、年龄、教育水平、健康状况等社会人口特征,这些个体异质性会直接影响老年人口基本需要水平的高低。第二个方面是老年个体的居住安排模式,由于同住的配偶或子女往往能够提供更多的日常照料,因此和与配偶或子女同住的老年人相比,独居老年人为实现基本功能而产生的基本需要水平更高。影响老年个体基本需要的第三个因素是家庭风险冲击,在农村背景下,突发性伤病引发的灾难性自付医疗支出是老年人所在家庭最常遭遇的风险冲击之一[35]。

农村老年个体可以通过多个途径获得经济资源。首先,家庭收入是最直接的经济来源。其次,包括土地、住房、消费性和生产性耐用品、存款和有价证券等家庭资产同样是满足个体基本需要的重要资源。使用青壮年时期积累的资产存量是平滑老年阶段消费水平的重要机制。伴随着体力逐渐衰竭和健康状况的恶化,农村老年人尤其是高龄老年人会更多依赖存款等资产性资源来满足其基本生活需要。尤其当遇到较大的风险冲击时,动用存量资产往往是应对突发性基本需要的重要途径。再次,来自于金融机构或亲友的信贷也有助于农村老年人应对其基本需要的变化,因此正规或非正规的信贷支持同样体现为经济资源。最后,随着中国农村社会保障体系的逐步完善,新型农村合作医疗和各类公共救助在农村老年人满足日常基本需要方面发挥越来越重要的作用,因此它们也成为农村老年人经济资源的重要组成部分。endprint

2.研究方法

本文对农村老年人口的物质剥夺状况及其决定因素进行定量研究,主要使用描述性统计分析和回归分析两类方法。在描述性分析部分,我们试图对农村老年人口物质剥夺状况与收入贫困、居住安排、健康冲击之间的相关关系做初步的探索。更严格的回归分析主要使用两类模型。对农村老年人是否发生物质剥夺进行考察时,由于被解释变量为0—1变量,所以我们使用Logistic模型。Logistic模型假设个体发生物质剥夺的累积分布函数为Logistic分布,经过简单调整,该模型最终可表示为:

(1) 公式(1)中,xi包括老年个体的社会人口学特征变量,居住安排模式,健康冲击,包括收入、资产、信贷支持、医疗保险和政府救助在内的各类经济资源变量,以及地区虚拟变量。Pi表示个体i发生物质剥夺的概率,1-Pi表示个体i未发生物质剥夺的概率,Pi/(1-Pi)被称为发生比率(Odds)。一般情况下,解释变量发生单位变化前后发生比率之比(Odds Ratio)被用来衡量解释变量对物质剥夺发生可能性的影响效应,数值上它等于exp(β^)。

除了考察老年个体是否发生物质剥夺之外,我们还要进一步分析哪些因素会影响其物质剥夺的严重程度。本文用老年个体所发生的物质剥夺维度数量来刻画其剥夺严重程度。当被解释变量为农村老年个体发生的物质剥夺维度数量时,由于其取值为0—5之间的整数,这种数值类型要求采用计数回归模型(Count Data Model),我们主要使用泊松模型来进行回归。泊松模型假定个体发生物质剥夺的维度数服从泊松分布,并且将条件期望函数设定为:

(2) 公式(2)包含与公式(1)完全相同的解释变量。此时,回归系数估计值β^并不表示边际效应,而是相应解释变量对被解释变量条件均值的半弹性(Semi-elasticity),即当解释变量增加一个单位时,被解释变量平均增加的百分点数。

四、数据和变量

1.数据来源

本文使用的数据来自北京师范大学社会发展与公共政策学院于2010年在河南和陕西两省进行的大样本农户生活状况调查。该调查由亚洲开发银行和国家民政部资助。调查采用分层随机抽样方法。首先在每个省按照人均GDP的高低各选取3个县,其次在每个县内部按照人均收入水平进行分层,然后随机抽取6个乡镇中的36个村庄,最后在每个村庄内各随机抽取20个农户。调查对样本农户及其所有家庭成员展开。在总样本中,本文选取60岁及以上的老年人口作为研究对象,删除关键变量的缺失值后,最终获得来自于两省6县36个乡镇216个村庄1894个农户中的2855个农村老年个体样本。本次调查搜集了农村老年人的社会人口学特征、就业、健康状态、医疗利用,以及老年人所在家庭的收支和资产状况等信息。尤其值得一提的是,本调查在问卷中添加了物质剥夺模块,该部分询问了老年人在食品、住房、燃料、医疗等多个维度的物质剥夺情况,为本研究提供了重要的数据资料基础。

2.变量测量

本文被解释变量为农村老年个体的物质剥夺状况。具体的,我们选择食品、住房、燃料、医疗和支付五个维度的物质剥夺状况作为考察对象。针对每个维度,如果农村老年人发生剥夺,则取值为1,否则为0。各个物质剥夺维度的定义及描述性统计结果见表1。在此基础上,在回归分析中,我们对每个农村老年人定义若干个加总性物质剥夺变量。第一个为老年人是否发生物质剥夺,当老年人至少发生一个维度的物质剥夺时,该变量取值为1,否则为0。第二个是老年人发生物质剥夺的维度数,即老年人实际发生物质剥夺的维度数量,该变量取值为0—5之间的整数。另外,在描述性分析中,按照剥夺程度的差异,我们还定义了“至少两个维度存在剥夺”、“至少三个维度存在剥夺”和“至少四个维度存在剥夺”三个加总性物质剥夺变量,它们同样为0—1变量。

按照图1所示的研究框架,本文解释变量包括以下两类。第一类是老年个体社会人口学特征变量、老年人居住安排模式,以及健康冲击变量,这些解释变量主要与个体的基本物质需要水平有关。其中,老年个体社会人口学特征包括年龄、性别、婚姻状况、教育程度、政治面貌、自评健康和是否患有严重慢性病。老年人居住安排表现为一组虚拟变量,包括独居、仅与配偶同住、与子女同住(可能有配偶,也可能没有配偶)、与孙子女同住(可能有配偶,也可能没有配偶,但未与子女同住) 和与其他亲属同住。对于健康冲击,我们通过老年人所在家庭是否发生灾难性自付医疗支出来度量。进一步的,我们设定M=家庭人均自付医疗支出/家庭人均纯收入。当M<20%时,定义老年人所在家庭未发生灾难性自付医疗支出;当20%≤M<40%时,定义老年人所在家庭发生了轻度灾难性自付医疗支出;当40%≤M<80%时,定义老年人所在家庭发生了中度灾难性自付医疗支出;当M≥80%时,定义老年人所在家庭发生了重度灾难性自付医疗支出。

第二类解释变量与老年个体可控的经济资源有关,主要包括老年人所在家庭人均纯收入、家庭资本存量、医疗保险、信贷支持和政府救济五类。其中,家庭资本存量通过人均住房面积、人均土地亩数、银行存款是否超过5000元、是否拥有彩电、电脑、汽车、摩托车、固定电话、手机、小型拖拉机和三轮车11个变量来度量。信贷支持包括是否能從银行获得贷款和是否能从亲友获得借款两个变量。政府救济则通过是否可以从政府获得各类救济来定义。医疗保险变量体现为老年人所在家庭是否参加了新农合。最后,为了较好地控制不同省份在物价水平、公共服务可及性等方面的差异,本文解释变量中还包含了地区虚拟变量。

表2给出了所有解释变量的描述性统计结果,同时该表还进一步比较了解释变量在发生物质剥夺样本和未发生物质剥夺样本之间的差异。结果显示,与未发生物质剥夺样本相比,那些发生物质剥夺的老年人样本表现出如下特征:社会人口学特征方面,发生物质剥夺的样本个体年龄更大、教育程度更低、党员的比例更低、自评健康更差、患有严重慢性病的比例更高。居住安排方面,发生物质剥夺的样本个体与子女同住的比例更低,而独居或与其他亲属同住的比例更高。健康冲击方面,发生物质剥夺老年人所在家庭的自付医疗支出显著高于未发生物质剥夺老年人所在家庭,这说明前者发生灾难性自付医疗支出的概率更高。经济资源占有方面,发生物质剥夺的个体在家庭人均收入、人均住房面积、除彩电之外的所有耐用品拥有情况、从银行和亲友获得信贷支持,以及政府救济在内的各方面都体现出显著的劣势。endprint

五、分析结果

1.描述性分析结果

(1)收入贫困与农村老年人物质剥夺。表3描述了农村老年人物质剥夺与其收入贫困之间的关系。按照老年人所在家庭人均纯收入/农村官方贫困线这一比例由低到高的顺序,我们将总样本分为4个组群。当该比例小于100%时,样本老年人被传统的收入贫困测量框架认定为收入贫困。其中,当该比例小于50%时,样本老年人被认定为极端收入贫困。另外,当该比例处于100%—150%的区间时,样本老年人被认定为边缘收入贫困。最后,当该比例超过150%时,样本老年人被认定为非收入贫困。表3结果显示,总样本中农村老年人收入贫困发生率为31.93%,该数值与农村老年人发生物质剥夺的比例(32.12%)大体相当。与非收入贫困老年人相比,处于收入贫困和边缘收入贫困状态的老年人发生各个维度剥夺的比例更高。尤其是对于那些处于极端收入贫困状态的老年人,其食品剥夺比例最高(25.82%),其住房和医疗方面的剥夺比例也达到或接近20%。随着收入贫困程度的减弱,4个样本组群在各个维度方面的剥夺比例逐步下降。此外,五个加总性物质剥夺指标(包括至少一、二、三、四个维度存在剥夺和物质剥夺维度数)结果也表现出相同的趋势。尽管收入贫困和物质剥夺之间存在正向梯度关系,但表3的结果也表明,相当比例的样本在收入贫困和物质剥夺两类状态之间并不重合。比如,在极端收入贫困样本中,有48.78%的老年人并未发生任何一项物质剥夺,而在非收入贫困样本中,却仍然有23.28%的老年人至少在一个维度上存在剥夺。以上结果说明,传统的间接测量框架在识别绝对贫困时存在显著的偏误,而这种偏误可能来源于间接测量框架对健康冲击、居住安排等基本需要影响因素和家庭非收入经济资源的忽视。

(2)居住安排与农村老年人物质剥夺。表4描述了农村老年人物质剥夺与其居住安排之间的关系。根据康奈利(Connelly)等对中国农村老年人口居住安排的分类[37],本文中样本老年人居住安排被分为以下五类:独居、仅与配偶同住、与子女同住(可能有配偶,也可能没有配偶)、与孙子女同住(可能有配偶,也可能没有配偶,但未与子女同住),以及与其他亲属同住。结果显示,超过90%的农村样本老年人与配偶或子女同住,尽管独居、与孙子女同住和与其他亲属同住的老年人比例不足10%,但是这些群体发生物质剥夺的比例更高,遭遇物质剥夺的程度也更为严重。其中,独居老年人是最为弱势的群体,有53.60%的独居老年人至少发生一个维度的物质剥夺,有11.77%的独居老年人至少发生三个维度的物质剥夺,独居老年人人均遭遇的物质剥夺维度数量高达0.99。进一步的,各个维度物质剥夺中,独居老年人在食品(35.71%)和医疗(30.07%)两个方面的剥夺比例最高。在图1的框架中,居住安排会影响老年个体的基本需要水平,独居老年人由于难以获得同住亲属提供的日常照料,所以为实现基本功能而产生的基本需要水平更高,这进一步提高了其遭遇物质剥夺的风险。表4的结果对该假设做出了初步的印证。

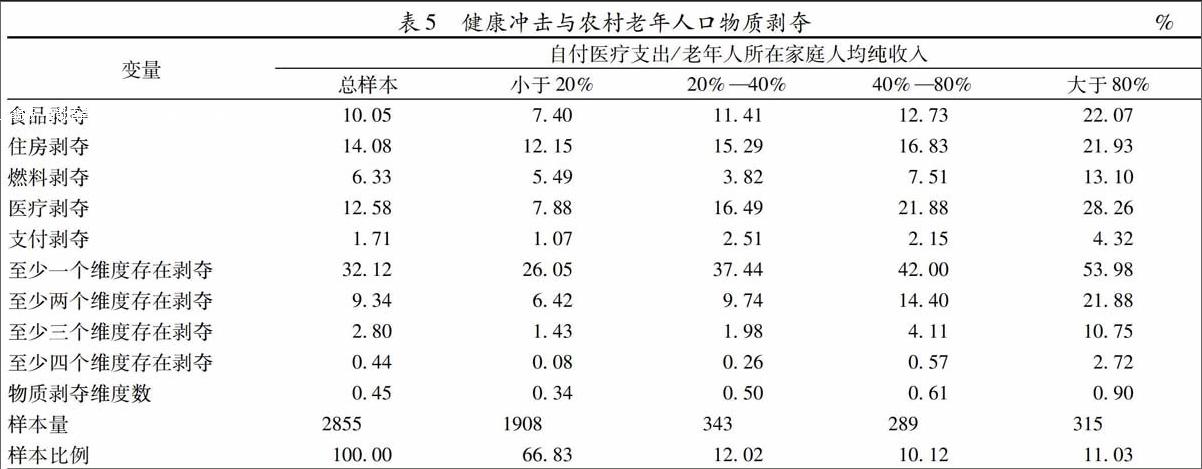

(3)健康冲击与农村老年人物质剥夺。表5描述了农村老年人物质剥夺与其所在家庭遭遇健康冲击之间的关系。突发的,并且程度较大的健康冲击往往会引发灾难性自付医疗支出,因此我们通过灾难性自付医疗支出的发生程度来度量健康冲击。表5中四个组群分别代表所在家庭未发生、发生轻度、发生中度、发生重度灾难性自付医疗支出的老年人样本。通过比较发现,总样本中33.17%的老年人所在家庭发生了不同程度的灾难性自付医疗支出,其中有超过10%的老年人所在家庭发生了重度灾难性自付医疗支出。总体来看,家庭遭遇的健康冲击越大,家中老年人遭遇物质剥夺的可能性越大,剥夺程度也越深。另外,深入考察不同组别在五个具体维度遭遇剥夺的情况,我们发现,对于其所在家庭未发生灾难性自付医疗支出的老年人来说,住房剥夺发生比例最高,而对于其所在家庭发生灾难性自付医疗支出的老年人来说,医疗剥夺的发生比例最高。这说明,健康冲击会直接引发较高的医疗需要,从而使得老年人更容易陷入医疗剥夺。同时,家庭发生灾难性自付医疗支出的老年人遭遇食品剥夺、住房剥夺、燃料剥夺和支付剥夺的比例也显著高于家庭未发生灾难性自付医疗支出的老年人。这说明,健康冲击不仅直接诱发了老年人遭遇医疗剥夺,而且由于高额的家庭自付医疗支出可能挤占本来用于满足其他方面基本需要的家庭预算,进而引发老年人在食品、住房、燃料和支付方面的剥夺。

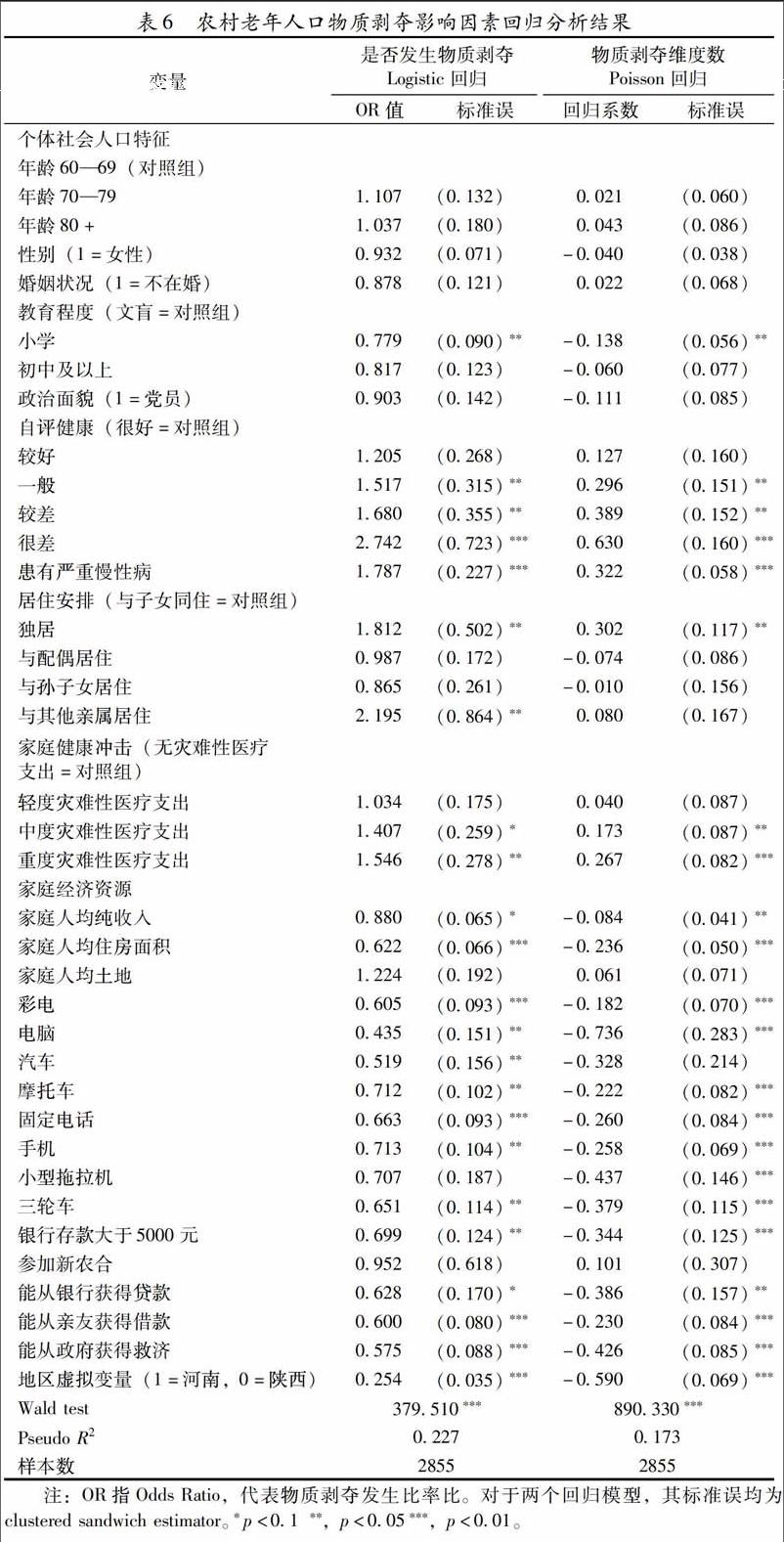

(1)农村老年人是否发生物质剥夺的影响因素。表6第2—3列给出了被解释变量为“农村老年人是否在至少一个维度上发生物质剥夺”的Logistic回归结果。Wald检验显示,该模型整体上对发生物质剥夺的解释非常显著。回归结果表明,在社会人口学特征变量中,较高的教育程度、较好的自评健康水平会降低老年人发生物质剥夺的概率,而患有严重慢性病则会显著提高发生物质剥夺的概率。居住安排方面,那些独居和与其他亲属同住的老年人,其发生物质剥夺的概率分别是与子女同住老年人的1.812倍和2.195倍。健康冲击方面,与所在家庭未发生灾难性自付医疗支出的老年人相比,那些所在家庭发生中度和重度灾难性自付医疗支出的老年人发生物质剥夺的概率更高。家庭经济资源中,较高的家庭人均纯收入有助于降低老年人发生物质剥夺的概率,但该效应表现的不是特别显著(p<0.1)。而那些被传统收入贫困识别框架所忽略的家庭经济资源,包括家庭资产(表6中的人均住房面积、彩电、电脑、汽车、摩托车、固定电话、手机、三轮车、银行存款)、信贷支持(表6中的是否能从银行获得贷款和是否能从亲友获得借款),以及政府救济在降低老年人物质剥夺发生概率方面的效应则更为显著。参加新农合未对发生物质剥夺表现出显著的效应,这可能是因为该变量的变异度过小:表2中显示,总样本中参加新农合的比例超过了98%。最后,与中部河南的样本相比,来自西部陕西的样本发生物质剥夺的概率更高。

(2)農村老年人物质剥夺程度的影响因素。表6第4—5列给出了被解释变量为“农村老年人发生物质剥夺维度数”的泊松回归结果,该模型考察了农村老年人物质剥夺严重程度的影响因素。Wald检验显示该模型整体上对物质剥夺维度数的解释非常显著。回归结果发现,在社会人口学特征变量中,较高的教育水平和较好的自评健康会显著降低农村老年人的物质剥夺程度,而患有严重慢性病则会提高其物质剥夺程度。居住安排方面,和与子女同住的老年人相比,独居老年人的物质剥夺程度更高。家庭遭遇健康冲击会加重农村老年人的物质剥夺程度。与家庭未发生灾难性自付医疗支出的老年人相比,那些发生中度和重度灾难性自付医疗支出的老年人陷入物质剥夺的程度更深。与Logistic回归中对是否发生物质剥夺的同类效应相比,健康冲击对物质剥夺程度的影响效应更为显著。家庭经济资源方面,家庭人均收入,家庭人均住房面积,包括彩电、电脑、摩托车、固定电话、手机、小型拖拉机、三轮车在内的各类耐用品,银行存款,从银行和亲友处获得信贷支持,以及政府救济对农村老年人物质剥夺程度均表现出显著的负向效应。这说明,除了家庭收入之外,同样作为家庭经济资源的资产、信贷、政府救济不仅能够显著降低农村老年人遭遇物质剥夺的概率,而且还能有效缓解其陷入剥夺的严重程度。endprint

六、结论与讨论

本文基于物质剥夺视角构建了农村老年人绝对贫困致贫机制框架。利用特有的调查数据,通过物质剥夺指标对农村老年人绝对贫困进行了直接测量,并进一步系统性地实证考察了包括居住安排、健康冲击、家庭资产、信贷支持等多层面的致贫因素。在测量绝对贫困的实践中,传统的收入贫困识别策略存在诸多问题,基于物质剥夺指标的直接测量手段能够有效克服这些缺陷[17]。此外,物质剥夺视角深化了对农村老年人致贫机制的认识,本文以此为基础所做的经验分析也为老年贫困领域提供了新的证据。本文实证分析主要发现以下一些结论。

第一,总样本中有32.12%的农村老年人至少在一个维度上发生了物质剥夺,人均物质剥夺维度数为0.45,在五个维度中,住房剥夺的比例最高(14.08%),其次为医疗剥夺(12.58%)和食品剥夺(10.05%),而燃料剥夺(6.33%)和支付剥夺(1.71%)的比例最低。

第二,尽管收入贫困与物质剥夺之间存在正向的梯度关系,但是收入贫困并不能准确地预测物质剥夺。具体表现为,在极端收入贫困样本中,有48.78%的老年人并未发生任何一项物质剥夺,而在非收入贫困样本中,却仍然有23.28%的老年人至少在一个维度上存在剥夺。

第三,不同居住安排的老年人在物质剥夺结果方面差异显著,尤其是独居老年人不仅物质剥夺发生率最高(53.60%),而且物质剥夺的程度也最为严重(人均物质剥夺维度数为0.99个)。

第四,与所在家庭未受到健康冲击的老年人相比,那些家中遭受健康冲击的老年人在物质剥夺状况方面更为严重,更高的剥夺发生比例不仅直接体现在医疗维度上,而且还体现在住房、食品、燃料和支付维度上。

第五,回归分析结果表明,较低的受教育水平、较差的健康状况、独居、所在家庭遭遇健康冲击均会显著提高农村老年人物质剥夺的发生概率和严重程度。而包括家庭收入、家庭资产、信贷支持和政府救济在内的经济资源,则在发生率和严重程度两个方面均有助于缓解农村老年人的物质剥夺状况。

以收入贫困作为被解释变量,一些文献同样考察了相关因素对农村老年人绝对贫困状态的影响,并且得出与本文相类似的结论。比如,王瑜、汪三贵和伊莱斯(Giles)等发现较高的教育水平会显著降低农村老年人发生收入贫困的概率[17-18]。较差的健康水平对农村老年人收入贫困的正向效应则在刘生龙、李军、蔡昉等和帕克(Park)等的研究中得到证实[6,13-14]。此外,杨菊华、陈志光基于单一的物质剥夺指标(老年人自评生活来源是否够用)分析了农村老年人绝对贫困的影响因素[4]。该研究发现,除了教育水平、健康状况等个体特征之外,老年人居住安排对其绝对贫困也具有顯著影响,其中独居老年人陷入绝对贫困的可能性更高。尽管与本文实证结论相一致,但由于以上研究在老年人绝对贫困的测量方面均存在问题,因而削弱了其结果的可靠性。本文结论显示,收入贫困测量结果并不能准确预测老年人绝对贫困(物质剥夺)的实际经历。而通过单一的剥夺指标“老年人自评生活来源是否够用”来识别绝对贫困可能引起较大的测量误差[4]。与之相比,本文所使用的多维度物质剥夺指标能够更精准地识别老年绝对贫困,从而有利于得出更可靠的实证结论。另外,由于以上文献在实证模型中均未控制家庭资产、信贷支持等经济资源,这也会对其回归结果产生混淆效应。

基于图1中构造的致贫机制框架,可以较为清晰地理解本文实证结论。一方面,个体特征、居住安排和家庭健康冲击都会通过改变老年人的基本物质需要水平,从而进一步影响其绝对贫困状况。具体的,教育水平与认知能力、健康管理和财务管理能力密切相关,所以较高的教育程度往往会降低老年人的基本需要水平,从而减轻其对经济资源的依赖。较差的健康状况和突发的健康冲击则意味着老年人对营养、医疗和照料等方面有更高的需要水平。独居老年人无法获得同住亲属提供的生活协助和日常照料,因此也会产生相对更高的基本需要水平。这些因素均会提高农村老年人绝对贫困的发生概率和严重程度。另一方面,除了家庭收入之外,包括房产、耐用品、存款在内的家庭资产,信贷支持,政府救济也是应对基本需要的经济资源。尤其对于农村老年人来说,当收入不足以满足其基本需要时,耗用家庭资产是重要的筹资手段。另外,在农村社区中、作为社会支持的主要形式之一,来自亲友的借贷是老年人应对突发性物质需要的重要途径。最后,随着农村社会保障体系和公共服务供给体系的不断完善,来自政府的现金和非现金救济也逐渐成为老年人应对日常基本需要的重要经济来源。

本文结论具有重要的政策启示意义。

第一,在基本物质需要的各个方面中,农村老年人口在住房和医疗两个维度的剥夺比例最高,住房不安全和患伤病后无法及时就医仍然是农村老年人口绝对贫困最为常见的形态。另外,家庭健康冲击不仅会显著提高老年人陷入医疗剥夺的概率,而且还对其他维度的物质福利产生不利影响。因此,有针对性地加强住房和医疗方面政策干预力度,包括农村危房改造补助、医疗救助、新型农村合作医疗和大病医保等,有利于最直接和有效地降低农村老年绝对贫困。

第二,以收入为基础的贫困识别策略在认定老年绝对贫困人口时存在较大偏误,这要求一些以家计调查为基础的减贫项目优化其瞄准方法。比如,一些老年人尽管收入很低,但由于在居住安排和资产占有方面的优势,使得其基本物质需要能够得到充分的满足。在农村低保政策执行中如果单纯以收入来确定低保资格,那么这些本身并未经历绝对贫困的老年人就会被错误地认定为低保人口,这显然不利于改善低保救助的减贫效果。因此,在确定减贫项目参与资格时,家庭资产和健康冲击等非收入因素都应该得到充分的重视。

第三,中国人口和社会的转型导致农村老年人独居现象越发普遍,而农村独居老年人的绝对贫困发生率和贫困程度都更高。这要求在未来老年救助政策的设计和执行中,更多地将居住安排纳入考量。尤其是对于独居老年人,在救助对象资格认定和救助水平方面都应该给予优先的照顾。endprint

第四,家庭资产和信贷支持在缓解农村老年绝对贫困方面具有显著作用,未来政策应该积极探索通过盘活老年人资产,以及提供信贷优惠来提高其生活福利的机制。

本研究尽管以老年个体为考察单位,但并未深入分析家庭内部资源分配机制对农村老年绝对贫困的影响。在家庭经济资源给定的情况下,不同的家庭分配机制会导致差异化的老年福利水平。这种影响在多代同住的家庭中尤其重要,这种分配机制不仅受到不同家庭成员在基本需要、社会经济地位等方面异质性的影响,而且还受到社会规范、家庭伦理、宗教信仰等方面的影响。该问题有待结合定性和定量两类资料进行更深入的研究。另外,本文使用了来自于中西部两个省份的横截面数据,因此无法做出全国性的推断,也无法考察农村老年绝对贫困的动态持续性特征。因此,我们建议目前已经开展的具有全国代表性的家户追踪调查,比如中国健康与养老追踪调查(CHARLS)、中国家庭追踪调查(CFPS)、中国社会综合调查(CGSS)等,能够纳入物质剥夺模块,从而为未来老年贫困研究提供更好的数据支持。物质剥夺是对经济绝对贫困的度量,它对老年人健康、社会参与、主观福利等其他维度的贫困具有重要影响[38-40]。未来的研究也应积极探索物质剥夺对农村老年人其他贫困维度的作用机制和影响效果。

参考文献:

[1]ZIMMER Z. Health and living arrangement transitions among China s oldest-old [J]. Research on Aging, 2008(15):215-234.

[2]ROWNTREE S. Poverty: a study of town life [M]. London: Macmillan, 1901: 45-52.

[3]彭希哲, 胡湛. 公共政策视角下的中国人口老龄化 [J]. 中国社会科学, 2011(3): 121-138.

[4]杨菊华, 陈志光. 老年绝对经济贫困的影响因素:一个定量和定性分析 [J]. 人口研究, 2010(9): 51-67.

[5]LIU H, HAN X, XIAO Q, LI S, FELDMAN M. Family structure and quality of life of elders in rural China: the role of the new rural social pension [J]. Journal of Aging & Social Policy, 2015, 27(2): 123-138.

[6]CAI F, GILES J, OKEEFE P, WANG D. The elderly and old age support in rural China: challenges and prospects [R]. World Bank, 2012.

[7]TOWNSEND P. Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living [M]. Harmonsworth: Penguin Books, 1979: 46-49.

[8]BRADSHAW J, FINCH N. Overlaps in dimensions of poverty [J]. Journal of Social Policy, 2003, 32(4): 513-525.

[9]王翠琴, 徐海峰. 農村老年贫困的类型与成因探析:基于鄂东白村的考察 [J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2016(2): 82-89.

[10]于学军. 老年人口贫困问题研究[M]//中国老龄科学研究中心. 中国城乡老年人口状况一次性抽样调查数据分析. 北京: 中国标准出版社, 2003: 445-452.

[11]乔晓春, 张恺悌, 孙陆军, 张玲. 对中国老年贫困人口的估计 [J]. 人口研究, 2005(2): 8-15.

[12]王小林, 尚晓媛, 徐丽萍. 中国老年人主观福利及贫困状态研究 [J]. 山东社会科学, 2012(4): 22-28.

[13]刘生龙, 李军. 健康、劳动参与及中国农村老年贫困 [J]. 中国农村经济, 2012(1): 56-68.

[14]PARK A, SHEN Y, STRAUSS J, ZHAO Y. Relying on whom? poverty and consumption financing of China s elderly [M]//SMITH J, MAJMUNDAR M. Aging in Asia: Findings from New and Emerging Data Initiatives. Washington D C: National Academies Press, 2012: 148-172.

[15]ZHAO Y, PARK A, STRAUSS J, GILES J. Challenges of population aging in China: evidence from the national baseline survey of the China health and retirement longitudinal study [R]. CCER Research Report, 2013.

[16]张川川, GELES J, 赵耀辉. 新型农村社会养老保险政策效果评估: 收入、贫困、消费、主观福利和劳动供给 [J]. 经济学(季刊), 2014(1): 203-230.endprint

[17]王瑜, 汪三贵. 人口老龄化与农村老年贫困问题——兼论人口流动的影响 [J].中国农业大学学报(社会科学版), 2014(1): 108-120.

[18]GILES J, HUANG Y. Are the elderly left behind in a time of rapid demographic and economic change? a comparative study of the poverty and well-being of East Asia s elderly [R]. World Bank Background Paper for the East Asia and Pacific Regional Report on Aging, 2015.

[19]BEVERLY S. Measures of material hardship: rationale and recommendations [J]. Journal of Poverty, 2001, 5(1): 23-41.

[20]李實. 中国个人收入分配研究回顾与展望 [J]. 经济学(季刊), 2003(2): 379-404.

[21]KORENMAN S, REMLER D. Rethinking elderly poverty: time for health inclusive poverty measure? [R]. NBER Working Paper, No. 18900, 2013.

[22]SEN A. The standard of living: lecture I, concepts and critiques [M]//HAWTHORN G. The Standard of Living. New York: Cambridge University Press, 1987: 1-19.

[23]韩华为, 徐月宾. 农村最低生活保障制度的瞄准效果研究:来自河南、陕西省的调查 [J]. 中国人口科学, 2013(4): 117-125.

[24]SEN A. Issues in the measurement of poverty [J]. Scandinavian Journal of Economics, 1979, 81(2): 285-307.

[25]BJARNASON T, SIGURDARDOTTIR T. Psychological distress during unemployment and beyond: social support and material deprivation among youth in six Northern European countries [J]. Social Science & Medicine, 2003, 56: 973-985.

[26]MEYER B, SULLIVAN J. The effect of welfare and tax reform: the material well-being of single mothers in the 1980s and 1990s[J]. Journal of Public Economics, 2004, 88: 1387-1420.

[27]WILLITTS M. Measuring child poverty using material deprivation: possible approaches [R]. Department for Work and Pensions(DWP) Working Paper 28, 2006.

[28]CHZHEN Y. Child poverty and material deprivation in the European Union during the great recession [R]. Unicef Office of Research Working Paper, 2014.

[29]LEVY H. Income, material hardship and use of public programs among the elderly [R]. University of Michigan Retirement Research Center Working Paper, 2009.

[30]LEVY H. Income, poverty, and material hardship among older Americans [J]. The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, 2015, 1(1): 55-77.

[31]PRUNTY M. Older people in poverty in Ireland: an analysis of EU-SILC 2004 [R]. Combat Poverty Agency Working Paper, 2007.

[32]FARINHA C, ANDRADE I. The age-old problem of old age poverty in Portugal [R]. University of Lisbon, the Centre for Applied Mathematics and Economics Working Paper, 2013.

[33]SAUNDERS P, SUN L. Poverty and hardship among the aged in urban China [J]. Social Policy and Administration, 2006, 42(2):138-157.endprint

[34]DASGUPTA P. An inquiry into well-being and destitution [M]. New York: Clarendon Press, 1993: 15-17.

[35]WAGSTAFF A. The economic consequences of health shock: evidence from Vietnam [J]. Journal of Health Economics, 2007, 26: 82-100.

[36]XU K, EVANS D, KAWABATA K. Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis[J]. The Lancet, 2003, 362(9378): 111-117.

[37]CONNELLY R, MAURERFAZIO M. Left behind, at-risk, and vulnerable elders in rural China [J]. China Economic Review, 2016, 37: 140-153.

[38]GROFFEN D, BSOMA H, AKKER M, KEMPEN G, EIJK J. Material deprivation and health-related dysfunction in older Dutch people: findings from the SMILE study [J]. The European Journal of Public Health, 2008, 18(3): 258-263.

[39]HEFLIN C, ICELAND J. Poverty, material hardship, and depression [J]. Social Science Quarterly, 2009, 90(5): 1051-1071.

[40]MOOD C, JONSSON J. The social consequences of poverty: an empirical test on longitudinal data [J]. Social Indicator Research, 2016, 127: 633-652.endprint