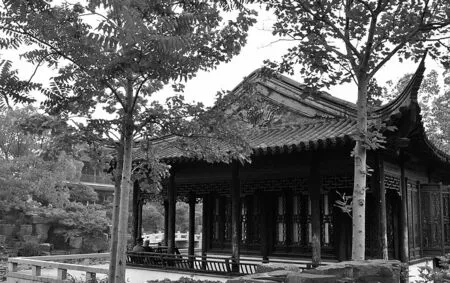

水绘赵园

金曾豪

水绘赵园

金曾豪

赵园和曾园只一墙之隔,亦在小辋川遗址上构筑。

曾园是清雅,赵园是滋润。

“水木清华”这个堂名是小辋川旧有。“水木清华”是总览赵园的佳处。抬眼望:东有山,西有水,长林居其中。山与林之间有一道视觉走廊,尽头便是葱茏的虞山。那是虞山的辛峰,有亭。把围墙外的山景引入,倒映于园池中——“一桁青山倒碧峰”,妙。这在造园艺术上称为“借景”。借得恰当,即是妙笔,不是事半功倍,而是“不事而功”。

园林里的山当然是假山。赵园的黄石假山色如红铜,在一泓碧水的拱托下,质感厚重,宜入油画。假山倚高阜而构叠,阜顶建有“山满楼”,凭栏,可收一楼山色。这个楼名也是延用的小辋川旧名,我不喜欢。满就是亏的开始,求满,贪也,没什么好。世界上有那么多的“圆满成功”吗?那是人的奢望。

喜欢“水木清华”。四个汉字每一个都能引起美感,组合起来就美轮美奂,而且是一种干净的、生命力勃发的美。清华大学因始于清代而得名,我愿意它来自“水木清华”这个成语。这个成语出于晋代谢混《游西池》诗:“景晨鸣禽集,水木湛清华。”江南胜景,皆水木清华之地,无一不是。

堂前有宽阔的临水平台,与山满楼隔水相望,而堂后又有土冈相围,再一次与对岸假山相呼应。冈上翠竹成阵。坡上的桃树、枇杷树和橘子树各成集群,等待着各自的花季。春天属于桃,夏天属于枇杷,秋天属于橘,冬天属于竹。其实竹拥有一年的四季,它们平实,不张扬,不消沉,便从容,任你风霜雨雪,总是气定神闲。

游人多忽略这个土冈,而我独爱在此留连,喜欢这里的宁静,喜欢这里农家式的朴素,兼爱脚下这一条铺作冰裂纹的石板小径。如果土冈植桑,就更好,容易引我回到我乡村的童年生活。坐在草地上,偶然会想起少年时养的那头特别白的山羊。这里的草长得真好。

能勾起乡村记忆的园林是成功的,园林本来就发端于人的乡村记忆和山野情结。

水木清华堂有楹联,云:桃花扑面花红雨,竹叶浮香泻碧香。颇切。是邑中青年书法家周密的字。喜欢周密的隽永和书卷气。书卷气是人间最美的气质。

赵园又名“宁静莲社”,在水木清华堂前的小池塘植荷,不能说不妥,只是游人刚从曾园过来,可能会觉得重复。植荷也可以,但品种最好和曾园的错开。荷的品种很多,以形状分就有单瓣、复瓣、千瓣和重台等,花色有白、淡绿、粉红和深红,以粉红和白色居多。莲即是荷,但我固执地认定它们是有区别的——莲是贴着水面开花的,而荷是在水面之上举着花朵的。沈三白在《浮生六记》写“荇藻交横,芰荷半倒”。《辞海》说:“芰荷”专指出于水面的荷。

赵园第一代主人赵烈文为自家园子撰联:山随平野尽,村入廓门来。既想把村庄的风景引进园来,除了荷,他还会在池塘里栽植什么呢?可能会养菱。那会是什么品种的菱?水红菱,大青菱,馄饨菱,和尚菱,老乌菱……我猜是水红菱,碧水红菱,漂亮。水红菱和大青菱都有四个角,馄饨菱是两个角,和尚菱几乎没有角,像和尚的光头。老乌菱呈深褐色,个儿大,两只角弯如牛角。中秋前夕,江南的街巷里有了卖菱的吆喝:“阿要买铜锅菱?”“铜锅菱”就是用紫铜锅煮出来的菱,外壳基本保持生菱的原色,卖相好。如果用铁锅煮,菱的颜色就成土黄色了。老乌菱在深秋上市,小孩子兼作玩具,用来作钩角比赛,谁手里的菱角先折断,就算输掉。菱塘是农家孩子的玩场之一,可以钓田鸡,也可以钓鱼。鱼钩扣上鱼饵,然后不停地挥舞钓竿,让鱼饵在菱头上冒充一只蹦跳的蚱蜢,引诱青蛙来上当。扎一个柴圈,嵌在菱叶中,形成一个“水天窗”,在里头撒些香喷喷的豆饼末,就可以下钓了,成功率不低。

说到青蛙,就想:荷塘中是应当有蛙声的,可是,记忆中的曾园和赵园都没听过蛙鸣,不知什么原因。真想在荷塘里放几只蛙,为曾园和赵园增些田园的气息。

赵园园主甚至可能在水塘里栽茨菰或者茭白什么的。这些浅水植物每一样都有乡村情韵。

扯远了。

山满楼西有一片树林,即当年的“梅泉志胜”。那儿本来有亭,亭中有井。亭已废,井栏还在,镌“梅泉”两字。林子中树木都在20米以上,堪称“高林”。松、柏、桧各一,和梅泉一样都是小辋川旧物,在350龄以上。古柏老枝如虬,一派高古神态,仿佛是从王石谷画中移来的。因主杆有洞穿的伤口,古松有些瘦,有些憔悴,恍若末代的贵族。乔木女贞显得最年轻,幽幽有香气散发。梧桐、香樟、黄杨、广玉兰皆亭亭如盖,枝柯交错,郁蓊成荫。去园林不要忽略对树的观赏,尤其不能忽略古树。岁月苍茫,人生苦短,古树是园子真正的主人。姿态好的树最好临水,最好是用粉墙作背景,最好是和山石构成小品。这里的树不管这些,这么多高年的树聚在一起就够了,已经大有看头。

不知谁在林子里挂了两笼画眉。鸟儿问答,皆模仿人声,还是美声唱法,婉转悦耳,只是听不清歌词,没人能翻译它们的语言。周瘦鹃先生这样描写画眉的鸣声:“虽然瞧不见它的影儿,但听那宛转的鸣声,仿佛是含着水在舌尖上滚,又像百结连环似的,连绵不绝,觉得这种天籁,比了人为的音乐曼妙多了。”有的园林模仿酒吧,在草丛中埋伏喇叭,放音乐,是瞎搞。鸟鸣是天籁,才是园林的背景音乐。有名园的地方都有好风水,鸟语花香的地方都是好地方。

鸟鸣其实无词,听着总是恍惚,总是模棱两可,你心里想着什么词,听着就有点像。比如鹧鸪的鸣叫,有人听着是鸟儿自呼的“鹧鸪”,有人听着是“但南不北”。听出来“但南不北”的人必知道鹧鸪起飞总向南方展翅的传说。《广志》说:“鹧鸪鸣云,但南不北。”说那是“胡马嘶北”之故。还有人听出鹧鸪之鸣是“行不得也哥哥”,他一定听过一个关于劝夫的民间故事。鹧鸪就此成了一种深负幽恨哀思情绪的鸟了,和哀怨的杜鹃一样无数次地进入中国文学。比如:“苦竹岭头秋月辉,苦竹南枝鹧鸪飞。”(李白)比如:“可怜鹧鸪飞,飞向树南枝。”(韦应物)

几位老者在林子里久久盘桓不肯去,或小坐闲聊,或舒然打拳,其情悠游,亦成林中景致。

南方有嘉木。树是愿意和每个人交朋友的。我在林子里“树杆儿拍遍”,想认定一棵作朋友,却定夺不下。一棵树有一棵树的好处,如何比较高下呢?

动物和植物是并行进化的两类生物,是不能用高级和低级来分野的。人们把失去意识的人称作“植物人”,可我们何以知道植物是没有意识呢?先不说草,我看至少树是有意识的,只是不用眼睛看世界,不用声音说话。作为一棵树,它从不喧哗,从不投机,固守着一个地方,笃定,热爱,快乐,从生到死。树把一枚种子延伸成一片绿荫,树把对土地的热爱放大成一生的幸福。每一棵树都有这样的优秀品质,所以每一棵树都当得起我们以良友相称。坚守是树给予我们的启迪,人和树不同的是可以选择。对一个人来说,坚守之前的选择和坚守同等重要。人生的遗憾有时是轻易地放弃了不该放弃的,有时是固执地坚守了不该坚守的。

和宁静而积极的树相比,人生短促而且常常焦躁不宁,这是人注定的忧伤。人要赢得与时光的较量,惟有把自己的心变成一棵常青的树,才能让四季驻满不老的欢颜。去摸摸树,把脸贴在树杆上,你或许就和树一样接通地气了。什么叫地气?说不来,但我坚信地气是真有的。

赵园的前身是吴峻基的水吾园,到同治年间才为赵烈文所得。曾名“水吾”的赵园一心做水的文章,一心要把江南的淼淼烟波浓缩成一泓波澜不惊的碧水。赵园有两个池,小池在“水木清华榭”前,有水道与大池相沟通。大池面积有四亩多,加上小池和水道,赵园的水面积占了全园面积一半以上。

大池大致呈长方形,查资料不见有名,为叙述方便,权呼为“方塘”。一看这个名,你就会联想到朱熹的诗了:

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许,为有源头活水来。赵园的水来自墙外的九万圩。入口有闸,隐于方塘西北角的柳风桥下。昨日去赵园,在柳风桥徘徊良久,为的是听那潺潺的水声。从桥上探看园外,见河水丰沛湍急,哗哗有声。河对岸住户小院内有一棵很茂盛的石榴树,硕果累累,满树秋天,金碧辉煌。院墙对岸有一行老柳临水,或直立垂枝,或俯身河面,一无修饰,却是宛然一景。柳风桥的桥名就是这么得来的吧。陶渊明宅旁有五棵老柳树,被陶渊明视为朋友。陶渊明常坐在树旁看书看山看水,一不小心就得一好诗。陶渊明后来自称“五柳先生”。

赵园被外河搂抱,围墙并不连贯,在河边能同时看到园内亭台楼阁的诗情画意和园外平常人家的世俗生活,形式和气息上的对比很是鲜明。私家园林就是过去的富户大家,也是大多数平常百姓的梦境。梦境和现实就这么有形有状地隔河相望着,使站在河边的平常百姓觉得有点恍惚。不知道站在河边的富人,听着对岸的鸡鸣狗吠,听着柴米夫妻的口角纠纷会作何想?我没当过富人,不知道。

忽闻园外传来鸟鸣,“咕咕”的,似是鹧鸪。但愿咕咕叫的不是鸽子。鸽子可以入画,可以入现代诗,好像没进过古诗词。鸽子送信是现实的,是技术层面的事;大雁传书不现实,是浪漫,是文学层面的事。李清照看见的是海棠,听到的是鹧鸪;李煜看到的是梧桐,听到的是冷冷的雨;辛稼轩看到则是金戈铁马神鸦社鼓,听到的是匣中宝剑的夤夜嘶鸣;所以梧桐和海棠等等在园子里是不可以随意乱种的,它们是某种情绪的符号。唐伯虎的一生充满了艰辛和挫折,后人偏把他写成吴中第一风流才子(这里的“风流”和桃花运、轻佻之类相关)。莫不是桃花坞里那一片桃树惹的祸?这种话,外国人听不明白。

外水入园后并不直接进入方塘,还要通过一条名为“静溪”的纤细小河。河边有树相集,河上有一拱石梁,那水是流得文静极了。有联云:山光下溪静相好,云影挂树闲不流。写得切。

溪北有天放楼,是赵园当年的藏书之处。此楼废而又建,显得新了,但门额上的字还是杨沂孙的。

与有画眉的树林隔塘相对的是一带沿墙水廊。园林中的廊,按形态分为直廊、曲廊、波形廊和复廊四种;按位置分有:空廊、回廊、楼廊、爬山廊、水廊和沿墙廊六种。赵园的这条水廊既筑于水面又兼作围墙,似应称作“沿墙水廊”。廊名“殿春”,绵延十数丈,中部两次变形。一台一阁使长廊获得了节奏顿挫,暗合造园艺术“组合成美”的规律。

走在水边长廊,走在长廊午后的幽静中,人常常会想到回去写一篇散文。而回去之后又常常写不出来。离开了彼时彼地,当时流淌过的感觉常常是难于找回来的,叫稍纵即逝。

雨天是特别应当去赵园的。沏一杯茶,在能静居静静地坐,让人生的节奏稍作停顿。停顿和前行是同样需要的,要不,你的人生没有平仄,成不了诗,成不了歌。

很多人在惊呼:时间过得真快呀,一晃就是一年过去。我看这种感觉的产生主要是在生活过分流畅的行进中丢失了细节,丢失了过程。没有细节就没有生动的形象,就枯燥,就呆板,一个个日子是复印机里拿出来的。关于过程,举个例子:如今的端午节吃粽子,是去超市弯一下的事,没有了采芦叶、淘糯米、包粽子的所有过程,过程几乎没有了。年复一年地在股市里看风云,在牌桌上炒地皮,谁再有心思仰望天空、俯察大地?人和大自然就这样越来越生分,四季的差异在空调的翁翁声中被一点点抹去……生活就这样成了一本枯燥乏味的流水账。

隔着一层薄薄的雨幕看世界,觉得世界和自己拉开了距离,有点淡,有点朦胧,人就不慌不忙起来。隔着一点距离,人和事似乎都比较好安排了,似乎杂七杂八的事都有理由暂时放一下。接手机时就说:“下着雨呢,天晴了再说吧。”

能静居就在方塘北岸,前有宽阔的临水平台,后有独立的小院,平宽闲敞,富有安定感。小院里有小小的黄石假山,假山上有小亭,名“抱翠轩”,是夏同善题的字。“能静居”是翁同龢题的额。这两位在刑部共事时,曾联手策动杨乃武冤案的翻案。想必夏同善是来过常熟的。

赵园的水很坦率,就这么辽阔地展开着。雨天游人少,赵园格外宁静。守着一大片水,雨下着,思想松懈着,耳朵就清晰地听到了雨声。在现代城市,被留意到的雨声就像被留意到的星月一样稀罕。守着一大片水,听着无边无际的雨声,喝着忽暖忽凉的茶,人就被水浸透,特别的滋润,特别的安适。生活在当代却守着一点古典的心情,有时会特别的心地清明,看得见生活深处的东西。不必认真去看的,就守着这一份幽雅和清宁好了,会觉得心地里长满了漫山遍野的青草。雨声中,心地里,芳草碧连天。心里居然生来些幸福感。幸福有时就这么简单,只要一点清闲,一杯茶。

在江南,人皆逐水而聚,枕河而居,水边或者水上常常是两情的绾结之地,又常常是两情的离别之处。置于方则方,置于圆则圆。环境即人,江南人的情感状态在不知不觉间趋同了水的状态了,这一点,在遥远的《诗经》里便可以看出端倪:

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长,溯游从之,宛在水中央……

情感和水一样有了长度:“请君试问东流水,别意与之谁短长?”这是李白的诗。

情感和水一样有了深度:“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。”又是李太白。“相恨不如潮有信,相思始觉海非深。”这一回是白居易。

情感和水一样有了量的多少和一去不返的方向性:“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流!”作为皇帝的李后主,他的思国思乡之情惟有浩浩荡荡的春水才能相喻了。这个伟大的诗人,这个软弱无能的君主,就因这首词丢了性命。

在江南人的想象中,仙界总是有云雾的。在地为水,在天为云,云雾也就是水呢,所以就有了“上有天堂,下有苏杭”的美丽比兴……

这么放纵思绪,快变成为对水的参悟了。不必这么认真的,还是起身走走吧。

当然要去贯穿方塘的石桥走走。

石桥窄,就显得长;稍有曲折,总体看还是专心向前的一条。这样好,认真折来折去弄个“九曲”,反而做作。桥中央,也就是方塘的中央,有一枚亭子。就像是桥这个长句子中间的一个逗号。说“一枚”是极说亭子的小。窄而长的石桥只有一侧设象征性的、极矮的石栏,好在桥面贴水,最胆小的人也敢走。这种单边置栏的形式一定是造园家们从乡村学来的,乡村的窄桥大多如此,为的是农人挑担过桥时不为桥栏所碍。

眼前的这片水,使人想起来吴冠中的画风。吴冠中的笔触简练,秀,秀在线条,秀在清淡,秀在润泽。

打起伞,走上湿淋淋的石桥。第一步踩上去时,竟然担心石桥会沉下去。

一些黄色的大鱼在脚边游,很安详很悠闲的样子。它们不怕人,游近来是看看有没有面包屑之类的吃食。有这样的鱼相伴,人的思绪就长了鳞,就觉得这水的美妙。

与能静居隔水“对景”的是一个名为“似舫”的石舫。中国园林中常有这类模仿舟船的建筑。我记住的就有同里退思园的“闹红一舸”,苏州怡园的画舫斋,北京颐和园的清晏舫等等。

古时,“舟”和“隐逸”和避害远祸有关联。比如柳宗元在政治改革失败之后就想当个“孤舟蓑笠翁”;李白不如意时发牢骚:“人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。”最有名的是春秋时范蠡的“五湖舟”。范蠡功成身退的处世智慧,成为历代文人心向往之的隐逸范式。这就是中国园林中多有“舫”的原因吧?

临水,何不建一个榭?我不喜欢“舫”。这种永远不能启航的“不系舟”,总是给我传递着一种绝境中的无奈情绪。

不喜欢舫,走到池心小亭,我就往回走。

这时候,雨云有些散,天光水色在我四围晃晃交错,觉得我正踩在江南最柔软的地方呢。

走着,想起不久读到的乾隆的一首诗:

冰镜寒光水镜清,

清寒分判一堤横。

落虹夹水江南路,

人在青莲句里行。

乾隆一生写诗超过四万首,太多,质量不怎么的。这首诗的末句我还喜欢。“人在青莲句里行”,取李白(青莲居士)“两水夹明镜,双桥落彩虹”诗意,如果“青莲”取字面义解,亦美。

江南是水绘的,就像这莲一般的赵园。

——福建省幼教学科林晓丰名师工作室简介(二)

——福建省幼教学科林晓丰名师工作室简介(一)