天然岩沥青改性沥青混合料配合比设计分析

兰建丽

(山西省交通科学研究院,山西 太原 030006)

0 引言

天然岩沥青在自然环境中保持常态,性质稳定,其代表性产品有位于南太平洋印度尼西亚苏拉威西岛东南部布敦岛的布敦岩沥青(BMA)及美国犹他州的北美岩沥青(Gilsonite)。北美岩沥青是一种有名的天然沥青,它具有抗剥离、耐久、高温抗车辙、抗老化四大特点,用于道路工程已有十余年的历史。我国新疆、青海及四川一带也有储量丰富的天然岩沥青。受国内外天然岩沥青(湖沥青、岩沥青)的宣传影响,天然岩沥青似乎已经成为一种优良的道路沥青改性剂,像很多聚合物改性剂一样,可改善沥青的高、低温性能,以及优良的抗水损害能力[1]。由于不同产地的天然沥青有着各自不同的物相组成特点,因而其带来的路用性能提高作用也不相同,因此,只有对不同产地、不同矿脉的天然岩沥青进行各项性能评价之后才可能推广应用,这其中沥青混合料的配合比是决定天然岩沥青路面使用性能优良的关键性因素之一。

《岩沥青路面工程应用技术指南》提出天然岩沥青配合比设计可以采用两种方法[2]。

a)方法一 首先按常规马歇尔试验方法进行基质沥青(即不掺加岩沥青)混合料的配合比设计,包括原材料的检验、沥青混合料级配确定、最佳油石比确定和性能检验。然后对于确定的普通沥青混合料最佳油石比,提高0~0.2%作为岩沥青改性混合料的最佳油石比,并以岩沥青改性混合料技术性能要求为依据,进行各种性能检验。

b)方法二 先在室内制备岩沥青改性沥青,把基质沥青加热到135℃,按比例掺加岩沥青,继续边加热边搅拌,使岩沥青逐渐分散在基质沥青中,并在175℃条件下搅拌约30 min至岩沥青均匀分散;也可采用高速剪切的方法制备。制备得到岩沥青改性沥青后,再按规范方法直接进行目标配合比设计。

工程实践大多采用“干法”工艺(dry process)施工,即在沥青混合料拌和锅进行矿料干拌时,将岩沥青作为添加剂投入拌和锅,适当延长拌和时间制备岩沥青改性混合料。天然岩沥青作为一种沥青混合料添加剂,其组成成分在不同产地差异显著,其存在状态会在高温搅拌融化和高温碾压分布后发生变化,从而给路用性能带来不确定性影响。上述配合比设计方法通过加大相应基质沥青混合料0~2%沥青含量确定最佳沥青含量和岩沥青添加量,这首先会带来最佳沥青用量难以选择的问题,其次过大的沥青含量变化会给天然岩沥青掺量选择带来不确定因素,当路用性能不满足相应要求时只能单纯加大天然岩沥青掺量,甚至导致该天然岩沥青配合比设计失败。本文基于我国某工程天然岩沥青使用的配合比数据,对其配合比设计关键因素,特别是最佳沥青用量的选择作深入分析。

1 配合比试验方案

1.1 胶结料

该工程基质沥青配合比设计使用两种基质沥青,试验结果见表1。

表1 沥青胶结料试验结果

1.2 基质沥青混合料配合比

分别使用表中1号和2号沥青,使用同一级配采用Superpave水平Ⅰ设计方法进行配合比设计,AC-13C配合比设计结果见表2。

表2 体积特性

从表2可知,两种沥青的沥青混合料体积指标较为接近,均能满足配合比设计要求。

1.3 岩沥青对沥青混合料级配的影响

天然岩沥青生成于岩石夹缝中,使用过程中主要通过高温搅拌方式使其内部蕴含沥青质析出到沥青胶浆中。若掺加岩沥青必须确定其沥青含量。通过燃烧法测试两种岩沥青进行试验,结果见表3。

表3 天然岩沥青燃烧筛分结果 %

由表3可知,3号和4号天然岩沥青含量相同,但颗粒常态级配4号远远粗于3号,燃烧后的结果也是如此;另外每种岩沥青燃烧前后级配组成,也即最终在混合料中存在状态与其天然状态变化显著。由于岩沥青工程实际掺量多为沥青混合料总质量的2%~4%,掺量很大,因而对于沥青混合料级配的影响必须予以考虑,不能单纯通过增大沥青含量0~2%简单处理;再者由于岩沥青级配在掺加前后变化显著,通过考虑岩沥青天然状态岩沥青级配并按照其级配组成设计沥青混合料级配的方法,将会使沥青混合料级配发生改变,最佳沥青用量选择带来困难,这也成为天然岩沥青改性沥青混合料配合比设计的重点。

对燃烧后岩沥青级配进行分析,很显然0.6 mm筛孔以下成分较多(见表3中下划线处通过率),该部分集料对沥青混合料最佳沥青含量影响显著,由于燃烧后岩沥青同时含有细集料和矿粉级配组分,因此本文配合比设计时,对掺加的岩沥青去除沥青质后掺量按1∶1分别替代矿粉和细集料。由此,在分别添加天然岩沥青掺量3%~5%时AC-13C的配合比见表4。

表4 天然岩沥青改性AC-13C配合比

根据表4可以看出,在岩沥青掺量分别为沥青混合料总量的3%~5%时,约2%~4%的细集料和矿粉被替换掉。

2 路用性能评价

为确保搅拌过程中天然岩沥青从混合料中析出,按岩沥青和集料1∶10的比例配制混合料,采用3种干拌时间和3种温度进行搅拌试验,通过外观检查岩沥青析出效果,见表5。

表5 天然岩沥青高温搅拌效果外观

3号和4号岩沥青为同一产源,由表5可知,3号岩沥青细,析出效果由搅拌温度决定,搅拌时间影响不大;4号岩沥青粗,同时受到搅拌时间和搅拌温度影响。由此可见,较细的天然岩沥青分散性更好,沥青质更易于析出。通过表5试验,天然岩沥青改性沥青混合料拌和温度采用175℃±5℃,天然岩沥青干拌时间调整为30 s,其他因素与普通沥青混合料配合比设计试验相同。需要说明的是按照该拌和温度和干拌时间确定的沥青含量与表4计算拟定结果吻合,无需按照《岩沥青路面工程应用技术指南》调整0~2%最佳沥青含量。天然岩沥青配合比设计结果见表6。

表6 配合比设计结果

由图1可知,1号和2号胶结料掺加岩沥青后,随着岩沥青的掺加动稳定度会增加,但无论1号胶结料还是2号胶结料在掺加4号岩沥青后动稳定度增幅不大,对于来自于同一产地的3号和4号岩沥青,区别只在于岩沥青中颗粒级配粗细程度不同,而较细的3号岩沥青对于沥青混合料的动稳定度指标提升显著,这应该归结为细小的岩沥青试样分散更均匀,更适合于“干法”工艺施工。

此外对于1号和2号胶结料而言,只有使用PG性能高温分级较高的1号胶结料配制的岩沥青改性沥青混合料动稳定度能够达到3 000次/mm以上,显然岩沥青对于沥青混合料高温性能的提高作用有限,因此使用天然岩沥青改性沥青混合料时,需要选用PG性能高温等级更好的基质沥青。

由图2可知,各种沥青混合料在掺加岩沥青前后,冻融劈裂强度比并未发生明显变化,只有5%掺量岩沥青改性沥青混合料冻融劈裂强度比有所降低,很显然掺加岩沥青对于沥青混合料水稳定性影响不大,但由于掺加较多的岩沥青会使沥青混合料空隙率增大,可能会导致水稳定性下降。

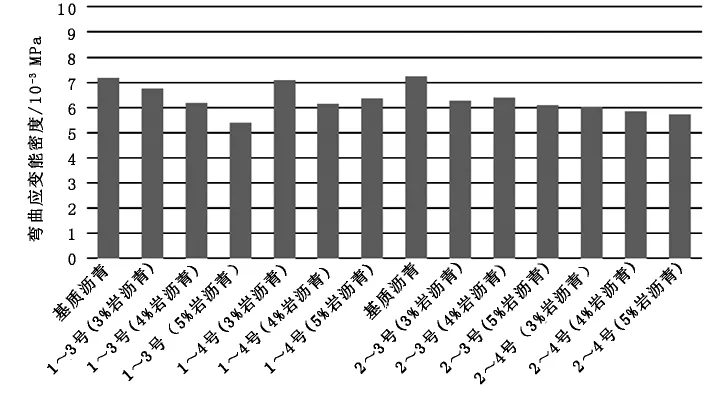

由图3可知,沥青混合料在掺加3号岩沥青后,-10℃弯曲应变能密度呈降低趋势;4号岩沥青对于各种沥青混合料的-10℃弯曲应变能密度呈降低作用不并明显。这表明:a)较细的3号岩沥青分散性更好,降低了沥青混合料低温性能;而较粗的4号岩沥青由于分散性不足,对沥青混合料低温性能作用不明显。b)掺加岩沥青会使得沥青混合料低温性能下降。因此寒冷地区使用岩沥青时应选择PG低温性能分析更好的基质沥青。

图1 动稳定度试验结果

图2 冻融劈裂试验结果

图3 弯曲应变能密度

3 结论

综上可知:

a)天然岩沥青0.6 mm以下部分较多,使用其作为沥青混合料添加剂时,为使配合比级配和最佳沥青含量更为准确,配合比设计时岩沥青中的0.6 mm颗粒成分应等量替代细集料和矿粉,这是确保对原基质沥青混合料级配不发生显著影响的关键。

b)拌和温度对于天然岩沥青中沥青质析出影响显著,它是决定准确选择岩沥青最佳沥青含量的关键。

c)天然岩沥青对于沥青混合料高温性能提升有限;级配较细的岩沥青对于沥青混合料高温性能提升更为有效。

d)天然岩沥青会降低沥青混合料低温性能。