城乡收入差距、劳动力质量与经济结构转型

邓金钱++何爱平

〔摘要〕城乡收入差距通过城乡居民消费需求影响经济结构转型,劳动力在产业间的自由流动受制于劳动力质量水平,而城乡收入差距透过人力资本投资影响全社会的劳动力质量。城乡收入差距、劳动力质量和经济结构转型之间的传导机制是:城乡收入差距通过抑制经济中工业产出份额、提升服务业产出份额推动经济结构的“服务型”变迁,劳动力质量的提升促进劳动力从农业、工业部门流向服务业部门,进而通过服务业部门产出份额的上升推动经济结构转型;城乡收入差距也会导致贫困农村居民丧失扩大人力资本投资的能力,从而制约全社会劳动力质量的提升,使劳动力的“服务型”流动和经济结构转型受阻。但是,东部沿海发达地区与中西部地区的城乡收入差距、劳动力质量对经济结构转型的影响存在显著非一致性。实现中国经济结构顺利转型需要将城乡收入差距缩小到合理区间,有效提升全社会的劳动力质量,创新经济转型的制度供给。

〔关键词〕城乡收入差距;劳动力质量;经济结构转型;城乡共享发展

〔中图分类号〕F207〔文献标识码〕A〔文章编号〕1000-4769(2017)06-0022-09

〔基金项目〕国家社会科学基金项目(16BJY104);陕西省社会科学基金面向“十三五”重大理论与现实问题研究项目(2016ZDA18);西北大学研究生自主创新项目(YZZ15049)

〔作者简介〕邓金钱,西北大学经济管理学院博士研究生;

何爱平,西北大学经济管理学院教授,博士生导师,陕西西安710127。

一、引言

不可否认的事实是在我国经济总量规模迅速增长的背后已积累了许多结构性矛盾。进入新常态阶段后,在宏观经济管理“稳增长”“促改革”“调结构”“惠民生”的主基调下,2014年国务院颁布了《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》,首次对生产性服务业作出明确定位,且支持服务业的发展政策持续加码。统计数据显示,2015年第二产业增加值占总产值的405%,而第三产业占比首次突破50%,达到505%,表明服务业加快发展态势逐渐形成,以服务业主导中国经济发展的格局初具雏形。如何实现中国制造由生产型制造为主向服务型制造业为主转型,进而基本形成以服务业为主导的经济结构及其经济可持续发展新动力,成为当下中国经济增长动力稳态转换的关键。

来自各方面的资料文献显示,城乡收入差距对收入不平等的贡献最大。城乡收入差距不仅影响经济增长,更影响着经济结构的“服务型”。一方面较大的城乡收入差距会使富裕的城镇居民增加对服务产品的需求,促进产业结构向服务型转变;而贫困农村居民的消费停留于对农产品和工业品的需求会降低整个社会对服务产品的需求,抑制产业结构向服务型转变;另一方面城乡收入差距也会限制贫困农村居民的投资能力,尤其是人力资本投资,长此以往,导致经济社会中劳动力质量低下。经验表明,城镇化、工业化的实质是农村剩余劳动力向城镇迁移和非农就业的过程,农村迁移劳动力的质量不仅制约着自身的择业渠道和生活水平,而且影响着整个社会就业和产业结构的转型升级。对此,本文将基于城乡收入差距和劳动力质量视角研究中国经济結构转型问题,探究城乡收入差距、劳动力质量对经济结构转型的影响,并根据1996-2014年省级面板数据进行实证检验,以期取得具有一定创新价值的研究成果。

二、文献综述

尽管经济结构转型是世界各经济体经济发展的必经过程,但大多数国家的经济发展却与“Kaldor事实”〔1〕的平衡增长相反,呈现非均衡特征,研究产业间不平衡增长(经济结构转型)的模型因此得到发展。而关于经济结构转型的研究目前主要集中于需求偏好和技术因素两个方面(Buera和Kaboski,2009)。〔2〕从需求偏好视角研究经济结构转型一般以“恩格尔定律”为基础,认为家庭消费结构会随收入增加发生变化,不同产品需求结构导致产业间的不平衡增长(Kuznets,1973)〔3〕;特别是Kongsamut(2001)等在对恩格尔法则进行拓展基础上,将经济结构转型的经验规律总结为“Kuznets事实”,认为经济结构转型本质上是农业部门产出和就业份额不断下降、工业部门产出和就业份额先上升后下降、服务业部门产出和就业份额不断上升的历史过程〔4〕;尔后Foellmi和Zweimüller(2008)将非位似效用函数引入经济增长模型,分析各产品消费量的结构变化如何引致经济增长非均衡和经济结构转型。〔5〕从供给侧技术因素研究经济结构转型的学者认为,产业间不平衡增长是由产业间技术进步率的异质性决定的,且有数理证据(Baumol,1967)〔6〕;Ngai和Pissarides(2006)进一步通过做多部门分析,认为各部门生产技术增长率的差异导致了经济结构变迁。〔7〕国内学者则分别从生产技术(陈体标,2007)〔8〕、国家制度能力(景维民和黄秋菊,2011)〔9〕、制度扭曲(王勋和Anders Johansson,2013)〔10〕、地方政府支出偏向(王文甫等,2016)〔11〕方面探究了经济转型问题。

而城乡收入差距作为中国经济非均衡增长的现实表征具有潜在的社会分层效应,即理论上可将居民划分为富裕的城镇居民和贫困的农村居民,不同群体对应不同的农产品、工业产品和服务产品需求。Murphy等(1989)基于需求视角研究了城乡收入差距与居民消费的关系,认为城乡收入差距会抑制消费需求的扩张和经济增长。〔12〕陈晓光和龚六堂(2005)通过构建数理分析模型认为不同商品的需求收入弹性差别和城乡劳动力的迁移导致了经济结构的内部变化,即农业、工业和服务业相对比重的变化。〔13〕沈凌和田国强(2009)的研究证明高收入者对于优质商品有更强的支付意愿,即收入分配状况影响居民对普通商品和优质商品的消费决策和厂商选择,进而影响经济增长。〔14〕李江一和李涵(2016)利用中国家庭金融调查数据的研究发现,城乡收入差距扩大显著促进了农村家庭的人力资本和社会资本投入,但挤出了生存型和享受型消费,城镇家庭则显著促进了享受型商品的消费。〔15〕endprint

此外,有学者提出,中国经济在新常态下面临增长动力稳态转换的“结构性减速”,而“人口红利”消退使得中国逐渐丧失劳动力优势,扩大就业对经济的作用越来越小,投资对经济增长的作用也已经不再显著(杨莉,2016)。〔16〕Aghion等(1997)的研究发现,城乡收入差距过大会限制农村贫困居民的投资机会,并且影响人力资本投资规模。〔17〕De La Croix等(2004)的模型说明穷人更倾向于生孩子,而不是投资于教育,结果导致平均教育水平降低。〔18〕钞小静和沈坤荣(2014)基于中国省级面板数据的研究发现,城乡收入差距过大会导致初始财富水平较低的农村居民无法进行人力资本投资,抑制社会劳动力质量提高。〔19〕经济结构转型与就业结构变化密切相关,城镇经济中的工业和服务业部门是经济结构变迁的基础,就业结构的“服务型”变迁直接促进了经济结构的“服务型”变迁(Singelmann,1978;Messina,2004)。〔20〕郭文杰和李泽红(2009)的研究同样证实劳动力流动导致部门间劳动力配置结构的改变是实现经济结构转换的重要因素。〔21〕张国强等(2011)的研究证实,人力资本对我国尤其是东部地区产业结构升级有显著促进作用,而人力资本分布结构不利于产业结构升级且效应显著,人力资本水平提升及结构优化将加速我国产业结构的转型与升级。〔22〕

上述研究成果对本文的研究具有一定的理论借鉴价值,但由文献梳理可以看出,尚无文献就城乡收入差距、劳动力质量与经济结构转型三者的关系进行定量研究。本文考虑到城乡收入差距对经济结构转型的直接效应,以及从要素供给(劳动力)视角探讨城乡收入差距对经济结构转型的间接效应之学术价值,同时基于经济结构转型实际,在提出城乡收入差距、劳动力质量对中国经济结构转型影响的理论假说基础上将构建计量分析模型对其进行实证检验,以期为中国经济结构转型提供可参考的理论逻辑和数理依据。

三、理论机制与研究假说

城乡收入差距通过城乡居民消费需求影响经济结构转型,劳动力在产业间的自由流动受制于劳动力质量水平,而城乡收入差距透过人力资本投资影响全社会的劳动力质量(图1)。这一理论的作用机制是:由于农产品、工业品、服务产品需求收入弹性差异,城乡收入差距扩大导致富裕的城镇居民会增加对服务产品的需求,促进经济结构向“服务型”转化,但是却使贫困的农村居民需求停滞于对农产品、工业品的需求,抑制对服务产品的需求,不利于经济结构转型。另外从劳动力供给视角发现,城乡收入差距扩大会影响贫困农村居民家庭的人力资本投资行为,抑制社会劳动力质量的提高和劳动力在部门间的流动,阻碍就业结构的“服务型”转化,因此不利于经济结构的“服务型”变迁。即城乡收入差距通过抑制经济中的工业产出份额、提升服务业产出份额而推动经济的“服务型”;劳动力质量的提升也会促进劳动力从农业、工业部门流向服务业部门,促进服务业部门产出份额上升,推动经济结构转型;但是另一方面城乡收入差距会影响贫困农村居民的人力资本投资,即通过抑制整个社会劳动力质量的提升阻碍劳动力向服务型行业的流动,不利于经济结构转型。

1.城乡收入差距通过消费影响经济结构转型

根据对居民消费习惯的研究和恩格尔定律,随着居民收入水平上升,在消费支出中农产品消费占比会逐渐下降,工业品消费占比会先上升后下降,服务产品的消费会逐渐上升。城乡收入差距则在理论上将国民划分为富裕的城镇居民和贫困的农村居民,富裕的城镇居民在消费需求上已基本实现由“生存型”向“发展享受型”转化,即对服务产品具有较强的需求偏好,这会刺激服务产品的供给和服务产业的发展,促进经济结构的服务型变迁;对贫困的农村居民而言,其消费需求长期停留于“生存型”,即对农产品和工业品具有较强偏好,导致服务产品在农村消费市场所占份额有限,不利于经济结构的服务型变迁。另外,城乡收入差距扩大和户籍制度限制的放松,使得农村居民普遍存在城镇迁移动机,但城镇较高的准入门槛导致农村居民的“市民化”转型存在很大困难,即使转为城镇居民“身份”,也难以在短期内对服务产品的需求实现有效扩张。基于以上理论机制分析和本文的研究动机,提出研究假说1:

城乡收入差距扩大会影响需求结构,富裕的城镇居民大幅度增加的收入将通过增加服务产品需求促进经济结构的“服务型”转化;相对贫困的农村居民需求停滞于农产品、工业品,抑制服务产品需求的扩张,不利于经济结构转型。因此城乡收入差距对经济结构转型的影响取决于以上两个作用力的对比。

2.劳动力在产业间的流动受劳动力质量的约束

城镇化发展过程本质上是农村剩余劳动力非农就业和城镇化转移的过程,而城镇经济规模集聚的重要表现是服务业的高速增长。根据发达经济体的经验和中国实践,农村剩余劳动力的转移均未出现集中流向工业部门的情况,服务业部门也是农村剩余劳动力重要的选择,劳动力在产业间的自发与自由流动必然导致劳动力资源配置结构优化,这种“结构红利”正在成为经济结构转型的重要推动力。然而由于劳动力质量水平在一定程度上决定着劳动力的就业能力和择业渠道,高质量的劳动力具有较高的人力资本存量和综合素质、能力,往往更对服务业有偏好,也有能力实现在产业间的自由流动;低质量的劳动力人力资本存量低,受就业能力和综合素质限制,不得不留在传统行业从事生产性就业,从而间接地抑制服务业增长。因此,劳动力质量水平决定着劳动力在产业间的流动偏好和能力,质量水平高的劳动力在产业间的流动比较容易,质量水平低的劳动力在产业间的流动则比较困难。基于以上理论机制分析和本文研究动机,提出研究假说2:

劳动力质量水平高低决定劳动力在产业间流动的能力,劳动力整体质量水平越高越有利于经济结构的“服务型”变迁,推动经济结构转型;劳动力整体质量水平越低则不利于经济结构转型。

3.城乡收入差距抑制劳动力质量提升影响经济结构转型

城乡收入差距不仅通过需求直接影响经济结构转型,而且通过人力资本投资影响全社会劳动力质量水平,进而间接影响经济结构转型。城乡收入差距的變化则会影响城镇居民和农村居民的人力资本投资行为。当城乡收入差距扩大,农村居民即使有意愿增加人力资本投资追赶城镇居民,但是受收入水平约束,投资规模的扩大将极为有限,从而抑制农村剩余劳动力质量上升,导致整个社会劳动力质量水平难以有效提升;城镇居民相对于农村居民具有多种优势,这种优势感的存在也会抑制城镇居民人力资本投资积极性,不利于整个社会劳动力质量的提升。反之,当城乡收入差距缩小时,农村居民不仅存在增加人力资本投资追赶城镇居民的欲望,也有一定的投资能力,况且农村居民人力资本投资的扩张将提升整个社会劳动力质量;城镇居民为了维持自身的优势感也会追加人力资本投资,从而整个社会的劳动力质量将显著提升,有利于促进经济结构转型。基于上述分析并结合本文研究动机进一步提出研究假说3:endprint

城乡收入差距越大越不利于劳动力整体质量的提升和经济结构的“服务型”转化,而缩小城乡收入差距则有利于劳动力整体质量的提升和经济结构转型。

四、模型构建与数据说明

1.模型设定

基于前文的理论思路,城乡收入差距、劳动力质量和经济结构转型之间可能存在传导机制,即“城乡收入差距→劳动力质量→经济结构转型”。为了进一步准确揭示三者之间的关系,本文在实证分析模型中加入城乡收入差距(theil)与劳动力质量(edu)的交叉乘积项,用以检验城乡收入差距和劳动力质量对经济结构转型的共同影响。同时为避免模型产生内生性问题,使参数估计值有偏,本文尽量控制影响经济结构转型的其他相关变量,采用面板数据分析方法,构建以下实证分析模型:

structureit=β0+β1theilit+β2eduit+β3theiliteduit+∑j=1λjxijt+ηi+μt+εit(1)

其中i表示样本截面单元,t表示样本时间单元,structureit表示经济结构,theilit表示用泰尔指数测度的城乡收入差距,eduit表示劳动力质量,theiliteduit表示城乡收入差距和劳动力质量的交互乘积项;xijt为一组控制变量,包括地区经济增长水平、地区财政规模、地区金融发展规模、城镇化发展和对外开放水平;ηi表示截面单元不可观测且不随时间变化的区域个体效应,μt表示时间非观测效应,εit为与时间、地区无关的残差项。

2.指标选择

(1)被解释变量

经济结构转型:经济结构转型历程的主要路径如下:农业部门在整个国民经济中占比逐渐下降,工业部门占比先上升后下降,服务业比重逐渐上升(Acemoglu,2009)。〔23〕本文将Dekle(2010)〔24〕和严成樑(2016)〔25〕的做法进一步拓展,定义s/gdp表示经济社会中服务业部门的产出份额,m/gdp表示经济社会中工业部门的产出份额,由此定义经济结构转型路径为:

structureit=(s/gdp)it(m/gdp)it(2)

(2)核心解释变量

城乡收入差距:考虑到中国城乡人口结构变化和城乡发展的二元经济特征,本文对城乡收入差距的度量指标采用泰尔指数(Theil index),该指数因为能够比较真实地反应城乡收入差距水平而受到众多学者青睐(欧阳志刚,2014)。〔26〕本文采用泰尔指数测度城乡收入差距的具体计算公式为:

theili,t=∑2j=1(Iij,tIi,t)ln(Iij,tIi,t/Pij,tPi,t)(3)

其中theil表示泰尔指数衡量的城乡收入差距,j=1表示城镇地区,j=2表示农村地区,Iij表示i地区的城镇或农村居民总收入,Ii表示i地区居民总收入,Pij表示i地区城镇或农村居民人口数量,Pi表示i地区城乡总人口。

劳动力质量:劳动力质量的本质是劳动力本身所包含的人力资本存量水平,借鉴杜伟等(2014)〔27〕的做法,采用教育指标法测度劳动力质量。本文以6岁以上人口平均受教育年限测度劳动力质量水平,具体计算公式为:

劳动力质量=(文盲和不识字人口*0+小学文化程度*6+初中文化程度*9+高中文化程度*12+大学及以上文化程度*16)/6岁以上总人口,变量名称记为edu。

(3)其他控制变量

地区经济增长水平指标:经济增长水平是衡量一个国家或地区经济发展状况的重要指标,不仅直接决定着国家或地区之间经济、社会以及文化等方面的差异,而且影响经济结构转型,并直接构成经济结构转型的物质基础,因此将地区经济增长水平引入控制变量,用地区实际人均GDP表示,变量名称记为rgdp;

地区财政规模指标:中国经济社会发展具有典型的政府主导型经济性质,对地区财政规模指标的测度采用地方政府财政支出占GDP比重衡量,占比越大表明政府对经济的主导作用越强,而且这一测度内含着政府偏城市化的财政资源配置倾向,其比例也可以衡量政府规模,因此使用该指标可测度政府对经济的主导作用,变量名称记为gov;

地区金融发展规模指标:中国金融发展是银行主导的金融体系,金融对政府主导型产业具有特殊偏好,金融发展政策的扭曲会对经济结构产生重要的影响效应。本文以银行信贷规模测度地区金融发展,具体是以年末金融机构贷款余额与地区GDP比值衡量金融发展水平,变量名称记为fis;

城镇化发展指标:城镇化发展直接影响着经济结构变迁,城镇一般代表着先进的工业和服务业,而农村则代表传统农业。因此分析中国经济结构转型,将城镇化作为控制变量是必要的,本文对城镇化的衡量依然采用主流文献的计算方法,以非农业人口占总人口比重衡量,按户籍计算,变量名称记为urb;

对外开放程度指标:改革开放以来的中国经济呈现开放型经济特征,对外开放不可避免地影响到中国经济结构的转型,因此选择对外开放程度作为控制变量,对外开放程度以地区进出口贸易总额与GDP比重测度,变量名称记为open。

3.数据来源说明

为了样本數据的可比性,并考虑数据完整性和可获得性,本文的实证分析选择1996-2014年中国省级面板数据。所有原始数据均来源于《中国统计年鉴》(历年)、各省(直辖市、自治区)《统计年鉴》(历年),缺失数据用《新中国六十年统计资料汇编》、中国经济与社会发展统计数据库、中国社会科学院金融统计数据库数据进行补充。由于1996年重庆尚未升级成直辖市,因此计算1996年四川省数据时减去了重庆数据,同时考虑到价格波动因素,在数据处理中对相关名义变量用消费者物价指数进行平减,为了消除内生性和异方差性问题,绝对值变量序列均取自然对数进入回归分析。另外,为了数据可比,相对数变量均取百分比入模型进行实证分析。endprint

五、实证检验

1.基准模型分析

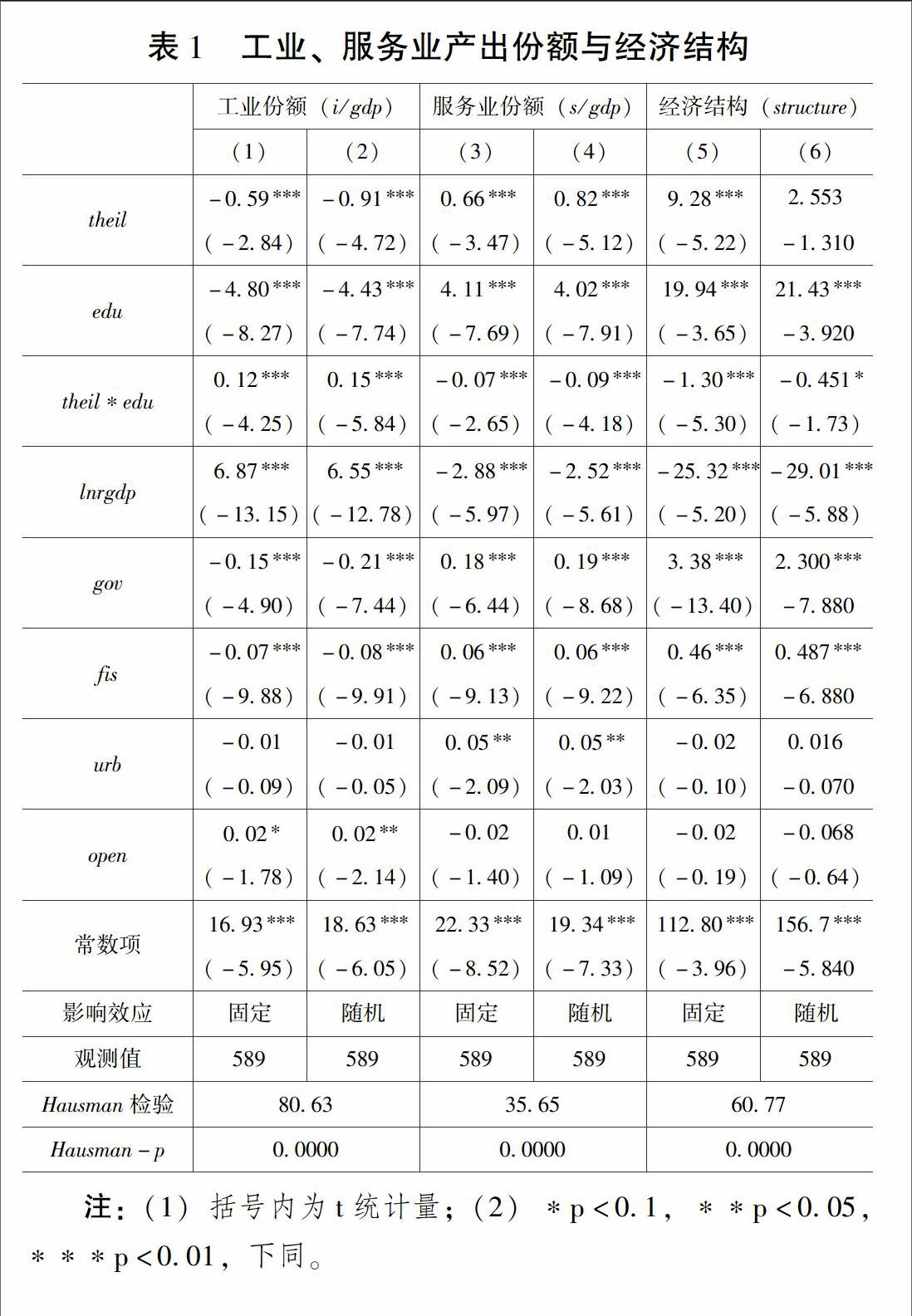

为了准确刻画城乡收入差距、劳动力质量对经济结构转型的影响,在基准回归中先分析城乡收入差距、劳动力质量对工业产出份额和服务业产出份额的影响,识别其对经济结构转型的具体影响机制,然后再检验城乡收入差距、劳动力质量对经济结构转型的影响,估计结果如表1所示。

就城乡收入差距、劳动力质量和工业占总产出份额的估计结果而言,Hausman檢验统计值为8063,伴随概率值为00000,因此我们选择固定效应进行基本解释。结果表明城乡收入差距对工业产出份额的反应系数显著为负,即城乡收入差距越大,经济中的工业产出份额反而会降低;同样劳动力质量对工业产出份额的反应系数也显著为负,表明劳动力质量的提升会使劳动力流出工业部门,造成工业部门产出份额下降;城乡收入差距、劳动力质量的交互项对工业产出份额的反应系数显著为正,表明城乡收入差距越大,人力资本投资的支出相对越小,越影响劳动力质量提升,从而抑制劳动力从工业部门流出并有利于工业产出份额的增加。

根据城乡收入差距、劳动力质量对服务业占总产出份额的估计结果和面板模型所选择的Hausman检验信息规则,本文选择固定效应进行基本解释。若城乡收入差距对经济中服务业份额的反应系数显著为正,表明城乡收入差距大,经济中的服务业产出份额将上升。原因在于高收入群体对服务产品具有较高需求偏好,而低收入群体的需求以农产品和工业品为主。劳动力质量对经济中服务业份额的影响显著为正,表明劳动力质量的提升可以使劳动力流动到服务业部门,促进服务业产出份额上升。而城乡收入差距、劳动力质量的交互项对经济中服务业份额的反应系数显著为负,表明城乡收入差距扩大会影响农户的人力资本投资行为,即整体上抑制劳动力质量的提升和劳动力向服务业的流动,导致服务业产出份额下降。

关于城乡收入差距、劳动力质量对经济结构(经济中服务业份额与工业份额的比值)的估计结果,根据面板模型的Hausman检验信息规则,本文选择固定效应进行基本解释。结果表明,城乡收入差距对经济结构转型的反应系数显著为正,表明城乡收入差距通过抑制经济中的工业产出份额、提升服务业产出份额推动了经济的“服务型”,但不容忽视的是,严重的城乡收入差距因为滋生很多社会问题,最终将不利于经济社会的发展。劳动力质量对经济结构转型的反应系数也显著为正,表明劳动力质量的提升将使劳动力从农业、工业部门流向服务业部门,促进服务业部门产出份额上升,推动经济结构转型。城乡收入差距、劳动力质量的交互项对经济结构的反应系数显著为负,表明城乡收入差距会通过抑制整个社会劳动力质量的提升阻碍劳动力的“服务型”流动,不利于经济结构转型。就其他控制变量而言,经济增长对经济结构转型的反应系数显著为负,地方财政支出、金融发展对经济结构转型的回归系数显著为正,城镇化、对外开放水平的回归系数未能通过统计的显著性检验。

2.区域异质性分析

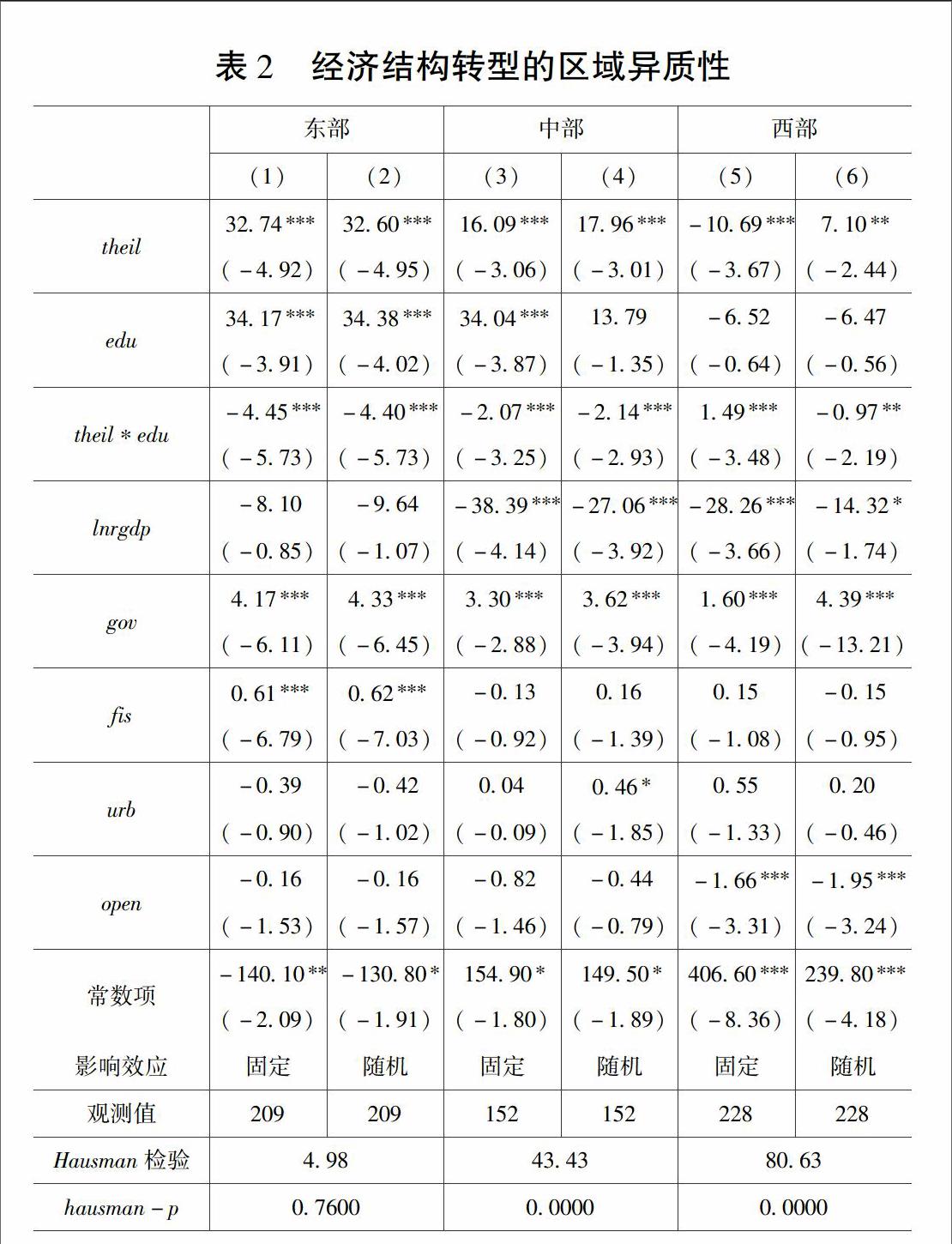

改革开放以来中国经济的发展具有典型的非均衡特征,加之各地地理环境、要素禀赋差异等不可观测因素的制约,城乡收入差距、劳动力质量对经济结构转型的影响可能会存在区域异质性,需要进行分区域的分析。本文采用主流文献的区域划分方法,分别对东部、中部、西部地区逐一进行具体分析。

东部地区估计结果的Hausman检验信息规则表明应采用随机效应模型,因此选择随机效应模型进行基本分析:城乡收入差距对经济结构转型的影响系数为3260,且具有统计显著性,表明东部地区城乡收入差距扩大将使富裕的城镇居民对服务产品的需求显著上升,推动经济结构的“服务型”转变;劳动力质量对经济结构转型的反应系数显著为正,即整个社会劳动力质量的提升促使劳动力由农业部门、工业部门流向服务业部门,促进经济结构转型;城乡收入差距、劳动力质量的交互项对经济结构转型的影响显著为负,表明城乡收入差距扩大会导致贫困的农村居民无法进行有效的人力资本投资,从而抑制整个经济社会中劳动力质量的提高,限制劳动力流动,最终不利于经济结构转型。中部地区估计结果的Hausman检验信息规则表明固定效应模型更合适,而且城乡收入差距、劳动力质量以及二者的交互项的回归系数符号及显著性水平与东部地区完全一致,因此不再赘述。西部地区估计结果的Hausman检验信息规则表明应该选择固定效应模型,因此根据固定效应模型进行分析:城乡收入差距对经济结构转型的反应系数显著为负,表明西部地区由于经济发展水平较低,城镇居民的消费需求依然处于工业品阶段,城乡收入差距扩大并未使城镇居民群体对服务产品的需求增加,因而不会带来经济结构的“服务型”转变;劳动力质量对经济结构转型的反应系数为负,且不显著,主要是因为西部地区高质量劳动力普遍流向东部地区,导致西部地区人力资本存量较低;城乡收入差距、劳动力质量的交互项回归系数显著为正,即促进了经济结构转型。

3.稳健性检验

经济学经典理论认为经济部门的产出是就业的函数,根据有关研究结构转型的经典文献,产业间的就业结构也是反映经济结构的重要变量。中国作为转型期的发展中国家,“调结构”“稳增长”“保就业”是当下宏观经济管理的基本目标,而“稳增长”是为了“保就业”。因此本文在稳健性检验中以就业比作为经济结构转型的代理变量。表3显示,以服务业就业比与工业就业比的比值作为经济结构转型代理变量的估计结果,Hausman检验信息规则表明全国和东部地区随机效应更合适,而中西部地区固定效应更好。其结果表明,全国、东部地区、中部地区核心解释变量的回归系数符号及其显著性与前文一致,即城乡收入差距扩大促进经济结构转型,劳动力质量提升有利于就业结构向“服务型”转变,推动经济结构转型;但是城乡收入差距扩大会使贫困的农村居民无力进行有效的人力资本投资,抑制劳动力质量提升和劳动力就业结构向“服务型”转变,不利于经济结构转型。西部地区的回归结果则表现出不一致性,即从就业结构而言,城乡收入差距扩大和劳动力质量提升有利于就业结构向“服务型”倾斜,但是城乡收入差距和劳动力质量的估计系数为负,即城乡收入差距会抑制劳动力质量提升,不利于就业结构的转型。endprint

六、结论与政策建议

本文基于完整的实证分析框架,在对经典文献梳理回顾基础上,系统地分析了城乡收入差距、劳动力质量对经济结构转型的影响机制。理论上而言,城乡收入差距将居民划分为富裕的城镇居民和贫困的农村居民,由此本文提出的研究假说得到了中国内地1996-2014年省级面板数据的实证分析结果和稳健性检验支持。由于农产品、工业品、服务产品需求收入弹性差异,城乡收入差距扩大导致富裕的城镇居民会增加对服务产品的需求,进而一定程度促进经济结构向“服务型”转化,但是却使贫困的农村居民需求停滞于对农产品、工业品的需求,抑制其对服务产品的需求,进而不利于经济结构转型。另外从劳动力供给视角发现,城乡收入差距扩大会影响贫困农村居民家庭的人力资本投资行为,抑制全社会劳动力质量的提高和劳动力在部门间的流动,阻碍就业结构的“服务型”转化,因此不利于经济结构的“服务型”变迁。即城乡收入差距通过抑制经济中的工业产出份额、提升服务业产出份额而推动经济的“服务型”,劳动力质量的提升也会促进劳动力从农业、工业部门流向服务业部门,促进服务业部门产出份额的上升,推动经济结构转型;但是另一方面,城乡收入差距也会影响贫困的农村居民的人力资本投资,即通过抑制整个社会劳动力质量的提升阻碍劳动力向“服务型”行业的流动,不利于经济结构转型。

基于上述研究结论,结合新常态下中国经济结构转型特征,本文的研究结论具有以下政策启示:

1.构建城乡共享发展的多元化制度体系,积极缩小城乡收入差距,实现城乡共享发展。虽然本研究结论认为城乡收入差距能够在一定程度促进中国经济结构的服务型转变,但是长期而言不利于农村居民消费的服务型扩张,并且影响农户人力资本投资和整个社会劳动力质量的提升,不利于经济结构转型。缩小城乡收入差距并不是消除差距,而是将收入差距控制在合理区间,通过收入分配的调节进一步释放知识红利和智慧红利。

2.建立人力资本投资长效机制,提升全社会劳动力质量。面对“人口红利”消逝和劳动力供给约束,新常态下中国经济增长和结构转型的关键在于提升劳动力质量。从公共投资视角,政府在财政支出上应选择生产性和福利性并重原则,增加社会保障和教育、医疗等方面支出,提升人力资本存量水平;从私人家户投资视角,应积极提升农民的收入水平和农户人力资本投资的量的规模,优化人力资本投资结构,有效提升全社会劳动力质量,从而有助于劳动力在生产部门间的流动和就业结构的“服务型”转变。

3.创新经济结构转型的制度安排。制度是治理的核心机制,中国经济结构转型不僅需要完善的市场制度,也需要清明良好的政府管理制度,因此“有效市场+有为政府”是中国经济结构转型的必然选择。政府管理制度安排旨在构建权力和利益相互制衡的合理机制和有效支持市场的政治生态环境;市场制度安排旨在激励和保护产权,通过市场竞争实现部门利润率的平均化,从而实现中国经济结构顺利转型,提升经济增长质量和经济运行效率。

〔参考文献〕

〔1〕Kaldor,N.,Capital Accumulation and Economic Growth〔M〕//Lutz,F.A.,D.C.Hague,(eds).The Theory of Capital: Proceedings of a Conference of the International Economic Association.London: Macmillan,1961.

〔2〕Buera,F.J.,J.P.Kaboski.Can Traditional Theories of Structural Change Fit the Data?〔J〕.Journal of the European Economic Association, 2009(7):469-477.

〔3〕Kuznets,S..Modern Economic Growth: Findings and Reflections〔J〕.American Economic Review, 1973(63):247- 258.

〔4〕Kongsamut,P.,S.Rebelo,D.Xie.Beyond Balanced Growth〔J〕.Review of Economic Studies, 2001(68):869-882.

〔5〕Foellmi,R.,J.Zweimüller.Structural Change,Engel's Consumption Cycles and Kaldor's Facts of Economic Growth〔J〕.Journal of Monetary Economics,2008(55):1317-1328.

〔6〕Baumol,W.J..Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis〔J〕.American Economic Review,1967(57):415-426.

〔7〕Ngai, L., C. Pissarides,Structural Change in a Multi-Sector Model of Growth 〔J〕.The American Economic Review,2007,97(1):429-443.

〔8〕陈体标.经济结构变化和经济增长〔J〕.经济学(季刊),2007(4):1053-1074.

〔9〕景维民,黄秋菊.国家制度能力与经济结构调整——基于转型期的中俄比较研究〔J〕.南开学报,2011(1):115-122.

〔10〕王勋,AndersJohansson.金融抑制与经济结构转型〔J〕.经济研究,2013(1):54-67.endprint

〔11〕王文甫,王德新,岳超云.地方政府支出有偏性、企业融资约束与经济结构失衡〔J〕.财经研究,2016(10):155-178.

〔12〕Murphy,K.,A. Shleifer,R.Vishny.,Income Distribution,Market Size and Industrialization〔J〕.Quarterly journal of economics,1989(104):537-564.

〔13〕陈晓光,龚六堂.经济结构变化与经济增长〔J〕.经济学(季刊),2005(2):583-604.

〔14〕沈凌,田国强.贫富差别、城市化与经济增长——一个基于需求因素的经济学分析〔J〕.经济研究,2009(1):17-29.

〔15〕李江一,李涵.城乡收入差距与居民消费结构:基于相对收入理论的视角〔J〕.数量经济技术经济研究,2016(8):97-112.

〔16〕杨莉.国外中国研究中的中国经济结构转型〔J〕.国外社会科学,2016(1):64-72.

〔17〕Aghion,Philippe,Patrick Bolton.A Trickledown Theory of Growth and Development with Debt Overhang〔J〕. Review of Economic Studies,1997,64(2):151-162.

〔18〕De La Croix, David and Matthias Doepke, Inequality and Growth: Why Differential Fertility Matters〔J〕.The American Economic Review, 2004, 93(4), 1091-1113.

〔19〕钞小静,沈坤荣.城乡收入差距、劳动力质量与中国经济增长〔J〕.经济研究,2014(6):30-43.

〔20〕Singelmann, Joachim. The Sectoral Transformation of the Labor Force in Seven Industrialized Countries: 1920-1970〔J〕.American Journal of Sociology,1978,83 (5) :1224-1234;Tiffen M. Transition in Sub-Saharan Africa: Agriculture, Urbanization and Income Growth〔J〕. World Development, 2003, 31(8):1343-1366.

〔21〕郭文杰,李澤红.劳动力流动、服务业增长与经济结构转换——基于中国省际面板数据的实证研究〔J〕.数量经济技术经济研究,2009(11):51-62.

〔22〕张国强,温军,汤向俊.中国人力资本、人力资本结构与产业结构升级〔J〕.中国人口·资源与环境,2011(10):138-146.

〔23〕Acemoglu,D..Introduction to Modern Economic Growth〔M〕.New Jersey:Princeton University Press, 2009:693-771.

〔24〕Dekle R,G.Vandenbroucke.Whither Chinese Growth? A Sectoral Growth Accounting Approach〔J〕.Review of Development Economics,2010(14):487-98.

〔25〕严成樑.产业结构变迁、经济增长与区域发展差距〔J〕.经济社会体制比较,2016(4):40-53.

〔26〕欧阳志刚.中国城乡经济一体化的推进是否阻滞了城乡收入差距的扩大〔J〕.世界经济,2014(2):116-135.

〔27〕杜伟,杨志江,夏国平.人力资本推动经济增长的作用机制研究〔J〕.中国软科学,2014(8):173-183.

(责任编辑:张琦)endprint