流动的神明:南海渔民的海神兄弟公信仰*

王 利 兵

流动的神明:南海渔民的海神兄弟公信仰*

王 利 兵

海神兄弟公是一种独特类型的海神信仰,与海南东部沿海渔民远海作业的生计方式以及跨海流动的历史传统密切相关,广泛分布于海南东部沿海、南海诸岛以及东南亚琼籍华人社区。在海南渔民的文化实践中,作为守护神的海神兄弟公具有超越妈祖的地位和影响力,是渔民团结与勇敢的精神象征。在海南人向外发展的历史过程中,海神兄弟公又进一步演变成海外琼籍华人的重要“祖神”,成为维系东南亚琼籍华侨与祖籍地关系的象征符号以及琼籍华侨认同的重要标识。

南海渔民; 海神兄弟公; 生计方式; 精神象征; 身份认同

一、前 言

海神信仰是中国沿海社会中的一种主要宗教信仰类型。在海岸线漫长的中国沿海社会,既有全国性的航海保护神,如妈祖、观音、水仙尊王等*参见王荣国:《海洋神灵:中国海神信仰与社会经济》,南昌:江西高校出版社,2003年,第42页。;同时也有区域性的保护神,如山东沿海地区的龙王信仰*叶涛:《海神、海神信仰与祭祀仪式——山东沿海渔民的海神信仰与祭祀仪式调查》,《民俗研究》2002年第3期。、闽台沿海民众的临水夫人信仰*连镇标:《多元复合的宗教文化意象——临水夫人形象探考》,《世界宗教研究》2005年第1期。、海南沿海地区的南天水尾圣娘信仰等*焦勇勤、孙海兰主编:《海南民俗概说》,海口:海南出版社/南方出版社,2008年,第143页。。在全国性的海神中,以妈祖最为典型。海神妈祖的传说最早见之于北宋徐兢《宣和奉使高丽图经》,其中记载了一个中国和平外交使团在出访归航时遭遇险情,终被妈祖搭救。此后,宋代的远洋贸易、元代的漕粮海运,皆可见妈祖护航的传说*参见罗春荣:《妈祖传说研究:一个海洋大国的神话》,天津:天津古籍出版社,2009年。。明清时期,随着郑和下西洋以及闽粤民众大批移居海外,妈祖信仰日渐兴盛,从诞生初期的一个“乡土之神”演变为后来的“全国海商之神”*李伯重:《“乡土之神”、“公务之神”与“海商之神”——简论妈祖形象的演变》,《中国社会经济史研究》1997年第2期。,并成为凝聚海外华人和维系华人与祖籍地关系的象征符号*参见曾玲:《社群整合的历史记忆与“祖籍认同”象征:新加坡华人的祖神崇拜》,《文史哲》2006年第1期;曾玲:《社群边界内的“神明”:移民时代的新加坡妈祖信仰研究》,《河南师范大学学报》哲学社会科学版2007年第2期。。与大神妈祖信仰的广泛传播不同,区域性海神信仰通常只局限于一定地域范围内,其形成很大程度上也是与该地域民众的海洋生计方式和文化实践密切相关。王荣国通过对明清时期中国沿海渔民的种种海神祭祀活动的研究,揭示了海神信仰与海洋渔业生产之间的密切关系。他认为,沿海渔民的海神信仰具有强烈的功利性,其目的归结到一点,即平安捕鱼、多捕鱼、捕好鱼,这是渔民海神信仰活动的出发点与归宿点*王荣国:《明清时期海神信仰与海洋渔业的关系》,《厦门大学学报》哲学社会科学学报2000年第2期。。众所周知,渔业生产不同于农业生产,大海的自然环境决定了渔业生产具有高度的危险性。在传统的渔业社会,渔民应对海洋风险的方法极为有限,很多时候渔民只能依靠自己有限的经验和技术,除此之外就只能祈求神明的护佑*参见王利兵:《海洋人类学的文化生态视角》,《中国海洋大学学报》社会科学版2014年第3期。。因此,在部分沿海地区,地方性海神的地位甚至远超大神妈祖,成为渔民奉祀的主要对象。本文中所要研究的海神兄弟公就是这样一个典型案例。

海神兄弟公是一种广泛分布于海南东部沿海、南海诸岛以及东南亚琼籍华人社区,与渔民生产生活以及航海等密切相关,并且具有鲜活海洋性、文化性和地方性特征的海神信仰类型。当前,关于海神兄弟公的记录主要散见于南海诸岛及南海交通史的研究著作中。比如韩振华在关于南海诸岛的史料研究中提到,过去海南渔民在西南沙群岛建有兄弟庙、孤魂庙、娘娘庙、土地庙等众多小庙,渔民会根据盖庙和祭拜的先后来分配捕捉海龟和捡拾贝壳的优先权*韩振华主编:《我国南海诸岛史料汇编》,北京:东方出版社,1988年,第114页。;又比如,吴凤斌关于《更路簿》的研究中也曾提及兄弟公传说以及海南渔民在西南沙群岛立庙祭祀的传统*吴凤斌:《宋元以来我国渔民对南沙群岛的开发和经营》,《中国社会经济史研究》1985年第1期。。除此之外,陈进国通过调查和文献梳理详细考察了南海诸岛礁上的庙宇史迹及变迁,其中在东沙岛、南沙奈罗岛、西沙永兴岛等岛礁上皆有渔民建造和奉祀之兄弟庙、孤魂庙等庙宇*陈进国:《南海诸岛庙宇史迹及其变迁辨析》,《世界宗教文化》2015年第5期。。上述历史调查与研究不仅说明了海神兄弟公是南海渔民的特有信仰,同时也是对中国渔民开发和经营南海诸岛及其附近海域的有力证明。有鉴于此,本文拟从田野调查与文献搜集两个方面对南海渔民的海神兄弟公信仰展开较为细致的考察和分析。本文的分析将主要以海南潭门渔民为例,其中的材料主要来自于2013—2015年间笔者在海南潭门进行的田野调查。

潭门位于海南省东部沿海的琼海市,其境内潭门港是中国陆地距离南海诸岛距离最近的港口之一。帆船时代,潭门渔民从潭门港出发,随身携带一本航海指南书《更路簿》*《更路簿》,又被称作南海航道更路经、更路传、水路簿、驶船更路簿、南海更路簿等,它是帆船时代潭门渔民在长期航行南海的过程中编写出的一种航海指南书,是潭门渔民航行南海的“秘本”,其中记录了潭门渔民从潭门港出发到西南沙群岛以及东南亚各国的航海针位和更数(即航向和航程)。参见王利兵:《南海航道更路经研究——以苏德柳本〈更路簿〉为例》,《中国边疆史地研究》2016年第2期。以及若干个木制罗盘,驾驶着双桅或三桅的自制木帆船往来于潭门与西南沙群岛以及西南沙群岛与东南亚之间。每年农历十一月份左右,潭门渔民组成联帮船队乘着东北季风前往西沙群岛,然后途经中沙群岛前往南沙群岛。在南沙群岛开展一段时间的生产之后,负责管理船队的“头家”会指派两三艘渔船满载海产品前往新加坡等东南亚国家出售。与此同时,他们也会在南洋市场上购置一些家乡生产生活所需物品,比如水油(煤油)、布匹等,而后在农历五六月间乘着西南季风返航回潭门。时至今日,海南潭门渔民依然维持着在西南沙群岛开展潜水捕捞作业的传统,潭门渔民也因之将西南沙群岛亲切地称之为“祖宗海”*参见王利兵:《文化生态学视野下的海洋生计与文化适应——以海南潭门渔民为例》,《南海学刊》2016年第1期。。远海航行作业风险巨大,对于潭门渔民而言,每一次出海航行都是一次生命的冒险,正所谓“自古行船半条命”。传统时代的潭门渔民除了依靠罗盘、海图和自身经验之外,唯一可以希冀的就只有海神兄弟公。借助自身的流动和迁徙,以潭门渔民为代表的海南渔民将海神兄弟公广泛传播至南海诸岛和东南亚,由此海神兄弟公不仅成为海南渔民生产生活的守护神,而且成为海外海南人的身份象征和族群认同的标识。

二、海神兄弟公的传说与信仰

兄弟公,全称一百零八兄弟公,是文昌、琼海、万宁、海口、陵水等海南东部沿海地区的一种独特海洋神灵信仰,也是潭门社会中唯一一种海神信仰。有关一百零八兄弟公信仰的来源,笔者在田野调查中曾听到两种说法。第一种:在历史上,一次潭门渔民共计108人结帮前往西南沙进行作业生产,途中遭遇大风浪覆舟,所有人都不幸遇难。后来,遇难的108位渔民变身为海神,多次显灵于海上救护遇险渔民,于是渔民在平安归来后就自发建庙祭祀这些在海上遇难的108位渔民。这种说法在潭门一带较为流行。《琼海县文物志》记载的一则关于兄弟公信仰来源的故事,就与此有关:

传说在很久以前,有一只渔船载一百零九位渔民兄弟,在海上被强台风袭击,渔船将沉,倐地来了鲨鱼一群,顶住渔船,渔船摇晃不止。有一渔民跳下大海,舍身让鱼吞吃。鲨鱼感之,不喫,遂驮回岸。而一百零八位兄弟终遭其难,葬身海底。于是,我县沿海地区及西沙群岛渔民便修庙以祀之。*何君安主编:《琼海县文物志》,广州:中山大学出版社,1988年,第16页。

除此之外,在上个世纪七八十年代,以韩振华教授为代表的一批南海交通史专家在走访海南渔民时也曾经记录过此类传说,但其中关于海神兄弟公诞生时间的说法却众说纷纭。比如,在韩振华教授的调查中,海神兄弟公诞生的时间是明朝,“远在明朝的时候,海南岛有一百零八位渔民兄弟在西沙群岛捕鱼生产,遇到海上的贼船,被杀害了……渔民就在永兴岛立庙祭祀”*韩振华主编:《我国南海诸岛史料汇编》,第117页。。又比如,在吴凤斌教授的研究中,海神兄弟公出现的时间在宋元时期,“在宋元时,海南岛有108个渔民兄弟到西、南沙群岛进行渔业生产,36个渔民兄弟遭风暴遇难,72个渔民兄弟在下海作业中死亡,以后渔民就在西、南沙各岛上立庙祭祀”*吴凤斌:《宋元以来我国渔民对南沙群岛的开发和经营》,《中国社会经济史研究》1985年第1期。。

第二种:历史上一次潭门渔民在南海作业完成之后,满载渔获准备到南洋销售,途经越南中部某岛屿时遭遇越南士兵,并被误认为是海盗而遭杀害,共计108人。后人为纪念这些不幸遇难的108位渔民,遂建庙祭祀。这一说法在潭门一带并不盛行,笔者在田野调查期间也只是从几位地方文化精英处听说过,而当地渔民对这一传说却不甚了解。不过,《民国文昌县志》对这一传说确有记载:

咸丰元年夏,清澜商船由安南顺化返琼,商民买棹附之。六月十日,泊广义孟早港,次晨解缆,值越巡舰员弁觑载丰厚,猝将一百零八人先行割耳,后捆沉渊以邀功利,焚舟献馘,越王将议奖,心忽荡,是夜王梦见华服多人喊冤稽首,始悉员弁渔获诬良。适有人持赃入告,乃严鞫得情,敕奸贪官弁诛陵示众。从兹英灵烈气往来巨涛骇浪之中,或飓风黑夜扶桅操舵,或汹洑沧波,引绳觉路。舟人有求必应,履险如夷,时人比之灵胥,非溢谀也。*林带英等纂修:《民国文昌县志》上册,海口:海南出版社,2004年,第129页。

以上两种传说对于渔民遇难原因及时间的记录各不相同,尤其是关于兄弟公信仰诞生时间的分歧最大。笔者以为,海神兄弟公信仰诞生的时间应不早于清朝,究其原因有两个:一是与《更路簿》诞生的时间有关。《更路簿》是记录海南渔民航行南海的秘本,其成书时间大约在康熙末年(即18世纪初)*李国强:《南中国海研究:历史与现状》,哈尔滨:黑龙江教育出版社,2003年,第119页。。二是海南人大规模移居东南亚的时间是在19时期中后期*参见Claudine Salmon, “Les Hainanais en Asie du Sud-Est: De la navigation a l’implantation”, edite par herausgegeben von Claudine Salmon/Roderich ptak, HAINAN: De la Chine a l’Asie du Sud-Est Von China nach Sudostasien, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2001, pp.197—253.,也正是在此之后东南亚琼籍华人社会才开始出现海神兄弟公信仰。另外,关于遇难渔民的来源,史料文献多记载这些渔民当初是从文昌境内的铺前港或清澜港出发,而笔者的调查对象多说是从潭门港出发。其实,不管兄弟公信仰的来源如何,它已然成为以潭门渔民为代表的海南渔民信奉的主要海神之一,并且在历史发展过程中进一步扩散传播至东南亚等海外琼籍华人居住的地方。

从潭门渔民的传统来看,其对海神兄弟公的祭拜多集中于以下几个时间和场合:一是传统节日里,如春节、元宵节、清明节、七月半等;二是出海前和出海归来后;三是出海作业过程中在船上和岛礁上对兄弟公的祭拜。与中国民间社会中女性负责日常神明祭祀的传统不同,在潭门社会传统节日里对海神兄弟公的祭拜中,经常可以看见男性的身影。潭门渔民认为,兄弟公是专门护佑他们出海安全的海神,过年过节必须亲自前往祭拜,才能显示诚意,感动海神。至于传统节日里潭门渔民祭拜兄弟公的具体内容,与下述出海前祭拜大致相同。除此之外,过去潭门渔民在春节期间还有闹鲤鱼灯的习俗,时间一般在正月初三至正月十五,鲤鱼灯队伍每到一个村庄,首先要去的地方就是兄弟庙和村公庙,只有在兄弟庙和村公庙前闹完之后才能去各家各户闹。由此可见,海神兄弟公在潭门渔民心目中的地位和重要性。

出海是彰显潭门渔民对于海神兄弟公信仰之虔诚的最佳时机。在潭门,渔妇们通常会在家人出海前一天的上午拎着一篮子香烛纸鞭前往兄弟庙祭拜,告知兄弟公家人即将出海,祈求兄弟公保佑家人平安归来。在祭拜完毕之后,渔民一家人会在当天中午一起吃一顿团圆饭,团圆饭中一定要有祭祀所用之鸡鸭猪肉。待渔民出海归来后,渔妇们又会再次来到兄弟庙,告知兄弟公家人已经平安归来,并感谢兄弟公的护佑。如果渔民在出海作业中遭遇大风浪后还能平安归来,亦或是渔民在某一个航次中收获的渔获特别多,那么渔妇们去兄弟庙祭拜时就会增加供品和香纸鞭炮,以示特别酬谢。

根据传统,潭门渔民在出海前一天需召集联帮船队的所有成员到“兄弟厅”聚议,议论的事情包括出发的时间,粮食、淡水和其他生活物品的准备情况,以及每艘船的人员安排和航行路线等。聚议结束之后,所有成员在“头家”(即联帮帮主)的带领下,一起到兄弟庙焚香叩拜,祈求兄弟公保佑他们航程顺利安全。因此,每次出海前,位于海边的兄弟庙必定是全村最热闹的一个地方,庙前人群熙熙攘攘,庙内香火缭绕、鞭炮齐鸣,好一番喧哗吵闹的景象,此种景象在潭门八十岁以上老人的记忆中依然清晰。除此之外,渔民在出海当天还需在船头行祭拜兄弟公和祖先的仪式。这种仪式在潭门地区叫“做福”,寓意大家在出海的时候平安、团结和勇敢。这种出海仪式皆是由船长一人负责,主要目的是为祈求海神兄弟公和祖先保佑此次出海航行顺利、渔获丰收。仪式开始前,船长先在船头摆上供品,包括一只鸡、一盘猪肉、一盘茄子、五碗米饭、五双筷子、五杯茶等,这些供品在祭拜仪式结束之后会作为中午的饭菜供大家食用,然后点香叩拜,叩拜完毕之后船长要将燃着的香支分三股分别插在船头、船中和船尾,最后船长于船头燃放鞭炮,祭拜仪式结束。

图1 “做福”仪式

在海上行祭拜仪式多数是因为船只遭遇不好的天气,船员有性命之忧。此种情况下的通常做法是:渔民站在船头朝海里不断投掷大米,以此来驱赶制造大风大浪的妖魔鬼怪;如果风浪巨大,渔民还会拿出一杆秤站在船头做出一副用秤杆抵挡风浪的架势,据当地老渔民回忆,此法非常灵验、屡试不爽。与此同时,渔民还需站在船头朝家乡方向叩拜,祈求兄弟公和祖先施展法力减弱风浪,保佑他们平安。以下是潭门渔民的一次真实经历:

1933年5月,潭门渔民FGP*出于学术伦理的考虑,文中所提人名皆进行了相应的技术处理。所在渔船在出海返航途中,突然遭遇龙卷风袭击,船帆被吹破,船桅被吹断,并且渔船还被龙卷风吹向陆地相反方向。正当众人感觉无望并跪在船头祈祷时,突然船头前出现一道红光,在这道红光的引领下,船只竟然不知不觉漂到文昌境内的一处海岸边。侥幸归来的渔民在谈及此次遭遇时,都一致认为那道红光的出现肯定是海神兄弟公显灵。后来此事经过传播,当地人对海神兄弟公的信奉愈加虔诚。

这则真实案例说明,在帆船时代,身处汪洋大海之中的一叶扁舟无可依赖,唯有神灵和祖先才是渔民心灵的最佳寄托。宋徽宗宣和年间(1119—1125),一位奉命出使高丽的使节徐兢,曾写下他在海上42天航程的情况,其中对船员们不同的宗教仪式记载甚详。在总结他们归程的最后一个条目中,徐兢曾对航海过程中的危险有过这样的评议:“臣窃惟海道之难甚矣。以一叶之舟泛重溟之险,惟恃宗社之福,当使波神效顺以济。不然,则岂人力所能至哉?”*[美]韩森著,包伟民译:《变迁之神:南宋时期的民间信仰》,杭州:浙江人民出版社,1999年,第31页。正因为远洋航行中危险重重,所以在徐兢的记载中,他们一行船员在航行过程中几乎向所有可能护佑他们的神灵都进行了祭拜,并且一路上逢庙必拜。由此可见,出远洋是一桩十分危险的事情,身处大海之中的人只能祈求神袛。同样的情况在潭门社会也存在,以下这首诗文就充分体现了浮生海洋的潭门渔民对各路神灵的信奉:

策赐山峰布斗,明芝兴德显神,顺赞天后圣母元君,左千里眼神将,右顺风耳守海将军,掌仓掌库天仙大王,猫注(西沙永兴岛)娘娘马伏波爷爷,一百零八兄弟公,男女五姓孤魂。*韩振华主编:《我国南海诸岛史料汇编》,第415页。

其实,类似潭门渔民这种于海上行祭拜仪式的现象很多。比如,很多史料就记载,随船供奉水神在闽台海上乃是随在有闻、随处可见的现象,诸如妈祖、拿公、水部尚书、临水夫人、千里眼、顺风耳和苏神等水神偶像随船出入福州、厦门、泉州和台湾各海港的情况随处可见*汪毅夫:《流动的庙宇与闽台海上的水神信仰》,《世界宗教研究》2005年第2期。。在潭门,笔者也曾看见很多出海渔船在“更楼”(即驾驶舱)内贴有千里眼、顺风耳等神像,有些渔船甚至在更楼内专辟一处狭窄空间供奉兄弟公香炉或祖先神牌,诸如此类的做法无疑都可以对闯荡南海的潭门渔民起到一种心灵慰藉的作用。

三、海神兄弟公的空间分布与传播

解放以前,以潭门渔民为代表的海南东部沿海渔民曾长期保持着远赴西南沙群岛开展渔业生产的历史传统,不仅如此,他们还频繁远航至东南亚地区开展贸易互动,这些历史传统在潭门渔民世代传抄的《更路簿》中有很好的记录*历史上,除了潭门渔民在西南沙群岛开展生产作业以外,来自文昌铺前港和清澜港的渔民也是耕耘南海诸岛的一个重要群体。但是从解放以后,文昌渔民便逐渐退出了远海作业的舞台,转而以近海放钓和灯光作业为主,其中一部分文昌渔民甚至将船开到潭门近海进行生产作业。在当前学者们所搜集到的不同版本的《更路簿》中,亦有三本是出自文昌渔民之手,但是其记录的内容与潭门渔民记录的《更路簿》大体相同,所以有可能他们是彼此之间互相传抄的。。比如,潭门渔民王诗桃本《更路簿》的第一和第二部分就分别记录了潭门渔民从潭门港出发前往西沙群岛以及从西沙群岛出发前往南沙群岛的各种航行线路238条;又比如,潭门渔民苏德柳本《更路簿》的第四至八部分分别记录了潭门渔民从海南岛和西南沙群岛出发前往东南亚以及在东南亚各个国家和地区的航行线路一百余条。借助自身的流动性特点和海上航行的便利,潭门渔民由此建构出了一张包含生计、贸易、亲属、神明和族群互动等诸多象征和规范在内的南海网络。在这张海洋网络之中,以海神兄弟公为主的神明信仰是其重要组成部分。从空间分布来看,海神兄弟公信仰呈现出一种从陆地家园——西南沙群岛——东南亚的空间分布形态。

据潭门渔民回忆,1960年代以前潭门地区曾有十余座依海而建的兄弟庙,文革期间这些香火旺盛的兄弟庙悉数被摧毁。如今潭门一带可见的兄弟庙屈指可数,其中在潭门六个渔村中目前只有草塘文教村和潭门潭五村各有一座兄弟庙。潭五村的兄弟庙矮小简陋,面朝大海,孤立于大路边,庙内供奉着“昭应英烈一百零八忠魂”和“山水二类男女伍姓孤魂神位”两个神牌以及两个香炉,庙身前方有一硕大的香纸炉,只是平时很少有人到这里来烧纸祭拜,而庙门也经常被一把锈迹斑斑的铁锁锁着。根据潭门村渔民介绍,以前潭门村有一所规模非常大的兄弟庙,该庙后来在文革期间被毁,政府在原来的庙址之上建造了现在的渔政站,因为苦于没有地皮,之后潭门村村民也就没有再复建兄弟庙。同样在文革期间被毁的还有草塘村的兄弟庙,只是渔业人口众多的草塘村村民在1993年又自发于文教村内重新建造了一座规制精巧漂亮的兄弟庙,名为“文教兄弟庙”。该庙通体红色,庙柱和庙顶上各有两条巨大的盘龙缠绕,庙前方有一口名曰“文镜井”的水井和一片广场,广场前方即是广阔无垠的南海。文教兄弟庙每天都有专人负责管理,此人是由村委会延请,每天付给80元的工钱,其负责管理的内容包括三个方面:首先是要保证兄弟庙的卫生干净;其次要保证庙内灯火旺盛,尤其是每天晚上要开灯;第三是兄弟庙的日常维修,因为文教兄弟庙位于海边,不时的强台风经常会对兄弟庙造成破坏,因此要及时对其进行维修。与潭五村兄弟庙相同,文教兄弟庙里面也只是供奉着两个名为“显灵一百零捌兄弟之神主”和“山水二类男女伍姓孤魂神位”的神牌和香炉。兄弟公并非村公,所以对于兄弟公的信仰和祭拜并不局限于一定的地理范围,比如文教兄弟庙虽然是建造在文教村内,但周围其他渔村的村民们同样可以来该庙祭拜。根据当地渔民的说法,“兄弟公是海神,只要是渔民,都可以进兄弟庙祭拜兄弟公,那怕你不是本地渔民也可以” 。

图2 潭门文教兄弟庙

在潭门,渔民经常会将西南沙群岛比喻为自己的第二个家园。为了建设自己的家园,帆船时代的潭门渔民曾在西南沙群岛的许多岛屿上兴建房屋、开挖水井、种植椰子树,一些渔民还在岛礁上站峙*站峙,是指潭门渔民常年居住在西南沙岛屿上生活和生产的意思,其中“站”在潭门方言中是表示居住或驻岛的意思,“峙”在潭门方言中是岛屿的意思。据一些老渔民回忆,帆船时代的西南沙群岛经常可见在此站峙的潭门渔民,他们站峙的时间短则一两年,长则七八年。以守卫自己的家园。不仅如此,他们还在西南沙岛礁上就地建造了许多简易庙宇,这些庙宇主要以兄弟庙和土地庙为主。据潭门渔民回忆,过去在西南沙建造兄弟庙主要选择一些位置相对比较重要的岛屿,比如南沙群岛的北子岛、南子岛、太平岛,西沙群岛的永兴岛和东岛等。这些岛屿多数都是渔民抵达西南沙的首个岛屿,或是重要的中转岛屿,亦或是这些岛屿上可以为船队提供淡水薪柴补给等。1970年代,厦门大学南洋研究院几位老师前往西南沙进行实地考察时,曾在东岛和永兴岛上见到许多珊瑚庙和兄弟庙遗迹,比如东岛西南面有一座兄弟庙,庙联曰“前向双帆孤魂庙,庙后一井兄弟安”;又比如永兴岛上有两座兄弟庙,其中西面一座庙门题写着“海不扬波”,两侧对联分别为“兄弟感应灵,孤魂得恩深”,另一座庙内有一块神主牌,上面写着“明应英烈一百有余兄弟忠魂灵神位”*吴凤斌:《1977年西南沙群岛调查研究》 ,载《“人海相依:中国人的海洋世界”第五届国际学术研讨会论文资料集》(海权、海疆与海防卷),2014年,第330—331页。。据潭门渔民介绍,这些庙宇很可能都是过去潭门渔民或文昌渔民的祖先亲手建造。帆船时代,为了在茫茫大海之中能够有一处神灵和庙宇可以祭拜和依赖,潭门渔民经常会随机利用岛屿上的珊瑚礁等石材建造简易庙宇。这些庙宇中以兄弟庙居多,庙内一般只有一个神牌和香炉,有些珊瑚庙中同时还供奉有观音、关公等神牌。除了上述提到的几个庙宇之外,其实过去西南沙群岛中还有很多类似兄弟庙、娘娘庙的简易珊瑚庙*参见陈进国:《南海诸岛庙宇史迹及其变迁辨析》,《世界宗教文化》2015年第5期。,其中多数庙宇因为经年累月的风吹日晒和海水侵蚀而不复存在。

帆船时代,潭门渔民出海时间非常长,从四五个月到大半年不等,其间渔民只能生活在船上,或是短暂停留在某个岛礁上。在这段时间里,出海渔民经常会不时地举行祭拜兄弟公仪式,尤其是当登陆某个岛礁,如果这个岛礁上有庙宇的话,所有渔民必须要亲至庙里祭拜。讲述到这里,笔者不禁想起当地渔民谈起的一个真实故事。故事发生在1980年代,一次一行船队去南沙作业,其间经过太平岛,按例船队中所有人都要下船到太平岛上的庙中去祭拜,但是有一个20多岁的小伙子偏偏不愿去祭拜,在众人一番好言相劝之下仍然无动于衷。结果后来在作业过程中,该小伙子不幸被螺旋桨打伤手脚,所有在场的人都唏嘘不已,认定他的受伤与他没有上岛祭拜海神有关。南沙太平岛过去一直是潭门渔民在南沙作业的一个重要停泊处和补给站,每次潭门渔民航行至此海域时,必定都会亲至岛上祭拜兄弟公。据潭门一位老渔民回忆,过去在南沙的越南渔民和菲律宾渔民因为受潭门渔民影响,偶尔也会跟随潭门渔民一道登岛祭拜兄弟公。由此可见,潭门渔民建造的这种流动的庙宇在一定程度上还起到了传播信仰和文化的作用。

从历史上来看,海神兄弟公信仰在海南东部沿海渔民的日常生活和宗教世界中占据非常重要的地位。解放后因为出远海作业人数的减少以及其他缘故,昔日兴盛的兄弟公信仰在海南岛东部地区急剧萎缩。虽然现今海南本岛的民众对于兄弟公的信仰和崇拜大不如从前,但是在东南亚一带琼籍华人社区里却依然可以见到很多兄弟庙或兄弟公神牌,这里的琼籍华人一直延续着信仰海神兄弟公的传统。如今,在新加坡、马来西亚、印尼、泰国、越南等东南亚国家,只要是海南籍华人居住较多的社区,我们依然可以看到许多专门供奉兄弟公神牌的庙宇。这些专门奉祀兄弟公的庙宇一般被称为“昭应庙”“昭应祠”“孤魂庙”“兄弟公庙”等,也有的地方是将兄弟公神牌放置在诸如天后宫等庙宇内,与妈祖等神灵一同祭拜。比如,1875年,琼籍华人在越南会安城集资兴建琼府会馆,馆中正殿匾题“昭应殿”,专门奉祀一百零八兄弟公。同样在越南古城会安还有一座昭应塔,塔中供奉了108位在1831年死于广义省King Tu Duc处的Thu Xa’s海上的商人,每年农历六月十四及十五日均有人祭奠*吴华主编:《近看乡情浓——柔佛州海南族群资料专辑》,柔佛州16间海南会馆,2009年,第260页。。在越南芽庄市万宁地区,有一座建于清宣统元年(1909)的昭应庙,它是越南中部南区规模最大的中国式庙宇,里面供奉的一百零八兄弟公是当地琼籍华侨祭拜的主要神灵之一。在越南南部的guang ngai,有一座古老的海南人庙宇,庙内一块1906年出自于叶鼎基的石碑记录了这座建筑最早建于1838年,并于光绪年间修缮以保存“108兄弟公”的神位*Claudine Salmon, “Les Hainanais en Asie du Sud-Est: De la navigation a l’implantation”, edite par herausgegeben von Claudine Salmon/Roderich ptak, HAINAN: De la Chine a l’Asie du Sud-Est Von China nach Sudostasien, pp.216—221.。在新加坡,由琼籍华侨筹建的琼州会馆其前身乃是建于1857年的天后宫,其间同时供奉有天后圣母、水尾圣娘和昭应一百零八兄弟公等神灵。在新加坡的大芭窑,由海南人于1940年代集资兴建的昭应祠主要奉祀的神灵就是一百零八兄弟公,目前是当地琼籍华人常去的庙宇之一*沈立新主编:《华侨华人百科全书:社区民俗卷》,北京:中国华侨出版社,1999年,第450、494页;吴华编著:《新加坡海南族群组织》,新加坡:新加坡武吉知马琼崖联谊会、海南作家作品研究室,2009年,第122、125页。。

在印尼巴厘岛的巴当湾,当地琼籍华人曾在1888年修缮过一座主祀一百零八兄弟公的昭应祠。祠内除奉祀一百零八兄弟公之外,还供奉有天后和水尾圣娘的牌位,其中于光绪未年(1883)敬献给天后的一块匾额上刻有“海南第一”的字样。在这座昭应祠的一份捐款者名单中,共有283人的姓名,其中有256名海南人,17名福建人和10名广东人*[法]克劳婷·苏尔梦、米拉·希拉达尔塔著,杜琨、任余红译:《巴厘的海南人:鲜为人知的社群》,载周伟民主编:《琼粤地方文献国际学术研讨会论文集》,海口:海南出版社,2002年,第27—28,28—29,29页。。从这份名单中不难看出,其时海南人在巴厘岛一带已然是最主要的华人群体之一。此外,一些碑文遗迹还显示,历史上由海南人组成的秘密会社也曾以兄弟公为保护神。比如在印尼的丹戎贝诺阿,苏尔梦(Claudine Salmon)教授曾发现一块题写着“英杨海阁”的匾额,这块匾额列有35个捐赠者的姓名,但其中有20个人的姓名同时又出现在另一块刻记秘密会社成员的石碑上*[法]克劳婷·苏尔梦、米拉·希拉达尔塔著,杜琨、任余红译:《巴厘的海南人:鲜为人知的社群》,载周伟民主编:《琼粤地方文献国际学术研讨会论文集》,海口:海南出版社,2002年,第27—28,28—29,29页。。下面一段文字是丹戎昭应祠的碑铭内容,从这段介绍文本中不难看出,当时海南社群对于海神兄弟公信仰之虔诚。

尝思盂兰之会自古已彰,昭应祠于今为烈,助碧海以安澜,无往不利,同华夷而血食,无处不灵。乃此丹戎之地,凡我唐人登舟来贸易交相,叠如蚁聚。今唐人等邀众捐金以建庙,还期聚蚊以成雷。从此庙貌维新,安神灵以受以侑。自今香烟勿替,保唐人而而康。河清海晏,利美财丰,长年被泽,四季沾恩,皆于此举权舆焉。*[法]克劳婷·苏尔梦、米拉·希拉达尔塔著,杜琨、任余红译:《巴厘的海南人:鲜为人知的社群》,载周伟民主编:《琼粤地方文献国际学术研讨会论文集》,海口:海南出版社,2002年,第27—28,28—29,29页。

在东南亚众多国家中,以泰国和马来西亚的琼籍华人庙宇中供奉兄弟公神位者最多。在泰国,奉祀兄弟公神位的庙宇主要集中于海南人居住较为集中的南部地区。例如,建于1871年的挽叻昭应庙是泰国海南会馆所属的三大神庙之一,庙内主祀一百零八兄弟公*参见Wolfgang Franke, Pornpan Juntaronanont, Chun Yin and Toc Ice Kheng, 《泰国华文碑铭汇编》,台北:新文风出版社,1998年,第65—76页。。挽叻昭应庙在曼谷所有庙宇中居首,其形制和规模最为堂皇和宏伟,庙内正殿供奉108尊神,又称108兄弟公神位。建于1895年的洛坤府廊披汶昭应祠,祠内主祀昭应英烈,龛位木制神牌上写有“清敕封英烈昭应祠一百有八兄弟神位”,左配祀山水孤魂,右配祀伯公、伯婆。洛坤它派区慈应堂,该堂主祀一百零八兄弟公,堂内同时供奉的神灵还有观音、水尾圣娘等。除此之外,专门奉祀一百零八兄弟公的庙宇还有位于北大年的昭应祠、龙仔厝昭应祠、洛坤琼州公庙、洛坤天后宫、曼谷水尾圣娘庙等*沈立新主编:《华侨华人百科全书:社区民俗卷》,第226、256、398页;石沧金:《马来西亚海南籍华人的民间信仰考察》,《世界宗教研究》2014年第2期。。

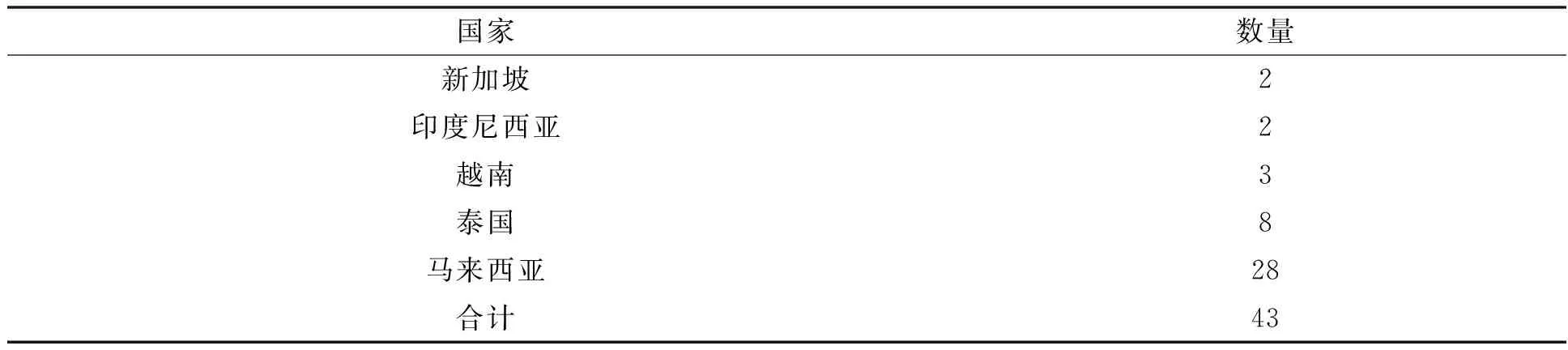

表1 东南亚国家兄弟公庙宇统计表 (单位:座)

注:统计表中的数字包括专门奉祀兄弟公的昭应庙以及供奉有兄弟公神牌的庙宇。以上数字仅限于笔者所搜集到的资料而言。

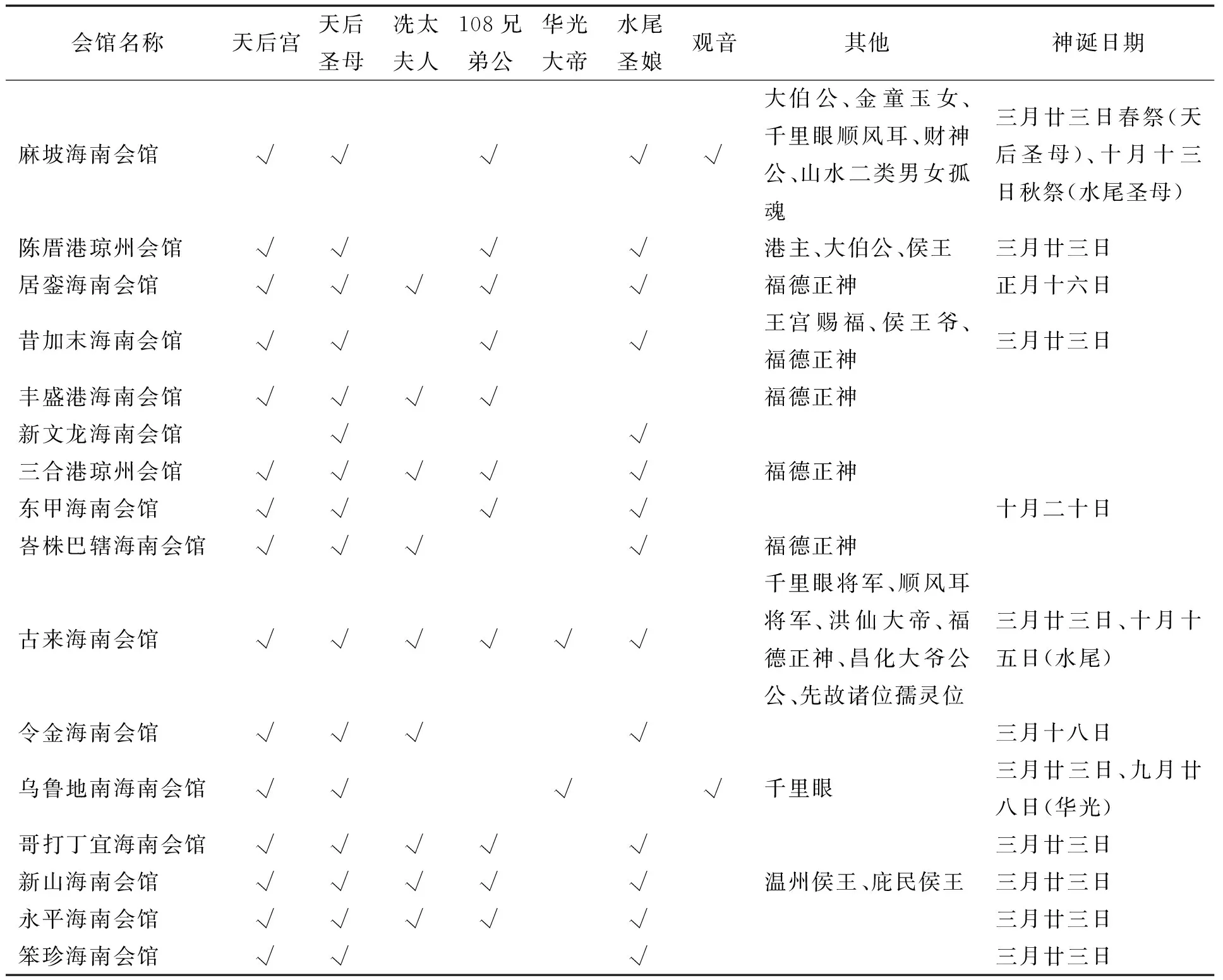

在马来西亚,兄弟公神位多附祀于天后宫内,如吉隆坡甲洞天后宫,该宫中间神龛供奉天后、水尾圣娘和冼太夫人,其右边神龛供奉着“昭应英烈一百零八忠魂”的神牌。由海南人创建的位于柔佛州蔴坡巴莪的琼伍关府,内供关帝、水尾圣娘及一百零八兄弟公。在槟城海南会馆,创建初期就供奉着天后及一百零八兄弟公神牌。纳闽海南会馆中除供奉天后、水尾圣娘外,也供奉一百零八兄弟公。吉玻海南会馆中供奉天后、一百零八兄弟公等。安顺海南会馆创立初期实际上是一座庙宇,内奉天后、水尾圣娘、关帝及一百零八兄弟公。在马六甲州,巴登马六甲海南会馆最初因为供奉一百零八兄弟公神位,而被命名为“琼州会馆兄弟公庙”。吉胆岛海南会馆的前身是兴建于1872年的昭应神庙,供奉一百零八兄弟公和天后圣母。霹雳州高乌仁丹海南会馆早期既是同乡会也兼神庙职能,内奉天后、水尾圣娘和一百零八兄弟公。柔佛州丰盛港海南会馆于1925年重修后,奉祀天后圣母和一百零八兄弟公。柔佛州柔河海南会馆在1940年代复办以后,开始供奉一百零八兄弟公神位。柔佛州昔加挽海南会馆附属在天后宫中,里面供奉着天后元君、水尾圣娘以及昭应英烈一百零八兄弟等神位。柔佛州居銮琼联社建有昭应祠,内奉一百零八兄弟公、天后、水尾圣娘及冼夫人等神灵,并于每年的七月间举行庆祝一百有八兄弟公神诞及庆中元盂兰盛会(见表2)。1974年,马六甲州马日丹那海南会馆开始奉祀天后圣母、水尾圣娘和一百零八兄弟公。1980年代,登嘉楼州龙运海南会馆在馆内设立小型天后庙,供奉天后圣母、水尾圣娘和一百零八兄弟公。马六甲州淡边海南会馆设有天后宫,奉祀天后圣母、水尾圣娘和一百零八兄弟公。历史悠久的琼籍林氏宗亲组织槟城长林社以及由琼籍华人创建于1900年的槟城以文阁俱乐部等组织机构内部一直以来都供奉有一百零八兄弟公之神位。位于马来西亚沙捞越古晋海南公会天后庙,建于光绪十四年(1888),天后庙早期兴办私塾供琼籍子女就学,至1930年更名为“琼侨公所天后庙回春堂”,1990年移址于海南公会顶楼,内祀天后圣母、水尾娘娘、注生娘娘、观音、昭应英烈一百有八公神位、山水二类男女五姓孤魂神位等。除此之外,马来西亚境内奉祀一百零八兄弟公的海南会馆,还有吉坡海南会馆、新山琼州会馆、永平海南会馆、江沙琼州会馆、森美兰琼州会馆、龙运海南会馆、麻坡海南会馆、古兰丹海南会馆、居銮海南会馆、亚庇海南会馆等。根据马来西亚海南会馆联合会1993年的调查统计,马来西亚境内一共有68间海南会馆,其中奉祀兄弟公神位的有28间*参见石沧金:《马来西亚海南籍华人的民间信仰考察》,《世界宗教研究》2014年第2期;沈立新主编:《华侨华人百科全书:社区民俗卷》,第135页;吴华主编:《近看乡情浓——柔佛州海南族群资料专辑》,第6—7页。。

表2 马来西亚柔佛州16间海南会馆供奉神袛统计表

资料来源:吴华主编:《近看乡情浓——柔佛州海南族群资料专辑》,第263页。

马来西亚是东南亚奉祀一百零八兄弟公最多的国家,其中不少是专门奉祀兄弟公的昭应祠。此外在马来西亚各州的天后宫中,大多也能看到供奉有兄弟公神位。由此可见,兄弟公信仰在马来西亚传播极为广泛。笔者认为,这一现象的出现可能与历史上海南东部沿海渔民的移动路线有关。首先,从地图上看,过去渔民驾驶木帆船从南沙群岛去往东南亚时,最先到达的往往就是马来亚诸州的沿海港口,如新加坡、古晋等。其次,从《更路簿》上记录的地名来看,也证实了过去潭门渔民到达东南亚最多的是马来西亚,比如潭门渔民苏德柳本《更路簿》第二部“立北海各线更路相对”中,一共记录了6条从南沙诸岛礁航行至东南亚的更路,其中有4条是直达马来半岛东岸。

根据《华侨华人百科全书:社区民俗卷》中对“海南帮”的介绍,海南帮多数经营零售业、饮食业、理发业、皮革制品加工业、帆船航运业等行业。行驶在马六甲海峡的中国帆船的船老大,几乎都是该帮华侨,通称“海南老大”*沈立新主编:《华侨华人百科全书:社区民俗卷》,第135页。。在海南,琼籍华侨来源最多的几个地方是位于海南岛东部沿海的文昌、琼海和万宁*参见Claudine Salmon, “Les Hainanais en Asie du Sud-Est: De la navigation a l’implantation”, edite par herausgegeben von Claudine Salmon/Roderich ptak, HAINAN: De la Chine a l’Asie du Sud-Est Von China nach Sudostasien, pp.197—253;寒冬:《海南华侨华人史》,海口:海南出版社/南方出版社,2008年。。这几个地方的先民自古以来便擅长造船、修船、驾驶和捕鱼,尤其是对于远洋航行十分熟悉,所以他们在移民到东南亚以后成为东南亚一带帆船界的船老大也就不足为奇。与此同时,也正是这些掌握舟楫之便的渔民最早将他们在家乡信奉的海神兄弟公带到了东南亚,并在东南亚不断推广和传播,进而形成了一个以兄弟公和水尾圣娘等海神信仰为中心的琼籍华侨的宗教文化圈。

四、结语:海神兄弟公信仰的功能与意义

在闽粤沿海民众普遍奉祀国家认可之海神——天后妈祖的情况下,海南渔民却在自己的南海生产生活实践中创造出兄弟公这样一种非常独特的地方性海神。对此,我们不禁要问:海南渔民何以创造出这样一种特殊的海神信仰?换而言之,兄弟公信仰对于渔民群体有何意义和功用?陈进国从兄弟公庙的木主(木牌)祭祀形式出发,认为此种信仰是中原古礼传统的一种传承,体现了“崇有功、报有德”的祭祀传统,而妈祖信仰(塑像祭祀)则更多是一种偶像崇拜的意象。由于海上捕鱼作业充满各种危险性和不确定性,南海渔民“形塑‘兄弟公’木主或奉祀‘兄弟爸’银牌,更有将失祭孤魂视作‘模拟血亲’的因素在内,透过模拟血亲祭拜的联结,以获得阴神的灵应和护佑”*陈进国:《南海诸岛庙宇史迹及其变迁辨析》,《世界宗教文化》2015年第5期。。然而,从信众自身来看,他们选择奉祀何种神明主要是取决于自身生产生活的需要,并没有如此复杂和深远的考虑,而这也正是杨庆堃强调分散性宗教在中国社会普遍存在的意义所在*杨庆堃著,范丽珠译:《中国社会中的宗教:宗教的现代社会功能及其历史因素之研究》,上海:上海人民出版社,2006年。。从本文所介绍的潭门渔民的兄弟公信仰来看,我们基本可以肯定它的诞生和传播与潭门渔民自身远海作业的生计方式以及跨海流动的历史传统密切相关。潭门渔民的渔业生产是一种典型的远海作业。由于每次出海作业的航程较远、时间较长,途中遭遇狂风巨浪、海盗、暗礁等风险较多,如此特殊的生产方式和海洋环境要求他们必须创造出一种与自身情况相符的神灵信仰,因此也就有了海神兄弟公的出现,这就与福建近海渔民的妈祖信仰以及海南近海渔民的水尾圣娘信仰一样。用潭门渔民自己的话来说:“我们是出远海作业,与那些在近海作业的渔民不一样。我们每次出海人数特别多,路程遥远,像妈祖这样一个女神很难保佑我们的安全,但是兄弟公不一样,兄弟公有一百零八个人,他们人数多,每次都能及时显灵,对潭门渔民来讲,兄弟公比妈祖更加管用。”简而言之,海神兄弟公信仰主要是为了满足潭门渔民远海作业和跨海流动的需要。

与象征近代国家的革命纪念物(如中山陵、人民英雄纪念碑等)以及象征爱国精神的神灵信仰(如岳飞庙)不同,兄弟庙的建造以及兄弟公信仰并不具备意识形态层面的象征含义。即使是与同为海神的妈祖相比,后者之所以能够得到广泛传播和高度推崇与政治有着莫大关系*参见陈国强主编:《妈祖信仰与祖庙》,福州:福建教育出版社,1990年,第51—52页;华琛:《神明的标准化:华南沿海天后的推广,960—1960年》,刘永华主编:《中国社会文化史读本》,北京:北京大学出版社,2011年,第122—149页。,海神兄弟公信仰的社会地位和影响力是微乎其微、不足论道的。然而,在潭门渔民心目中和潭门社会里,作为地方神灵的海神兄弟公却有着超越革命纪念物和大神妈祖的影响力和地位。其实,对于普通百姓来说,他们并不太关心神灵的社会影响力大小以及国家的认可程度,他们也不知道在神灵信仰背后还有国家权力的操作与意识形态的象征意涵,普通百姓所关心的更多只是神灵神力的大小及其精神寓意。在潭门,无论是历史上渔民的历险传说亦或是当下渔民的现身说法,它们都在传达着同一个意思,即海神兄弟公拥有其他神灵所无法比拟的至高无上的神力,而这也正是潭门渔民将兄弟公奉为海神的主要原因。除此之外,海神兄弟公对于潭门渔民而言,还有另外一种精神寓意,即团结与勇敢的精神象征。潭门渔民认为,他们之所以世世代代敢于远赴西南沙开展生产作业,很大程度上与海神兄弟公有关。海神一百零八兄弟公的传说告诉他们:只要渔民之间互相团结和具备勇敢精神,一切困难都可以战胜。这一传说与潭门渔民延续至今的联帮作业传统无疑是一致的。

具有独特精神寓意和象征含义的海神兄弟公不仅是海南渔民的守护神,而且也是跨海流动的琼籍华侨的重要“祖神”,成为维系东南亚琼籍华侨与祖籍地关系的象征符号以及琼籍华侨认同的重要标识。在一个血缘关系不清晰的多姓移民社会中,人们往往会根据方言、祖籍地和宗教信仰等参照标准形成一个边界较为清晰的群体,比如东南亚社会中的“海南人”“广东人”“福建人”“潮汕人”“客家人”等。历史上移民东南亚的海南人多数是来自海南东部沿海地区,这些藉由海上通道移居东南亚的海南人在流动迁徙过程中,将来自故乡的海神兄弟公信仰随行传播至每一个海南人所及的地方。这些自祖籍地迁移或分香而来并且承载着祖籍地历史记忆的海神兄弟公,不仅成为联络海外海南人与祖籍地的重要纽带之一,更是塑造琼籍华人族群认同的重要标识。总而言之,海神兄弟公信仰已然成为海南人向外发展的一种身份象征以及人群结合与认同的重要标准和途径。

【责任编辑:赵洪艳;责任校对:赵洪艳,杨海文】

2016—06—09

国家社会科学基金青年项目“南海渔民的跨海流动与互动研究”(16CSH057)

王利兵,广州大学公共管理学院社会学系(广州 510006)。

10.13471/j.cnki.jsysusse.2017.06.015