基于GIS的应急避难场所空间布局及优化

——以河源市中心城区为例

顾惠娜, 唐 波

(1.中山大学新华学院资源与城乡规划系,广州 510520;2.河源市广源市政设计院,广东 河源 517000)

基于GIS的应急避难场所空间布局及优化

——以河源市中心城区为例

顾惠娜1,2, 唐 波1

(1.中山大学新华学院资源与城乡规划系,广州 510520;2.河源市广源市政设计院,广东 河源 517000)

城市应急避难场所是在灾难发生后为灾民提供临时生活、避难的场所,是一项非常重要的公用服务设施,其空间分布合理与否对居民生命财产安全有着至关重要的影响。以河源市中心城区为例,在GIS软件分析技术的基础上,运用可达性等4种分析方法对河源市应急避难场所空间布局进行分析评价。结果显示:河源市应急避难场所空间布局相对较差,服务可达性也较差;应急避难场所服务人口配置缺口也比较大;各街道需要调整应急避难场所的空间。最后为应急避难场所的调整与优化布局提供相关建议.

应急避难场所;空间布局;GIS;河源市区

0 引言

进入21世纪以来,在全球气候变化和高度城市化下,韧性城市(resilient cities)成为地理学和城市规划研究的热门话题。韧性城市是指一个地方在没有得到外部社区大量援助的情况下,能够经受住极端的自然事件而并不会遭到毁灭性的损失、伤害、生产力下降或是生活质量下降,是一个由物质系统(自然和人造环境要素)和人类社区(社会和制度构成元素)组成的可持续网络[1]。韧性城市(适应性城市)重点关注城市如何通过灾害管理和科学规划以适应未来不确定的气候变化风险[2]。随着我国城市化水平的不断提高,城市成为人口和经济聚集的区域,在灾害中成为脆弱性的承灾体,造成了大量的财产损失和人员伤亡。韧性城市将城市规划和城市公共安全结合起来,为城市转型和城市可持续发展研究提供了新的思路。

应急避难场所是指为应对突发事件,可为居民提供紧急疏散、临时生活的避难场所,且是经过规划建设具有应急避难生活服务设施,主要包括公园、广场、绿地、学校、体育馆及空旷的场地[3]。可是现实中,城市可用避难场所用地空间分布非常不均衡,而且受经济因素影响城市中心作为人口最密集的地方,空地异常稀少。选址和空间布局的合理性是应急避难场所规划过程中需要解决的最主要问题之一。毛培等在南京城市应急避难场所研究中指出不仅要求避难面积和设施的总量达标,而是要因地制宜,合理布局,并从选址、可到达、关注灾害弱势群体、标志牌、疏散通道多方面来提高其合理性[4];刘少丽等以徐州市为例,基于 GIS的网络分析法,构建了服务面积比、服务人口比、人均避难场所面积等五个指标分析城市应急避难场所空间布局的合理性[5];徐伟等从避难所区位布局原则和模型两个方面,系统归纳了灾害避难所区位优化布局研究工作所取得的进展和存在的主要问题,并对未来避难所研究进行了展望[6];施益军通过对应急设施区位选址模型的对比分析,构建起山地小城市应急避难场所的选址模型体系,依托技术和模型划分各应急避难场所的服务范围,并结合实际的城市用地和建设情况对应急避难场所的空间布局进行优化调整[7]。但是,我国应急避难场所布局合理性方面的研究工作还处于起步阶段,侧重于区位选择等方面;研究尺度多集中在宏观尺度,微观尺度研究不足。

河源市是广东省地震灾害发生频率较高的区域,河源市的经济发展水平和社会发展水平存在着潜在威胁。本文在韧性城市的背景之下,从微观尺度的角度,以河源市中心城区为例,利用GIS对其应急避难场所进行空间布局合理性评价和优化,以期为政府决策者提供了科学依据和建议。

1 研究区域概况

1.1 研究范围

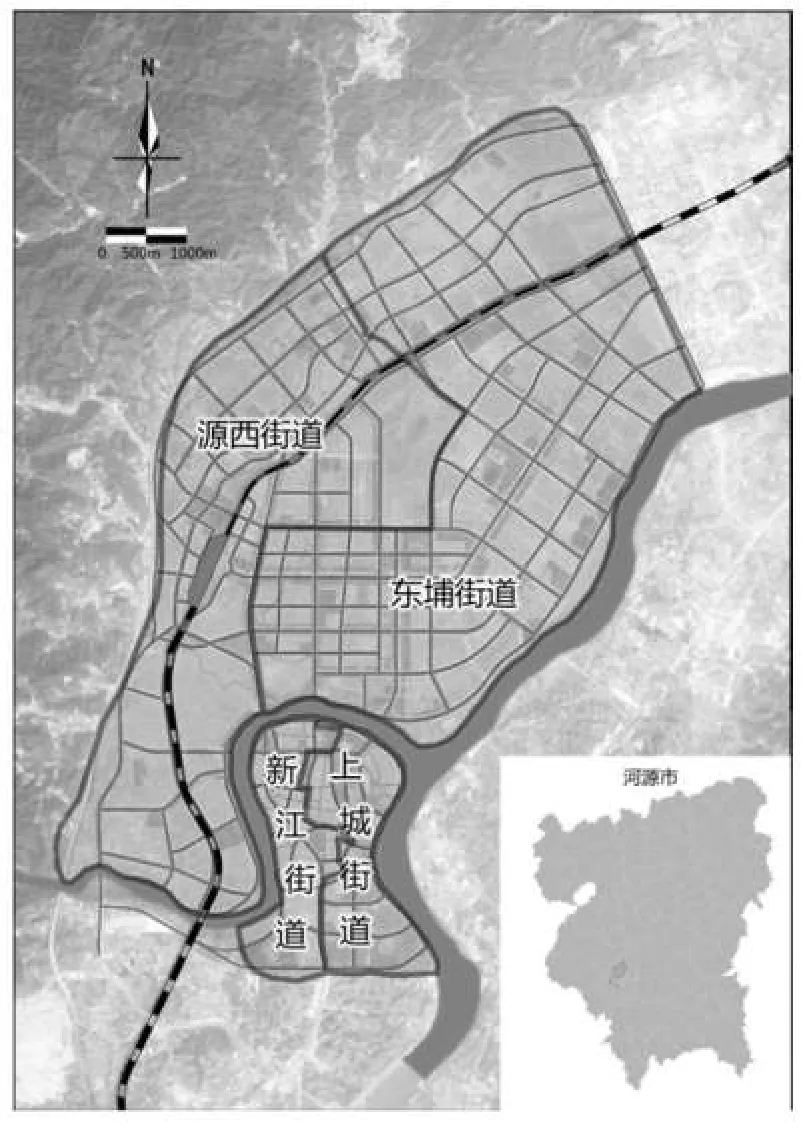

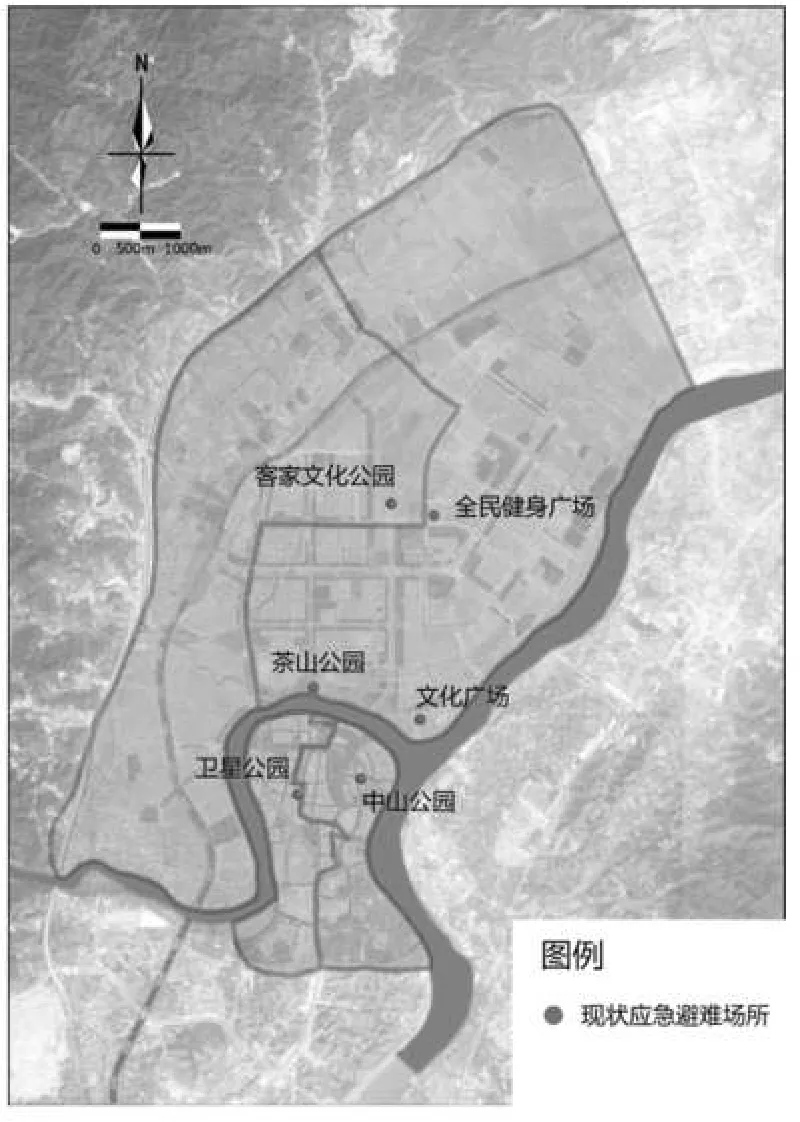

河源市是广东省地震灾害发生频率较高的区域,本文以河源市中心城区为研究对象,总面积为45.38平方公里,包括源城区的四个街道,分别为上城街道、新江街道、源西街道和东埔街道(如图1)。目前已建成6个应急避难场所,分别是客家文化公园、全民健身广场、文化广场、卫星公园、中山公园、茶山公园,总避难场所面积达167 800 m2,占研究区域的0.37% (如图2)。

图1 研究范围图Fig1 Study area

图2 现状避难场所分布图Fig2 The spatial distribution of emergency shelter

1.2 历史震害

河源市是广东省的地震相对多发地之一,地处于河源-邵武断裂带,人字石断裂、灯塔-客家水断裂、石角-新港-白田断裂、洞源-下屯断裂和南山-坳头断裂等断裂带上[3]。曾于1962年3月19日,发生过6.1级的中强度地震,造成一定人员的死亡伤害。近几年来,河源市也频繁发生地震,给社会带来恐慌,对有关部门敲响了警钟(表1)

表1 河源市历史震害Table 1 Historical earthquake Damage of Heyuan City

2 研究方法与数据来源

本文在国内外城市应急避难场所相关的文献基础上,结合应急避难场所规划建设的相关经验及方法指标,运用ArcGIS地理信息软件,建立河源市主城区公园、广场、学校、人口数据和城市主次干道等基础性资料,然后对其分析、加工、处理,最后对河源市应急避难场所合理性和优化布局。

本文数据分别来自于河源地震局官网、2014年河源统计年鉴、《河源市城市总体规划2008-2020》和谷歌数据库。

3 应急避难场所空间布局合理性评价指标

本文采用可达性、服务面积比、人均可达避难场所面积比和人口配置缺口4个评价指标进行河源中心城区避难场所空间布局合理性评价。

3.1 可达性

可达性(或便捷度)是指有相应需求的人们通过某种交通方式从某一地点到其它地方工作、购物、娱乐或就医的方便程度,经常用时间、距离和费用等指标衡量[4]。资源和服务设施都是较为稀缺的,资源有效配置的关键性因素是消费者的可达性。本文利用ArcGIS软件对研究范围进行可达性分析,从而确定缺乏应急避难场所的地区。就避难人群而言,步行是主要采用的交通方式。紧急避难场所的服务半径一般是500 m左右,步行时间在5~15 min内到达较为适宜[8]。

3.2 服务面积比

应急避难场所服务范围内所涵盖的总面积与研究范围总面积的比值即是服务面积比, 它反映应急避难场所为灾民提供避难服务的能力。

式(1)中,B表示服务面积比;∑SC是代表所有应急避难场所服务范围内所涵盖的总面积;A表示为研究范围的总面积(不包括河流面积)。

3.3 人均可达避难场所面积

在应急避难场所提供的服务半径内,通过对区域内人均可达而且有效使用的应急避难场所面积的研究,可以用来衡量人群在该服务范围内实际享有的应急避难场所提供服务的情况[4]。

式(2)中,AP表示人均可达避难场所面积;∑SI表示研究区域范围内所有应急避难场所总面积;∑SP则代表所有应急避难场所服务范围内可以容纳的总避难人口。

3.4 人口配置缺口

人口配置缺口是指在应急避难场所所提供的服务范围内,研究区域内需避难的人口总数与现状应急避难场所服务范围内所覆盖的人口总数之差[8]。

公式(3)中,G代表人口配置缺口;S表示研究区域范围内总避难人数;∑SP为所有应急避难场所服务范围内可以容纳的总避难人口。

4 河源市中心城区应急避难场所合理性分析

4.1 可达性分析

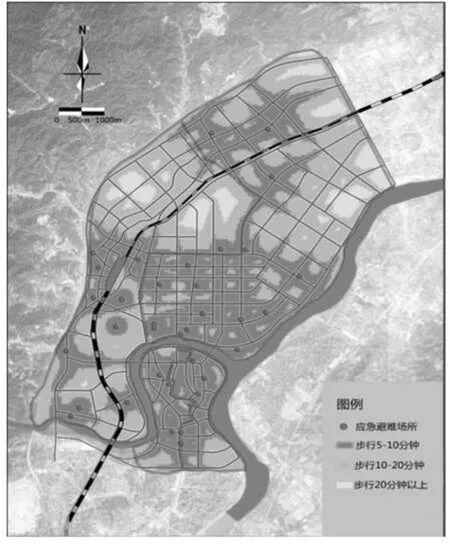

在可达性的角度下,本文设置河源市中心城区应急避难场所的最大服务半径为1 km,并应用以实际城市道路数据资料为基础,进行可达性分析 (图 3)。

图3 应急避难场所可达性分析Fig 3 Reachability analysis of emergency shelter

4.2 服务面积比分析

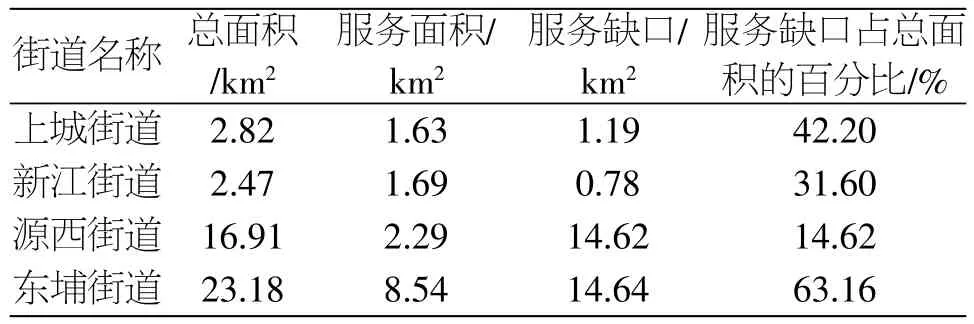

从表2可以得出,河源市中心城区应急避难场所提供避难服务的面积比较小,服务范围也较为窄小,仍有69%左右的区域处于现有避难场所服务半径覆盖的空白区,只能为小部分避难人群提供避难服务。其中,服务缺口比例最大的为源西街道,其次是东埔街道。总的来说,河源市中心城区应急避难场所空间布局与实际人口分布状况并没有很好的衔接,其总体空间布局相对较差,不能满足市民的避难需求。

4.3 人均应急避难场所面积分析

从表3可以看出,上城街道及新江街道人均应急避难场所面积比较小并处于低值区间,不能为现状应急避难场所服务范围内所有受灾群众提供避难服务。这主要是因为这两个街道是老城区,建筑密度和人口密度比较大,现状应急避难场所面积又比较小。老城区建房子都是见缝插针式的,能用来建设应急避难场所的用地,可谓是少之又少,现状道路也是比较窄小,作为疏散通道会有比较多的限制和阻碍。因此,老城区在增添应急避难场所时,应该考虑与学校一同设置,并引导靠近东埔街道的区域往茶山公园及文化广场避难,以缓解上城街道和新江街道提供避难服务的压力。另外,从表3中可知,高值区间主要分布在东埔街道和源西街道,集中布局在面积比较大的应急避难场所附近,其空间布局呈现严重的不均衡。文化广场与茶山公园,客家文化公园和全民健身广场地理位置相对靠得比较近,且避难场所面积较大,造成服务重叠率较大,避难服务空白范围也较大。

表2 河源市现有应急避难场所服务范围分析表Table 2 Service area of emergency shelter in Heyuan city

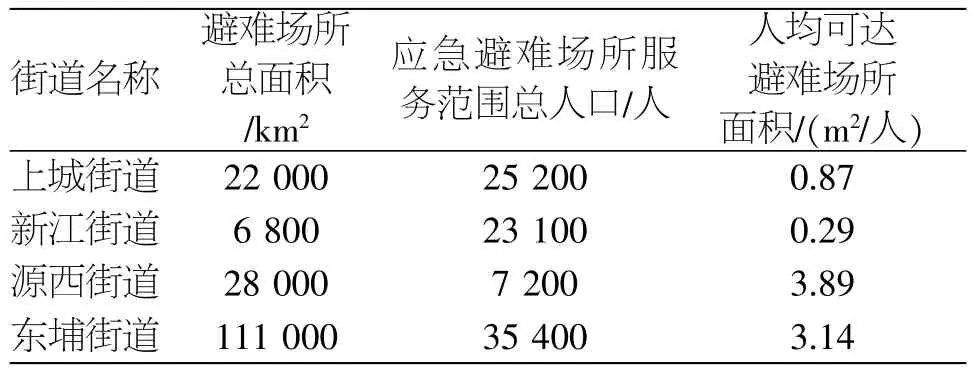

表3 河源市人均可达避难场所面积分析表Table 3 Analysis of per emergency shelter area in Heyuan city

4.4 服务人口分析

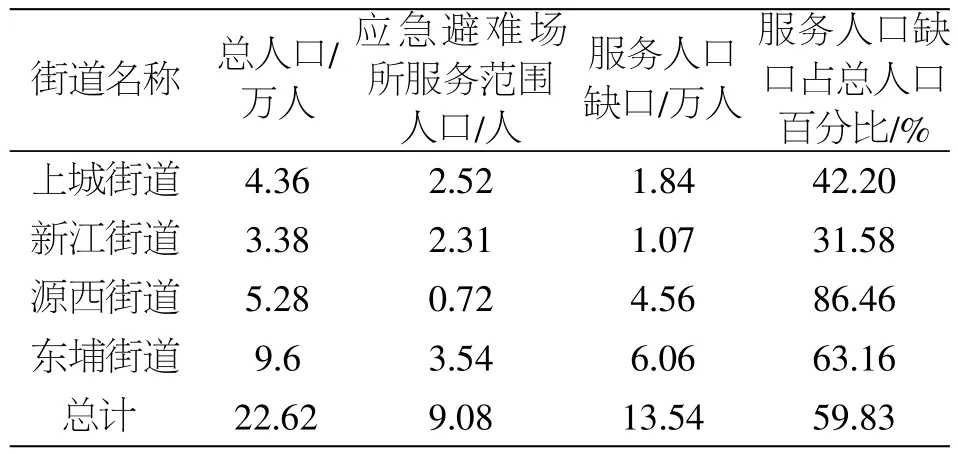

研究范围内总人口为22.63万人,其中,上城街道4.36万人,新江街道3.38万人,东埔街道9.60万人,源西街道5.28万人。根据统计资料,计算出各街道人口密度,进而分析和计算出应急避难场所服务范围内的人口数量。由表4可知,研究范围内应急避难场所服务人口缺口比较大,缺口达59.83%。其中源西街道缺口最大,东埔街道次之,新江街道居中,上城街道最少。从各街道之间的对比来看,各街道能提供避难人口的数量都较为有限,所能提供的服务水平也非常不均匀,都存在相应的服务盲点,而这些服务盲点主要是因为该区域的应急避难场所搭建和配置得比较少,超出其现有应急避难场所的服务范围的地区就无法享受到相应的避难服务,该区域的人群在紧急情况下也不能得到避难的机会,因此迫切需要增加避难场所数目,并且合理应用比如广场、中小学等较为空旷场地作为临时避难场所,以减小应急避难场所空间分布不均所产生的服务盲点。

表4 河源市现有应急避难场所服务人口情况表Table 4 Service population of emergency shelter in Heyuan city

5 河源市应急避难场所空间布局优化

根据河源市中心城区实际用地情况,应该重点结合中小学、城市绿地和城市广场等地方进行规划建设临时应急避难场所,增加应急避难场所的面积,减少人口配置缺口,优化应急避难场所的可达性,并通过城市主次干道把受灾人群疏散到长期应急避难场所中去。河源市中心城区研究范围内现有常住人口为22.63万人,以人均避难场所面积1.5 m2/人计算,河源市应急避难场所总面积应达0.34 km2。

在总结城市应急避难场所规划建设的相关规定和要求的基础上,城市应急避难场所空间优化应该遵循以下原则:

(1)应急避难场所为灾民供应的有效避难面积不应低于2 000 km2。

(2)应急避难场所应规划建设在低容积率、低建筑密度的区域,并且应该将其设置在建筑及构筑物塌陷影响范围之外的区域,周围至少有要一条次干道以上的道路。

(3)应急避难场所应该选择建设在相对较为平整、地势高、排水便利、空气流通,并且具备一定服务设施的区域。

(4)应急避难场所应当远离具有发生地质灾害的或较容易发生次生灾害等潜在威胁的地方。

(5)应急避难场所的空间布局应考虑与其他防灾减灾单元的空间联系,使之能够快速的联系到防灾减灾单位,提高疏导和安顿受灾群众的效率,降低人员生命安全和财产损失。

(6)应急避难场所应当选择在交通方便的地区,以便于对外联系,方便人员进入或疏散及物资的运送。

综合考虑上述条件及通过需求规模分析和空间合理性等方面进行考虑,选择29个学校作为临时应急避难场所,6个城市公园广场作为长期应急避难场所,场所总有效面积为0.426 7 km2,满足河源市市区研究范围应急避难场所有效面积需求,使得94.54%左右的区域处于规划的避难场所服务半径覆盖范围内。

图4 应急避难场所空间优化图Fig 4 Spatial optimization of emergency shelter

6 结语

通过上述4项指标分析,发现河源市中心城区现有应急避难场所不能满足所有受灾群众的避难需求,总体布局不合理,主要存在的问题是数量和避难服务面积严重不足,尤其是上城街道和新江街道人口密度较大,该区域的应急避难场所面积及数量不足以满足其避难人口的需求。河源市中心城区4个街道都有不同程度上的人口配置缺口,尤其是东埔街道和源西街道,应急避难场所空间布局不合理,需要对其应急避难场所布局进行部分调整或优化。

最后,基于应急避难场所建设规划研究,并结合河源市中心城区进行实例分析,总结出下面几点建议。

(1)统计分析河源市中心城区可利用的避难场所时,除了需包括公园、绿地和广场等场所外,还应该把学校当作一项重要类型。这是因为学校有着服务性的特性,它的空间布局及用地规模保障度较高,可以作为应急避难疏散场所建设的一个重要的建筑空间。河源市中心城区研究范围内,在规划建设时可以把符合避难相关规范要求的中小学校作为应急避难场所。尤其是上城街道和新江街道应结合中小学、高校及空旷的区域布置应急避难场所,以缓解其提供避难服务的压力及应急避难场所严重不足的问题。

(2)建立城市防灾减灾分区,打破行政区域界线,让居民清楚知道自己处于哪个城市防灾减灾片区。当灾难发生时,居民可以有意识的往特定应急避难场所进行避难,不会出现扎堆逃往同一个应急避难场所。特别是客家文化公园和全民健身广场之间距离较近,一定要确定其服务区域。

(3)在应急避难场所的规划和建设中,应与其他防灾减灾单位建立联系,并将对城市道路、医院和应急疏散指导中心等数据纳入城市规划防灾减灾工作中,推进城市应急避难场所规划建设,更好地保障人民生命财产免受损害,提高综合防灾能力。

(4)河源市居民的防震避难意识不强,政府对于防震相关知识的宣传力度不够。比较多的河源市居民对应急避难场所认知不够,并且也不知道其具体地理位置。因此政府部门应加大力度向居民普及应急避难场所的相关知识,使居民对应急避难场所的空间分布情况有所了解,确保受灾群众以最快的速度找到合适的应急避难场所。

[1] Mileti D,ed.Disasters by Design:A Reassessment of Natural Hazards in the United States[M].Washington,DC:Joseph Henry Press,1999.

[2]郑 艳.适应性城市:将气候变化与气候风险管理纳入城市规划[J].城市发展研究,2012,19(1):47-51.

[3]齐 瑜.北京市应急避难场所规划与建设 [J].中国减灾,2005(3):34-36

[4]毛培,宋伟轩.建设本地特色的城市避风港——以南京地震应急避难场所规划为例 [J].城市与减灾,2009(2):32-29.

[5]刘少丽,陆玉麒,顾小平,等.城市应急避难场所空间布局合理性研究[J].城市发展研究,2012,19(3):113-120.

[6]徐 伟,胡馥妤,明晓东,等.自然灾害避难所区位布局研究进展[J].灾害学,2013,27(4):143-151.

[7]施益军.山地小城市应急避难场所空间布局优化研究--以云南剑川为例[D].昆明:云南大学,2015.

[8]王 伟,张 杰,万 杰,等.基于GIS的城市地震应急避难场所布局研究[J].电脑编程技巧与维护,2015(10):35-37.

Emergency Shelter Space Layout and Optimization Based on GIS in Heyuan City

GU Huina1,2, TANG Bo1

(1.Department of Resources and the Urban Planning, Xinhua College of Sun Yat-sen University, Guangzhou 510000,China; 2.Guangyuan Municipal Design Institute, Heyuan 517000, China)

Urban emergency shelter is to provide temporary life to the victims after the disaster,which is a very important public service facilities.It is a crucial effect on residents'life and property safety whether its spatial distribution is reasonable or not.Taking Heyuan city as an example,on the basis of GIS software analysis technology,the paper analyzed and evaluated the emergency shelter space layout by using four methods.The results show that emergency shelter space layout and accessibility of services of Heyuan are relatively poor;emergency shelters service population configuration of a fairly large gap; the streets need to adjust theemergency shelter space.Lastly,the paper puts forward some suggestions for the adjustment of emergency shelters and layout optimization.

Emergency shelter; Spatial layout;Heyuan City; GIS

P315.9

A

1001-8662(2017)03-0035-06

10.13512/j.hndz.2017.03.005

顾惠娜,唐波.基于GIS的应急避难场所空间布局及优化——以河源市中心城区为例[J].华南地震,2017,37(3):35-40.[GU Huina,TANG Bo.

EmergencyShelterSpaceLayout and Optimization BasedonGIS inHeyuan City[J].South China journal ofseismology,2017,37(3):35-40.]

2016-09-06

广东省哲学社会科学青年项(GD17YGL10);中山大学高等教育教学改革项目(2017J015);中山大学新华学院科研启动青年项目

顾惠娜 (1994-),女,本科,助理规划师,主要从事人文地理与城乡规划管理。

唐 波(1988-),男,硕士,讲师,主要从事城市灾害风险评价与管理。

E-mail:tballen196@163.com.