一代宗师封至模

◎文/郭培杰

◎张勃兴

一代宗师封至模

◎文/郭培杰

年轻那会儿,有一阵痴迷秦腔,经常和几个朋友去剧场,并有心跟记者、老戏迷海聊秦腔梨园的人和事。因为自己搞创作,所以特别对剧作家感兴趣,比如知道了《三滴血》的编剧是范紫东,《夺锦楼》是高培支,《柜中缘》是孙仁玉,还知道李桐轩他们多是同盟会的文化贤达,发起成立易俗社的中坚人物。

在这些人里,最令我感兴趣的还是封至模。封先生是“五四”以后的新派戏剧家。他与戏剧结缘,是从京剧、话剧开始的,做过旦角演员,与梅兰芳有过交往,还是中国话剧的开拓者。

近年来,我为写长篇小说《西安饭庄传奇》,收集了民国时期陕西的不少历史资料,从中知道封至模还是饭庄的主要创始人之一。共同发起成立西安饭庄的还有甄寿山、马公韬等陕西的乡绅名流。这更引起我极大的好奇,为此我尽力收集有关封至模的历史资料。

遗憾的是,关于封先生艺术活动的资料并不多,我没有看到他的自传、回忆录以及亲友故旧提供的第一手材料,后人对他的艺术人生的研究也寥寥无几。

秦腔,中国最古老的剧种之一,它形成于秦,精于汉,昌明于唐,完整于元,发扬于明,广播于清,几经演变,蔚为大观,堪称中国戏曲的鼻祖。秦腔起始西府,也就是岐山凤翔一带,初始以枣木梆子为击节乐器,因之称为“梆子戏”,民间俗叫“桄桄子”。在清人李調元记载中称秦腔为“乱弹”。

追溯到明季,有两位文人学士对发展秦腔有着举足轻重的贡献。他们都是陕西人,都是前明七子,都擅长戏曲,都是西府人氏,一位是康海,一位是王九思。二位先前都做过高官,又都不得意,摘了乌纱回到故里,从此不问朝政,养了戏班子,痴迷于秦腔。康海还亲自谱曲写戏,四处演艺,逐渐有了气候。戏班演唱“康王腔”名震遐迩。

清康熙年间,咸阳的秦腔班社已为数众多,如保符班、江乐班、华庆班、双才班等。许多戏班不仅在西北演出,还赴大江南北、京沪等地。

据日本作家芥川龙之介《中国游记》中说,就是到了民初,上海还有艺伎唱秦腔的堂会。

相比之下,现当代对秦腔功不可没、有卓越贡献的大戏剧家,有孙仁玉、范紫东、高培支、李桐轩、李约祉,还有就是封至模先生。

就拿范紫东和封至模来说吧,他们是同时期,但有先后。范紫东一直是以编剧闻名。封至模则集演员、编导、戏剧活动家、组织者集一身。他遵循传统,又博采众长,吸收其他剧种精华,将秦腔发扬光大。

封先生虽然没有固守一家戏班子,但几乎没有哪家戏社不受他的指教和影响。封至模也可以算是戏剧通才,他学识渊博,受过正规教育,结识众多戏剧名家,又亲自上台表演,对梨园行当有着切身体会。又涉猎很多种剧种,如京剧、话剧、评剧、豫剧,都有他参与的身影。

封至模,字挺楷。陕西咸宁人,生于咸宁景龙池(今西安市碑林区)。

封先生1921年毕业于西安第一师范学校,同年入北京国立艺术专科学校专攻美术。在艺专期间,与剧作家李健吾等排演《幽兰女士》《一元钱》《夜未央》等多种话剧。他以男饰女,名噪燕京。与此同时,他还参加齐如山、余叔岩、梅兰芳、曹心泉的国剧社,结识了荀慧生、尚小云、程砚秋、徐碧云、筱翠花、刘仲秋、郭建英等名家。由于热爱京剧艺术,他请京剧票友王寿山、南铁生传授青衣、花旦,先习清唱,后练做工表演。在京曾演出过《五典坡》《贵妃醉酒》。因为长相清秀,在《贵妃醉酒》中演杨贵妃,扮相清雅,功夫练达,颇受好评。

当时正值“五四”运动以后,社会上时兴演西洋剧,也就是现在说的话剧。封至模作为一名新潮青年,对外来文化有着强烈的兴致,积极接受,勇于实践。

1922年封先生回到西安,先加入阎甘园、周伯勋的京戏票友社广益娱乐,扮演过《拾玉镯》里的孙玉娇,《棒打薄情郎》中的金玉奴,以扮相秀美、做工稳实、声腔饱满、举止飘逸而一炮走红。

回陕后,封至模还与刘尚达、张寒晖、周伯勋组织西安实验话剧团,推广文明戏。

由于酷爱戏剧艺术,封先生于1930年正式从教育界转入演艺界戏剧行列,期间担任过《陕西戏剧》专刊编辑,同时给《老百姓报》写文艺专栏。

1932年封先生加入易俗社,任剧社编辑、教务主任、评议长、导演等职。那时的封先生无疑是一个新派人物。易俗社在西安首屈一指,人才济济。他的进来,给剧社注入了新鲜血液。他不仅在剧社事物上大刀阔斧改革,比如连剧场服务生服饰都有了变化,还亲自编新戏,亲自做导演,让演员的表演有了改良和创新。

1937年抗日战争爆发前后,封先生自编自导的历史剧《山河破碎》《还我山河》,先在京城演出获得成功。京城名妓赛金花也来看戏,还去后台恭贺演出成功。

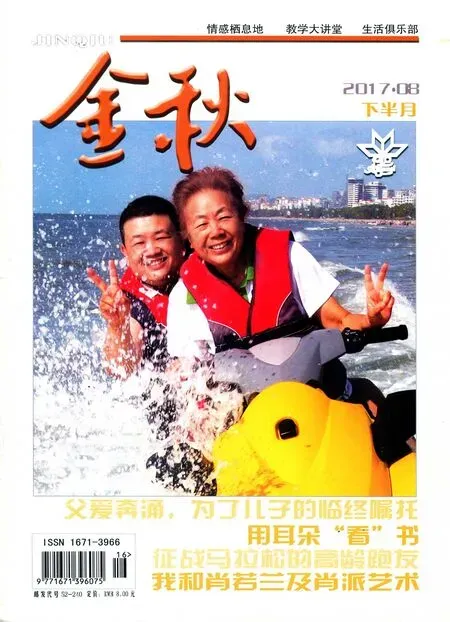

封至模、宋上华、肖润华先生《断桥》剧照(1934年摄)

封至模扮演的杨贵妃

剧团然后又去郑州武汉多地,红遍大江南北。这出戏唤起民众,针砭时政,不仅影响了当时的爱国救亡运动,同时也给易俗社这个老剧社注入了一股新风。

除了钟情于秦腔,抗战期间封先生还相继创办了夏声剧校、戏剧专修班、上林剧社,培养了不少艺术人才。?解放后,这批人才大多去了上海,不少人成为京剧界的杰出人物。

抗战期间还有一个插曲,当年延安要排平剧《逼上梁山》,需要服装道具。“八办”通过联系人找到封先生,他鼎力相助,在西安一手操办了此事。后来为此事还坐了大牢,后经社会各界人士具保获释。

四十年代末,西安老剧社三意社濒临倒闭,封先生受命于危难之时,挺身而出做社务指导,出力出财,不拿工资,变卖了妻子的全部首饰,购置行头。他负责剧社全面工作,和原班主苏育民一起,引进京剧《大名府》,创作新戏《武大郎之死》《讨鱼税》。他亲自编剧,引进演员,终于让这个停业一年多的剧社起死回生,逐渐发展壮大。

解放后,三意社作为西安三大秦腔剧团之一,涌现出了不少知名演员。

上世纪五十年代,封至模先后在西北军政委员会文化部艺术处和西北戏曲研究院工作。抗美援朝时,他以花甲之年义演《虹霓关》,并为易俗社新生部和三意社、尚友社及戏校讲课授艺。

1952年全国戏曲会演前,他亲自为刘毓中改编排演《卖画劈门》,为苏育民排演《打柴劝弟》,为孟遏云、刘易平、肖若兰等排演《游龟山》。排演中,他与演员们共同切磋,边排边改,使这些秦腔传统戏能以新貌晋京演出。

封先生桃李满天下,像秦腔名家任哲中、李继祖、余巧云等都经他亲自传授。数十年来,先生的学生、学生的学生无以数计,西北地区的秦腔演员,大都是先生的学生。从老一辈的刘毓中、马平民、耿善民、雒秉华、苏育民、王天民、李正敏、何振中、宋上华等到新中国成立后的李瑞芳、马兰鱼、李应真、肖若兰、陈妙华、全巧民、张咏华、肖玉玲等,都聆听过先生的教诲。

还有京剧名导演马科,豫剧名家常香玉、陈素真,都曾直接受过封至模的艺术指教。

封先生除编剧、讲课外,还编著了《戏曲词典》《秦腔概述》《秦腔剧目》《秦腔艺人考略》《秦腔字韵》《秦腔髯口》和《秦腔板眼和腔调》等著作,对弘扬及振兴秦腔艺术都是很有价值的资料。?

封先生晚年正值“文革”期间,他寄宿南京儿子家。这时候他内心想必是黯然、寂寞的,因为他的艺术生涯已近乎结束。

他在“八十寿序”中写道:“我一生为许多艺人作序,然而有谁为我写序呢?只好自己为自己写序了……”其中的悲凉、凄苦,不言而喻。

封至模1974年在南京病逝。

1994年,中共陕西省委宣传部、省文化厅、省文联、省剧协、西安市文化局、省戏曲研究院、易俗社联合举办了封至模先生诞辰一百周年纪念及学术研讨会。

封至模先生对中国传统戏剧,特别是秦腔艺术的卓越贡献,堪称一代宗师。

古风·上老年大学十载感怀

◎张勃兴

长安耕耘越半生,

临届引退喜盈盈。

暮照霞辉征程续,

专心书画寄晚情。

(赋于2016年12月10日)