跨国婚姻家庭中女性生活适应类型研究——以中韩跨国婚姻为例

崔金海

(天津师范大学 政治与行政学院,天津 300387)

跨国婚姻家庭中女性生活适应类型研究——以中韩跨国婚姻为例

崔金海

(天津师范大学 政治与行政学院,天津 300387)

文章依据Strauss提出的扎根理论分析模式,推导出73个核心概念,20个亚类属和10个类属。其中围绕“承受压力”的中心现象,推导出“选择跨国婚姻”的因果条件,以及“文化差异”等相关脉络条件,“自我实现需求”等相互作用策略和“成为生活的主人”的生活适应意义,并推导出“持续努力型”,“不得已顺应型”,“积极忍耐型”,“试图变化型”和“流动型”等五种跨国婚姻生活适应类型。

中韩跨国婚姻;朝鲜族女性;韩国生活适应;质性研究;扎根理论

一 研究必要性

据统计,韩国的跨国婚姻总人数已由2006年的9.3万多人增加到2008年的14.4万多人,多文化家庭的子女规模也已达到10.5万多人[1]。2009年韩国男性与外国女性的跨国婚姻人数占跨国婚姻总人数的72%[2]。而2014年中国女性与韩国男性的跨国婚姻件数占当年总跨国婚姻件数的23.5%,仍然位居首位,此比例在2006年曾达到37.6%[3]。

有一些学者提出,进入新的社会环境中的移民者在适应新文化的过程中,往往因出身国的社会文化和新文化之间的冲突而受到心理上的伤害,由此产生心理上的压力[4]。也有的研究中指出,由于文化差异、生活方式的差异、与配偶家庭成员之间的矛盾等原因,中国女性在韩国的生活中出现很多适应上的问题[5]。韩国的父权制思想和由此经历的各种不公平待遇,使得中国女性对自己的处境非常悲观。中国女性会选择维持婚姻生活,或者破裂婚姻生活的方式来适应韩国生活。选择中韩跨国婚姻的中国女性在韩国生活的主要目的是为了定居韩国。虽然有着“同一民族”的意识,但是由于成长环境不同,因此对于中国朝鲜族女性来说,适应新文化和新环境并不是一件容易的事情。随着信息化、国际化时代,越来越多的中国女性选择中韩跨国婚姻,并且生活在韩国,韩国的女性和家庭结构不可避免会发生新的变化。因此,中国女性在韩国社会适应过程中所发生的问题再也不是女性自身的问题,而是涉及整个韩国社会,国家政策和制度修订的问题。

为此,本研究把中韩跨国婚姻家庭中中国女性的适应看作是在韩国社会和中国一部分地区的特殊背景下所发生的一系列相互有关联的适应“过程”,研究者想通过质性研究方法深入分析中国女性的韩国生活适应过程。到目前为止,很多移民者相关研究只是把研究的重点放在了文化适应过程中存在的困难问题上,而很少对移民者在韩国的适应、移民者对适应的概念理解、移民者的适应类型以及社会相关领域应对移民者的服务介入等进行深入研究。因此,使用质性研究中的扎根理论研究当事者的生活经历,探索当事者的适应文化,了解她们的适应过程,为当事者提供更有效服务,并促进理论发展可以说意义重大。

本研究主要从社会文化背景去理解选择中韩跨国婚姻的中国女性在韩生活经验,通过探索她们的生活适应类型,探索文化适应相关理论,特别是从选择跨国婚姻的朝鲜族女性的角度去理解移民女性的生活适应问题,探索她们的需求,构建适合中国女性的适应模式为研究目的。为了达成以上研究目的,本研究的主要研究问题如下:

1. 选择中韩跨国婚姻的中国女性在韩生活适应的意义是什么?

2. 选择中韩跨国婚姻的中国女性在韩生活适应的类型是什么?

二 研究方法

(一)扎根理论

扎根理论是质性研究中的一种研究方法。扎根理论是通过一系列系统的过程,从原始资料中归纳出经验概括,然后上升到理论的质性研究方法。扎根理论是一种从下往上通过归纳建立实质理论的研究方法,是在系统收集资料的基础上寻找反映事物现象本质的核心概念,然后通过这些概念之间的联系建构相关的社会理论的方法[6]。本研究主要是从社会文化的脉络中理解与韩国男性结婚的中国女性的生活适应过程,以此推导相关领域实践理论为研究目的。

(二)研究过程

1. 受访对象选取

在本研究中为了确保质性研究中抽样的合适性和充分性原则,研究者通过滚雪球抽样方法选择了在韩国生活一年以上的中国女性为受访对象,本研究中共选取17名受访对象,访谈时间从2013年一直维持到2016年3月。通过深入访谈和参与观察的方法收集了中国女性的生活适应相关经验资料,访谈一直持续到不再出现新的概念,资料达到饱和为止。

本研究中,受访对象年龄范围是25岁到44岁之间,与韩国配偶之间的平均年龄差为7岁,最大的年龄相差达到17岁。其中有7人生活在韩国首尔,2人生活在京畿道,4人在仁川,1人在忠清南道,1人在光州,1人在水原,1人在江原道生活。受访对象中,有4人在国内的学历为专科,剩下13人的教育程度均为高中毕业,1人系在读研究生。在韩国的生活时间从2年到15年,各不相同,其中有3人有离婚经历,4人从事个体经营,5人为全职太太。

2.访谈流程

考虑到本研究中研究参与者伦理方面的问题,研究者在访谈开始之前就向研究参与者说明了本研究的研究目的,并且取得了研究参与者的研究参与同意书。访谈场所主要根据研究参与者的意愿,选择了较为安静和舒适的环境(如咖啡屋、受访者家庭或工作单位等)。

在访谈开始之前,研究者对访谈大纲及主要问题进行了重新整理,并且再次确认了录音机的正常工作情况。在访谈过程中,研究者通过注意观察研究参与者的谈话表情、语调等行为,确保了访谈内容的真实性。访谈结束后,研究者马上就在访谈现场中观察到的研究参与者的非语言性行为和特征,研究者个人对访谈内容的想法、观点和看法做了记录。访谈内容全部进行了录音,访谈之后研究者马上对录音内容进行了转录。

本研究中,研究者围绕着“选择中韩跨国婚姻的中国女性的生活适应是什么?”的研究问题,在访谈中主要就:(1)您是如何选择跨国婚姻的?(2)在韩国的生活适应过程中,您主要经历了什么?(3)您是如何理解适应的?(4)在韩国生活适应中,您有什么需求?(5)您是如何解决在生活中存在的问题?等主要问题进行了提问。在具体的从属问题中又对“原家庭成员及周围的亲朋好友等对您的跨国婚姻有何反应?”,“与丈夫家庭成员、周围的韩国人、工作职场中的同事以及与子女之间的关系上,主要经历了什么?”,“您知道的韩国机构有哪些?您如何知道这些机构的?”等进行了提问。

3. 访谈资料分析过程

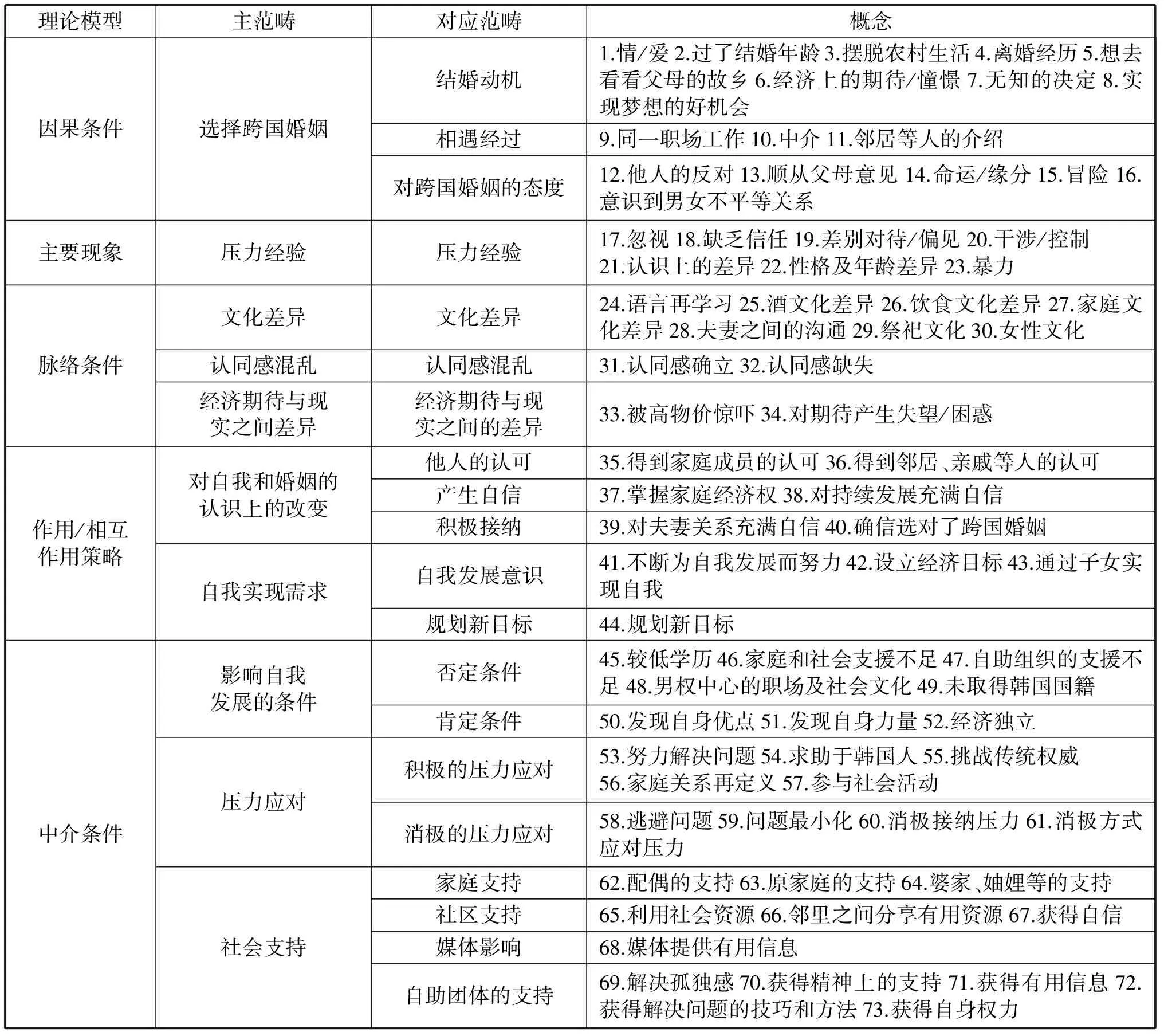

本研究中的访谈资料主要根据Strauss和Corbin(1998)所提出的编码程序进行了分析[7]。扎根理论的开放式编码中研究者把收集的原始访谈资料打散,赋予了概念,然后把相关的概念进行重新组合,实现概念范畴化。在轴心式编码中为使范畴更加明朗,对相关范畴进行了关联性分析。在选择式编码中,研究者通过对主范畴的系统分析,最后选择了一个核心范畴,并且围绕着这一核心范畴,建构和发展了跨国婚姻女性生活适应类型理论模型。这一过程可以简单整理为以下表1。

表1 主范畴、对应范畴及概念

在开放式编码中通过剔除和聚拢相关概念,共获得73条原始语句及相应的初始概念,实现了概念范畴化。在轴心式编码中通过对范畴的关联性分析,归纳出具有突出关键意义的主范畴10个,对应范畴20个。基于以上,本研究在选择性编码中确定了“压力经验”为选择中韩跨国婚姻的中国女性生活适应类型的核心范畴,它也是理论模型中的主要现象。

三 访谈资料结果分析

(一)适应意义分析

在本研究中研究者主要从社会背景、在韩国的主要生活经验、对生活经验起影响作用的主要因素、为适应环境而采取的努力行动、对适应行为起影响作用的因素等几个方面进行了适应意义的分析。

1. 选择中韩跨国婚姻的社会背景

在本研究中,把“结婚动机”、“相遇经过”和“对跨国婚姻的态度”整理为对应范畴,并把这些对应范畴整理到“选择跨国婚姻”这一主范畴之内。而此主范畴根据本质这一属性的不同,维度上出现了冲突和一致两种不同的结果。“我对韩国充满了无限的憧憬,看韩剧看到韩国男性帅气,女孩子漂亮,结了婚女人也不用上班,我就想过嫁到韩国去”(案例4),也就是说,中国女性婚前对婚姻和婚姻生活本质所持的态度与实际在韩国的婚姻生活的态度是否保持一致,会对中国女性在韩国的生活适应过程带来不同的适应结果。在本研究中把选择中韩跨国婚姻的社会背景整理到生活适应类型扎根理论分析模式中的因果条件之中。

2.对生活经验起影响作用的主要因素

在本研究中,影响跨国婚姻女性生活适应的主要因素有“文化差异”、“认同感混乱”和“经济期待与现实之间的差异”等三个方面。文化差异中受访对象也重点提到了韩国的酒、祭祀、饮食和家庭等文化。“好像一个月至少有15天是在外面喝酒回来的,加班后同事们一起喝酒,周末见朋友了一定要喝酒,在家也能自己喝上一杯,真的不理解韩国的酒文化”(案例13),受访对象普遍对韩国的酒文化以及祭祀等文化表现出了不满情绪。另外,根据感受到中韩之间存在文化差异的程度大小,对自己是谁的认同感混乱的程度大小,感受到经济上的期待和现实之间的差异程度大小不同,发现中国女性在生活适应过程中所经历的压力表现出了程度上的差异。而这一部分又对应扎根理论分析模式中的脉络条件。

3.为适应所采取的行动

在本研究中,中国女性主要通过满足“自我实现需求”,“改变对自己和婚姻的认识”的方式解决了生活中的压力。“通过努力,我也获得了烹饪、电脑、导游等资格证,我相信只要有决心就会有希望”(案例12),而这两个范畴又分别随着强度和程度的不同属性,维度上表现出了强和弱差异。这一部分内容对应扎根理论分析模式中的作用/相互作用策略。而影响此作用/相互作用策略的中介条件为“影响自我发展的条件”、“压力应对”和“社会支持”。“自我实现需求”的强弱程度会影响个人的压力应对效果。

另外,“改变对自己和婚姻的认识”的概念属性为程度,而维度为强弱。“我还没有取得韩国国籍,我就想如果获得国籍之后,我老公还像现在这样对我好,那我就跟他继续过,不是的话我会考虑分开”(案例16),如此对自身婚姻及个人生活目标的新设定成为一部分跨国婚姻女性应对压力所采取的行动之一。

4.对适应行为起影响作用的因素

在本研究中发现,“影响自我发展的条件”和“压力应对”方式是积极的还是消极的,接受“社会上的支持”是多还是少都会影响朝鲜族女性在韩国生活采取何种行动。“婆婆过多的关心我,比如给我报语言学习班,教我如何做韩国料理,帮我打理屋子等等其实对我来说还是挺不舒服的,反而让我觉得我是没用的人”(案例1),而“对适应行为起影响作用的因素”对应于扎根理论分析模式中的中介条件。以上三个范畴又根据类型、行为和经验等的不同属性,维度上也出现了肯定和否定、积极和消极、多和少的不同类型。

5.适应的意义

选择中韩跨国婚姻的中国女性通过在韩国生活、适应韩国文化,最终会跨越文化障碍而获得实现自我,成为生活主人的需求。也就是说,她们生活适应的意义是成为生活的主人。“我想做我自己想做的事情,而且还能得到别人的尊重和认可,最重要的是我成为生活的主人”(案例14)。

在本研究中受访对象在韩国生活适应中的“压力经验”这一中心现象,通过“自我实现需求”和“对自我和婚姻的认识上的变化”这一作用/相互作用策略而得出了“成为生活主人”的结果。

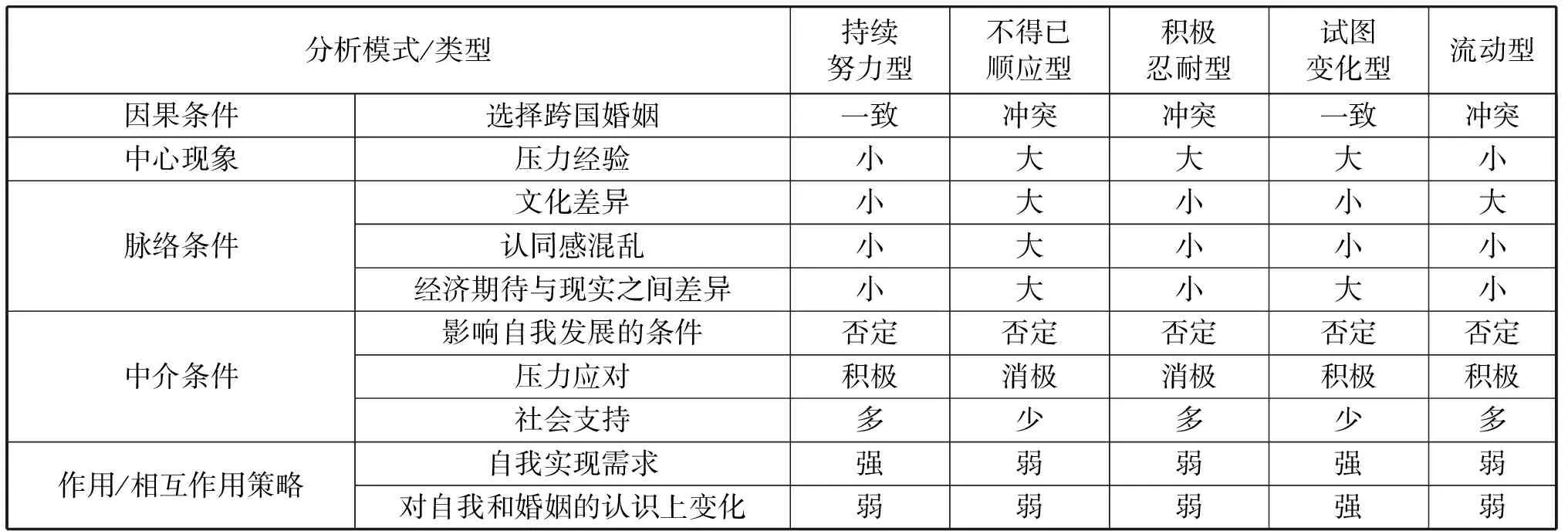

(二)适应类型分析

本研究中,研究者主要通过对受访对象的结婚动机、经济条件、在韩国的生活时间、学历以及与丈夫家庭成员之间的关系等方面的分析推导出“持续努力型”、“不得已顺应型”、“积极忍耐型”、“试图变化型”和“流动型”等五种适应类型,而且发现类型之间并不具有相互排他性,也就是说随着时间的推移、特定条件和环境的改变,适应类型也有可能发生转变。

在本研究中,“持续努力型”的中国女性是在婚前与韩国丈夫有过同一公司工作或在同一学校学习,相互之间有较深了解和恋爱的经历,因此对韩国文化有一定的了解,她们对跨国婚姻所抱有的梦想和现实之间基本保持了一致性。她们在韩国的生活时间从最少3年到最长9年,她们的丈夫基本都在首尔或仁川等地有着相对稳定的工作,因此她们的经济条件相对较好。另外,“持续努力型”的女性拥有相对较高的学历,她们中除了一人为高中学历之外,其余的均为大专或在读研究生。她们与丈夫家庭成员的关系保持良好,而且她们也为了保持这种良好的关系不断做出了努力。

“持续努力型”表现出适应期间与韩国社会的积极互动,因此此类型与Berry提出的整合型适应类型有着相似的地方[8]。研究发现,此类型女性虽然承认自己拥有韩国国籍,从法律上来讲应该算是韩国人,但是她们却主张自己并不是完全意义上的韩国人,在民族和国家问题上,她们的个人认同感高于民族和国家认同感的特点又体现了与整合适应类型不同的地方。另外,此类型意识到在异国的文化适应过程中个人与国家之间的不可分割性,因此她们主张在韩国文化适应过程中必然会承受压力的主张也与Lazarus和Launier的相互往来应对模式中提出的个人与环境之间的关系类型存在着相似性[9]。最后,此类型的中国女性在解决压力问题上采取了积极主动的应对措施,而这又与1980年Frederic提出的对所感知的压力源采取直接和积极的应对行为类型存在相似性[10]。

本研究中“不得已顺应型”和“积极忍耐型”的中国女性为达到个人的某种目的或为了满足他人的需求而选择了跨国婚姻,而且她们都是通过婚姻中介认识了韩国丈夫。她们在韩国的生活时间也只有3到4年,相对较短。经济条件方面来看,“积极忍耐型”的配偶没有稳定职业,个体经营业者较多。“不得已顺应型”的配偶无职业或有着不稳定工作的较多,经济条件不稳定导致“不得已顺应型”的女性更多地受韩国丈夫及其家人控制。另外,这两种类型的中国女性拥有较低学历,都是高中以下学历拥有者。

研究发现“不得已顺应型”在遇到压力的时候,一般采取逃避的方式来解决。而这与1981年Lazarus的经验研究中所得出的个体在新环境适应中会采取消极的方式[11],比如回避的方式来解决压力问题的结论是一致的。此类型又与1980年Frederick提出的不努力去改变而直接顺应和接纳压力的行动类型有着相似性。

有很多学者曾经提出和主张社会支持会在缓冲压力方面起着非常重要的作用。如Vaux提出社会支持会帮助个人克服挫折和强化问题解决能力[12],Naidoo提出丈夫的支持会减少妻子在文化适应过程中所承受的压力[13]。但是,在本研究中发现像“积极忍耐型”一样,过多的社会支持反而带给中国女性更多的生活适应方面的压力。而这一发现是先前的诸多压力及适应相关研究中所没有提及的,也是本研究的重要发现及重要适应类型建构的研究意义所在之处。

“试图变化型”的女性虽然也有一些是通过中介而认识了现在的丈夫,但是她们对婚姻生活持有积极和肯定的态度,且对丈夫充满了信任、尊重和爱。她们在韩国的生活时间最少在5年以上。“试图变化型”的丈夫有着稳定的工作或拥有自己的事业,不仅如此,“试图变化型”的女性本人也以中国语讲师或个体经营的方式参与社会活动。她们一般拥有专科以上的较高学历,还有一部分受访对象计划通过继续学习发展和实现自我。“试图变化型”的中国女性的经济生活水平在中等以上,她们在解决与丈夫家庭成员之间的矛盾问题时,一般采取积极和努力的态度,或者采取自我主张,不认输的对立态度。

此类型在保持个人的民族认同和自我认同的同时,还与主流社会有着积极的互动。不仅如此,她们还会努力把周围的环境改变成更适合她们生活和适应的环境。在这一点上,此类型既与Berry的整合型文化适应类型既存在相似之处,又存在着一定的差异。而此类型又因以变化为主要生活目的,因此相比“持续努力型”,是一种会承受更多压力,而社会支持却更少的适应类型。另外,此类型又具有批判中韩两种文化,认知个人与环境之间的相互互动等的特点,这与1978年Lazarus等提出的相互往来应对模式有着相似性的地方。最后,Lazarus(1981)的研究中也提到在新环境适应中,有的人还会采取对立的方式来解决承受的压力问题,而此特点又与“试图变化型”的重视个人与环境之间的关系,批判和强调环境变化等特点存在一定的相似性。

“流动型”是为了满足个人的需求或逃避因离婚等而带来的伤害而选择跨国婚姻的类型。她们在韩国的生活时间为2年,相对较短,她们拥有中学以下的学历。“流动型”的中国女性虽然掌握着家庭的经济大权,但是由于丈夫并没有稳定的职业,她们本身也很少参加社会活动,因此家庭的经济状况并不是很乐观。此类型虽然在与丈夫家庭成员之间的沟通交流上存在着一定的障碍,但是她们之间却没有根本性的矛盾问题存在。

“流动型”是先前Lin(1982)[14]、Khoa和VanDeusen(1981)[15]、Berry(1984)等的研究中所没有出现的适应类型。此类型因更多关心自身的利益问题,而具有提前预估和预防将要发生的事情及有可能承受的压力的特点,这一特点与Pearlin等[16]提出的有意识控制的行动类型存在相似性。另外,此类型在遇到压力情况时主要采取合理化和逃避的方式来解决的特点又与Frederic(1980)的压力应对行动类型存在相似性。此类型具有承受最少适应压力,适应新环境而迅速树立应对策略的能力。但是此类型具有的不重视个人与环境之间的互动,只追求个人被动适应环境的特点也是值得关注并改善的地方。通过以上研究,本文推导出的中韩跨国婚姻中的中国女性的生活适应类型整理如下表2所示。

表2 “成为生活主人”的适应类型

四 结论及建议

本研究就选择中韩跨国婚姻的中国女性的生活适应的意义及适应类型进行了研究和探索。针对她们在生活适应中存在的问题,具体提出以下几个方面的解决方案及对策。

第一,社会上的相关部门有必要针对跨国婚姻女性的不同生活适应类型提供不同的社会服务。如针对拥有较高学历和较好家庭关系的“持续努力型”女性提供进一步学习的环境或提供就业、抚养子女相关信息等服务。而针对“不得以顺应型”女性可通过心理咨询的方式,提供改变认知结构,建立积极主动面对生活的服务。针对“积极忍耐型”可通过夫妻心理咨询明确夫妻各自的责任和义务,增强家庭成员的积极支持。而针对“试图变化型”既要鼓励其对生活充满的挑战精神,又要对其进行如何应对挑战生活过程中存在的压力等方面的教育服务。而针对“流动型”则可以通过动员社会资源的方式为其提供积极面对生活,进行学习的教育服务。

第二,梳理和完善文化适应、适应压力、移民等相关理论,针对不同的文化适应群体,学术界有必要进行不同的文化适应意义及类型建构,以便更好地发展移民、适应、压力、社会支持等相关理论。

第三,中韩两国有必要完善相关法律。比如有必要完善家庭法及国籍法的相关法律规定。有必要根据实际情况对在韩生活两年之后才能获得国籍的相关法律进行修正,避免在两年内出现因无国籍而被家暴或做出违法行为的事情发生。

通过改善基础生活保障法的相关规定,保障在最低生活保障线以下的跨国婚姻家庭的正常生活。另外,通过提供就业信息,拓宽就业渠道的方法,帮助移民女性参加正常的社会生活,保障女性在社会上的经济地位。

完善国际法,通过不断改进中韩两国之间的外交关系,保障我国公民在韩国和中国的人权及生活方面的权利和义务,促进两国人民世世代代友好相处。

[1]韩国行政安全部.2008年国籍别跨国婚姻移民者[C].首尔:韩国行政安全部,2008.

[2]崔金海.多文化背景下的天津市跨国婚姻研究[M].延边:延边大学出版社,2013.

[3]韩国统计局.跨国婚姻件数[N].统计局人口动态统计年报,2015.

[4]Ben-David A,Lavee Y. Migration and marital distress: The case of Soviet immigrants[J]. Journal of Divorce amp; Remarriage, 1994(21): 133-146.

[5]江有珍.与韩国男性结婚的中国朝鲜族女性的婚姻生活实态研究[J].韩国家庭关系学,1999(4): 62-80.

[6]Strauss A,Corbin J.Basics of Qualitative Research[M].London: Sage Publications, 1990.

[7]Strauss A,Corbin J.Basics of Qualitative Research:techniques and procedures for developing grounded theory[M].2nded. London: Sage Publications, 1998.

[8]Berry J W.Cultural relations in plural societies: Alternatives to segregation and their socio-psychological implicaions[M]∥N. Meller amp; M. Brewer(Eds).Groups in Contact: The Psychology of Desegregation(pp11-29). Orlando, FL:Academic Press,1984.

[9]Lazarus R S,Launier R.Stress-related transactions between person and environment[M]∥L.A. Pervin amp; M. Lewis(Eds.).Perspectives in international psychology(pp.237-328). New York: Plenum, 1978.

[10]Gutmann D L.An exploration of ego configurations in middle and later life[M]∥Frederic. Psychosocial Assets of Parents of Handicapped and Nonhandicapped Children.New York: Athrton, 1980.

[11]Lazarus R S.The stress and coping paradigm[M]∥C. E. Eisdorfer, D, Cohen,A. Kleinman amp; P. Maxim(Eds.). Models for clinical psychopathology (pp.177-214). New York: S. P. Medical amp; Scientific Book, 1981.

[12]Vaux A.Social support: Theory, research and intervention[M]. New York:Praega Publishers, 1988.

[13]Naidoo J.A cultural perspective on the adjustment of South Asian women in Canada[M]∥I. R. Langunes and Y. H. Poortinga (Eds). From a different perspective: Studies of behavior across culture, Lisse. The Netheerlands: Swets amp; Zeitlinger, 1985.

[14]Lin K M,Masuda M T L.Adaptational problems of Vietnamese refugees. Part III. Case studies in clinic and field: Adaptive and maladaptive[J].The Psychiatric Journal of University of Ottawa, 1982(7): 173-183.

[15]Khoa L X,VanDeusen J M.Social and Cultural customs: Their contribution to resettlement[J].Journal of Refugee Resettlement, 1981(1): 48-51.

[16]Pearlin L I,Schooler C.The structure of coping[J].Journal of Health and Social Behavior,1978(19): 2-21.

(责任编辑 曹永胜)

AStudyofFemaleLifeAdaptationTypeinInterculturalMarriage:ACaseofKorean-ChineseInternationalMarriage

CUI Jin-hai

(CollegeofPoliticsandPublicAdministration,TianjinNormalUniversity,Tianjin300387,China)

Based on the grounded theory method suggested by Strauss,this study found 73 concepts, 20 sub-categories, and 10 categories. Surrounding the central phenomenon of ‘experiencing stresses’, the researcher found the causal condition on which ‘the intercultural marriage was chosen’,the contextual conditions,such as ‘cultural differences’,the interaction strategies,such as ‘the need for self-realization’,and the significance of life adaptation in ‘becoming the master of life’. The five types of adaptation were ‘keeping up effort’,‘having no alternative but to adapt’, ‘enduring positively’,‘striving for a change ’ and ‘adapting pragmatically’.

China-Korea intercultural marriage; Korean-Chinese women;adaptation to life in Korea; qualitative study;grounded theory

2017-10-26

天津市哲学社会科学规划项目“天津市涉外婚姻家庭关系构建及发展的扎根理论研究”(TJSR15-013)

崔金海(1974-),女,黑龙江牡丹江人,博士,天津师范大学政治与行政学院副教授,主要从事社会学、社会政策、多元文化等方面研究。

10.13451/j.cnki.shanxi.univ(phil.soc.).2017.06.018

C913.13

A

1000-5935(2017)06-0125-07