诉讼视野下的行政行为法治化研究

——基于温州12家法院1 728份一审裁判文书的分析

黄建春

(温州市委党校政法教研部,浙江温州 325038)

诉讼视野下的行政行为法治化研究

——基于温州12家法院1 728份一审裁判文书的分析

黄建春

(温州市委党校政法教研部,浙江温州 325038)

温州行政诉讼案件数量自《行政诉讼法》实施以来,一直居浙江省前列,这为研究行政主体特别是政府及部门行政行为的法治状况提供了较为丰富的素材。本文通过收集2013年至2015年温州地区12家法院共1 728份行政诉讼一审裁判文书,对其中四项信息要素,即“案件性质”、“当事人”、“裁判理由”和“裁判结果”进行统计分析后,发现了城建拆违违法严重,行政不作为争议增多,政府信息公开形式化明显等问题。基于此,本文提出要转变治理理念、完善执法机制、规范权力运行等建议。

诉讼;行政行为;法治

行政诉讼裁判文书,它是法院司法职能实现的具体表现形式。研判它,一方面可以展示出特定时期某一区域行政诉讼的状况,另一方面也能通过具体个案的裁判,了解该区域依法行政的情况,这也为研究地方社会治理,特别是依法行政提供了一个相对客观的视角①即使是在2016年收集也并不意味着能将温州地区法院2013年、2014年和2015年裁判文书都能收集完备,因为有些裁判文书应依法公开却有可能在当时尚未放置在网上公开,因此具体统计出的数据与官方披露的数据会有所不同。。

一、裁判文书分析

(一)案件类型集中

行政行为虽涉及人们生活的方方面面,但并不是所有的行政行为法院都能审查,当前法院能直接审查的行政行为主要是能对相对人权利义务产生实际影响的行政行为[1]。近三年的裁判文书的统计数据显示,温州行政诉讼案共涉及二十多家政府及部门的行政行为,案件类型相对比较集中,其中城建类共557件,占比32.23%;资源类371件,占比21.47%;公安、人力社保及工商紧随其后,分别占比11.11%、8.33%和2.84%②本文收集2013年至2015年期间温州中级人民法院以及11个县市区基层法院一审1 728份裁判文书(不包括行政机关申请法院强制执行案件的裁判文书)。。值得一提的是,作为常务性执法部门,税务、环保等领域的行政诉讼案件却寥寥无几,统计显示,税务8件,环保仅4件。这一数据与全国法院统计的数据虽然在数值上略有差别,但领域的集中度却是相似的[2]。行政诉讼案件大都集中在事关民众切身利益的案件上,这决定了他们有司法维权的动力;其次,对特定当事人而言,像城建、资源类执法等一般是一次性的,不像税务、环保等领域,它们存在着对特定相对人持续性的监管执法,这也使得他们司法维权的压力相对会比较小。

(二)非判决结案占比高

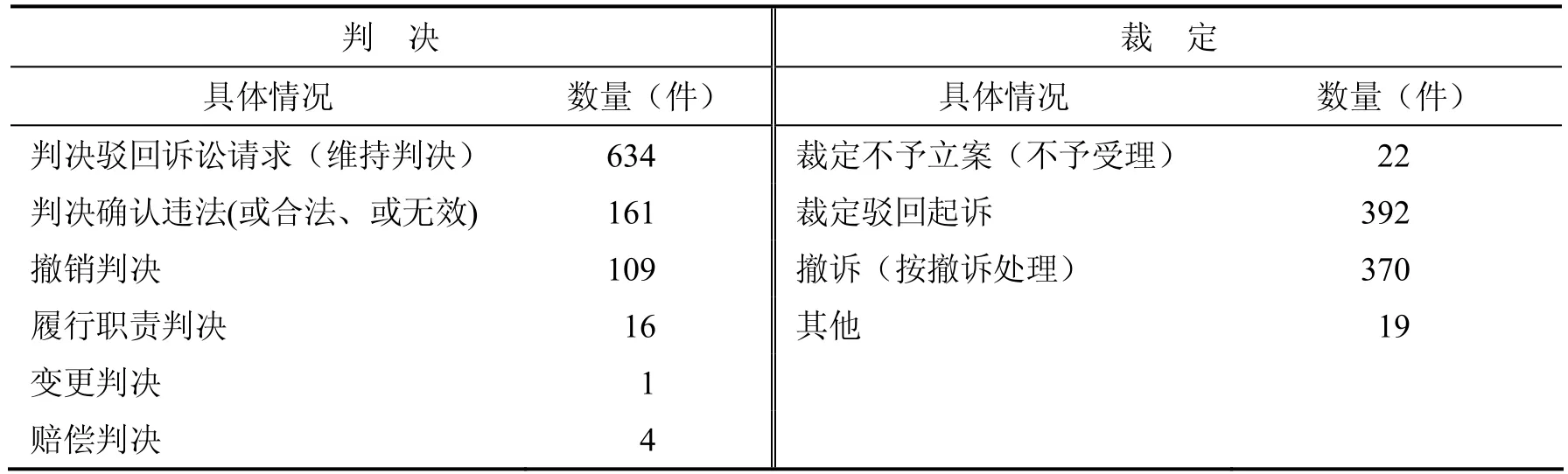

《行政诉讼法》及司法解释规定的判决方式有:驳回原告诉讼请求判决(维持判决)①维持判决曾是行政诉讼判决方式之一,2015年5月1日实施新《行政诉讼法》取消了维持判决。、撤销判决、履行法定职责判决、变更判决、确认(违法或无效)判决、赔偿判决;裁定的结案方式有:裁定驳回起诉、裁定不予立案(不予受理)②新《行政诉讼法》将原法第42条的裁定不予受理改为第51条的裁定不予立案。、裁定准予撤诉(按撤诉处理)。从此次收集到的数据发现(表1),以判决方式结案的案件共925件,占比为53.53%;而以裁定的方式结案的案件共803件,占比为46.47%。相对于民事诉讼和刑事诉讼,行政诉讼的非判决方式结案的比例是偏高的,这也表明将近一半的案件法院并未对行政行为进行合法性审查。

表1 行政诉讼案件情况统计表(2013 – 2015年)

立案登记制实施后大量的行政争议回归司法体系,而当前司法改革正在进行中,因案件增多、审判压力增大而所需要的配套的司法体制却尚未形成,法院作出避免对行政案件进行正面合法性判断的权宜选择仍有可能持续。

(三)被告败诉率偏低

在行政诉讼中撤销判决、变更判决、履行判决、确认(违法或无效)判决或赔偿判决,就意味着被告的败诉。已收集的裁判文书显示,近三年来,被告败诉的案件共291件,败诉率为16.84%(官方统计显示,2013年至2015年温州被告败诉率平均为15.15%),这个数据与全国的数据相比,已算是偏高的③2015年11月2日,最高人民法院院长周强在对行政审判工作作专项汇报时提到,从2010年至2014年,各级人民法院共判决行政机关败诉5.9万件,败诉率为9.1%,即原告胜诉率为9.1%。。在中国,行政诉讼被告的败诉率可以成为判断行政法治运行状态的一个重要指标④败诉率除了与行政法治状态有关外,还会受其他因素影响。一般运行良好的司法环境中,即外部环境对司法进行较少干扰影响,被告败诉率相对比较高,然而在现实中,外部影响客观存在,这就意味着被告败诉率越高,有可能表明该区域行政诉讼司法审查的外部环境相对较好。另外,行政诉讼执行环境不佳也会影响被告败诉率,如果原告胜诉的案件执行不了,反而会影响法院的威信,还不如采取其他结案方式。。事实上,单纯从裁判文书内容分析显示被告的败诉率应该是高于统计的数据,其中裁定驳回起诉的案件中有可能存有行政行为违法或瑕疵的情形,但由于存在以下原因致使法院直接以非判决方式结案:一是原告缺乏起诉专业知识;二是原告起诉时超过起诉期限;三是被诉的行政行为并没有影响原告的权利、义务,即原告不具备诉讼主体资格;四是被诉的被告不是适格的被告。另外,原告申请撤诉的一些案件中行政行为存在违法或瑕疵,其中一部分的情况是因为被告在审理期间主动撤销或改变行政行为导致原告实现诉讼目的从而选择撤诉,另一部分的情况是因为经法院在当事人中进行协调后,原告申请撤诉①参见《行政诉讼撤诉率与调解率关系的实证分析》,载《人民论坛》2012年9月号,第100页。。[[[

二、行政行为法治化的现状分析

近三年载明被告的败诉的裁判文书共有291份,这些文书的内容当然成为分析行政行为法治化存在问题的载体,但要呈现更为客观的温州行政行为法治的现状,研究的视线应扩展到收集的全部1728份裁判文书。

(一)城建类强制拆除违法普遍

温州近三年裁判文书显示,行政强制案件数量共有242件,占所有案件数的14%,而且此类案件被告的败诉率要远远高于平均值,可以说,此类案件在一定程度上“拉高”了温州行政诉讼的败诉率。在统计的确认违法判决的裁判文书共161份,其中涉及城建行政强制拆除的就有123份,占比高达76.4%,另外判决赔偿的4份裁判文书中就有3起是因为行政强制拆除违法给原告合法财产造成损失的赔偿。这些被确认违法的行政强制案件主要涉及两类:一是拆除未经批准建设的房屋,二是拆除已过审批期限的广告牌体。它们的违法要素呈现出一定的共性。

1.执法主体不适格

行政主体在实施强制拆除行为时首先要确定违建发生区域的性质,它是判断其是否享有主体资格的关键点。依据法律规定城镇规划区内违法建设房屋,由县级以上地方人民政府以责成的方式确定具体执行强制拆除主体;而乡、村规划区内违建房屋的强制拆除权,则被赋予了乡镇人民政府。裁判文书显示,部分强制拆除行为被法院确认违法的原因之一,是因为一些乡镇人民政府在还未确定涉案房屋所处规划区,以及自己是否享有执法主体资格的情形下,就贸然去实施强拆行为。

而强拆广告牌体主体,裁判文书中显示实施强制拆除的主体大都是各区城市管理和行政执法局(综合行政执法局),也有部分案件是将街道办事处列为共同被告。此外,少量案件强制拆除的主体是乡镇人民政府。乡镇人民政府并不是强制拆除高速沿线广告牌体的合法主体,在实践中,它们的主体资格往往来自于效力级别较低的规范性文件的授权,如《永嘉县高速公路沿线非公路标志(广告)专项整治实施方案》中就设定了由乡镇人民政府作为强制拆除的执行主体。而城市管理和行政执法局强拆广告牌体一般是依据《城市市容与环境卫生管理条例》,即便该行政法规赋予了相关部门管理的职责,也并不意味着这些行政机关就理所当然地享有强制执行权,因为按照《行政强制法》规定,行政机关实施行政强制执行权必须得到法律的授权,如没有法律规定则作出行政决定的行政机关应申请人民法院强制执行,这意味着行政机关拆除广告牌体应申请法院强制执行。实务中,有少数拆除广告牌体诉讼案件是依据《行政强制法》的规定,其中规定行政机关可以依法强制拆除违法的建筑物、构筑物、设施,但要让行政机关成为强拆的适格主体,仍然需要满足上述行政法规规定的经县级以上人民政府批准这一前提条件。

2.执法程序不规范

法定的违建强拆程序十分繁琐,这也表明立法者对强制执行行为秉持的“谨慎”态度。依法拆违必须经过三个步骤:首先,由乡镇政府或职能部门对实物的违法性进行认定后作出行政决定,即“责令限期拆除决定书”或“责令限期改正(拆除)通知书”,该行政决定除了确认实物违法的同时,也对相对人设置了按期限自行拆除的义务。其次,在作出行政强制拆除决定时,即在相对人到期不自行履行行政决定设定的义务时,由强制执行机关下发强制执行决定书,在该决定中明确将要实施强拆行为的各个要素。最后,强制执行机关及相关主体实施拆除行为。而在裁判文书显示的强拆诉讼案件中,前两个步骤缺失的情形比比皆是。63份裁决文书提到,被告在实施强制拆除行为之前,尚未作出行政决定,具体表现形态有案件仅有行政处罚事先告知书;案件在强拆之前仅在被拆建筑物墙面上张贴拆违通知,盖执行主体印章,但没有落款时间、通知对象和自行腾空拆除期限;在拆前发通知要求当事人自行纠正违法行为,否则将予以立案,并且特别注明该通知系行政指导性行为。97份裁判文书提到被告未作出行政强制执行决定就实施强拆行为,这意味着大部分强拆案件在相对人面前呈现出来的就仅剩强力拆除行动。

(二)行政不作为争议增多

此次收集的裁判文书中有323份事关行政不作为,占所有文书的18.69%。这些案件主要集中于政府及职能部门的安置补偿职能、保护人身权和财产权职能、政府信息公开职能、规划土地监管职能等,由于这些职能关乎利益,因此其作为与否更为民众关注和期待。行政不作为案件在裁判文书中占比虽然较大,但被告的败诉率并不高,仅7.74%,远低于平均败诉率。然而,经分析发现,这一数据并不代表行政不作为案件被告的合法程度高,行政不作为败诉率低除了法律没有赋予被告享有相应职责或被告已履行职责以外,还有以下可能:一是依据的诉讼法的规定,原告起诉不作为的案件,必须具备起诉资格,即其权义与该行政不作为存在利害关系。如永嘉一原告向国土部门举报邻居(第三人)存在以欺骗手段非法占用土地建房的行为,要求其履行查处违法行为的职责,国土部门未履行法定职责,因此向法院起诉。而法院认为原告与被告是否履行查处法定职责不具有法律上的利害关系,不具有提起诉讼的主体资格,裁定驳回起诉。这也意味着司法无法对国土部门是否存在不履行法定职责的行为进行审查。统计中发现,有 30件起诉不作为案件就是因为原告主体不适格或已超过起诉期限而被法院裁定驳回。二是政府行政职能法律规定往往较为笼统,而原告起诉一般是要求被告履行具体的职能行为,由于该项具体职能在法律上找不到明确的规定,从而很难获得司法救济。如平阳水头的107份群体性告政府行政不作为案中,原告要求政府履行调剂解决的法定职责,《河道管理条例》仅表述“由当地政府调剂解决”,至于调剂对象、调剂方式都未在立法上明确,因此最终法院也以裁定驳回起诉而结案。三是在诉讼过程中,被告作出行政行为从而满足原告的诉求,最终原告申请撤诉。行政不作为案的裁判文书中原告的撤诉的共有45份,其中有18件被告在诉讼中履行职责或与原告达成和解后原告撤诉,而有8件原告明确已达到诉讼目的而撤诉。还有一些案件是属于依申请产生的行政履职,但原告不能提供证据证明已向行政主体提出过申请从而被法院裁定驳回。

(三)政府信息公开形式化明显

在1 728份裁判文书中,涉及政府信息公开的诉讼案件共有252件,其中涉及群体性的案件共199件。在群体性政府信息公开诉讼案件中,共同点是原告都是土地被征收的失地村民,土地被征收后这些村民有些已被安置,有些尚未能得到安置,案件实质反映的是征地安置领域的存在的问题,但却以政府信息公开诉讼案件的形式外化呈现出来。从裁判文书中可以看到,这些村民申请政府公开的事项也是五花八门,有要求公开村返还地的使用情况和安置房建设安置情况的信息;有要求公开村资金管理以及账务审计情况的信息;有要求公开失地农民开展就业培训落实情况的信息;有要求公开安置地向银行抵押贷款的抵押合同的信息;甚至还有要求公开街道副市长、主任公款吃喝金额的信息以及收受礼金情况的信息。可以看出,以上信息基本都不属于政府制作和保存的信息,从而也无法按照《政府信息公开条例》满足原告们的知情权。但只要行政相对人向政府提出申请,不管政府如何回应,都会产生具体行政行为,相对人就此取得行政诉讼原告的资格向法院提起诉讼。这些案件大都以判决驳回原告诉讼请求而结案,占整个群体性政府信息公开案件的62.81%,此外原告撤诉的比例也占到了23.12%,这意味着原告的诉求基本上没有得到法院支持。这些群体性信息公开案件的出现表明,在基层特别是涉及土地征收后失地农民权利保障方面,政府及相关职能部门在工作中还有进一步提升的空间。

三、建 议

(一)转变治理理念

当前实践中各级政府及职能部门除了常规性的执法外,经常要完成带有一定考核指标的党委或政府启动下的各种专项活动,如“三改一折”、“四边三化”、“五水共治”等,而这些活动的开展总是绕不开“效率”一词。如温州2012年全面开展城市环境综合整治行动以及2013年浙江省启动的“三改一折”,后者将一定期间内拆违的量纳入到政府及部门的考核中,温州某县出台的文件中指出,“此次专项整治将列入各功能区及镇、街道拆违工作考核内容,实施督查通报,对按期完成拆除任务的单位给予加分,对不能按期完成拆除任务的单位,予以扣分和批评教育,并限期进行整改。”各行政机关在权力强压之下,违法强拆现象便不可避免。随着2015年5月1日行政诉讼立案登记制的确立,行政诉讼案件数量剧增,而这些案件正是败诉高发领域。事实上,熟悉违建强制拆除法律规定的人都知道,依法强拆是拆不出速度的,而专项治理只能在非常态下执法才能彰显出效果。在依法治国的背景下,只有决策层面彻底摒弃“运动”式社会治理的理念,才能让拆违回归到常态执法模式,这是构建法治的基础。

(二)完善执法机制

落实行政法治,仍需要从完善制度来保障。从事前层面,一是各级政府及其职能部门要做好法定职责和政务的公示工作。行政机关应将自身的执法职责,如行政许可(审批)、行政处罚、行政强制等职权的法律依据、法定程序、监督方式等向社会公开,让行政相对人了解行政机关每一项具体职责和程序,这不仅从制度上让每一位执法人员清晰地掌握自己手中的权力是怎样的,应如何运行,同时也便于群众监督,促进权力合法行使。二是政府每启动执法类的专项整治行动,相应考核指标的制定必须对照法律的相关程序规定,科学合法合理地确认考核标准,而且该考核机制在适用一段时间后及时评估,以便进行调整提升,从而实现在依法的前提下保证整治的效率,真正达到整治的综合效果。而从事后层面,一方面各级政府及职能部门应该对自己单位每年行政诉讼应诉情况进行统计分析,特别要对被判败诉的执法案件进行及时总结和反思,吸取教训,从而提升执法水平,树立法治政府形象。另一方面应从整体行政体系层面建立有效的监督机制和责任追究机制,特别是行政不作为,应由纪检监察部门进行调查,让每个行政不作为违法案件都能落实责任,对直接责任人予以处理。

(三)规范权力运行

从具体执法角度,将如何让行政行为经得起司法审查作为规范权力运行的重要途径,以行政诉讼法中撤销判决和确认判决的条件作为行政主体实施行政行为的考虑要素。执法前,执法主体要先审视自己是否具有主体资格,即将实施的行政行为是否属于法定职权范围内,避免行为因为越权而被否定;在执法过程中,一是要重视事实调查,强化证据意识,尽可能让调查事实接近客观事实;二是要遵循正当程序要求,不断细化、分解执法过程中的各个程序环节,明确每个环节的具体工作要求,严格依照法定程序来执行;三是要严守法无明文不可为的执法准则,在执法时应找准适用的法律依据,这里除了依法律、法规和规章执法外,如个别执法案件涉及适用上级规范性文件作为依据的,有必要先对该规范性文件进行相应的合法性审查,从而决定是否适用,避免在源头上违法。执法时涉及自由裁量权行使时,应避免出现撤销判决所提的滥用职权和明显不当情形,这就要求权力除了合乎立法目的行使以外,还要遵守可期待原则、比例原则和平等对待原则。执法只有具备以上要素,在能真正让行政行为“经得起告”,行政法治才能真正确立。

[1]姜明安. 行政法与行政诉讼法[M]. 北京:北京大学出版社,1999:309-310.

[2]刘泽. 依法审理行政和国家赔偿案件促进国家机关依法行使职权:2014年全国法院审理行政和国家赔偿案件情况分析[N]. 人民法院报,2015-05-21(02).

(编辑:付昌玲)

Study on the Legalization of Administrative Act from the Perspective of Litigation——Analysis of 1 728 Judicial Instruments from 12 Courts in Wenzhou

HUANG Jianchun

(Department of Politics and Law, Party School of Wenzhou Municipal Committee of the CPC,Wenzhou, China 325035)

The number of administrative litigation cases in Wenzhou has been at the top of Zhejiang Province since the implementation ofthe Administrative Procedure Law, which provides rich material for studying the administrative acts of the government and departments. By collecting a total of 1,728 administrative litigation documents from 12 courts in Wenzhou between 2013 and 2015, and analyzing the four kinds of information,namely, “the nature of the case”, “the party”, “the reason of referee” and “the result of the referee”, this paper points out four kinds of problems, i.e. the serious violation of law in demolition of illegal construction, the increase of controversy in the administrative omission and the evident formalization of government information disclosure. Based on the above analysis, it also proposes to change the concept of governance,improve the law enforcement mechanism and regulate the power operation.

Litigation; Administrative Act; Rule of Law

D925.3

A

1674-3555(2017)06-0109-06

10.3875/j.issn.1674-3555.2017.06.015 本文的PDF文件可以从xuebao.wzu.edu.cn获得

2017-03-20

黄建春(1976- ),女,浙江温州人,副教授,硕士,研究方向:行政法学