基于区块链技术的学术出版信任建设

许洁+王嘉昀

[摘 要] 近年来,国内外学术不端行为屡有发生,科研诚信已成为社会各界广泛关注的热点问题。本文从近年来发生的科学不端案例出发,指出学术研究和科学交流系统存在的信任危机,主要包括出版前作者研究中的诚信危机、出版中同行评议的权威危机以及出版后科學成果评价和学术复证危机。进而结合已有的区块链应用实践案例,分析区块链技术在学术出版信任建设的具体应用和实施策略,从开放研究过程、开展数据自治、优化同行评审等方面提出区块链技术建设学术出版信任的若干策略。

[关键词] 区块链技术 学术出版 信任

[中图分类号] G237 [文献标识码] A [文章编号] 1009-5853 (2017) 06-0019-06

[Abstract] The academic misconduct occurs frequently in recent years worldwide, and it is becoming a serious problems in academy. This paper indicates the crisis of trust in academic research and science communication system according to academic misconduct events which were happened in the past few years, including ethnic problems in scientific research, trustworthy in peer-review and authority in academic evaluation system.By combining of the practice of blockchain, the paper analyzes the application of blockchain in building the trust of academic publishing and propose several solutions.

[Key words] Block chain Academic publishing Trust

1 背 景

学术出版是科学研究的重要环节和学术交流的核心手段。学术出版物能反映特定领域最前沿的理论观点、实验发现和实践创新,因而学术出版水平代表着一个国家创新能力和科研水平,是国家“软实力”的重要表征。同时,学术出版的“把关”功能对根治学术腐败、整饬学术规范、促进学术创新具有重大作用, 是维护科学研究权威性和科研成果公信力的重要保障。

然而,近年来,国内外学术不端行为屡有发生,科研诚信已成为社会各界广泛关注的热点问题。例如哈佛大学著名心理学家马克·豪译(Marc Hauser)的“猴子事件”[1] “韩春雨事件”背后科学论文的复证问题引发学界热议。施普林格·自然集团的大规模撤稿事件、著名的“Beall 掠夺性出版商名单”[2]反映现行同行评议制度备受质疑。此外,学术出版中的“灰色地带”,如篡改数据、修改图表、作者排序争议等诸多问题,与论文剽窃、抄袭等“显性”学术不端相比,更难以查实,但大量存在,极大地影响学术出版的可信度,进而危及科学传播的效率和权威性。

起步于金融领域,发展日益完善的“区块链技术”受到出版学界和业界的关注。其去中心性、不可纂改性和开放性等特性能较好地解决学术出版面临的上述问题,为学术出版信任建设提供理论视角与技术支持。本文基于区块链理念及相关技术,从学术研究过程和科学交流系统入手,指出当前学术出版存在的信任危机,并从已有的实践案例中分析区块链技术对学术出版信任建设的具体应用和实施策略。

2 当前学术出版面临的信任危机

学术不端问题已经严重影响学术成果发表的严谨性和公信力,学术出版面临信任危机。

2.1 出版前——作者研究中的诚信危机

学术不端行为是指研究和学术领域内的各种编造、作假、剽窃和其他违背科学共同体公认道德的行为;滥用和骗取科研资源等科研活动过程中违背社会道德的行为[3]。其认定标准包括在研究领域中有意作出虚假陈述;损害他人著作权;违反职业道德利用他人研究成果;研究成果发表或出版中的不端行为;干扰或妨碍他人的研究活动;在科研活动中违背社会道德。当代科研环境和科学机制强调效用化、产业化、极限化,使得许多作者在研究中极具功利性,加之丰厚的物质利益诱惑、激烈竞争下的强大压力以及科研活动中多角色的转化[4],导致不少作者铤而走险。2005年,韩国首尔大学教授黄禹锡捏造并纂改实验数据、侵吞政府研究经费,锒铛入狱;2014年小保方晴子“数据造假事件”在国际学术界引起轩然大波,最终导致两篇发表于《自然》杂志的文章撤稿、两项学术不端判决和小保方晴子辞职;国内外媒体接二连三爆出的学术界造假、抄袭、剽窃事件和作者署名纠纷等丑闻产生了极为恶劣的社会影响,科学研究的公信力和权威性受到社会广泛质疑,学术界普遍面临社会信任危机。

2.2 出版中——同行评议的权威危机

同行评议是在科研成果公开发表前,由本领域专家学者对其学术水平、论文质量等进行科学评价,具有公平、公正、权威、专业的特征,是学术出版内容质量控制的主要手段和论文编辑加工的先导环节。先行同行评议主要有单盲、双盲和开放评审三种方式。单盲即审稿人或作者一方知道对方信息;双盲为评议人和作者互不知对方的信息,相较于单盲,双盲看似具有更强的保密性和公平性,减少单盲评审中可能出现的偏倚[5];开放评议指评审人和作者互知彼此,公开评审,甚至评审人意见会随稿件一并出版。三种同行评议方式各具优点也各有不足,但每种方式均存在诸多争议。一是审稿人能力、资质与被审论文内容、水平不相匹配,导致误判。由于当前对审稿专家资质尚未建立统一的评判标准[6],审稿人水准参差不齐,编辑部在选择评审专家时无法准确估计审稿人能力,可能导致审稿人对稿件误审误判,危及评审的权威性。二是学科的发展演化导致“大科学、小学科”现象突出,研究领域极度细分和研究内容高度融合并存使得同行评议专家存在“大同行”和“小同行”之区别。“大同行”专家评审细分学科和交叉学科领域研究成果时专业性受到质疑,而“小同行”专家则专业匹配困难,找到能客观公正评价论文的专家十分困难。三是评审论文难度大、费时费力,对评审专家而言是一项额外的甚至是“免费”的工作,由于缺乏有效的认可和激励,往往成为专家的“义务劳动”。专家积极性较低,审稿速度慢、评审结果随意甚至委托研究生代为审稿,导致专家意见缺乏针对性和建设性,对稿件修改作用低微。最后,由于评审过程缺乏有效监督机制,同行评议容易沦为学术范式共同体内部成员互相吹捧、挤兑和排斥外部成员的途径[7]。endprint

随着开放存取运动的发展,“掠夺式开放存取期刊”开始出现。这类期刊出版社唯利是图,注重稿件数量,忽视质量,向作者收取高额投稿费用,而收录稿件却不经过同行评议。其中不乏领域内具有较高学术声誉的期刊,如2015年在公共健康領域影响因子排名第一的《柳叶刀全球健康》(Lancet Global Health)。根据美国科罗拉多大学丹佛分校副教授杰弗里·比尔(Jeffrey Beall)的统计,截至2016年底,全球“掠夺式开放存取期刊”数量已达923种[8]。除了出版商外,也不乏作者伪造同行评议的事件。2017年4月爆发的《肿瘤生物学》(Tumor Biology)集中撤稿事件引起国内外广泛关注,被退稿的107篇文章中,101篇存在提供虚假同行评议专家或虚假同行评议意见的问题,其中95篇由第三方机构提供虚假同行评议专家或虚假同行评议意见,6篇由作者自行提供虚假同行评议专家或虚假同行评议意见[9],同行评议制度再次被推上风口浪尖。

2.3 出版后——学术评价和成果复证的公信力危机

学术评价是依据严格的学术标准,对学术研究活动或研究成果,进行专业审视、验证和识别,其目的是探求和坚持真理[10]。现行学术评价体系是以学术期刊评价为核心,通过对学术期刊的评价间接评价学术论文和学术成果,即“以刊评文”,甚至“以刊评人”,由此也催生出众多专业评价机构以及期刊排行榜。这类专业评价机构和期刊排行榜以文献计量为基础,采用单一或复合指数对期刊进行评价,产生不同的评价标准和评价体系,其中影响力较大的包括《中文核心期刊要目总览》《中国社会科学引文检索(CSSCI)》《中国人文社会科学核心期刊要览》等。如此“计划性评价”[11]导致评价机构之间群雄并起,竞争加剧,不同的评价机构采用不同的评价标准和评价方法,产生评价结果差异,可能扰乱期刊间正常的竞争秩序,降低学术评价公信力。还有学者指出,所谓“核心期刊”、SCI、EI等仅是从文献收集、读者利用和期刊馆藏的角度对学术期刊进行的遴选,并不能作为对学术内容质量的评价标准[12]。国内高校或相关机构以相关的期刊目录为科研评价标准,可能导致研究者在科研活动中急功近利,为“评价”而“学术”和“发表”,背离了期刊学术评价的初衷。

随着互联网和社交媒体的发展,替代计量为期刊学术评价提供了新的思路。替代计量是基于社交网络,对学术研究进行分析和传播的新型计量学创造和研究[13]。当前已出现Altmetric.com、PLOS ALMs、ImpactStroy等多种替代计量工具,主要计量指标包括评价量、下载量、在线关注量、阅读量等。替代计量不仅加强了读者和作者之间的联系,也为数字化期刊的影响力计量提供了有力的支持性指标。但与传统的引文计量相似,引用动机问题仍然存在,虚拟自由的互联网环境也为伪造虚高的计量指标数据提供了便利平台。此外,替代计量只是对相关指标进行数字统计和评分。因而并不能直观地反映出文章质量。

除学术评价外,复证是检验学术出版内容真实性和科学性的有效手段,也是学术出版的核心价值与主要功能。复证是指作者以外的读者、出版机构或第三方使用学术论文或著作中的研究数据、研究方法对实验进行重复操作,检验实验结果与研究成果是否相符,以此判断学术成果的真实性、可信性和可靠性。对于自然科学而言,复证是检验科学性的唯一手段。“韩春雨事件”正是源于实验结果无法复证,实验过程和实验结果无法匹配,国内外热议不绝,由此引发的学术出版可信度问题耐人思考。由于无法复证,韩春雨已经于2016年8月自行撤稿。然而,在人文社会科学领域,研究内容是人的内心活动、精神世界和人类行为,研究过程的主观性、研究对象主观性和研究结果呈现的思辨性,使研究过程难以复制,研究结论无从复证。

综上,学术出版过程中的信任问题日益严峻,学术出版信任建设迫在眉睫,这不仅需要作者自身的道德约束,也需要通过相关技术和措施进行有效监督和管理。

3 区块链技术及其在学术内容生产中的应用

“区块链”(Block Chain)这一概念最早出现于中本聪《比特币:一种点对点的电子现金系统》[14]一文中。2016年,我国工信部发布《中国区块链技术和应用发展白皮书》,其中将区块链定义为分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等多种计算机技术的集成应用[15]。作为比特币的底层技术和基础构架,区块链技术不仅可以作为比特币应用的共识达成机制,而且可以承载交易等多种与价值相关的信息。

区块链的最大特征就是“去中心性”,类似于分布式记账法,每个参与交易者均可以记录交易信息,因此无法篡改。所以,从广义角度看,区块链是一种创造信任的机制[16],信任协议内置于比特币协议之中,使得陌生人不通过第三方,便可在互联网上进行交易。区别于传统的互联网图片、文字、音像等信息传递,区块链技术传递的是货币、契约和专利等资产与价值[17],这也为价值互联网的实现奠定了技术基础[18]。从存储方式而言,区块链技术采用分布式存储,所有区块对数据进行备份,由此,即便某一区块的数据受到攻击或损坏,也不影响其他区块数据的完整性和整个区块链系统的运行,这从根本上解决了信任问题。区块链中的数据不可更改和撤销,且高度透明。区块链技术由计算机技术、共识机制和网络协议三个部分组成,任何人都可以参与比特币挖掘和区块链的创建当中[19],数据一旦确认和储存,便不可更改和撤销。且所有存放于区块链的数据都是参与者可见的,高度的透明性进一步增强了数据的可信性和可靠性,降低了欺诈、虚假数据的可能性。

区块链技术自提出起就受到广泛的关注和追捧。2015年,区块链技术已被广泛应用于支付、金融交易、物联网各领域。截至目前,已有超过100个区块链解决方案被探索和提出,除经济和金融应用外,区块链技术也被引入医疗病例分析、在线音乐、房地产、无人机等诸多领域,被誉为“最有潜力触发第五轮颠覆性革命浪潮的核心技术”[20]。endprint

3.1 记录研究步骤、提供复证基础

学术成果数字化为学者研究提供了丰富的信息资源。但由于实验数据和环境的偏差,有些学术成果无法被重新验证和获取,导致学术成果的真实性和可靠性遭到质疑。区块链技术的保密性、分布性以及数据不可纂改性为解决学术成果的复证问题提供了新思路。研究者、科研管理部门、研究资助者、出版商等可操控计算机,保密机密数据,将每一次实验步骤记录在区块链上,并向学者开放实验步骤和每一阶段的实验结果,且每次的记录内容不可纂改。该技术保证了实验过程的公开和透明,也完整地展示了整个实验,即便某一区块数据出现差错,也能根据其他区块的数据进行自我修正。这不仅有效解决了实验结果的复证问题,而且能够保证实验的完整性和正确性,提升学术研究的可信性和可靠性。

3.2 开放研究过程、方便后续研究

区块链技术会将每一条记载的数据和研究打上“记号(token)”,“记号”详细记录研究人员、实验活动以及研究结果,并被存放于每个区块,任何人都可以了解相关信息,促进研究信息的交流。而从知识创造和分享的角度来看,这是将所创造的知识的价值沉淀转移到上游,“记号”可令知识的创造者从网络传播中提高声誉、发现合作机会,也激励更多的人提出创新的思路和知识,为后续研究集思广益,促进研究的多样化和融合发展。此外,这些“记号”是基金分配、影响力评价等的一种信用凭证,为后续的研究提供价值基础。

3.3 订立“智能合约”,开展“数据自治”

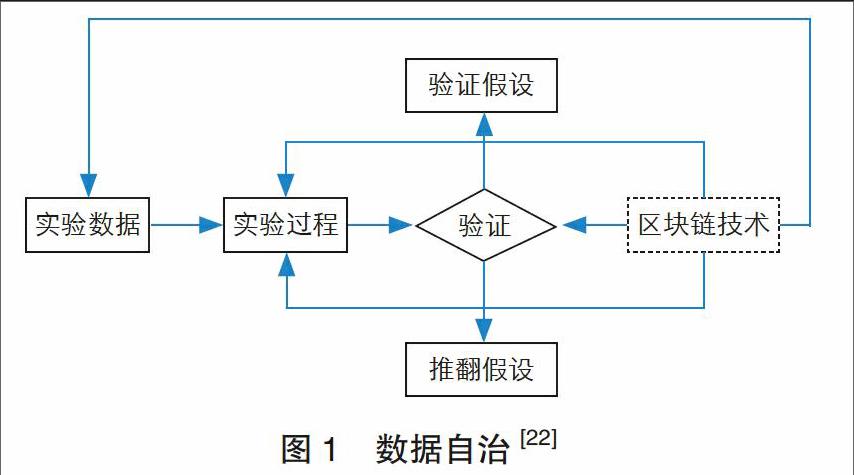

区块链中的数据依靠智能合约实现。智能合约(Smart Contracts)是1995年由密码学家尼克·萨博(Nick Szabo)提出的概念,指“一套以数字形式定义的承诺,包括合约参与方可以在上面执行这些承诺的协议”[21]。其运作原理类似于计算机程序中的“If-Then”语句,表示数据若满足某一条件,则假设成立。因而为实现数字自治提供了技术支持。区块链系统中包含智能合约,即当数据被输入区块链之中,系统可以自动显示在某一情境下,数据所应用的假设是否能够成立(如图1),以此有效实现数据自治。通过智能合约实现的数字自治简化了试验过程,并能够在保证正确度和精确度的基础上,有效提高科研和实验效率。

3.4 替代同行评审、加快科研创新

科研创新需要研究机构、研究者、政府、基金会和公众等多方面的参与,如果各方面都能了解、参与、評价科研过程和科研成果,则可以提高科研成果的转化率。学术研究中,区块链技术应用的最终目标是形成一个“学术分布式自治组织(Distribute Autonomous Research Organization,Research-DAO或DARO)”。这是一个基于开放资源和智能合约,用于收集研究基金和资源的实体。当新研究成果产生,不需要通过同行评审,也不用再去申请专利、等待批准,因为整个研究过程被记录在区块链中,每一步的创新都被用来和已有的技术进行比较,社会各界都对新事物的创新性、实用性等有所了解。若新事物获得认可,表明该新事物具有真实性、可信性和准确性,发明者也可以获得声誉或者获得所有使用这项新事物的人所支付的费用。

4 用区块链技术建设学术出版信任的具体策略

4.1 记录研究过程、遏制撰稿侵权

作者在撰稿时,可从基于区块链技术建设的开放数据共享平台中,迅速查找与本研究相关的已有研究记录,包括研究过程、实验步骤、实验数据等具体信息。一方面通过阅读和引用这些信息,作者了解已有研究现状;另一方面,作者的阅读和引用行为也会由系统自动转化为“记录”,载入区块链之中,例如作者在论文写作过程中,下载过、阅读过哪些文献,都会被一一记录下来。这就从技术上根本地解决学术规范问题,有效遏制抄袭、剽窃等侵权及不诚信行为的发生。

作者的实验数据存放于区块链后便不可更改和撤回,由此,要求作者在进行学术研究时,更加注重数据的准确性、可信性和真实性。此外,作者的每一实验步骤也都被记录在区块链之中,任何人都可获取。公开透明的实验数据和实验步骤,不仅有效简化了复证的探索过程,也对作者撰稿过程中的信任建设奠定了技术基础。任何人都可阅读和评论区块链中的信息,且这些评论和阅读都会被记录在区块链之中。作者在进行资料搜集时,可对数据、实验过程以及相关的评论信息进行阅读,从纷纭的信息中,集思广益,取其精华,又可保证信息来源的可靠性和可用性。

4.2 优化同行评议、激励审稿专家

同行评议中,专家的身份、资质认证和研究领域细分匹配是目前最受争议的问题。目前已出现的通过区块链技术保存身份信息的应用对解决同行评议的信用问题具有一定的借鉴意义。2015年区块链初创公司数卡(ShoCard)推出采用区块链技术进行身份认证的应用。用户扫描身份信息并签字后,系统会自动生成私钥和公钥来密封这个记录,并将记录存储至每一个节点。该应用有效简化了银行和信用卡识别程序[23]。借鉴该应用,在学术出版领域,在通过授权的前提下,每一位学者专家的发表信息和身份信息都可以被系统自动记录和追踪,系统自动生成一个私钥和公钥来密封这个记录,并将记录存放于不同节点。当需要同行评议时,系统可以自动匹配资质足够、研究领域相符的专家进行审稿。目前,科学中的区块链组织(Blockchain for Science)已经成立了相关的项目组,联合可靠的“身份银行”,如大学、开放研究者与贡献者标识符(ORCID)等,对专家身份进行收集和确认[24]。记录收集完毕后将被采用分布式的方式存放于各区块之中。由于专家记录进入区块以后,无法被更改和撤销,这对信息前期的验证提出了更高要求,但对保证同行评议资质、公平公开的评审机制起到了关键作用。此外,同行评议的结果也会被加密保存至区块链之中,对一定用户公开,由此也促使专家在评议时需保证专业性、公正性和严谨性。同时,由于专家的每一次审稿行为都被记录在区块链中,审稿质量和数量会被认可并以“标签”的方式记录在专家信息中,这样一来,专家审稿人身份得到认可,审稿工作可以以量化方式得到激励。endprint

4.3 开放学术评价、避免指标造假

互联网和社交平台的发展使得学术评价的主体具有大众化发展趋势,评价的内容讲求公开、透明和具体。类似于区块链在音乐领域的应用,艺术家在区块链中记录自己的作品,无需通过第三方便可向听众销售自己的作品,听众也可针对某一音符、小结、乐句进行评价,以此产生评价信息数据、下载数据、购买数据等都直接被记录在区块链之中,真实反映出音乐内容的热度、效果。学术论文、学术期刊和学术图书被记载在区块链中之后,任何人都可以对其中具体的学术内容进行评价、下载、阅读和引用,相关行为数据会变成记录记载在区块链之中。此外,区块链系统中,读者直接接触和使用研究内容,不通过第三方,降低了第三方对评价数据的干涉和操纵,保证学术内容的下载量、引用量、阅读量等相关评价指标透明公开,进而有利于学术评价的公正性和客观性。

致 谢

此文受佩斯大学出版系练小川老师指导,感谢练小川老师对文章写作的帮助。

注 释

[1]Carolyn Y. Johnson.Author on leave after Harvard inquiry[EB/OL]. [2010-08-10].http://archive.boston.com/news/education/higher/articles/2010/08/10/author_on_leave_after_harvard_inquiry

[2]Beall J. Predatory publishing is just one of the consequences of gold open access[J]. Learned Publishing, 2013, 26(2):79

[3]中國科学院. 关于加强科研行为规范建设的意见[J]. 中国科技期刊研究,2007,18(2):204-205

[4]张爽. 科研不端行为的成因及对策探析[D]. 大连:大连理工大学,2013:12-24

[5]Fletcher R.H.,Fletcher S.W..Evidence for the effectiveness of peer review[J].Science and Engineering Ethics,1997,3(1):35-50

[6]刘丹. 国内同行评议专家库研究综述[J]. 重庆大学学报(社会科学版),2012,18(5):87-91

[7]陈世清.学术评价的科学标准是什么?——从《经济研究》的水平看“刊物级别论”的荒谬[EB/OL].[2017-04-05]. http://www.chinareform.org.cn/people/C/chenshiqing/Article/201704/t20170405_263463.htm

[8]吴志根. 开放期刊时代来了,你真得知道这些事[EB/OL].[2017-08-13]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1562441323136533&wfr=spider&for=pc

[9]新华社. 107篇论文集中被撤事件调查处理结果公布:“坚持眼睛向内 坚决打击学术不端”[EB/OL]. [2017-07-27].http://news.xinhuanet.com/2017-07/27/c_129665590.htm

[10]杨兴林. 学术评价的内涵、异化及本真回归[J]. 高教发展与评估, 2016,32(6):26-33

[11]林丽芳. 学术期刊评价:反思与完善——基于300份调查问卷的分析[J]. 四川理工学院学报(社会科学版), 2015(3):76-81

[12]张耀铭. 学术评价存在的问题、成因及其治理[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2015(6):73-88

[13]Priem J,Taraborelli D,Groth P,et al. Altmetrics: A manifesto[EB /OL]. [2015-08-19]. http: //altmetrics.org/manifesto

[14][19][美]练小川著;吴孟,曹子郁,张良晗译. 比特币和区块链技术将改变一切[J]. 出版科学,2017,25(4):1-4

[15]中国区块链技术和产业发展论坛. 中国区块链技术和应用发展白皮书2016[R]. 北京:工业及信息化产业部,2016: 1-10

[16]The Trust Machine: the Technology Behind Bitcoin Could Transform How the Economy Works[EB/OL].[2015-10-31].http://www.economist.com/news/leaders/21677198-technology-behind-bitcoin-could-transform-how-economy-works-trust-machine

[17]陈晓峰,云昭洁. 区块链在学术出版领域的创新应用及展望[J]. 情报工程,2017,3(2):004-012

[18]蒋海. 区块链:开启价值交换新时代[J]. 金融科技时代,2016(7): 27-29

[20]中国网. 区块链技术应用前景广泛,和数软件助力区块链落地应用[EB/OL]. [2017-08-04].http://tech.china.com/article/20170804/2017080446422.html

[21] Nick Szabo. Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets[EB/OL]. [2017-08-16]. www.fon.hum.uva.nl

[22]Soenke Bartling. Smart evidence[EB/OL]. [2017-08-16].http://www.blockchainforscience.com/2017/05/16/smart-evidence

[23]Printemps. 五花八门的区块链应用,你造吗?[EB/OL]. [2017-08-07]. http://www.8btc.com/blockchain-app

[24]Soenke Bartling. Researchers et. al. Identity[EB/OL].[2017-08-07].http://www.blockchainforscience.com/2017/

05/23/researcher-et-al-identity

(收稿日期:2017-08-27)endprint