互联网+出版”环境下高校出版社编辑素质构成因素刍议

章毅+张岩

[摘 要] 出版业的“内容为王”必须以编辑的专业素质为保障,“互联网+”时代对编辑素质提出了全新的、更高的要求。在对“互联网+”时代编辑素质的研究现状进行梳理和对高校出版社编辑工作特点进行分析的基础上,提出基础素质、技术类素质、市场类素质和保障类素质四方面的高校出版社编辑素质体系,以期使编辑成为掌握专业出版知识、具有互联网思维、会利用互联网先进技术和创新成果的“应用复合型”出版人才。

[关键词] 编辑素质 “互联网+出版” 高校出版社

[中图分类号] G232 [文献标识码] A [文章编号] 1009-5853 (2017) 06-0032-03

[Abstract] It should be protected through the professional quality of editors which of the rule of“Content is King”in publishing industry. In the age of “Internet +”, it has put forward new and higher requirements on the quality for editors. Based on the analysis of the research status of editors and the characteristics of editorial work in university press under the age of Internet+, this paper puts forward four aspects: basic quality, technical quality, market quality and safeguard quality to construct the quality system of university press editors, in order to make editors become the compound publishing talents, who hold the talents of professional publishing knowledge, Internet thinking, Internets advanced technology and innovative achievements.

[Key words] Editorsquality “Internet + Publishing” University press

1 引 言

以互联网为代表的信息化浪潮已经极大地改变了人们的生产方式和生活方式,对于出版产业的冲击尤为明显,“互联网+出版”应运而生。“互联网+出版”是建立在现代信息技术基础之上,融合并超越传统出版内容发展起来的新兴出版产业。“互联网+出版”是传统出版的在线化、数字化、大数据化。它提高了信息采集、传播、营销的速度,使得资源的维护、开发、整合更加便捷。同時,也对传统出版提出了新要求[1]。在“互联网+”时代,出版产业从编辑、出版到最终用户的每一个实体和环节都发生了巨大的变革。出版业的“内容为王”必须以编辑的专业素养为保障。在“互联网+ 出版”时代,传统的编辑六艺——选题、组稿、审读、加工、发稿、读校——与互联网融合以后,对编辑的素质要求比以前更高。编辑必须在一个大格局之中考虑一本书的出版,即以互联网思维贯穿选题策划—编辑制作—宣传营销整个业务流程,熟练运用大数据、碎片化阅读、云计算等新技术手段[2]。出版环节由于出版内容的电子化、数字化,极大地减少了成本,提高了出版速度,使传统出版中的各个环节都发生了巨大变化。“互联网+”时代用户阅读习惯越来越碎片化,内容需求越来越个性化,媒介越来越电子化,大量用户获取知识、信息的方式已经从传统书籍、杂志转移到互联网站,甚至微博、微信等手机App社交工具[3],用户的阅读总量极大地扩展。

高校出版社是出版业的一个重要组成部分,是出版新知识的主要阵地。在当前“互联网+出版”大潮下,探讨高校出版社编辑应具备什么素质、如何提升自身的能力,对于高校出版社应对“互联网+出版”的调整、顺利实现转型有着重要的意义。

2 “互联网+”时代编辑素质研究现状

“互联网+出版”是对传统出版一次全面、重大的变革,编辑应具备何种素质才能应对“互联网+出版”的挑战,是各出版社必须解决的重要问题,也引起一些研究者的关注。许全军认为编辑需具备善用大数据的能力和基础的互联网应用技术能力[4];主父志波等认为“互联网+”时代由于互联网的碎片化思维、嵌套性传播结构,编辑应更重嵌套性[5];李建周认为在“互联网+”时代,集业务知识、网络信息技术、市场营销、数据价值挖掘及分析等多种知识技能于一体的“互联网复合型人才”将是人才市场的主流,出版编辑必须积极应对,主动求变,从单一角色向综合角色转换,一专多能,成为多面手,成为既熟悉专业出版知识,又掌握现代出版技术和互联网思维的复合型出版人才[6]。

3 “互联网+出版”环境下高校出版社编辑工作的特点

“互联网+出版”的整个过程都采用电子化、数字化手段进行信息的存储、传递、加工,典型特点是内容、生产模式和运作流程、传播载体和阅读消费、学习形态的电子化、数字化。这种新的模式与传统出版有着本质区别,也给高校出版社编辑的工作带来新的特点。

信息技术成为各项工作的基础。“互联网+出版”各个环节都极其依赖信息技术,这一点并不是高校出版社独有。信息技术贯穿于“互联网+出版”的各个环节,是编辑工作的基础。

按需出版成为趋势,知识的加工能力成为编辑必须具备的业务素质。“互联网+出版”环境下,所有信息的存储形态均为电子形式,重新组合的成本非常低,且易于查询,因此按照读者的要求进行按需出版成为趋势。按需出版不但在国外得到迅速发展,国内很多出版社也开始提供相关服务。在按需出版要求下,对存量知识的识别和加工成为编辑的日常活动之一。endprint

知识需求的满足速度加快,面向读者的服务能力成为竞争的关键素质。“互联网+出版”采用互联网与读者进行沟通,跨过传统出版的印刷、发行和零售等环节,甚至也跨过纸质图书电子商务的物流环节。这种沟通方式一方面降低成本,另一方面使读者对知识需求的时间要求大大提高。因此,编辑除了知识生产角色外,还要承担为读者服务的任务。

知识更新速度加快,必须使产品尽快受到潜在读者的关注。在“互联网+出版”环境下,知识更新速度明显加快。高校出版社的图书主要是各类型的科技图书,传统纸质图书超过5年便很难被读者接受,这个趋势在“互联网+出版”环境下更为明显。因此,编辑除了完成产品生产活动外,还需要参与产品的推广工作,以最大化经济效益。

作品版权审查的重要性日益凸显。“互联网+出版”环境改变了编辑的工作模式,也改变了作者的写作习惯。大量引用网上流传的文章,使有些作品中往往存在有意或无意的侵权现象。在笔者工作过程中,就曾遇到过这种事情。某本图书由多个作者共同完成,在编辑过程中发现部分内容与一本已出版图书雷同,但主编本人并不十分清楚。在“互联网+出版”环境下,版权审查的重要性越来越突出。

高校出版社编辑工作的上述特点与其出版图书的性质,即主要是专业类、科技类图书紧密相关。其他图书出版也会遇到类似问题,但是不如高校出版社明显。显然,编辑,尤其是高校出版社编辑在“互联网+出版”环境下工作量没有减轻,反而大大增加。编辑工作深入整个图书生命周期中,从选题、作者撰写、编辑、版权及推广等都有不同程度涉及,这就给传统编辑带来巨大的压力。为满足“互联网+出版”的要求,编辑首先应明确在“互联网+出版”环境下编辑应具备何种素质。

4 “互联网+出版”环境下高校出版社编辑素质的构成因素

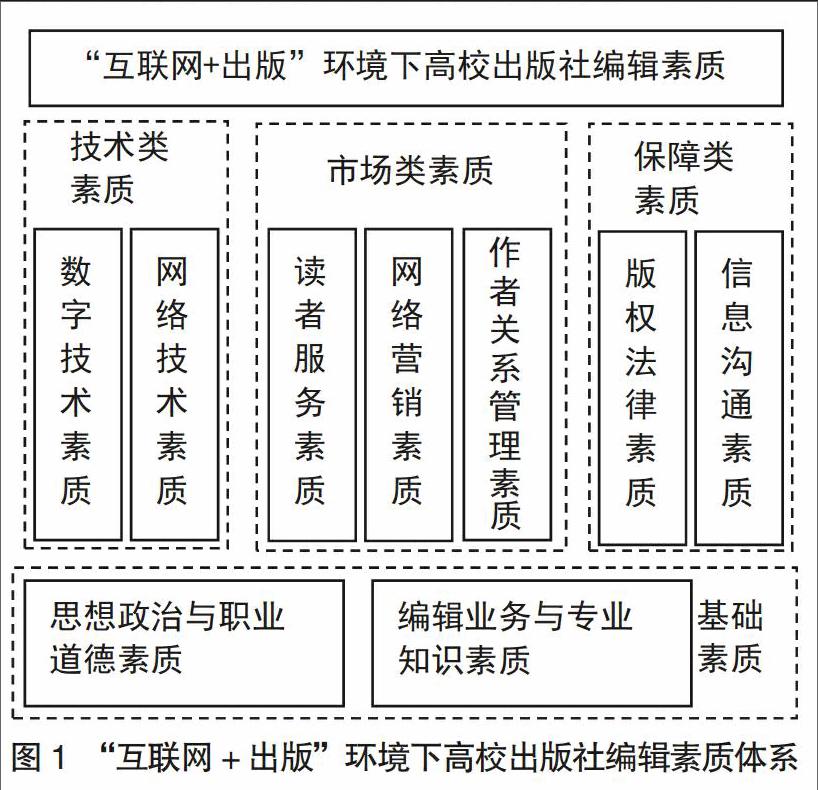

在综合现有研究的基础上,并立足于高校出版社在“互联网+出版”环境下的编辑工作特点,笔者提出包括基础素质、技术类素质、市场类素质、保障类素质在内的高校出版社编辑素质体系(见图1)。

基础素质。基础素质是任何一个编辑都应该具备的基本要求,包括思想政治与职业道德素质、编辑业务与专业知识素质。对高校出版社编辑而言,由于图书多为专业领域的最新理论和技术且内容具有深度性,因此编辑还需要具备相关的专业知识以及纵深思维能力。

技术类素质。“互联网+出版”是建立在现代信息技术基础之上的,因此技术素质是编辑在“互联网+出版”环境下应具备的基本素质。技术类素质包括与编辑业务有关的数字技术素质和与信息收集、作者/读者沟通需要的网络技术素质两类。这里的技术素质不是指技术开发,而是指对相关技术的熟练应用,如大数据、云计算、物联网方面的技术运用。

市场类素质。由于“互联网+”时代快速的知识更新速度、读者需求时间要求等特征,市场竞争更加激烈。对于经过市场化改革的国内出版社而言,将市场压力传导给每一个编辑是企业发展壮大的保证。可以说,“互联网+出版”与传统出版相比,市场类素质的要求是两者差别最明显的部分。市场类素质包括对读者的服务素质、网络营销素质和作者关系管理素质,前两个是面向读者需求的,后一个是面向作者关系管理的。

保障类素质。保障类素质虽不直接作用于编辑工作流程,但对整个编辑工作的成功完成有重要影响。这方面的素质很多,“互联网+出版”环境下最典型的是版权法律素质和信息沟通素质。前者是“互联网+出版”风险控制的重要手段,后者是保证读者服务水平和作者关系维护的重要保证。

传统编辑的工作重心在编辑工作本身,以及与编辑工作相关联的作者联系与选题分析,所有的工作都围绕知识的编辑展开。“互联网+出版”环境下编辑工作的重心则是围绕市场展开,即如何发现读者需求、如何有效满足读者需求。这一方面与“互联网+出版”的特点有关,另一方面与当前出版业市场化改革有着密切的联系。对高校出版社而言,读者群集中、作者面广,对于面向市场的素质要求更为明显。然而,由于长期以来的传统,我国出版社编辑恰恰在市场类素质方面比较薄弱。为此,无论是出版社还是编辑个人,都应该注意相关素质的培养和提升。

5 结 语

“互联网+出版”环境对高校出版社编辑素质的新要求,对每个编辑而言都是一个全新的挑战。笔者认为首先必须在出版社层次明确企业的“互联网+出版”战略,才能在全社内部统一对“互联网+出版”素质培养和提升的认识。由于“互联网+出版”对编辑素质的要求很多是传统出版模式下没有的,出版社除了加强基础素质培训外,还应以具体业务中心或项目小组为单位展开技术类素质和保障类素質的学习活动,注重培养编辑在“互联网+出版”领域从事网络出版、创意策划、新媒体出版技术、数字装帧设计、媒体运营管理、数字版权等方面工作的复合素质及能力。其次,以企业访问和读者阅读行为大数据分析的形式,提升编辑的市场类素质。由于面向市场成为“互联网+出版”环境下编辑工作的核心,因此编辑应该积极走出去,向先进出版社学习、向其他行业的“互联网+”领先企业学习,了解如何利用现代信息技术服务于读者和作者。同时,通过采集和分析读者阅读行为大数据,进行读者阅读行为趋势预测,利用编辑专业知识和“互联网+”技术,真正做到“用户至上”。市场类素质的提升是一个长期积累的过程,最终将成为编辑自身乃至整个出版社在市场竞争中的核心竞争力。“互联网+出版”必将在高校出版社的业务中占据越来越重要的地位,而编辑始终是出版社的核心竞争能力之一,对于高校出版社应对“互联网+出版”的挑战更是如此。高校出版社尤其应注意编辑素质的培养和提升,并为此提供各种保障,使编辑成为在掌握专业出版知识基础上的具有互联网思维、会利用互联网先进技术和创新成果的“应用复合型”出版人才。

注 释

[1]陈然.“互联网+”新时代,中小出版社做好准备了吗?[J].科技与出版, 2016(3):105-107

[2][4]许全军.“互联网 +出版”对编辑的素质要求[J]. 出版参考,2015(10):15-16

[3]匡文波,童文杰. 论“互联网+”出版的发展策略[J].出版发行研究,2015(6):9-12

[5]主父志波,徐洋.“互联网+”时代数字出版人才培养的多维探思[J]. 传播与版权,2016(2):59-61

[6]李建周.“互联网+”时代出版编辑能力素养[J]. 传播与版权,2015(11):74-75

(收稿日期:2017-03-27)endprint