高校体育“课内外一体化”改革与实践

——以中山大学为个案

武东海,尚瑞花,张新萍

高校体育“课内外一体化”改革与实践

——以中山大学为个案

武东海,尚瑞花,张新萍

青少年体质状况关系到民族的未来,高校体育是中学体育与群众体育的重要衔接,国家高度重视高校体育工作,各层级高校也都在努力寻求一条合理且可持续发展之路。文章采用文献资料、逻辑分析法,在分析“课内外一体化”内涵的基础上,阐述中山大学实践大学体育“课内外一体化”的各种举措。实施“四年一贯制”的大学体育课程;建设并完善多校区信息化管理系统;全面实施电子化课外体育积分认证;构建体育理论教学平台;虚拟体育经费的利用与管理等。实践证明,各项改革措施均取得了较好的效果,以期为其他高校提供有益借鉴,从而助益学生体质的提高。

高校体育;课内外一体化;体质;创新;实践

传统的体育教学过于重视学生运动技能的提高,而淡化了学生体质的提高,忽视了学生的健康状况、体育态度和行为的改善以及情感意志的发展,这种教学目标不明确,教学理念滞后且教学目标与教学实践长期相背离的现实,导致学生体育观念、健康理念落后,学生运动参与的积极性差,也直接造成了我国青少年的体质持续下滑,心理问题日益严重的现状,至此,“教育部连续下发文件加强学校体育工作,期望通过进一步深化教学改革,充分发挥学校体育在教育中的特殊作用,彻底扭转大学生体质下降之颓势。”[1]从《劳卫制》的制订,到《国家体育锻炼标准》的实施,直至今日《国家学生体质健康标准》的推行,充分说明国家对学生健康的重视,各层级高校在探索教学模式的基础上,也在进行相应的体育课程改革。

孙中山先生“尚武精神”、“欲图国力之坚强,必先图国民体力之发达”的思想不仅成为他复兴中华的理想之一,也影响并激励着中山大学体育教育的改革与创新。中山大学始终坚持“全面发展、育人至上、体魄与人格并重”的体育教育观,在国家的教育方针指引下,在中山大学发展目标的感召下,在体育教育工作者责任心的推动下,希望实现大学体育从强制体育到自觉体育的转变,着力践行着自己体育教育“课内外一体化”的破冰之旅与创新之路。

1 也谈高校体育“课内外一体化”

“横看成岭侧成峰”,每个人对大学体育“课内外一体化”都有自己独到的见解,于此,也谈谈自己对其的理解与领悟。

1.1 一种生活方式

大学生在课堂学习运动技能、培养运动兴趣,在课外积极参与运动,巩固运动技能,锻炼身体,丰富业余文化生活,当然这是一种我们希望的学子的健康生活方式,也是大学体育教育期望达成的目标之一。

1.2 两种表现特征

首先,我国普通高校规定体育课为必修课程,有课堂规定,有量化成绩,有学分要求,具有明显的约束性或者说强制性特征。其次,学生课外自主锻炼,自愿参与,其参与的积极性与运动兴趣和运动习惯高度相关,具有明显的自觉性特征。

1.3 一种拓展、延续与衔接

学生将课内学习延续至课外参与,两者是一种良性的互补,是运动时间与空间的拓展,是健康意识的提高,也是学校体育教育与群众体育的良好衔接,有利于终身体育观念的形成与发展。

1.4 一种境界,一份家国情怀

虽有王国维之言:“境界有大小,不以是而分优劣”,但学生是否认可课外锻炼是对课堂学习的有机延续与有益补充,决定了其能否真正在课外参与其中。在国人健身意识、健康观念快速提升的今天,在全民健身上升为国家战略的大环境下,平时疏于锻炼而刻意忙于“学业”为“贪近利”,而勤于课外运动参与,养成运动习惯,则为莘莘学子“图远功”之明智之举。

1.5 一份责任与担当

“课内外一体化”的课外绝对不是一种放任的、缺乏监管与引领的形式,而是在提供制度保障、成绩激励、技术支持下的自主学习,其目的不仅在于提高学生的运动技能与运动兴趣,还在于培养学生的团队合作能力、组织能力、沟通能力,这在一定程度上也是践行体育培养人社会化功能的体现,也是“授人以渔,受益终生”的较好阐释,同样是新时期培养学生身心全面发展的终极目标,由此可见,高校体育工作者的体育教育工作任重道远,相信以默默奉献的责任心躬耕于校园内外,定会笑迎满园花开。

2 中山大学践行“课内外一体化”之改革与创新

中山大学“课内外一体化”教学实践以国家教育方针政策为指引,以强化体育课和加强课外体育锻炼为手段,以增强学生体质和使其掌握运动能力为目的,以培养其体育意识和运动习惯为基础,在多年的教育教学实践中争取实现强体质、促发展、益终身的教育目标。

2.6 过表达 lncRNA-8439 能提高 HCC 细胞中nanog 的表达水平 在 Huh7 和 Hep3B 细胞中过表达 lncRNA-8439,收集细胞利用实时荧光定量 PCR 和蛋白质印迹法检测 nanog 的表达量,结果显示过表达组中的 nanog 表达量在 RNA(图6A)和蛋白水平(Huh7 细胞:497.12±7.28 vs 59.30±0.86,Hep3B 细胞:530.80±2.95 vs 80.31±1.27;图6B)均增高,差异均有统计学意义(P 均<0.01)。

2.1 实施“四年一贯制”体育教学模式

中山大学本科体育课程以《大学体育》省级精品课程建设为平台,以体育教学改革研究为先导,以体育课和课外体育活动为两翼,全面推进面向全体大学生的“学生体质提升计划”和以争创国内外比赛佳绩为目标的“中大竞技体育发展战略”;将严格规范、系统的体育课堂教学和全面灵活多样的课外体育活动结合起来,努力做到“创特色,强体质,益终身”的体育教育目标,“同时充分发挥体育在促进智育、德育、美育方面的特殊作用,为培养具有“德才兼备,领袖气质,家国情怀”的高素质人才奠定坚实基础。”[2]

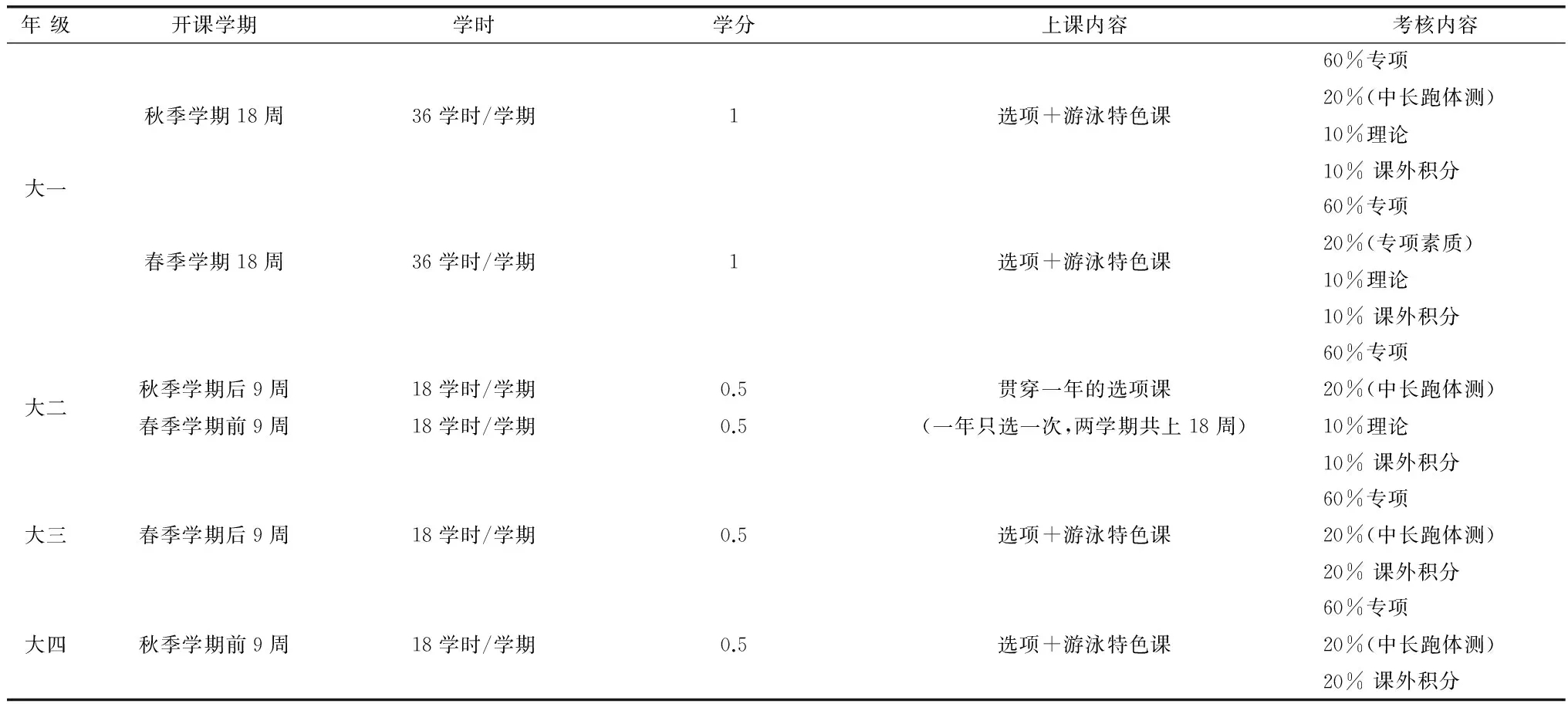

体育部创造性的提出“四年一贯制”体育教学模式,即面向全体学生,大一至大四均开设体育必修课,大一大二开设选项基础课,以提高身体素质和传授运动技能为主要目标;大三大四开设选项提高课,以体质提高和培养运动兴趣为主要目标,为每一个学生提供在校四年全过程的体育教育与锻炼课程。学时分配与教学内容安排见表1。

表1 学时分配与教学内容安排见表

教学以游泳作为特色项目,要求中山大学本科生毕业前人人必须学会游泳,同时建立游泳达标测试与优秀获奖制度(超过400米,体育部颁发健康之星证书),促进学生自主练习,促进身心健康。强化学生身体素质的提高,不但将1000米(男)和800米(女)作为体育课程必考项目,而且要求男女学生必须通过国家学生体质健康标准中1000米和800米的及格要求。提出,“逐步完善以高水平队竞赛,课余体育活动和体育课为主要内容的“三位一体”学校体育教育体系,促进学生体质的全面提升。”[3]

2.2 建设并完善中山大学体育部多校区信息化管理系统

中山大学体育部承担着三地五校区,从大一到大四共三万二千余名学生的公共体育课教学、成绩管理、体质测试等工作,还要承担组织学生和教工课余体育活动和校园体育竞赛等任务, 工作任务繁重,管理难度大且效率不高。为满足跨校区体育工作的动态管理,体育部与中标软件公司已经完成项目需求分析,开发框架设计,现已开发并运用大部分模块功能。

该管理系统包括学生体育成绩管理系统、学生课外体育活动电子积分管理系统、体育理论在线考试系统、学生体质健康测试管理系统、十大赛事及二大品牌赛事(龙舟与校园马拉松)管理系统、学生群体活动管理系统、高水平运动队管理系统。目前,大部分模块运行良好,此系统极大的提高了工作效率、拓宽了信息沟通渠道、适应了时代发展要求、符合中山大学的发展定位,也得到了广大学生的好评。

2.3 课程内容创新

中山大学体育课程保留了传统的体育项目,以适合南方的游泳传统项目为特色课程,又拓展了受学生欢迎的新兴体育项目,如高尔夫、划船、攀岩、体育拓展、棒垒球、飞镖、水上体适能等;同时,为患有先天性疾病,不能参与剧烈运动的同学开设了体育保健班;另外,学生体质测试前期,增设了体能提高班,以助益体测工作的开展;中大体育较好的贯彻了既重视技能类项目的开展与学生运动兴趣的保持,又重视体能类项目的开展与学生运动习惯的养成的教育理念。

2.4 将课外体育活动纳入课程考核,全面深入实施电子化课外体育积分认证

中山大学体育部将课外体育实践引入体育课程,使学生的课外体育参与程度能够以积分的形式在体育课成绩中得到体现。学生通过参与各项俱乐部的活动、加入体育社团、获得运动与裁判等级、参加学校各级各类体育活动等10个途径自主获取体育课外最高10分积分并带入学期总评成绩。此举不但激励了学生重视自身健康,积极投身于课外体育活动,养成“终身体育”的良好意识与习惯,而且形成了一个学生课外体育实践情况的数据库。

通过这个数据库可以全面了解学生课外体育实践的信息,既包括整体的概况,也包括分层的以及个人的信息。整体概况如参与课外体育实践学生的比例、平均的参与频次等;分层信息如不同性别、校区、专业、年级等群体的运动参与情况,以及各种运动项目、活动组织形式等对学生的吸引力和促进作用。个人信息如参加的运动项目、参与的形式(自我锻炼、体育协会、竞赛等)、担任的角色(运动员、组织者、裁判、志愿者等)、取得的成效等。

将以上信息加以分析,“甚至与学生体质健康标准测试数据或其他相关数据嵌套后共同进行分析,所得出的结果能够对前一阶段体育课程及相关的各项学校体育工作形成更全面、更准确、更进一步的认识,”[4]也将会对接下来的体育课程建设和学校的全面体育工作起到积极地指导作用。

2.5 依托信息化技术,构建体育理论教学平台

为顺应信息化时代的发展趋势,加快信息化技术在大学体育理论课程中的普及以及推动信息技术与传统教学方式的有机融合,中山大学体育部在学校网络与信息技术中心的大力支持和协助下,依托学校数字化课程中心(Blackboard 平台),建设了体育理论课信息化教学平台,将体育理论成绩以在线考试的形式得以体现,实现了体育教学考核评价方式的信息化转变,优化了体育理论学习和测评手段。

在线考试只是体育理论教学中的考核与评价模块,体育理论教学平台同时上传各种教学资源,开展适于体育教学的学习模块,以方便学生课后进行体育知识或体育技能的学习。

2.6 虚拟体育经费的利用与管理

从2016年秋季学期开始,中山大学每学期为每位在校学生的校园卡账户中存500元的虚拟体育经费,该经费只能租用校内体育场地,在细化了各场地的时租的基础上,学生每参与一次场馆内的体育活动就扣除相应的金额,期末剩余金额会归零。这样做有三点作用,首先,激发学生参与运动的急迫感与参与意识;其次,利于统计学生课外参与运动情况,并做量化分析;另外,掌握学生课外运动规律,以利于体育教学的调整与改进。

2.7 开展校园体育活动和竞赛,营造体育文化氛围

以“龙舟”和“校园马拉松”为品牌赛事,建立每年度“十大赛事”课外竞赛体系,推行阳光体育院系积分系统,激励学生广泛参与各种竞赛,内聚人心,外彰活力,让每个中大学子形成热爱体育、崇尚运动、健康向上的良好风气,充分发挥体育在培养具备“德才兼备,领袖气质,家国情怀”优秀人才的积极作用。在校园里,几乎天天有体育活动,周周有体育竞赛,各院系与学生体育社团积极开展各种类型的活动与竞赛,丰富了校园体育文化内容,形成了朝气蓬勃的校园氛围。

中山大学公共体育课结构化与健康联动发展并驾齐驱,使培养目标、课程结构、教材建设及教学内容、教学方法、考评体系等方面得到不断改进,形成了较完善的课程体系。通过上述一系列的举措,中山大学体育教育“课内外一体化”改革取得了值得肯定的效果:学生体质代表性指标——中长跑成绩显著提高;教学质量稳步提高,学生评价名列前茅;学生课外参与体育活动的积极性明显提高,参与人数逐步提高;校园体育文化氛围浓厚、竞技赛场捷报频传。

3 结语

在理论层面,以“课内外一体化”的大课程体育观为指导,结合教育学、管理学、社会学等理论,对高校体育中目标管理、过程管理、信息化管理等进行探索,丰富了相关学科的理论,也为跨学科理论的整合与应用提供范式。

在实践层面,通过课内外结合的一系列措施,强化体育课和课外体育锻炼的相互支撑作用,增强对学生参与课余体育锻炼的引导,组织、督促、指导与宣传,建立并不断完善学生体质测试和考评制度,最终达到提高学生体质的目标。

在制度层面,教学改革通过顶层设计,对中央和教育部对高校体育的要求进行分析,结合高校体育工作实际,设计出一整套改革方案,形成完善的评价、指导、约束、奖惩等体育教学管理制度,做到任何改革措施都有依据可查,有制度可遵守,有条件保障实施。这些制度资源可以作为高校体育改革的参考,为其他高校提供有益借鉴。

金无足赤,中山大学虽然在体育“课内外一体化”实践与制度层面取得了一定的成果,但也尚未完善,且这些成果还没有上升到相应的理论高度;另外,在“课内外一体化”管理实践中,某些环节尚未做到精细化,这些都是今后其需要改进与加强的环节,只有这样才能形成良好的辐射效应,最终达到“创特色、强体质、重能力、益终身”的最终改革目标。

[1] 尚瑞花, 张新萍, 武东海. 《国家学生体质健康标准》的制度失效与制度优化——基于制度经济学视角的理论分析[J]. 体育研究与教育, 2016,(4):32-36.

[2] 戴霞,谢戴西,秦春波,王东,谢红光.高校体育“课内外一体化”课程环境的优化配置——以深圳大学为例[J].体育学刊,2015,(6):75-79.

[3] 贾灿.从学生体质健康视角探索高校体育发展趋势[J].湖北体育科技, 2015, (5):469-471.

[4] 尹建军.我国现代高校体育教学思想与内容体系的形成与发展[J].广州体育学院学报,2012,( 3) : 113 -116.

TheReformandPracticeonIn-and-out-of-classIntegrationinCollegeSports——A Case Study of Sun Yat-sen University

Wu Donghai, Shang Ruihua, Zhang Xinping

The physical condition of adolescents is related to the future of the nation. As the bridge between middle school sport and mass sport, college sport is highly appreciated by the country, and different level colleges are all seeking their own rational way for sustainable development. By making use of documentary and logical analysis, this study, based on the implication of in-and-out-of-class integration, elaborates all kinds of in-and-out-of-class integration practice measures taken in Sun Yat-sen University. These measures includes implementing four-year college physical education, constructing and improving multi-campus information management system, fully carrying out electronic integral certification in extracurricular sports exercises, structuring the education platform of physical theory, virtualizing the usage and management of physical education expenditure and so on. The practice shows that all kinds of reform measures have achieved excellent effect. It is hoped that these reform measures could provide useful references for other colleges, so as to be beneficial to the enhancement of students’ constitution.

college sports; in-and-out-of-class integration; constitution; innovation; practice

G807

A

1005-0256(2017)12-0055-3

10.19379/j.cnki.issn.1005-0256.2017.12.022

2016中山大学教育教学改革项目:从强制体育到自觉体育——高校体育课内外一体化的瓶颈与突破路径(项目编号:16300-31911104)。

武东海(1977-),男,黑龙江人,硕士,副教授,研究方向:体育社会学、体育法学。

中山大学体育部,广东 广州 510275

Sport Department of Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, Guangdong, China.