温情、自由、热烈和奔放的风

——又记我的老师李零

苏晓威

天津中医药大学语言文化学院

温情、自由、热烈和奔放的风——又记我的老师李零

苏晓威

天津中医药大学语言文化学院

曾经吹过一阵风,温情、自由、热烈和奔放,现在和将来,我都想念这种风。

我们呵呵笑了。

话锋一转,说:“插队时,表哥对我照顾不少,好人呐。”

停顿一下,又说:“嗯,好人。”

又过了一段时间,在北大老化学楼先生书房里,每周的定时定点谈话开始了,先生挎着灰白色的布包,刚一落座,布包也不及拿下来,喘着粗气,呼哧呼哧地说:

“我侄子死了,昨晚跳楼自杀的。”

先生一天没说什么话,脸色也不好。

2007年,我博士中期考核,完事后,定好和考核小组一起在勺园吃饭。正好那年先生要调离北大,到清华去。吃饭前,我就说我来请吃饭,也权当为先生饯行了,先生无论如何不同意。等上了主食后,我叫来服务员,说要结账。坐在旁边的先生,死死地抓住我的双手,不让我动。然后大声招呼服务员,说:“等吃完了,把账单给我。”最后,还是先生付了钱。

2008年,我们为先生的书房配家具,从北四环居然之家打出租车回来,下车没走两步,我突然意识到书包落在车上了,说了一声:“坏了,书包落在车上了。”待一回头,车已经启动,走了三四米。本来先生在我前面走着,听见我的话,猛一转身,走到我身后,手在空中一挥,大声喊:“哎,别走,我们的包。”可是,车还是一溜烟开走了。先生很着急,嘴里说道:“这可怎么办?这可怎么办?”我安慰道:“没事儿,没事儿,我们手里有发票,应该能找得到的。”两天后,我给先生打电话,他劈头就问:“包找到了吗?”我告诉他找到了,先生这才放心。

博士毕业后,离开北大,到天津之后,和同事、朋友聊天,我才知道现在不少学界之怪现状,如不少学校博士培养中,中期考核、开题、预答辩、答辩每一个环节,都要自己出钱,尤其答辩开销更大,费用繁多,如答辩委员们的车马费、答辩费、餐饮费。我的一个同事说,她答辩时,有个答辩委员非要喝五粮液不行。学生写文章,老师以第一作者发表,年底考核算老师的成果,这种情况也屡见不鲜。甚至我还听说学生辛辛苦苦三年写出了博士论文,最后出版时,老师也以第一作者的身份出现。《儒林外史》中的马二先生委婉拒绝了蘧公孙“站封面”(也就是著作署名)的要求,并指出这事不过是名利二字。现在某些学者学问做得寒酸,占学生的便宜,更有甚于吴敬梓笔下的读书人。

刚到天津那几年,每次去北京看望先生,知道他爱吃甜食,差不多都会拎着天津“大桥道”糕点,先生后来几次都嘱咐我:“看我可以,别给我拿什么东西。”可是他忘了自己请我吃过多少次饭了,一次让我给他发表的考古文章配图,完事后,带着我从老化学楼出来,沿图书馆南门的小路西行,经篮球场、二体,到勺园吃饭,满员,没位置。又朝南走,经农行,过45楼甲东端,朝北大西南门走去,至何贤记,人满,没位置。再原路返回,至网球场对面的清真餐厅,这次终于吃上了饭,已经是下午一点的时候。

“不挡任何人的道!只要有人告诉我挡了道,我随时让路。”这是先生曾给我说过的话。

先生曾是北大中文系学术委员会的委员,只是做的时间并不长。中文系某年要进人,试讲之后,委员们进行投票。虽然是所谓的无记名投票,但先生说其实并不能做到保密,写上中意的名字之后,其他人说:“哎,哎,你选的谁呀?我看看。”

先生站起身,作势一跳,头一侧,比划着,我们哈哈笑了起来。

“当这个委员,实在没什么意思。”

“我不挡任何人的道!”先生最后重申。

先生谈话有时跳跃性很大,直接告诉人一个结论,并没有前言后语。有段时间,先生和我们不止一次地说:“落井下石的人,不是坏人。”

“老师,连落井下石的人都不是坏人,那世界在您眼里太美好了。”

“挖坑的人,才是坏人。落井下石的人有时是随大流,本身并不坏。”

“这世上大是大非的事少,现在越来越感觉很多事都是处于无可无不可之间,我现在是越老越不要脸。”

刚听到这话时,我很吃惊,随后一阵欢喜从心中升起,哈哈大笑起来,从来没有哪个长辈如此坦荡、直白地对我这样说过话。几千年来,中国人与人的信任关系是纵向的,历来是下对上的俯首帖耳,上对下的颐指气使;下的唯唯诺诺、低头哈腰中,愈见上的神闲气定,所以我们从来就不缺少帮闲、掮客、捣子和架子(如《金瓶梅》中入木三分地写到的捣子和架子之流),缺少的是对人的平等态度。

多年师生成兄弟!

先生的确是以兄弟般的平等对待我的。2010年下半年,我陪先生到北大校医院拔牙,挂上号,等待的时间里,先生看见走廊窗台上有一株盆栽,青青的叶子,又厚又亮,边缘有规律地分布着尖齿,应该是芦荟。

“你说这是真的还是假的,猛一下,还真看不出来真假。”先生自言自语道。

“好像是假的。”我说。

只见先生伸出右手食指,往尖齿上快速地一碰。

“呵呵,晓威,是真的,疼。”先生眼角向上一挑,眉眼笑着,朝我说道。

带着这种平等,他和我们谈起幼年时的胆小、童年时的药瓶、头上的伤疤、少年时的学习:

“小时候胆小,花炮五颜六色,很好看吧,我害怕放。

“家里装钙片的瓶子,很好看,我想拿着玩。里面还有钙片,怎么办?就死命地吃钙片,结果吃个钙中毒,把我妈吓坏了,问明原因后,又好气又好笑,抱着我就往医院跑。

“我头上有个疤。小时候,一家人去颐和园玩,走的路,下面应该是过去清宫取暖的通道,我爸走在前面,他看到了路上的一块砖松动,就绕了过去,以为我也能看见,没有言语。结果,好嘛,等我过去时,没看清,一脚踩上去,踩了个空,掉进坑道里,后脑勺冲地,一家人慌了,赶紧把我从坑道里拉出来,往医院奔。

“小学四五年级的时候,我不好好学习,教我的一个女老师,把我领进她家里,她的丈夫送我一本《说文解字》,后来我就喜欢上了篆刻和书法。初中时,我对学校教育不满。记得老师让我们写篇作文《我的理想》,其他同学都写要当科学家、文学家等,我的理想是想当隐士,自认为写得不错,结果被老师批评。后来我对学校老师、教育很排斥,每学期上课,我连课本都不要了,坐最后一排,看闲书。老师叫我回答问题时,在一片众人哄笑中,我站起身。”

先生讲到这时,两手五指摊开,往桌子上一摁,腰半弓着,缓缓地站起身,然后侧向同桌,小声地问道:“老师刚才讲了什么?”

我们都哈哈大笑起来。

“后来那个时代的各种冲击、运动就来了,很快下学了,就到大别山去办学校,办自己心中的学校。再后来,我也当了老师,结果发现:我并不比令我不满的老师好到哪里去。”

随后先生不说话了,陷入长久的沉默。

先生也给我们谈起他的父亲:“我和父亲两人说不到一块儿,说不上几句话,就杠上。但他人很热心、正直。‘文革’结束时,找他解决问题的人不少,认识不认识的人都来,其他人就劝他,别这么急着给人办。他闹革命时,做过几年牢,知道坐牢的滋味。一听这话,就跟人急,说‘你受委屈坐牢看看’。

“他晚年帕金森症,心里明白,说话时,光见他张着大嘴,下巴抖得厉害,就是合不上,说不出话。我就抓着他的手,顺着他的手劲儿,在纸上写,我们这样交流。

“至于我自己,感觉当老师不像老师,当父亲不像父亲。”

说到此处,先生又长久地沉默了。

先生一再说,他喜欢平等的对话方式,因为写序多阿谀之词,不是平等的对话方式,先生从不写序,这是我们熟知的。自然以平等态度说出以下的话,我想先生并不会以为忤。我更喜欢几年前的先生的杂文,语言好,干净、纯粹,节奏控制得也好,就像天津的沙窝萝卜,翠绿、甜辣可口、水多无渣,脆生生的,好吃。

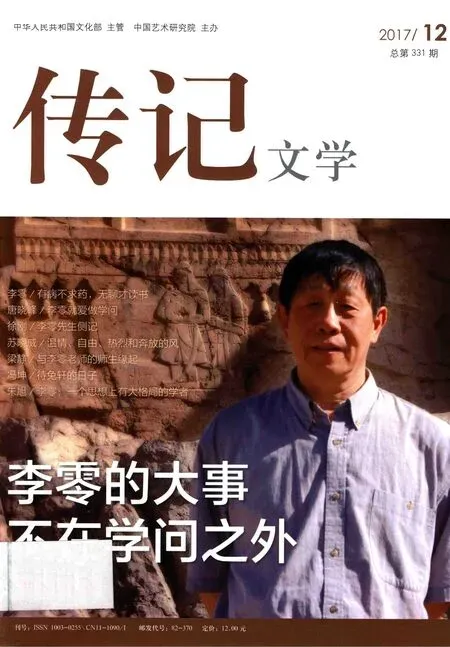

李零(中)在他父亲曾住过的院子里和乡亲交谈

先生初入学界,自言也曾做过“小媳妇”、“杨白劳”,当然现在名满天下,但很不愿意被称为饮誉海内外的著名学者,一再声明自己就是一个教书匠,对当今的“大师”不以为然,戏谑地称“大师”就是大屎盆子。对以往的大师,先生也是平心静气地看待他们,王国维、陈寅恪当然学问很好,但认为现在学界对他们评价过高。对王国维之死的原因,陈寅恪的说法广为人知。但先生说,当年在社科学考古所读研的时候,所里准备让他做唐兰的研究生,他曾听唐兰说,罗振玉、王国维后来交恶,原因是王的问题,罗很震怒,就绝交了,王的死可能与此有关。

先生曾有一篇《学校不是养鸡场》的杂文,我进入高校工作后,才切身体会到高校越来越像养鸡场的倾向,愈演愈烈。主要是就对老师的量化管理而言,发论文、申请课题有数量和级别要求:规定老师“下多少蛋”(比如一个还是两个,乃至n个,等等),“下什么样的蛋”(比如金蛋、银蛋、铜蛋、铁蛋;大的、小的、方的、圆的,等等)。在体制内,做学术却游离于体制外,先生声称自己永远是学术的“个体户”,单枪匹马,自己玩自己的,从不申请课题和项目。

“盖有非常之功,必待非常之人。”(《汉书·武帝本纪》)

“古之所谓豪杰之士,必有过人之节。”(宋苏轼《留侯论》)

我相信这些话。

先生自言思维方式是爆炸式的,也就是思维由一个中心点向四周发散。对这种思维方式,先生曾打过这样的比喻,就像林中狩猎的狮子,不管外界的风和雨,只是静静地盯着自己的猎物,等着惊心动魄的一跃。

先生亦自言,他是胡人的后代,身上流着胡人的血。

这种特质让先生独来独往,像空旷的大地上,长长的不羁的风。

先生一直不喜欢集体生活,上中学时,吃饭前,要在食堂门口排队唱歌。

“我很不愿意张嘴,不喜欢这样。”

“让我入团,我不入!我放弃组织,组织不放弃我。就派一个差不多上学、放学同路的女生跟着我,帮助我这个后进分子成长。”

李零与罗泰实地考察黎城县东阳关古城墙照片

我问先生:“那您怎么办?”

“好办,我不理她,不跟她说话,后来组织放弃了我。”

延及到工作上,先生很不喜欢开会,实在没办法时,就带本书,因为不带书的话,往往会呼呼大睡——先生睡觉不受环境影响,插队时,别人打扑克、聊天喧哗,他都可以照睡不误。生活上,也是如此,他认为中国人多的地方,爱互掐。独自生活一段时间后,会会朋友,吃吃饭,再自己玩自己的,然后再会会朋友,这种生活状态挺好。总之,他认为自己是个宅男,宅兹中国。

这种特质让先生研究领域奔放得没有方向,自言所有的人文学科,都插上了一腿。以问题为中心,不断地从一个学科跳到另一个学科,并不刻意着眼于某个体系的构建。这是与那些终其一生只进行聚焦式研究的学者不同,在现在的学科体系下,他们的研究好似年轻时挖了一个或两个坑,后半辈子再把这些坑挖得深一点儿,装饰得好看一些而已。先生的著作出版介绍的研究领域:考古、古文字、古文献,也就是我们熟知的“三古”,但实际上,先生的研究完全溢出了“三古”。作为学生,我想说说对先生为什么研究军事、革命、中国近现代史的思考,这一点使得先生完全不同于纯粹书斋中的知识分子,体现出对国家、世界的理解,更为阔大和深沉。

一入北大,先生与我的第一次谈话中,就提到读书一定要有穿透力。如果说先生研究《孙子兵法》还只是一种对军事战争的纯粹学术思考的话,那么对中国近现代史中战争和革命的相关思考,则是先生读书穿透力、个体情感经验的具体展示。

1929年秋,中央军委派先生父亲李逸三去宜昌和湘鄂西特委书记周逸群接头。同年9月,周逸群命他参加洪湖苏区的武装斗争,任红军鄂区游击第二纵队政委。在此期间,以夏曦为代表的“左”倾冒险路线在洪湖苏区占主导地位,共进行了四次大肃反。洪湖苏区的领导者段德昌被夏曦诬陷为“改组派”,在1933年的第三次大肃反中被杀害。1952年,毛泽东为段德昌颁布了共和国第1号烈士证。先生说,当时如果父亲不是外出治病,不在洪湖苏区的话,很可能也被杀害了,也就没有他了。正因为这个原因,先生对洪湖苏区革命历史相当关注,还亲自去过洪湖湘鄂西苏区革命烈士纪念馆,了解父亲过去革命生活的环境。但先生站在时代的高度,从不否定中国革命,对中国革命的认识、态度,一直很坚决:20世纪的中国革命分为两大段:前五十年,为解决挨打;后五十年,为解决挨饿,一个是自立,一个是自强。

人民英雄纪念碑纪念的死难英雄,永垂不朽!先生态度鲜明,一鞭一条痕,一掴一掌血。

中国传统社会是建立在血缘基础之上的宗法社会,强调个人人格的完善培养,在此基础之上,着眼于个人在家庭和社会的存在意义。十月革命一声炮响,为中国带来了社会主义。相比于传统思想,这是一次思想上“横的移植”,也带来近现代中国社会大格局的剧变。在世界近现代西方资产阶级思想革命格局中,社会主义是古典自由主义的对立面,自由主义强调个人和个人权利,社会主义则强调社会和社会的集体福利。自由主义声称社会是自然法则的产物,否认通过立法人为地增进人类幸福的可能性,而社会主义则认为人类通过理性的思考和行动能决定自己的社会制度和社会关系。我们革命和斗争形式的选择、革命宗旨的宣扬、国家管理形式等背后无疑不带有集体运动的特点。

对中华人民共和国成立后历次的运动带给自己的冲击,先生并不抱怨。我问过先生:“您对‘文革’期间下乡插队怎么看?”

“那时候怕,怕回不来了。现在回头看看知识青年下乡,避开可能的中苏开战,保留力量。”

现在对西方宣扬的普世价值,对美国的态度,网络上、社会上总有些喷子们认为:美国是民主的化身,反美就是反民主,反民主就是独裁专制,骂美国就是不爱国。甚至有些知识分子跟在后面,起哄,先生和他们不一样。

我们曾经聊到伊拉克战争,我说:“美国就是欺负人,就好比一个村里的恶霸,仗着自己家大业大,欺负一个独门小户,即便独门小户家里有些什么他看不惯的事,但也不该欺负人家。”

“就是嘛,你看这道理,你都懂。实在不明白为什么国内有些知识分子精英为打伊拉克叫好?他们说的话,即便是美国右翼也羞于说出口。”

终于,2014年7月1日央视新闻联播节目播出了采访美国国务卿克里的视频,他承认2003年入侵伊拉克是一个严重的错误。

2017年11月14日,李零在博雅堂书店(孟繁之摄)

2013年,斯诺登“棱镜门”事件发生,当时先生正好在北大眼科医院做手术,先生告诉我们说:“这个事件好,好,正好可以扒下美国民主的皮,看看它的另外一幅面目。”

本文作者博士论文答辩时与李零合影

但话锋一转,接着不无悲壮地说道:“这件事也可以看出美国的保守,对这个世界的警惕。20世纪,不保守,有活力,鸟儿依然歌唱。不喜欢21世纪,我是活不到头了,属于你们的时间还很多……你们作为我的学生,在这样的时代,心中一定要有道,这很重要。”

其实,说到要在美国生活,先生比一般人都有条件。20世纪80年代中期,师母就到美国学习,后来在美国定居,先生的二姐也在美国生活,所以20世纪90年代和21世纪初先生每年都要去美国探亲,同时和美国不少汉学家关系不错,他比一般知识分子更了解美国。我曾经问过先生,那么多人削尖脑袋要去美国,他为什么不去?

“中国有人情味,多好。吃中国饭,说中国话,研究中国学问,我到美国能干什么?美国人倒很自尊,自己的事自己做,不轻易麻烦人,这点比中国人好。”

对于张光直先生曾经想过让先生到哈佛大学教书的提议,先生感念甚深,提及张光直先生,言必称先生,但先生给我们讲:“我从来没想过有一天要离开中国,到美国教书。”

在天津,刚搬完家,我在书房里挂了先生的一幅字。清楚地记得得到这幅字的场景,在北大老化学楼三楼,也就是先生的书房待兔轩里(“待兔轩”斋名的由来,与先生1981年在陕西宝鸡县西高泉村参加考古发掘时的一次意外经历有关),我帮先生整理书房,发现了两幅字,我提出要的时候,先生坐在椅子上,双肩耸起,半仰着头,双眼眯着,同时双手扬起,手心对着我,朝我连连摆手,嘴里嘶嘶地倒吸着气,脸上露出害羞的表情,说:

“要吗?这有什么好要的?”

我还是拿走了这两幅字。

有时深夜读书,一转眼就看见其中一幅字:“流光容易把人杀,拣了芝麻,丢了西瓜。”题记:“戏用宋蒋捷《一剪梅》句”。落款:“2002年2月4日李零”。让我陷入回忆,过去点点滴滴的温暖,让我泪点很低,想着,想着,想哭了。

先生原名叫李晓风,一如风一样,温情、自由、热烈和奔放。我曾经感受过,不论是现在,还是遥远的将来,都想念这种风。

2015年2月7日初稿

2015年5月4日又改

2017年10月30日定稿

李零著《放虎归山》书影

责任编辑/崔金丽