雅俗共赏吉州窑

□ 高英爽

雅俗共赏吉州窑

□ 高英爽

吉州窑遗址位于江西省境内赣江中游吉安县永和镇,分布面积约8平方公里。创烧于唐代,发展于北宋,极盛于南宋,入元以后逐渐衰落。两宋时期,江西是全国重要的经济中心,社会稳定,经济高度发达,瓷业兴旺,特别是宋室南迁,带动了江南地区的经济文化繁荣,素有“江南望郡”“文章节义之邦”之誉的吉州,亦迎来了自身发展的全盛时期。在以禅宗和儒家文化为主要内涵的庐陵文化的熏陶之下,产自赣江之滨的吉州窑瓷器,便有了几分与众不同的文人气韵和超凡脱俗的禅意之美,加之宋代高度发达商品经济的推动和市井世俗之风的侵染,吉州窑因此发展成为江南地区宋元时代最具代表性和最富创造力的民间窑场,其产品行销海内外,成为中国陶瓷史上占有非常重要的地位。

一、禅意之美

江西不仅是禅宗“一花五叶”生根建基之地,还是禅宗五宗七派共同的发源所在。禅宗文化已经成为江西历史文化的重要基因。宋代江西文学空前繁荣,就与士大夫普遍流行禅悦之风密切相关。我们翻开宋代江西著名的文学家传记史料,他们与禅僧交往的事例举不胜举,不仅如此,禅宗的影响还渗透到了手工业领域,吉州窑便是典型一例。

1.桑叶盏

天津市博物馆藏南宋黑釉木叶纹笠式盏(图1),口径11.5、底径3.1、高5.2厘米。此盏内壁一侧贴一小片带柄树叶,茎叶分明,发色棕红,跃动而又沉静。木叶纹是指将天然桑叶用于瓷器装饰,烧成后的桑叶呈黄色,与黑色地釉之间形成对比色,树叶的形状,茎脉在黑釉的衬托下清晰可见,妙趣天成。金黄或紫褐色的树叶,嵌在漆黑的盏中,宁静、素淡,加上依稀可辨的叶脉,给人平和而深邃、古朴而又超俗的感觉。南宋时,茶在禅门日常禅事活动中,已形成一套庄重的寺院茶礼。由于禅茶对整个南宋社会的渗透与普及,极大地提高了禅茶文化的美学境界,并体现在茶文化的诸多方面,茶器美学品格的提升也不例外。吉州窑的桑叶盏就是在这一背景下的产物。南宋江西派诗人陈与义曾写诗云:“柏树解说法,桑叶能通禅”,因而“能通禅”的桑叶盏很可能就是禅僧或参禅士人所设计。在南宋时期,饭后三碗茶,已成为禅寺“和尚家风”,茶对禅僧而言,既是养生之功,又是得悟途径,茶与禅的关系达到“茶禅一味”的境界。

2.黑釉剪纸贴花薝卜纹盏

江西省博物馆藏南宋黑釉剪纸贴花薝卜纹盏(图2),口径12.5、底径3.8、高6.2厘米。剪纸贴花是吉州窑的典型装饰,是将剪纸纹样直接贴在含铁量高的底釉瓷器上,再薄施一层含铁量低的石灰钙型竹灰釉,然后剔掉剪纸纹样,以显出底色纹样来。这件茶盏内里黄褐色的釉面上散落着几朵薝卜(葡)花。薝卜是吉州窑瓷器最为常见的装饰图样之一。薝卜即栀子花,花出六瓣,佛经中称为“薝卜”,花姿素静雅致,清香怡人。唐宋以来,薝卜装饰的流行应与禅宗的影响有关。从王维的“林是旃檀,更无杂树,花惟薝卜,不嗅余香”句(《六祖慧能禅师碑铭》)可知,薝卜在禅林中心地位极高。南宋王十朋《薝葡》一诗:“禅友何时到,运从毗舍园,妙香通鼻观,应悟佛根源。”更将薝卜径称为“禅友”,宋人取之插于花瓶陈设,有满室生香之妙。此薝卜纹盏是吉州窑的典型器,是通禅的实物物证。

3.洒釉和釉斑

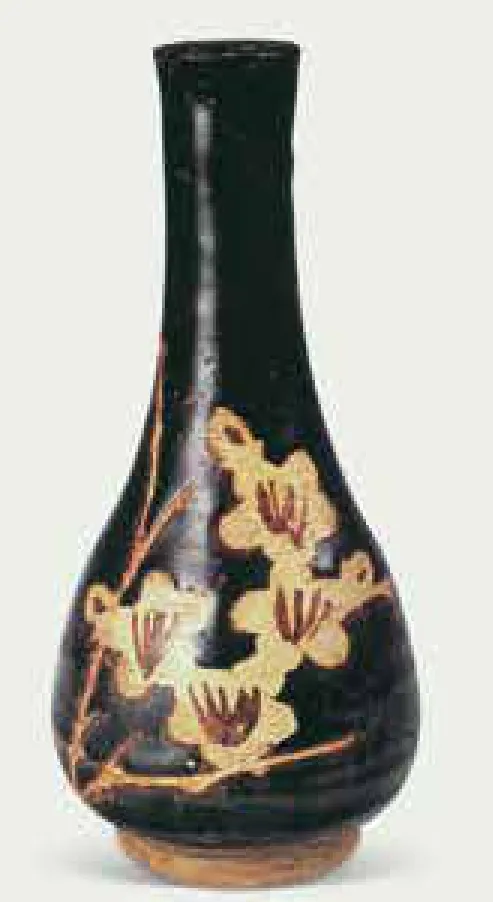

江西省博物馆藏宋黑釉黄斑纹长颈瓶(图3),口径3.9、底颈6.3、高19.7厘米。瓷瓶器型优美,褐釉为底色,深浅多变,黄釉流动,变幻莫测,似天上的流霞洒落人间,还是地上火焰熊熊不息。洒釉、釉斑茶具具有自然灵动之美,装饰风格自然朴素,率性洒脱,虽系人工所为,却透出一般自然造化的禅意之美。洒釉和釉斑装饰技法在南宋吉州窑茶盏等器物上十分流行,这与当地深厚的禅宗审美文化传统有关,其工艺源头似可上溯至北方唐宋黑瓷同类装饰。禅宗把自然山水作为佛性的体现,以“无所矫饰,浑然天成”为至高境界。这一观念,已广泛融入唐宋以来寺庙、园林、诗词、绘画艺术之中,与禅僧生活关系至为密切的茶盏更易受其影响。

图1 宋 吉州窑黑釉木叶纹笠式盏

图2 宋 吉州窑黑釉剪纸贴花薝卜纹笠式盏

图6 宋 吉州窑白釉褐彩竹梅纹盖罐

图4 宋 吉州窑黑釉鹧鸪纹盏

再如黑釉鹧鸪纹盏(图4),鹧鸪纹是指以铁为呈色剂的结晶釉,由于铁元素在釉里的结晶,致使釉面呈现紫、蓝、粉青、黄、暗绿诸色,犹如节日夜空的礼花,五彩缤纷,与鹧鸪鸟颈部的毛纹相仿故而得名。鹧鸪纹是吉州窑独有的窑变釉,与福建建窑的“兔毫纹”并美,为时人争购,为后人珍藏。其实,鹧鸪纹也是师法自然、取法自然、崇拜自然的真性情的一种反映。

二、文人意趣

宋代士人阶层的形成,促使文人士大夫的社会地位显著提高,他们开始成为时代精英文化的代表,并引领宋代社会的文化风尚,特别是宋代江西文学空前繁荣,文人名士并肩继踵涌泉而出,几乎集中了整整一代文学人才与成就。在此背景下,宋代充满文人逸趣的清玩鉴赏之风在江西的影响显得尤为突出,并且渗透到了各类工艺和实用器的制造中,对吉州窑瓷器纹饰影响最为显著的就是以诗入画,特别是釉下彩绘瓷器中所见的梅梢月、海棠啼莺、鸳鸯蒲荷等纹饰,颇能体现宋代文人的诗情画意。

1.梅花

江西省博物馆藏宋黑釉剔花折枝梅纹长颈瓶(图5),口径2.9、底径5.3、高17厘米。剔花折枝梅是宋代吉州窑最为典型的装饰工艺,树干、花朵剔出,花蕊加绘褐彩,笔画一粗一细,颜色一褐一白,对比强烈,风格古雅深沉,展现出冷寂孤寒之美。再如釉下彩绘梅竹纹盖罐(图6),口径9.5、底径7.5、高10.5厘米。吉州窑瓷器大量流行梅花装饰,这与宋代梅花渐受文人雅重有关。伴随着南宋政治经济文化重心南移,“独向南方发”的梅花更受士大夫阶层的青睐,文化地位日隆。这不仅是南宋士人文化引领风潮的最好例证,也是其审美意识融入陶瓷工艺的典型范例。

2.菊花

笔者从吉州窑窑址看到过釉下褐彩折枝菊花纹长颈瓶,只见白而略微发黄的底釉上绘有一支褐彩的折枝菊花,画工潇洒而随意,尽管瓶口残缺,仍可感觉出这只瓶曾经的美丽和与众不同的清雅的气韵。吉州窑菊花纹的流行,与南宋普遍流行的借菊咏怀、怡情、励志风气有关。自陶渊明不愿为五斗米折腰而愤然解绶还乡,并咏唱出“采菊东篱下,悠然见南山”的清新之调始,“卓为霜下杰”的菊花便因清雅倔强,敢于傲雪凌霜,为历代文人视为高洁隐逸的化身。至两宋时期,伴随着文人士大夫阶层的壮大,文化教育的深入传播,吟咏菊花的诗词更为风行开来。宋人流行在重阳时节赏菊、饮菊酒、喝菊茶并做菊糕互相馈赠,簪菊以求长寿吉利,这些也都是影响吉州窑菊花纹饰流行的因素。

图7 宋 吉州窑白釉褐彩鸳鸯戏水纹长颈瓶

图8 宋 吉州窑白釉褐彩萱草纹枕

图9 宋 吉州窑白釉褐彩跃鹿纹盖罐

3.海棠啼莺

自唐人贾耽《百花谱》,将海棠誉为“花中神仙”始,海棠的地位与声望日渐突出。至宋代达至顶峰,并出现研究著录海棠的专著《海棠记》和《海棠谱》。两宋文人普遍将海棠视为审美的意象,寄情寓意,抒发情怀,并留下了不少吟诵海棠的诗词,在这些诗句中,海棠和莺可谓形影不离,如“海棠枝上晓莺啼,栀子花边蝴蝶飞”,“风旋落红香匝地,海棠枝上莺飞起”。受此影响,海棠啼莺亦是南宋吉州窑釉下彩瓷器中颇具文人意趣的纹饰。江西省吉安市博物馆就藏有一只海棠啼莺纹长颈瓶,只见黄白色的釉面下绘有一支怒放的海棠,上面栖息着小巧的莺鸟,正在婉转地歌唱,此纹饰和故宫藏宋画《百花图考》有着惊人的相似之处,可见吉州窑工匠受当时的文人影响之深。

4.芦塘鸳鸯

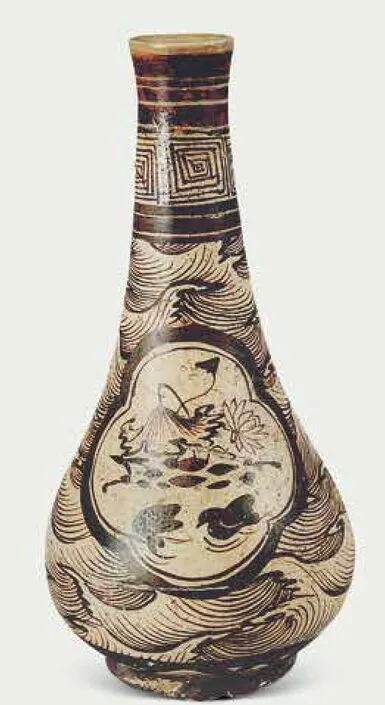

芦塘鸳鸯在吉州窑瓷器纹饰中更为常见。这不仅说明芦塘鸳鸯已成为宋人庭院文化中喜闻乐见的生活小景,更是南宋吉州窑以诗如画的又一典型例子。如江西省博物馆藏的釉下彩绘莲池鸳鸯戏水纹长颈瓶(图7),口径2.9、底径5.8、高17.1厘米。此瓶腹部绘海水,波涛汹涌,很有气势,然海水中央有两个开光内绘有残荷莲池,鸳鸯戏水。这个瓶子纹饰亦动亦静,越看越有相看两不厌,人在画中游之感。

5.萱草纹

南宋萱草成为园林和居家庭院中不可缺少的景致,也成为士大夫普遍吟颂的对象,如南宋陆游就写过:“柳条萱草添愁思,不似寻常见春早”。萱草又叫忘忧草,种于庭院北面,被视为北台(母亲)的象征,并衍生出宜男之说。绘有萱草的瓷枕被称为“忘忧枕”,对妊妇又成为“宜男枕”。江西省博物馆就藏有这样一件吉州窑釉下褐彩萱草纹枕(图8),长21.8、宽8、高8.9厘米。呈长方形,枕面绘海水纹,枕侧四周绘萱草纹,六面三景,全器造型端庄,制作精良,纹饰纤细,美观大方,达到了审美与实用的统一。

三、世俗风情

宋代城市商业经济的高度发展,催生了丰富多元的市井文化。宋代是以士人精英文化为代表并引领社会风尚的时代,但在市井文化熏染之下,宋代工艺美术不免同时兼具市井文化世俗和功利的特质。吉州窑瓷器装饰当然也不例外,其最突出的表现是对长寿、官运、财富、爱情、幸福、享乐的普遍追求和吉祥寓意的普遍流行。

1.双鹿

图10 宋 吉州窑白釉褐彩鱼纹盆

图11 宋 吉州窑黑釉玳瑁纹盏

图12 宋 吉州窑酱釉黄彩如意云纹盏

吉州窑瓷器中常见的“瑞鹿衔花”装饰。鹿衔花装饰盖源自佛教创始人释迦牟尼应化故事:谓百鹿衔花供养,后以此引为吉祥瑞应。吉州窑另行的双鹿纹,正迎合了宋人“双鹿本公位之祥”的观念。如釉下彩绘跃鹿纹盖罐(图9),口径10.4 、底径7.8、高19厘米。盖面、盖沿分别饰折枝牡丹纹和卷草纹,颈部饰蔓草纹。罐腹部置两个双线四连弧开光,内绘跃鹿一只,口衔瑞草,四足腾空跃起,身旁点缀小草两簇,开光外衬以缠枝牡丹纹,这是吉州窑南宋时期的代表作,体现了当时釉下彩绘釉的最高水平。鹿在古代被视为“仁兽”,且因“鹿”与“禄”谐音,故又作为官禄的象征,并受到各阶层的尊崇。

2.鱼纹

鱼和余是谐音,象征着富余,连年有余的吉祥寓意。釉下褐彩双鱼纹盆(见图10),口径25.3、底径14.6、高6.7厘米。内底勾绘双鱼同向游于水草中,鱼尾上翘,口吐水泡,活灵活现,给人以静中有动的感觉到;内壁满绘荷花纹,构成了一幅鱼游荷塘图,极富民间生活气息。构图繁而不乱,形象逼真,画面轻松活泼,充满动感和节奏感,带有明显的水墨画风格。盆内盛水后,确有“如鱼得水”的艺术效果,代表了吉州窑彩绘瓷的较高艺术水准。

3.狮戏毬

狮子的形象是随着佛教的传入进入中土。在佛教中,狮子是佛的护法,作为文殊菩萨的座骑,其又是智慧和力量的象征。唐以前的狮子还是寺庙、陵墓的保护神,大约在唐代,狮子被视为权势的象征。但到了宋代,就出现了狮戏毬的表现形式。其文化涵义开始被赋予了更多吉祥和谐的寓意,寓意皆为安乐喜庆之兆。南越王博物馆以菊花为地的狮戏毬纹枕,其装饰应是受南宋流行菊花枕囊的影响,也包含了狮子戏毬图案的喜庆和镇宅寓意。

4.吉语

吉州窑还流行漏花吉语盏。如江西省博物馆藏宋黑釉剪纸贴花吉语纹盏,口径12.4、底径3.3、高6.1厘米。碗外壁为黑釉洒黄斑纹,碗内里饰菱花形剪纸贴花三组,菱花内分别写“长命富贵”、“福寿康宁”、“金玉满堂”。剪纸精细,词语吉祥,寄托了人们对未来美好生活的憧憬,富有生活气息。这类茶盏的流行,真实地反映了南宋世俗社会对金钱、财富、官运、长寿、爱情、幸福、享乐的普遍追求,是宋代高度商业经济发达的背景下,市井世俗“利欲观”的具体表现。

四、法效百工

南宋吉州窑的装饰,除受禅宗、士人精英文化、市井世俗文化的影响之外,还有一个显著的特点,就是对丝织品纹样的借鉴和对漆器、金银器等工艺和玳瑁等珍稀材料肌理的模仿。南宋丰富多彩的织锦、花罗、缬染纹样,对吉州窑装饰可谓影响最大。金银器、漆器工艺的高度发达,以及龟筒、玳瑁等珍稀材料制作的奢侈工艺品在宫廷和上层社会的广为流行,更是直接刺激了吉州窑模仿这些珍贵材料的质感和表面肌理。如黑釉玳瑁纹盏(图11),口径11.9、底径3.8、高5.2厘米。玳瑁纹是指在富有韵味的黑釉中呈现出浓淡相间、黑黄等颜色交织的斑纹,如玳瑁背甲上的色调,别具特色,有鬼斧神工之妙,宋人称之为玳瑁纹,是吉州窑独有的窑变釉。这类纹样,有的在黑处混有黄褐色的斑纹,有的在黄褐之中略呈红色,斑纹变化多样,了无雷同,绚烂多彩,显得艳丽高雅。玳瑁工艺历史悠久,早在汉唐时,人们就以玳瑁作头饰,北宋景祐年间明确规定,凡三品以下不得使用玳瑁器。在南宋高度发达的商品经济和市民阶层追求财富之风盛行的背景下,因玳瑁珍贵难得,遂成为生产成本低廉的瓷器的追模对象。

漆器在宋代属富贵之家的奢侈品,制作工复杂,产量非常低,与当时的瓷器工艺相比,价格不菲,颇受上流社会青睐。正因为如此,漆器自然成为成本低廉瓷器的追模对象。如江西省博物馆藏宋吉州窑酱釉黄彩如意云纹盏(图12),口径11.4、底径3.8、高5厘米。碗内里用黄彩绘如意云纹,其装饰意趣明显是对南宋剔犀漆器的模仿,这类仿漆器工艺的装饰同样也出现在同时期金银器等产品上,证明南宋时期各类工艺之间相互学习借鉴的情况非常普遍。

吉州窑是宋代江西著名的民窑,吉州窑工匠们用普通的原料和简单的设备创造出了朴素动人的艺术品和日用品,满足社会各阶层审美和实用的需求,以多变的釉色、丰富的装饰、优美的造型、独特的工艺和浓郁的乡土气息独树一帜,成为民窑的奇葩。它那醇厚质朴、含蓄秀丽的艺术风格在中国陶瓷发展史上占有重要地位。“江西窑器,唐在洪州,宋出吉州。”

田红玉)