陇山中的王者气象

——马家塬战国戎人墓地出土文物奇珍

□ 赵婷

陇山中的王者气象

——马家塬战国戎人墓地出土文物奇珍

□ 赵婷

陇山又名“大陇山”、“六盘山”、“鹿盘山”、“鹿攀山”等,地处宁夏和甘肃南部、陕西西部,是陕北黄土高原和陇西黄土高原的界山,及渭河与泾河的分水岭,曲折险峻。在陇山西麓的天水张家川回族自治县,有一个名不见经传的小地名,叫马家塬,千百年来它一直默默无闻于历史的长河当中,但是2006年一次石破天惊的考古发现,却彻底打破了它久远的宁静与安谧。

马家塬的考古发掘缘起于2006年的一起盗墓行动。2006年7月,张家川回族自治县公安局在木河乡桃源村抓获一批盗墓贼,缴获一批文物,根据这一线索,甘肃省考古研究所便对这一墓地展开了考古调查与发掘。经过5年多的艰苦努力,马家塬的考古发掘工作初步告一段落,取得了斐然的成绩,共发现战国时期的戎人墓葬66座,祭祀坑2座,出土了大量精美的文物精品。笔者选取部分精华文物做一赏析,以期读者对这个大山中的戎者国族有一个窥豹见斑的认识。

圆鼎,三环钮盖(图1) 通高15、口径14.5厘米。扁球形腹,子母口,双附耳,马蹄形足。腹中部装饰凸弦纹一道。弧形盖,盖顶有三个半环形的钮。马家塬1号墓出土。

这件是标准的中原式铜鼎,腹部下垂的特点已经与西汉早期的铜鼎有些接近了,所以它应当是战国偏晚时期的器物。鼎在战国晚期虽然作为礼仪用器的意义已经大打折扣,但是通过这件形态大方、表面光洁可鉴的鼎来看,制作它的工匠仍然是倾注了大量的心血,才能够制作出如此近乎完美的艺术佳作来。在茫茫陇山中的戎人墓地能够出土中原式的铜鼎,说明戎人部族与中原交往的频繁以及其受中原文化影响的程度之深。

弦纹甗(图2) 甑高16.5、口径28.5、底径15.8厘米;鬲高22.2、口径16厘米。上甑下鬲,甑侈口,窄平沿,宽弧腹,高圈足,底部有条形箅孔。鬲直口,窄平沿,高领,弧裆较高,袋足,扁足根。肩部有一对半环形耳,肩上不饰一周弦纹,足饰三道竖线和弧形弦纹。甑、鬲以子母口套接。甗是炊食器。这件甗大体上模仿了中原同类甗的造型,但是又具有自身的一些特点。中原的甗一般甑部是高大于宽或者高宽近同,腹部也较为收缩。而这件甗甑部却正好相反,是宽大于高,而且腹部弧度很大,乍看上去很像中原地区流行的盆。中原的甗在战国时期鬲部往往是宽大于高,而这件甗的鬲部却是高大于宽,而且在颈部装饰对称双环耳的做法在中原地区的甗上也是极少见到的现象,具有鲜明的地方特色。这是一件戎地本地的产品。

错黄铜几何云纹敦(图3) 球形,子母口,上下器形纹饰一致,均装饰三鸟形钮和双鸟形耳,上下口沿部位均装饰三角几何云纹,再下装饰错黄铜的卷云纹。器口还镶嵌有绿松石,使得整器显得更加精美豪华,是战国时期敦类器中不可多得的精品。这种卵形的敦在战国时期的中原地区、山西、河北地区发现较多,1952年河北唐山贾各庄出土一件敦,就跟这一件特别相似,这也是战国时期戎族与中原进行往来的实物例证。

弦纹盆(图4) 侈口、斜平沿、斜弧腹、小圈足。上腹部装饰三道凸棱,凸棱间装饰弦纹。铜盆内底残留有一道范线。这件盆虽然装饰简约,但是造型精致,光亮可鉴,是一件比较少见的艺术珍品。盆作为水器,在春秋时期的秦人青铜文化当中比较常见,这件铜盆出土于戎人墓葬不排除是秦戎交往的产物。

图1 圆鼎

图2 弦纹甗

图3 错黄铜几何云纹敦

鎏金铜壶(图5) 通高27.4、口径9.9、底径12.4厘米。长束颈,鼓腹,高圈足。腹部饰三道凸棱,有盖,盖顶有三个鸟形钮。肩部有对称的铺首衔环耳。通体鎏金。造型极为华美。这件壶是标准的中原器型,壶腹鼓出幅度不是很大,符合战国晚期铜壶的造型特点。通体鎏金,金光灿灿,造型无比华美,远看如同以为亭亭玉立的少女,给人以视觉上的享受。鎏金器在战国时期不是很多见,在偏远的戎狄之地能发现这么一件罕见的青铜壶,也是一件十分难得的事情。这种通体鎏金的铜壶绝不是一般的中小贵族所能享用的器物,它的使用者一定是戎人中的王族成员。

双铺首瓦楞纹茧形铜壶(图6) 高25.6、口径9.3厘米。3号墓出土,侈口、束颈、扁鼓腹,矮圈足。肩部短边两侧有对称的铺首耳,颈部饰杏叶纹一周,腹部饰瓦楞纹,瓦楞纹间装饰蟠虺纹,圈足饰绹索纹。

茧形壶是秦人惯常使用的器物,年代下限可以延续到西汉早期,以陶质器居多,体腹多装饰弦纹、彩绘云纹。铜质茧形壶甚为少见,而且这件壶腹部装饰的瓦楞纹也多见于中原地区两周时期的壶、簋等器物的腹部,颈部装饰的杏叶纹也是从不见于中原地区的铜器上,具有十分明显的地方文化特征,当是当地的工匠借鉴了中原的茧形壶造型,创造性的制作出了具有本族文化特色的一件器物,体现出戎人部族不拘泥于传统风俗的束缚,在思想上开拓进取的一面。

图4 弦纹盆

图5 鎏金铜壶

图6 双铺首瓦楞纹茧形铜壶

图7 三足壶

三足壶(图7) 通高24.5、口径7.5厘米。卵形,通体装饰瓦棱纹,有一盖,盖顶有一桥形衔环钮,上腹两侧有对称的铺首衔环耳。这件壶造型十分奇特,完全不见于中原地区,但是它在制作过程当中却又借鉴了中原铜器的某些因素,如瓦棱纹是常见于西周中晚期的铜簋之上的,春秋时期的秦人的簋也借鉴了这种装饰瓦棱纹的作法。三足在中原的鼎上常见,铺首衔环耳也是常见于中原地区的铜器之上。因此这是糅合了中原不同类型铜器的装饰部件形成的一件地方文化因素的铜器,是戎文化有别于中原文化的物质反映。

图8 银杯

图9 铜戈

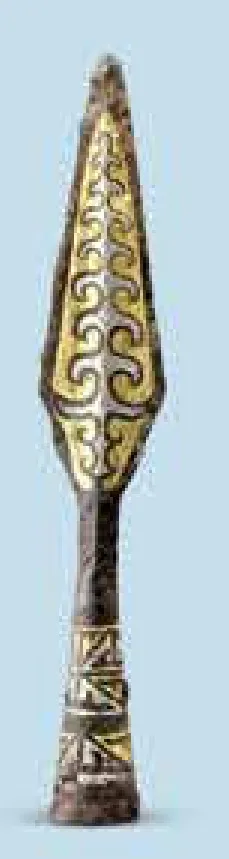

图10 鋄金银铁矛

图11 鋄金铁车軎

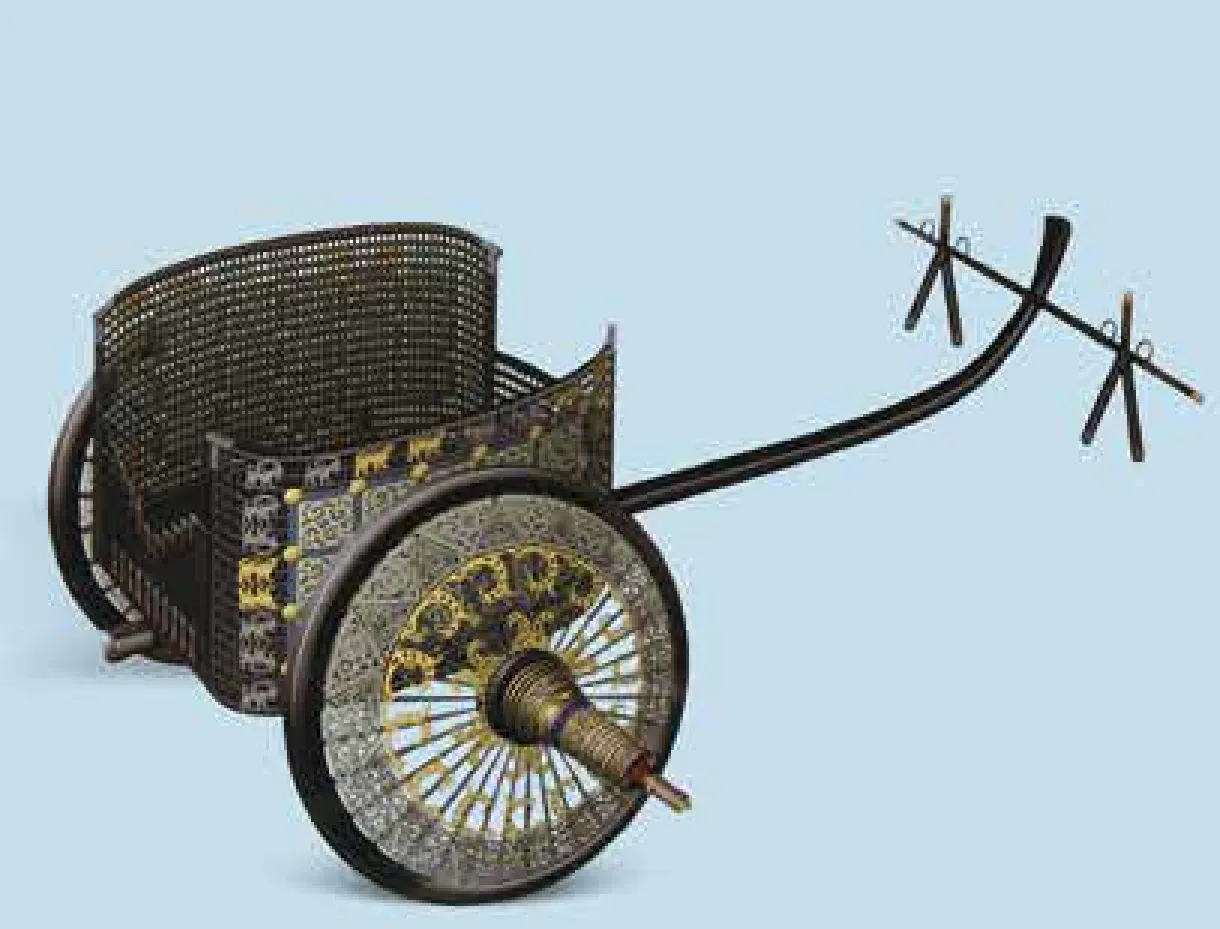

图13 辚辚战车(示意图)

银杯(图8) 高8.8、口径、底径均为6.4厘米。以较厚的银片卷曲而成。直筒形,腹部焊接有锡耳,仅留残痕。平底,底部有双孔。器表经打磨、抛光处理。金银器在我国起步较晚,最初是以锤揲而成的片状金银饰片为主,金银质地的容器发现就更晚了。目前所见最早的银质容器出现在战国时期,且数量极少,如出土于洛阳金村、现藏国家博物馆的甘游银匜、北京故宫博物院藏的素面银匜等,多为范铸而成。在生产技术相对落后的西戎故地能够发现一件经锤揲锻打而成的银质容器,当然是一件罕见的事情了,它可以促使我们对于中国银质容器的起源有一个全新的认识。

铜戈(图9) 长胡三穿,援部狭长,锋部微微向上扬起,这是战国时期铜戈普遍的特征。援部正中起脊,戈面通体锈色斑驳陆离,戈刃泛出森森寒光,让人不寒而栗。

戈本来是用于车战的勾兵器,广泛流行于长于车战的中原地区,所以在一定程度上戈也是区分华夏与戎狄的标志物之一。《左传·隐公九年》:“北戎侵郑。郑伯御之,患戎师,曰:‘彼徒我车,惧其侵轶我也。’”由此可见,战阵当中使用戈这种兵器确实非戎人所长,这么精致的一件戈出土于戎人地域,自然称得上是一件罕世奇珍了。这也说明在与中原的长期交往当中,戎人也逐步学习接受了中原的战术战法。

鋄金银铁矛(图10) 柳叶形,锋刃,中起脊,筩部金银箔上镂刻三组三角卷云纹图案,矛身金银箔上镂刻出树形图案。

这件矛的造型跟中原战国时期的铜矛十分接近,唯独鋄金的装饰工艺不见于中原地区的铜矛之上,具有独特的地方文化因素。一件简单的击刺兵器运用了如此繁复的装饰工艺,说明了它不是一件简单的实用器,而是部族首领的专用之物,是权力的象征。

鋄金铁车軎(图11) 整体呈喇叭形,有长方形穿孔。后段呈管状,饰凸宽带格栏一周,上贴金箔。除凸宽带外,其余部位在金银箔上镂刻忍冬纹。

图12 金车舆饰与虎形金带饰

图14 高浮雕兽面纹金带钩扣

铁鋄金是一种非常复杂的工艺,“鋄”简单地解释为撞击,它需要事先把纹饰手工雕刻成型,再用锉刀在铁表面锉出比头发丝还细的网格纹路,然后用极薄的金箔铺在成型的器物上,多次地、高频率地敲打,让金箔嵌在网格中。因为金是比较柔软的,延展性非常好,在高速的撞击下,会依附于这个铁器的表面。铁鋄金凭借极其考究的做工、精致的图样,一直都只流传于达官贵人手中,是身份尊贵的象征。这种工艺,需要工匠拥有极其娴熟的技艺和非常好的耐心。在东周时期我们常见镶嵌、错金的装饰技法,但是这种在铁器上鋄金却是一套非常罕见的工艺,这不能不说是陇山戎人的独特创造。

因为周边国族的文化科技普遍要落后于中原地区的缘故,中国自古以来的中原王朝向来都秉持着一种“贵中华而贱夷狄”的观念,这套鋄金器的出现,是对于这种观念的有力冲击,说明在某些特定的方面,戎人也有技高一筹、独树一帜的过人之处。

金车舆饰、虎形金带饰(图12) 车舆饰有虎形和大角羊形,均装饰于车舆侧面,虎形金带饰装饰于墓主人腰部。这几件饰品均用薄金片剪切成,正面经打磨、抛光,体表錾刻有密集的圆点。

动物造型的片状饰件多与北方草原文化有密切的关系,这样的艺术品装饰在中原地区流行的战车上,体现出一种华夏、戎狄文化相互交融的艺术风格,这与马家塬地处戎夏交界处的地理位置是分不开的。

戎人墓葬出土戈、车饰,说明战国时期的车战已经不再为中原国族所垄断,只要有利于本族的生存与发展,可以有赵武灵王的胡服骑射,也可以有西戎部族所拥有的长戈高车,马家塬出土的辚辚战车便是明证(图13)。

高浮雕兽面纹金带钩扣(图14) 带钩钩首为长颈龙首状,钩身运用浮雕的手法,雕出兽面和双龙缠绕状。马家塬墓地出土了两件金带钩,这是其中非常精美的一件。据有关学者研究,在战国中晚期,陕、甘地区的士或者平民秦人广泛使用金银或者错金银带钩,对金银装饰品的喜爱出现平民化的趋势。

马家塬战国墓出土的鼎、甗、鎏金壶等容器制作精美,气势雄浑,体现出磅礴的王者风范,即使是某些小件器物,看似不甚起眼,但是在文化风格上却独具地方文化特色,在历史的长河中沉淀为戎与中原文化交流的物证。

中原的鼎、甗、盆传入戎狄,戎狄的某些器物风格却又影响着中原的器类,中原与戎狄,二者之间不是简单的征战杀伐,更重要的是二者之间的文明互动,只是这些水乳交融般的历史事实大多未载入史册而已。马家塬战国戎人墓出土的器物中交汇了中原与边陲两种风格的文化遗物,必将成为文献记载的最好补充。

(文中所引用图片均来自甘肃省考古研究所编《西戎遗珍—马家塬战国墓地出土文物》,文物出版社,2014年。)

郭彤)