汉 玉 还 是 宋 仿

——天津博物馆藏玉断代及方法探讨

□ 李惠新

汉 玉 还 是 宋 仿

——天津博物馆藏玉断代及方法探讨

□ 李惠新

天津博物馆是一座在国内外颇具影响的历史艺术类综合博物馆,其文物藏品门类丰富、精品荟萃,具有极高的欣赏和研究价值,其中所藏之古代玉器,涵盖了从新石器至明清年代漫长的历史时段,精彩纷呈,是我们系统学习和了解中国玉文化的极好基地之一。

因为事务与兴趣使然,笔者近年来有缘频繁观摩和研习天津博物馆艺术大餐,面对琳琅满目的各代古玉,常有留恋忘返之感,其中更多的当然是收获和享受,但除此之外,也渐渐生出了些许的困惑和感触。那困惑来自于该馆对一些旧玉的断代,觉得其结论未免显得太过保守或欠妥了些。由此而生的感触则是:对于一个以征集、调拨或旧藏为主而少有出土文物支撑的博物馆而言,其对于藏品的鉴别和断代,如何才做得更加的科学和准确一些?近期拜读米海若先生的《天津博物馆藏宋代仿古玉器赏析》(《收藏家》杂志2017年第7期P76-78),其介绍和观点,正应了笔者困惑之所在,因此顿生感慨,有不吐不快之意。本着“疑义相与析”的态度,现不揣冒昧,撰文表达自己的思考,以就教于米海若先生及诸位方家同好。

一、断代探讨

在《天津博物馆藏宋代仿古玉器赏析》一文(以下简称《赏析》)中,作者例举了5件馆藏“宋仿”玉器,并以5件对应的相似形出土古玉或古器作为比照,行文加以说明,以作推介。这里,我们先不说作为对应比照的那几件古物,它们在时代风格和形制等等方面是否具有可比性问题,而就那些古玉所具备的内涵和气息而言,显然它们本身具有更为可靠的说服力。这里笔者选择其中三件玉器,试从不同角度加以论证,说明它们应为汉代古玉,而被列为“宋仿”,应该是一种误判误解。

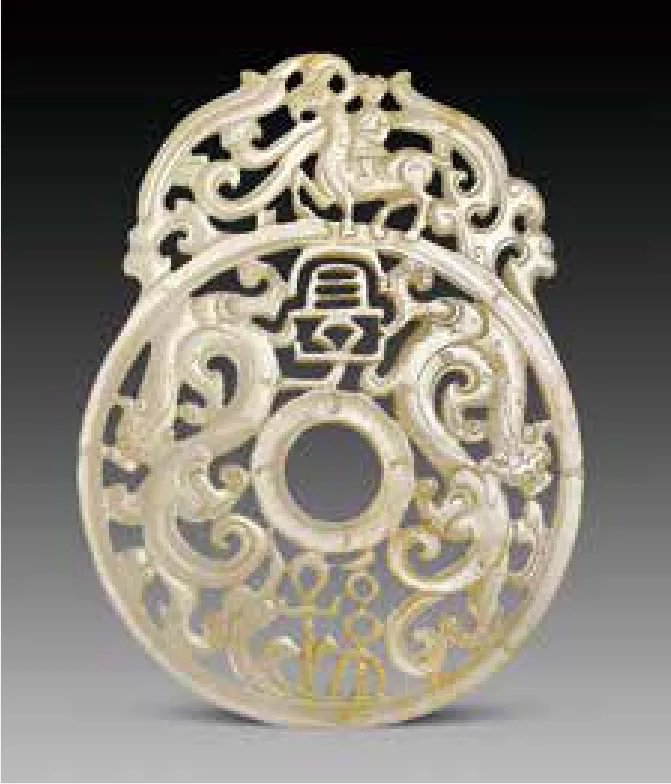

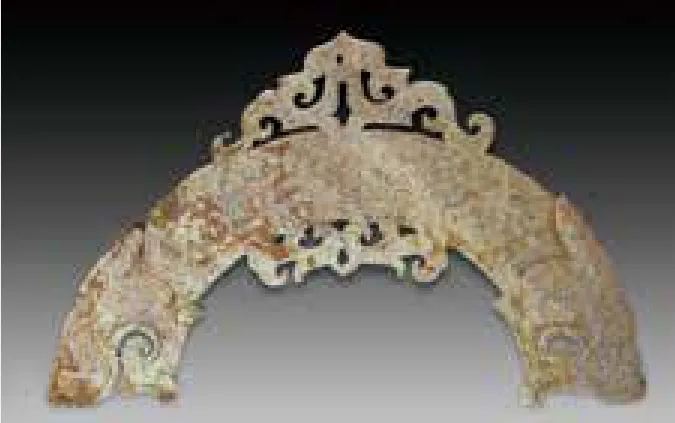

1.白玉龙凤形佩(图1,尺寸规格见原文,从略,下同)。这件白玉龙凤玉佩,材质纯净,器型凝重而大气,似为汉代王侯贵胄用玉。1977年江苏省扬州市邗江区甘泉村发掘的西汉“妾莫书”木椁墓,就出土了二件形制与大小基本相似的璜形玉佩(图2、图3),而该墓的主人,专家推测应为广陵王的后宫墓。这种玉佩正确的用途应为玉璜组佩中的一件,因此称其为“璜形玉佩”似更为妥帖。玉佩长度为11.2厘米,与汉代流行的玉璜大小相符。玉璜运用透雕手法,以曲体回首的龙、凤及花蕾纹作为图案造型,龙首张口露齿,幅度极大,其上、下唇相向翻卷,成一圆弧,并与璜体一出脊之圆弧相咬合,显得气势张扬。额头与耳尖成锥状,略上翘,岐角分叉,棱角十分鲜明。此种轮廓与体态,与2006年天津市蓟县西关墓出土的汉代玉佩,具有相似的风格特点(图4)。而在战国与汉代的龙凤形玉佩中,凤鸟往往作为辅助或陪衬的角色,呈二二对称,或分或合附着于龙体之上,因此它的形象,常常被刻划得秀美灵动、小巧婉约,而决无喧宾夺主之感(图5)。纵观此白玉龙凤形佩,其一对尖喙卷尾、曲折有致的凤鸟设计,同样符合这一精神。再从工艺来看,以透雕勾勒形体的技法已十分娴熟,镂空处可见老道而古朴的拉丝痕迹;龙体勾云、网格等阴刻纹饰及凤尾细密之集束纹,以及简约而又传神的滴水形圆眼(图6),看似随意刻划,实则精雕细描,其线条纤细,纹饰舒展流畅,可以看到汉代游丝毛雕技法的工艺韵味……凡此种种,从选材、形制、风格、工艺等历史文化内涵诸因素来分析,笔者有理由认为此件白玉龙凤形佩,应是汉代中晚期到东汉时期的璜形玉佩遗珍。而将其列为宋仿,约略是因为玉色的纯净?全面观之,似乎显得可信度不足。

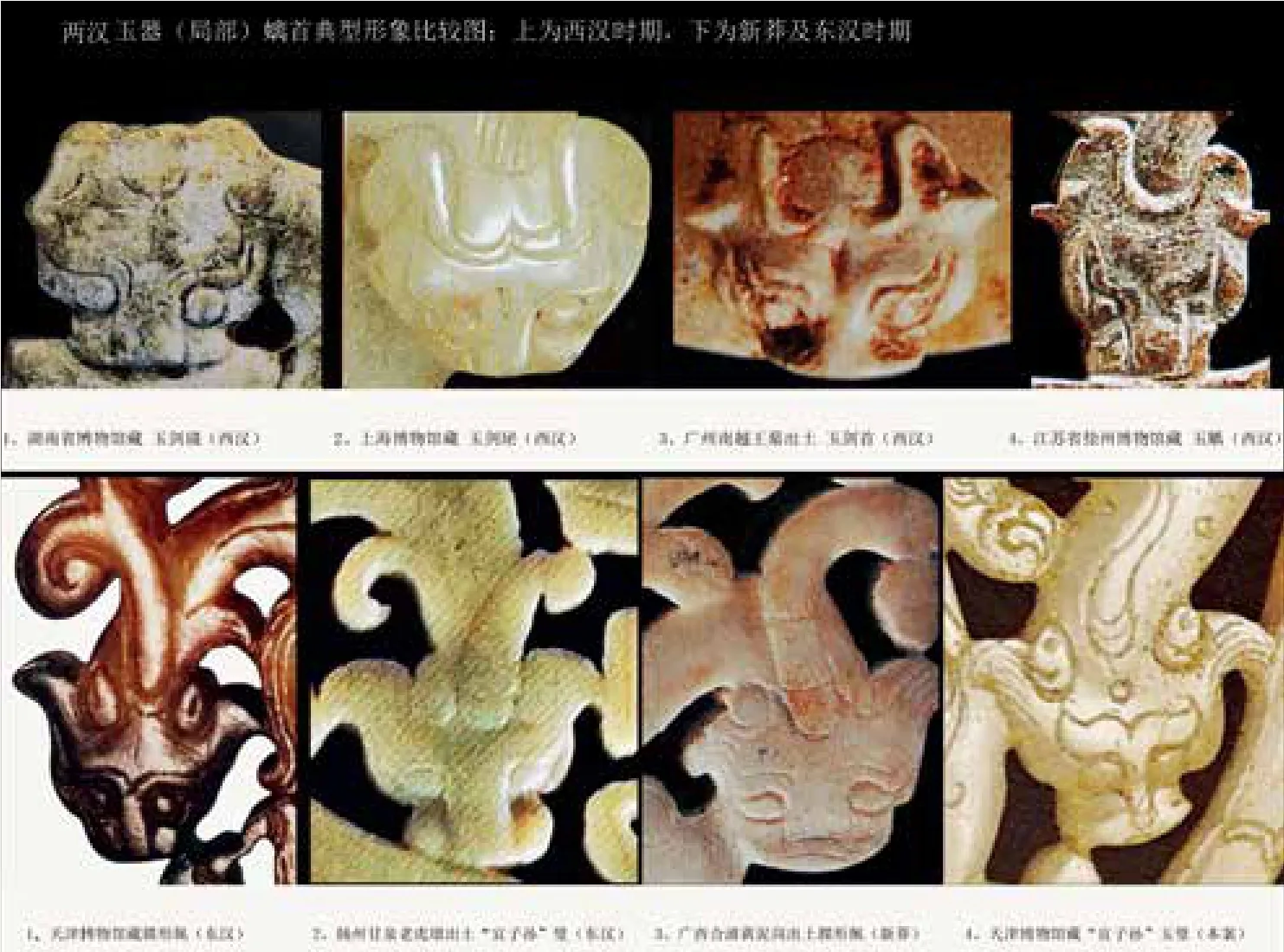

2.白玉双螭纹宜子孙璧(图7)。较之于前朝,东汉时期的玉器雕琢,有三个方面的特征尤为显著:一是辟邪祈福类题材有所拓展,然更多的开始凸现出实用性、装饰性和世俗性的意义;二是带吉语铭文类的玉器较为流行,如“益寿”、“延年”、“长乐”、“宜子孙”等佩饰常有发见;三是片状透雕与出廓技艺被普遍运用,并已经发展到了炉火纯青的程度。该“宜子孙玉璧”,总体上具有上述东汉时期玉器的特质。与江苏省扬州市甘泉老虎墩东汉墓,及山东省青州市谭坊镇马家冢子村东汉古墓出土的二件“宜子孙”玉璧,属于同一类型的精彩之作(图8、图9)。所不同的只是,构思与布局各有千秋,但这并不妨碍我们对其时汉人祈福长寿、子孙安乐等民俗文化和社会追求的理解。

图1 (上) 图4(下)

图2

图3

这件玉璧题材为双螭(龙属)、凤、人与瑞兽(福德羊)及“宜子孙”三个吉祥语组成。双螭曲体呈S形,对称分布于玉璧的廓内,中间有“宜子孙”三字隔离,并通过透雕的技法,将璧体纹饰布局得疏密有致,华美生动。螭的身背,矫健灵活,并阴刻有短直的羽毛纹和圆圈纹,这种阴刻圆圈纹的螭龙细节,在之前少有出现。而螭首,与西汉时期相比,在脸部轮廓的处理上则有了较多些微的变化:“几”字形耳由内敛而向外舒展,状如角,且有短直阴线修饰耳际,因此整体看去平滑有余而立体感稍嫌不足,脸型也由平直方正变成类似三角形状,这些特点,除了上述扬州市甘泉老虎墩东汉墓出土的“宜子孙”玉璧外,我们还可以在诸多出土物或馆藏玉器中找到佐证(图10)。而为了创造一种流畅的美感,该璧内廓的双螭,被玉工刻划得曲体蜿蜒、灵动飞扬,这种螭纹题材的构思方式,追求的是剔透玲珑而不是气势和张力,应该是东汉时期典型的艺术风格,我们从上海博物馆所藏同一类型的透雕螭纹玉佩身上(图11),约略也能体味到这样的一种意蕴。

图5

图6

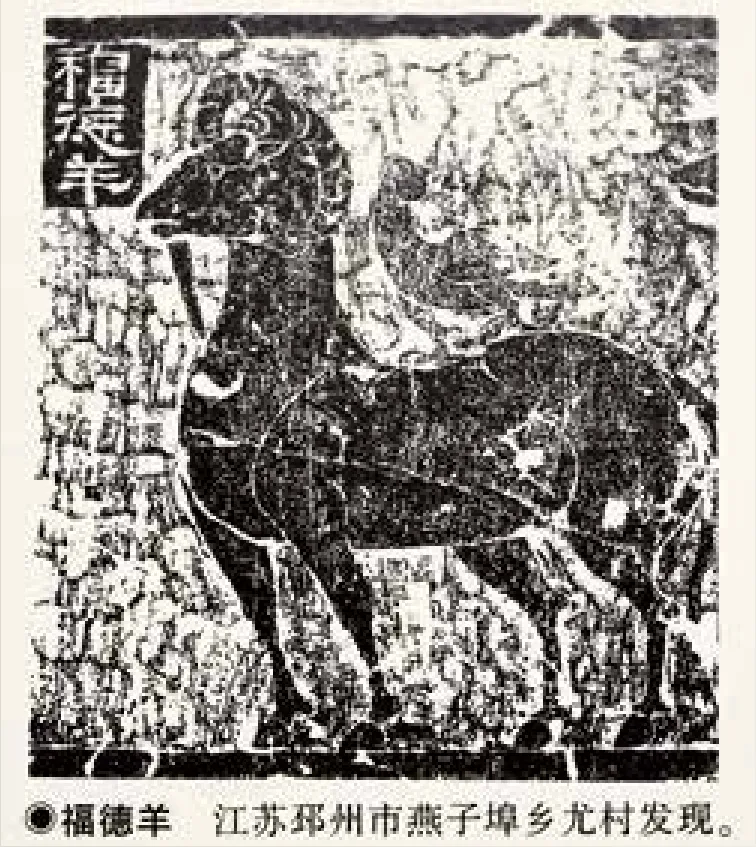

璧端出廓处则为抽象的凤纹,中间饰人骑瑞兽—这也许正是影响我们对这一玉璧作出准确断代的瓶颈—但它恰恰是同样体现了东汉时期的文化内涵和审美精神。首先,玉工为了达到一种特殊的修饰效果,通过简化、变形或夸张处理,运用透雕手法,将凤鸟婀娜多姿的形象雕琢成一种抽象的修饰性图案,这应是两汉时期玉器创作的一大特色。广州南越王墓出土的龙凤形玉璜,和扬州甘泉“妾莫书”汉墓出土的龙凤纹韘形佩,其佩饰的下侧和边缘凤纹,用的就是这种手法(图12、图13)。该玉璧出廓处主体纹饰,亦为如此,表现的似为一被虚化了的曲颈勾喙、挺胸凸肚、仰望云天的凤鸟,与图8之扬州甘泉老虎墩出土之玉璧,其构思如出一辙。其次,似羊动物,应是一种名为“福德羊”的瑞兽,在东汉时期极为受到人们的迷信和热爱。这不但有可信可靠的考证资料为证(如江苏邳州燕子埠东汉彭城相缪宇墓、山东临沂罗庄吴白庄东汉墓、陕西缓德县四十里铺镇后街村东汉墓出土的画像石上,均有此等画面出现,见图14、图15、图16),而即便从较多的文字史料记载中,我们也知道作为汉代人信仰中的吉祥物,羊被神化成可以给人带来好运甚至可以引领升天的神物,诚如东汉刘熙在《释名》所曰:“羊,阳也。言阳气在上,举头高似若望之然也。”陕西西安市西北郊大刘寨村武库汉墓,也曾出土过一件羊形玉佩(图17),有专家考证此玉佩中的瑞兽应为“獬豸”,并认为“其形象取自山羊原形”,而古人对獬豸的描述也便是羊属动物(《后汉书·舆服志下》:“獬豸,神羊,能辨别曲直……),这样看来,不管怎样,羊作为汉人的偶像之一,偶尔闯入汉时玉器创作的题材之中,从文化内涵来理解,也是完全合乎于情理的。何况,有骑羊少年,悠然自得——这种构思,与“宜子孙”祈愿,也是融洽吻合,而并不显得突兀。由此,笔者认为该璧应断为东汉佳作,而与宋仿无关。

图7

图8

图9

图10

图11

图12

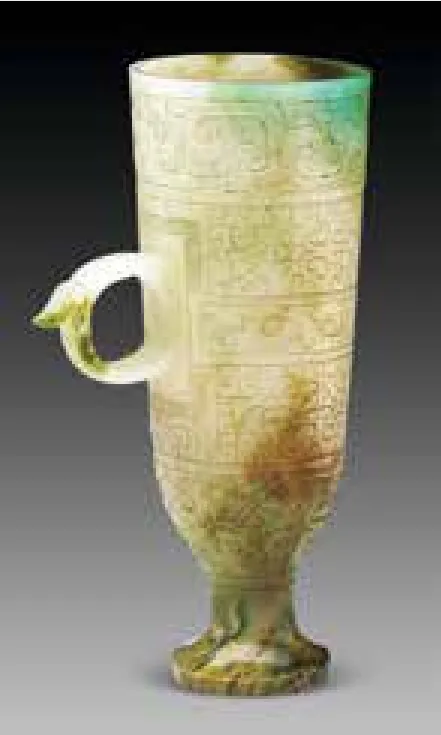

3.白玉云纹玉杯(图18)。这件高足玉杯,掏膛、钻孔、浅浮雕、阴刻、碾槽……从造型到工艺,经历有一个十分繁复的制作过程,而绝非如“赏析”文中所引述的是宋人“徒胜汉人之简,不工汉人之难”那般,“刻意模拟”。从器型看,玉杯为深腹,环形出尾短柄,高圈足,口径略大于足径,杯身斜直呈斗状,这种形制,与台湾故宫博物院所藏有一件名为“单柄盃”的刻纹玉杯(图19),和江苏徐州狮子山楚王陵出土的青黄色素面玉杯(图20),应该属于同一类器物,因此可以看作是秦汉时期较为典型的玉制贵族用品。而纹饰与布局,更接近于台北故宫那件,是由底部的弦纹、丝束纹和杯体五个不同区域的纹饰组成。在这五个区域中,中间区域较大,是为主体纹饰,表现的是具有神话色彩的生灵,闹腾于云雾之中,是秦汉年间人们所信仰和追求仙境景象的写照。上下二片区域,则起到烘托和装饰的作用,它以龙首纹、柿蒂纹以及勾云纹作为图案,呈二方连续排列。龙首纹已作了简洁抽象的处理,只是通过几组云纹状线条及一个代表眼睛的圆点,来勾勒出卷唇吐舌的头部轮廓。此种构图方式,自东周至秦汉被广泛应用,似为这一时期玉器装饰艺术的一大特色(图21)。该玉杯在主体纹饰的上、下二区,以二个龙首为一组,相向而列,满密而规整,且气势恢弘,具有极佳的装饰效果。而外围二区,均以柿蒂纹为题材。柿蒂纹的图案,同样盛行于战汉时期的古器物尤其是各种器皿类装饰,汉以后,渐趋消失。河南省博物院所藏的嵌玉鎏金铜饰(图22),其上面的嵌玉部分,用的便是柿蒂纹图案。广州南越王出土一深腹玉杯,其杯足和托架(图23),以及陕西西安市西郊车张村出土的秦式玉杯下部(见原文图8),同样以柿蒂纹式样作为装饰(图23)。而该玉杯的柿蒂纹分布于顶部与底部二区:杯口上区以阴线菱形分格,等距离均匀植入柿蒂形花瓣,空白处再以勾云纹充实,力显饱满华丽;杯足下区则以浅浮雕工艺,绕杯一周雕琢出齐整划一的柿蒂纹饰,显得空灵而庄重……这样看来,这件造型规整、构思奇丽、雕琢精致的玉制器皿杰作,实为秦汉时期的文物。而后人将其断为宋仿,亦不能不认为是“冤假错”案。

图13

图14

图15

二、方法探讨

图17

对古代玉器的断代和鉴定,是一件十分严谨和严肃的工作,因为它涉及到许多门类的学科,缺乏对任一环节的正确理解,都有可能造成结论的偏差。但是,由于中国古玉文化博大精深,而考古研究与断代鉴定又未能形成有机连接,加上时代风格与工艺变化繁复,所以对于古玉断代所产生的的难度,也是显而易见的。不过,笔者认为,科学的思维方法、认真严谨的态度,以及有理有据的求证,这些要素,应该是我们首先需要掌握的准则。近几年艺术品市场发展迅猛,而对古器物的鉴定则是乱象众生,其根本原因,在排除了个体道德涵养的因素之外,更多的是因为我们的观念和思维, 偏离了这些最基本的准则,从而使收藏大众对于古玉的认知,常常处在一种似是而非、不知所措的困惑之中。这里,有些问题似乎更加需要引起我们的重视和探讨:

1.“传统经验”与“客观标准”。自宋以后,前人在古玉断代与鉴定方面积累了大量的知识和经验,为我们留下了一笔可贵的文化财富。但是客观地说,新中国建立以来,潜心研究并致力于古玉收藏的大家如凤毛麟角,因此,对于古玉鉴识方面的方法,系统性的学科至今尚未形成,经验主要还是来源于前人的总结。但是,传统经验不是一成不变的真理,它也要经过客观实践的检验,也要根据事物的发展变化,来进行不断的修正、充实和提高。可以肯定,在古玉断代没有科学仪器可资帮助的情况下,经验是会起到非常重要的主导作用。但如果忽视了事物本身的客观存在,缺乏实事求是和与时俱进的意识,那么,传统经验就是一个僵化的教条。后人发现宋代“厚古之风盛行”,因之“仿古之风油然而生”,这些都是事实,并且有史书记载,但涉及到一件具体的古玉,那么就应该着眼于古玉本身的特质,而不是用宋人“厚古之风”这一概念去生搬硬套。所以,离开了对个案的具体分析,所谓的器型不够“古拙”,工艺“纤弱”、“滑软”等等之类的词汇,都并不具有说服力。我们看到不少对于古玉的断代意见,不是落入窠臼,就是漏洞百出,多数情况下的缘由,就是这种“经验先行”的思维,妨碍了对事物的正确判断。

图18

图19

图20

图21

图22

图23

2.“保守模式”与“保险系数”。进而联想到,近几年在一些专家著录、网络论坛或鉴定活动中,对于藏界甚至馆藏古玉的断代,常常出现在真假上“宁非勿是”和在年代上“宁后勿前”的奇怪现象,但凡在视觉上陌生的古玉,通常都会被否定;但凡古气盎然而尚未更多的了解其内在底蕴的古玉,则大多被认为是宋代或明代以后的仿品。此“法则”据说具有较高的“保险系数”。这也便是时下古玉收藏界的通病之一。我们说,宋代本朝玉器,自然也有过自身的辉煌和特色,比如造型与装饰上的用心,反映现实生活的人物、动物、植物及花卉纹题材大量涌现,镂空、琢磨与抛光的创新与精当,等等。然一件汉代的古玉,只是因为视野与知识所限而尚未“读”懂,并且在没有详实的事实根据来论证它在哪些方面具有“宋代的时代特征”?又在哪些方面体现了宋代的工艺特色等等方面的情况下,仅凭一些想当然的推测,又怎么能得出令人信服的结论?由此,对于它的断代的准确性和保险系数,自然也是值得我们怀疑和商榷的。

3.“科学态度”与“无据立论”。古玉尤其是汉代之前的高古玉器,其形态千差万别,有的似乎有章可遁,比如那些典型工艺、典型材质以及璧、璜等特征鲜明的标准器,也有的则面目生疏、非同寻常,比如在坑口、形制、纹饰等方面未有参照物可供比对参考的某些古玉。诚如前人所言:“辨古玉,亦若医者之辨症。然症有变化,古玉亦有变化。临而视之,皆不可预存我见者也。”这就更需要我们以科学严谨的态度,来对每一件“临而视之”的古玉,作多环节立体化的审察,并捕捉它们身上每一个真实的细节和信息,加以综合分析与合理推断,从而作出正确的判断。须知,真古玉,有许多也并不真按规矩出牌:玉表可以是沧桑的,也可以是鲜亮的;纹饰可以是流畅的,也可以是晦涩的;工痕可以是显然的,也可以是经过精工打磨而踪影难觅的……如此等等,不一而足。而草率敷衍、简单粗糙的态度和作风,则是古玉断代的大忌。面对一件古玉,在没有任何科学依据、理由和了解事实真相的情况下,仅从概念出发便随意作出是非真伪判断,这样的结果,并不仅仅委屈了一件古玉,它对于如何给广大收藏爱好者以正确的引导、如何在古玉收藏和研究领域提倡严肃慎密的治学之风,也是有着极为不利的影响。无据立论违背最基本的科学精神,当可摒弃。

以上只是笔者肤浅的思考,由于学识等局限,其中的观点,也仅是一家之言,旨在针对当下古玉断代中的某些现象,通过客观公正的切磋讨论,以互相交流学习,不断扬长避短,为营造一个科学而又健康的古玉研讨环境,尽一己微薄之力。

注释:

①刘云辉《武库遗址出土的玉雕怪兽为獬豸考》,《文博》2007年1期。

②(清)蔡可权《辨玉小识》。

尹翌)

勘误:

本刊2017年第7期77页中,图5与图6的图片位置相互颠倒。