头针配合平衡针刺法治疗脑卒中后肌张力增高的临床疗效

张桂芳 王骐 曾军燕

头针配合平衡针刺法治疗脑卒中后肌张力增高的临床疗效

张桂芳 王骐 曾军燕

目的探讨头针配合平衡针刺法治疗脑卒中后肌张力增高的疗效。方法选取2013年10月-2016年10月本院神经内科收治的脑卒中后肌张力增高患者66例,采用简单随机化方法将患者分为观察组31例与对照组35例;观察组采用头针配合平衡针刺法,对照组采用传统脑卒中恢复期针刺方法;比较2组患者治疗前后肌张力、肢体运动功能及生活自理能力。结果治疗前2组患者肌张力评分比较无显著性差异(P>0.05);治疗结束后观察组肌张力评分显著优于对照组(P<0.05);疗程结束后2组患者肢体运动功能及生活自理能力均能显著改善观察组治疗前后比较有极显著性差异(P<0.01),对照组治疗前后比较有显著性差异(P<0.05);2组观察组Fugl-Meyer及Barther Index评分优于对照组(P<0.05)。结论头针配合平衡针刺法能够有效降低脑卒中后增高的肌张力,改善患者日常生活自理能力,促进肢体运动功能恢复。

头针 平衡针刺法 脑卒中 肌张力增高

肌张力增高是中枢神经系统疾病的常见并发症,可见于脑卒中、脑外伤、帕金森病等,尤其多见于脑卒中,临床表现为肌群的肌张力增高,进而引起肌肉运动协调异常,给脑卒中患者的日常生活及生存质量造成严重影响[1]。研究发现,脑卒中后由于中枢系统运动神经元间相互制约、相互作用关系失衡,导致运动抑制系统作用减弱,以致运动环路兴奋性增强,肌张力增高,从而引起患者肢体功能、生活自理能力降低,影响生活质量[2-3]。因此,采取有效的治疗措施来降低肌张力及缓解痉挛状态是进行有效康复的关键。本研究旨在观察头针配合平衡针刺法对脑卒中后肌张力增高患者肢体运动功能、日常生活自理能力、生存质量的影响,为临床治疗提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

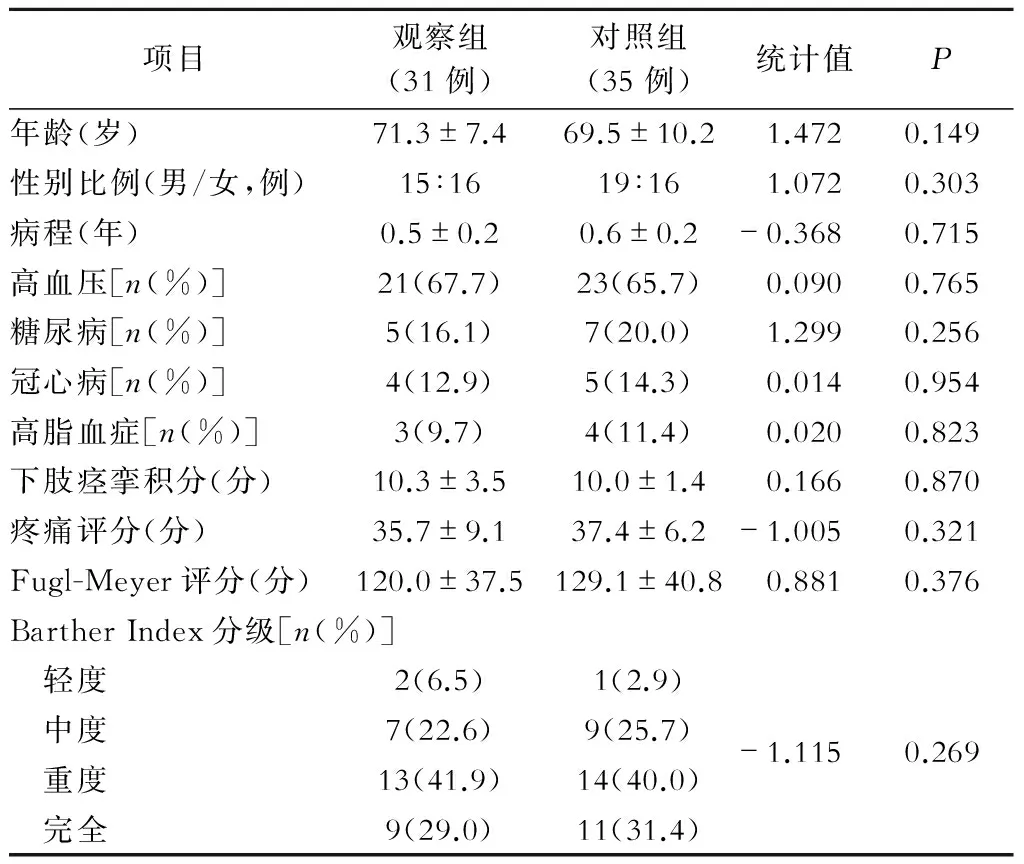

选取2013年10月~2016年10月本院神经内科收治的脑卒中后肌张力增高患者66例,采用简单随机化方法将患者分为观察组31例与对照组35例。经临床诊断均符合中医中风病诊断标准及1995年中华医学会第四次全国脑血管病学术会议修订的《各类脑血管疾病的诊断要点》中脑卒中诊断标准[4],Ashworth≥1级;排除非脑卒中所致肌张力增高、既往运动功能障碍、合并严重心、肝、肾及精神疾病患者。本研究已经过本院伦理委员会批准,每位患者均已签署知情同意书;所获得的患者资料仅用于科学研究,不外泄于他人。具体临床资料见表1。

1.2 方法

1.2.1 体位

嘱患者放松,取仰卧位,手臂伸直,掌心向躯干;下肢自然伸直,腘窝处垫高15 cm左右,支撑踝关节使其保持中立位。

1.2.2 手法

观察组采用头针配合平衡针刺法:焦氏头针取穴于对侧运动区、足运感区、风池(双侧);快速进针、快速捻转,200次/min左右,捻转1 min,留针30 min。张力平衡针法第一组穴:取上肢屈肌侧极泉、尺泽、大陵,下肢伸肌侧血海、梁丘、照海穴位,75%酒精消毒,取直径0.32 mm,长40毫针快速针刺穴位,得气后每穴行柔和均匀捻转手法1 min,频率60次/min,出针轻柔缓慢,以不出现肌肉抽动为度;第二组穴:取上肢伸肌侧肩髃、天井、阳池,下肢屈肌侧髀关、曲泉、解溪、申脉穴位,75%酒精消毒,取直径0.32 mm,长40毫针快速针刺穴位,得气后每穴行柔和均匀捻转手法1 min,提插幅度1~3 cm,捻转角度(180±10)°,频率60次/min,出针迅速,以出现较强针感为度。

对照组采用传统脑卒中恢复期针刺方法:常规消毒,取直径0.32 mm,长40~75 mm毫针,快速振翅穴肩髃、曲池、外关、合谷、环跳、风市、足三里、阳陵泉、丰隆、绝骨、三阴交、昆仑、太冲穴位,常规酒精消毒,取直径0.32 mm,长40~75毫针快速针刺穴位,得气后每穴行平补平泻之均匀提插捻转手法1 min,提插幅度2 cm,捻转角度(180±10)°,频率60次/min。

1.2.3 时间

2组均留针30 min,出针前分别采用上述手法运针1 min,1次/d,10 d为1疗程,共治疗3个疗程。

1.2.4 观察指标

(1)治疗前后肌张力;(2)治疗前后Fugl-Meyer运动功能评分:共计100分,其中上肢66分,下肢34分,得分越高表明运动功能越好;(3)治疗前后Barther Index生活自理能力评分:改良Barthel指数评定,包括10个项目,>60分为良,60~41分为中,<40分为差。所有评定由同一医师进行,每次测定做3次取平均值。

肌张力评定采用Ashworth国际通用量表:0级表示无肌张力增高,记4分;Ⅰ级表示肌张力轻度增高,局部屈曲稍受阻,记3分;Ⅱ级表示肌张力明显增加,但局部尚易屈,记2分;Ⅲ级表示肌张力重度增加,被动活动困难,记1分;Ⅳ级表示肢体屈伸受限,呈强直状态,记0分。

1.2.5 统计学处理

2 结 果

2.1 2组一般临床资料比较

由表1可知,2组患者年龄分布、性别比例、病程、合并症、FM评分、BI分级等一般资料比较均无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

2.2 2组治疗前后患者肌张力评分比较

由表2可知,治疗前2组患者肌张力评分比较无显著性差异(P>0.05);治疗结束后观察组肌张力评分显著优于对照组(P<0.05)。

表1 2组一般临床资料比较

表2 2组治疗前后患者肌张力评分比较,分)

注:与对照组比较,*P<0.05

2.3 2组治疗前后Fugl-Meyer运动功能评分比较

由表3可知,疗程结束后2组患者肢体运动功能均能显著改善,观察组治疗前后比较有极显著性差异(P<0.01),对照组治疗前后比较有显著性差异(P<0.05);观察组治疗后Fugl-Meyer评分优于对照组(P<0.05)。

表3 2组治疗前后运动功能评分比较,分)

注:与同组治疗前比较,△P<0.01,▲P<0.05,与对照组治疗后比较,*P<0.05

2.4 2组治疗前后Barther Index生活自理能力评分比较

由表4可知,疗程结束后2组患者生活自理能力均能显著改善,观察组有极显著性差异(P<0.01),对照组治疗前后比较有显著性差异(P<0.05);观察组治疗后Barther Index评分优于对照组(P<0.05)。

3 讨 论

肌张力增高是一种伴随上运动神经元损伤而出现的常见并发症,限制了患者的运动功能恢复,因此及时治疗患者的肌张力异常增高和痉挛状态是疾病康复的重点和难点[5]。临床上常见的治疗手段有针刺治疗、药物治疗、手术治疗和电刺激等,针刺疗法一直是脑卒中偏瘫的主要手段,临床报道疗效显著[6]。严晓艺等[7]认为阴阳失衡是脑卒中后肌张力增高的主要病理机制,在肢体表现为阴急阳缓,故可采取补阳泻阴法对拘急侧及迟缓侧应用不同的针刺方法,临床效果显著。李作伟等[8]通过长期临床和科研积累将经筋刺法、平衡肌张力针法、泻阴补阳针法相结合对脑卒中患者肢体痉挛治疗效果满意,认为联合针刺法能有效缓解肌肉痉挛,降低肌张力,缓解患肢疼痛,有利于患者肢体功能的恢复,改善其生活自理能力。

表4 2组治疗前后生活自理能力评分比较,分)

注:与同组治疗前比较,△P<0.01,▲P<0.05;与对照组治疗后比较,*P<0.05

脑卒中后肌张力增高病因较为复杂,中医认为该病属于中医痉证、萎证、挛缩证等范畴,是由于脑卒中患者阴阳失衡、脑髓失充、气滞血瘀、脉络失养所致[9],故可采用“从阳引阴,从阴引阳”使气血充合,辨证施治,从而到达阴阳平衡而降低肌张力[10]。

本研究所采用头针可调节阴阳,平衡上下,益髓健脑,改善微循环,头针的刺激区控制肢体的运动功能,增强中枢系统的外周传导功能,使大脑运动功能恢复正常[11-12]。平衡针刺法选取肌张力优势侧及非优势侧有效穴位,优势侧采用弱刺激手法,非优势侧采用强刺激手法,以协调肌群间肌张力的平衡为重点,使肢体神经由兴奋转态转变为抑制状态,从而缓解上肢、下肢内、中、外肌群的肌肉张力的紧张状态,在脑卒中后肌张力增高的治疗中效果显著[13]。本研究结果显示治疗前2组患者肌张力评分比较无显著性差异(P>0.05);治疗结束后观察组肌张力评分显著优于对照组(P<0.05)。表明肌张力增高后治疗应以协调肌群间肌张力的平衡为中心,同时选取屈肌和伸肌上的穴位,并施以不同的针刺手法,直至出现正常的运动模式。相关研究证实,目前针刺疗法已广泛应用于各种原因引起的肌张力增高,如司世雷等[14]对病程超过2个月的肌张力增高患者给予平衡针刺法康复治疗,在治疗前与治疗12周后分别进行Ashworh、FMA和ADL量表测定,结果提示平衡针刺法有助于减轻脑卒中肌张力增高患者偏瘫肢体痉挛状态,提高关节活动度和生活自理能力,最终改善预后。

本研究疗程结束后2组患者肢体运动功能及生活自理能力均能显著改善观察组治疗前后比较有极显著性差异(P<0.01),对照组治疗前后比较有显著性差异(P<0.05);观察组Fugl-Meyer及Barther Index评分优于对照组(P<0.05)。表明两种针刺疗法均能改善脑卒中后肌张力增高肢体功能,但头针配合平衡针刺法的疗效优于传统针刺法。即联合针刺法能促进肢体形成新的正常运动模式,缓解肢体疼痛,使相关功能得到较大程度的改善和代偿,提高患者肢体运动功能和日常生活能力,改善脑卒中患者预后[15]。

综上所述,头针配合平衡针刺法能够有效降低脑卒中后增高的肌张力,改善患者日常生活自理能力,促进肢体运动功能恢复,为临床治疗脑卒中后肌张力增高提供了新的思路。

[1] 杨艳,刘传凤,唐艳华,等.针灸治疗脑卒中后肌张力增高的研究进展[J].四川中医,2014,32(1):178-179.

[2] 郝跟龙.针刺治疗脑卒中研究进展[J].中医药临床杂志,2014,26(2):204-206.

[3] 林强,陈安亮,程凯,等.针刺疗法对脑卒中患者的运动功能、平衡功能及日常生活活动能力的影响[J].中国康复医学杂志,2015,30(9):898-901,906.

[4] 中华医学会神经科分会.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995)[J].中华神经科杂志,1995,29(6):381-382.

[5] 中华医学会神经病学分会神经康复学组,中华医学会神经病学分会脑血管病学组,卫生部脑卒中筛查与防治工程委员会办公室,等.中国脑卒中康复治疗指南(2011完全版)[J].中国康复理论与实践,2012,18(4):301-318.

[6] Brainin M,Norrving B,Sunnerhagen KS,et al.Poststroke chronic disease management: towards improved identification and interventions for poststroke spasticity-related complications[J].Int J Stroke,2011,6(1):42-46.

[7] Park SW,Yi SH,Lee JA,et al.Acupuncture for the treatment of spasticity after stroke: a Meta-Analysis of randomized controlled trials[J].Journal of Alternative and Complementary Medicine,2014,20(9):672-682.

[8] 李作伟,Donatien,MOUKASSA,et al.泻阴补阳合巨刺针刺法治疗脑卒中后肌张力障碍运动功能评级Brunnstrom的疗效观察[J].中华中医药学刊,2015,33(10):2538-2541.

[9] 姚庆萍,陈静,魏丽.头针配合张力平衡针法治疗中风后痉挛性瘫痪随机对照临床研究[J].实用中医内科杂志,2012,26(10):76-78.

[10] 严晓艺,贾丽燕,张云皎,等.针刺治疗脑卒中后肌痉挛的系统综述与Meta分析[J].北京中医药大学学报,2017,40(1):52-58.

[11] 桑鹏,王顺,赵佳辉.不同经穴针刺对脑卒中偏瘫痉挛大鼠脑组织GABA_B受体表达的影响[J].中国中医药科技,2012,19(6):522-523.

[12] 于川,申斌,徐寅.平头针长留针配合张力平衡针法改善脑梗死神经功能缺损的临床疗效评价[J].针灸临床杂志,2016,29(6):36-38.

[13] Lim SM,Yoo J,Lee E,et al.Acupuncture for spasticity after stroke: a systematic review and Meta-Analysis of randomized controlled trials[J].Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,2015,2015(3):1-12.

[14] 司世雷.平衡针灸法治疗卒中后痉挛性偏瘫60例临床观察[J].中医临床研究,2014,6(10):37-38,41.

[15] 徐远红,王俊华,李海峰,等.头针联合康复训练对脑卒中后痉挛期患者运动功能及日常生活能力的影响[J].中国康复,2015,30(2):120-121.

R743.3

A

1007-0478(2017)06-0549-04

10.3969/j.issn.1007-0478.2017.06.019

712000 延安大学咸阳医院神经内科

(2017-04-10收稿)