近代粤北客家服装的结构和装饰功能分析

冯烽

(广州大学 纺织服装学院,广东 广州 510615)

客家人是自秦朝从中原地区迁徙且至今在中国南方居住的群体,是广东本地的主要族群之一[1]。粤北是广州客家的重要聚集区,其地区的客家服饰具有客家民系文化的典型特征,是研究客家服饰文化的重要依据。文中以近代粤北客家服装的款式造型为依据,通过对文献、服装证物、图像等资料的研究,分析近代客家服饰的轮廓特征与内在结构的构成形式。

1 粤北客家服装外形特点

客家人作为从中国古代中原衣冠士族南迁而来的一个民系,其服饰的构成形式特点与古代中原服饰的传统制式结构相近。客家传统文化以中原汉族文明为根本,这种意识也反映到了客家人的衣饰装扮中[2-3]。但是,由于粤北客家民系形成特点的客观原因,以及生活环境、穿着习惯等特定因素的影响,使客家服饰与中原服饰相较,在形制和文化内涵上也产生了一些变化,但总体的内在构成形式依然保留了中原服饰宽博右衽的造型特征。

1.1 宽博右衽

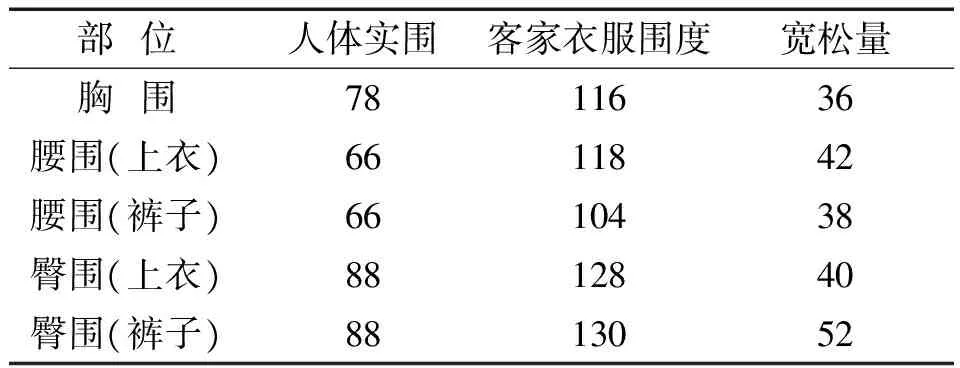

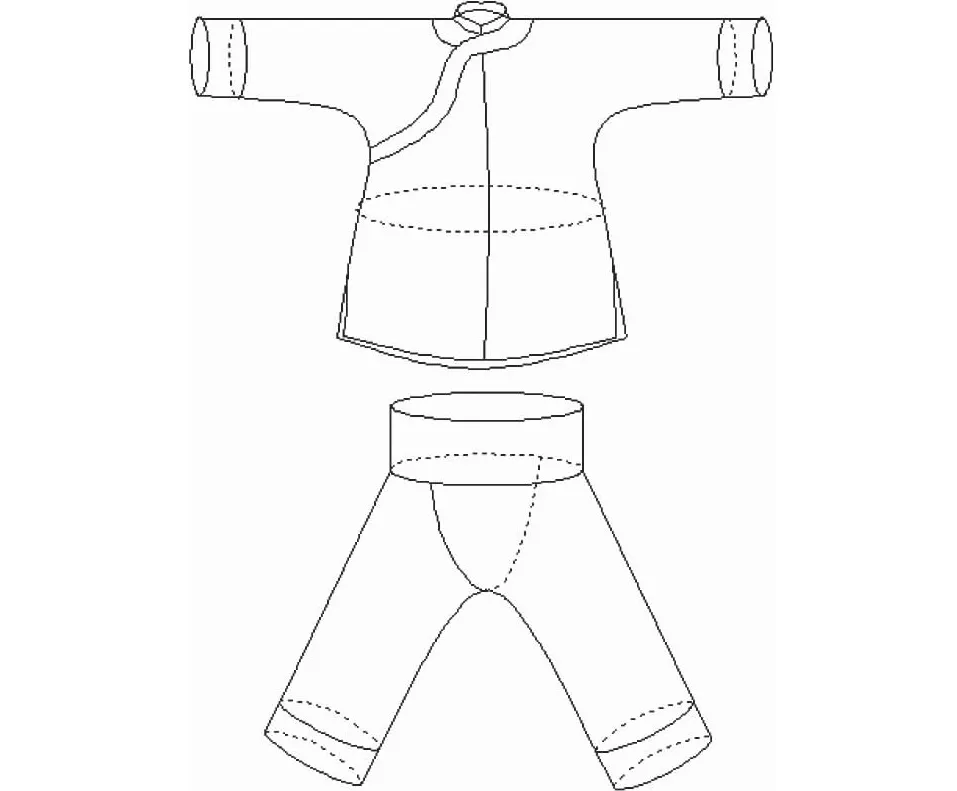

客家地区的服饰外形轮廓都有一个明显的共性——宽大。根据现有关于客家妇女服饰外在形象描述的研究,可将其概括为:上装蓝衫,右衽,宽大,造型简单;下装裤裆深且大,少裙装[4-5]。粤北客家服饰造型也不例外,无论上衣或是裤子,都保持了宽松肥大的中原服饰造型风格,客家服装平面造型如图1所示。以粤北客家女装的日常服为例,根据民国初期客家服装的裁剪方法,以及对所收集的服装样品的测量,获得客家服装宽松量数据,具体见表1。

图1 客家服装平面造型Fig.1 Flat pattern of Hakka clothing

表1 人体实围与客家服装围度部位尺寸Tab.1 Measurements of human body and Hakka clothing cm

由表1可以看出,客家服装上衣的宽度是人体实际围度的1.5倍,属于宽松形的服装,这种宽松程度有利于山区丘陵地带的活动和农务劳作。宽松的服装空间容量大,可以形成良好的通风对流系统,有快速调节人体温度和湿度的功能,适宜在潮湿闷热的南方穿着,同时不会因为外衣的大小制约内衣厚度的增加。裤型方面,粤北客家人最常穿的大裆裤,是以深裤裆、宽裤头的结构为特点,穿着功能与上衣相似。通常裤头与裤身颜色不同,裤头颜色浅于裤身,且裤头材料比较厚实。大裆裤腰间一定要摺叠几层才能系紧,被戏称“裤腰之宽,可放入一袋米”,笑话本带夸张,但足见其宽大的程度。这种服装宽松肥大,不束缚身体,对于常年参加劳动的客家人是非常舒适方便的。综合以上特点,也就不难理解满清以后的旗袍为何难以在客家人中流行了。

由图1可以看出,粤北客家服装外在形式方面的特征为:上衣一般为横直窄袖、高领、衣领连接左右襟在胸前相交、右衽(左衣襟压右衣襟称为“右衽”)。右襟压左襟被称为“左衽”,因为夷人上衣的衣襟为“左衽”,所以“左衽”便被称为“蛮服”,甚至作为蛮夷的代称,这也从一定程度上说明“右衽”是粤北客家保留中原服饰形式的一个标志。粤北客家男装后期多对襟,大概是受清朝服装影响的缘故;但粤北客家妇女的大襟衣一直保持右衽的习惯。

1.2 蓝衣简饰

粤北客家生活在相对封闭的山区,交通和自然环境与中原地区相差甚远。生活条件艰苦,自然灾害多,使客家人形成了简朴节约、勤劳的生活态度和生存法则,及追求自然朴素、不贪慕虚荣的内在美,这些都在其服饰中的有所体现[6]。粤北客家服装的颜色主要以蓝色为主体(部分老年人用黑色),在衣服领口、袖口、裤摆的边缘饰以黑边,并以红色或者粉色花边镶嵌,粤北客家俗称“牙干”,粤北客家常服上衣如图2所示。图2中C部位即为“牙干”,其色调艳丽,使服装显得端庄而不沉闷。

A:胸袋;B:侧开衩;C:牙干。图2 粤北客家常服上衣Fig.2 Informal tops of Hakka clothing in Northern Guangdong

由于山区物质来源的不稳定,劳作效率底,故客家人善于物尽其用,运用材料搭配制作服装时注意功能的合理利用,如用黑色布料做贴边,既能满足一定的审美功能,又能起到耐脏的作用,同时因为材料的叠加,增加了易损部位的厚度,可起到耐磨作用。再如袖口等处破裂,还可以用新布替换,延长服装的使用时间。

与其他同时期的客家民系相比较,粤北客家的服装无论在材料使用还是在款式设计上都要简单得多。粤北气候夏天炎热、冬天寒冷,且客家人生活在山区,经常爬山越岭去劳作,这就要求制作服装的纺织物要保暖、吸汗、透气,并且耐用。根据粤北的气候条件,当地客家人选择种植苎麻和棉花制作纺织服装材料,俗称“糙热布”或者“夏布”[7]。苎麻产于湿热的岭南,纤维细长,易染易织,耐汗渍腐蚀。麻和棉的共性是吸湿性和透气性好,而且有良好的保暖性能,所以客家人以绵麻混纺做服装面料能冬暖夏凉。到民国时期,粤北客家人主要用毛蓝布、湖北白、毛乌布以及阴丹土林(青蓝色)蓝布和自编自织的苎麻布制作服装。粤北客家服装饰物甚少,没有大面积的图纹饰裱,更没有金银等名贵材料装点,但是很讲究门襟扣子的材料:富裕人家会用比较好的翡翠或者玉石;中等家庭一般使用“毫子”(毫子是当地客家人对小面值银币的俗称);穷苦人家只用衣服的本料制作盘扣。由此可以看出客家人重视服装的实用性,但在细节的点缀上体现其身份和审美。

2 粤北客家服装的结构造型特点

客家服装轮廓特点是宽松与直线造型,没有服装结构中胸围、腰围和臀围的差量关系,不体现人体曲线美感,但能最大限度脱离服装围度的限制,从而保持良好的活动量。

2.1 单一的箱型造型

客家服装结构造型单一,几乎全是直线的外形轮廓。客家服装主体透视造型如图3所示。从立体形式上分析,客家服装的上衣就是由3个柱形圆筒构成:以衣身为中心的大圆柱体贯通连接袖子部位的两个小圆柱。裤子的立体造型与上衣基本相同,不同的是筒形的组合形式。这样简单的服装立体造型几乎不考虑人体的内在结构问题,无法体现人体美的特征,然而这种近乎空白天的服装结构却具有其良好的优势:以最简单的方式完成服装的结构设计,具有良好的通透性能和实用性。

图3 客家服装立体透视造型Fig.3 Three-dimensional Perspective image of Hakka Clothing

2.2 连片式结构的平面裁剪

粤北客家服装的裁剪方法简单直接,没有多余的凹凸造型,片衫套装结构如图4所示。这种裁剪方式的特点是前后衣身、肩袖连接为一体形成四方连片式,与现代制衣的结构制图方法有很大的区别,现代服装结构与客家服装结构对比如图5所示。

图4 片衫套装结构Fig.4 Pattern of the "pianshan" ensemble

图5 现代服装结构与客家服装结构对比Fig.5 Comparisons of the pattern between modern clothing and Hakka clothing

由图5可以看出,现代服装结构强调人体特性美,对人体凹凸、前后、不同部位的结构造型和运动机能进行多种形式的分割设计,并对人体缺陷进行修饰,余缺互补;而客家服装的四方连片式裁剪结构,是用简单直接的方式遮盖人体,尽量减少分割,注重平面效果和视觉平衡,忽略所有与功能无关的结构造型。这种结构的处理方法虽不能体现人体特征美,但在当时的历史局限和生活环境下,相对其他民系的服装而言,服装的功能性和舒适性更突出。

3 实物分析——粤北客家常服服装的结构功能探究

研究案例:春秋日常服

年代:20世纪30年代末期

研究背景:日常服是指日常穿用的服装,是所有服装种类中所占比例最大、出席场合最多、穿着时间最长、合适的人群最广泛的服装。常服的结构功能设计对其他服装的结构具有指导意义。

3.1 上衣结构的功能分析

3.1.1围度松量的设定和功能 图6为粤北客家常服“片衫”,这类大襟衫前片、后片、袖子几乎是连接在一起成型的,所以客家人形象地称之为片衫。片衫结构简单,轮廓线以直线为主。在当时完全依靠手工制作服装的情况下,可以有效减少生产环节,提高工作效率。片衫的胸围、腰围和臀围为人体实际围度的1.5倍左右,宽松的服饰在满足活动、舒适的情况下,还可以减小衣服的淘汰率,例如妇女怀孕的时也可以穿着。然而衣服宽松的程度并非无休止,其受限于当时生产的布幅宽度。粤北客家妇女在农作闲余会自己织布,由于是手工推梭宽度受手臂长度限制,所以当时的布幅宽度多为60~70 cm。衣服宽度是在布幅宽度的基础上调整,衣服宽度的极限是以妇女怀孕最大围度为准。在当时物资相对匮乏的年代,提高服装实穿性是节省成本的重要手段之一。

图6 粤北客家常服服装静态着装效果Fig.6 Static dressing of the Hakka clothing in Northern Guangdong

3.1.2长度设定和功能 图6中片衫的长度为87 cm,是以遮盖整个臀部,并长至膝盖为标准。在当时所处的社会道德意识当中,“行不露臀,坐不露股”是女性的行为准则之一。女性需要包裹除脸以外的所有部位,所穿衣服长度不仅要遮盖整个臀部,还要长于臀部20 cm,是为妇女在弯曲身体时仍然能遮盖臀部。另外,由于客家妇女多在距离家比较远的田间劳作,上衣的长度可为她们在野外如厕时起到良好的遮盖作用。

粤北客家片衫的袖子长度比较短,这与其他一些文献资料所记载闽赣地区的客家服装袖长有所不同[6]。粤北客家片衫袖长至手腕为止,没有因为袖长向上反折的现象(见图6)。

粤北客家服装袖口接袖尺寸因服装宽窄而不同,因为当时的布幅宽度有限,如果衣服过宽而造成袖子长度不够时,可以用接袖来调整其长度。另外,袖口是经常被磨檫的部位,故接袖一般由黑色的厚实布料制成,黑色耐脏,厚实的布料耐磨,当接袖破损后,可以拆下重新缝制新的接袖。

3.1.3辅助功能结构 服装的辅助功能结构是指次结构部分,是附属在服装结构当中的独立结构,如口袋、领子等。粤北客家服装的辅助功能结构有内置口袋和侧开衩两个部位,图2中A部位为内设置的口袋结构,其缝制在左门襟的下摆处,穿着时被右前片门襟覆盖。由于口袋在门襟里面,可以起到防盗的作用。左右门襟的遮盖作用还体现在妇女可以在哺乳期间用前胸右衣片遮挡私密部位,具体如图7所示。

图7 右襟哺乳设计Fig.7 Right front feeding design

上衣的下摆两侧有20 cm左右的开叉,如图2的B部位,开叉可以增加臀部的宽松度和活动量,也方便双手从开叉处系腰带,还可以把衣服的下摆往上收,方便给小孩哺乳。

3.2 裤子结构的功能分析

裤子结构延续了上衣的结构形制特点,为简单的筒形造型,没有外侧缝分割,只有内侧分缝结构。前后裁片都是平面,没有收腰和凸臀的结构设计,所以裤子穿着不分前后。裤子整体造型宽松,深裆、宽腰,适用人群广泛,且利于山区劳作和活动。由于生活条件的限制,客家人的衣服需要穿很长时间,一套衣服可能伴随一个人从青年到中年,所以宽松的裤头可以根据不同年龄段的身材变化而自己随意调整。裤腰的穿着方式及裤腰造型如图8所示。客家人的腰头固定方式是用腰带(俗称裤头带)绑系,绑系的方法是在腰头的中部系扎,腰头的上面往下挽,把腰带遮盖住,并增加牢固度。

图 8 裤腰的穿着方式及裤腰造型Fig.8 Wearing way of the waist and its design

客家裤子的腰头高是17~18 cm,高腰头还可以让穿着者根据需要对裤子的长度进行调整。制作腰头的材料是灰蓝颜色的夏布,夏布材料比较廉价、厚实,既实用,又可以减少对本布的需求量而达到减少成本的目的。

值得注意的是裤子的斜裆设计。裤子斜裆连接结构如图9所示。由图9可以看出,客家裤子的立裆线是往左倾斜的斜线,但是在结构制图中,裆部A线是直丝绺方向,在缝合左右裤裆的A线和B线以后,成为C缝线的造型,A线随B线方向倒为斜线,随之裤裆中心部分的丝绺方向变成了斜纹方向。人体下蹲时因臀部的延展而使裆部需求量大幅增加,造成裤子后档量不足,而斜纹有一定的弹性,可以给于一定量补充。这种巧妙的设计,在节省材料的同时,又充分利用了材料的性能。

图9 裤子斜裆连接结构Fig.9 Trousers crotch connecting structure

4 结语

通过对客家服装形制的分析,可以看出粤北客家服装保留了中原服装宽博右衽的外形模式和衣袖相连的结构构成形式;同时客家人在新的生活环境中, 根据其生活条件和劳作的需要对服装的结构进行了合理调整。客家服装结构功能的设计是建立在服装使用功能之上,尽量减少与服装功能无关的附属性结构,使服装对人体的活动制约控制在最小范围内,从而实现功能的最大化;并且减少制作工艺的流程和难度,节约时间,使客家服装的构成方式具有鲜明的地域文化特点。

[1] 曾汉祥.始兴县的客家民俗及其特色[J].韶关学院学报(社会科学版),2003(11):1-12.

ZENG Hanxiang.Hakka folk custom and its characteristics in Shixing County[J].Journal of Shaoguan University(Social Science Edition),2003(11):1-12.(in Chinese)

[2] 王建刚.从百岁客家老人看传统服饰文化[J].闽江学院学报,2009,30(6):97-102.

WAN Jiangang.Hakka traditional costume culture in terms of the clothing of centenarian[J].Journal of Minjiang University,2009,30(6):97-102.(in Chinese)

[3] 刘凤颖.客家妇女服饰史的研究[J].国际纺织导报,2010,38(5):70-72,74,75.

LIU Fengyin.A study of Hakka women's dress history[J].Melliand China,2010,38(5):70-72,74,75.(in Chinese)

[4] 王建刚,刘运娟,甘应进,等.客家服饰与色彩浅析[J].东华大学学报(社会科学版),2009,9(1):22-27.

WANG Jiangang,LIU Yunjuan,GAN Yingjin ,et al.Hakka clothing and color analysis[J].Journal of Donghua University(Social Science),2009,9(1):22-27.(in Chinese)

[5] 刘运娟,陈东生,甘应进.福建传统女性服饰文化对比研究[J].闽江学院学报,2008(3):10-15.

LIU Yunjuan,CHEN Dongsheng,GAN Yingjin.A comparative study of traditional women's clothing culture in Fujian[J].Journal of Minjiang University,2008(3):10-15.(in Chinese)

[6] 谢艳萍.赣南客家服饰图案解析[J].包装世界,2015(6):6-7.

XIE Yanping.Analysis of Gannan Hakka dress patterns[J].Packaging World,2015(6):6-7.(in Chinese)

[7] 许桂香,司徒尚纪.岭南服饰历史变迁与地理环境关系分析[J].热带地理,2007,27(2):179-184.

XIU Guixiang ,SITU Shangji.An analysis of the relationship between historical changes of Lingnan dress and the geographical environment[J].Tropical Geography,2007,27(2):179-184.(in Chinese)