以思维培养为目标的探究性学习策略初探

郭蓉

摘要:探究学习是小学信息技术教学中常用的学习方法,真正有效的探究学习,不仅应当关注学生作品的质量的提高,更应当注重学生在技术学习背后的思维形成。作者提出在探究性学习过程中,教师除了关注学习内容本身,还应当更加关注学生思维能力的提高,促进学生获得真正的成长。

关键词:思维培养;探究学习;探究指导

中图分类号:G434 文献标识码:A 论文编号:1674-2117(2018)24-0052-03

探究学习是小学信息技术课堂常用的学习方式,它在课堂运用中已逐渐成熟,但对于近年提出的“关注学生思维的培养”而言,探究学习很少能将这一目标体现出来。

● 问题提出:课堂中的探究学习缺少对学生思维的培养

以“WPS演示”软件的学习为例,忽略学生思维培养的探究主要体现在以下三方面。

现象一:探究方式注重模仿,而未留给学生试错的机会。

在探究学习中,教师常常借助微视频手段给学生指明操作步骤。这种对微视频的利用,实际上只是将教师的课堂演示数字化。学生重复视频中的内容时,依靠的是对软件控件点到点的记忆。在一次性尝试成功后,学生更易忽略软件结构的特征,无法从操作中感受解决问题的过程,也无法进一步建立每个功能间的联系,因此在思维上得不到相应的提高。

现象二:探究内容注重尝试的数量,而非真正促进思考的内容。

在学生探究时,教师常常激励学生多做尝试,学生尝试的功能越多,教师便会认为学生的探究意识越强,但这种探究没有建立在学生自主提出问题的基础上,归根结底是一种不带目的的随意尝试,这样的尝试是不能激发学生对任务的进一步思考的,自然也无助于学生提升思维能力。

现象三:探究评价强调展示的效果,而非强调达成效果的思维过程。

课堂中教师往往习惯借助学生作品呈现的效果来评价学生对知识技能的掌握程度,因此只要学生能呈现丰富多样的作品,教师就会对作品效果给予积极的评价,但在评价过程中,却忽略强调学生的思维过程。

上述几个现象可以带来活跃的课堂气氛和良好的课堂呈现效果,课堂达成率可能也很高,但容易造成后续学习的“断片”现象:一是过度的模仿容易让学生忽视软件本身的提示,如果遇到没有学习过的软件,因在平时的学习中缺少思维的训练而无从下手;二是学生在探究过程中没有真正经历“提出问题—解决问题”的过程,当遇到相似的问题情境时,无法激活曾经的思考过程,因而出现学过也不会的现象;三是会导致学生在学习过程中忽略分析问题的系统性与深刻性,因一味追求花哨的结果而缺乏整合各类信息的能力。

● 源于计算思维培养的启示

周以真教授認为,计算思维包括递归、平行思考、抽象、分解等方法。计算思维实际上是一种综合的思维能力,是让学生像计算机科学家一样思考问题。其本质可以归纳为:一是了解计算机科学家的思考方式,以换位的形式感受软件设计者的设计目的,从而自行发掘软件的使用功能;二是学会去除问题或任务外在的修饰,发掘问题真正的解决模型。因此在日常对新软件技能的学习中,教师除了关注软件各功能实现的效果,也应当关注软件的设计结构以及探究任务和软件功能及结构间的联系,让学生能够抽象问题,在探究过程中,把整体任务进行分解,对照软件的结构系统性地一一进行解决。

在相对应的探究学习环节中,教师不妨帮助学生先从宏观上感知软件的设计特征,帮助学生建立探究思路和层次,再辅助学生建立任务与软件之间的关联,提出猜想和假设,明确问题,拟定探究的思路,并在探究后的反馈中,建立与学生之前已经掌握的技能体系的联系,总结任务的解决流程,借以归类和分层,帮助学生进一步感受软件学习的模型。

1.建立在“宏观感知”上的自主探究可以提升学生思维的系统性

学生在教师的帮助下宏观感知软件结构后,首先看到的是软件自身模块功能的分布,展开局部探究前已经建立对整体的认知,开始储备对效果的猜想,之后的探究可以截取整体认识的局部,思维活动将更加有序,从而让思维得到系统性的训练。

例如,在探究“WPS演示”中的“插入文本框”内容前,如果教师能够带领学生先感知这一选项中包含的“绘图工具”与“文本工具”,那么学生在进行探究时将更加明确是要对“字”还是对“框”进行设置,从而使探究的思路更加准确有序。

2.“抽象任务”的过程可以帮助学生进一步提高思维的敏捷性

周以真认为,抽象是计算思维的本质,它是一个省略掉不必要的细节而留下需要强调的环节的过程。课堂教学中任务常常借助设计的情境被表达出来,此时的任务描述并不能直接反映要探究的知识点,因此教师可以帮助学生从任务中抽象具体问题。例如,WPS演示中,可以利用设置形状的填充属性设计不同的相框,但学生很难做到将任务分解成插入形状和设置形状填充效果两个具体的目标,如果教师能够帮助学生适应这种抽象,学生就可以在逐步感受抽象的过程中享受抽象的成果,进而加强这一能力。尽管在小学课堂中,我们需要用更符合学生的语言来与学生对话,但在表述时如能适当地引导学生认清任务本质,将有助于学生在学习过程中快速定位问题,提升思维的敏捷性。

3.“反馈思路”的方式有利于提升学生思维的深刻性

学生在完成探究后,没有回顾自己解决问题的习惯,因而所掌握的知识与思维体系是破碎而不完整的,但作为教师,可以在评价过程中将学生的思维活动进行提炼以此进行强化。例如,将鼓励方式从“你的作品很精致”转变为“你选用的思路很合适”、在追问“你是怎么做的”之后补充“动手之前你是怎么考虑的”,这都是在思维上帮助学生从感性认识中去粗取精,抓住问题解决的本质与内在联系,提升思维的深刻性。

● 实践与思考

1.以“背景对话框的探究学习”为例的实践探索

建立在“思维培养”的基础上,笔者对WPS演示中“利用背景对话框设置背景”的探究内容进行了一些新的设计。

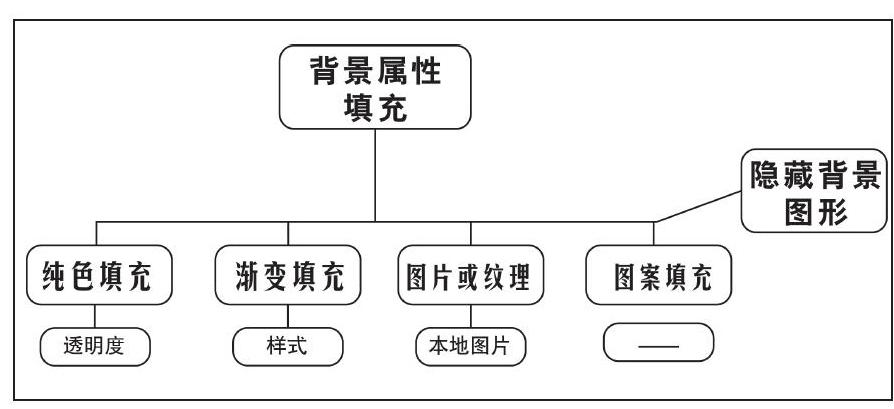

在学生探究前,首先呈现背景对话框截图,继而分析背景对话框的结构,以便使学生在探究前产生系统性的感知;其次,在指导探究时,不再对操作步骤和结果进行过多剖析,取而代之的是对探究问题的抽象——背景对话框实质就是对背景进行特定的填充,因此总的属性是填充,而对于填充效果有四种模式,选择后使用简单的分支进行细化(如上图)。最后,在反馈探究结果时,笔者请学生描述自己在选择探究模块时的整体思路和想法。

2.教后反思

尽管这种建立在了解系统性层次上的自主探究对提升学生的能力有诸多帮助,但笔者从这节课中也发现这一尝试存在的一系列问题。

(1)宏观感知时关注学生听的效果

宏观感知多以教师的讲演为主,是学生将信息初步内化的一个片段,但正如儿童的成长规律决定了他们这一年龄段的特点,简单的观察聆听无法引起学生的兴趣,相比于看到具有视觉冲击的效果,教师在介绍软件的布局规律与结构时,几乎很难听到学生沉浸其中的惊喜声。因此在设计这一环节时,教师一定要考虑学生的特性。笔者觉得,课堂情绪的起伏到了这个环节进入了一个低谷,而小学阶段拯救注意力“低谷”,往往可以借助一些更贴近学情的教学方式,如游戏环境、充满趣味的学具、精彩的信息呈现等。借助这些手段所引起的有意注意,学生在接受效果上也会有所提高。

(2)抽象任务时明确对应关系

教师在引导学生抽象出问题本质的同时,一定要注意防止软件的其他布局影响到学生随后的探究,即“点到点”地落实软件的探究部分,所谓“点到点”即是让学生在确切的范围内对相应的功能进行探究,避免探究偏离主题。

教师可以通过呈现符号标识明确任务到软件的对应关系,也可以在探究前帮助学生列出探究提纲,并通过巡视不断地反馈学生的探究状况,对那些偏离探究主题的学生进行矫正和进一步引导,整体把控学生的探究方向。

(3)思路反馈时注意落实到位

在课堂评价中,作品成果评价容易体现,思维的评价却很难实质化。

就信息技术课堂教学而言,教师往往习惯使用物化载体,如借助自评软件、学案自评表等。若是采用这样的载体,教师在设计时可以考虑简化的思维导图、流程图或示意图,结合板书鼓励学生表达出思维的过程。另外,信息技术课堂也可以大胆培养学生“说”的能力。我们所说的计算思维实质上还包含着交流、协调等多方面因素。表达思维的最直接方式就是让学生说出来,教师可通过追问与提炼学生发言的关键词将思维“实体化”。但在反馈时,一定要注意留有足够的整理思路的时间,避免反馈匆匆忙忙流于形式。

参考文献:

[1]谢忠新,曹杨璐.中小学信息技术学科学生计算思维培养的策略与方法[J].中国电化教育,2015,346(11):116-120.

[2]林旺,孙洪涛.基于软件应用的计算思维能力培養教学设计[J].中国电化教育,2014,334(11):122-127.

[3]王荣良.计算思维对中小学信息技术课程的影响初探[J].中国教育技术装备,2012,285(9):56-57.

[4]谭浩强.研究计算思维,坚持面向应用[J].计算机教育,2012,21(11):45-56.

[5]刘敏娜,张倩苇.国外计算思维教育研究进展[J].开放教育研究,2018(1).

[6]王蕾.信息技术传统模块中培养计算思维的教学设计模式研究[J].中国信息技术教育,2018(8):22-25.