初中数学教学中,学生读课本的价值分析

韩永冬

[摘 要] 读课本是一种重要的学习方式,初中数学教学中可以引入并使用. 实践表明,读课本可以激活学生的先前经验,可以促进学生对数学知识进行主动建构,可以提升学生的数学学习品质,还可以培育学生的数学学科核心素养.

[关键词] 初中数学;读课本;能力培养;核心素养

核心素养背景下,学生在数学学习中体现出来的关键能力,应当包括学生的自主学习能力. 自主学习的前提是学生对自己的学习做主且不受他人支配,相比较而言,自主学习的方式更为重要,因为学习结果是由学习方式来保证的,没有必要的学习方式,自主学习就难以真正发生. 根据笔者的探究,让学生阅读课本是一种重要且有效的自主学习方式,下面试对此进行四个方面的阐述.

读课本可以激活学生的先前经验

读课本不是简单地阅读文字,而是将数学课本上的文字所表达的信息与自己的先前经验进行相互作用,这意味着,对学生大脑里纷繁复杂的先前经验而言,阅读数学课本可以将与数学知识学习相关的先前经验提取出来并有效激活,而根据建构主义学习观,这是有效建构的基础.

“线段的垂直平分线的性质”是人教版八年级上册第十三章“轴对称”中的第二个内容,学习此内容时,如果让学生先自主阅读课本,会激活他们的哪些先前经验呢?笔者对此进行了尝试.

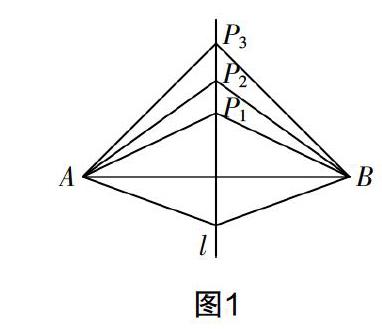

笔者让学生先阅读课本上的“探究”内容,该探究内容是这样的:如图1,直线l垂直平分线段AB,P,P,P…是l上的点,分别量一量点P,P,P…到点A和点B的距离,你有什么发现?

学生阅读这段内容后会有什么表现?笔者仔细观察了学生的反应,并将其进行分类,结果发现有以下几种情形.

(1)有学生会照着这一段内容的要求在草稿纸上重复操作,也就是说,这部分学生的思维重点放在了“做”上. 这部分学生的思维很有意思,他们会根据文字说明去重复这个作图过程,即可以让图中的线段AB、直线l、连线等逐步生成. 仔细分析这部分学生作图的过程可以发现,他们在画线段AB、找线段AB的中点并画垂线的时候,就已经意识到这构建了一个左右对称的图形,这样的轴对称认识,会让他们直觉地认识到l上的点到点A和点B的距离相等.

(2)有学生会盯着这段文字看,然后初步做出判断并在小组内进行交流,且交流是基于直觉做出的判断,即l上的点到点A和点B的距离相等. 讨论的过程中,他们常常会说出理由,而理由常是基于轴对称的判断. 有意思的是,在此过程中,他们会通过手势等来表示“沿直线l折叠,然后两边重合”的意思,这显然是一种基于对轴对称知识理解及构成的表象而做出的判断.

(3)当然,更多的学生是阅读后直接做出直觉性的判断,他们甚至认为这必然是相等的.

综合学生的这些判断你会发现,在课本上的探究情境及其问题刺激之下,学生关于轴对称的经验被直接提取了出来,并进行了有效利用,学生的思维是逻辑思维甚至是直觉思维,这说明学生的先前经验被调了出来,这个先前经验不仅是知识方面的,还是方法方面的.

读课本可以有效促进学生的自主建构

根据建构主义学习理论,有效的学习是学生在先前经验的基础上经过自主建构发生的. 自主建构从学习心理学的角度来看,是一个有效的信息加工过程,也是一个新旧知识相互作用的过程,那这个过程如何发生呢?应当说,途径是多元的,但就学生的自主学习而言,读课本是一个有效的选择.

学习“线段的垂直平分线的性质”时,学生通过上述探究得出了结论:线段垂直平分线上的点与这条线段的两个端点的距离相等. 实际上,先是一个合情推理的过程——尽管这个推理在初中数学教学中并不常直接使用,但经由小学六年的数学学习,这个方法在学生的思维中还是根深蒂固的. 但到了八年级的数学学习中,学生也知道只是凭感觉得出的结论是没有说服力的,因此利用逻辑推理来证明自己的猜想,就成为此环节的一个重要选择.

传统教学中,教师可能就是自己给出证明过程,但这却是一个主动讲授与被动听讲的过程. 而读课本则可以将这个过程翻转过来,让学生经历一个主动建构的过程. 在笔者的尝试中,学生的读课本分为两步:第一步是根据上面的情境,自己在草稿纸上写出已知和求证,然后给出证明过程;第二步是阅读课本,并将自己的证明过程与课本上的证明过程进行比较.

第一步虽然不是直接指向课本,但实际上是上一步课本阅读的延续与深化. 將上述激活的先前经验转换成用已知和求证表达的数学语言,就是一个主动建构的过程——以数学语言为载体,建构对一情境的正确理解;而进一步证明的过程,则是利用大脑中已有的轴对称、三角形全等等先前经验,借助三角形全等判断的逻辑进行证明.

证明之后,进入第二次读课本,结果学生会自发进行比较. 在比较的过程中,他们总会发现自己所写的证明过程与课本上给出的证明过程之间的区别,这种比较的最大价值在于让学生“识货”——识最简洁的数学语言运用之“货”. 也就是说,学生的证明过程多少有些烦琐,甚至会有一些废话,在比较的过程中,学生可以提纯自己的思维,从而让数学思路更准确,让思维更简洁.

以上这个过程本身对绝大多数学生来说不是什么大的挑战,但由于这个过程是学生在“读课本——思考——读课本——对比”的程序中进行的,显然,这个过程中的“读课本”是“思考”和“对比”的重要载体与催化剂,没有“读课本”这个过程,“思考”与“对比”都难以高效发生. 从这个角度讲,“读课本”让学生有了一个自主建构的学习过程.

读课本可以提升学生的数学学习品质

学习方式是学习结果的重要保证,读课本是一种自主学习方式,其能在激活学生已有先前经验、促进学生自主建构的过程中,提升数学学习品质. 所谓学习品质,就是学生在学习过程中表现出来的学习行为、学习态度与学习能力. 学习品质是衡量学习效益、效率的重要标志,我们常说的“授之以鱼,不如授之以渔”中的“渔”,实际上也可以认为其指向学习品质.

为什么我们认为读课本可以提升学生的数学学习品质呢?要回答这一问题,我们不妨先思考数学学习需要学生具备什么样的品质. 显然,初中数学教学需要学生具备较强的逻辑推理能力,而逻辑推理的前提是掌握逻辑并能发现逻辑之间的关系,同时能熟练运用这种关系. 那么,学生的这种能力如何在读课本的过程中形成呢?

数学课本是权威部门编撰的,其所呈现的内容具有代表性,其逻辑描述具有严密性、简洁性. 这就意味着,学生在课本阅读的过程中可以接触到最精确的关于数学知识之间的逻辑关系描述. 如在“线段的垂直平分线的性质”这一内容中,课本上有这样一段描述:在线段AB的垂直平分线l上的点与A,B的距离都相等(第一句);反过来,与A,B的距离相等的点都在l上(第二句),所以,直线l可以看成与两点A,B的距离相等的所有点的集合(第三句).

这段文字中的逻辑显然是严密的:第一句给出的是上面證明的结果,由于上述证明过程本身就是一个逻辑推理过程,因此学生理解起来并不困难,这就为下面逻辑推理的理解与运用提供了基础. 第二句以“反过来”开头,这意味着什么?意味着这一句的逻辑与前一句的逻辑是相反的. 而第三句中的“所以”则意味着前两句与第三句之间是一个因果关系. 在以教师讲授为主要形式的学习过程中,学生理解这一关系重在基于表象的文字意义进行理解,而对于其中的逻辑关系则难以有意关注;读课本则不同,由于时间开放,学生便有足够的时间去理解、揣摩,而这种逻辑关系一旦形成,就意味着学生有进一步运用的能力,于是读课本就真正成为提升学习品质的一个途径.

读课本可以培育学生的数学核心素养

核心素养是当前的热门话题,数学学科核心素养的培养主要是指数学抽象、逻辑推理、数学建模,以及相应的数学运算、直观想象与数据分析能力的培养. 应当说只要坚持读课本,那这六个要素的培养就有可能发生. 教学“线段的垂直平分线的性质”时,学生在读课本时会遇到具体问题的抽象,会寻找垂直平分线这一数学模型并进行运用,逻辑推理与数学运算则更为常见,因此数学学科核心素养的培育可以得到满足.

总之,读课本是一个“朴素无华”的过程,因为它没有多媒体声光电的喧嚣,但数学本身就是理性的,数学教学中让学生阅读课本,可以让学生在低成本的情形下获得学习的高效益. 诚然,不是所有内容都适合让学生先读课本后构思,但对于很多数学知识而言,这样的教学因其价值效益明显,还是值得一试!