引进马铃薯种质资源在干旱半干旱区的表型性状遗传多样性分析及综合评价

余 斌 杨宏羽 王 丽 刘玉汇 白江平 王 蒂 张俊莲,*

引进马铃薯种质资源在干旱半干旱区的表型性状遗传多样性分析及综合评价

余 斌1杨宏羽1王 丽2刘玉汇1白江平1王 蒂1张俊莲1,*

1甘肃农业大学农学院 / 甘肃省遗传改良与种质创新重点实验室 / 甘肃省干旱生境作物学国家重点实验室培育基地, 甘肃兰州 730070;2甘肃农业大学生命科学技术学院, 甘肃兰州 730070

马铃薯种质资源缺乏, 适宜干旱半干旱条件下生长的品种更为紧缺, 引进马铃薯种质是丰富种质资源的有效途径。本文采用Shannon-Wiener’s多样性指数及综合得分(值)对119份从秘鲁国际马铃薯中心引进的马铃薯材料的表型性状(出苗率、株高、茎粗、叶面积、生育期、单株结薯数、单株产量、商品率、干物质含量和块茎长宽比)进行遗传多样性分析及综合评价。结果表明, 参试材料的10个表型性状中生育期遗传多样性最为丰富; 茎粗、叶面积、生育期、单株结薯数、单株产量、商品率、干物质含量、块茎长宽比对马铃薯种质资源表型性状综合值具有显著影响, 这些指标可用于旱作条件下对马铃薯种质资源的综合评价; 综合得分值与所测经济性状(单株产量、商品率、干物质)具显著相关性, 可作为马铃薯种质资源的主要评价指标; 引进材料中CIP393228.67和CIP 385561.124在干旱区, CIP304350.95、CIP392797.22、CIP388615.22在半干旱区分别表现出较好的丰产稳产特性。这些材料综合评价较好, 可有效补充中国马铃薯种质资源。

马铃薯; 引进种质; 表型性状; 遗传多样性; 综合评价; 干旱半干旱区

马铃薯(L.)是世界上最重要的非谷类粮食作物, 对全球粮食安全极为重要[1]。中国是全球最大的马铃薯生产国, 栽培面积和总产量均为世界第一, 分别占全球的28%和24%左右[2]。中国华北、西北大部分地区及内蒙古和东北地区均是马铃薯主产区[3]。这些地区多属干旱与半干旱区, 且大部分地区无灌溉条件, 严重影响了马铃薯的产量和品质。中国目前虽已育成并审定马铃薯品种600余个, 但在干旱与半干旱条件下兼具产量高、商品性好、专用性强的优良品种仍十分缺乏。中国马铃薯育种家从20世纪40年代开始从不同渠道引进国外品种[4-7], 但这些品种对水肥栽培条件要求高, 尤其在旱作条件下均表现出产量低、抗性差、退化快、品质下降的特点, 无法适应马铃薯主产区日益干旱恶化的生产条件, 选育适宜新气候旱作条件的优良马铃薯品种已迫在眉睫。

马铃薯起源于南美安第斯山脉[8], 在中国属于外来作物, 种质资源缺乏, 亲本来源有限[9-10], 引种是丰富中国马铃薯种质, 补充亲本资源, 拓宽遗传背景的有效途径。位于马铃薯起源地秘鲁的国际马铃薯中心(international potato center, CIP), 拥有2万余份各类马铃薯种质资源, 是世界上马铃薯遗传资源保存最多的国际机构。目前, 国际马铃薯中心通过长期筛选已获得大量抗旱且品质优良的种质资源, 如CIP390478.9, 通过评价后被中国育种单位定名为冀张薯8号, 被大面积推广应用, 获得了很好的经济效益, 并作为亲本选育了冀张薯15和冀张薯19等优良新品种。引进这些种质材料进行亲本杂交配制或定向评价筛选, 可有效解决中国马铃薯旱作主产区缺乏优良品种的问题。

作物种质资源是作物遗传改良与种质创新的物质基础[11], 为了种质资源在生产上有效利用, 对其进行遗传多样性分析和综合评价十分重要。2009年王舰等[12]对从CIP引进的60份马铃薯种质资源, 进行了加工品质的评价分析, 发现高淀粉资源19份, 低还原糖资源18份, 高产高淀粉资源7份。2014年彭慧元等[13]对从CIP引进的46份马铃薯种质资源在贵州进行了适应性筛选, 通过对种质资源植物学特征的对比分析, 筛选出17份综合性状较好的资源。2016年刘文林等[14]利用SSR分子标记的方法对从俄罗斯引进的52份马铃薯种质资源进行遗传多样性分析, 发现此批马铃薯资源蕴含了丰富的遗传变异, 可有效补充当地马铃薯亲本资源。而在2009年金黎平等[15]利用SSR分子标记技术对中国88个马铃薯审定品种的遗传多样性分析表明, 供试材料遗传基础非常狭窄, 这也说明从国外引进种质资源对拓宽中国马铃薯种质遗传背景的紧迫性和重要性。

利用表型性状研究种质资源多样性及通过主成分与逐步回归分析相结合的方法计算种质材料综合得分(F值), 可将种质资源多样性分析和综合评价简便化、经济化。本研究对119份从国际马铃薯中心引进的马铃薯种质材料进行了遗传多样性分析和综合评价, 以期为获得马铃薯种质资源的高效评价方法及对此批引进马铃薯种质资源的综合利用提供参考和依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

2013年甘肃农业大学从国际马铃薯中心(秘鲁)引进四倍体普通栽培种马铃薯种质(试管苗) 119份(表1)。同年在本校作物遗传改良与种质创新重点实验室组培中心脱毒快繁, 2014年在本校天祝试验站繁育微型薯, 存放在本校马铃薯种质贮藏库以备来年种植。

1.2 试验设计

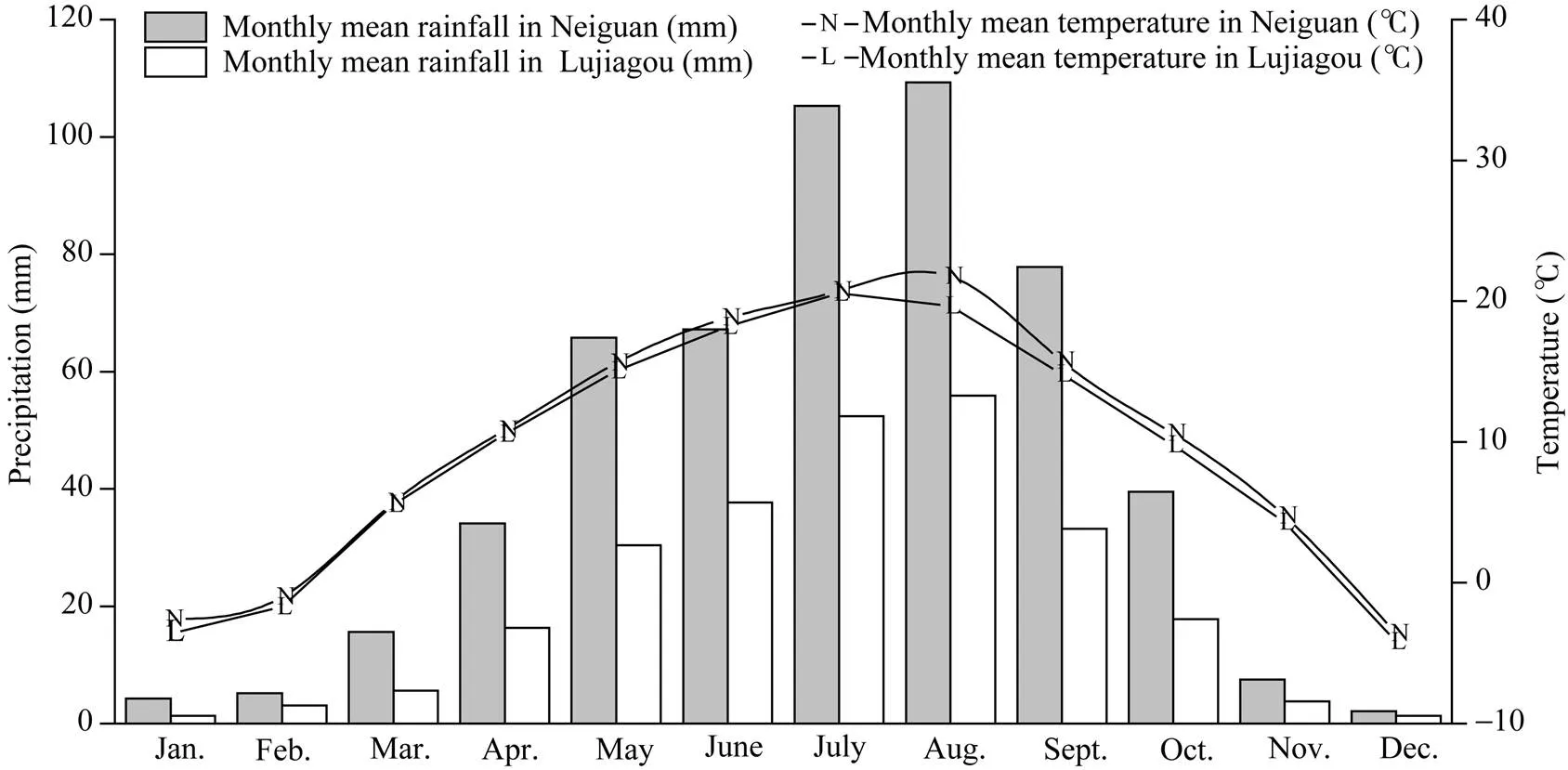

2015—2016年连续2年在2个不同干旱类型地区甘肃省定西市内官镇(地理坐标: 35º32'25"N, 104º21'17"E, 海拔2123 m, 年平均降雨量510 mm, 年平均蒸发量1526 mm, 属中温带半干旱区, 年平均气温10.7°C, 无霜期148 d), 和甘肃省定西市鲁家沟镇(地理坐标: 35º51'37"N, 104º35'14"E, 海拔1850 m, 年平均降雨量220 mm, 年平均蒸发量1620 mm, 属中温带干旱区, 年平均气温8.6℃, 无霜期146 d)进行田间试验。采用增广设计方法随机排列种植, 将所有材料分为6个区组, 每个区组种20个材料, 每个材料种20株, 单垄2行, 每行10株, 株距为0.25 m, 行距0.80 m, 每小区间隔1 m为走廊, 设3次重复。两地均施氮肥210 kg hm–2, N∶P2O5∶K2O比例为1.4∶1.0∶2.0, 化肥分别用15∶15∶15的复合肥、尿素和硫酸钾。采用机械化一次施基肥, 不追肥, 人工点播后覆土。参照《马铃薯实验研究方法》[16]调查记载出苗率、生育期、单株结薯数; 测定指标: 株高、茎粗、叶面积、干物质含量、单株产量; 计算商品率、块茎长宽比。

1.3 试验区平均降水量和气温状况

2015—2016年内官镇年平均降雨量529 mm, 年平均气温9.9℃, 鲁家沟镇年平均降雨量253 mm, 年平均气温9.1℃, 2015—2016年两地试验区的平均降雨量和气温与历史水平值接近, 无特殊气候现象发生(图1)。

图1 试验区月平均降雨量和气温状况

1.4 数据分析

采用Microsoft Excel 2003和IBM SPSS Statistic 19.0统计分析数据。

1.4.1 隶属函数分析

式中,(x)为各材料第个性状的隶属函数值,为各材料第个性状值,max、xmin分别为所有参试材料中第个性状的最大值和最小值[17]。

1.4.2 遗传多样性指数测算 通过隶属函数值得到各性状每一级别的相对频率, 再采用Shannon- Wiener’s多样性指数(Shannon-Wiener diversity index,′)进行遗传多样性评价。

式中,p表示某性状第级别内材料份数占总份数的百分比[17]。

1.4.3 种质资源的稳定性与适应性评价 采用GGE-biplot软件进行HA-GGE双标图分析[18-19]。

2 结果与分析

2.1 表型性状的遗传多样性分析

从表2看出, 表型性状中单株产量的变异系数最大, 为69.91, 说明此批引进种质资源的单株产量在10个表型性状中遗传变异最为丰富。生育期的变异系数最小, 为10.52。采用Shannon-Wiener’s多样性指数(′)对10个表型性状进行表型多样性分析, 以评价此批引进种质材料表型性状的遗传多样性和分布频率的平衡性, 其中生育期的多样性指数(′)最大, 为4.37, 块茎长宽比最小, 为1.56。说明此批引进种质资源的生育期遗传多样性最为丰富。图2表明10个表型性状值并非平均分布, 而是在不同数值范围内具有一定的集中性。其中出苗率集中在70%~80%, 株高集中在50~70 cm, 茎粗集中在10~15 mm, 叶面积集中在5~10 cm2, 生育期集中在110~140 d, 单株结薯数集中在2~6个, 单株产量集中在200~400 g, 商品率集中在60%~90%, 干物质含量集中在20%~25%, 块茎长宽比集中在1.2~1.6之间, 分别占所有材料的50.4%、63.0%、90.6%、90.7%、85.7%、75.5%、68.8%、76.3%、68.8%和71.4%。

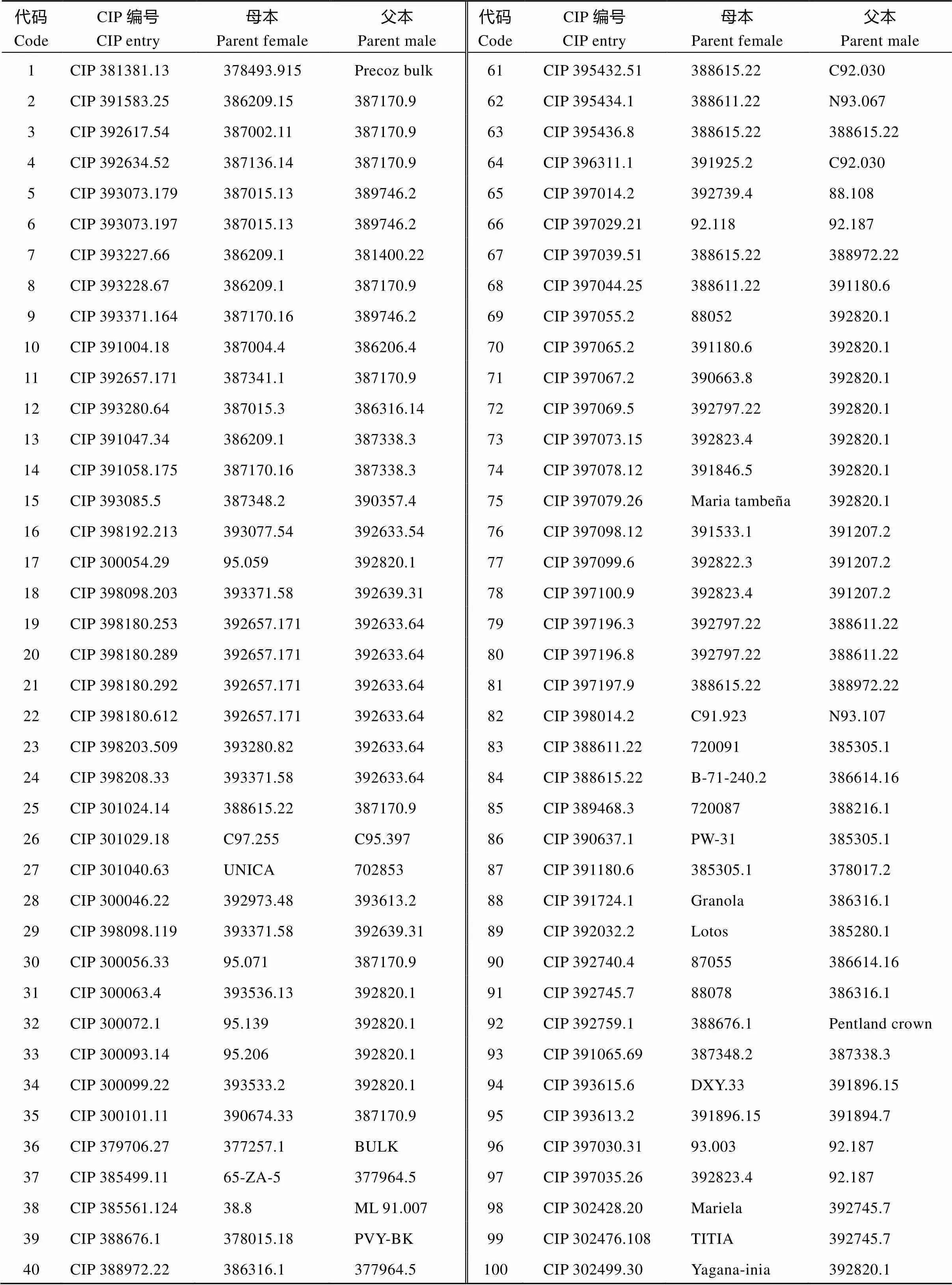

2.2 表型性状的相关性分析

从表3看出, 单株产量与株高、茎粗、叶面积之间存在极显著正相关, 说明选育马铃薯单株产量性状时应着重观察地上植株的生长状态。商品率与单株结薯数呈显著负相关, 与单株产量呈极显著正相关, 而单株产量与单株结薯数之间无显著相关性, 说明马铃薯单株结薯过多, 不一定会提高单株产量, 反而可能会引起商品率的下降。生育期与株高和单株产量分别呈极显著和显著正相关, 说明在选择马铃薯生育期性状时可考虑对株高的观察。马铃薯块茎长宽比与其他性状不存在显著相关性。

表1 119份引进CIP马铃薯资源编号

(续表1)

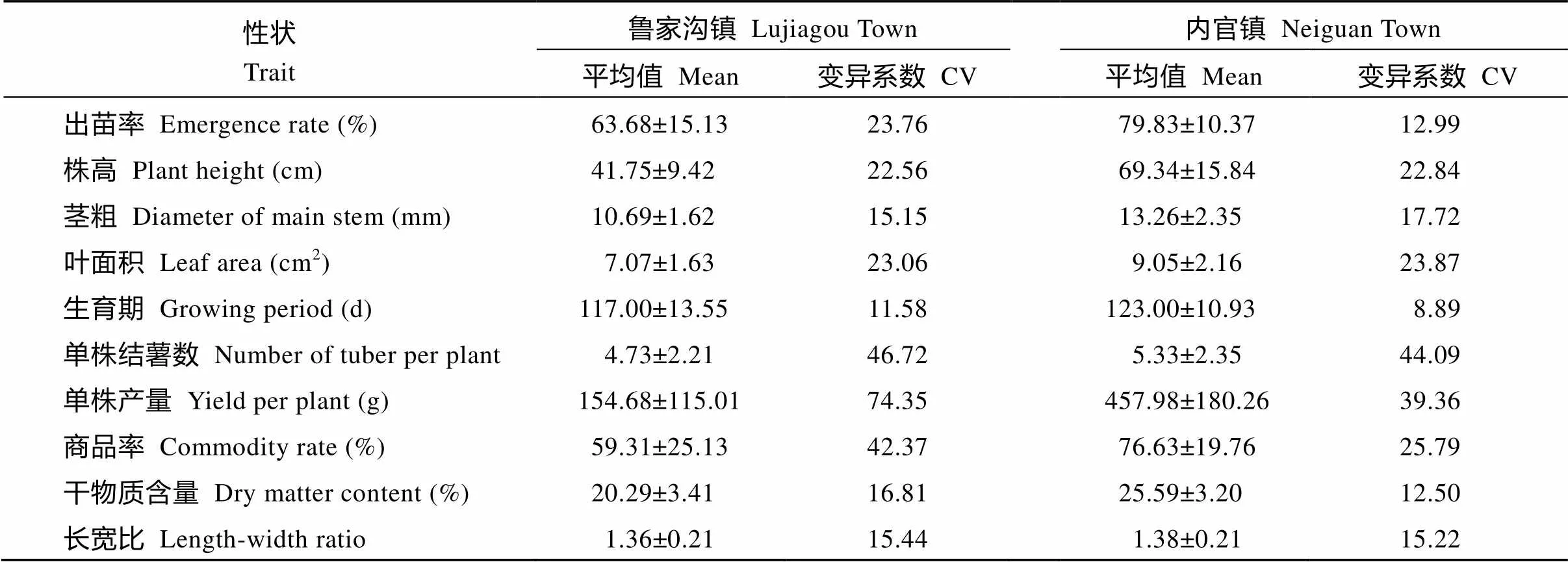

表2 119份引进马铃薯种质资源的表型性状

2.3 表型性状在不同环境中的变异

在不同的生态环境中(表4), 出苗率、生育期、单株结薯数、单株产量、商品率、干物质含量、长宽比在干旱区鲁家沟镇环境中表现出较高的变异系数。出苗率、茎粗、叶面积在半干旱区内官镇中表现出较高的变异系数。不同环境中变异系数差异较大的性状有出苗率、单株产量、商品率, 说明这3个表型性状受环境因素的影响较大。

图2 119份引进马铃薯种质资源表型性状值的分布

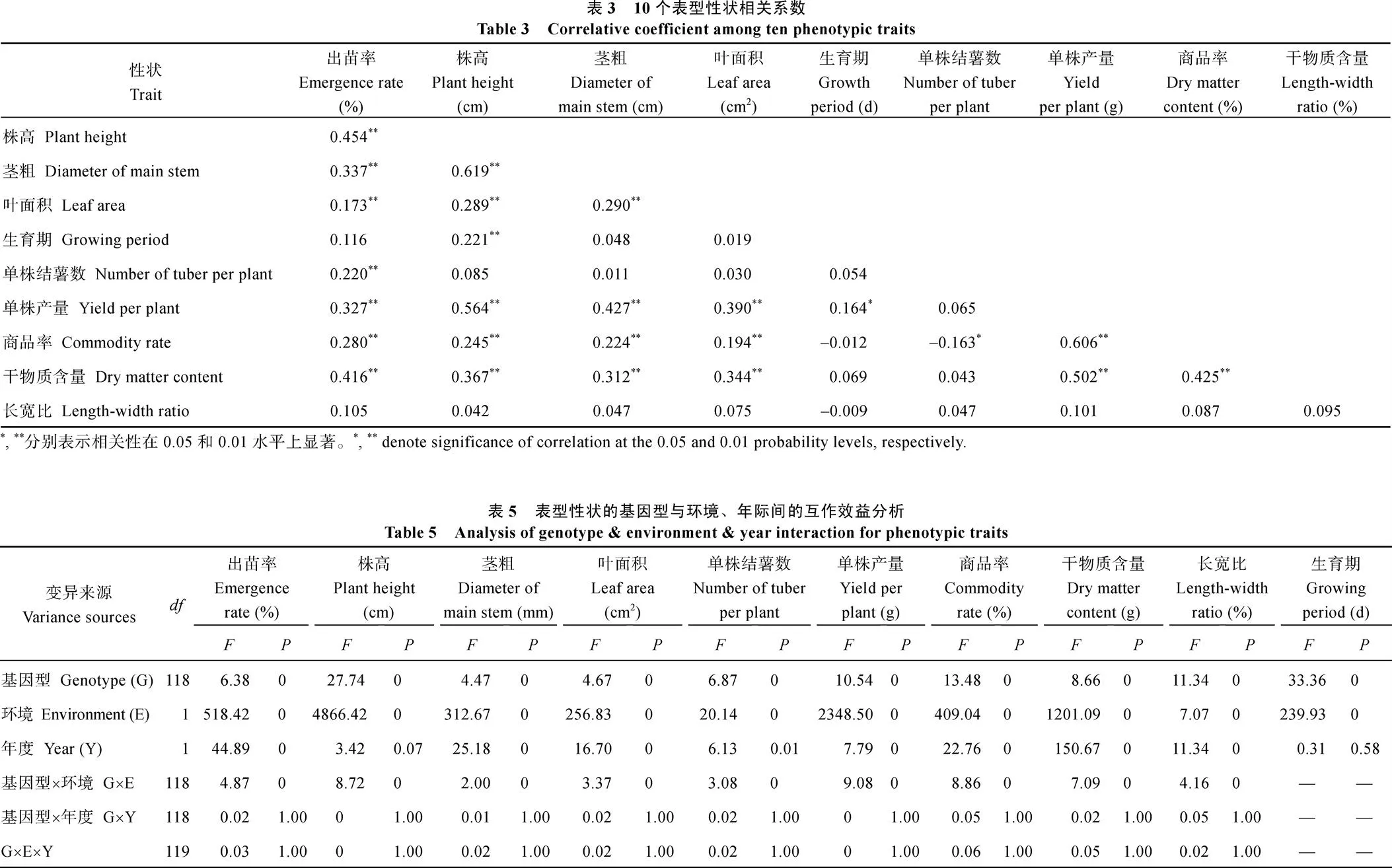

2.4 表型性状的基因型与环境、年际间的互作效益分析

表5表明, 在不同品种和环境中10项表型性状差异均极显著(<0.01), 在不同年际间, 株高与生育期无显著差异(>0.05), 单株结薯数差异显著(<0.05), 其余性状差异均极显著。此外, 除生育期外的9项表型性状的基因型与环境(G´E)之间存在极显著互作效应, 基因型与年际(G´Y)之间, 基因型与环境、年际(G´E´Y)之间无显著互作效应。

表4 表型性状在不同环境下的变异

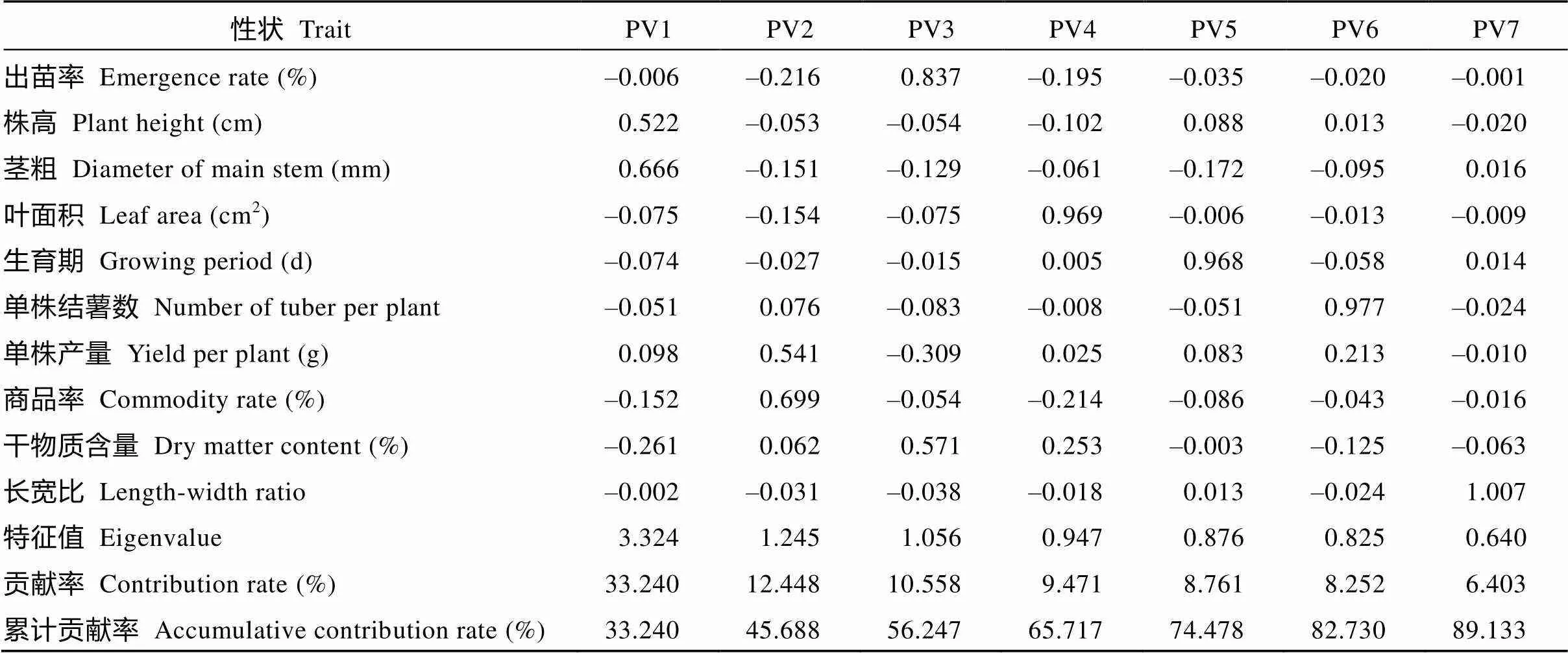

2.5 表型性状的主成分分析及综合评价

表6表明, 前7个主成分的累计贡献率已达到89.10%, 表明前7个主成分代表了此批119份引进马铃薯种质资源表型性状89.10%的遗传信息量。第1主成分贡献率为33.24%, 株高、茎粗得分最高, 即第1主成分由株高、茎粗组成; 第2主成分贡献率为12.45%, 由单株产量、商品率组成; 第3主成分贡献率为10.56%, 由出苗率和干物质含量组成; 第4主成分贡献率为9.47%, 由叶面积组成; 第5主成分贡献率为8.76%, 由生育期组成; 第6主成分贡献率为8.25%, 由单株结薯数组成; 第7主成分贡献率为6.40%, 由长宽比组成。

利用模糊隶属函数将7个主成分得分归一化处理, 计算7个主成分权重系数(0.373、0.140、0.118、0.106、0.098、0.093和0.072), 之后计算各种质材料的综合得分值,值越高, 表明该种质材料的综合性状越好。通过计算此批引进的119份马铃薯种质材料的平均值为0.491。编号68(0.597)、104(0.583)、84(0.583)、38(0.578)、45(0.574)、100(0.573)、97(0.571)、29(0.570)、71(0.564)、42(0.563)的值较高, 说明该10个种质材料的综合性状最好; 编号62(0.415)、17(0.411)、93(0.411)、53(0.408)、2(0.392)、115(0.387)、111(0.378)、55(0.377)、15(0.372)、5(0.288)的值较低, 说明该10个种质材料的综合性状较差。

将值作为因变量, 表型性状值作为自变量, 进行逐步回归线性分析得到回归方程= (40.564 – 9.2303+ 2.9514+ 1.2985+ 7.3016+ 0.1627+ 1.6928+ 4.1869+ 61.07910)×10–3, 其中3、4、5、6、7、8、9和10分别代表茎粗、叶面积、生育期、单株结薯数、单株产量、商品率、干物质含量、块茎长宽比。方程的相关系数= 0.999, 决定系数2= 0.997, 表明3~10这8个自变量可决定值总变异的99.7%,值为10 308.634。由此可说明该方程可用于对119份引进马铃薯种质资源的综合评价, 可靠度为99.7%。

为了判断值是否可以正确反映种质资源的经济性状, 将出苗率、单株产量、商品率、干物质含量4个与马铃薯产量和经济效益密切相关的经济性状与各种质材料的综合得分值进行相关性分析(表7), 发现值与4个重要经济性状均极显著相关, 说明综合得分值可作为种质材料经济综合性状的评价指标。

2.6 参试材料的稳定性与适应性评价

在GGE双标图中(图3-A), 单向箭头横轴代表种质材料的平均产量, 箭头所示方向为正, 即投影点越靠右的种质材料, 其产量越高。横轴将试验环境分为2个区域, 上部为2015年鲁家沟镇及2016年鲁家沟镇, 下部为2015年内官镇及2016年内官镇, 双向纵轴代表种质材料的稳定性, 即横轴上垂线长度越短的种质材料稳定性越好。PC1与PC2分别解释74.2%和25.7%的变异信息, 共包含99.9%的变异信息。从图3-A可以看出, 引进种质材料中68号和38号在鲁家沟镇具有一定丰产性, 而71号产量虽没有68号和38号高, 但其在鲁家沟镇表现出较好的稳定性; 在内官镇中104号和45号表现出较高的丰产性, 84、29、100号具有较好的稳定性。

通过双标图也可反映出在各环境中具有较好适应性的种质材料(图3-B)。双标图分为若干个多边形区域, 若某个区域落下试验点, 则该区域的顶角材料, 正是该试点产量最高的品种。从图3可看出2015年鲁家沟镇及2016年鲁家沟镇所在区域中顶角材料为68号, 说明68号在鲁家沟镇产量最高, 同时表现出最好的适应性, 其次是38号也表现出较好的适应性。在2015年内官镇及2016年内官镇所在区域的顶角材料为45号, 说明45号在内官镇产量最高, 在当地表现出较好的适应性。其他区域内没有落下试验点, 说明其顶角材料95号、53号、5号、93号、72号、7号的适应性表现均较差。

表6 引进马铃薯种质资源表型性状的主成分分析

图3 引进119份马铃薯种质资源的丰产性、稳定性(A)与适应性(B)分析

表7 经济性状与综合得分(F值)间的相关性

**表示在0.01水平上显著相关。

**denotes significance of correlation at the 0.01 probability level.

3 讨论

3.1 种质资源遗传多样性分析及综合评价的方法

遗传多样性分析和综合评价是有效利用种质资源的重要信息来源, 也是建立某个特征性状基因库的第一步[20]。目前马铃薯种质资源遗传多样性评价主要可以分为形态学指标评价和分子水平评价[21]。随着分子技术水平逐渐成熟, 利用分子标记技术对马铃薯种质资源进行遗传多样性分析的报道日益增多[22-26], 分子标记具有快速操作分析和避免环境干扰的技术优点, 但由于栽培种马铃薯是高度杂合的四倍体作物, 其遗传特性具有高度等位变异特征, 相比其他作物缺乏可用于资源评价的分子标记, 尤其在产量及环境胁迫方面开发较为缓慢[27]。所以目前对种质资源的描述和评价仍主要依靠表型性状特征, 因为表型性状直观, 数据可靠, 评估方法相对经济简便[28], 利用表型性状分析种质资源遗传多样性及综合评价的方法在不同作物中均已得到广泛应用[29-30]。在马铃薯种质资源田间评价时, 需观察的表型性状较多, 当群体较大时需分析的数据繁多, 工作量巨大, 且存在主观误差, 对有效准确的评价造成难度。因此本研究通过表型性状间主成分分析及逐步回归分析对评价指标进行降维, 以期缩小评价数据, 减少工作量; 通过计算综合得分(值)将各种质资源的综合表现数据化, 以期减少主观误差, 增加评价准确率, 提高工作效率。最终研究结果显示, 通过主成分分析及逐步回归分析建立拟合度较好的回归方程, 可有效筛选关键性状评价指标, 降低育种家和研究者对大量数据的分析难度。综合得分F值与产量、商品率、干物质等重要经济性状均显著相关, 可以作为马铃薯种质资源的主要评价指标。此方法可为马铃薯研究人员在种质评价及新品种选育工作中提供参考依据。

3.2 119份引进马铃薯种质资源表型性状遗传多样性评价

本研究采用Shannon-Wiener’s多样性指数对119份引进马铃薯种质资源的表型性状进行遗传多样性分析。Shannon-Wiener’s多样性指数可说明所分析数值的丰富度和均匀度。本研究表明参试材料中的生育期性状遗传多样性最为丰富, 这为针对马铃薯熟性性状为方向的新品种选育提供了参考数据和亲本资源。10个表型性状在不同干旱类型环境中表现出不同的变异情况, 其中出苗率、单株产量、商品率的变异系数表现出较大的差异, 说明这3个表型性状易受环境因素影响。本研究表明马铃薯单株结薯过多不会显著提高单株产量, 却可能引起商品率的下降; 生育期与株高和单株产量分别呈极显著和显著正相关; 马铃薯单株产量性状与地上植株的生长状态极显著相关, 说明在对马铃薯种质资源评价时可利用一些较为直观的地上植株表型特征, 来判断地下块茎的某些重要经济性状。

遗传多样性是一个物种或种群生存的遗传基础,一个种群遗传多样性越丰富, 对环境的胁迫适应能力越强, 收集和保存遗传变异类型丰富的种质资源, 可满足农作物的基因需求[31]。本研究中参试材料的10个表型性状的变幅及变异系数均很高, 表现出丰富的多样性。其中, 单株产量的变异系数达到69.91, 生育期的多样性指数(′)达到4.37, 说明此批引进种质资源的单株产量和生育期性状具丰富的遗传变异和多样性, 可为日后以高产和不同熟性为方向的马铃薯新品种选育工作提供遗传基础。其他表型性状的变异系数和多样性指数分别达到10.52~45.73和1.56~3.53, 也表现出了较高的变异性和多样性, 说明此批引进种质资源在马铃薯遗传育种工作中具有较好的利用价值。

3.3 参试材料综合评价

本研究对参试材料的综合评价表明, 在不同干旱环境中表现出不同的丰产、稳定及适应性。其中种质材料CIP397044.25 (68号)和CIP 385561.124 (38号)在干旱区具有较好丰产性, 种质材料CIP 304350.95 (104号)及CIP392797.22 (45号)在半干旱区具有较好丰产性。在本试验干旱区中种质材料CIP397044.25 (68号)和CIP 385561.124 (38号)依然表现出较好的稳定性。虽然也有些种质材料, 如CIP 393615.6 (94号)、CIP 395434.1 (62号)在本试验干旱区中表现出更好的稳定性, 但其产量低于此批种质所有环境下的平均产量, 证明其丰产性表现较差, 即为稳定的低产, 所以此类种质不具备优良的特性。在半干旱地区中种质材料CIP304350.95 (104号)和CIP392797.22 (45号)表现出最好的丰产性和较好的稳定性, CIP388615.22 (84号)在半干旱地区中也表现出较好的稳产性, 这些质材料均可作为适应于半干旱地区种植的优良种质加以应用。

119份引进的马铃薯种质资源中CIP390478.9 (41号)与CIP 392797.22 (45号)已于2006年通过国家品种审定委员会审定, 分别命名为冀张薯8号和青薯9号, 这2个品种也是本试验所在地区的主栽品种, 在2016年本试验所在地区定西市安定区种植面积分别为1.7万公顷和2.0万公顷。本试验中冀张薯8号和青薯9号依然表现出较好的高产和稳产特性, 其中冀张薯8号综合评价得分值为0.560, 排名第13位; 青薯9号综合评价得分值为0.574, 排名第5位。此结果同时也证明利用表型性状综合得分(值)对马铃薯种质材料进行综合评价的可靠性, 通过此方法可增加筛选出优良种质的准确率, 提高育种工作效率。

4 结论

采用Shannon-Wiener’s多样性指数、主成分分析、表型性状综合得分(值)结合逐步回归分析的方法可有效在干旱半干旱地区对马铃薯种质材料进行遗传多样性分析和综合评价。此批引进的119份马铃薯种质资源材料遗传变异丰富, 拥有较好的综合评价, 其中CIP393228.67和CIP385561.124在干旱区, CIP 304350.95、CIP392797.22、CIP388615.22在半干旱区分别表现出较好的丰产和稳产特性。

[1] The Potato Genome Sequencing Consortium. Genome sequence and analysis of the tuber crop potato.2011, 475: 189–195

[2] 谢从华. 马铃薯产业的现状与发展. 华中农业大学学报(社会科学版), 2012, (1): 1–4Xie C H. Potato industry: status and development.(Soc Sci Edn), 2012, (1): 1–4 (in Chinese with English abstract)

[3] 罗其友, 刘洋, 高明杰, 易晓峰. 中国马铃薯产业现状与前景. 农业展望, 2015, 11(3): 35–40Luo Q Y, Liu Y, Gao M J, Yi X F. Status quo and prospect of China's potato industry., 2015, 11(3): 35–40 (in Chinese with English abstract)

[4] 孙秀梅. 国外种质资源在我国马铃薯育种中的利用. 中国马铃薯, 2000, 14(2): 110–111 Sun X M. Foreign germplasm utilization for potato breeding in China., 2000, 14(2): 110–111 (in Chinese)

[5] 刘喜才, 张丽娟, 孙邦升, 宋继玲. 马铃薯种质资源研究现状与发展对策. 中国马铃薯, 2007, 21(1): 39–41 Liu X C, Zhang L J, Sun B S, Song J L. Research status and development countermeasure of potato germplasm., 2007, 21(1): 39–41 (in Chinese)

[6] 金光辉. 中国马铃薯主要育成品种的种质资源分析. 中国种业, 1999, (4): 12–13 Jin G H. Germplasm analysis of main potato cultivars in China., 1999, (4): 12–13 (in Chinese)

[7] 邸宏, 陈伊里, 金黎平. 中国马铃薯部分栽培品种遗传多样性的AFLP分析. 园艺学报, 2006, 33: 1349–1352 Di H, Chen Y L, Jin L P. Genetic diversity analysis of some Chinese cultivated potato varieties using AFLP markers., 2006, 33: 1349–1352 (in Chinese with English abstract)

[8] Hawkes J G. The potato evolution biodiversity and genetic resources., 1991, 66: 85

[9] 金黎平, 屈冬玉, 谢开云, 卞春松, 段绍光. 我国马铃薯种质资源和育种技术研究进展. 种子, 2003, (5): 98–100 Jin L P, Qu D Y, Xie K Y, Bian C S, Duan S G. Research progress of Chinese potato germplasm and breeding technology., 2003, (5): 98–100 (in Chinese)

[10] 孙慧生. 马铃薯育种学. 北京, 中国农业出版社, 2003. pp 22–25 Sun H S. Potato Breeding Science. Beijing: China Agriculture Press, 2003. pp 22–25 (in Chinese)

[11] Glaszmann J C, Killian B, Upadhyaya H D, Varshne R K. Accessing genetic diversity for crop improvement., 2010, 13: 167–173 (in Chinese)

[12] 孙海宏, 叶广继, 王舰. 青海省引进CIP马铃薯种质资源产量与品质分析. 安徽农业科学, 2009, 37: 4934–4935 Sun H H, Ye G J, Wang J. Yield and quality analysis of potato germplasm resources from CIP in Qinghai province., 2009, 37: 4934–4935 (in Chinese with English abstract)

[13] 彭慧元, 赵旭剑, 雷尊国, 李其义. 从国际马铃薯中心引进马铃薯种质资源的适应性筛选. 种子, 2014, 33(10): 60–63 Peng H Y, Zhao X J, Lei Z G, Li Q Y. Selection of adaptability of introduced potato germplasm resources from international potato center., 2014, 33(10): 60–63 (in Chinese)

[14] 刘文林, 张举梅, 盛万民, 孙岩, 刘东军, 郭怡幡, 杨淑萍, 张睿, 张宏纪. 52份俄罗斯引进马铃薯种质资源的遗传多样性与分子身份证构建. 分子植物育种, 2016, 14: 251–258Liu W L, Zhang J M, Sheng W M, Sun Y, Liu D J, Guo Y F, Yang S P, Zhang R, Zhang H J. Genetic diversity analysis and molecular identities establishment of 52 russian potato varieties., 2016, 14: 251–258 (in Chinese with English abstract)

[15] 段艳凤, 刘杰, 卞春松, 段绍光, 徐建飞, 金黎平. 中国88个马铃薯审定品种SSR指纹图谱构建与遗传多样性分析. 作物学报, 2009, 35: 1451−1457 Duan Y F, Liu J, Bian C S, Duan S G, Xu J F, Jin L P. Construction of fingerprinting and analysis of genetic diversity with SSR markers for eighty-eight approved potato cultivars (L) in China., 2009, 35: 1451−1457 (in Chinese with English abstract)

[16] 张永成, 田丰. 马铃薯实验研究方法. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2007. pp 117–123 Zhang Y C, Tian F. Potato Expermental Research Method. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 2007. pp 117–123 (in Chinese)

[17] Strong W L. Biased richness and evenness relationships within Shannon–Wiener index values., 2016, 67: 703–713

[18] 严威凯. 双图标分析在农作物品种多点试验中的应用. 作物学报, 2010, 36: 1805–1819 Yan W K. Optimal use of biplots in analysis of multi-location variety test data., 2010, 36: 1805–1819 (in Chinese with English abstract)

[19] Yan W K, Holland J B. A heritability-adjusted GGE Biplot for test environment evaluation., 2010, 171: 355–369

[20] Tester M, Langeridge P. Breeding technologies to increase crop production in a changing world., 2010, 327: 818–822

[21] 徐建飞, 金黎平. 马铃薯遗传育种研究: 现状与展望. 中国农业科学, 2017, 50: 990–1015 Xu J F, Jin L P. Advances and perspectives in research of potato genetics and breeding., 2017, 50: 990–1015 (in Chinese with English abstract)

[22] Barandalla L, Ruiz J I, Rios D, Ritter E. Molecular analysis of local potato cultivars from Tenerife island using microsatellite markers., 2006, 152: 283–291

[23] Charles L, George N, Yong B F, Solomon I S, Margaret J H, Humberto G P. Genetic diversity of Kenyan potato germplasm revealed by simple sequence repeat markers., 2011, 88: 424–434

[24] Wang F, Li F D, Wang J. Genetic diversity of Chinese and CIP potato (L) germplasm assessed by amplified fragment length polymorphism (AFLP) markers., 2013, 56: 167–178

[25] McGregor C E, Greyling M M, Warnich L. The use of simple sequence repeats (SSRs) to identify commercially important potato (L) cultivars in South Africa., 2000, 17: 177–179

[26] 徐敏. 中国马铃薯审定品种系谱分析及遗传多样性研究. 中国农业科学院硕士学位论文, 北京, 2007 Xu M. Pedigree and Diversity of Approved Potato Cultivars (L.) in China. MS Thesis of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China, 2007 (in Chinese with English abstract)

[27] Luo Z W, Hackett C A, Bradshaw J E, Mcnicol J W, Milbourne D. Construction of a genetic linkage map in tetraploid species using molecular markers., 2001, 157: 1369–1385

[28] Abdelhameed E, Arild L, Sonja S K, Siri F, Leif S, Susan M, Esther M, Odd A R. Phenotypic diversity of plant morphological and root descriptor traits within a sweet potato (L. Lam.) germplasm collection from Tanzania., 2011, 58: 397–407

[29] 胡标林, 万勇, 李霞, 雷建国, 罗向东, 严文贵, 谢建坤. 水稻核心种质表型性状遗传多样性分析及综合评价. 作物学报, 2012, 38: 829–839 Hu B L, Wan Y, Li X, Lei J G, Luo X D, Yan W G, Xie J K. Analysis on genetic diversity of phenotypic traits in rice () core collection and its comprehensive assessment., 2012, 38: 829–839 (in Chinese with English abstract)

[30] 王海岗, 贾冠清, 智慧, 温琪汾, 董俊丽, 陈凌, 王君杰, 曹晓宁, 刘思辰, 王纶, 乔治军, 刁现民. 谷子核心种质表型遗传多样性分析及综合评价. 作物学报, 2016, 42: 19–30 Wang H G, Jia G Q, Zhi H, Wen Q F, Dong J L, Chen L, Wang J J, Cao X N, Liu S C, Wang L, Qiao Z J, Diao X M. Phenotypic diversity evaluations of foxtail millet core collections., 2016, 42: 19–30 (in Chinese with English abstract)

[31] Ramanatha R V, Toby H. Genetic diversity and conservation and utilization of plant genetic resources., 2002, 68: 1–19

Genetic Diversity Analysis and Comprehensive Assessment of Phenotypic Traits in Introduced Potato Germplasm Resources in Arid and Semi-arid Area

YU Bin1, YANG Hong-Yu1, WANG Li2, LIU Yu-Hui1, BAI Jiang-Ping1, WANG Di1, and ZHANG Jun-Lian1,*

1College of Agronomy, Gansu Key Laboratory of Crop Improvement & Germplasm Enhancement, Gansu Provincial Key Laboratory of Aridland Crop Science, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, Gansu, China;2College of Life Science and Technology, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, Gansu, China

In China, potato is a kind of foreign crop lacking germplasm resource, especially the varieties grown in arid and semi-arid areas. Therefore, it is an effective way to rich the germplasm resource by introducing potatoes abroad. In this study, the Shannon-Wiener’s diversity index and comprehensive score (-value) were used to investigate the genetic diversity of 119 introduced potato clones from Peru International Potato Center about 10 phenotypic traits (emergence rate, plant height, stem diameter, leaf area, growth period, tuber number per plant, yield per plant, commodity rate, dry matter content and tuber length-width ratio). The genetic diversity of growth period was the most abundant among these phenotypic traits in 119 potato clones. Stem diameter, leaf area, growth period, tuber number per plant, yield per plant, commodity rate, dry matter content and tuber length-width ratio had significant effects on comprehensive value of phenotypic traits, and could be used to evaluate the potato germplasm resources on the drought farming. The-value was significantly correlated with the economic characters (yield per plant, commodity rate and dry matter content), which can be used as the main evaluation index of potato germplasm resources. CIP393228.67 and CIP385561.124 in arid area and CIP304350.95, CIP392797.22, and CIP388615.22 in semi-arid area showed high and stable yield characteristics. These 119 introduced potato clones are rich in genetic diversity with good comprehensive evaluation, they could effectively complement potato germplasm resources and be beneficial to potato breeding in China.

potato; introduced germplasm; phenotypic traits; genetic diversity; comprehensive assessment; arid and semi-arid area

2017-03-29;

2017-09-10;

2017-09-28.

10.3724/SP.J.1006.2018.00063

通信作者(Corresponding author): 张俊莲, E-mail: zhangjunlian77@163.com

E-mail: yubin@gsau.edu.cn

本研究由国家国际科技合作与交流专项(2014DFG31570)和国家现代农业产业技术体系建设专项(CARS-10-P18)资助。

This study was supported by the International Science & Technology Cooperation Program of China (2014DFG31570) and China Agriculture Research System (CARS-10-P18).

URL: http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1809.S.20170928.1458.004.html