自动驾驶汽车事故责任问题研究

王靖茹

(中南大学法学院,湖南长沙410012)

一、自动驾驶汽车发展现状

(一)全球汽车行业智能化已成必然趋势

科技的日新月异催生了各个行业的深刻变革,交通领域自动驾驶技术的发展与成熟更是让我们目睹了“功能汽车”向“智能汽车”的转变,全球汽车行业智能化势不可挡。自动驾驶技术在传统汽车产业的基础上深度融合了人工智能、物联网、云计算、大数据等新兴信息技术,颠覆了原有的驾驶模式,引领着全球汽车与交通出行领域进入智能化和网联化的新纪元。自动驾驶技术的发展,不仅使无人驾驶汽车真正从科幻电影中走向现实,还将为人类在降低驾驶危险、提高交通安全、缓解交通拥堵、扫除老年人和残疾人的驾驶障碍等多个方面提供新出路,其背后蕴含的巨大的商业利益及其广阔的运用前景,吸引着各国抢争自动驾驶技术制高点,并且进行法律、政策上的探索。

根据中国汽车工业协会的定义,自动驾驶汽车指的是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通讯与网络技术,实现车与X(人、车、路和后台等)的智能信息交换,具备复杂环境感知、智能决策、协同控制与执行等功能,可实现“安全、舒适、节能、高效”行驶,并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。而自动驾驶汽车的最高级别——无人驾驶汽车则是指在没有人工操作与干预下,依靠各种人工智能技术实现车辆自主行驶的机动车辆。自动驾驶汽车从概念提出,到20世纪70年代开始广泛研究,各国争分夺秒,攻坚克难。作为全球无人驾驶汽车技术的领跑者,美国通用汽车公司早在1939年纽约世博会上就展出了世界上第一辆无人驾驶概念车。20世纪70年代起,得益于政府的支持,美国众多科研机构纷纷投身大量的基础性研究[1]。2011年,美国内华达州通过“511法案”,该立法在无人驾驶汽车发展史上具有里程碑意义,不仅对促进技术发展具有重要价值,在国际上也具有重要的示范作用,这一法治事件促使许多国家和地区纷纷借鉴与效仿。2012年9月,美国加利福尼亚州出台法案,宣布自2015年起自动驾驶汽车可以上路行驶。2014年12月,美国谷歌公司研发的无方向盘、无换档装置、无踏板的无人驾驶汽车通过软件和车载传感器实现了全自动驾驶[2]124。2015年,美国交通部发布《ITS战略计划2015~2019》,进一步将推进车辆网联化、加快汽车智能化上升为核心战略。据此美国在密歇根州开展了大量智能汽车示范测试,并于2015年完成M城(M-City)建设,而该城的建设很大程度上便是服务于自动驾驶汽车的测试[3]。2016年9月美国联邦政府颁布了《联邦自动驾驶汽车政策》,同时在州层面积极进行自动驾驶立法,截至2016年底,16个州通过相关法案或行政令,明确测试条件和要求,允许企业在州层面展开路面测试。2017年2月14日美国众议院小组委员会听证会上,自动驾驶车辆合法量产上路也被提上议事日程。

英国政府也积极创造条件发展无人驾驶汽车。2014年7月,英国商务部宣布英国政府投入1 000万英镑用于无人驾驶汽车技术的研发,而在随后的秋季财政报告中,英国政府又加大资助,再度拨款900万英镑[4]。2016年1月英国交通部允许无人驾驶汽车在伦敦街头上路测试,并宣布从2016年7月起,“格林威治自动化交通环境项目”的第一辆无人驾驶车将在格林威治半岛的道路上试车。另外,英国政府宣布自2017年始将在高速公路上进行无人驾驶汽车测试,同时提出了争取到2020年实现自动驾驶汽车上路行驶的目标。

而作为宝马、奔驰、奥迪等国际知名汽车供应商、制造商的所在国,德国在自动驾驶技术的研发上同样不甘示弱。2015年德国政府制定了自动化及互联驾驶战略(“德国战略”),同年允许自动驾驶汽车在连接慕尼黑和柏林的A9高速路段开展测试项目。2017年5月12日,德国议会批准了《德国道路交通法》(Strassenverkehrsgesetz,STVG),规定自2017年6月21日开始允许自动驾驶汽车上路。

另外,瑞典沃尔沃汽车集团于2017年1月正式启动其与瑞典交通运输管理局及相关部门早于2013年合作规划的Drive Me项目,全球首个真人真场景自动驾驶测试项目自此启动。而日本Nissan公司业已在东京、硅谷和伦敦测试了自己旗下的自动驾驶汽车,积累安全测试记录。韩国目前则已颁发13张自动驾驶测试许可,并计划于2020年前商业化3级自动驾驶汽车[5]。同时法国、荷兰等国也已陆续批准了自动驾驶汽车道路试验。总体而言,各国都争先出台法案、政策为自动驾驶汽车上路测试扫清障碍,增强研发和加大资金支持,推动本国自动驾驶技术的发展。各国都希望在2020年前后实现自动驾驶汽车量产前做最后冲刺,抢夺自动驾驶世界的制高点。美国电气和电子工程师协会(IEEE)预测,到2040年全球75%的新款汽车都将会是自动驾驶的,交通运输领域正强势进入数字时代[6]。

(二)中国加速研发自动驾驶技术

自动驾驶技术在推动交通方式巨大变革的同时,其自身作为大数据、云计算、物联网融合发展的产物,其广泛应用势必牵动人工智能、信息通讯科技等诸多新兴产业的飞速发展。在这场国际技术研发争夺赛中,我国尽管起步晚,但同样在技术层面上快马加鞭。自动驾驶汽车概念在20世纪首次被提出,1992年我国第一辆无人驾驶汽车在国防科技大学研制成功。21世纪初自动驾驶技术逐渐趋于实用化,自动驾驶汽车进入实车道路测试阶段,我国一汽、上汽、比亚迪等公司纷纷推出了自动驾驶汽车的研究计划并推行实施[7]102。同时,众多大型互联网公司转身自动驾驶技术研发的攻坚力量。其中最典型的莫过于近年来一直专注于人工智能的百度公司。2015年12月10日百度公司研制的无人驾驶车在我国首次实现全自动驾驶,并在城市、环路及高速道路混合路况下多次自主完成变道、超车、调头等复杂驾驶动作,测试时最高速达100 km/h[8]。尽管与同期发达国家的研发程度相比仍有差距,但标志着我国自动驾驶技术取得重大突破。2016年9月百度公司获得了在美国加州的测试许可,2016年11月百度在乌镇开展普通开放道路的无人车试运营。2017年4月19日百度公司新晋总裁陆奇更是大胆发布“Apollo”计划,计划将公司掌握的自动驾驶技术向业界开放,进一步降低无人车的研发门槛,加速无人驾驶技术在中国的研发与普及。百度公司计划2018年在一定程度上实现无人驾驶汽车的技术商用,争取与发达国家看齐,在2020年实现量产。而国内又一互联网巨头腾讯公司则于2016年下半年成立自动驾驶实验室,重点致力自动驾驶核心技术研发。另外,华为公司则与宝马、奥迪、巴士集团、国家智能运输中心等加速发力自动驾驶车辆5G通信技术服务开发,且据2017年9月巴士集团董事长余钢在深圳公交出行宣传周启动仪式上的透露,今年10月底深圳将实验两条无人驾驶线[9]。无人驾驶公共汽车上路,不仅在中国吹响第一号角,在当今世界同样绝无仅有。

另一方面,在企业争先研发的同时,国家支持也持续跟进。2015年6月,工信部批准设立的首个国家级“智能网联汽车试点示范区”落户上海。该示范区计划到2017年底先期建成小范围开放道路测试环境。浙江、北京、河北、重庆等地也陆续开展“基于宽带移动互联网的智能汽车、智慧交通应用示范”,积极推进自动驾驶测试工作。2016年11月江苏与工业和信息化部、公安部签订三方合作协议,共建国家智能交通综合测试基地。北京则出台《智能汽车与智慧交通应用示范(2016~2020)5年行动计划》,计划于2020年底完成北京开发区范围内所有主干道路智慧路网改造,分阶段部署1 000辆全自动驾驶汽车的应用示范。总体而言,在全球自动驾驶技术研发浪潮中,我国激流勇进,不断推进自动驾驶技术的发展。

二、自动驾驶汽车事故责任问题导出

技术得以突破性进展的同时,自动驾驶无疑将带来巨大的效益和可能,然而,再先进的科技也不能消除危险,自动驾驶技术再经历几个回合的创新也无法确保每个人安全,自动驾驶汽车致人损害和财产损失无法避免,诸多新型法律问题也纷涌而至,其中最基本也最重要的可能就是责任问题。事实上,要求人们像信任人一样信任自动操作的驾驶系统并非易事,即使大部分人对自动驾驶技术的发展寄予厚望,但不仅车内驾驶员、乘客的安全必须保障,路人和其他车辆等的安全也不容忽视,因而自动驾驶出现事故之后责任问题不明确客观上将会是自动驾驶技术发展的一大阻力。自动驾驶汽车要取得与传统汽车同等的行驶地位,首先就必须迎接自动驾驶汽车责任问题对目前法律的挑战。由于自动驾驶汽车尤其是无人驾驶出现重大人员和财产伤亡时犯罪主体和犯罪主观方面(无论是过于自信的过失抑或是疏忽大意的过失)的缺位,其实质上与传统交通肇事罪的认定不完全契合,在现行刑法框架上存在刑罚认定无能的情形[10],笔者对自动驾驶汽车刑事责任暂且不论。

对于任何致人损害或财产损失的事件,及时给予受害人法律回应,事实上是身处法治时代的公民的基本期待。而当这种回应落到我国民事法律框架下时,首先面临的困难便是责任主体的认定问题。民事责任是国家施于违法者的强制性负担,是对受损的公民合法权益进行补救的手段之一,其实现同样必须以责任主体存在并且确定为前提。如果责任主体难以确定,责任自然无法落实,受害人的救济自然就无从谈起[11]。汽车驾驶功能的日益自动化,以及随着技术不断升级而即将进入的无人驾驶时代,驾驶责任从传统的驾驶员身上逐渐转移到车辆。而车辆即使具备人工智能也仍摆脱不了其物的属性,那么自然也不可能拥有与人同等的责任主体地位。具体而言,自动驾驶致人损害或财产损失时责任主体的认定困难可以作以下区分:首先,当自动驾驶等级尚未达到无人驾驶的阶段时发生事故,且究竟是人的不正当操作、该接管驾驶任务时未及时接管抑或是机器本身故障这些事实的查明存在难度,在科技还不能对事故原因作答时应该由谁承担责任。其次,当自动驾驶等级达到无人驾驶,或者尚未达到无人驾驶但驾驶员并未有不正当操作而发生事故时,承担责任的主体是驾驶员、车辆所有者、制造商、销售商还是自动驾驶系统提供方、服务方的某一方抑或是各方?再次,如果是各方共同承担时,责任比例应该为何?责任比例应该按什么标准分配?在不同的自动驾驶层级上各承担方责任大小是否应该有所区分?各方承担责任的比例如何调整?最后,责任主体确定之后,各主体之间是独立责任还是连带责任,如何平衡各方当事人的利益,让受害者不至于得不到应有的法律救济,同时责任承担方不至于责任过重,自动驾驶车辆消费者不至于不敢消费,生产商、销售商的生产、销售积极性能有效保持,自动驾驶系统的开发商仍愿意开拓创新,这些都是法律将来在回应这类事件民事责任时必须深思的问题[2]128。

三、自动驾驶汽车事故责任问题的域外立法

法律的制定和修改永远无法与科技发展同步,这既是法律自身滞后性所致,也是社会存在决定社会意识的本质体现。虽然当前世界各国的立法工作普遍尚未跟上自动驾驶技术发展的步伐,但是一些国家,尤其是美国、德国、英国等发达国家,早已制定法律或出台相关政策迎接新技术带来的法律挑战。而这些国家的立法尝试无疑都致力于一个核心问题,即如何解决自动驾驶汽车的责任问题。

作为自动驾驶技术领跑者,美国交通运输部(DOT)于2016年9月公布了全球首个无人驾驶汽车(Self-driving cars)政策——《联邦自动驾驶汽车政策》(Federal Automated Vehicles Policy)(以下简称“政策”)[12]。政策建议各州建立具备司法管辖权的自动化驾驶安全技术委员会,同时要求各州制定关于“高度自动化车辆”(Highly automated vehicle,HAV)责任的法规,要求各州审慎考虑碰撞发生时事故责任在HAVs车辆所有者、驾驶员、乘客、制造商及其他人之间如何划分,以及如果是车辆本身出错而发生事故,由谁承担责任等问题[13]。据此,在美国,不同的司法管辖领域划分也决定了各州在解决交通事故责任问题是主要依据自己的侵权法。而对于车辆侵权责任的认定,从过错责任、无过错责任、严格责任,不一而足,此外还可能适用美国产品责任的相关规定[14]。尽管近年来,美国已有多个州出台了无人驾驶汽车监管法案,但其中通过颁布新法案或修改法律对自动驾驶汽车责任问题做出规定的仍不多见。密歇根州于2013年12月颁布了参议院第644号法案,规定除非损害是汽车生产中的缺陷所致,否则制造商不对任何其他损害承担责任。如因部件生产商将车辆改装成自动驾驶汽车时在车辆上安装的系统或配件等的缺陷所造成的损害,部件生产商应承担产品责任。2017年,田纳西州在其众议院的第1131号法案中规定了类似条款,但该法案尚未通过。而马萨诸塞州则起草法案规定制造商应该对自动驾驶造成的事故承担过错责任,纽约州则试图扩大责任主体范围,规定车主、驾驶员和制造商均需对事故造成的人身损害和财产损失承担责任。总体而言,从目前已有的立法实践可以看出,由于美国各州汽车产业的发展和贡献不同,各州对自动驾驶事故责任的规定各异,但在自动驾驶责任问题上的立法尝试主要还是从责任主体的圈定先行探索。

德国采取的是严格的车主和驾驶员责任。首先,德国《道路交通法》对车辆所有人实行严格责任制度,车主基于其对车辆的所有权对事故承担责任,车主责任并不以过错为要件,当然,车主承担责任后享有对制造商的追偿权。由此可见,自动驾驶发生事故,车主责任必不可少。其次,根据德国2017年新修正的《德国道路交通法》(Strassenverkehrsgesetz,STVG),自动驾驶模式下车辆发生事故,驾驶员将承担直接责任,驾驶员承担责任后同样可以向制造商追偿。但是,如果驾驶员被证明是合法使用自动驾驶模式,则其驾驶员和车主可以免于承担责任。再者,德国加强技术配备解决事故责任主体认定的困难。根据新法,自动驾驶汽车必须配备“黑匣子”,以确定事故发生时究竟是驾驶员还是自动驾驶系统控制车辆,从而最终确定事故是否适用德国产品责任[15]。最后,德国交通事故责任翻倍。新修正的《德国道路交通法》提高了最高责任限额,造成死亡或人身损害的,最高赔偿额由500万欧元提升至100 0万欧元;造成财产损失的,最高赔偿额从100万欧元提升至200万欧元。总体而言,在德国现行的责任框架体系内,车主和驾驶员是自动驾驶事故直接的责任主体,当且仅当驾驶员合法使用自动驾驶系统而出现事故时,车主和驾驶员可以免责。而如果证实事故发生时是自动驾驶系统控制车辆,则将适用德国产品责任,换言之,制造商成为责任主体。

英国则为自动驾驶汽车引入保险制度,使保险公司直接对事故责任负责。2017年2月,英国汽车技术和航空法案(以下简称“VTA法案”)就如何分配自动驾驶汽车事故责任进行了新的规定[16]。在英国政府编制的自动驾驶汽车清单上的车辆将适用新的保险制度和责任规定。具体而言,VTA法案将强制性汽车保险的范围扩大至所有被认定的自动驾驶汽车。在自动驾驶模式下,被保险的车辆如果发生事故,则保险公司必须负责赔偿事故造成的损失。当然,保险公司享有对制造商的代位求偿权,如果车辆在自动驾驶状态下发生事故,而制造商对此负有责任,那么保险公司赔偿受害人损失后有权从制造商处获得赔偿。同时,如果是驾驶员自身存在过错,在不适当的情形下开启自动驾驶模式而导致事故发生,保险公司无须承担责任。另外,如果被保险人未按保单要求,及时更新自动驾驶汽车操作系统,由此引发事故,或者被保险人擅自改装自动驾驶汽车操作系统引发事故的,保险公司有权排除和限制此类事故的赔偿责任。再者,如果受害人对事故及产生的损失负有责任的,则可相应减少保险公司的赔偿责任。最后,未投保的自动驾驶汽车发生事故产生损失的,则由车主而不是保险公司承担赔偿责任。总体而言,在英国现行的自动驾驶汽车事故责任框架下,受害人可以直接向保险公司请求赔偿,而如果在自动驾驶状态下车辆发生事故,而驾驶员和车主均无过错的,那么事故责任最终便落到制造商头上,保险公司在赔偿后有权根据产品责任法等相关规定向其追偿。保险公司在制造商和受害者之间搭建起救济的桥梁,这在保障受害人求偿权利的同时,也督促制造商生产质量合格的自动驾驶汽车,而驾驶员和车主的过错则会成为保险公司的免责事由。

四、自动驾驶汽车责任问题的中国应对

(一)传统机动车赔偿责任的基本沿用

随着全球自动驾驶汽车安全性能的不断提升,自动驾驶汽车尤其是无人驾驶汽车不久将实现量产并上路行驶。面对发达国家的技术碾压和立法探索,我国百度公司创始人李彦宏早在2016年全国两会提案中要求中国加快无人驾驶汽车立法,吉利集团创始人李书福也提出应提前判定可能出现的问题,抓紧自动驾驶立法[17]。总体而言,我国形势不容乐观,自动驾驶立法,尤其是自动驾驶法律责任问题的明确迫在眉睫。交通事故责任合理分配和承担,不仅能形成对交通参与人具体行为的合理激励,而且可以进一步预防和减少道路交通事故的发生[18]。而尽管人工智能、大数据等信息技术的运用大大提升了汽车的自动化水平,但不得不承认的是,基于汽车较之非机动车驾驶人、行人的相对强势地位及相对较低的安全风险,传统的机动车赔偿责任制度,尤其在发生交通事故的不同主体之间的责任分配的基本原则还是适用自动驾驶汽车的,亦即《中华人民共和国道路交通安全法》第76条在不同情形下的责任主体分类,在自动驾驶汽车责任问题上可以基本沿用,因而首先可以明确有三:其一,自动驾驶汽车之间发生交通事故的,则由有过错的一方承担赔偿责任;双方都有过错的,按照各自过错的比例分担责任;其二,自动驾驶汽车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由自动驾驶汽车一方承担赔偿责任;有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的,根据过错程度适当减轻自动驾驶汽车一方的赔偿责任;自动驾驶汽车一方没有过错的,承担不超过百分之十的赔偿责任。其三,交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞自动驾驶汽车造成的,自动驾驶汽车一方不承担赔偿责任。

(二)基于SAE自动化分级的责任分类

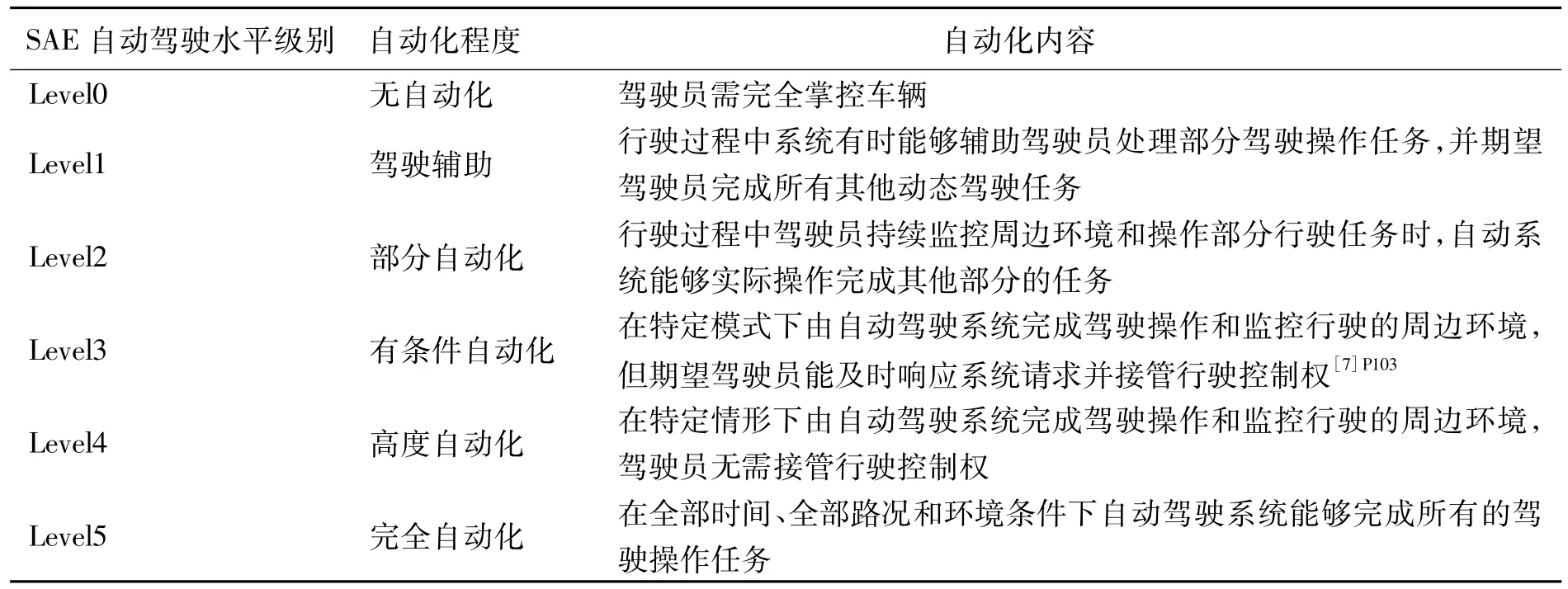

然而,自动驾驶汽车确实带来了一系列新型法律问题,仅凭现有制度规定并无力应对,滞后的法律规定不敌科学技术应用的负面效应。有鉴于此,各国争先通过立法跟进科学技术的发展,在传统汽车规范的基础上针对自动驾驶汽车的特性进行分析和研究,引导自动驾驶汽车的发展。而正如澳大利亚国家运输委员会(NTC)发布的关于自动驾驶汽车监管改革的政策文件中所指出的,自动驾驶汽车事故责任问题极为复杂,与责任分配有关的最大不确定性在于谁控制着具有不同自动驾驶级别的车辆。换言之,明确了“驾驶员”和“控制”的含义,那么判定责任的最大的不确定性可能会得以解决。同理,在我国,研究自动驾驶事故责任问题的出路,首先便是从不同的自动化水平进行责任分类。目前产业界普遍采用美国汽车工程师协会(SAE)和美国高速公路安全管理局(NHTSA)推出的标准对自动驾驶技术进行分级。按照该标准,自动驾驶汽车视自动化程度的差异分为L0~L5共6个等级,各等级的智能水平和自动化层次如表 1[19]所示。

表1 SAE J3016自动驾驶水平分类表

对汽车自动驾驶的不同层级的区分,直接助力于确定谁在控制车辆,进而明确事故责任主体。根据表1,汽车的自动驾驶水平从L0~L5呈递增趋势,由于L0的汽车需要驾驶员完全掌握,而L1与L2两类自动驾驶汽车很多程度上仍主要依靠驾驶员完成大部分操作,自动驾驶系统主要扮演辅助智能角色,因而此三类汽车发生交通事故的责任分配与传统汽车不应有太大区别,本文对自动驾驶汽车事故责任的讨论主要针对L3~L5自动驾驶汽车,亦即美国交通运输部(DOT)定义的能够监控驾驶环境的“高度自动化车辆”(Highly automated vehicle,HAV)。高度自动化车辆的驾驶责任分配之所以应当与传统汽车有所区别,很大程度上在于自动驾驶系统的加入使车辆的控制权在特定条件下或者在任何情况下得以转移。驾驶员从车辆管控中抽身,而发生事故时,除了驾驶员之外,多方主体可能需要承担责任。

从SAE分级对自动驾驶责任进行分类,首先,就L3自动驾驶汽车而言,由于驾驶员被期望能及时响应系统请求接管车辆,因而如果当驾驶员没有响应系统请求及时接管车辆造成事故的,驾驶员责无旁贷。如果系统没有发出请求要求驾驶员接管车辆而发生事故的,那么根据我国《侵权责任法》第41条“产品存在缺陷造成他人损害生产者应当承担侵权责任”之规定,以及我国《产品质量法》第41条“因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产损害的,生产者应当承担赔偿责任”之规定,制造商应该对事故造成的损失负责。当然,如果驾驶员应当意识到或者已经意识到危险的,那么即使系统没有发出请求,驾驶员也应该接管车辆,避免事故的发生,否则驾驶员需与制造商共同承担责任,而鉴于对受害人权益的保障,二者之间应当为连带责任。

第二,就L4自动驾驶汽车而言,由于特定情形下自动驾驶系统负责监控行驶环境和完成驾驶操作,驾驶员并不需要接管车辆,因而此种级别的车辆在其设定的允许自动驾驶的条件范围内发生事故的,一般由制造商承担责任;而当超出这类车辆可以自主驾驶的特定情形,驾驶员没有接管车辆,或者驾驶员明知非属特定情形不能启动自动驾驶而启动,没有进行驾驶控制,而发生事故的,则主要应由驾驶员承担责任。

第三,就L5自动驾驶汽车而言,由于在所有情况下车辆都可以完成所有驾驶操作,这种实质性的无人驾驶状况下,驾驶员事实上相当于乘客,而系统变身驾驶员,那么自然是制造商承担事故责任,自此,自动驾驶事故责任真正从驾驶员转移至制造商。当然,如果驾驶员对驾驶系统进行不适当的干预,或者尽管制造商对车辆的自动驾驶系统事实上已经采取了应有的加密和保护措施但仍抵不过黑客等他人对自动驾驶系统的破坏而导致事故发生的,制造商可以免责,由故意干预的驾驶员或者恶意的黑客等人承担责任。当然,无论是查清驾驶员的不当干预行为抑或是找出黑客,这又都是需要技术去解答的问题。制造商必须确保数据和通信的安全加密从而防范未经授权的外部(黑客等)操控自动驾驶汽车,那么安保义务的边界的界定势必是责任认定又一新难题。

另外,上文在根据不同的自动化等级区分事故责任主体时,基于各国普遍对自动驾驶汽车有严格的所有权限定和严格的道路测试许可制度,默认驾驶员为自动驾驶汽车车主,如若驾驶员与车主非为一人,则车主应当与驾驶员承担连带责任,车主赔偿损失后,可以向驾驶员追偿。

(三)建立中国自动驾驶汽车保险制度

随着汽车自动化水平的不断提高,尤其是无人驾驶状态的达成,人类在个人交通领域逐渐由驾驶员向乘客转变,事故责任从驾驶员/车主向制造商的转移亦呈必然趋势。但过重的责任负担无疑会打击制造商的生产和创新的积极性,限制自动驾驶技术的发展。而事实上,当车辆的控制权主要由人工智能系统而不是人类掌握,人类驾驶员并不实际掌握方向盘却要承担事故责任显然不合情理。而在交通事故中引入保险机制,不仅可以分散加害人的风险,而且可以有效保障受害人的权益[20]。因此在制造商责任必然的情况下,学习英国的自动驾驶汽车保险制度,参考国内已有的机动车交通事故责任强制保险制度,设置独立的自动驾驶汽车强制保险制度,分担制造商的责任尤为必要。

由于L0~L2自动驾驶汽车的智能系统主要起辅助作用,因而在构建自动驾驶责任框架的过程中并未就其与传统机动车事故责任区别开来,制造商责任在此三类汽车事故责任中并非典型,因而中国自动驾驶汽车保险制度的构建设想主要针对的仍是L3~L5高级自动驾驶汽车,所有高级自动驾驶汽车强制购买保险。由于自动驾驶事故责任很可能涉及多方主体,为进一步防范风险,保证受害者及时受偿,保险可分为车主(驾驶员)投保和制造商投保。就车主(驾驶员)投保而言,由于自动驾驶系统自身的技术密集型和高度智能性,如果因车主(驾驶员)的不当操作出现事故造成损失,非出于常识性和明显的操作错误,或者更甚者出自故意,那么造成的损失可以在保险责任限额内由保险公司赔偿,不足部分由车主(驾驶员)负责补足。就制造商投保而言,包括黑客行为、系统风险或者因现有技术无法预见或无法避免的网络安全风险所导致的交通事故造成的损失,均在保险范围内,保险公司在保险责任范围内对受害人进行赔偿,不足部分制造商负责补足。保险公司和制造商赔偿后,可以向黑客和造成系统问题的其他责任方要求赔偿。当然,对于产品缺陷导致的交通事故,保险公司在赔偿后可以向制造商追偿。总体而言,自动驾驶汽车出现交通事故,受害人可以直接向车辆的保险公司要求赔偿损失,而如果是车主(驾驶员)的故意、常识性和明显的操作不当或者车辆本身的质量问题,则保险公司在赔偿后可以向车主(驾驶员)或制造商追偿。而如果存在黑客等其他责任主体的,保险公司在赔偿后有权向其追偿。

结 语

历经几十年的攻坚克难,自动驾驶技术突飞猛进,无人驾驶更是从科幻闯入现实。然而,尽管各国纷纷提出在2020年前后实现自动驾驶汽车的量产商用和上路行驶,但人类真正信赖人工智能操控方向盘并非易事。科技再先进也无法保证零失误和百分之百的安全,那么发生交通事故之后“由谁负责,怎么负责”,便是无人驾驶成为可能之后民众一直未消的疑虑。自动驾驶汽车一旦发生交通事故可能诱发的责任问题,作为自动驾驶技术发展所衍生的新型法律问题之典型,一直以来也是各发达国家自动驾驶立法探索的主要方向。在学习美国、英国、德国等发达国家的立法经验和政策措施的同时,必须认识到我国现有的机动车赔偿责任制度对自动驾驶汽车之间,自动驾驶汽车与非机动车驾驶人、行人之间的责任分配和过错考量具有参考性。同时,在美国SAE自动化分级标准的基础上对责任主体以及不同主体需要承担责任的情形进行分类,并试图借鉴英国,建立单独的自动驾驶汽车责任保险制度也不失为构建我国自动驾驶汽车事故责任框架的可行之路。但无论如何,理论的探索需要随着自动驾驶技术的成熟而更加深入,也需要随着自动驾驶实践的增多而不断修正,唯此方能在合理分配多方主体的自动驾驶汽车事故责任、充分保护交通事故受害人权益和促进自动驾驶技术发展之间求得平衡与共赢。

[1]吕宏,刘大力,孙嘉燕.从无人驾驶汽车奔赴世博会看未来汽车[J].机电产品开发与创新,2010(6):12-14.

[2]陈晓林.无人驾驶汽车对现行法律的挑战及应对[J].理论学刊,2016(1):124-131.

[3]孙巍,张捷,穆文浩,吴云强,等.典型国家和地区自动驾驶汽车发展概述[J].汽车与安全,2016(2):86-89.

[4]周兆军.英国准许无人驾驶汽车在伦敦街头上路测试[EB/OL].[2017-11-29].http://www.chinanews.com/gj/2016/01 -30/7740443.shtml.

[5]伦一.自动驾驶产业发展现状及趋势[J].电信网技术,2017(6):33-36.

[6]杨帆.无人驾驶汽车的发展现状和展望[J].上海汽车,2014(3):35-40.

[7]吴云强.关于自动驾驶车辆有关问题的思考[J].中国公共安全(学术版),2017,3(1):102-104.

[8]王丽娜.蓄势待发的无人驾驶汽车[J].科技导报,2016(6):8.

[9]无人驾驶公共汽车将上路? 华为:十月底在深圳试验[EB/OL].[2017-11-29].http://news.163.com/17/0925/10/CV61B2QO0001899N.html.

[10]陈晓林.无人驾驶汽车致人损害的对策研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2017(4):79-85.

[11]公丕祥.法理学[M].上海:复旦大学出版社,2002:473.

[12]U.S.Department of Transportation.Federal Automated Vehicles Policy-Accelerating the Next Revolution In Roadway Safety[R].12507-091216-v9,Washington,DC20590,United States:National Highway Traffic Safety Administration,September 2016.

[13]陈燕申,陈思凯.美国政府《联邦自动驾驶汽车政策》解读与探讨[J].理论与政策,2017(1):37-43.

[14]JOHN VILLASENOR.产品责任和无人驾驶汽车:问题和指导原则的立法[EB/OL].[2017-11-29].http://auto.hexun.com.html.

[15]MARKUS BURIANSKI,CHRISTIAN M.Heissen:Germany Permits Automated Vehicles,White & Case Technology Newsflash.

[16]New Beasures Set out Autonomous Vehicle Insurance and Electric Car Infrastructure[EB/OL].[2017 -8 -26].https://www.gov.uk/government/news/new-measures-set-out-autonomous-vehicle-insurance-and-electric-car-infrastructure.

[17]杨海艳.无人驾驶汽车大难题 人工智能同人的差距显著[EB/OL].[2017-11-29].http://www.yicai.com/news/4758035.html.

[18]雷群安.我国道路交通事故民事责任承担模式反思 ——以预防和减少道路交通事故的发生为视角[J].政治与法律,2014(7):105-114.

[19]肖马克,赵新华.无人驾驶汽车:谁来承担责任?金杜律师事务所官网新闻与文章专栏[EB/OL].[2017-8-29].http://www.kwm.com/zh/knowledge/insights/self-driving-cars-who-will-be-liable-20170829.

[20]印通,李新天.机动车强制保险的理解与重构[J].湖北社会科学,2015(6):156-160.