浅谈历史文化街区的微更新

郑山 刘峰 赵和生

(南京工业大学建筑学院 江苏南京 210009)

0 引言

在我国,历史文化街区更新目的不仅在于历史文化街区活力的激活,街区文化内涵的提升,更是希望通过更新活动促进街区社会、经济、文化与环境的可再生发展。“微更新”是指更新活动的主体多元,更新规模的小尺度,更新时序多次渐进的更新建设活动。“微更新”模式更加注重提升街区的物质环境和非物质环境,积极融入城市公众的情感,合理增加街区的功能,将历史文化街区打造一个有记忆认同感,有社会关怀和人文情怀的“小聚落”。

1 历史文化街区微更新模式引入

1990年以来,我国的旧城更新活动几乎是在一种大规模“拆-建”的循环模式中进行。这种粗放型的更新模式在一定程度上改善了人们生活,恢复了区域经济,美化了城市面貌。与此同时,这种更新模式也带来了一系列问题,街区历史建筑受到破坏,以致街区空间单调和归属感降低。进入21世纪后,人们认识到大规模更新模式的弊端,逐步摆脱“大拆大建”,转而注重提升历史文化街区的内涵和空间品质。这种转变是可喜的,但也产生了新的问题,一些老问题也会在新的环境中呈现不同的表现形式。设计师们需要寻找一种更新模式,使其适应时代发展的同时又能表达出历史文化街区的内涵和特征。

我国“微更新”思想受到西方城市更新活动的影响,批判大规模更新模式,强调人的需求,认为城市更新应适合人的尺度,提倡使用中小型、渐进式的更新模式,注重以可认知空间环境修缮传统的空间形态以及复原碎片和失去的建筑。与此同时,通过混合多种功能和置换新功能,维护现有的功能空间和社会结构。

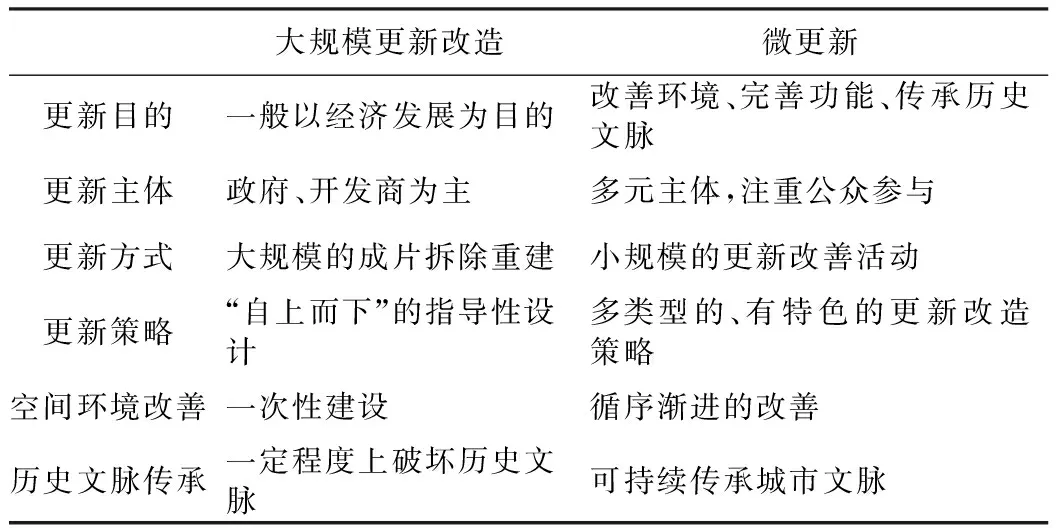

现今,我国历史文化街区的更新模式正在向微循环、渐进式、有机更新聚焦,也就是本文所说的“微更新”模式。历史文化街区的“微更新”模式,相对于大规模拆除重建的模式而言,更注重以用户(或单位)为主体,紧密结合历史文化街区的空间环境,推崇实施小范围的更新改造活动。历史文化街区的微更新强调在更新主体上的公众参与,在更新规模上的尺度偏小,在更新时序上的循序渐进以及更新活动的可实施性和灵活性,如表1所示。

表1 大规模改造方式与微更新模式对比

2 历史文化街区微更新原则

2.1 整体性原则

历史文化街区的更新必须综合考虑街区、巷道、院落、建筑、装饰小品等各个层次的问题,从整体上去修复完善空间形态和街区肌理,保证更新设计的整体性。在更新设计中,不仅要注重街区的物质环境要素,更需要注意非物质文化要素的保护,避免更新活动止于“形式”[1]。此外,更新应适应人的尺度,注重人们的日常生活需求,注重建筑设计的人性化。提倡公众参与更新设计的每一个环节,聆听公众们的诉求,提升街区的公共服务和基础设施水平,努力获得社会的广泛支持和认可。

2.2 微型化原则

历史文化街区是在漫长尺度历史长河中不断发展起来的,是一种自然成长而形成的空间环境。大规模的更新改造活动势必会破坏历史街区的脉络肌理,这就需要寻找小规模更新的方式。微更新模式以院落为单位,将历史文化街区合理划分,使得更新规模微型化,更新管理微型化。

2.3 有机传承原则

历史文化街区的更新保护不能运用博物馆式的收藏模式,应通过规划引导使历史文化街区的更新保护适应时代发展的同时取得自身的发展。历史文化街区更新不是恢复历史街区某一历史时期的风貌,应展现出各个时期的印记。需要避免静止自上而下的保护更新理念,应以发展的眼光进行保护与更新,创造历史文化街区的有机传承。

3 历史文化街区微更新策略

我国历史文化街区在经历了大拆大建和仿古街的粗放型模式之后,社会各界对历史文化街区的理解日益深刻,物质要素与非物质要素并举,静态保护与开发更新结合,历史文化街区的更新保护逐渐走向成熟。历史文化街区的更新既要做到整体街区物质形态的保护,又要通过其他功能的植入来激活街区,更要融入街区的文化内涵,传承街区的历史文脉。

3.1 形态修复

“微更新”模式更强调历史文化街区的形态完整性和历史原真性。历史文化街区从物质形态上来说,是不同时期建筑及空间环境经过长期发展和沉淀的结果,其建筑形态和街区空间形态是保持街区整体性的基础。历史文化街区中的建筑实体,随着社会的发展而不断变革。但同时,街区的形态特征却相对稳定。在长期的演变中,由道路、建筑等要素构成相对稳定的形态特征是历史文化街区的生命力所在。因此,历史文化街区的空间形态更新修复非常重要。

历史文化街区的街道大多是典型的线性空间,其中的若干重要节点是点型空间,通过串联这些重要节点形成街道。因此,街道基本是由点线空间组合而成的,线型空间用于人行通过,而点型空间用于让人驻足停留和休息。不同尺寸的街道给人的感受不一样,主要是以街道的高宽比来衡量街道的空间感受。我国传统的街道高宽比一般是1∶1~1∶2[2],如图1所示。

图1 上海田子坊空间形态图

中国常“以街代市”,街道里经常有丰富多彩的活动发生。中国传统街道营造的是一个从公共空间到半私密空间,再到私密空间的空间序列。良好的街道空间感受还需要用心构建街道节点空间,如檐下灰空间的利用和停留空间的设置等。因此,结合街区的建筑设计,合理利用街道空间,营造一种动态的序列过程,使街道成为集交通功能,交往功能、娱乐功能、文化功能于一体的城市空间。

历史文化街区更新中,在发掘与保护传统建筑形式的同时,也需将新建建筑融入街区的整体形态中。建筑作为实体存在,直接反映了街区的历史与风貌。建筑的形态修复应采取单体切入的微更新模式,对每栋建筑进行详细的修复设计。对于保护类的建筑,应加固其结构,增加必要的设计,最大程度地展现历史的原真性。对于需要修缮的建筑,应保持基本的院落格局以及原有建筑的结构形式,对建筑局部进行修整,材料大多利用原有建筑墙体的材料。对于需要新建的建筑设计,首先在整体的尺度上与街区相适应,其次要明确历史文化街区更新的目的不是仿古,而是应该表达历史,面对未来。因此,建筑的形态不应该是简单的折中,而是要在传统与现代之间寻求一个平衡点,融入适当的现代性,让历史与现代对话[3]。基于细节层面的“微更新”适度地表达出现代性,在当今不为是历史文化街区更新的一个创新。

3.2 功能置换

当前历史文化街区的保护更新大多由政府主导,仅凭一次性的投资建设,只能在物质实体和空间环境上进行保护更新,如若没有内生机制,这样的保护更新不可持续,只是一次性。所以,在街区物质形态更新的同时,需要关注街区功能形态的更新。在微更新的基础上采用传统文化与现代生活相结合的功能置换策略。

历史文化街区在更新改造的过程中,需要在城市层面上来确定街区的功能定位,使街区与周边区域协调,处理好历史街区与周边区域的关系。历史文化街区可以适当地整合中小型商业功能。整合商业功能有利于提升开发商和投资商的供给力和政府支持的力量。现今,人们的休闲理念确定了物质需求在游玩活动中的地位,精神消费以物质消费为前提。开发商和投资者为了追求利润,以此为契机。政府追求的是城市发展,这种发展必然包括经济发展。历史文化街区更新中,适当的功能置换不但能改善街区物质条件基础,增添当地就业机会,而且能带动地区经济的增加。这种内在驱动力促使了历史文化街区的可持续更新[4],如图2所示。

图2 上海田子坊商业店面图

3.3 文脉传承

文化是城市的灵魂,文脉是一个城市或区域在历史长河中形成的独特文化氛围和环境,是人为修养和社会文明程度的体现。当下,许多历史文化街区要么被大规模拆除,要么干脆简单地复制重建,这样街区的文脉势必会受到破坏。“微更新”的文脉传承策略认为,场所的文化内涵和精神主要体现在人们的日常生活中。街区文化环境的营建以还原当地真实性的场景为载体,从文脉感知的层面上回归场所文脉。

场所精神与集体性活动有着密不可分的联系。街区文脉传承依赖于空间形态的建构,同时也依靠日常活动的强化。通过更新街区的物质环境和非物质文化场景,使人们得以亲身经历街区的日常生活,以此延续街区的世俗秩序、文化仪式和人文情怀[5]。在微更新的基础上,进一步充实和丰富街区的特色文化,挖掘街区的历史人物和事迹,将其融入到参与性和娱乐性较强的活动中去。讲传统文化融入现代功能,从可认知的视角,对传统文化进行与时俱进的思考,并将其融入到人们的日常活动中,打造当代生活与历史对话的场景,激活城市集体记忆,使历史文化街区成为“可持续再生的”文化遗产,如图3所示。

图3 上海田子坊文脉符号

4 结语

历史文化街区的更新是维持街区生机,增强街区竞争力的关键。本文从3个层次初步探索了适应历史文化街区的微更新策略。首先,在保留原有建筑的同时适当增加新建建筑,修缮整体街区的空间形态。其次,在微更新过程中合理引入新功能,完善街区的内在机制。再者,微更新的关注焦点在于对文化的传承,不必割断历史与现在的联系。应使历史文化街区的功能与当代的功能相结合,一方面完善街区的社会职能,增添其活力;另一方面它在历史长河中形成了历史与现今的动态平衡,促进了历史文化街区的可持续发展。

[1] 阳建强.西欧城市更新 [M].南京:东南大学出版社,2012.

[2] [日]芦原义信.街道的美学[M].尹培桐,译.上海:百花文艺出版社,2006.

[3] 郑恬辛. 苏州“两条街”带来的思考[J].城市环境设计,2008.

[4] 周榕. 向互联网学习城市——“成都远洋太古里”设计底层逻辑探析[J].建筑学报,2016.

[5] 史淑洁. “环境微更新”的历史地段保护模式探索[D].南京:东南大学,2015.