具身情绪与创造性思维:情境性调节定向的调节作用

姚海娟 王金霞 苏清丽 白学军

摘要 采用面部肌肉控制技术诱发被试的具身积极和具身消极情绪,并设置中性控制组,然后采用双任务启动范式启动情境性调节定向,最后要求被试完成创造性思维测验,探讨具身情绪和情境性调节定向对创造性思维的影响。结果发现:具身积极情绪促进思维的独创性,具身消极情绪阻碍创造性思维,主要表现在流畅性和灵活性上;情境性促进定向被试的创造性表现好于情境性预防定向的被试;情境性调节定向在具身情绪和创造性思维关系中起调节作用,当个体处于情境性促进定向时,具身积极情绪促进创造性思维,而当个体处于情境性预防定向时,具身积极情绪和具身消极情绪均对创造性思维有阻碍作用。

关键词 具身情绪,创造性思维,情境性调节定向。

分类号 B842.8

1引言

创造是在具体的问题情境中突破原有经验和习惯的限制,从而形成新观念和产品的心理过程(Rudowiez & Yue,2002)。创造性思维是创造活动中体现出来的一种高级思维活动。已有研究发现情绪是影响个体创造性的重要预测变量(Ding,Tang,Deng,Tang,&Posner;,2015)。

虽然研究者开展了情绪对创造性思维影响的研究,但未有取得一致性结论。有研究者发现,积极情绪下个体较富创意、容易产生较多的知识联结点和不同寻常的联想,其观点更具流畅性和灵活性(Chen,Hu,& Plueuker,2016),以及有较高的兴趣去探究不同的思维和行为方式来解决问题(Nelson & Sim,2014),因而对个体的创造性表现有促进作用;消极情绪对创造性思维无影响或有阻碍作用(Chen et al.,2016;Fernfindez-Abaseal & Diaz,2013)。然而,还有研究者发现,消极情绪能够提升个体的创造性表现(Eastwood,Frisehen,Fenske,& Smilek,2012)。近来,有研究者提出了创造力的双通道模型,认为积极情绪和消极情绪均可以促进创造力(Pessoa & Engelmann,2010),积极情绪下,个体打破心理环境,重组认知结构,并产生各种认知类别,通过增强认知灵活性来促进创造力;消极情绪下,个人坚持不懈地努力解决问题,想出属于同一类别的想法,并挖掘出更多的原创想法,通过增强认知持久性而促进创造力(Baas,Roskes,Sligte,Nijstad,& De Dreu,2013)。

具身情绪是指情绪以躯体的行为反应为前提,是对外部刺激所引起的身体变化的觉知(Wood,Rychlowska,Korb,& Niedenthal,2016;刘亚,王振宏,孔风,2011)。具身情绪观认为,肌肉、内脏等外围系统的输入会引起其它和该情绪相关系统(躯体感觉和运动皮层、假设的“镜像神经元”系统、边缘系统、眶额皮层)的模式化反应,最终使个体感受到这种情绪,产生与这种情绪一致的行为,表现出与这种情绪相关的神经系统的激活(Niedenthal,2007)。创造力具有具身性的特点(Stanciu,2015)。Femhndez-Abascal和Diaz(2013)在研究中直接探讨了具身情绪对创造性思维的影响。该研究通过面部肌肉控制技术分别诱发了高兴和愤怒情绪,结果发现,具身积极情绪能够提升创造性思维的流畅性,而具身消极情绪对创造性思维无显著影响。但另有研究发现,开放的身体姿势一积极情绪条件和封闭的身体姿势-消极情绪条件下均提高了个体的创造性表现(Hao,Xue,Yuan,Wang,&Runeo;,2017)。这可能是因为开放或封闭的身体姿态可以作为愉快或不愉快的暗示,激发隐含的积极或消极情绪,当与外显情绪一致时提高了创造性思维(Zabetipour,Pishghadam,& Ghonsooly,2015)。由此可见,具身情绪影响创造性思维的研究结论并不一致,仍有必要进行深入探讨。

有研究发现,动机可以影响创造性思维水平(Damian & Robins,2013)。近些年来,研究者们也将调节定向作为一个动机因素来探讨其对创造性思维的影响。调节定向是指个体在自我调节的过程中表现出的特定倾向(Geers,Weiland,Kosbab,Landry,& Heifer,2005),包括长期的特质性调节定向和暂时诱发的情境性调节定向。调节定向分为两个维度:与提高需要相关的促进定向(promotion focus)和与免受伤害相关的预防定向(prevention focus)。促进定向条件下,个体对与成长发展相关的目标成就产生愉快的情绪,对于失败则会表现出沮丧的情绪;而在预防定向条件下,个体成功获得安全相关的目标成就时表现出沉默的情绪,对于失败则会表现出焦躁的情绪(Higgins,Shah,& Friedman,1997)。有研究发现,促进定向和预防定向对创造力均有积极影响,但促进定向的个体在任务表现上的独创性更好(Herman & Reiter-Palmon,2011),但是也有研究发现促进定向促使个体使用不同的办法解决问题,因此在观点产出的流畅性上表现的更好(Lam & Chiu,2002),而预防定向则对创造性产生消极的影响(Friedman & Forster,2001)。因此,调节定向对创造性思维的影响还需要进一步探讨。

调节定向可能与情绪相互作用来影响创造性思维水平。促进定向的个体更倾向于使用渴望或者接近的策略,而预防定向的个体更倾向于使用警戒或者回避的策略,当调节性匹配较高时影响动机增强,从而也会引起更强烈的情绪反应(Foter,Grant,Idson,& Higgins,2001)。另外,从动机的趋避角度来看,促进定向是一种接近动机,预防定向是一种回避动机(Elliot,Eder,& Harmon-Jones,2013)。接近动机与启发式的、灵活的信息处理能力相关,这种信息加工能力独立于自上而下的执行控制,而回避动机与控制信息处理有关,需要消耗认知资源(Roskes,Elliot,Nijstad,& De Dreu,2013)。当失败的威胁发生时,预防定向会启动额外的认知控制资源来避免失败(Stahl,van Laar,& Ellemers,2012)。研究者指出,任何消耗认知资源的变量在预防定向下会比促进定向下更破坏认知表现(Roskes et al.,2013)。这提示,調节定向和情绪可能相互作用,共同影响个体的创造性表现。

因此,本研究拟采用研究者经常采用的、较成熟的具身情绪诱发方法面部肌肉控制技术(鲍婧,傅纳,2018;胡卫平等,2015),以诱发个体的具身积极情绪和具身消极情绪,同时操纵个体处于不同的情境性调节定向条件下完成创造性思维测验,探讨具身情绪对创造性思维的影响,以及调节定向在具身情绪和创造性思维之间的调节作用。我们推测,对于促进定向的个体,调节性匹配效应使得愉快的情绪反应更强烈,该情绪反应与具身积极情绪兼容,将促进个体的创造性思维;而预防定向的个体会启动额外的认知控制资源来避免失败,因此,不管是具身积极情绪还是具身消极情绪都会阻碍个体的创造性思维表现。

2方法

2.1被试

90名大学本科生,删除具身积极情绪诱发失败的被试4人,具身消极情绪诱发失败的被试8人,最后共78名被试,其中男生33人,女生45人,平均年龄为20.10±1.97岁。所有被试智力正常,母语均为汉语且语文阅读理解水平正常,实验完成后向所有被试赠送小礼物。

2.2实验设计

采用3(具身情绪启动:积极、消极、不启动)×2(情境性调节定向:促进定向、预防定向)两因素被试间实验设计。因变量为创造性思维的流畅性、灵活性、独创性得分,以及将三个子维度得分转换为标准分之后相加得到的创造性思维总分。

对所有产出的观点从流畅性、灵活性以及独创性三个方面作出评价:(1)流畅性:剔除重复观点后,被试产出的观点数。每写出一个观点记一分;(2)灵活性:被试产出的观点所从属的类别,一个类别记一分;(3)独创性:被试产出观点的新颖性,在一个样本中,某一反应的新颖性可以用该样本中出现的总次数的倒数来计算。

2.3实验材料

2.3.1情境性调节定向材料

采用Friedman和Forster(2001)的研究中使用过的情境性调节定向启动材料—“鼠与迷宫”图,研究表明该启动材料科学有效。

2.3.2创造性思维测验

采用查子秀(1998)编制的《创造性能力测验》中的实用创造力分测验。该测验要求被试尽可能多的想象出所给出的日常生活用品的新颖用途。该工具已被证实是有效的评定创造性思维的工具(施建农,查子秀,周林,1998),并且该测验已有编码系统,且在正常人群中有较高的有效性和科学性。评分方法:由两名心理学专业的本科生独自进行,以尽可能减少评分者自身主观性对评分结果的影响。结果表明:在流畅性维度上,评分者一致性为0.90,p<0.01;在灵活性维度上,评分者一致性为0.89,p<0.01;在独创性维度上,评分者一致性为0.91,p<0.01。结果说明两位评分者间的信度较高,最后结果取两次评分的平均值。

2.4实验程序

实验有五个阶段:

第一,情绪评定前测阶段:要求被试平复情绪,使之处于平静状态,采用9点量表对被试的情绪进行评定,1为非常不高兴,9为非常高兴。

第二,具身情绪启动阶段:采用面部肌肉控制技术,对不同组被试分别启动具身积极情绪、具身消极情绪和中性情绪。对于具身积极情绪组:让被试用牙齿固定筷子,被试呈现出微笑的面部表情,使被试保持微笑的面部表情直至实验结束;对于具身消极情绪组:让被试用嘴唇固定筷子,由于嘴唇嘟起或紧闭,抑制了微笑的面部表情,所以被试呈现出悲伤的面部表情,使被试保持悲伤的面部表情直至实验结束;中性情绪组:不诱发被试的任何情绪,整个实验过程中让被试尽量保持平静的状态。

第三,情境性调节定向启动阶段:将每一种情绪状态下的被试随机分为两组,分别启动他们的情境性促进定向与情境性预防定向。采用双任务启动范式启动被试的情境性调节定向,该范式结合了自我指导类型任务和纸笔迷宫任务。

情境性促进定向启动:首先,在三分钟的时间内,要求被试回忆过去或现在所拥有的愿望和梦想并写下来;然后完成一项纸笔迷宫任务,要求被试帮助图中的小老鼠找到迷宫的出口。图中显示,迷宫出口处放了一块奶酪,而此时老鼠非常饥饿,并且远离迷宫的出口。要求被试画一条路线,在最短的时间内帮助到饥饿的小老鼠。

情境性预防定向启动:同样限时三分钟的时间,让被试回忆过去或现在所拥有的义务和责任并写下来,然后完成一项纸笔迷宫任务,要求被试帮助图中的小老鼠逃出迷宫。图中显示,在迷宫的上方,盘旋着一只猫头鹰,由于非常饥饿,猫头鹰不知道会在什么时候看见并飞下来把老鼠吃掉。要求被试画一条路线,帮助小老鼠逃回自己的家,此外在出逃的过程中,为了安全起见,小老鼠需要尽可能的躲着猫头鹰。

启动调节定向后,被试需要完成一个包含三个问题的后测量表,用以检验情境性调节定向是否成功启动。

第四,创造性思维测验阶段:要求被试在限定时间内写出两个物体(筷子和钱)的可能用途,每个限时7分钟。要求被试尽可能多地想出每一物品不常见的各种用途。也就是说,尽可能多地想出每一物品怎样实际运用。想出的用途不要愚蠢荒谬,而要现实可行。如果必要,对于物品替代物如何形成要有说明,以便使主试明白意思。

第五,情绪后测阶段:采用9点量表,让被试评定自己目前的情绪状态,1为非常不高兴,9为非常高兴。

2.5数据处理

采用SPSS18.0对数据进行整理和统计分析。

3结果

3.1具身情绪启动的结果

分别计算具身积极情绪组、具身消极情绪组以及中性情绪组的情绪前测、后测主观评定的情绪得分,然后采用相关样本f检验分别进行分析。结果如表1所示。

结果发现,具身积极情绪组被试情绪评定的前测和后测得分差异显著,t(25)=-16.16,p<0.001;具身消极情绪组情绪评定的前测和后测得分差异显著,t(21)=5.23,p<0.001;中性情绪组被试的情绪评定的前测和后测得分差异不显著,p>0.05。表明使用的面部肌肉控制技術成功的诱发出了被试的具身积极情绪和具身消极情绪。

3.2情境性调节定向启动的检验结果

通过“纸笔迷宫”任务后的三个问题分数的平均分,对情境性调节定向诱发效果进行检验。实验设定高分值与促进定向相对应,低分值与预防定向相对应,并且三个问题中,后两道题采用反向计分的方式。采用独立样本t检验对数据进行分析,结果发现,促进定向组的分数(M=5.51,SD=1.10)与预防定向组的分数(M=2.60,SD=0.81)存在显著差异,t(76)=14.33,p<0.001,促进定向组的分数显著高于预防定向组的分数。表明实验成功诱发了被试的情境性促进定向和预防定向。

3.3具身情绪启动下情境性调节定向对创造性思维的影响

3.3.1流畅性结果

为了分析情境性调节定向在具身情绪对创造性思维影响中的作用,以具身情绪启动和情境性调节定向类型为自变量,以流畅性得分為因变量进行统计分析,结果见图1。

经过两因素方差分析,结果发现:

具身情绪启动的主效应显著,F(2,72)=8.19,p<0.01,ηp2=0.19,具身积极情绪组被试在流畅性上的得分显著高于具身消极情绪组被试;中性组被试在流畅性的得分上显著高于具身消极情绪组的被试;情境性调节定向类型的主效应显著,F(1,72)=10.57,p<0.01,ηp2=0.13,情境性促进定向被试的流畅性得分显著高于情境性预防定向的被试。

具身情绪启动和情境性调节定向类型的交互作用显著,F(2,72)=5.56,p<0.01,ηp2=0.13(见图1),进一步分析发现,对于情境性促进定向条件,具身积极情绪条件下的流畅性分数显著高于具身消极情绪条件(p<0.01)和中性情绪组(p<0.05);对于情境性预防定向条件,具身积极情绪和具身消极情绪条件下的流畅性分数显著低于中性情绪组,p<0.05。

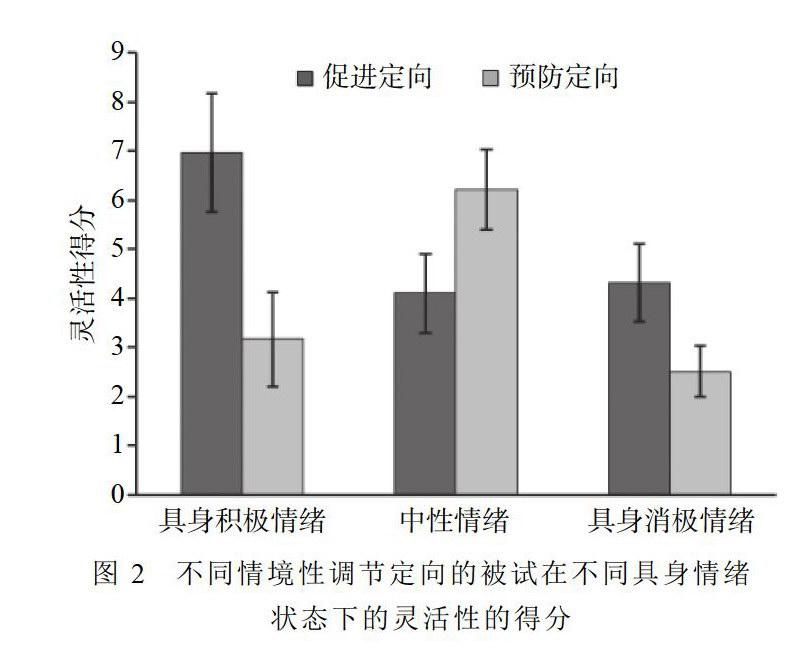

3.3.2灵活性得分

为了分析情境性调节定向在具身情绪对创造性思维影响中的作用,以具身情绪启动和情境性调节定向类型为自变量,以灵活性得分为因变量进行统计分析,结果见图2。

经过两因素方差分析,结果发现:

具身情绪启动的主效应显著,F(2,72)=7.26,p<0.01,ηp22=0.17,具身积极情绪组被试和中性情绪组被试在灵活性上的得分显著高于具身消极情绪组被试,p<0.05;情境性调节定向类型的主效应显著,F(1,72)=8.34,p<0.01,ηp2=0.10,情境性促进定向被试的灵活性得分显著高于情境性预防定向的被试。

具身情绪启动和情境性调节定向类型的交互作用显著,F(2,72)=20.03,p<0.01,ηp2=0.36(见图2)。进一步分析发现,对于情境性促进定向条件,具身积极情绪组被试在灵活性上的分数显著高于具身消极情绪组和中性情绪组,p<0.05,具身消极情绪组和中性情绪组的被试在灵活性上的得分差异不显著,p>0.05;对于情境性预防定向条件,中性情绪组的被试在灵活性上的分数显著高于具身积极情绪组和具身消极情绪组,p<0.05,具身积极情绪组和具身消极情绪组的被试在灵活性上的得分差异不显著,p>0.05。

3.3.3独创性得分

为了分析情境性调节定向在具身情绪对创造性思维影响中的作用,以具身情绪启动和情境性调节定向类型为自变量,以独创性得分为因变量进行统计分析,结果见图3。

经过两因素方差分析,结果发现:

具身情绪启动的主效应显著,F(2,72)=6.14,p<0.01,ηp22=0.15,具身积极情绪组被试在独创性上的得分显著高于具身消极情绪组被试(p<0.01)和中性情绪组被试(p<0.05);情境性调节定向类型的主效应显著,F(1,72)=6.32,p<0.05,ηp2=0.08,情境性促进定向被试的独创性得分显著高于情境性预防定向的被试,p<0.05。

具身情绪启动和情境性调节定向类型的交互作用显著,F(2,72)=11.41,p<0.01,ηp2=0.24(见图3),进一步分析发现,在情境性促进定向条件下,具身积极情绪组的被试在独创性上的分数显著高于具身消极情绪组和中性情绪组,p<0.05,具身消极情绪组和中性情绪组的被试在独创性的得分上差异不显著,p>0.05;在情境性预防定向条件下,中性情绪组的被试在独创性上的分数显著高于具身积极情绪组和具身消极情绪组,p<0.05,具身积极情绪组被试和具身消极情绪组被试在独创性上的得分差异不显著,p>0.05。

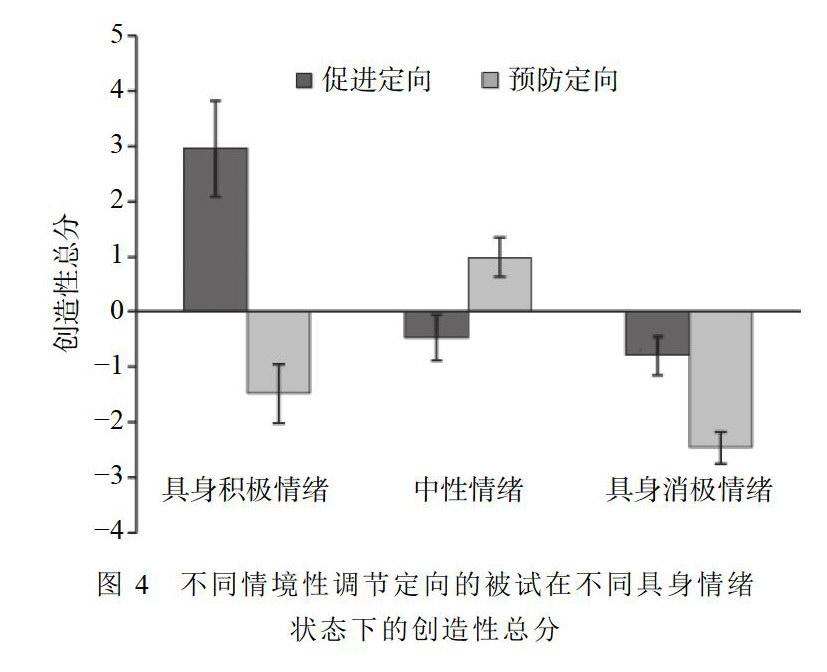

3.3.4创造性总分结果

为了分析情境性调节定向在具身情绪对创造性思维影响中的作用,以具身情绪启动和情境性调节定向类型为自变量,以创造性总分为因变量进行统计分析,结果见图4。

经过两因素方差分析,结果发现:

具身情绪启动的主效应显著,F(2,72)=8.38,p<0.05,ηp2=0.19,具身积极情绪组的被试在创造性总分上显著高于具身消极情绪组的被试,p<0.01,中性情绪组的被试在创造性总分上显著高于具身消极情绪组的被试,p<0.05;情境性调节定向类型的主效应显著,F(1,72)=10.70,p<0.01,ηp2=0.129,情境性促进定向被试的创造性总分显著高于情境性预防定向的被试,p<0.01。

具身情绪启动和情境性调节定向类型的交互作用显著,F(2,72)=14.04,p<0.01,ηp2=0.28(见图4),进一步分析发现,在情境性促进定向条件下,具身积极情绪组的被试在创造性总分上显著高于具身消极情绪组和中性情绪组,p<0.05,具身消极情绪组和中性情绪组的被试在创造性总分上的差异不显著,p>0.05;在情境性预防定向的情况下,中性情绪组的被试在创造性总分上显著高于具身积极情绪组和具身消极情绪组,p<0.05,具身积极情绪组和具身消极情绪组的被试在创造性总分上的差异不显著,p>0.05。

4讨论

4.1具身情绪对创造性思维的影响

结果发现,诱发不同状态的具身情绪对创造性思维的各维度的影响不同。与中性情绪相比,具身积极情绪对个体思维的独创性有促进作用,具身消极情绪对思维流畅性和灵活性有阻碍作用。这与Fernandez-Abascal和Diiaz(2013)的研究中关于积极情绪的结果是一致的。他们研究发现,不论是问卷测量的个体的一般积极情绪状态还是启动的具身积极情绪,都能够促进个体思维的独创性,但没有发现消极情绪对创造性思维的影响。研究发现,积极情绪状态下被试能够提出更多更富有创造性的科学问题(胡卫平,周蓓,2010)。本研究结果与沈承春和张庆林(2012)的研究结果是一致的。沈承春和张庆林的研究发现,在科学发明创造问题解决过程中,积极情绪对原型启发有促进作用,负性情绪有抑制作用。根据情绪一致理论,处于积极情绪状态的个体,会回忆起大量正面的、多样性的认知材料(Sun & van Emmerik,2015),采用非系统性的、灵活的、自上而下的信息加工方式,因而促进了个体的创造性表现(Xiao,Wang,Chen,Zheng,&Chen;,2015)。根据积极情绪的拓展-建构理论,积极情绪会通过对个体的认知活动的拓展来影响个体的创造力,具体表现为积极情绪能够扩大个体的注意范围,促使个体整合各方面的信息来思考问题,能够在更大程度上激活个体头脑中的信息,从而为解决创造性问题提供更多的材料(Fredrickson & Branigan,2005),因此对个体的独创性有促进作用。认知灵活性提高理论认为,积极情绪会削弱个体对注意资源的内隐性控制,拓宽其注意广度,而注意广度的扩展会降低个体对无关信息的过滤抑制能力,有利于产生更多的新颖性想法(Rowe,Hirsh,& Anderson,2007)。有研究发现,被试独自完成设计任务的创造性表现优于直接教学模式。被试通过自主的观察来完成任务时已经脱离了固化模仿模式,达到自动启动积极情绪,吸取创新的策略与技巧,并结合自身的知识最终生成具有高创造力的产品,这表明积极情绪可以通过个体认知的提高使得个体创造性表现得以提升(Zajusz-Gawedzka,& Marszal-Wisniewska,2015)。

本研究结果与卢家楣等人(卢家楣,刘伟,贺雯,卢盛华,2002)的研究结果不一致。卢家楣等人的研究发现,积极情绪组在创造性表现上显著高于消极情绪组,主要体现在流畅性和变通性两个方面,但两组被试在独创性得分上差异不显著。这可能是因为在卢家楣等人的研究中,以老师的当众表扬与批评来诱发学生积极或消极的情绪体验,更多属于一种认知性的唤醒,很少甚至没有涉及“具身”这一概念。

4.2不同的情境性调节定向对创造性思维的影响

结果发现,情境性调节定向的主效应显著,情境性促进定向的被试在流畅性、灵活性、独创性以及创造性总分上显著高于情境性预防定向的被试。这一结果与前人的研究结果一致(Friedman & FOrster,2001;Jin,Wang,& Dong,2016)。研究者认为,在驱动方向上,促进定向的个体偏好接近动机,而接近动机与随意的认知风格相关,预防定向的个体倾向谨慎风格,在接近动机下,个体思维的探索性以及能动性都较高,从而表现出更高的创造性;在情绪体验上,促进定向的个体更多感受到的是“喜悦沮丧”的情绪,这种情绪体验有助于扩大个体的注意范围,有利于个体大范围的搜集相关信息,从而为发挥创造力提供丰富的“素材”(Friedman & Forster,2001);在信息处理方式上,相比预防定向的个体,促进定向的个体更有可能使用探索性的方式解决问题,这种“冒险式”的加工方式,有助于个体采用多角度、多方向的思维来解决问题(Forster,Friedman,& Liberman,2004)。相反,预防定向的个体由于对“安全”的需求更为敏感,因为预防定向的个体关注损失与否,更偏好采取警戒的动机策略(Baek & Reid,2013),所以当创造性任务非常困难或表现出低成功概率时,为了避免损失,个体仍旧会坚持并表现得更好,通常倾向以“预防退守”的方式来解决问题,这样反而禁锢了个体的创造性能力的发挥。

4.3具身情绪和情境性调节定向的交互作用对创造力的影响

研究发现,具身情绪启动和情境性调节定向之间存在显著的交互作用,在情境性促进定向的情况下,具身积极情绪的被试在流畅性、灵活性、独创性以及创造性总分上都显著高于具身消极情绪和中性情绪的被试;在情境性预防定向的情况下,中性情绪的被试在流畅性、灵活性、独创性以及创造性总分上都显著高于具身积极情绪和具身消极情绪的被试。这表明,情境性调节定向在具身情绪对创造性思维的影响中起着调节作用。研究表明,具身情绪能够通过情绪的动机维度来改变个体的注意范围(Price & Harmon-Jones,2010),促進个体在创造性认知活动中的表现。在不同的动机主导之下,自然会产生不同的情绪体验。例如,相比预防动机的个体,促进动机主导的个体更加乐观,对于任务的结果也有更高的预期体验(Forster et al.,2001),在目标达成时体验到更多的快乐,在目标未达成时则体验到更少的痛苦(Idson,Liberman & Higgins,2000),反之亦然。当个体处于情境性促进定向时,其体验的积极情绪能够激励个体产生更多的策略,增强观点的流畅性,从而具身积极情绪促进创造性思维(Lam & Chiu,2002);而当个体处于情境性预防定向时,预防定向会促使其更加谨慎和回避风险,个体需要耗费大量认知资源,对认知表现的破坏性更大(Roskes et al.,2013)。因此在情境性预防定向条件下,不管是具身积极情绪还是具身消极情绪均对创造性思维有阻碍作用。

5结论

本实验条件下可以得到如下结论:(1)具身积极情绪促进个体创造性思维的独创性,具身消极情绪阻碍个体思维的流畅性、灵活性及总体创造性;(2)情境性促进定向比情境性预防定向更有利于促进创造性思维;(3)当个体处于情境性促进定向时,具身积极情绪促进创造性思维,而当个体处于情境性预防定向时,具身积极情绪和具身消极情绪皆对创造性思维有阻碍作用,情境性调节定向在具身情绪和创造性思维关系中起调节作用。