复审程序中依职权审查的理解与范围

孙 毅 李晓娜 张 鑫 王 荣

复审程序是复审请求人对驳回决定不服而启动的,而复审程序中允许复审请求人对专利申请文件进行修改以便克服驳回决定所指出的缺陷或利于审查,又使得审查文本处于不断的变化中。相应地,在专利审查实践中,如何理解复审程序中的依职权审查,是审查中的热点之一。本文从专利法律法规的内容出发,以案例为基础探讨了对依职权审查的理解和依职权审查的范围。

一、复审程序的性质

(一)专利审查是兼顾公众利益的行政行为

《专利法》第1条开宗明义,指出其立法宗旨:“为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法。”可见,专利制度不仅要维护专利权人的合法权益,也要顾及社会公众的合法利益,在两者之间实现一种合理的平衡,以促进科学技术的进步和经济社会发展。

国务院专利行政部门及其专利复审委员会能否依据《专利法》第21条第1款的规定,客观、公正、准确、及时地处理有关专利的申请和请求,不仅直接关系到申请人的利益,也关系到公共利益以及专利制度能否正常运作。

(二)复审程序的性质

依据《专利法》第41条的规定,申请人对驳回决定不服,可以提出复审请求。《专利审查指南》(2010版)第四部分第一章第2.4节规定了复审程序中适用“依职权审查原则”,即专利复审委员会可以对案件进行依职权审查,不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制。

《专利审查指南》(2010版)第四部分第二章第1节“引言”部分进一步指出:复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序,同时也是专利审批程序的延续。因此,一方面,专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查,不承担对专利申请全面审查的义务;另一方面,为了提高专利授权的质量,避免不合理地延长审批程序,专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。由此可见,专利复审程序的首要任务是为申请人提供充分救济,在此前提下通过必要的延续审批来提高专利授权质量,避免不合理地延长审批程序。

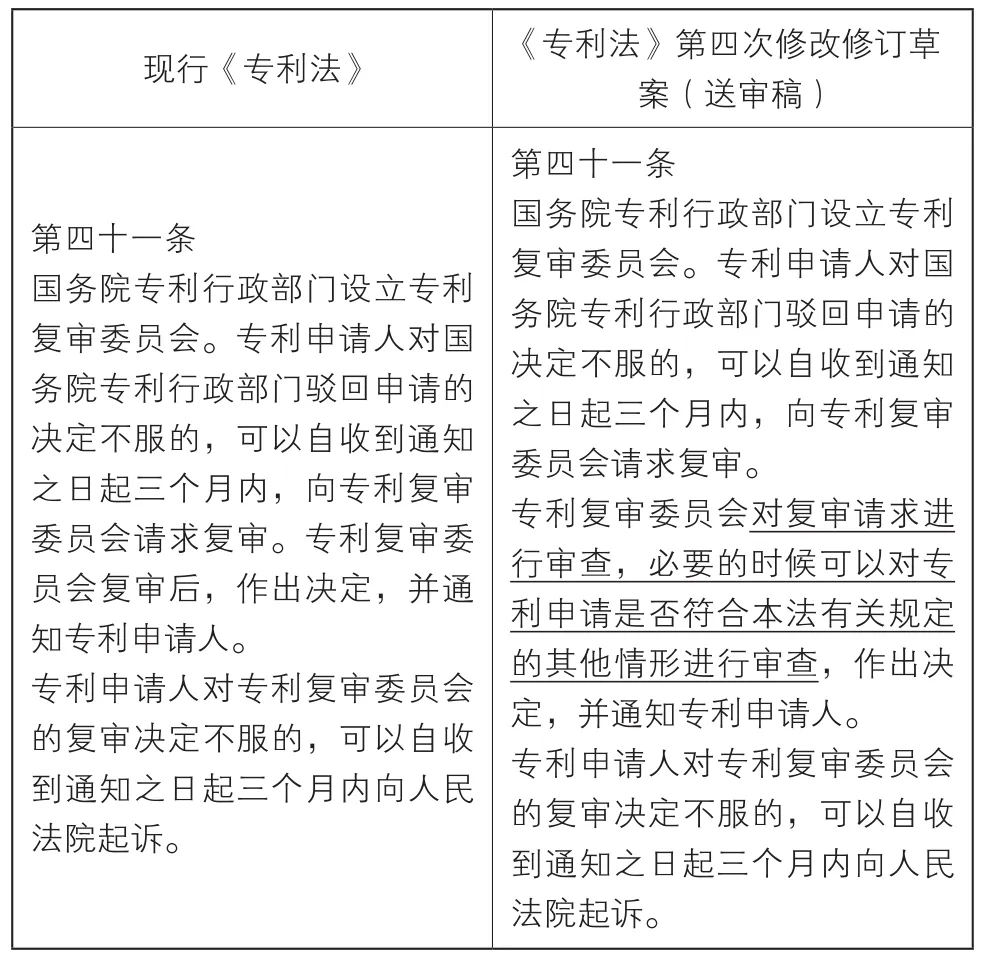

二、《专利法》第四次修改修订草案(送审稿)

《〈专利法〉第四次修改修订草案(送审稿)》(以下简称《修订草案》)从提高专利质量角度出发,明确专利复审程序的依职权审查原则。

《修订草案》提出修改相关法条,条文中划线部分为修改内容,其指出:专利复审委员会除了对当事人在复审请求中提出的理由和证据进行审查外,必要时,可以对专利申请是否符合《专利法》有关规定的其他情形进行审查。由此进一步对复审程序中以“请求原则”为基础、“依职权原则”为补充的审查方式进行原则性规定。

三、依职权审查的利弊分析

(一)依职权审查有利的方面

《专利审查指南》(2010版)规定,为了提高授权专利的质量,可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。复审程序中可能修改文件,在了解驳回理由产生、发展而阅卷的过程中,合议组可能发现明显实质性缺陷,①李越. 专利复审程序中依职权审查的理解与典型适用[N].中国知识产权报. 2013-12-27 (011)比如:(1)申请文件中自身存在的、本领域技术人员通过阅读该申请文件,不依赖证据就明显发现的重大缺陷,如实用性缺陷;(2)需要引用证据来说明的缺陷,除了依职权引入公知常识性证据之外,复审通知书中引入的证据都是实审程序中告知过申请人,对这些证据申请人研究过并在意见陈述中有针对性地答复过。这些明显实质性缺陷实质上没有超出申请人的预期。

由此,复审程序中的依职权审查有利的方面如下:

首先,对于实现《专利法》第1条的立法宗旨来说,在某些情况下,合议组可以依职权引入驳回决定以外的理由和证据,这样将有利于案件的审查,使得所作出的审查决定更符合“合法原则”和“公正原则”。

其次,对于专利审查机关来说,复审程序作为专利审批程序的延续,赋予复审合议组对于专利申请中存在的、但驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查的权利将有利于提高审查效率,提升授权专利的质量以及权利的稳定性,并且可以避免不合理地延长审批程序,避免因程序反复而浪费审查资源。

最后,对于申请人来说,通过依职权审查来提高审查效率,同样是保障申请人的利益,对申请人也有利。其一是避免复审程序撤销驳回决定后申请被再次驳回,导致申请在原审查程序和复审程序之间多次振荡,不合理地延长审查程序,由此浪费申请人的时间和精力;其二是避免使申请带着明显缺陷被授权,最终影响专利权的稳定性,由此降低申请人想用专利权行使权利如起诉他人侵权时,既得权利却因明显缺陷而存在被无效的风险。

(二)依职权审查带来的不利方面

首先,关于审级损失。依职权审查,尤其是对“驳回决定未指出的明显实质性缺陷”的审查导致一定的审级损失,例如引入驳回决定未指出的新的法条,改变创造性评述时在前所用的证据的组合方式。

其次,关于程序利益损失。复审程序中通常争议焦点明确,复审请求人享有的程序利益保障标准相对实审较低,例如通知书次数通常比实审少、答复期限比实审短。

(三)复审程序的优势能够减少或者防范不利方面带来的影响

首先,关于审级损失。复审程序为合议审查,合议组三人不同意见的制约和不同视角的互补,使得对案情进行详细了解和充分讨论,通常来说对案件审查结论的客观性相对实审程序的独任审查更有保障,合议组对申请人意见的考虑比实审程序中审查员更充分,复审的说理往往比实审更详细。

其次,关于程序利益损失。复审决定的作出需要满足听证原则,复审程序作为在后的审查程序的延续,复审请求人与实审员之间的争议焦点很明确,合议组会综合考虑复审程序的审查效能,决定是否多次发出复审通知书。

在提出复审请求前,申请人在历经实审程序中与审查员就申请中存在的缺陷及相关证据进行交流之后,对案情应当已经十分了解,相关证据也都研究并在答复意见中有针对性地陈述过,复审阶段答复复审通知书时通常不需要像实审阶段答复审查意见通知书那样花费过多的时间和精力。同时,复审请求人还可以通过申请延期以得到更多的时间。

通过上述分析可知,虽然依职权审查存在利与弊(利——保证专利授权质量,提高审查效率,避免因程序反复而不合理地延长审批周期;弊——审查“明显实质性缺陷),导致审级损失,程序利益保障标准相对实审较低。但是复审程序毕竟还属于行政程序,行政程序的原则是效率优先、兼顾公平,行政程序的性质决定了保证授权质量和提高审查效率优先考虑于审级损失和程序利益损失,并且依职权审查存在的弊端,可以通过复审程序的优势来减小,因此利大于弊。

由于利大于弊,因此依职权审查原则在复审审查实践中属于必须要遵循的审查原则。坚持依职权审查,但是依职权审查绝不是全面审查,依职权审查要严格按照《专利审查指南》(2010版)的相关规定。

四、依职权审查的范围

《专利审查指南》(2010版)第四部分第二章第4.1节“理由和证据的审查”规定:

在复审程序中,合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。

除驳回决定所依据的理由和证据外,合议组发现审查文本中存在下列缺陷的,可以对与之相关的理由及其证据进行审查,并且经审查认定后,应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定:

(1)足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。

(2)驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。

《专利审查指南》(2010版)中将驳回决定作出前已通知过申请人的理由和证据纳入依职权审查的范围。对于这部分案件而言,如果其仅因驳回理由不成立、驳回决定被撤销而重新回到原审查部门,则因其存在未在驳回决定中指出、但不应被授予专利权的缺陷,将面临再次被驳回以及再次请求复审,且因已符合实质审查程序对驳回的条件和时机的要求而在再次驳回前无须再次发出审查意见通知书,这实际上是不合理地延长了审查周期,增加不必要的程序;并且,这部分理由和证据在实审程序已通知过请求人,故合议组将其引入并不违反避免审级损失的精神。

《专利审查指南》(2010版)中将驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷纳入依职权审查的范围。上述缺陷在复审程序中经复审请求人修改后无论该申请是否最终可获授权,皆能避免不合理地延长审批程序,且一旦授权则有利于提高专利授权质量和权利的稳定性;但若坐视这种明显缺陷不理,则可能产生两种后果:其一是复审程序撤销驳回决定后该申请被再次驳回,导致申请人在原审查程序和复审程序之间多次振荡,不合理地延长了审查程序;其二是使该申请带着明显缺陷被授权,最终影响专利权的稳定性。

五、依职权审查的典型案例

(一)足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷

驳回决定其他说明部分提及且在驳回决定作出前已涉及的创造性缺陷。

【案例1】

实质审查的“第一次审查意见通知书”中指出:(1)说明书修改超范围;(2)权利要求 1~2、4~9相对于对比文件1与公知常识的结合不具备创造性;(3)权利要求3修改超范围,假设其修改为不超范围的情形,权利要求3以及引用权利要求3的权利要求4相对于对比文件1与公知常识的结合也不具备创造性。申请人在答复“一通”时,未提交修改文本,仅陈述意见。随后发出的驳回决定中,在驳回理由部分指出权利要求1~2、4~9相对于对比文件1与公知常识的结合不具备创造性,在其他说明部分指出权利要求3以及引用权利要求3的权利要求4相对于对比文件1与公知常识的结合也不具备创造性,在评述权利要求3的创造性时,其他说明部分与“一通”引用对比文件1的内容基本一致,采用的公知常识略有不同。提出复审请求时,未修改申请文件,陈述权利要求1~9具备创造性。前置意见中仍然认为不具备创造性。合议组发出“复通”指出,权利要求1~9相对于对比文件1与公知常识的结合不具备创造性。“复通”后视撤结案。

该案涉及的问题在于,复审程序中是否能够对驳回决定的其他说明中提及的权利要求3不具备创造性的缺陷进行审查。

笔者认为,就评述权利要求3不具备创造性所依据的证据和说理而言,其他说明部分与“一通”的相应内容基本类似,且合议组认为本领域技术人员基于“一通”中所引用的内容足以显而易见地得到该权利要求3的方案。因此,该案中其他说明部分提及的权利要求3不具备创造性的缺陷可以划归为足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。由此,在复审程序中对该驳回决定中的其他说明部分指出的权利要求3不具备创造性的缺陷进行审查。

综上可知,其他说明不同于驳回理由。如果复审文本中存在其他说明部分提及的创造性缺陷,而该缺陷所涉及的事实、理由及证据(引用的现有技术)在驳回决定作出之前已经告知过复审请求人,则该创造性缺陷属于足以用在驳回决定作出之前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。

(二)驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷

1.部分权利要求的新颖性与创造性的转换

【案例2】

实质审查的“第一次审查意见通知书”和“驳回决定”中指出,独立权利要求1及其从属权利要求2不具备新颖性,直接引用独立权利要求1的从属权利要求3不具备创造性。提出复审请求时,依据原说明书对独立权利要求1进行了修改。前置意见中,认为独立权利要求1仍不具备新颖性。合议组发出“复通”,指出权利要求1~3不具备创造性。“复通”后视撤结案。

该案涉及的问题在于,在实审程序的驳回决定中,部分权利要求评述的是新颖性,部分权利要求评述的是创造性,对于驳回决定评述过新颖性的权利要求,经合议组审查已经具备了新颖性时,在复审程序中能否依职权对实审程序的驳回决定中未评述过创造性的权利要求引入创造性的审查。

笔者认为,驳回决定认定从属权利要求3不具备创造性,复审程序中应当对该从属权利要求3是否具备创造性予以认定。如果认定从属权利要求3不具备创造性,则按照审查逻辑以及从属权利要求的保护范围是对独立权利要求的保护范围的进一步限定,此时应当按照驳回决定未指出的明显实质性缺陷,依职权对独立权利要求1不具备创造性予以认定,在对独立权利要求1的创造性进行审查后也应当对从属权利要求2的创造性进行审查。

综上可知,驳回决定认为独立权利要求不具备新颖性,从属权利要求不具备创造性,复审程序中在认定独立权利要求具备新颖性的情况下,如果从属权利要求不具备创造性则独立权利要求也必然不具备创造性,由此独立权利要求的创造性属于驳回决定未指出的明显实质性缺陷,在复审程序中应当依职权对独立权利要求的创造性予以认定。

2.创造性与新颖性的转换

【案例3】

实质审查的“第一次审查意见通知书”“第二次审查意见通知书”和“驳回决定”均指出,独立权利要求1及其从属权利要求2~3不具备创造性。提出复审请求时,未修改权利要求。前置意见坚持独立权利要求1及其从属权利要求2~3不具备创造性。合议组发出“复通”:指出独立权利要求1及其从属权利要求2不具备新颖性,从属权利要求3不具备创造性。答复复通时,对独立权利要求1作出修改。复审决定中认为:独立权利要求1及其从属权利要求2具备新颖性,权利要求1~3具备创造性,撤销驳回决定。

该案涉及的问题在于,在驳回决定中只评述过创造性而未评述过新颖性的情况下,在复审程序中能否依职权引入新颖性的审查。

笔者认为,《专利审查指南》(2010版)第二部分第三章第3节规定:一件发明专利申请是否具备创造性,只有在该发明具备新颖性的条件下才予以考虑。对于驳回决定认定不具备创造性的权利要求,在复审程序中经审查发现其不具备新颖性时,此时的该新颖性问题属于驳回决定未指出的明显实质性缺陷,可以依职权对权利要求的新颖性问题进行审查,在认定其不具备新颖性的情况下可以不再对其创造性问题进行评述。

综上可见,在实审程序的驳回决定中只评述过创造性而未评述过新颖性的情况下,在复审程序中如果发现权利要求不具备新颖性,则该新颖性问题属于驳回决定未指出的明显实质性缺陷,在复审程序中可以依职权引入新颖性审查。

3.驳回决定未引用但审查过程中引用过的对比文件

【案例4】

实质审查的“第一次审查意见通知书”中,依据对比文件1或对比文件1与公知常识的结合评述全部权利要求的新颖性或创造性。“二通”中,依据对比文件2与公知常识的结合评述全部权利要求的创造性。驳回决定中,仅依据对比文件2与公知常识的结合评述全部权利要求的创造性。提出复审请求时,修改权利要求书。前置意见坚持全部权利要求相对于对比文件2与公知常识的结合不具备创造性。“复通”和维持驳回决定中,均依据对比文件1(作为最接近的现有技术)与对比文件2和公知常识的结合评述全部权利要求的创造性。无后续诉讼程序。

该案涉及的问题在于,复审程序中是否可以引入驳回决定未引用但实审过程中引用过的对比文件来评述权利要求的新颖性/创造性。

笔者认为,由于实质审查的“第一次审查意见通知书”“第二次审查意见通知书”先后分别单独引用对比文件1、对比文件2评述所有权利要求的新颖性/创造性,因此复审请求人应当知晓对比文件1和2所公开的技术内容以及其对该申请权利要求新颖性/创造性的影响,当基于这些技术内容及其对新颖性/创造性的影响,容易认识到它们单独/结合可能影响该申请新颖性/创造性时,由此形成的新颖性/创造性缺陷属于驳回决定未指出的明显实质性缺陷,通常在复审程序中对于这种缺陷继续审查。

综上可见,在复审程序中,合议组需要了解实审部门与复审请求人的争议焦点及其产生和发展的整个过程,为此必然需要研究整个实审过程涉及的所有与之相关的证据,而不限于仅在驳回决定中引用到的证据。通常,所谓“相关的证据”不仅包括实审过程中向复审请求人明确指出并分析过的技术方案的内容,还包括对比文件中未曾明确指出分析、但是为理解所述技术方案目的而需要阅读的其他密切相关的内容,这符合本领域技术人员对技术内容阅读理解的规律。②www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/scrdzjt/19918.htm,最后一次访问时间2017-08-30。显然,上述在实审程序中涉及的所有与之相关的证据也是复审请求人在提出复审请求之前已经知晓的现有技术,在复审程序中引入这些相关的证据并不会超出复审请求人所知晓的可能用于评价其申请的新颖性/创造性的现有技术的范畴。

4.将在先审级引用过的A类文献变更为Y类文献

【案例5】

在“第一次审查意见通知书”“第二次审查意见通知书”中,评述权利要求创造性时均引用所附的一篇期刊文献作为参考文献(检索报告列为A类文献),用于证明权利要求1中的技术特征“使用聚二甲基硅氧烷作为造影剂”为本领域的常规选择。“三通”和驳回决定中,均指出修改超范围。驳回决定在答复申请人意见陈述时,也引用该篇期刊文献作为参考文献证明权利要求1中的该技术特征为本领域的常规选择。提出复审请求时,未修改专利申请文件。前置意见中,坚持认为修改超范围和不具备创造性。发出的“复通”中,指出修改超范围,并在假定条件下评述了权利要求的创造性,其中将上述A类文献作为Y类文献与其他对比文件结合使用,并且具体同样是用于说明同一技术特征“使用聚二甲基硅氧烷作为造影剂”并不能使得技术方案相对于现有技术具备创造性。“复通”后视撤结案。

该案涉及的问题在于,复审程序中,是否可以将实审阶段中引用过的A类文献变更为Y类类文献并据此指出创造性缺陷。

笔者认为,对于实审程序中引用过的A类文献,且复审程序中引用该文献中相同或相关的内容来评述相同的技术特征,同样是为了说明特征“使用聚二甲基硅氧烷作为造影剂”未对现有技术作出贡献,改变该期刊文献的使用方式并不会带来超出请求人合理预期范围的变化,则这种变更是允许的。

综上可见,对于实质程序中引用过的A类文献,如果复审程序中所要引用的目的与实质程序中引用的目的相同,均是用于证明同一事实,或者复审程序中所要引用的内容与实质程序中引用过的内容相同或密切相关,则通常可以在创造性评述中将其变更为Y类文献使用。

5.驳回决定其他说明部分提及且首次涉及的技术方案的创造性缺陷

【案例6】

“第一次审查意见通知书”针对原权利要求书包括由权利要求1~6和权利要求7~10构成的两组权利要求。“一通”中,指出两组权利要求均相对于对比文件1与对比文件2和公知常识的结合不具备创造性。答复“一通”时,将原权利要求4的附加技术特征分别补入原权利要求1及原权利要求7中,并删除了原权利要求4,从而形成由新的权利要求1~5和权利要求6~9构成的两组权利要求。“驳回决定”中,在决定理由中指出权利要求1~5相对于对比文件1与对比文件2和公知常识的结合不具备创造性,在其他说明部分指出权利要求6~9相对于对比文件1与对比文件2和公知常识的结合不具备创造性。提出复审请求时:将驳回决定针对权利要求4~5的附加技术特征补入权利要求1,将驳回决定针对的权利要求5的附加技术特征补入权利要求6中,同时删除权利要求4和5,从而构成由新的权利要求1~3和权利要求4~7构成的两组权利要求。前置意见中,坚持修改后的权利要求仍然不具备创造性。合议组发出“复通”,指出权利要求1~7相对于对比文件1与对比文件2和公知常识的结合不具备创造性。答复“复通”:未修改专利申请文件。维持驳回的复审决定指出,权利要求1~7不具备创造性。无后续诉讼程序。

该案涉及的问题在于,复审程序中是否应当引入对驳回决定其他说明部分所指创造性缺陷相关、修改后的权利要求4~7的创造性进行审查。

笔者认为:首先,驳回决定涉及创造性缺陷,则权利要求4~7存在的创造性缺陷属于与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。其次,权利要求4~7中的所有技术特征是否能够使得技术方案相对于对比文件1与对比文件2和公知常识的结合具备创造性的分析在驳回决定中已告知复审请求人。即基于对驳回决定理由的理解,复审请求人能够预期该权利要求4~7的技术方案可能也不具备创造性。此时,将该权利要求4~7的创造性缺陷视为与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷,在复审程序中依职权对该缺陷进行审查。

综上可见,对于复审文本中存在的、与驳回决定其他说明部分首次指出存在创造性缺陷的某些权利要求相关的技术方案,如果其技术方案与驳回决定的决定理由部分指出的存在创造性缺陷的权利要求实质相同或略有不同(例如不同之处仅涉及公知常识),或者存在特征一一对应关系,或者其技术方案是由实审过程中已评述过创造性的技术方案中的技术特征重新组合而成,本领域技术人员基于驳回决定的决定理由部分所依据的证据(现有技术事实)和说理能够明显得出这些权利要求的技术方案也不具备创造性。即复审请求人基于驳回决定的决定理由部分的内容能够预期该不具备创造性的结论的,则通常可以认为这些权利要求不具备创造性的缺陷属于与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷,进而依职权在复审程序中引入对其创造性的审查。

6.驳回决定其他说明部分提及的明显实质性缺陷

【案例7】

“第一次审查意见通知书”中指出,权利要求1~9相对于对比文件2与惯用技术手段的结合不具备创造性,权利要求10的修改超范围。答复“一通”时,提交权利要求书的修改替换页。“第二次审查意见通知书”中指出权利要求1、8和10的修改超范围。答复“二通”时,未修改权利要求。“驳回决定”中,在决定理由部分指出权利要求1、8、10的修改超范围;在其他说明部分假设克服修改超范围的情况下具体评述权利要求1~9不具备创造性的理由(同“一通”),同时还指出权利要求10属于《专利法》第25条第1款第(2)项规定的不授予专利权的客体。提出复审请求时,对权利要求1、8和10进行了修改。前置意见认为,修改后的权利要求1~9不具备创造性,权利要求10属于《专利法》第25条第1款第(2)项规定的不授予专利权的客体。合议组发出“复通”:指出权利要求1~9不具备创造性,权利要求10属于《专利法》第25条第1款第(2)项规定的不授予专利权的情形。“复通”后视撤结案。

该案涉及的问题在于,复审程序中是否引入对驳回决定作出之前未曾提及的权利要求10属于《专利法》第25条第1款第(2)项规定的不授予专利权的情形的缺陷。

笔者认为,权利要求10存在涉及《专利法》第25条第1款第(2)项规定的不授予专利权的情形的缺陷显然属于驳回决定未指出的明显实质性缺陷,因此在复审程序中依职权对其进行审查。

综上可见,明显不属于专利保护客体、明显不具备实用性、明显公开不充分的缺陷,均属于专利申请文件中自身存在的,不需要引用证据就可审查的明显实质性缺陷,复审程序中可以依职权对这些明显实质性缺陷进行审查。

六、结 语

本文通过现行专利法律法规的内容、《专利法》第四次的修改来认识复审程序性质的现状和发展走向,在讨论依职权审查的利弊后,依据《专利审查指南》(2010版)来理解依职权审查的范围,并以已经审结的复审案例为基础来探讨依职权审查的适用。在复审审查实践中,要从《专利法》的立法宗旨出发,不断加深对复审程序性质以及依职权审查的设立目的的理解,在充分考虑复审请求人合法权益的基础上,严格适用复审程序中的依职权审查的尺度,提高授权质量,避免不合理地延长审批程序。