“后珠玑巷”:良溪古村

朱家雄

11月下旬某日,我们驱车来到棠下镇良溪村探访观游。这个面积为7.56平方公里,计有500余户人家、常住村民1600多人的良溪村可不简单。2008年9月被省文联评为首批“广东省古村落”称号,2009年又被省建设厅定为“广东省历史文化名村”和省“文物保护单位”。特别值得一提的是,2006年,良溪古村被广东省众多历史学家誉为“后珠玑巷”。

在粤地,在海外华人社会,“珠玑巷”“后珠玑巷”都有着格外丰富、深厚的内涵。对于其他地方的读者来说,或许就得从所谓的“珠玑巷”说起才有助于大家管窥当中的历史文化底蕴了。

“珠玑巷”的来历

珠玑巷得名于唐代,地处粤北今韶关辖域内的南雄市北部偏东,居岭南与中南地区、中原地区交通往来古要道的最重要节点。“珠玑”二字是珠宝、珠玉的意思,但“珠玑巷”却并非是堆满了珠宝、财富的街巷的意思。据多种史料记载,这一地名源自唐敬宗的赏赐。唐朝时,“珠玑巷”本叫敬宗巷。当年,巷内族人张兴家七世同堂的事情被在位仅3年的皇帝李湛得知后,就下旨赏赐了这个家族一些珠玑绦环,不久,李湛驾崩,朝廷竟然赐之以庙号“唐敬宗”。很自然的,“敬宗巷”为避帝讳,就此改名为珠玑巷并沿用至今。

古时,因南岭(又称“五岭)阻隔,粤地与北方交通颇为不便。唐玄宗时,生于今广东韶关的宰相张九龄奉帝命在南岭山隘间开凿贯通南北的大道,选在五岭中的大庾岭梅关处施工,并成功地把古已有之的那条狭窄难行的山路拓宽、夯实成一条能通车马的大道。珠江与长江两大水系由此得以沟通,岭南与湘赣、北方由此变得更为便捷畅通,张九龄曾在《开凿大庾岭路序》中写“海外诸国,日以通商”,可见开通此路是为了便利南北往来乃至中外通商;张九龄还写商品经此道流通则“上足以备府库之用,下足以赡江淮之求”,可见此道开通对于南北中外各种货物的流转销售、物尽其用、经济繁荣是非常有利的。

踞立梅关大庾道之关键位置的珠玑巷自然也就日益繁华起来。毕竟南来北往的客户总在其间匆匆奔走,并且多会落脚珠玑巷住上一宿,翌日再接着上路。通商之外,这条古道也在因战乱等原因而掀起的历次移民大潮中起到中转和输送的重要作用。在大大小小的移民潮中,珠玑巷也逐渐沉淀下许多从北方迁移而来的汉族先民。据史料记载,自唐末以后,有许多批次在珠玑巷留居了多年乃至几代人的先民又陆续南迁至今广东、广西、海南各地定居,再之后,其中的部分后裔又继续向海外移民寻求发展,形成当今海外华侨达3000多万的这样一个规模。难怪南雄珠玑巷在海外华侨中几乎尽人皆知,毕竟众多华侨都把珠玑巷视为自己的祖籍地。

罗贵率众南迁良溪肇基“后珠玑巷”

而良溪村之所以能赢得“后珠玑巷”的声誉也自有其充足的理由和歷史渊源。自唐末以来,先民自南雄珠玑巷南迁的批次固然有很多,但罗贵率众南迁至良溪这一次却是当中史料记载比较丰富、确凿,影响也比较大的。从一些零散的史料、地方志特别是众多粤地的族谱与家谱的记载中,都可了解到这次成功但却艰辛的南迁事件。

公元1131年(南宋绍兴元年),已自中原迁来南雄珠玑巷世居七代的贡生罗贵,为避兵祸,为保乡民平安,经与各家合议筹划,于正月16日启程,率珠玑巷36姓97户人家集体南迁,自珠江支流北江一路乘竹筏顺水而下,历经艰难险阻,路上甚至发生了因狂风大作、部分竹筏散解、部分人丁掉落水中以致淹死了不少人的事故,但最终罗贵还是带领大家安然抵达今江门市蓬江区棠下镇一带,并登岸于良溪村这生机盎然的一方水土。又得当地土人冯天诚、龚应达等人的接待和担保,得以去县城合法办理入籍手续,从此在地方人稀的岭南的一角繁衍下去。以罗贵为首的往所谓烟瘴之地南迁的这一群体,固然也有若干脱离大家零星落户沿途某地的情况发生,但大多数人还是坚持到最后,来到了良溪这块上天在冥冥之中给定的宝地。

对于为什么会发生这次南迁,从有关史料的记载来看,原因似乎有二。一是南宋皇帝的一位嫔妃私自出宫逃到南雄珠玑巷躲藏起来,后被朝廷得知,就派兵来捉拿,甚至要血洗当地百姓。罗贵的女婿梁乔辉在兵部担任要职,得知消息后派家人赶来告知,罗贵因此组织大家南迁避祸。二是南雄一带人多田少,其时,距南雄不远的今江西省界附近还发生了啸聚山林的匪乱,包括北部今湖南郴州的土匪,都对南雄屡有袭扰,官军于珠玑巷附近修筑军事工程,战事将临导致罗贵等97户人家心生不安,乃至决计南迁。据记载,这次南迁是合法的,是经南雄当地官府批准的,罗贵等人呈递政府的告案词和政府的批准文书也在不少方志和族谱中保存、流传下来。由此来看,第二个原因或许更为可信。

不管怎么样,总之罗贵等人的南迁获得了成功。他们在良溪安家落户以后,经过披荆斩棘、搭棚建屋、打渔捕猎、开荒辟田这么一个阶段,就逐渐解决了基本的生存问题,然后添丁增户、生生不息,同时也加入和推动了当地在经济和文化方面的不断发展。过程中,南迁来的族群日益扩大,其中一部分人因为各种原因陆续迁移到周边地区如开平、台山、恩平、潮汕、肇庆、佛山、番禺、广州、东莞、惠州等地,遍布今珠江三角洲各地及其他地方。之后的800多年间,罗贵等先人的后代们枝繁叶茂,早已发展成为一个庞大的族群,成为当今广东人的一个非常重要的组成部分。更有很多良溪后人在各个时期陆续漂洋过海进一步移民去往南洋、澳洲、美洲等世界各地各国。而他们都把良溪村视为自己的祖籍所在地,这就是良溪被誉为“后珠玑巷”的根源所在。

历史悠久、人才辈出的古老村庄

“良溪”得名于明洪武年间,罗贵初到时其村名为“萌底”。自罗贵等人定居良溪村以来的800多年间,良溪这块风水宝地养育、涌现了一大批优秀人才,可谓是江门乃至整个广东的骄傲。

要论这良溪英才,南迁来此的领头人罗贵可算第一个。罗贵(1086—1147年),生于南雄珠玑里一个官宦家庭,他有学问,是南雄府岁贡生,朝廷曾赠其吏部尚书荣誉,系宋代开国功臣罗彦瑰(923—969年)的七世孙,其在组织领导大家南迁的过程中所表现出来的才智和勇气一直为时人称道,为后人所景仰。endprint

罗贵第八代孙罗享信(1377-1457),于明永乐2年(1404年)考中进士,授工科给事中,后来又担任过右佥都御史、山西道监察御史、大同巡抚、宣府巡抚等职,1449年土木堡之变时,罗享信坚守宣府,在于谦组织的北京保卫战中成为牵制也先兵力的唯一漠北边城,军功享誉朝野。这当然也是良溪罗姓族人的骄傲。

罗贵之后,还有清代进士“粤东四家”之一的罗天池。罗天池(1805—1866年),道光五年(1825年)中举,翌年(1826年)中进士,钦点为刑部主事,道光二十一年(1841年)就任云南迤西兵备道,充甲科乡试监官兼云南按察使司,因积功加衔赐二品封典。1840年,英军袭击厦门,正此任职的罗天池将缴获的一门铜炮交相国阮云铸成大炮,与刘庄年等同守炮台3天,任游府职的凌志点燃火药,炮弹命中英舰,受到重创的英舰仓皇逃去。道光二十六年(1846年),罗天池因回族人事件落职回乡。罗天池很有学问,回乡后担任过新会冈州书院讲习,之外他还擅长书法、绘画并书画作品的鉴定、收藏,在京城还颇有些名气,被誉为“粤东四大家”之一。值得一提的是,罗天池还曾创制了柑普茶。柑普茶是在晒干的柑橘皮中填满云南普洱茶制作而成,具有化痰、止咳、提神等功能,罗天池也只是为治感冒偶然得之,但柑普茶诞生不久即广受四乡欢迎,并一直流传至今,成为江门数得着的非物质文化遗产之一。在村里探访过程中,我们也专程到村中柑普茶的传人家去做客参观,并品茗了柑普茶。

再如道光十五年恩科解元罗芳以及此后涌现的罗祖灏、罗瑛、罗兆棠、罗坤等举人、武举、贡生、监生等100多人,其中实授官职的达50多人。

还有19世纪中叶在江门极富盛名的华侨富商、新加坡开埠之初“七家头”之一的罗奇生。罗奇生1824年出生于良溪村一个书香人家,年少时即随父到广州“十三行”做生意,因经营有道,逐渐建立了奇生、广生、茂生、芝生四家连锁商号,商铺遍布新会、佛山、广州、上海、苏州、天津、香港、新加坡、马来西亚等地及东南亚国家。罗奇生经营的烟丝、茶叶、花生油、药材等商品质优价惠,广受各地欢迎,所以罗奇生的生意越做越大,财富积累很快。可贵的是,罗奇生致富后没有忘记家乡,安排许多村里子弟在自己的企业工作,获得不错的报酬,使得他们衣锦还乡后在良溪盖房造屋,富了家乡。咸丰年间,良溪及周边好些村子饥荒严重,罗奇生得知后,就召集各行商贾计议,降价卖米救济灾民,还尽己之能捐米煮粥,设置不少米粥施放点广施赈济,使得许多百姓得以存活。之外,罗奇生还曾为村中修路,捐资助学等等,为村人造福颇多。

与罗奇生熟识的侨商罗光耀并非生在良溪,但成丰年间他曾在罗奇生等人的引导下回到良溪罗氏大宗祠认祖归宗。之后他回到马来西亚,生意逐渐好转,在锡矿、橡胶产业做得风生水起,和罗奇生一样也成为了一位光宗耀祖的巨富。罗光耀后来又回到良溪捐资做公益事业,修水闸,疏通河道,修缮扩建祠堂,为村里购置公田,兴建水利和村中安保设施等,甚至把家也安在了良溪。

值得提到的良溪英才有很多,譬如饱读诗书、力倡兴学育才的清代秀才罗竹坡(1860年生),曾倡建东北学堂(棠下中学的前身),创立观澜师范(书院)以育才,开创孔圣会以振兴儒道。又如清代国内第一位运用“安布罗”技术从事专业人像拍照职业的摄影师罗以礼(1802—1852年)、光绪年间良溪的民间壁画家老萃溪、马来西亚归侨画家罗卓(1890—1954年)等等。

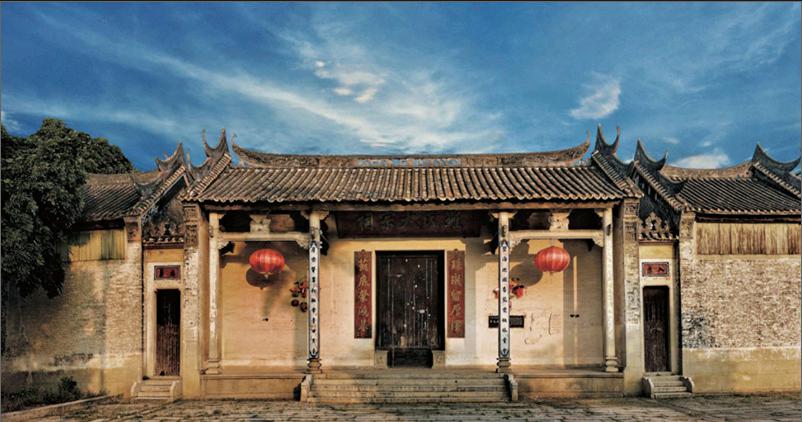

村中可圈可点的人文景观

怀着期待的心情,我们驱车来到良溪村前。甫一下车,却见一座气宇轩昂的建筑耸立眼前——这就是传说中的罗氏大宗祠了。祠前小广场里是一座身着宋代官服、头戴宋代官帽的坐像石雕——这就是良溪村的开基之祖罗贵了。迈上几级台阶,从上书“罗氏大宗祠”五个金光大字的牌匾下的正门踱进去,就能感觉到祠堂内部的轩敞和清朗了,在依稀而明亮的三进院落的空间里,还能体会到一些肃穆和端重,虽然这所翻新的大宅作为江门市级的文物保护单位,已经具备旅游景点的性质,但这毕竟在根本上是一座宗族的祠堂。据记载,罗氏大宗祠始建于康熙四十六年(1707年),咸丰十年(1860年)重修,建筑面积为1370平米。蓬江乃至整個江门都祠堂众多,祠堂文化历来兴盛,蓬江潮连的卢氏宗祠虽然不及罗氏大宗祠的声望和影响力,但也是其中具有代表性的祠堂之一。

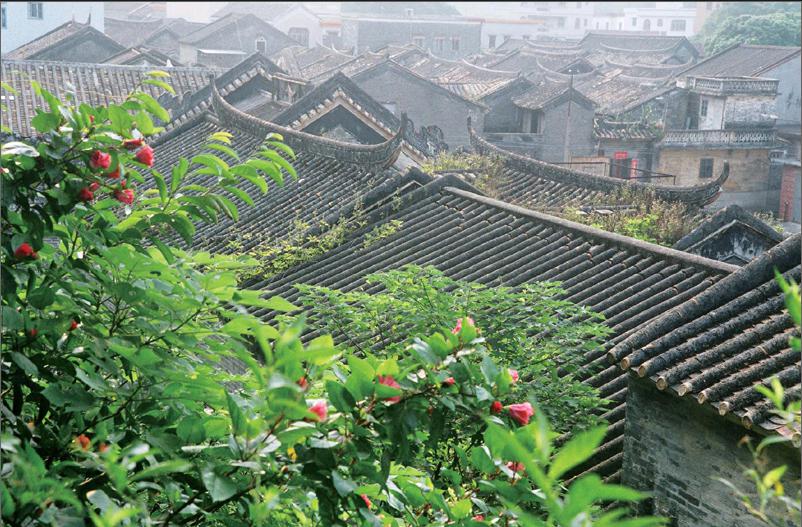

从祠堂出来,登车徐行,稍顷,就在一方荷塘前停下了,这是良溪村的另一个村口。就在我们的双脚次第放落在塘前的坪里时,一脉脉荷叶的清香不觉间就缭绕了我们的身心。放眼四望,绿意盎然间,远远近近的都是古典样式的屋顶与房檐,和互相叠加、参差错落、半新半旧的一大片青砖白墙,刹那间,感觉自己已经与所置身的城市脱钩,仿似穿越到了百年前甚至几百年前的一座村庄前。就在心下犹自喟叹之际,一行人已经步行趋近了正面所见的那座名为“五部堂”村中公共建筑。

据有关资料介绍,正厅约建于唐代,两边的东厅、西厅则是1807年增建的。五部堂在功能方面,主要相当于现在的村文化活动中心,是供村民组织祭祀、节庆等集体活动的所在,也是农闲时大家互动交流的所在。之外还是族人们的公共“法庭”所在,凡村人族人违法犯事,都会在这里汇集了公审乃至行使惩处。坦率地说,眼下时节,五部堂其实是有些冷清的,但如果是在每3年一届的五部堂庙会举办时来访,那此间的热闹与喧腾就非同一般了。

这是矗立在由三层长条厚石板垒砌的平台之上的三间房子,这是几间连成排的屋顶以绿瓦覆盖、墙面以青砖砌就的并不高大的殿阁式建筑,正中一间门楣之上挂有“五部堂”三个字的牌匾。正厅里供奉着释迦、观音和北帝、上元、龙殊、医灵共6尊神像,据说分别寄托着村民们希冀的镇村、送子、镇水、昌运、长生、祈福等吉祥的寓意。退出厅来,再回望庙口竖立着的两根由清嘉庆年间良溪贡生罗华章捐资敬奉的华表式汉白玉柱子,倏忽间感到这庙前空地又平添了一份庄严。

从五部堂沿一条石阶路上行,就是走在所谓的“青云路”上了。走到这石板路的巷门处,就到了村中的文武庙前。如果在文武庙前再回身望一下这巷门的话,就可以看见一幅篆刻在石门柱上的对仗很工整的对联,上联是“一路青云须捷足”,下联是“满轮红日恰当头。”据传这上下联分别是嘉庆年间时年17岁的罗天池和其时年仅14岁的弟弟罗芳所作。这两位少年才俊后来也的确很有出息,罗天池在1825年和堂弟罗鸣銮一同考中了举人,罗芳则在1835年的乡试中一举夺魁,成为“解元”。endprint

绕过文武庙继续上行,就到了村后的高地上。登凌此间,全村景观可谓一览无余全在眼下。俯瞰也好,远眺也好,满目都是良溪村绿树掩映下的老房子,虽然当中间或也夹杂有后起的新屋,但整体的格调却并不因此而有什么改变。这些老宅有很多是南宋、明代所建,但因为年久失修等缘故大多早就坍塌或毁坏了,现在所存的多系清代后期及民国年间所建,—二百年下来,房子品质再好,恐怕也经不起岁月的摧残。所幸近年来当地政府业已意识到保护这些老房子、这些文化遗产的重要性并且正在加紧行动起来。

高地上靠山体的内侧,有一座1个多立方大小的微型石庙,村里人谓之“梁真君庙”,这却也是有故事的。康熙年间某日,浙江一位精通风水和医学的长者因梦见南方某地有龙气,就背着药箱,依着罗盘的指引往南方去寻那龙气所在,这位仙风道骨的名叫梁真文的高人风餐露宿,历时5个多月,终于寻到了这龙气所在之地——良溪村罗氏大宗祠。为护龙气,梁真文就在宗祠后山坡上的草坪间搭建了一个草坪并定居下来。此后他就在良溪村一带或开馆教学,或行医济世,有时也外出去云游四方,廣大村民堪称受惠极多。10多年后,梁真文于草棚内仙逝。村民遵其遗嘱将其葬于一旁的石棺之中,并在草棚所在位置建了一座小石庙——就是眼前我们所见的这座梁真君庙。

从高地上下来,我们走进一条青石板铺就的巷道里。据说这是一条有几百年历史的省道,南来北往的官家和客商都由此穿行。在曲折的约莫两三米宽的巷道里漫步,时光的痕迹随处可见。道路两旁的人家都住着青砖砌就的院落式宅邸,虽然都散逸着或轻或重的颓唐和败落气息,各家的居所面积大多也不算很大,但历经上百年甚至几百年的风雨侵蚀,各栋民宅居然大多都还算完好,也算是非常难得了。行走间,蓦然瞥见一侧耸立有一座石砌的门楼式牌坊,门楣上有一石匾,当中刻有“节孝流芳”四个大字。据介绍,这是雍正十三年(1735年)为表彰罗门吴氏的“节孝”美德所立,且是经雍正皇帝亲自批准的。也真是颇有些年头了。巷道里还有一口著名的“进士井”。这是村人罗天池在自家门口挖的一口井,井内修成方形,又用青石做井沿,方圆暗喻做人处事要内方外圆,在方(正直)中求圆(灵活),在圆中求方,所以这口井也叫“四方井”“方圆井”“天圆地方井”,又因罗天池自道光六年(1826年)考中进士后长年在外做官,村里人因此又称该井为“进士井”。从巷道的另一端出来,因时间所限,我们就没有再寻着去瞻仰罗贵墓、碉楼了,也没有去踱步佛凹古道,去小坐避雨亭了。

一路所观瞻所经行,心知以良溪村800多年的深厚积淀,可谓每一处房舍建筑,每一个不起眼的角落,都遗落有尘封在岁月里的古老故事和生动传说,都值得我们以虔敬之心去做深深浅浅的挖掘。好在江门市和蓬江区政府以及当地人民都已经高度重视起这个古村落里所蕴藏的丰富文化遗产和文化精神了。相信在我们的脚步离去之后,良溪村的文化保护和文化开发相结合的工作将会做得越来越出色,未来的良溪村势必在新世纪的时空里焕发出更为古意盎然的新姿彩。endprint