河北邺城地区陶瓷窑址调查报告

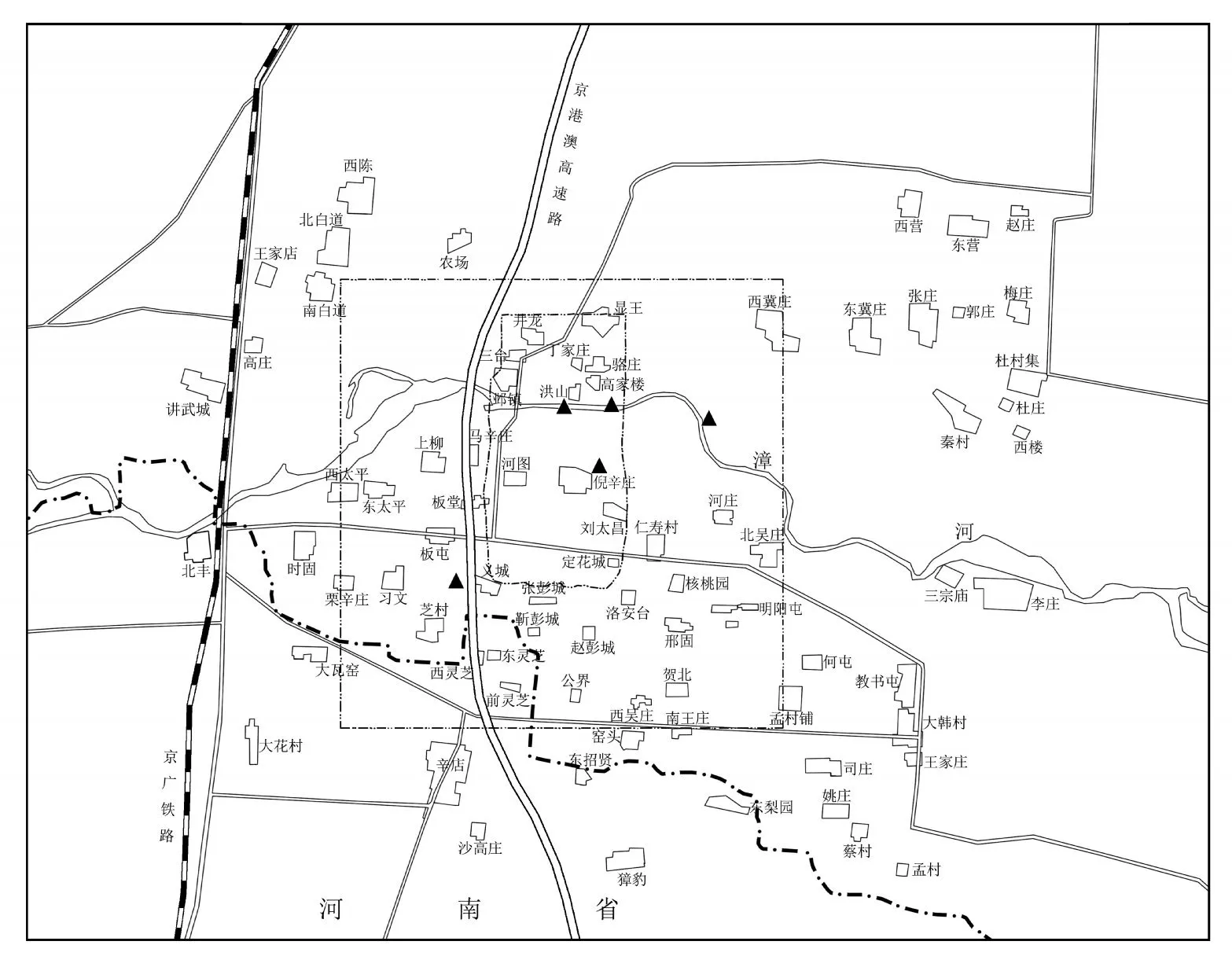

邺城遗址位于河北省临漳县县城西南约20公里处,由南北衔接的邺北城和邺南城组成,历史上先后有曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐六个王朝以此为王都或都城。2014~2015年,河北省文物研究所与临漳县文保所对邺南城西南的义城墓地进行了考古发掘,在发掘的同时对邺城地区的窑业情况进行了专项调查,调查范围为现河北省临漳县境内邺北、邺南城内及城外5公里的范围,共发现洪山、高家楼、邺南城东北、倪辛庄、邺南城西南等五个不同时期烧造陶瓷器的窑区(图一),现自北向南分述如下。

图一 窑区位置图

一、洪山陶窑区

位于香菜营乡洪山村西南约100米,漳河北堤以南的漳河河道内,地表现为耕地。在东西200米,南北100米的范围内发现有大量陶碗、盆、盒、甑、罐,瓦当、绳纹筒板瓦及托盘、陶拍等,遗物胎均为泥质灰陶,较坚致,可分生活用器、建筑构件及窑具三类,其中建筑构件数量最多。

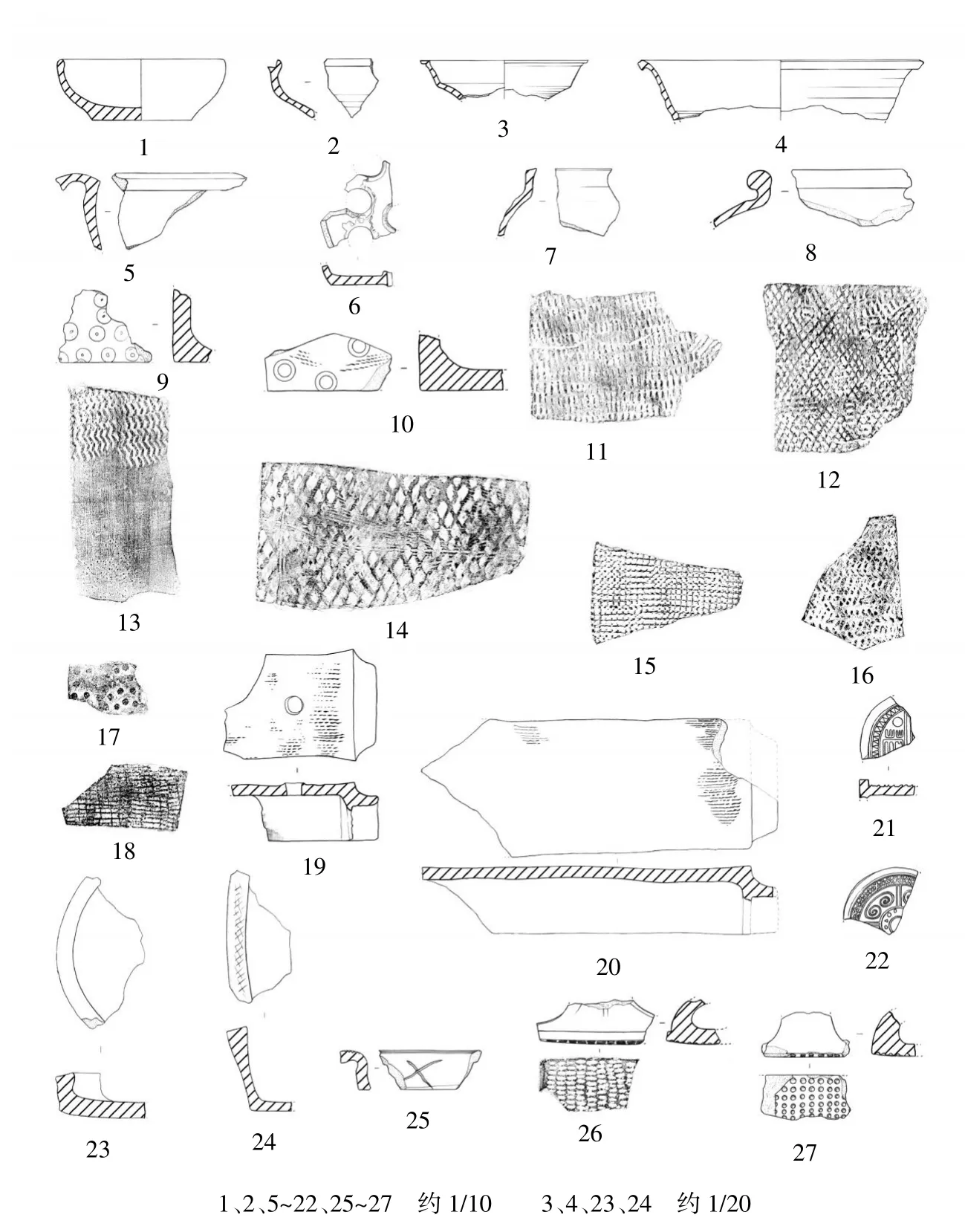

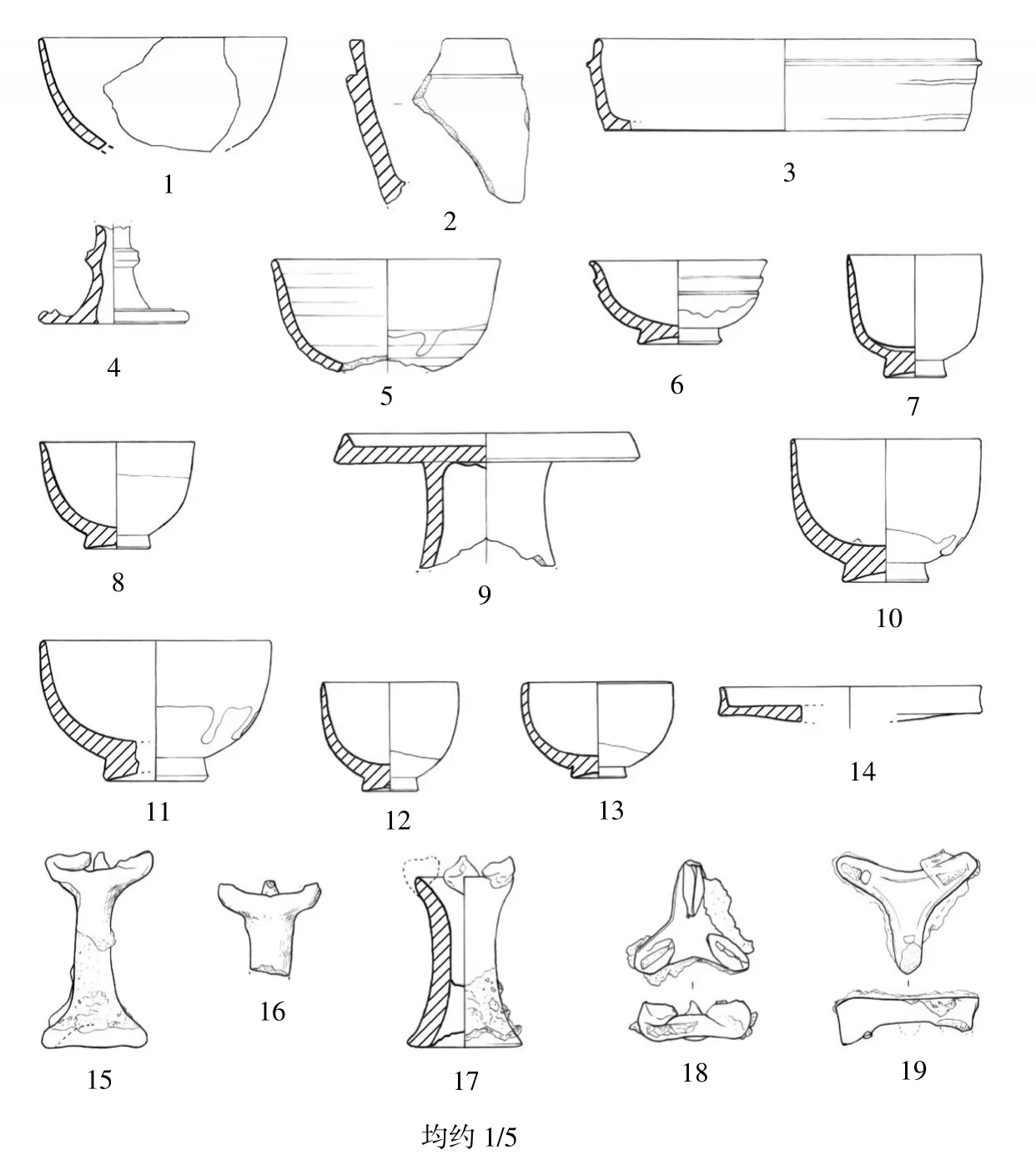

碗 1件。14LH:18,可复原。圆唇,口微敛,斜曲腹,平底。口径17.6、底径10.4、高6.4厘米(图二,1)。

图二 洪山窑区遗物

盒 1件。14LH:10,存口腹部。子口微敛,斜曲腹。残长6.2、宽5.6厘米(图二,2)。

盆 3件,均存口腹部。14LH:13,敞口,折沿,折腹。内壁刻划成排线纹。口径35、残高8厘米(图二,3)。14LH:12,尖唇,侈口,卷沿,深斜直腹。口径60、残高12.5厘米(图二,4)。14LH:15,方唇,折沿上突,敛口,鼓腹。残长8、宽14厘米(图二,5)。

甑 1件。14LH:24,存底部。底有圆形镂孔,孔径约2.6厘米,外底绳纹。残长9、宽7.8厘米(图二,6)。

罐 1件。14LH:9,存口肩部。方唇,直领,溜肩。残长7.2、宽6.6厘米(图二,7)。

瓮 1件。14LH:23,存口肩部。圆凸唇外卷,鼓肩。残6、宽12.8厘米(图二,8)。

空心砖 2件,均存一角。14LH:7,一侧饰圈点纹,一侧饰绳纹(图二,9)。14LH:8,一侧饰同心圆、绳纹,一侧饰绳纹(图二,10)。

板瓦 8件。均残,外饰绳纹。14LH:26,内篮纹,厚1~2.2厘米(图二,11)。14LH:27,内斜网格围绕的“日”纹,厚 1~1.6厘米(图二,12)。14LH:28,外局部绳纹,内布纹与席纹,厚1~1.5厘米(图二,13)。14LH:29,内斜网格纹,厚1~1.8厘米(图二,14)。14LH:31,内印方格纹,厚1.5~1.8厘米(图二,15)。14LH:32,内印交错斜线纹,厚 1~1.5厘米(图二,16)。14LH:34,内布纹与圆点纹,厚1.2~1.5厘米(图二,17)。14LH:35,内长方格网状纹,厚1~2.2厘米(图二,18)。

筒瓦 2件。瓦舌较短,壁较薄,外绳纹,内布纹。14LH:4,存瓦舌及前半部,有圆形钉孔。残长17.2、宽11.6~12.5厘米(图二,19)。14LH:5,存瓦舌及部分器身。瓦舌稍长,残长40、宽14.6~15.5厘米(图二,20)。

瓦当 2件,均存约四分之一。14LH:19,主题图案残存篆书“嵗”,窄边轮,边轮与主题纹饰间饰一周连续三角纹。残长6.5、宽6厘米(图二,21)。14LH:20,主题图案为四分内向卷云纹,当心两周凸棱夹饰一周乳钉纹,边轮与云纹之间饰一周斜方格纹。残长7、宽8.2厘米(图二,22)。

轮盘 2件,均存部分口底。14LH:2,斜方唇,直腹,外墙较矮,残高10厘米(图二,23)。14LH:3,方唇,斜直腹。沿面饰斜方格纹,外饰绳纹。残高9.5厘米(图二,24)。

盘状座 1件。14LH:21,可复原。方唇,折沿,直壁,圆环状。沿面饰6道凹弦纹,内侧刻划“×”。残宽11.6、高4.4厘米(图二,25)。

陶拍 2件。均存拍面,半环形捉手,拍面弧长方形。14LH:6,拍面残存9列、7~10行阴条形纹。残长13、宽6、高5厘米(图二,26)。14LH:22,拍面残余9列、6行阴圆点纹。残长10、宽5、高5厘米(图二,27)。

二、高家楼陶窑区

位于香菜营乡高家楼村东南约400米的漳河河道内,地表现为耕地。在东西800米,南北100米的范围内发现有与洪山陶窑区相似的遗物。器物胎质除碗外,其余均为泥质灰陶,较坚致。

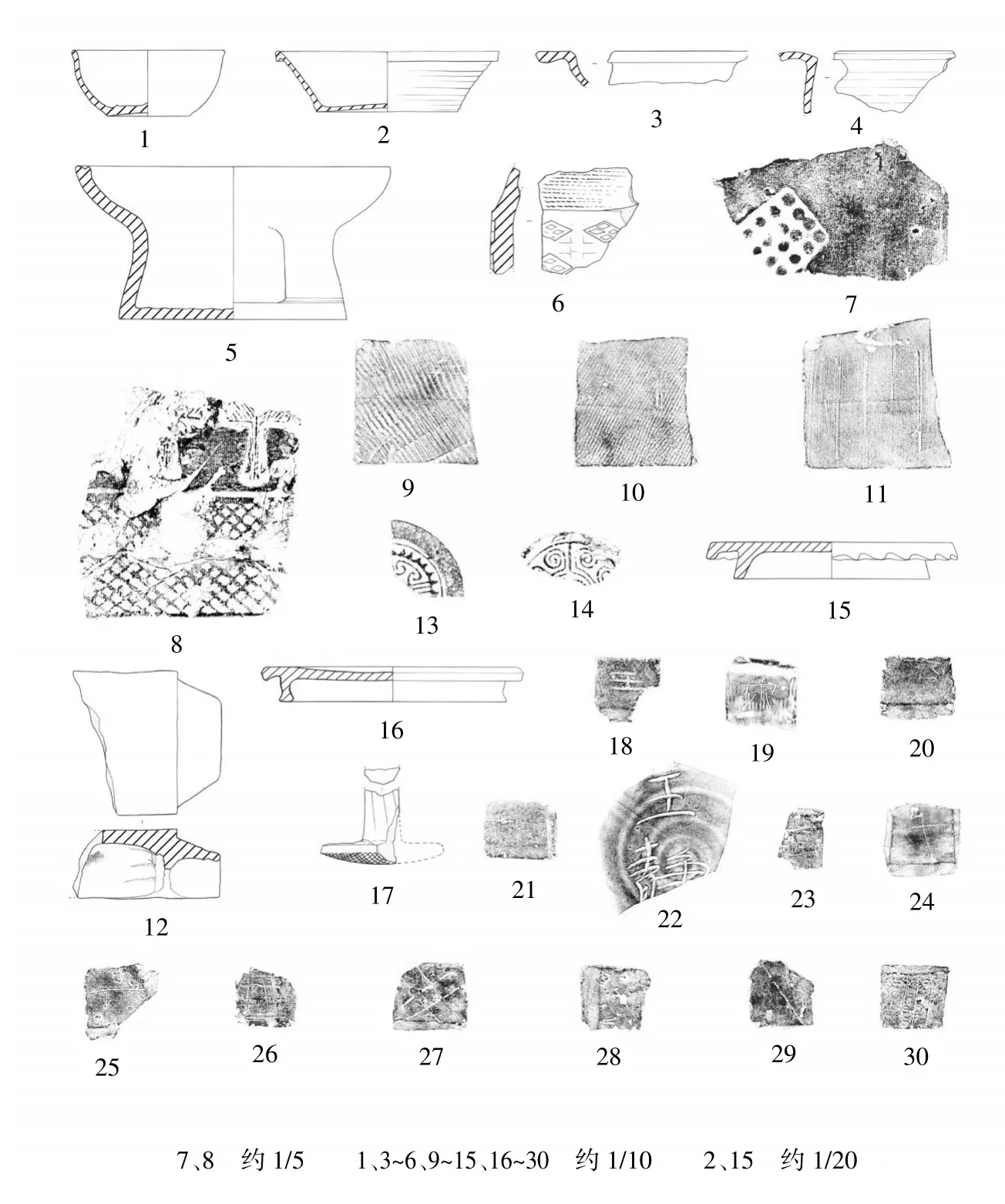

碗 1件。14LG:8,可复原。圆唇,敞口微侈,斜曲腹,平底。泥质红陶胎较薄,质疏松。口径17.2、底径9.2、高7.5厘米(图三,1)。

图三 高家楼窑区遗物

盆 3件。14LG:9,可复原。尖唇,侈口,折沿下斜,斜直腹,平底内凹,内底刻“王静”二字。口径50.2、高13.6厘米(图三,2、22)。14LG:4,存口腹部。方唇,敞口,平折沿,斜腹微曲。残长4、宽16厘米(图三,3)。14LG:5,存口腹部。方唇,口微敛,折沿微上曲,直腹。残长7、宽13.8厘米(图三,4)。

灶 1件。14LG:10,可复原。敞口,重唇,上腹斜曲,下腹内收,大平底,下腹一侧开有火门。口径36、底径25.6、高17.2厘米(图三,5)。

空心砖 3件,均残存一角。14LG:7,平面残余3组戳印菱形纹,折角上饰绳纹。残长12、宽11.6厘米(图三,6)。14LG:12,一侧戳印方形框内圆点纹,一侧素面。残长12.8、宽7.6厘米(图三,7)。14LG:13,一侧边饰斜网格纹,上部戳印二树纹,一侧素面。残长12.2、宽12.6厘米(图三,8)。

板瓦 3件。均内布纹。14LG:14,外篮纹,厚1.2~1.5厘米(图三,9)。14LG:15,外粗绳纹,厚1.2~1.6厘米(图三,10)。14LG:16,外局部细绳纹,厚1~1.2厘米(图三,11)。

筒瓦 1件。14LG:6,存瓦舌及身部分。瓦舌较长,壁较厚,外素面,内布纹。残长17、宽16.5厘米(图三,12)。

瓦当 2件,均存约四分之一。14LG:17,主题图案四分勾连云纹,云纹间以三竖线隔开,边轮较宽,边轮与主题纹饰间饰一周凸棱与连续三角纹。残长8.1、宽8.2厘米(图三,13)。14LG:18,主题图案为四分外向卷云纹,窄边轮。边轮与主题纹饰间饰一周凸棱纹。残长11、宽6.1厘米(图三,14)。

托盘 2件,均可复原。14LG:2,平顶,顶部外沿斜下折,缘部呈花边状,高圈足外撇。盘径29、高4.2厘米(图三,15)。14LG:3,平顶微内凹,顶部外沿肿突,高圈足较直。盘径30、高4厘米(图三,16)。

陶拍 1件。倒置蘑菇形,多棱状实心捉手,圆形弧面拍。14LG:11,拍面刻划阴文斜方格网状纹。拍面径14、残高8.6厘米(图三,17)。

此外还有一类曲尺形支垫具,内部有2或3个端部成尖状的高凸棱状隔,长6~9、宽6~8厘米。部分该类器物外壁有刻划文字或符号,文字见有“王”、“宋”、“公”、“木”、“土”、“十”、“六”等,符号有“×”、“﹟”、“”“〣”等(图三,18~21、23~30)。

三、邺南城东北窑区

位于习文乡曹村北约800米的漳河河床内,地表现为耕地。在东西400米,南北300米的范围内发现有铅釉陶胎器、铅釉瓷胎器、青瓷器、窑具等遗物。

(一)铅釉陶胎器

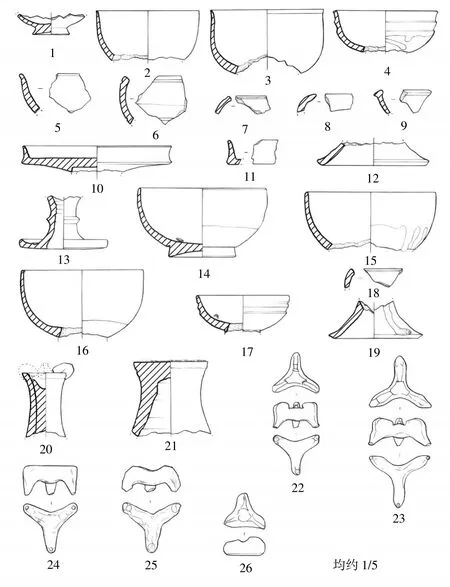

碗 1件。YDB:1,存下腹及底部。深曲腹,饼足外撇,足心内凹,足端斜削。灰胎,较疏松,酱黑釉较光亮。底径4、残高2.2厘米(图四,1)。

图四 邺南城东北窑区遗物

(二)铅釉瓷胎器

碗 4件,均存口沿及上腹,可分四型。

Ⅰ型 YDB:2,方唇,直口,直腹微曲。浅灰胎坚致,青釉泛褐色,较光亮,内外满釉。口径11、残高5.2厘米(图四,2)。

Ⅱ型 YDB:3,尖唇,直口微侈,深腹圆曲。浅灰胎坚致,淡青黄釉,光亮,内外满釉,外口沿下有一道细凹弦纹。口径12、残高6.8厘米(图四,3)。

Ⅲ型 YDB:4,斜方唇微侈,浅曲腹,外上腹有两道折棱。浅灰胎坚致,青黄釉泛褐色,发木光,内满釉,外施釉及腹部。口径11.2、残高4.5厘米(图四,4)。

Ⅳ型 YDB:5,斜方唇微外突,敞口,斜直腹。白胎泛粉红色,疏松,黄釉泛酱色,光亮,内外满釉。残宽4.1、高4.2厘米(图四,5)。

钵 3件,可分二型。

Ⅰ型 2件,均存口腹部,斜方唇微敛,上腹外曲。YDB:6,白胎泛红,疏松,黄釉泛酱色,较光亮,内满釉,外施釉及上腹,外口沿下及腹部各有一道凹弦纹。残宽5.1、高5.2厘米(图四,6)。YDB:7,白胎疏松,淡青釉较光亮,内外满釉,外口沿下有两道细凹弦纹。残宽3.6、高2.3厘米(图四,7)。

Ⅱ型 1件,尖唇敛口鼓肩。YDB:8,存口沿及上腹。白胎泛灰,坚致,淡青釉光亮,内外满釉。残宽3.1、高2.5厘米(图四,8)。

盆 1件。YDB:9,存口沿及上腹。尖唇外突,口微敛,斜直腹。白胎泛灰,较坚致,青釉泛黄,较光亮,内外满釉。残宽3.6、高2.6厘米(图四,9)。

高足盘 3件。YDB:10,存盘部分。方唇,盘上腹外部内曲,内部斜直,下腹内折后微内曲。白胎泛灰,疏松,淡青黄釉,光亮,内外满釉。口径16、残高2.8厘米(图四,10)。YDB:11,存盘口沿及上腹。器形与胎基本同上,仅腹较深,上腹内曲较少,淡青釉泛白。残宽2.5、高2.6厘米(图四,11)。YDB:12,存喇叭形高圈足下部,较斜直。白胎疏松,淡青黄釉较光亮,足外满釉,足内无釉。底径12、残高2.6厘米(图四,12)。

灯 1件。YDB:13,残存灯柱及座。柱直腹微曲,中部有一凸棱,喇叭形座,柱身及座贯通。底径9.5、残高5.6厘米(图四,13)。

(三)青瓷器

碗 4件。可分三型。

Ⅰ型 圆唇,敞口微敛,深圆曲腹,饼足较高,足心内凹,足端斜削。YDB:14,可复原。灰胎坚致,青釉泛白,较光亮,内满釉,内底积釉,有3枚支钉痕,外施釉及下腹,外口沿下有一道细凹弦纹。口径14、足径7.2、高7.4厘米(图四,14)。YDB:15,存足及腹部。胎同上,青釉泛黄,内满釉,外施釉及下腹。口径14、残高6.2厘米(图四,15)。

Ⅱ型 方唇,直口,上腹直,下腹外曲。YDB:16,存口及腹部。青釉泛褐色,较光亮,内满釉,外施釉及上腹,流釉痕明显,口沿部脱釉。口径13.2、残高7.2厘米(图四,16)。

Ⅲ型 圆唇,敞口,浅曲腹,外上腹有两道折棱。YDB:17,存口及腹部。浅灰胎坚致,青釉发木光,内满釉,外施釉及腹部。口径10、残高4厘米(图四,17)。

钵 1件。YDB:18,存口及肩部。厚圆唇,敛口,鼓肩。浅灰胎坚致,青釉泛白,较光亮,内外满釉,外口沿下有两道凹弦纹。残宽4、高1.8厘米(图四,18)。

高足盘 1件。YDB:19,存高圈足下部。喇叭足,斜直。灰砂胎坚致,内外素面,外有流釉痕。底径10、残高4厘米(图四,19)。

(四)窑具

柱筒支具 1件。由顶部3枚支钉、亚腰形中空器身及喇叭足三部分组成,支钉平均分布,为单独后粘在中空器身的顶部。YDB:20,存顶部及柱筒状身。顶部支钉呈长条形,柱筒口部方唇侈口。夹砂红陶胎,坚致,支钉及筒身施青黄釉,较光亮,有细碎开片,身内无釉,被窑渣填充。支脚最宽处6、残高8厘米(图四,20)。

亚腰形支具 1件。YDB:22,存顶及上腹。亚腰形,平顶,直腹微曲。灰胎坚致,顶部有粘砂。顶径8、残高8.2厘米(图四,21)。

三叉支钉,可分四型。

Ⅰ型 2件,均完整。上下均捏出支脚,上部扁片状,下部锥状, YDB:23,浅灰胎坚致,粘有部分青黄釉,上下支脚基本垂直。宽5、高2.8厘米(图四,22)。YDB:24,浅黄砂胎坚致,下支脚外斜。宽6.6、高3厘米(图四,23)。

Ⅱ型 1件,完整。顶平,下锥状支脚较直。YDB:25,浅灰胎坚致。宽5.8、高3.2厘米(图四,24)。

Ⅲ型 1件,完整。顶部支脚处上突,下锥状支脚外斜。YDB:26,白胎泛灰坚致。宽6.2、高2.8厘米(图四,25)。

Ⅳ型 1件,完整。顶平,下为长条形支脚,较矮。YDB:21,泥质灰陶胎,疏松。宽4.4、高2厘米(图四,26)。

四、倪辛庄窑区

位于习文乡倪辛庄村东北150米处的漳河南堤以北的河床内,地表现为耕地。在东西200、南北300米的范围内,发现大量红烧土块、草木灰、窑砖、窑具及陶、瓷器残片等,另有部分矸石、石英等制釉原料。器类主要有铅釉陶胎器、铅釉瓷胎器、青瓷器及窑具等。

(一)铅釉陶胎器

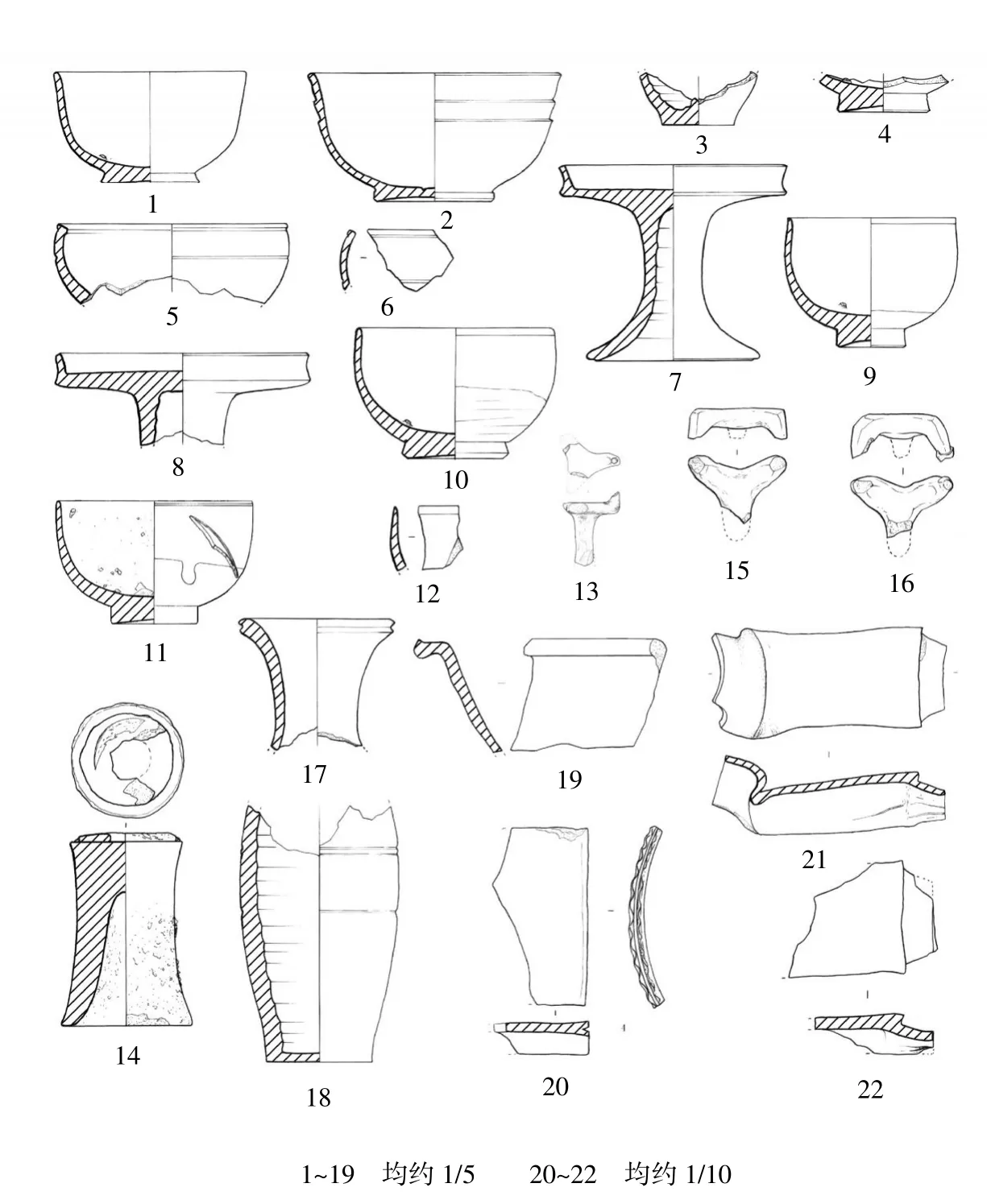

碗 1件。15LN:1,存口沿及腹部。圆唇,敞口,圆曲腹。泥质红陶胎,较疏松,内外施青黄釉,发木光,釉层较薄,有细碎开片。口径14、残高6.4厘米(图五,1)。

图五 倪辛庄窑区遗物

盒 2件。体形较大,泥质红陶厚胎,较坚硬,内外壁施浅酱色釉,发木光,釉层较薄,有细碎开片。15LN:3,存口沿及腹部。方唇,子口直口,斜直腹,隐圈足。残宽6.2、高9.1厘米(图五,2)。

15LN:5,可复原。圆唇,子口直口,沿下起凸棱一周,斜直腹,平底,外壁上部阴刻平行双线纹。口径43、足径40、高10.1厘米(图五,3)。

灯 1件。15LN:7,存足部。喇叭形,平底,底中部有圆形穿孔与上部贯通。泥质红陶胎,较坚硬,外施浅酱色釉,较光亮,有细碎开片,内无釉。喇叭足中段有一周凸棱。足径8.4、残高5.6厘米(图五,4)。

(二)铅釉瓷胎器

碗 2件。15LN:9,存口沿及腹部。圆唇,敞口,上腹直,下腹外曲,饼足外撇,底内凹,足外侧斜削。胎泛黄,较坚致。釉黄泛青,发木光。口径13、残高 6.5厘米(图五,5)。15LN:15,可复原。圆唇,敞口微侈,斜曲腹较浅,外腹饰两道突棱,饼足外撇,底内凹,足端斜削。浅褐夹细砂胎,胎质较硬,施青褐釉,较光亮。口径10、足径4.8、高4.7厘米(图五,6)。

杯 2件,均可复原。15LN:17,圆唇,直口,上腹直,下腹外曲,饼足较高微外撇,足心内凹。白胎较疏松,浅青黄釉,光亮,有细碎开片,内外及足满釉,内底积釉,外底有3颗支烧痕。口径7.6、足径3.6、高6.9厘米(图五,7)。15LN:19,方唇,直口,上腹直微曲,下腹外曲,饼足。浅粉色胎,较疏松,青黄釉较光亮,有细碎开片。内满釉,外施釉及上腹。口径8.6、足径3.9、高6厘米(图五,8)。

高足盘 1件。15LN:28,存盘及足上部。盘尖唇,直壁内斜,平底,足亚腰形。白胎泛灰,较疏松,青釉泛黄,发木光,有细碎开片,盘及足外满釉,足内无釉,盘内底有粘砂及剥釉现象。盘口径16、底径17.6、高1.7、深0.7厘米,圈足径6.6~7.6、残高 6厘米(图五,9)。

(三)青瓷器

碗 2件,均可复原。15LN:45,圆唇,直口,深腹,上腹直微曲,下腹外曲,饼足外撇,足心内凹,足端斜削。灰胎坚致,青釉泛褐色,发木光,有细碎开片。内底有3枚支钉痕,外下腹流釉。口径10.8、足径5、高8.2厘米(图五,10)。15LN:47,圆唇,斜直腹微曲,饼足较高,足心内凹,足端斜削。浅灰胎坚致,青釉泛褐色,发木光,有细碎开片。内满釉,内底有积釉,外腹流釉,口沿下有一道细凹弦纹。口径13.2、足径5.7、高8厘米(图五,11)。

杯 2件,均可复原。15LN:49,尖唇,直口,上腹直,下腹外曲,饼足,足心内凹,足端斜削。灰胎坚致,浅褐釉,较光亮,有细碎开片,内底有积釉。口径7.6、足径3.2、高6.2厘米(图五,12)。15LN:51,尖唇直口,腹直微曲,饼足,足心内凹。浅灰胎坚致,青釉泛黄,较光亮,有细碎开片。口径8.4、足径3.2、高5.4厘米(图五,13)。

高足盘 1件。15LN:52,存盘身。方唇,直腹较高,微内曲,平底,外腹与底交接处凸棱明显。浅灰胎坚致,青釉泛褐色,较光亮,有细碎开片,内外满釉。口径14.8、深1.2、残高1.6厘米(图五,14)。

(四)窑具

三叉柱状支具 2件。由顶部的三叉支钉、圆柱形身及喇叭足三部分组成,三叉平均分布,支钉为三叉端部直接上折捏制而成,喇叭足足心内凹。15LN:62,可复原,个体较矮。夹砂红褐陶,较坚致,施黄釉或褐釉,较光亮,有细碎开片。顶部支钉为长条形,顶及身施釉,足无釉。青釉泛褐色,较光亮,有细碎开片。上半部积釉,足外部缩釉痕明显。上宽6、底径6、高11厘米(图五,15)。15LN:67,存顶部及柱身上部。顶部支钉为圆锥形,三叉外伸较长,锥形支钉已残,支钉及柱身无釉。上宽5.7、残高5.4厘米(图五,16)

图六 邺南城西南窑区遗物

筒状支具 1件。15LN:70,可复原。厚圆唇,侈口,亚腰形身较矮,顶部支钉为长条形。夹砂红褐陶,较坚致。顶及器身施褐釉,发木光,有细碎开片,内外满釉,足上部缩釉明显。上宽6.2、筒口径5.6、底径6.4、通高10.8厘米(图五,17)。

三叉支钉 2件。15LN:78,完整。三叉外伸较短,岔间弧形连接。一侧平,另一侧三叉端部上折后捏成长条形。夹砂红褐陶胎,较坚致,青褐釉较光亮,有细碎开片,端部及连弧部有流釉及积釉。宽6.4、高2.2厘米(图五,18)。15LN:76,可复原,形制与胎釉基本同上,仅三叉外伸较长,叉间折形连接。宽8.2、高3厘米(图五,19)。

五、邺南城西南窑区

位于习文乡板屯村以南,习文村以东,义城村以南,河南安阳县柏庄镇灵芝村以北的广大区域内,地表现为耕地。在东西1200米,南北1600米的范围内,采集到铅釉陶胎器、铅釉瓷胎器、青瓷器、素烧器、窑具及泥质灰陶器等。

(一)铅釉陶胎器

碗 2件,均可复原。可分二型。

Ⅰ型 圆唇,敞口微侈,斜曲腹较深,饼足外撇,足心微内凹,足端斜削。YXN:1,泥质红陶胎,较疏松,酱褐釉,发木光,釉薄,有细碎开片,内外满釉,内外底各有3枚支钉痕。口径12.4、足径6.4、高7.3厘米(图六,1)。

Ⅱ型 圆唇,敞口,斜曲腹较深,外壁有两道折棱,矮饼足,足心微内凹,足端斜削。YXN:2,泥质灰陶胎,较疏松,青釉发木光,有细碎开片,内外满釉,内外底各有3枚支钉痕。口径16.5、足径8、高8.4厘米(图六,2)。

瓶 1件。YXN:3,存下腹与底。斜腹平底。泥质灰陶胎,较疏松,外腹及足施褐釉,发木光,外底残有1枚支钉痕。底径4.8、残高6.4厘米(图六,3)。

(二)铅釉瓷胎器

碗 1件。YXN:4,存下腹及底。深曲腹,饼足外撇,足端斜削。夹砂灰胎,较坚致,酱灰釉发木光,内满釉,外下腹及足无釉,内底残有3枚支钉痕。足径6、残高2.4厘米(图六,4)。

钵 2件,均存口部及上腹。YXN:5,斜方唇,敛口,深曲腹。白胎泛粉红,较疏松,黄釉较光亮,有细碎开片,内外满釉,口沿及上腹各有一道细凹弦纹。口径14.8、腹径15、残高5.2厘米(图六,5)。YXN:6,方唇微敛,深曲腹。浅灰胎,较坚致,青褐釉较光亮,内外满釉,外口沿下及上腹各有一道细凹弦纹。残宽4.2、高4.1厘米(图六,6)。

高足盘 2件。YXN:7,可复原。盘方唇,上腹外部内曲,内部斜直,下腹内折斜直,折棱明显,高喇叭足。夹砂红褐胎,较坚致,青黄釉,较光亮,有细碎开片。盘内外及足外满釉,足内无釉,盘底有3枚支钉痕。盘口径14.4、高2、深1.6、圈足中部径3.9、底径11.2、通高12.8厘米(图六,7)。YXN:8,存盘及足上部,器形基本同上,仅个体稍小。夹砂红褐胎,较坚致,内外满施黄褐釉,发木光,有细碎开片。盘口径16.4、高2、深1.2、残高6厘米(图六,8)。

(三)青瓷器

碗 3件。均可复原,可分二型。

Ⅰ型 2件。尖唇,敛口,深圆曲腹,饼足小而高,微外撇,足心内凹,足端斜削。YXN:11,白胎微泛灰,坚致,青釉泛白,较光亮,有细碎开片。内满釉,内底积釉,有3枚支钉痕,外施釉及下腹,外口沿下部有一道细凹弦纹。口径11、足径4.4、高8.4厘米(图六,9)。YXN:10,器形与胎基本同上,仅个体稍大,饼足较大,外撇明显,青釉发木光。口径12.5、足径6.8、高8.5厘米(图六,10)。

Ⅱ型 1件。圆唇,直口,上腹较直,下腹外曲,饼足较高,足心内凹。YXN:9,浅灰胎,坚致,青釉泛褐色,较光亮,有细碎开片。内满釉,内底积釉,有落砂,外施釉及下腹,有流釉痕。外口沿下有一道细凹弦纹装饰。口径12.6、足径5.4、高8厘米(图六,11)。

(四)素烧器

碗 1件。YXN:12,存口沿及上腹。尖唇,敞口,直腹微曲。白胎坚致,内外素面。残宽2.8、高4.2厘米(图六,12)。

(五)窑具

三叉柱状支具 1件。YXN:17,残存顶部及部分柱身。由顶部的三叉支钉和圆柱形身组成,顶部支钉外伸较短。夹砂灰陶胎,坚致,顶宽3.9、高5厘米(图六,13)。

亚腰形支具 1件。YXN:16,完整。腹部微内曲,平顶,腹中空。粗夹砂黄褐耐火土胎,坚致,顶及上部施酱褐釉,发木光。顶部粘有环形扁泥片状泥条。底径8.4、高12.6厘米(图六,14)。

三叉支钉 2件。顶部平,三叉外伸后下折形成高锥形。灰白瓷土胎,坚致。YXN:13,存2枚支钉,较直,残宽6.4、高2厘米(图六,15)。YXN:14,存2枚支钉,外斜,其中1枚上粘有部分瓷胎。残宽6.5、高3厘米(图六,16)。

(六)泥质灰陶器

瓶 2件。侈口,束颈,微曲腹,平底。YXN:18,存口颈部。重唇,侈口。口径10.4、残高8.6厘米(图六,17)。YXN:19,存腹底部。直腹微曲,平底。残高17.2厘米(图六,18)。

盆 1件。折沿,斜直腹微曲。YXN:20,存口腹部。圆唇,端部上突。残长7.6、宽10.5厘米(图六,19)。

板瓦 1件。瓦头双连弧形,外磨光。YXN:21,宽24、残长8~12.8、厚1.2~2.2厘米(图六,20)。

筒瓦 2件。瓦舌外突较短,外磨光。YXN:22,变形,长30~32、宽12~14、瓦舌长3.2厘米(图六,21)。YXN:23,存瓦舌及前部。形制基本同上,仅瓦舌外突较长。残长8~19.6、宽14.5~15.5、瓦舌长4厘米(图六,22)。

以上泥质灰陶器采集于义城村西南、灵芝村北的冀豫交界处,此处的取土坑内共发现6座残窑炉,从断面可知,窑床宽1.8米,青色窑壁厚0.05~0.15米,窑壁外红烧土厚0.18~0.26米。

六、结 语

此次调查未采集到有明确纪年的遗物,窑址时代的判断只能通过与纪年材料的比对来推测。从对五个窑区遗物的比较可知,洪山、高家楼陶窑区采集遗物基本相同,邺南城东北、倪辛庄、邺南城西南窑区采集遗物相似,故对窑区时代的判断分两部分来论述。

陶碗14LH:18与曹魏时期甘肃安西旱湖垴墓地出土的A型钵M13:15[1]器形基本相同。陶罐14LH:9与陕西西安曹魏墓(261年)出土的陶罐M13:4[2]相似。陶灶14LG:10与东汉晚期江苏新沂汉墓出土的陶灶[3]器形相似。筒瓦14LH:5与河北临漳邺南城朱明门遗址出土的东汉晚期-曹魏时期的筒瓦T147、T148④:40[4]相似。高家楼陶窑区的曲尺形支垫具与东汉晚期洛阳东周王城出土的曲尺状支垫B型[5]形制相同。板瓦14LG:14与前述邺南城朱明门遗址十六国时期板瓦标本T131②34相似,瓦当14LH:19与邺城地区十六国时期的“大赵万岁”或“富贵万岁”纹瓦当[6]相似。从以上对比材料推测,洪山、高家楼窑址的时代为东汉晚期至十六国时期。

铅釉陶胎碗15LN:1与河北赞皇李仲胤墓(534年)陶碗M52:14[7]相似,钵YDB:8与山西太原娄睿墓(570年)出土的二彩盂[8]器形相近。灯YDB:13与河北赞皇李翼墓(534年)出土的陶灯M4:22[9]相似。铅釉瓷胎碗15LN:9与山西太原徐显秀墓(571年)黄绿釉碗标本282[10]器形相同。高足盘YXN:7与河北磁县尧峻墓(571年)出土的高足盘[11]相似。青瓷碗15LN:45与河南安阳贾进墓(572年)瓷碗M54:22[12]、河北磁县高润墓(576年)瓷碗Ⅰ式[13]器形基本相同。从以上对比材料推测,邺南城东北、倪辛庄、邺南城西南窑区的时代为东魏北齐时期。

从此次考古调查发现的5个陶瓷窑区的时代、规模与产品特征可以对东汉晚期至北齐时期邺城地区的窑业发展历程进行推测:东汉晚期至十六国时期,邺城地区已有窑业生产,但均为陶窑及砖瓦窑,未有釉陶及瓷器。东魏北齐时期,随着邺城国都地位的显现,铅釉瓷胎器成为了当时邺南城附近窑区最主要的产品,同时有青瓷器生产,二者的共同发展催生了白瓷的诞生。东魏北齐后,随着邺城的废弃,该地区的窑业生产转移至安阳相州窑,隋代以后逐步消亡。

[1]李永宁、李明华《甘肃安西旱湖垴墓地、窑址发掘简报》,《考古与文物》2004年第4期。

[2]张全民、李斌、杨军凯《西安三国曹魏纪年墓清理简报》,《考古与文物》2007年第2期。

[3]王恺、夏凯晨《江苏新沂瓦窑画像石墓》,《考古》1985年第7期。

[4]徐光冀、顾智界《河北临漳邺南城朱明门遗址的发掘》,《考古》1996年第1期。

[5]安亚伟《东周王城战国至汉代陶窑遗址发掘简报》,《文物》2004年第7期。

[6]焦智勤《邺城瓦当分期研究》,《殷都学刊》2007年第2期。

[7]汪盈、朱岩石、沈丽华《河北赞皇县北魏李仲胤夫妇墓发掘简报》,《考古》2015年第8期。

[8]陶正刚、邓林秀、王天庥、周健、阎跃进《北齐东安王娄睿墓》,文物出版社,2006年第9期。

[9]沈丽华、朱岩石、汪盈《河北赞皇县北魏李翼夫妇墓》,《考古》2015年第12期。

[10]常一民、裴静蓉、王普军《太原北齐徐显秀墓发掘简报》,《文物》2003年第10期。

[11]朱全升《河北磁县东陈村北齐尧峻墓》,《文物》1984年第4期。

[12]孔德铭、焦鹏、申明清《河南安阳县北齐贾进墓》,《考古》2011年第4期。

[13]磁县文化馆《河北磁县北齐高润墓》,《考古》1979年第3期。