图书馆媒介形象研究述评*

吴卫娟

(广东省立中山图书馆 广东 广州 510110)

1 引 言

随着媒体内容生产能力的日益提升和信息传播技术的飞速发展,媒介的影响力渗透到社会的各个角落。据国家新闻出版广电总局统计,我国2016年全年出版图书90.37亿册(张),期刊26.97亿册,报纸390.07亿份,音像制品2.76亿盒(张),电子出版物2.91亿张[1],生产电视剧330部14 768集,故事影片772部,科教、纪录、动画和特种影片172部[2]。在各种媒介信息的包围之下,民众越来越多地通过媒体的窗口来看待社会与现实,即“媒介形象”成为联通客观存在的事物和人的主观认知的一条重要路径。图书馆媒介形象作为图书馆通过媒介传播所衍生出来的公开形象,成为民众认识、评价图书馆的主要信息来源和参考依据。图书馆媒介形象与真实世界的同构或反差程度将严重影响社会公众对图书馆的认知,而这种认知又直接影响主管部门对图书馆的经费投入、民众对图书馆的利用,进而关涉到图书馆的生存和发展。图书馆媒介形象之重要性可见一斑。

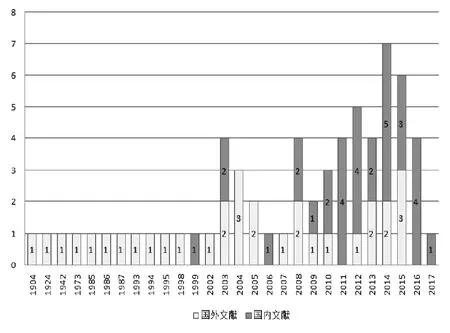

图书馆媒介形象随着图书馆和传播媒介的发展而受到关注和讨论,图书馆形象先后被小说、报纸、电影、电视、网络媒体记录和传播。为全面了解国内外针对图书馆媒介形象的研究情况,笔者于2017年11月15日分别检索了中国知网、Emerald、EBSCO等数据库。首先,笔者通过专业检索途径检索中国知网数据库,检索式如下:TI=("图书馆"*"形象")*("文学"+"小说"+"报纸"+"新闻"+"电影"+"电视"+"影视"+"网络"+"网站"+"博客"+"微博") OR SU=("图书馆媒介形象"+"图书馆媒体形象")。然后,分别使用 library、libraries与 literature、fiction、newspaper、news、film、television、TV、network、website、blogger、microblog、media image进行组配,对数据库进行全文检索。笔者通过阅读文献摘要或全文,剔除重复文献与不相关文献;通过文后所附参考文献补充缺失文献,最后获得32篇国内文献和32篇国外文献(见图1)。

图1 国内外图书馆媒介形象研究文献统计

Stewart于1904年发表的The Library in Fiction[3]是图书馆媒介形象研究领域的开山之作。在该论文发表近100年之后的1999年,胡立耘发表了国内第一篇研究图书馆媒介形象的论文《另一种视角:文学艺术中的图书馆》[4]。在这之后,国内的研究文献数量开始逐渐超越国外。从图1可以发现,虽然早在1904年国外就已经出现了研究图书馆媒介形象的文献,但是直到2000年之后该领域的研究文献才开始缓慢增加,而且文献峰值也仅为7篇。图书馆媒介形象研究文献数量与图书馆媒介形象的重要性不匹配,说明研究者未给予该问题足够的关注,这对于图书馆事业的发展是极为不利的。

通过通读文献,笔者将图书馆媒介形象研究文献的主题归纳为以下4个方面:各类媒体中的图书馆形象研究、图书馆媒介形象的成因、图书馆媒介形象的影响、图书馆媒介形象的塑造。本文从这4个方面对已有文献进行述评,并针对当前研究中存在的不足,提出今后的研究方向,以期对图书馆媒介形象研究提供借鉴和参考。

2 各类媒体中的图书馆形象研究

从传统的纸质媒体到新型的网络媒体,图书馆形象无处不在:报纸中的图书馆新闻报道、荧幕上涉及图书馆的电影和电视剧、文学作品中的图书馆形象刻画、网络中的图书馆相关信息等。不同媒体用自己独特的方式建构着图书馆的形象,各类媒体中的图书馆形象也都得到了研究者不同程度的关注。下面笔者分别对小说、报纸、影视作品、网络媒体中的图书馆形象研究文献进行综述。

2.1 小说中的图书馆形象

小说是最早进行图书馆描写的媒介,小说中的图书馆形象也是该领域最早被关注的主题。小说主要通过3种方式呈现图书馆形象:一是直接对图书馆进行描写,如《巴别图书馆》《图书馆战争》《魔幻图书馆》 ;二是以图书馆的具体物象(图书、读者、图书馆员)为描述对象,如《书籍战争》《图书馆的女孩》《图书管理员》 ;三是以图书馆为创作背景,或在某些章节、叙事场景中加入图书馆元素,如《堂吉诃德》《巨人传》《海边的卡夫卡》[5]。

图书馆经历了不同的发展阶段,小说中的图书馆形象也随着时代变迁而不断演变。Muriel M. Green研究了英国小说中图书馆形象的嬗变:18世纪的流通图书馆以不信奉英国国教的小教派教徒,以及出身社会下层、渴望自学成才的人为主要读者,由于过分迎合读者的趣味或一味以中产阶级伦理观念为图书评判标准,使其表现出一些庸俗、消极的倾向[6]。因此,当时的小说常常将流通图书馆视为“邪恶的地方”。在19世纪的小说中,私人图书馆成为小说主人公社会地位的象征,而非受教育程度的象征。随着现代大学教育的普及,几乎每个家庭都拥有私人藏书,小说主人公是否拥有私人图书馆已经不再能够引起读者的兴趣和关注,现代小说中的图书馆继而转变为经常以神秘或恐怖的谋杀现场出现[7]。

科幻小说研究被认为是研究未来的一种重要途径,科幻小说中的图书馆也为未来图书馆的发展提供了可供参考的方案。Agnes M. Griffen将科幻小说中的图书馆形象划分为:完全计算机化或自动化的图书馆——图书馆计算机被作为检索终端或侦破案件的专家系统;人性化的图书馆——将树木、植被、历史博物馆、剧院等引入图书馆,并作为社区活动的中心;后计算机时代的人工智能图书馆——图书馆通过记录技术传播知识,使用户能够直接体验他人的经验[8]。科幻小说中的图书馆形象超越了人们已有的图书馆常识和图书馆使用经验,但借此可以体会作者对于图书馆的期许。

国内外研究者均发现,许多小说从图书馆的作用和价值出发,把图书馆抽象为一个被赋予了文化意义的价值符号。例如,侦探小说中的图书馆往往被作为西方文明价值的象征——Gerge L. Scheper将英国侦探小说中的图书馆形象概括为开展侦查工作的密闭房间或文化遗产的储藏室[9];王兆辉解读了日本轻小说《图书馆战争》的图书馆意蕴,指出该小说展现了图书馆作为人类文化自由守护者的存在意义,演绎了图书馆人捍卫文化自由的职业精神[10]。

小说中的图书馆描写来自于作者自身的经验或想象,它虽然不等同于真实的图书馆,但可以在一定程度上反映图书馆的现实情况。通过分析可以发现,小说中的图书馆形象大致经历了如下变化:邪恶的地方、身份的象征、犯罪场所、破案场所、文化宝藏、文明守护地等。小说中的图书馆形象固然与其在小说中承担的作用密不可分,但也受到作者创作小说时的社会环境、图书馆的发展水平、人们对图书馆或知识的认知等因素的影响。小说中图书馆形象的变迁在一定程度上反映了图书馆的发展变化和人们对图书馆认识的逐步深入。

2.2 报纸中的图书馆形象

“报纸是历史最接近真实的记录者”[11],是公众获取信息的重要渠道之一。对图书馆而言,报纸一方面记录图书馆的社会形象,另一方面又影响公众对图书馆社会形象的认知。相较于其他媒体,图书馆在报纸中出现的次数最多,但直到2000年以后,报纸中的图书馆形象才受到较多的关注。

(1)图书馆形象梳理。主要通过内容分析、横向比较等方法,研究图书馆形象在报纸中的具体呈现。刘兹恒和高丹以《人民日报》1949—2006年发表的关于图书馆的报导为依据,从报导主题、报导内容、负面报导等方面考察了图书馆的社会形象,并重点分析了图书馆的负面形象,包括基础设施不足、馆藏资源短缺、借阅手续繁琐、服务质量差、背离公益性服务宗旨[12]。林强通过研究发现,2000年到2010年的《人民日报》《经济日报》《光明日报》建构了能够为大众提供阅读和丰富文化娱乐生活的图书馆媒介形象,但也反映出图书馆的部分负面形象:急于上马数字化的资源,忽略了对图书馆的“整体经营”;工作人员数量少、馆藏结构不合理、管理不当,导致图书馆无法提供服务;购书经费投入不均、人均藏书量偏低、专业人才缺乏,导致小型或社区图书馆(室)资源浪费或无人问津[13]。杨露以《人民日报》《四川日报》《成都商报》在2009—2013年关于图书馆的报道为基础,分析3家报纸对图书馆报道的数量、篇幅、立场与议题,3家报纸建构了“知识天堂”“边缘化文化机构”和“管理不善”的图书馆形象[14]。

(2)图书馆形象变迁。主要通过内容分析、纵向比较等方法,研究不同时期的报纸呈现出的形态各异的图书馆形象。莫祖英等人以2010—2012年我国重要报纸对公共图书馆的新闻报道为样本,统计分析公共图书馆社会形象的报道热点及其变化趋势。研究发现,公共图书馆的“文化教育功能”是早期媒体关注的焦点;随着报道的深入和国家政策的出台,公共图书馆的“服务内容”“现代化水平”“服务理念”逐渐成为媒体关注的焦点[15]。邵玉河结合《人民日报》对1991—2011年图书馆相关题材新闻报道的量化数据,分析了图书馆主题报道中反映出来的我国图书馆社会形象的变化:图书馆事业紧跟信息技术的步伐不断向前发展,从收费到免费、从国内到国际、从不能满足需求到多样化服务[16]。

报纸对图书馆的报道主要集中在读者服务、图书馆发展、数字图书馆建设等方面,以陈述事实、反映问题、树立典型等方式诠释图书馆形象,但缺乏深入的专题报道[17]。报纸中关于图书馆形象的研究文献主要采用内容分析法,从报道数量、报道体裁、新闻来源、再现主题等方面分析图书馆相关新闻报道的外部特征,对新闻内容的分析较为薄弱,并且未充分探讨图书馆形象嬗变与社会发展的深刻关联。

2.3 影视作品中的图书馆形象

影视作品以通俗化和大众化的方式向全民辐射,以其文化性、艺术性和娱乐性影响着大众的生活和观念。以图书馆为故事情节发生的场景,或以图书馆员为主人公的影视作品不胜枚举,影视作品中的图书馆形象亦渐趋成型,并且不同文化背景下的影视作品赋予了图书馆多元化的象征意义,它们的反映也影响着大众对图书馆的认知。

(1)电影中的图书馆形象。2007年美国图书馆协会年会首映了文献纪录片《好莱坞图书馆员:通过电影看图书馆员》,该片的上映点燃了图书馆界研究电影中图书馆形象的热情。彭林分析了第一部以图书馆活动为主题的电影——《图书馆员:寻找命运之矛》重塑的图书馆形象:以所有与人类活动有关的物品为收藏对象,以藏为主,有“学养”的馆员,先进的管理技术[18]。张立菊基于美国图书馆馆员Martin Raish编制的《电影中的图书馆员》目录清单中的电影作品,以及含有图书馆场景和图书馆员形象的少量其他电影作品,归纳出一些模式化的图书馆形象:人类精神家园的守护者、查找资料的好助手——信息中心、爱情滋生地或作案场所[19]。施佳男[20]、林晓青[21]分析了《七宗罪》《肖申克的救赎》《情书》《后天》《可可露图书馆》等电影中的图书馆形象,也得出了类似的结论,即图书馆是知识的殿堂、人类精神家园的守护者、爱情的滋生地。陶荣湘研究了影视作品中的图书馆现象,认为好莱坞电影中的图书馆大都以信息存储和提供查询服务的角色出现,给人印象最深的就是“图书馆员高效的信息检索能力”;日韩剧深受东方传统儒家思想的影响,很多日韩剧倾向于将图书馆演绎成读书人的理想之所,并在作品中呈现图书馆诗意般的审美气质[22]。

(2)电视中的图书馆形象。随着电视产业的发展,电视中的图书馆形象亦深入人心,但研究电视中图书馆形象的文献非常少。Sharon Black从13 000个主要时段的电视节目剧本中,抽取出44个涉及图书馆的剧本进行研究,结果发现部分剧本对图书馆及图书馆员的工作内容和工作表现的描写与事实不符;图书馆经常被描绘为罪犯接头的地点、发生犯罪案件的危险场所、孤独寂寞者或怀才不遇者的避难所,仅有很少的剧本将图书馆描绘为学习和激发灵感的地方[23]。

影视作品大都是小说的影像化呈现,所以影视作品中的图书馆形象和小说中的图书馆形象大同小异。影视作品创作者根据图书馆的社会作用和象征意义,以及人们基于图书馆庞大的建筑、丰富的藏书、幽静的环境所产生的想象,将图书馆形象塑造为知识的殿堂、人类的精神家园、爱情的滋生地、犯罪发生地等,具有明显的模式化特征。

2.4 网络媒体中的图书馆形象

随着互联网的普及,“图书馆”频频见诸网络。但近几年才开始出现研究网络媒体中图书馆形象的文献,而且文献数量极少。陶荣湘概述了近年来图书馆题材网络小说的现状,将网络小说中图书馆形象的特征归纳为:馆藏资源的广泛性、封闭与保守并存的管理方式、特异化和游戏化的功能、现实与虚拟有巨大反差的图书馆员形象;网络小说对图书馆形象的刻画既有正面的描述与期盼,也有负面的扭曲和夸张,在一定程度上拓展了读者对图书馆的想象空间[24]。肖雪和严伟涛以新浪微博中有关公共图书馆的用户微博为对象,运用基于扎根理论的质性研究方法和情感分析方法,归纳公众对图书馆形象的认识。从公众感知构成来看,图书馆形象主要包括建筑与设施形象、服务形象、馆藏形象、馆员形象4个方面,具体由功能定位、服务理念、馆舍、设施设备、规章制度、服务工作、馆藏、馆员8个要素构成,其中对馆舍、设施设备、服务工作、馆藏的感知较为集中,而对功能定位、服务理念的感知较少;从公众情感倾向来看,公众对图书馆的功能定位、馆舍的正面印象较多,而对馆员、设施设备、服务工作等负面印象较多[25]。

网络媒体类型多样,涵盖政府网站、新闻网站、个人网站等,对图书馆形象的塑造具有多层次性和丰富性,在一定程度上呈现了不同社会阶层对图书馆的认知和理解。网络媒体中的图书馆形象研究刚刚起步,已有文献仅探讨了某一类网络媒体中的图书馆形象,缺乏对不同网络媒体中图书馆形象的多维分析与整体考察,研究的广度亟待扩展。

3 图书馆媒介形象的成因

随着图书馆媒介形象研究的日益深入,研究者开始探寻图书馆媒介形象的形成原因。Muriel M. Green通过研究发现,小说作者对图书馆的描述大多基于已有文献,而非其图书馆使用经历,所以常常将图书馆描绘为以古板的建筑、陈旧的藏书为显著特征的“免费图书馆”[7]。Chris Baggs探讨了George Gissing在小说《爱德华大夫》中对图书馆的种种细节描写,指出小说客观呈现了图书馆的真实面目,而这要得益于George Gissing丰富的图书馆使用经历[26]。这也从相反的角度印证了Muriel M. Green的观点。吴绍群在文章中指出,大众媒体对图书馆和馆员的描述,一方面形塑了大众对图书馆事业的认知,另一方面也反映了大多数人对图书馆和馆员的刻板印象;图书馆形象低落的主要原因之一,就是各种传播媒介对图书馆的各种描述和表现,往往朝着加深刻板印象的方向去表现[27]。陈瑞文以“中央社”新闻资料库自1991—2001年对图书馆的报道内容为研究对象,进行图书馆形象分析。调查发现,相对于总体新闻数量而言,仅有万分之三的图书馆报道比例,从而认为图书馆形象低落的原因不在于图书馆新闻是否受到误解和扭曲,而是曝光率不理想[28]。

综上所述,研究者认为图书馆媒介形象低落的原因,一是媒体从业者不了解真实的图书馆,或为了迎合受众心态而有意为之;二是图书馆的媒体曝光率不高。客观真实的图书馆媒介形象则源于媒体从业者对图书馆的正确认知。当前对于图书馆媒介形象形成原因的研究多是基于经验观察的理论分析,缺乏基于传播学研究方法、深入媒介形象生产过程的实证研究。

4 图书馆媒介形象的影响

英国传播学家Denis M. Qusil将媒介称为“社会关系的中介”,通过传播媒介,意义被建构,这直接影响受众对现实世界的理解、接受和实践[29]。媒介塑造的图书馆形象会对图书馆以及媒介受众产生何种影响,也成为研究者关注的主题之一。现有文献主要是从某一部作品或某一类媒体出发,探析图书馆媒介形象的具体影响。

Sally Maynard和Fiona Mckenna调查了儿童文学作品描绘图书馆和图书馆员的方式,指出现代儿童文学作品塑造了正面的图书馆形象,这在教育年轻读者有效利用图书馆、了解图书馆服务范围方面起到了重要作用;现代儿童小说塑造的正面的图书馆和图书馆员形象,能够鼓励孩子和年轻人使用当地的图书馆,培养起终生阅读的习惯[30]。

彭亚飞将报纸报道图书馆的方式划分为正负面报道和描述性新闻报道:正负面报道是图书馆在社会生活中的一面镜子,直接影响民众对图书馆的看法,同时也让图书馆从业者认识到图书馆在社会中存在的价值和意义、缺陷与不足;描述性新闻报道则是图书馆在社会生活中的一幅素描,使不了解图书馆的社会大众形成对图书馆的初步印象,为其走进图书馆、利用图书馆打下基础[31]。

李金鑫分析了日本轻小说《图书馆战争》对图书馆产生的影响,认为该小说带给人们的不止是精彩的情节,更重要的是扭转了人们对图书馆的印象,宣传并扩大了图书馆对人民群众的影响,提高了图书馆在人们心中的地位和图书馆的使用率,同时激励了图书馆工作人员的工作精神[32]。

陶荣湘认为影视作品塑造出来的图书馆形象,一方面解构了公众对图书馆的定型化想象,通过将图书馆丰富的人文景观、浓厚的学习氛围带入观众的视野,让其感受到那是每一个读书人理想的求知之所;另一方面,图书馆的影视化呈现会加深观众的图书馆印象,当读者以往的图书馆体验和生活以熟悉的影像符号活现于眼前时,这种传播效果远比传统的图书馆宣传手段更具有感染力[22]。

图书馆正面媒介形象的影响表现为,宣传图书馆作为阅读场所和知识中心的作用,彰显图书馆的社会价值,从而吸引更多的人走进图书馆和利用图书馆。图书馆负面媒介形象的影响表现为,加剧公众对图书馆的刻板印象,但有助于推动图书馆服务理念和服务方式的转型。

5 图书馆媒介形象的塑造

图书馆媒介形象研究的最终目的是提出塑造图书馆媒介形象行之有效的策略,以指导实践。对于图书馆媒介形象的塑造策略,研究者所持观点大致可以分为如下两类。

5.1 综合性策略

持此观点的研究者将图书馆媒介形象的塑造视为一个系统工程,提出从图书馆的业务工作、管理工作、宣传工作等角度出发,分别采取相关措施,多措并举,共同推进图书馆媒介形象的提升。台湾学者陈瑞文基于符号互动论的观点,提出只有将“图书馆功能”具体化,调和图书馆“内部”与媒体“外在”两者对话,方能拉近相互认同的落差,提升图书馆的媒介形象,具体而言,图书馆界必须持续不断地与社会对话;由图书馆学会引领,着力于媒体关系的经营;图书馆界人士可促进媒体平权使用观念的落实[28]。杨迎春提出从重视图书馆形象管理、提高与媒体对话能力、加强自身服务能力和资源建设、发展图书馆组织文化等方面着手,塑造图书馆形象[17]。宋蓉认为应通过与新闻媒体建立良好沟通、加强危机公关意识、培养专业宣传人才、充分利用数字媒体等途径营造良好的图书馆媒介形象[33]。周九常等人提出通过建立以读者为中心的服务理念、提供丰富的服务内容、重点履行公共图书馆的文化教育功能、积极开展图书馆宣传等措施管理和建设公共图书馆的社会形象[34]。

5.2 专门性策略

自我营销是图书馆提升媒介形象最直接和最有效的方式。自我营销通过媒介形象信息传播过程中的扩散效应和放大效应,将图书馆的良好形象植入公众的脑海,达到塑造图书馆媒介形象的作用。例如,Gladys Kwadzo建议图书馆从业人员动手撰写图书馆方面的新闻报道,或者向新闻记者提供新闻提要,以使图书馆方面的新闻报道内容更加详实客观[35]。刘瑞华等人提出图书馆应运用整合营销传播、数据库营销、公共关系和广告等策略塑造图书馆媒介形象[36]。彭亚飞提出重视图书馆的媒体曝光率,注意宣传方式的创新性,以自身魅力提升媒体的关注度[31]。梁益铭和冯东提出图书馆应设立专门机构,制定系统的宣传计划;充分利用多种传播媒介和手段,通过加强传播宣传等方式塑造图书馆形象[37]。

图书馆媒介形象的改善有赖于层次化、系统性的解决方案。首先,应改进图书馆服务,如培养亲近读者的能力、举办各种走入社区的推广活动等。其次,要调整图书馆的定位和功能,明确图书馆是信息的组织者、传播者,而不是保存者、守护者。第三,要从公共关系和行销的角度出发,引进更多的管理科学的方法,从行销、公共关系、企业识别系统的途径重塑图书馆的形象。第四,从专业主义的角度出发,图书馆必须建立自己的专业标准,巩固专业地位,从而进一步建立良好的形象。图书馆界只有在上述框架之下,由上而下,所有从业人员都正确认识自己的角色和努力方向,各尽所能,图书馆媒介形象才有望大幅提升[27]。

6 结 语

国内外研究者对小说、报纸、电影、电视、网络等不同媒体中的图书馆形象都进行了研究,分析了图书馆媒介形象的形成原因,探讨了图书馆媒介形象对图书馆和公众产生的影响;为了指导图书馆改善形象,亦提出了提升图书馆媒介形象的对策。但已有研究侧重于具体的学科关切,缺乏跨学科的理论整合和多维度辐射。图书馆界今后可从以下3个方面入手,进一步拓展和深化图书馆媒介形象研究。

6.1 采用框架分析法研究图书馆媒介形象

已有的关于图书馆媒介形象的研究主要采用传统的调查研究法和内容分析法,研究方法较为单一,导致研究结果难以深入。框架分析法是当今传播学界最为常用的媒介形象研究方法之一,它通过搭建等级结构化主题框架来解释和分析文本资料,并最终产生一些理论。具体过程为根据核心主题、主要概念和浮现类别来分辨、综合和分析研究资料[38]。图书馆媒介形象研究既属于图书馆学范畴,亦属于传播学范畴,采用传播学领域成熟的框架分析法是使图书馆媒介形象研究走向规范化和科学化的重要路径。

6.2 基于社会情境研究图书馆的媒介形象流变

现有文献大多局限于对短期内、某一类媒体中图书馆形象的探讨,较少开展不同媒体中图书馆形象的横向比较研究,以及对同一媒体中图书馆形象嬗变的纵向考察,难以全面反映图书馆的媒介形象。图书馆的媒介形象受社会政治、经济、文化发展水平的影响,不同时期的图书馆呈现出不同的媒介形象,因此研究者需结合社会和历史因素,通过对不同媒介构筑的意蕴丰富的图书馆形象的挖掘,探析这些图书馆媒介形象所蕴含着的社会变迁和文化嬗变的基因符号,以理解图书馆媒介形象何以如此。

6.3 从媒介生产的角度探析图书馆媒介形象的建构机制

图书馆媒介形象研究大多局限于研究媒介文本,然后从图书馆建设和服务的角度寻找图书馆媒介形象的成因。在图书馆媒介形象的塑造过程中,图书馆只是处于被动地位的被书写者,各类媒介则是处于主动地位的书写者。媒介在塑造图书馆形象的过程中,会受到经济利益、舆论环境、媒体议程设置等诸多因素的影响,因此研究者只有通过对媒体从业者的深度访谈和对媒介生产过程的深入考察,才能深刻了解媒介建构图书馆形象的内在机制,进而找出有针对性的图书馆媒介形象提升策略。这也是今后需要着重研究的课题。

[1]中华人民共和国新闻出版广电总局. 2016年全国新闻出版业基本情况[EB/OL]. (2017-09-27) [2017-10-14]. http://www.sapprft.gov.cn/sapprft/govpublic/6677/1633.shtml.

[2]国家新闻出版广电总局广播影视统计信息. 2016年统计公报[EB/OL]. (2017-03-22)[2017-10-14]. http://gdtj.chinasarft.gov.cn/showtiaomu.aspx?ID=42b02470-bb57-4d54-8d4ba6b2a4c49a3f.

[3]Stewart J D. The Library in Fiction[J]. The Library World, 1904(5): 126-130.

[4]胡立耘. 另一种视角:文学艺术中的图书馆[J]. 图书与情报, 1999(4): 27-29.

[5]陶荣湘. 文学视野中的图书馆意象构建与呈现[J]. 国家图书馆学刊, 2015(3): 72-78.

[6]张耀平, 韩春香. 英图的流通图书馆[J]. 英语知识, 2000(5):10-11.

[7]Green M M. The Library in Fiction [J]. Library Review, 1942(7):222-226.

[8]Griffen A M. Images of Libraries in Science Fiction[J]. Library Journal, 1987(14):137-142.

[9]Scheper G L. Bodley Harm: Libraries in British Detective Fiction[J]. Popular Culture in Libraries, 1994(1): 1.

[10]王兆辉. 日本轻小说《图书馆战争》的图书馆意蕴与启示[J]. 大学图书馆学报, 2015(4): 60-62,67.

[11]李良荣. 中国报纸的理论与实践[M]. 上海: 复旦大学出版社,1992: 1.

[12]刘兹恒, 高 丹. 新闻媒体中的图书馆形象——对《人民日报》近60年来关于图书馆报导的统计分析[J]. 图书馆论坛, 2009(4): 1-5.

[13]林 强. 图书馆媒体形象研究——基于“三大报”报道内容分析[D]. 保定: 河北大学管理学院, 2012: 31-32.

[14]杨 露. 我国媒体上的图书馆媒介形象——基于三家重要报纸的内容分析[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版) , 2014(7):157-160.

[15]莫祖英, 罗 毅, 周九常. 基于传统媒体的公共图书馆社会形象报道热点与趋势分析[J]. 图书情报工作, 2013(3): 32-37.

[16]邵玉河. 国内图书馆社会形象研究——对1991-2011年《人民日报》有关图书馆报道内容的分析[J]. 图书馆论坛, 2014(4):41-48.

[17]杨迎春. 新闻报道中的图书馆形象建构[J]. 图书与情报, 2011(4): 12-15.

[18]彭 林《.图书馆员:寻找命运之矛》学术思想解析[J]. 图书馆建设, 2008(6): 104-106.

[19]张立菊. 电影中的图书馆与图书馆员形象研究[J]. 图书馆建设,2008(6): 107-111.

[20]施佳男. 电影中的公共空间——图书馆[J]. 电影评介, 2008(6): 13.

[21]林晓青. 另一种视角:电影与图书馆[J]. 名作欣赏,2014(35):59-61.

[22]陶荣湘. 影视作品中的图书馆现象分析[J]. 国家图书馆学刊,2016(6): 38-43.

[23]Black S. Checking out the Librarian: The Depiction of Libraries and Librarians on Prime-Time Television[J]. Popular Culture in Libraries, 1993 (4): 37-39.

[24]陶荣湘. 论网络小说中有关“图书馆”的意象描述[J]. 大学图书馆学报, 2014(5): 56-60.

[25]肖 雪, 严伟涛. 微博中的公共图书馆公众形象研究[J]. 国家图书馆学刊, 2014(2): 10-18.

[26]Baggs C. The Public Library in Fiction: George Gissing's Spellbound [J]. Library History,2004(2): 137-146.

[27]吴绍群. 由传播媒介之内容探讨图书馆与图书馆员的形象问题[J]. 教育资料与图书馆学, 2003(4): 549-565.

[28]陈瑞文. 从“符号互动论”观点探讨台湾传播媒体的现代图书馆形象[J]. 教育资料与图书馆学, 2003(2): 203-218.

[29]王朋进. “媒介形象”研究的理论背景、历史脉络和发展趋势[J]. 国际新闻界, 2010(6): 123-128.

[30]Maynard S,Mckenna F. Mother Goose, Spud Murphy and the Librarian Knights: Representations of Librarians and Their Libraries in Modern Children’s Fiction [J]. Journal of Librarianship and Information Science, 2005, 37 (3) : 119-129.

[31]彭亚飞. 新闻报道中图书馆社会形象分析与塑造:以2002—2011 年报纸新闻报道为视角[J]. 新世纪图书馆, 2012(10):48-50.

[32]李金鑫. 小说《图书馆战争》大成功带来的启示[J].短篇小说(原创版), 2016(11): 33-34.

[33]宋 蓉. 新闻报道中的图书馆社会形象:基于近五年来对安徽省图书馆的报纸新闻报道的统计分析[J]. 合肥工业大学学报(社会科学版), 2013(3): 141-144.

[34]周九常,等. 图书馆社会形象定位与发展[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2016: 173-174.

[35]Kwadzo G. Coverage of Library Issues in Ghanaian Newspapers,2001-2006[J]. African Journal of Library, Archives &Information Science , 2010(2): 83-91.

[36]刘瑞华, 郑 瑜, 李学庆. 国内图书馆形象塑造研究综述[J]. 图书馆工作与研究, 2012(1): 20-23.

[37]梁益铭, 冯 东. 京沪穗三地14家报纸关于图书馆宣传报道的内容分析[J]. 高校图书馆工作, 2013(3): 57-60.

[38]廖 星, 刘建平, Robisnon N,等. 定性研究方法之框架分析法[J]. 中国中西医结合杂志, 2014(5): 622-626.