施一公:比起他们来我太幸运了

“我是在驻马店小郭庄长大的。2012年清明节回驻马店,我们五十几个小学同学聚会,有三个同学已经不在了。比起他们来我太幸运了,他们还‘拴在驻马店,没有走出这块土地,是我占有了他们的机会。”

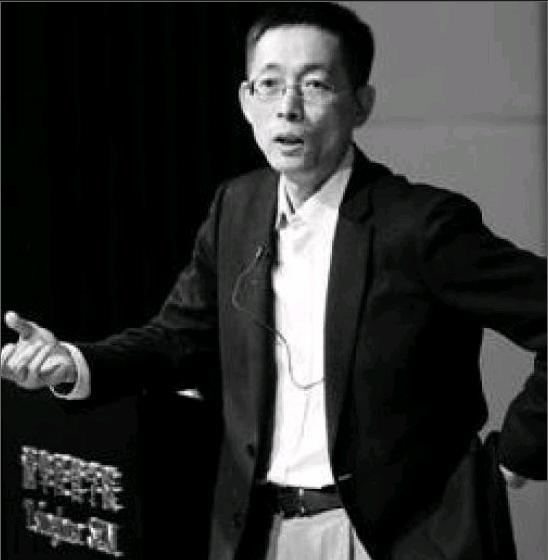

2008年,作为美国普林斯顿大学生物系建系以来最年轻的终身教授,施一公拒绝了1000万美元的科研经费资助,回到中国。《纽约时报》曾在名为《逆势而A--中国吸引海外科学家归国》的报道中开篇就用施一公作为例子。普林斯顿大学物理学教授罗伯特·奥斯汀则表示:“他是我们的明星,我觉得他完全疯了。”回到清华,施一公组建生命科学研究团队,这位“狂人”每天花十几个小时在实验室……

9月9日是个周末,被誉为“中国诺贝尔奖”的未来科学大奖也在北京揭晓:施一公获得了“生命科学奖”,并获得100万美元奖金,奖金的使用方式不受限制。值得一提的是,据凤凰科技在现场电话连线时,施一公表示得知这个消息的时候正好在上课,下课后知道消息后很激动,很开心也很荣幸。他还说现在还没想好这100万美元该怎么花……虽然大奖是颁发给他本人的,实际也是对他团队研究的肯定。“我的时间是以秒计算的。”施一公曾这样对记者说。作为国家首批“千人计划”代表性人物之一,施一公从回国之日起就引人注目。而今,他是中科院院士、赛克勒国际生物物理学奖得主、美国科学院外籍院士,以及首位获得瑞典皇家科学院爱明诺夫奖的中国科学家。同时,还担任清华大学副校长、中国科协副主席。

科学“境界”:从一个人到一支队伍

施一公回国后,清华大学的生命科学学科独立实验室从40多个增加到了100多个。同时,他的学生一个个在国际生物学界崭露头角。2017年夏,曾经受教于施一公的清华大学教授颜宁接受美国普林斯顿大学分子生物学系雪莉·蒂尔曼终身讲席教授一职。她不是去当学生,而是去当老师。从中国顶尖实验室走出的学者,登上世界顶尖高校的讲堂。

两年前,清华大学医学院博士生杭婧两篇阐释生命大分子剪接体结构的文章,以当期封面的形式发表在国际顶级学术期刊《自然》上,震惊学术界。杭婧知道,成功的背后是老师施一公近乎苛刻的标准。“老师对我们非常严格。”她说。施一公的学生闫创业、万蕊雪谈及导师时,表示对他严谨的治学态度和强大的学术能力“又尊敬又怕”。千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。从个人奉献科研到带好一支队伍,“海归”施一公的科学梦想已经进入“第二境界”。

生命状态:“满足”与“不满足”

施一公从事的生命科学研究领域非常高深,他平时不苟言笑。但他在谈起自己的个人经历时极为朴实和诚恳。“我是在驻马店小郭庄长大的。2012年清明节回驻马店,我们五十几个小学同学聚会,有三个同学已经不在了。比起他们来我太幸运了,他们还‘拴在驻马店,没有走出这块土地,是我占有了他们的机会。”

他不把成就视为个人努力的结果,对社会始终怀着一颗感恩的心。“回国后,我最大的收获是心理的安慰和满足。现有的境况比我小时候的想象不知好了多少倍!”“现在住的是好房子,吃的是好菜好饭,拿的是高工资,在清华又有好的实验条件,做的研究是自己感兴趣的,我觉得非常富足、非常满足。”施一公在生活上总爱与童年时代相比较,而在事业追求上却以国际一流为坐标。他说:“我们要在专业上、在事业追求上、在所有科学技术上不加足才好。”在清华园,人们看到的施一公永远是“像风广样”冲刺的身影。

家国情怀:报效祖国初心不改

2017年7月,清华讲堂,施一公以“结构之美”为题,为200多名外国学生上课。他从“中国留学生之父”容闳,讲到2016年引力波新发现,精彩的演讲,引起全场持久、热烈的掌声。让世界看到中国,一直是施一公的心愿。施一公说,这种对祖国的责任感,关联个人亲历。大学三年级时,他的父亲因车祸去世,施一公遭受很大打击。远在异国,他始终忘不了,毕业于哈工大的父亲,“文革”下放农村期间,永远不遗余力地帮助邻里乡亲、不放弃理想的回报之心与胸怀。这决定了他辞去普林斯顿大学终身教授之职,慨然回国。“我就想要留在中国,要给中国带来改变。”施一公说。

回国后,为了做出最领先的成绩,把国家相关科学技术提升到世界一流水平,施一公和时间赛跑,每天在实验室工作十几个小时,有时一天只睡4个小时。回国十年,努力终于换来丰厚回报!“清华大学生命科学的研究水平已经实现了巨大的飞跃,可以和世界知名高校掰一掰手腕。”施一公骄傲地说。他对年轻人说:“在如今的大格局下,你們这一代肩负重任。我鼓励你们以天下为己任,义无反顾地追求最前沿的科学、创造最先进的技术,为中华崛起和人类文明作出自己的贡献!”“要给中国带来改变”,是施一公永不更改的初心。

施一公的获奖评语是:表彰他在解析真核信使RNA剪接体这一关键复合物的结构,揭示活性部位及分子层面机理的重大贡献。2015年,施一公率领团队解析了超高分辨率的剪接体三维结构,被业界称为近30年来中国在基础生命科学领域对世界科学做出的最大贡献。因在生命科学领域作出的卓越贡献。剪接体,是人类细胞中必不可少的“分子机器”之一,但人类对其工作机理的了解,一直缺乏结构生物学的证据。北京时间2015年8月21日,施一公教授带领的研究组在国际顶级学术期刊《科学》连续在线发表两篇研究“剪接体”的论文,并首次报道了分辨率高达3.6埃的“剪接体”分子结构。这项成果不仅标志着人类对生命过程和本质的理解又向前迈进了关键一步,也标志着困扰国际生命科学界几年的分子生物学“中心法则”中的一个关键步骤、一直以来充满神秘感的剪接体的三维结构终被揭示。

很多人记住施一公,还因为一场争论。2011年,施一公与同为海归的北大教授饶毅一起进入到了中科院院士有效增选名单中,但在随后公布的第一轮初步候选人里,饶毅被拿下,而最终的新晋院士名单上,也没有出现施一公的名字。当年在各方瞩目下高调回国的施、饶二人,在院士评选中的遭遇令许多人感到意外。施一公拒绝了蜂拥而来的记者。时隔许久,他在一次公开场合表示:“在我回国的目标中,从来没有当院士一条。我觉得一个学者如果把当院士作为终极目标,未免太狭隘了。”

据新华社等整理