“中考试题”讲评教学的启示

摘 要:教学要把握核心知识的整体性,要突出核心知识的意义引导学生深层次理解. 通过创设真实问题情景,多样化呈现信息及问题,通过过程性评价引导学生开展深度学习.

关键词:核心知识;问题情景;过程性评价;深度学习

作者简介:徐良明(1971-),男,江西九江人,本科,中學高级教师,研究方向:课堂教学设计及实验教学.

一、原题的简单分析

原题 (2016杭州)如图1为核聚变的示意图,其中①②③表示三种原子,“●”、“○”、 “○” 表示原子中的不同微粒,③是元素的原子,①②③中属于同种元素的原子是(选填序号).

本题涉及的知识点有三个,它们分别是“原子结构”、“轻核聚变”和“元素”.相关知识的教材陈述是这样:“原子由原子核及核外电子构成,原子核由质子和中子构成”、“较轻的原子核结合成较重的原子核时,也能释放能量,这种现象叫做轻核的聚变,轻核聚变会放出更大的能量”、“具有相同核电荷数的同一类原子统称为元素”.在下发的《宁波市2017年初中毕业生学业考试说明-科学》中明确了这三个知识点的考试水平要求分别为a、b.a代表了解水平,即能说出知识的要点或事物的基本特征,并能在有关的问题中识别它们,而b代表了理解水平,即能阐述知识的内涵,把握其内在的逻辑关系,能用于简单的解释、说明及结果的预测.

命题者精准地把握了《说明》对知识性考试水平的要求,对“原子结构”要求学生辩认、识别,对“轻核聚变”要求学生知道并能描述这一现象,对“元素”要求学生懂得用“质子数”来作出判别.但学生的答题却是失误频频,这情况让笔者感觉“意外”,难度不大的题为什么得分率不高?对错题进行统计,主要存在以下几个问题:对“轻核聚变”这一现象只有“轻重”的识记,不能辩识黑白圆点所代表的中子和质子;对“原子模型”有学生误把黑白圆点均认为是质子数;无法用“质子数”去推测同种元素的原子.在对学生的反馈调查中,多数学生发生错误的主要原因是不能准确区分质子和中子!问题究竟出在哪儿?

二、原题的深入思考

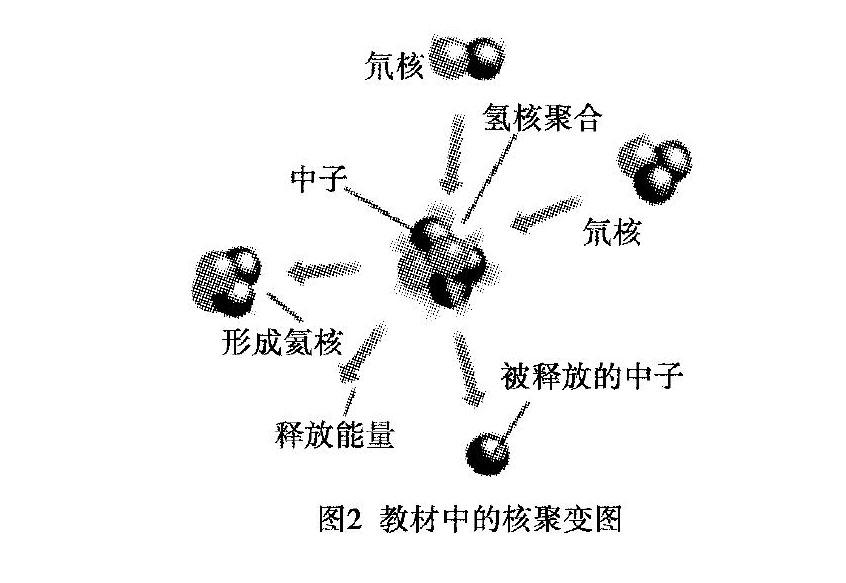

在讲评该题的过程中,绝大多数学生对相关知识点的陈述是熟练准确的,那为什么会在相关测试中出现大的纰漏.笔者认为,多数学生对以上的知识点仅停留在记忆层面,这些陈述对他来说只是一些纯粹的词语,是生物学上说的认知刺激物而已!若让学生去进行填空,他们机械作答的准确率会很高.但当这些知识,以别样形式出现时,如图2所示模型,部分学生就有些无助了.学生不能将识记的内容与试题中的原子的模型一一对应起来,如若能尝试性地将原子模型与原子知识一一对应,就不难发现大些的白圈应该代表质子,因为小圈代表电子,原子结构中两者数目是相等的.或者说若学生对教材中的“轻核聚变”有清晰的认识,他就能判断出黑点代表的是中子,从而为解题找到另一个突破口.在统计中发现做错这题的学生均是班级里中偏下的孩子,在两个仅只要达到了解级别要求的知识点中,只要学生会一个此题就有解决的可能.可见上述的知识根本就没有组织到这些孩子已有的经验中去,它们的存在仅仅是一种孤立的“符号”,一句话而已.

20世纪70年代,美国学者Ference Marton和Roger Saljo针对浅层学习(一种机械式的学习方式,学习者为了完成任务被动地接受学习内容,把信息作为孤立的,不相关的事实来接受和记忆)第一次提出了深度学习的概念.研究者认为,深度学习是基于理解学习的基础上,学习者能够批判地学习新思想和事实,并将他们融合入原有的认知结构中,能够在众多思想间进行联系,并能够将已经有的知识迁移到新的情景中,做出决策和解决问题.

根据这些研究,不难发现,这些学生错误作答的原因就在于学习的深度不够!

三、原题带来的启示

如何让学生接受到深度的学习,从上面的分析中我们还是能获得一些启示.

1.教学要把握核心知识的整体性,引导学生深层理解

“构成物质的微粒”是科学教材中的核心知识,这一知识包含了许多的内容,诸多内容的教学中教师必须围绕“微粒”核心去串接这些知识点,让这些分散的知识聚拢来让学生对“微粒”有一个全面的整体的认识,从而让学生对这一核心知识有深层理解.教学中我们可以设计一系列的问题让学生用“微粒”知识来解释从而引发学生的思考.例如:我们可以设计一些类似的问题:

(1)为什么金刚石和石墨的化学性质不一样?原因就是构成这些物质的微粒排列不一样

(2)为什么原子整体不显电性?为什么钠离子带正荷?

(3)为什么硫在空气中和氧气中燃烧现象不同?原因是单位体积气体中微粒个数不同

(4)实验室制取氧气的条件为何不同?因为制氧物质构成的微粒不同

教师对核心知识会有一些整体的感知,当教师用问题的形式把这些零碎的“珍珠”串起来时,学生头脑中隐约就有“珍珠链”的感觉,核心知识的理解就会走向全面.

2.教学要突出核心知识的意义, 凸显深度思维

在上述试题的问题中,“质子数”决定元素种类就是“质子数”这一知识的核心意义所在,同样,最外层电子数的核心意义就在于它决定了该微粒的活泼性.在课堂教学中,特别是在复习课中,教师必须突出核心知识的意义,这样的教学才能从符号学习表层进入逻辑形式教学,提升学生的思维水平.例如“有固体析出”的分析中,我们可以从化学变化的角度去看待,如复分解反应中有沉淀生成;也可以从溶液饱和的角度去思考,如升温、降温、蒸发溶剂时固体的析出;也可以从化学变化及饱和溶液的角度来审视,如将CaO粉末投入到饱和的石灰水中固体的析出情况;我们甚至可以站在溶解度大小的角度来看待固体的析出,如用什么方法从KCl溶液和NaNO3溶液中得到NaCl晶体?这些问题的思考直指核心知识的意义,思维深度也在不断增加!

3.教学要以“学生”为中心来进行教学设计,引领学生深度学习

(1)教学设计应尽可能地创设真实问题情景

将教学的事实性知识置于真实的问题情景中,教学内容才会生动.在“金属的活动性顺序”教学中,为证明金的活泼性弱,教师脱下手中的戒指投入到稀硫酸中,竟然发现有汽泡生成.学生大惊失色时,教师又摸起另一枚戒指也投入到稀硫酸中,发现没有汽泡.课堂这一载体就为学生的深度学习创造了机会,学生就会主动提出问题去比较、去思考,这样的学习就充满着研究的意味.

(2)信息及问题的呈现方式应多样化

图表、模型的呈现方式往往和文字的表达效果不一样,前者更能调动学生的想象力,激发学生的深度思考.如原子的模型及轻核聚变示意图就比文字陈述来得丰满,且信息量大.

(3)教学要有过程性评价来引导学生深度反思

学习过程中能够自我反思、及时调整学习策略、逐步加深理解是深度学习进行的重要标志.过程性评价能够对学生的表现给予及时的反馈,在观点交锋中,学生能批判性学习新的知识,教师更能引导学生的“学”向着核心知识的意义靠近.

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.全日制义务教育科学(7~9年级)课程标准[M].2017.