朱琏兴奋针法联合耳尖放血辅助治疗小儿风热型外感发热40例临床观察

莫智珍 岳 进 陈明明 韦立富 马 玲 刘 旋

(1.南宁市第七人民医院,广西南宁530012; 2.南宁市中医医院,广西南宁530022)

外感发热是小儿临床常见症状,常因外感六淫所致,可分为风寒型、风热型、暑湿型等,其中以风热型较为多见。相当于现代医学的急性上呼吸道感染,约90%以上是由病毒感染引起的,少数可由细菌和支原体引起[1-2]。西医常规采用药物或物理降温治疗,方法单一且副作用大,易引发肝肾损害、消化道损伤、过敏性皮疹等不良反应[3],而中医疗法安全多样,采用针药结合治疗,退热快速而平稳,不易反复,又可减少长时间、反复口服药物的副作用。本研究旨在观察药物治疗基础上采用朱琏兴奋针法联合耳尖放血治疗小儿风热型外感发热的疗效,并与单纯药物治疗作对照,现将相关研究结果报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2013年2月至2017年5月南宁市第七人民医院、南宁市中医医院针灸科门诊及住院的发热患儿80例,以患儿就诊顺序编码后采用随机数字表法分为治疗组和对照组,每组40例。治疗组男21例,女19例;年龄1~6岁,平均年龄(3.4±2.3)岁;病程3~15d,平均病程(9.4±5.63)d;平均体温(38.9±1.3)℃。对照组男23例,女17例;年龄1~5岁,平均年龄(3.3±2.1)岁;病程4~15d,平均病程(9.1±5.84)d;平均体温(38.8±1.2)℃。2组患儿性别、年龄、病程、体温等一般资料比较均无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照全国医学院校系列教材《儿科学》[2]制定。

1.2.2 中医辨证标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[4]制定。主症:发热或高热,微恶风,有汗。次症:(1)鼻塞;(2)流浊涕;(3)喷嚏;(4)咳嗽痰稠;(5)口干咽痛。舌脉及指纹:舌苔薄黄,脉浮数或指纹紫。主症必备3项,次症符合1项及以上,结合舌脉、指纹即可确诊。

1.3 纳入标准 (1)符合上述诊断标准的患儿;(2)体温在37.4℃以上者;(3)年龄1~6岁;(4)性别不限;(5)患儿监护人同意参加试验并签署知情同意书。

1.4 排除标准 (1)年龄小于1岁或大于6岁者;(2)合并有心脑血管、肝肾和造血系统等严重疾病;(3)各种原因导致不能配合治疗者;(4)正在参加其他临床试验者。

2 治疗方法

2.1 对照组 予小儿豉翘清热颗粒口服(济川药业集团有限公司,批号:1301024),3次/d,2g/次。体温达38.5℃及以上的患儿配合采用布洛芬混悬液口服(上海强生制药有限公司,批号:130125373),5~10mg·Kg-1·次-1,2次/d。

2.2 治疗组 在对照组治疗基础上予朱琏兴奋针法联合耳尖放血治疗。取穴:大椎、曲池(双)、合谷(双)、足三里(双)、三阴交(双)。

朱琏针刺具体手法:取0.25mm×0.25mm毫针,用快速捻进法进针,医者拇、食、中三指持针柄,针尖平稳而轻盈地停在皮肤表面后快速捻转迅速刺入,当针尖透过真皮后,用朱琏兴奋Ⅰ型手法运针,即快速均匀地捻转,捻捻停停,停停捻捻,结合少许提插手法,使针感向下传导,医生握持针柄捣针3次后立刻出针,不予留针。2次/d,每次取6~8个穴位进行针刺。

耳尖放血疗法:取双侧耳尖穴位,男左女右,男患儿先从左耳开始施治,女患儿先从右耳开始施治。首先医生以拇指、食指揉搓患儿耳廓,由下至上,均匀有力,反复揉搓,搓至患儿耳廓发热充血后,不要放手,直接对折耳廓,耳尖最高点即是穴,予穴位消毒,用一次性注射器针头(4号半针头)快速点刺,出血后反复挤压,以酒精棉球擦拭,一挤一擦,反复进行,直至血流停止,穴位再次消毒,治疗完毕。1次/d,治疗时机选择在晚上,当患儿体温升至较高时,即可进行耳尖放血治疗。

3 疗效观察

3.1 观察指标

3.1.1 体温 对照组从第1次口服小儿豉翘清热颗粒开始计时,治疗组从针灸治疗及第1次口服小儿豉翘清热颗粒后开始计时,测量2组患儿治疗前及治疗后第1h、6h、24h、48h、72h这5个时间节点的体温。

3.1.2 临床症状及体征 观察并记录治疗前及治疗后第24h、48h、72h 2组患儿咳嗽、流涕、咽喉肿痛、舌象、脉象等症状、体征的变化情况。

3.2 疗效评定标准 痊愈:体温在24h内降至正常(体温降至37.4℃以下,不再回升),咳嗽、流涕、咽喉肿痛等临床症状及体征消失,辅助检查恢复正常;显效:体温在24~48h内降至正常,其他临床症状和体征明显好转,辅助检查明显改善;有效:体温在48~72h内降至正常,其他症状和体征部分消失或有所好转,辅助检查有所改善;无效:治疗72h后体温、临床症状、体征及辅助检查无好转或加重[5]。

3.3 统计学方法 采用SPSS 18.0统计软件处理分析,计数资料采用χ2检验,计量资料进行t检验,以(-x±s)表示,P<0.05差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

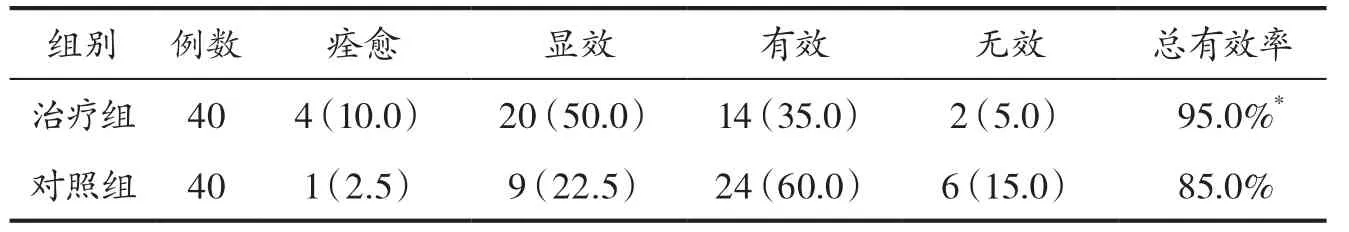

3.4.1 2组患儿临床疗效比较 见表1。

3.4.2 2组患儿治疗后不同时间段体温比较 见表2。

4 讨论

表1 治疗组与对照组临床疗效比较 例(%)

小儿风热型外感发热属于中医学小儿感冒的范畴,属风热型感冒。小儿脏腑娇嫩,形气未充,腠理疏松,卫外不固,外邪容易入侵,正气与之相搏,正邪交争,或热毒内蓄,引起气机紊乱,导致阳气偏盛,即“阳盛则热”,故见发热症状。

表2 治疗组与对照组治疗后第1h、6h、24h、48h、72h体温比较(x-±s) ℃

小儿豉翘清热颗粒具有疏风清热、解表散邪之功效[6]。当患儿体温达38.5℃及以上时加用布洛芬混悬液口服治疗,以预防持续高热可能造成的机体损害。

朱琏(1910—1978),现代针灸家,1960年创办南宁市针灸研究所,著有《新针灸学》一书,此书为中华人民共和国成立后出版的第一部针灸医著。朱琏认为针灸之所以能治病,是由于激发和调整机体内部神经系统的调节机能及管制机能,病灶的信号过于兴奋,就用抑制法治疗,病灶的信号过于抑制,就用兴奋法治疗。所以治疗方法就分为兴奋法和抑制法,两种手法通过进针手法、行针手法、出针手法、留针时间、取穴多少、刺激量等因素来区分。相较于其他针法,朱琏针法最大的特点有四个方面:进针手法、行针手法、留针时间及刺激量。进针手法:为快速捻进法,针尖平稳而轻盈地停在皮肤表面后快速捻转迅速刺入,大脑皮层收到短促而强烈的刺激信号,大脑立即反应,患儿得到一个短促而强烈的体会。行针手法:以朱琏兴奋Ⅰ型手法为主,即短促有力的捻转结合高频率的提插,患儿感受短促而强烈的酸、麻、胀、痛及触电感,给大脑皮层一个强烈的刺激,这种强烈的刺激能通过局部穴位皮肤传导至大脑皮层,能兴奋对应的大脑皮层点,兴奋信号通过神经路径,由大脑皮层又传导回局部穴位,引起局部穴位皮肤的兴奋,故取名兴奋法[7]。针感极其强烈,持续时间短促,在兴奋法分型中此手法为兴奋Ⅰ型手法。出针手法:在给予患儿足够的刺激量之后,握持针柄抖动3次立刻出针,不留针。朱琏兴奋型手法以短促而强烈的针感,调动人体的生理机能,解除过度抑制,唤起机体兴奋,故每次针刺之后患儿都大汗淋漓,确能达到宣肺解表、疏风清热的作用。

联合耳尖放血疗法,从中医角度说,耳尖位于人体相对最高处,医者发现患儿发热的部位多集中于头部,经反复揉搓耳廓,使耳廓发热充血,有引热走耳的作用,把患儿体内的热邪通过揉搓引导至耳尖后点刺放血,因势利导,使邪有出路,高热得解。耳尖放血的时机,通常选择在患儿体温升至较高时,因夜间营卫入于阴,阴阳交争,导致体温升高,故选择夜间放血,抓住时机,及时泄热。热邪随血而出,不留于内;正气内强,邪不敢留,故邪出彻底,从而使患儿高热退后不升,病情不反复,快速恢复健康。

本研究结果表明药物治疗基础上采用朱琏兴奋针法联合耳尖放血治疗小儿风热型外感发热,能减少长时间、反复口服退热药的副作用,减少抗炎、抗病毒药物的使用,在短期内有效降低患儿体温,降温效果持久而平稳,避免反复发热的可能。本研究以针刺及放血为辅助治疗手段,治疗方法有痛感,让部分患儿及家属存在畏惧心理,因此治疗方法的设计有待进一步改进,且本次研究样本数量偏少,今后有待于进一步开展大样本多中心联合研究以明确疗效。

[1] 汪受传,虞坚尔.中医儿科学[M].北京:中国中医药出版社,2012:74.

[2] 张玉兰.儿科学[M].北京:北京大学医学出版社,2011:109.

[3] 黄从付,黄列虎,卢仕仰,等.小儿常用退热药的作用机理及不良反应[J].现代医院,2011,11(5):40.

[4] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:74.

[5] 马雪琴,李鹏.小儿豉翘清热颗粒治疗上呼吸道感染发热疗效分析[J].中国药物与临床,2013,13(S1):88.

[6] 袁斌,邹建东,汪受传,等.小儿豉翘清热颗粒治疗儿童感冒风热夹滞证260例多中心随机对照临床研究[J].中医杂志,2017,58(3):228.

[7] 朱琏.新针灸学[M].南宁:广西科学技术出版社,2008:17.