高压输变电工程施工期植被影响分析及保护措施

徐静波

摘要:以重庆市220 kV城口至聚宝线路工程为例,借助“3S"技术、野外线路及样方调查,识别了评价区内植被分布现状;结合工程及区域相关资料,分析了高压输变电工程永久占地、临时占地与评价区各植被类型位置关系,确定了工程评价区植被净第一性生产力与生物量状况,进而确定了工程施工期引起的生物量损失,最后提出了施工期生态环境保护措施,以期对相关工程建设提供参考。

关键词:高压输变电工程;净第一性生产力;生物量

中图分类号:TN975

文献标识码:A

文章编号:1674-9944(2018)10-0011-03

1引言

重庆市东北部电网结构十分薄弱,现有线路均在高山林地穿越,维护困难,运行环境恶劣,供电可靠性非常低。为改善和加强该地区电网结构,需构建重庆市东北部地区供电环网结构。城口至聚宝线路工程是电网结构中极其关键的环节,工程自城口大巴山国家级自然保护区翻越雪宝山国家级自然保护区进入巫溪县红池坝国家级自然保护区境内,线路穿越区域生态环境极为敏感。高压输变电工程对生态环境的负面影响主要集中在施工期,如何将工程施工期对敏感区森林植被影响降到最低是本项目工程建设过程中需要重点关注的内容,笔者以重庆市220 kV城口至聚宝线路工程为例,通过“3S"技术、野外线路及样方调查等方法,评估工程评价区植被生产力与生物量,量化工程建设造成的生物量损失,最后对施工期植被保护措施进行探讨,以期对相关工程建设项目提供参考。

2工程概况及生态评价范围

该工程起点220 kV城口站位于重庆城口县东南侧,终点220kV聚宝站位于重庆巫溪县西北侧,沿线均为东南西北走向,两站直线航空距离约为60km。线路走向为典型的深切割中山漕谷地貌,山势陡峭、坡度较大、山顶平缓,交通极为不便。经反复选线,220kV城口至聚宝线路工程塔位共计50个,其中拐点10个(图1)。工程线路两侧500m范围作为主要生态评价范围(图2)。

3研究方法

借助ALOS影像,結合雪宝山地区地形图、GPS野外线路及样方调查,利用“3S"技术识别评价区内植被分布现状,同时调查了解雪宝山国家级自然保护区管护现状以及主要保护对象与工程的关系。根据建设项目的影响因子及可能受影响的环境要素,采用类比分析法、图形叠置法、生态机理法和专家咨询等方法,分析工程建成后植被的影响程度,提出相应的保护措施。

4区域植被现状

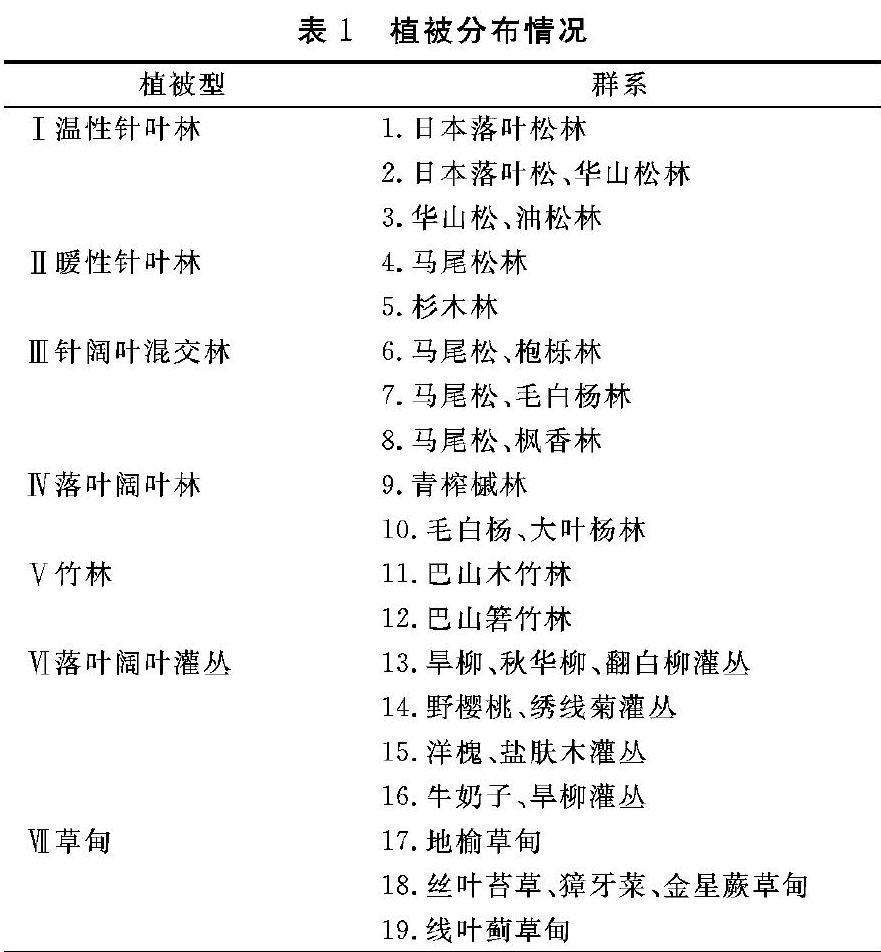

按中国植被分类系统,评价区共7个植被型、19个群系(表1),主要包括温性针叶林、暖性针叶林、针阔叶混交林、落叶阔叶林、竹林、灌木、草甸等。

5工程对净第一性生产力与生物量的影响

5.1评价区净第一性生产力与生物量

植被的生产力和生物量可以反映一个区域内的陆地生态系统的生产能力和生态效益,通常以单位面积内自然植物群落的净第一性生产力和生物量表示。自然植被的净第一性生产力是指绿色植物在单位面积和时间内所累积的有机物的数量,它代表从空气中进入植被的纯碳量;生物量泛指单位面积上所有生物有机体的干重。根据方精云等及周广胜、张新时等提出的全球主要植被类型净第一性生产力及生物量的估算模型与数据,结合评价区植被调查,综合计算出评价区内各主要植被类型的净第一性生产力及生物量(表2)。

统计结果表明,线路工程评价区自然植被总净第一性生产力为8723.69t/a,评价区内植被的总生物量达到52282.68t/a,从表2中不同植被类型的生产力和生物量的统计中可以看出,温性针叶林与暖性针叶林的生产力和生物量是所有植被类型中最大的,这与其在这一区域分布广泛有关。

5.2生物量损失估算

永久占地为塔位占地,临时占地造成的生物量损失包括两部分,一部分为材料堆放以及塔位施工占地,另一部分为施工临时便道。因此在对塔位占地植被类型进行调查后,对工程永久及临时占地的生物量损失进行了统计(表3)。

为了减少评价区内植被生物量损失,施工时将材料堆放在塔位处,塔位面积为6m×6m,经施工单位估算,临时占地面积不超过7mX7m(包括塔位面积),每个塔位施工时额外占地约13m2,则50个塔位施工时的临时占地面积为0.065hm2。根据工程施工组织计划,便道长7.5km(新建6.5km,拓宽1km),宽1.5m,施工便道临时占地面积为0.975hm2。

根据表3,塔位永久占地面积为0.18hm2,生物量共损失6.93t/a,其中暖性针叶林和温性针叶林损失最大,分别为2.60t/a和1.91t/a。临时占地为0.065hm2,施工便道临时占地为1.125hm2。根据现场调查,对生物量进行测算,临时占地的生物量损失为44.22t,其中,暖性针叶林和温性针叶林的生物量损失最大,分别为16.60t和12.20t。

6施工期植被保护措施

6.1对生态环境破坏最小的材料选取

(1)输电线路在跨越树木时均采用高跨设计方案,根据各种树木最高自然生长高度,确定跨越树林弧垂对地距离及杆塔的呼称高,避免砍伐线路走廊范围内森林植被,减少水土流失,降低对自然环境的破坏。

(2)在山地环境中,多应用长短塔腿配高低人工挖孔桩基础的开挖量最小,经济效益最高,环境影响最小。可避免大量挖方,受力均匀,减小基础沉降,可穿透地基中的软弱土层、液化土层或湿陷性土层等,使建筑物支撑在稳定的土层上,其适用于任何土质。

6.2材料运输、堆放的生态环境保护对策

(1)基础材料运输要充分利用现有道路,在不能采取公路运输的情况下,才能采取骡马驼运或人力搬运,步道宽度须限制于1.5m内。

(2)为保护植被以及生态系统完整性,材料应首选塔位位置作为材料堆放点;如选择塔位位置堆放有困难或因材料过多无法堆放,应尽量选择较近堆放位置,避免二次搬运,同时控制施工场地范围。

(3)砂、石、水泥、鋼筋运到山下或塔位现场堆放时,为保护该区域的土壤、植被等生态环境,必须要用彩条布铺垫。

(4)使用过的临时堆放点、机械停放地要人工平整、恢复地貌。对破坏的植被,要种植相同面积的植物进行补偿。

6.3施工建设中对生态环境的保护措施

施工建设时对生态环境的具体保护措施如下:①开工前,成立协调小组,加强施工人员环保知识学习。②施工建设中严格控制和管理车辆及机械的运行范围,尽量缩小影响范围,减少损失,降低工程对森林生态系统影响。③土石方开挖时要尽量减少塔位的降基量,减少植物的破坏;使用功率较小、振动率较低的作业工具,避免土层松动引起水土流失;基础坑挖出的土应堆放在规定位置,回填后多余的土应堆在凹陷处并夯实。严禁向塔位及接地沟的坡下方随意弃渣;石坑爆破应使用松动爆破法或小炮,避免土石飞溅及噪声影响周围环境;修建或扩宽临时运输道路的土石方应填于一侧并夯实,不得任其流失;现场施工临时设置的土坎、水沟、孔洞等必须按原地形地貌进行填埋、夯实,使其恢复原貌。④施工队伍的能源、燃料不得以林木为燃料,施工中防止对天然林的破坏。⑤对在施工操作范围内确需损坏的经指认、登记、标识的珍稀濒危植物,项目部应积极配合保护区管理部门,尽可能对植物进行移栽。⑥采用内悬浮式抱杆组塔施工方案,减少外拉线对植被的破坏。⑦做好施工方式和时间的计划,依据鸟类和兽类的活动规律进行施工,力求避免在鸟类和兽类休息、觅食、繁殖的时间内进行施工。⑧妥善处理施工期间施工人员生活污水、生活垃圾。⑨优化施工方案,加快施工进度,施工完成后及时对临时占地进行植被恢复。

参考文献:

[1]李高飞,任海.中国不同气候带各类型森林的生物量和净第一性生产力[J].热带地理,2004(4):306~310.

[2]徐嵩龄,方精云,刘国华,我国森林植被的生物量和净生产量[J].生态学报,1996(5):497-508.

[3]张新时,周广胜.全球气候变化的中国自然植被的净第一性生产力研究[J].植物生态学报,1996(1):11~19.

[4]李成杰.电网建设中环境保护的预防措施[J].中国新技术新产品,2010(21):143~144.

[5]杨承矩,秦锋明.输电线路铁塔基础设计中的环境保护问题[J].广东输电与变电技术,2006(4);58~60.