人力资本、技术进步与制造业升级

阳立高,龚世豪,王 铂,晁自胜

(1.长沙理工大学 经济与管理学院,湖南 长沙 410114;2.长沙理工大学 材料科学与工程学院,湖南 长沙 410114)

一、引 言

产业升级主要是指随着新技术的开发与应用,高科技含量、高附加值、高品质、低能耗、低污染的新产品与新工艺不断替换并取代原有较低层次的旧产品与旧工艺,实现产品与工艺的更新换代,并推动经济社会持续、快速发展的动态过程[1-2],从美、日、欧等发达国家与地区的工业化进程以及产业结构调整与转型升级的经验来看,随着一个国家或地区人均受教育年限和专利申请量的增长,人力资本会得到有效积累,技术水平也会得到有效提升,同时产业能够实现转型升级,产业结构也能够得到优化调整[3]。然而,近年来,虽然我国人均受教育年限有了很大的增长,人力资本也得到有效积累,以专利申请量表征的技术水平也得到了较大提升,但是我国制造业结构调整与转型升级的速度却非常缓慢,远远滞后于以人均受教育年限为表征的人力资本积累速度和以专利申请量为表征的技术进步速度。这一不合理现象,已引起了政府和社会各界的广泛关注。

近年来,人力资本水平和技术进步水平都有了较大提高。一方面,以人均受教育年限为表征的人力资本水平得到较快提升。随着我国教育事业的加速发展,尤其是高等教育大众化的快速推进,我国人均受教育年限的确得到了较大提高,譬如1990年仅为6.26年,到2014年提高到9.34年,且东部发达地区更高,达到10.00年,其中北京、上海最高分别达到了12.3、11.1年,已接近发达国家水平;尤其是80、90后新生代劳动者人均受教育年限得到了很大提高,于2014年已达到了12.53年,且东部发达地区更高,达到了13.86年,其中北京、上海最高,达到16.4、15.2年,已超过了当前美国(13.4年)、法国(13.1年)和日本(11.1年)的人均受教育年限[4]。另一方面,以专利申请量为表征的技术水平获得较大提高。随着科技强国战略、创新驱动战略、“中国制造2025”等一系列以推动科技创新为根本目标的国家重大发展战略的实施,我国科学技术获得稳步发展,以专利申请量为表征的科技水平也得到稳步提升。从国内看,2014年我国专利申请量(22.10万件)为1990年专利申请量(3.66万件)的60倍,其中发明专利数(92.82万件),为1990年发明专利数(0.58万件)的137倍。从国际看,根据世界知识产权组织发布的2015年度《世界知识产权指标》,2014年全球发明专利申请量总计提交了约270万件,其中中国提交的发明专利申请量为92.82万件,连续四年位居全球第一,并且是全球排名第二的美国(57.88万件)和排名第三的日本(32.59万件)的总和。由此可见,中国已经成为全球名符其实的专利申请大国和知识产权大国。

然而,在我国人均受教育年限得到较快增长,技术水平也得到明显提高的情况下,制造业结构调整与转型升级的结果却并不理想。产业结构经过多年的优化调整与转型升级,到2014年我国技术密集型制造业生产总值占制造业总产值比重仍仅为31.23%,不仅低于资本密集型制造业37%的比重,甚至还低于劳动密集型制造业31.77%的占比,较1990年的20.13%只提高了11.1%,更严重的问题是,较2003年34.02%的比重反而下降了2.79个百分点,和2000年30.56%的水平相差无几。这似乎表明,自2003年以来,我国技术密集型制造业比重不升反降,制造业结构调整与转型升级收效甚微,这和美、日、欧等发达国家的经验事实相去甚远。

那么,在以人均受教育年限为表征的人力资本水平和以专利申请量为表征的科学技术水平均得到较快提升的情况下,为什么我国制造业结构调整与转型升级的结果却并不理想?又是什么因素阻碍了人力资本积累与技术进步对制造业升级的推动作用?如何才能有效地发挥人力资本积累与技术进步对制造业升级的促推作用?这些问题值得我们深入思考和分析。本研究旨在解答这些问题上做出有益探讨。

二、文献综述

纵观国内现有文献,有关人力资本、技术进步对制造业升级影响的研究,主要集中在以下三个方面。

其一,人力资本对制造业升级的影响。现有文献大多认为人力资本的积累与产业升级存在着正相关的关系。其中很多学者从人口红利的角度来研究人力资本对产业升级的影响,蔡昉(2010)谈到过数量型人口红利,即人口数量增长为经济增长带来了额外效益来源[5]。而随着新增长理论的发展,相关领域的学者们越来越多地关注,由人均受教育年限增加等劳动力素质提高,给经济带来额外增长源泉的质量型人口红利[6-8],他们大多认为,产业的升级过程中,首先由数量型人口红利起作用并占据主导地位,随着产业的进一步升级,之后质量型人口红利将逐渐显现出,并不断增强,最后逐步取代数量型人口红利的主导作用[9-10]。王健等(2013)采用动态面板GMM方法,实证检验人力资本与产业结构的这种正相关关系,得出人力资本每增加1%,非农产业产值和非农产业就业的比重及第三与第二产业产值之比,分别增加0.056、0.216和0.513个百分点[11]。

其二,技术进步对制造业升级的影响。许多学者大多都认为技术进步能够显著地促进制造业升级。黄茂兴等人(2009)利用1991-2007年分省份的面板数据,通过相关数学模型检验了技术进步、产业升级和经济增长三者之间的内在关系,其得出技术进步有利于产业升级,但不一定有利于经济增长,各个省份或地区还需要根据自身的要素禀赋条件,选择适合自身发展的技术,来实现产业升级促进经济发展[12]。郑谦(2010)研究发现资源型的产业如果不通过人才培养和技术积累来实现技术进步,并促进资源型产业转型升级,必然会随着资源的衰竭而衰竭[13]。薛继亮(2013)利用2003-2011年的数据,通过实证检验发现技术进步与产业升级之间有明显的正向相关性,并且技术进步主要通过自主创新的方式来助推产业升级[14]。徐赞等人(2015)研究得出产业的技术升级,尤其是主导产业的技术升级会降低对国外中间品进口依存度,有利于提升我国企业在全球产业分工体系中的地位,促进产业升级和促进经济的发展[15]。

其三,人力资本和技术进步二者相互作用,共同推进制造业升级。张若雪(2010)使用省级面板数据和固定效应(FE)模型检验得出,产业升级关键需要依靠技术进步和人力资本的积累,并且企业自身技术进步和劳动力人力资本投入之间存在互补关系,劳动力人力资本投入对企业技术进步有显著的正影响,其贡献率为2.63%[16]。官华平(2011)认为人力资本与技术进步之间存在这双向因果关系,即技术进步提高了人力资本的收益水平进而有利于增加人力资本的投入,同样人力资本的积累又会提升技术进步和技术进步的收益率,是技术进步的推动力量,其通过运用mincer 模型实证检验发现,较高的人力的资本积累,只有同技术进步相匹配,才能更有利于产业转型升级的实现[17]。李飞跃等(2012)通过实证研究得出,发展中国家只有遵循人力资本构成匹配于技术结构的原则,才能提高自身具有比较优势的要素的生产效率,促进产业升级和经济发展[18]。薛继亮(2015)基于2001年~2010年省级面板数据,利用尼尔森—菲尔普斯模型通过实证研究得出,中国技术进步的源泉来自人力资本[19]。

综上所述,现有文献基本上都赞同人力资本的积累和技术进步有利于产业升级,并且大多认为推进产业升级的关键在于技术进步,而技术进步的关键在于人力资本的积累。但是从人力资本、技术进步的视角去研究人力资本积累速度和技术进步速度是否与制造业升级速度相匹配的文献则较为少见。本文试图从这些方面做出一些有意义的研究,以便通过对研究结果分析,找出促进制造业升级速度能与人力资本和技术进步提升速度相匹配的可行的有意的政策和建议。

三、理论分析与模型构建

(一)理论分析

人力资本水平的提高将通过影响要素禀赋结构、就业偏好、收入水平、消费结构、技术创新能力等多途径间接作用于制造业升级;而技术进步则是驱动制造业升级的内生动力,它是通过作用于产品与工艺的更新换代、要素禀赋结构变化、产业间相对成本变化等多途径直接作用于制造业升级;此外,人力资本积累与技术进步还会交互影响、相互促进,共同作用于制造业转型升级。

(1)人力资本积累影响制造业升级的理论分析。一是人力资本积累通过影响劳动者的择业观念来作用于制造业升级。人力资本积累实际上就是指劳动者通过教育、培训、学习、实践等途径,使劳动者的专业知识和劳动技能等综合素质得到不断提升的过程。由于人力资本的不断积累,即劳动者综合素质的不断提升,其就业观念也会随之不断提升,其择业行为也会随之改变,即偏好工作条件相对更好、发展空间更大、知识能力发挥更充分有效,且薪酬待遇相对更高的高端产业部门。从而引发人力资本及相关要素不断从低端产业部门向高端产业部门流动,继而驱动制造业由低端向高端转型升级。二是人力资本积累通过影响收入水平与消费结构作用于制造业升级。人力资本水平即专业知识与技术技能水平,是影响收入与消费水平的决定性因素。一般来说,一个国家或地区的人力资本积累速度越快,人力资本水平越高,其人均收入与消费水平也越高。根据需求层次理论与需求相似理论,人均收入水平越高的国家与地区,人们在满足了较低层次的生理需求与安全需求之后,就会追求更高层次的尊重需求与自我价值,就越偏好产品的个性化与多样化,对产品质量、风格、档次等的要求也会越来越高,消费与需求结构随之升级,继而驱动产业转型升级。

(2)技术进步影响制造业升级的理论分析。一是技术进步通过促进产品与工艺的更新换代推动制造业升级。随着科学知识的积累与技术创新能力的增强,新技术、新工艺将得到不断的开发与应用,并促成科技含量更高、品质更好、功能更强、设计更美观、样式更丰富,能满足人们更高要求的高端产品,逐步取代原有低端产品。而在这一新产品、新工艺取代原有旧产品、旧工艺的过程中,便实现了产品与产业的转型升级。二是技术进步通过降低生产成本来推动制造业升级。科技进步带来的新技术、新工艺的开发与应用,会大幅度优化生产流程与生产工艺,会大幅度降低生产成本,会大幅度提高市场竞争力,会导致高技术、高生产率、高利润、低成本产业部门的不断扩张;同时也会导致低技术、低生产率、低利润、高成本产业部门的逐步萎缩,继而驱动产业转型升级。

(3)人力资本与技术进步交互影响制造业升级的理论探讨。一是人力资本积累与技术进步通过改变要素禀赋结构作用于制造业升级。人力资本与技术进步是当今知识经济时代推动产业发展与转型升级最富有活力的生产要素,也是驱动产业升级与经济增长的高级要素,具有边际收益递增性,这是它优于物化资本边际效益递减性的显著特征。因此,无论是人力资本的积累,还是技术水平的提高,都必将导致人力资本要素或技术要素对劳动、资本、土地及其他原材料等生产要素的替换,实现高级生产要素对低端生产要素的替代,继而驱动制造业升级。二是人力资本积累通过作用于技术进步影响制造业升级。人力资本既是科技创新的主体,又是科学技术传播与成果产业化的主体,人力资本积累速度越快,人力资本水平越高,科技创新能力就越强,科学技术传播就越快,科技成果转化率也就越高。人力资本水平是影响技术进步最直接、最主要的因素。三是技术进步会通过改变要素收益结构促进人力资本积累,继而作用于制造业升级。随着科学技术的不断进步,新产品、新工艺将不断取代原有的旧产品、旧工艺。根据生命周期理论与技术创新理论,新产品、新工艺一旦商业化成功,就会带来更大的发展空间和更高的利润率。由于技术的外溢性,这将吸引更多企业与个人加大人力资本投入,通过教育、培训、学习、实践,以尽快掌握新技术、新工艺、新产品研制方法,而这一过程也会极大地促进人力资本积累,继而驱动新一轮的技术创新与产业转型升级。

(二)模型构建

综上所述,理论上而言,人力资本积累与技术进步都会对制造业升级产生明显的推动作用。因此,本研究用S代表制造业升级,Eduyears表示人力资本、Patent表示技术进步,则制造业升级可以用人力资本、技术进步的函数形式来表示为:

S=f(Eduyears,Patent)

(1)

此外,现有文献普遍认为,影响制造业升级的重要因素还包括城市化水平、FDI等。因此,综合考虑现有相关研究成果和数据的可获得性及检验结果的合理性,本研究以Urban表示城市化水平、FDI表示外商直接投资,从而重新将计量方程调整为:

lnSit=θ0+θ1lnEduyearsit+θ2lnPatentit+γ1lnUrbanit+γ2lnFDIit+ξit

(2)

式(2)中,i表示三次产业(i=1, 2, 3),t表示时间(t=1990~2014);θ0为常数项,θ1-2和γ1-2为相应的弹性系数;ξit为随机误差项,以反映其他未知因素对制造业升级的影响。

四、数据说明与测算

本研究样本为1990~2014年31个省(市),数据来源于1991~2015年《中国统计年鉴》和31个省(市)的《省(市)统计年鉴》、《中国人口与就业统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》。下面是相关变量和测度的说明。

(1)制造业升级指标Si。本研究按照国家统计局对制造业细分行业的分类标准,将制造业分为31个细分行业。并在此基础上,借鉴阳立高等(2014)[20]关于制造业三大类产业分类的研究成果,最终将制造业分为劳动、资本、技术密集型制造业三大类型。三大类制造业所包含的制造业细分行业,如表1所示:

表1 制造业分类

本研究用制造业升级指标Si作为被解释变量,i=1, 2, 3,分别表示劳动、资本、技术密集型制造业。制造业升级指标Si的值为制造业三大类产业工业生产总值Sm和制造业工业总产值S总的比值,其计算公式如下:

(3)

(4)

(5)

式(1)、(2)和(3)中,m=i=1, 2, 3,分别表示劳动、资本、技术密集型制造业,j表示制造业31个细分行业;Sm分别表示劳动、资本、技术密集型制造业生产总值,S总表示制造业工业总产值,Sij表示制造业31个细分行业产值。制造业升级是指在制造业三大类产业中,劳动密集型制造业生产总值占制造业总产值的比重不断下降,资本密集型制造业占比先升后降,技术密集型制造业比重不断上升的动态过程。本研究用S1、S2、S3分别代表劳动、资本、技术密集型制造业。数据来源于1991~2015年31个省(市)的《省(市)统计年鉴》。

(2)人力资本Eduyears的测度。人力资本通常是指经过教育、培训、学习而凝聚在劳动者身上的,能够创造经济社会价值的知识、技术技能、能力与素质的总和,是影响产业升级与经济增长的主要因素[21]。人力资本水平更多地是采用人均受教育年限来衡量。一般认为,劳动者人均受教育年限越长,人力资本水平越高。劳动者人均受教育年限计算公式如下:

(6)

式(6)中,ST1-7分别表示小学、初中、高中、大专、本科、硕士与博士当年的入学人数,所乘数字为当年相应学历规定的学制学年数,例如:小学学制为6年;N为6岁及以上人口数。数据来源于1991~2015年《中国教育统计年鉴》和《中国人口与就业统计年鉴》。

(3)技术进步Patent的测度。专利申请量或授权量一般能较好地反映一国或地区的技术进步状况或科学技术水平。一般认为,专利申请量或授权量越多,技术进步越快,技术水平越高。考虑到专利授权量相对于技术进步来说具有一定的滞后性,因此,参照Cloodt等(2006)[22]的做法,本研究用专利申请量来衡量技术进步状况,数据来源于1991~2015年《中国科技统计年鉴》。

(4)其他变量。一是城市化水平Urban,用各省(市)城镇总人口数除以总人数得到,数据来源于1991~2015年《中国统计年鉴》;二是FDI,用外商在华直接投资额表示,全国及31个省(市)FDI数据,也可以从历年《中国统计年鉴》中获取。我国31个省(市)各变量的样本统计值,见表2。

五、计量检验与结果分析

(一)计量检验

在进行面板数据计量估计之前,需要先通过F检验、LM检验、Hausman检验、Wooldridge检验与LR检验等相关面板数据模型检验,对模型是否存在固定效应、随机效应及混合效应进行判定,并确定是否存在自相关、异方差及内生性等问题,以确定所要选取的估计模型。表3报告了被解释变量为制造业升级(劳动、资本、技术密集型制造业)时的面板模型检验结果。

表2 人力资本、技术进步和制造业升级等变量的样本统计值

从表3可以看出,被解释变量为劳动、资本与技术密集型制造业的检验模型都具有固定效应与随机效应,都存在自相关与异方差问题,且都不存在内生性问题。然而,被解释变量为劳动与资本密集型制造业的Hausman检验结果显著,拒绝了“采用随机效应模型”的原假设,而被解释变量为技术密集型制造业的Hausman检验结果却不显著,接受了“采用随机效应模型”的原假设。因此,被解释变量为劳动与资本密集型制造业的检验需要选择固定效应模型,而为技术密集型制造业的检验需要选择随机效应模型。但由于三个模型都需要进行自相关与异方差问题的处理,所以,最终检验模型选择如下:劳动与资本密集型制造业选择控制了“固定效应”的可行的广义最小二乘法(FGLS)模型,而技术密集型制造业则采用随机效应的可行的广义最小二乘法(FGLS)模型。

(二)全国样本的初步估计结果及其分析

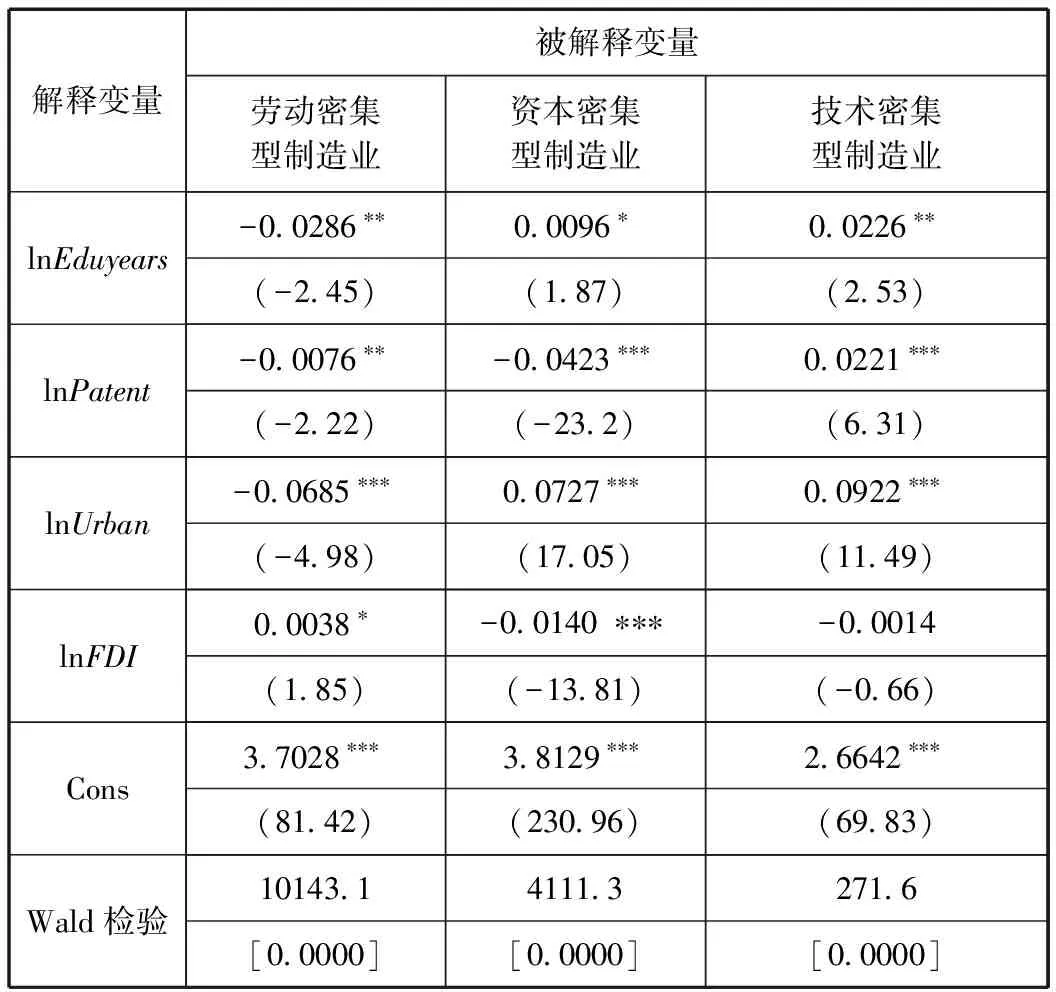

本研究采用可行的广义最小二乘估计模型(FGLS),来解决长面板存在的异方差与自相关问题,检验了被解释变量为制造业升级(劳动、资本与技术密集型制造业占比变化)的估计结果,见表4。

表3 三大类制造业估计模型选择的计量检验结果

表4 全国层面人力资本与技术进步影响制造业升级的面板FGLS估计结果

注:( )中为t统计量,[ ]中为统计量伴随概率;***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

(1)人力资本积累对制造业升级的影响效应。总体而言,人力资本积累,即人均受教育年限增加对劳动密集型制造业的影响显著为负,而对资本与技术密集型制造业的影响显著为正。具体来说:人均受教育年限Eduyears每增加1%,劳动密集型制造业占比将下降0.029%,而资本与技术密集型制造业比重将分别增加0.01%与0.023%。这表明以人均受教育年限为表征的人力资本水平的提高有利于推进制造业升级,但对S3的影响效应仅为0.023个百分点,也说明当前我国人均受教育年限的提高对制造业升级的促进力度不大,正向效用不强,人力资本积累对制造业升级的促推效用尚未得到有效发挥。

这可能是因为,随着我国教育事业尤其是高等教育大众化的快速发展,虽然接受高等教育的劳动者人数大幅增长,人均受教育年限大幅延长,但是,在当前教育体制和人才培养模式严重滞后于生产实践与市场需求的情况下,所培养人才的实际应用与创新能力却没有得到相应的提升,人力资本的实际水平并没有得到同步提升。当前我国各层次学校尤其是高校人才培养普遍存在如下问题:人才培养和市场需求严重脱节,人才培养目标不明确,人才培养过程“千篇一律、千人一面”,人才培养普遍存在“五重五轻”现象,即:重理论,轻实践;重知识,轻能力;重基础知识与基本技能训练,轻创造性思维与创新能力培养;重统一要求,轻个性化发展;重智力因素,轻非智力因素培养。因此,在这样的教育体制与人才培养模式下,实际人力资本水平和科技创新能力很难随着人均受教育年限的延长而同比同步上升,从而严重地削弱了以人均受教育年限来衡量的人力资本水平对制造业升级的促推作用。

(2)技术进步对制造业升级的影响效应。估计结果表明,以专利申请量衡量的技术水平Patent的增长对劳动密集型制造业S1与资本密集型制造业S2的影响显著为负,而对技术密集型制造业S3有着显著正向影响。具体来说,Patent每增加1个百分点,S1和S2将分别减少0.008%与0.042%,而S3则能提高0.022个百分点。这说明技术进步已经发挥了对产业升级的促进作用,技术水平的提高有利于推动制造业升级。但Patent对S3的推动效用仅为0.022%,也表明当前以专利申请量为表征的技术水平对技术密集型制造业发展和制造业转型升级的作用力度不大,推动效用不强。这可能是因为,在当前我国“重数量,轻质量;重立项,轻结项”的科研管理体制与成果评价机制,和分散、零星、个体户式的技术创新方式下,专利数量虽然上来了,但专利质量并没有跟上来,涉及产业共性、关键技术的专利更是少之又少。作为专利申请数量世界第一的“专利大国”,却仍然是全球最主要的技术进口国、受让国,甚至于申请专利的企业不足1%,而拥有自主知识产权核心技术的企业不足0.03%,各主要产业共性、关键技术及核心零部件主要依靠进口。再加之校企合作流于形式,科技成果商业化模式不成熟,科技成果转化率极低,高校科技成果转化率甚至低于10%。这导致我国实际技术创新能力远远低于以专利申请量为表征的技术水平,使以专利申请量为表征的技术水平的产业升级推动效用大打折扣,作用力度较小。

(3)各控制变量对制造业升级的影响效应。一是城市化Urban对劳动、资本与技术密集型制造业的影响分别显著为负、显著为正、显著为正,即对制造业升级有明显促进作用。结论和经济学规律相吻合。二是外商直接投资FDI对劳动、资本与技术密集型制造业的影响分别显著为正、显著为负、为负不显著,即FDI并不有利于推动我国制造业升级。这可能和外商到华投资主要看中我国相对廉价的劳动力,而非资本与技术,外资主要流向劳动密集型制造业有关。

(三)分地区样本的估计结果及其分析

我国幅员辽阔,各地区,尤其是东、中、西部地区,人均受教育程度、技术创新能力、城市化水平及引进FDI的情况存在很大的差异性,而这些差异对各地区产业发展、产业布局与转型升级的影响也会有很大变化。因此,为探讨各地区人力资本与技术进步对制造业升级的影响效应,本研究将全国31个省(市)归类为东、中、西部三类地区,分别分析了各地区人力资本与技术进步对其制造业升级的影响效应,分地区计量检验与估计结果,见表5。

(1)人力资本Eduyears对东、中、西部地区制造业升级的影响效应差异较大,作用强度从东至西依次递减,且对西部地区推动作用不明显。具体来说,人力资本对东、中、西部地区劳动密集型制造业的影响均显著为负;对中、西部地区资本密集型制造业影响显著为正,而对东部为负;对东、中部地区技术密集型制造业影响显著为正,而对西部显著为负。且从系数来看,人力资本对东部地区技术密集型制造业0.378%的作用强度明显高于对中部的0.057%。这说明,一是人力资本在东部地区对制造业升级的推动效应已经比较明显,作用强度相对较大,且在人力资本积累加速的强力推动下,东部地区产业升级走在前面,有望提前跨越资本密集型制造业比重先升后降的拐点,率先进入产业结构高端;二是人力资本对中部地区产业升级的推动效应也日益显现,但当前对资本密集型制造业的支撑效用仍大于技术密集型,中部地区制造业升级仍任重而道远,尚未跨越资本密集型制造业占比上升的拐点;三是西部地区不仅教育相对落后,而且产业结构也很落后,人力资本积累对产业升级的作用还主要表现在对资本密集型制造业的推动作用上,如何加快西部地区教育事业发展,提高人力资本对产业升级的促推作用,应成为政策关注的重点。

(2)技术进步Patent能显著促进东、中部地区制造业升级,但对西部地区产业升级推动作用不明显。具体表现为,一是技术进步对东部地区劳动、资本与技术密集型制造业的影响分别显著为负、显著为负与显著为正。这说明,东部地区技术创新能力相对较强,制造业结构相对高端,技术进步对制造业升级的促进作用明显,且有望推动制造业升级跨越资本密集型制造业发展倒U曲线的拐点,率先进入高端行列。二是技术进步影响中部地区劳动、资本与技术密集型制造业的效用分别显著为负、显著为正与显著为正。这表明中部地区技术创新能力也明显提高,技术进步对制造业升级促进作用明显,但也说明中部地区制造业结构仍落后于东部地区,技术密集型制造业应成为中部地区产业布局的重中之重。三是技术进步对西部地区劳动、资本与技术密集型制造业的影响分别显著为正、显著为正、为正但不显著。这说明西部地区技术创新能力严重不足,创新活动仍集中于劳动与资本密集型制造业,而技术密集型制造业相对较少,技术进步对产业发展的贡献还主要表现为对中、低端产业的促进作用,而非高新技术产业。

表5 分地区人力资本与技术进步影响制造业升级的面板FGLS估计结果

注:( )中为t统计量,[ ]中为统计量伴随概率;***表示p<0.01、**表示p<0.05、*表示p<0.1。

东部地区包括北京01、天津02、河北03、辽宁06、上海09、江苏10、浙江11、福建13、山东15、广东19和海南21等11个省(市);中部地区有8个省级行政区,分别是山西04、吉林07、黑龙江08、安徽12、江西14、河南16、湖北17、湖南18;西部地区包括的省级行政区共12个,分别是内蒙古05、广西20、重庆22、四川23、贵州24、云南25、西藏26、陕西27、甘肃28、青海29、宁夏30、新疆31。

(3)各控制变量对制造业升级的影响。一是城市化水平Urban对东、中、西部地区制造业升级均具有一定的推动作用。随着城市化水平的提高,东、中、西部地区劳动密集型制造业比重均显著下降,资本密集型制造业占比都显著提升,但只有东部地区技术密集型制造业占比明显提高,而对中、西部地区技术密集型制造业的影响虽然为正,却不显著。这可能和当前中、西部地区城市化进程缓慢,城市化水平较低,严重滞后于产业发展尤其是高新技术产业发展要求有关,使城市化对高新技术产业发展的支撑作用尚未完全体现出来。因此,探讨如何加速推进中、西部地区新型城市化进程,为高新技术产业发展提供良好的基础设施条件,以加快产业转型升级步伐,应成为政策探讨的题中之意。二是FDI对东、中、西部地区制造业升级的影响效应虽然存在一定差异,但对各地区技术密集型制造业均没有推动作用,而且对东、中部地区劳动密集型制造业还有显著推动作用。这说明,过于看重我国廉价劳动力成本的FDI,如果不能优化其结构,非但不能促进制造业升级,反而会起到一定的阻碍作用,各地区引进外资的政策措施急需调整优化。

六、主要结论与启示

(1)人力资本水平的提高对制造业升级有一定的促进作用,但总体推动力度不大,且从东部向中、西部依次递减。其主要原因可能是,在我国教育事业尤其是高等教育快速发展的过程中,过于注重提高学历层次和人才数量,而没有注重应用型和技能型人才的培养,导致人才培养和市场需求相脱节,从而导致实际人力资本积累速度严重滞后于人均受教育年限增长速度。因此,要加快推进教育体制机制改革,加速人才培养模式创新,推进校企深度合作,以市场需求为导向,校企联合培养为企业、为市场所需求的高层次创新型人才和高技术技能型人才,使人力资本积累和人均受教育年限同比同步增长,使科技创新能力和技术技能水平得到同比同步提升,使人力资本对制造业升级的推动作用得到充分有效地发挥。尤其是要多途径、多举措加大对西部地区教育的投入力度和优秀师资支持力度,促进西部地区发展高新技术产业,缩小区域经济差距。要通过加大中央财政拨付,东部发达地区政府及学校的资金与师资一对一帮扶等举措等,切实推进西部地区教育尤其是高等教育事业快速发展,加快提高西部地区人力资本水平,为加速推进西部产业转型升级与跨越式发展提供人力资本支持。

(2)技术进步有利于促进制造业升级,且作用强度东部最明显,中部较明显,西部不明显,总体推动效用不充分。技术创新能力,尤其是共性、关键技术攻关能力远远低于以专利申请量为表征的技术水平。专利质量不高,产业共性、关键技术创新能力严重不足成为制约产业升级的瓶颈。因此,在当前我国已经成为全球第一“专利大国”,却仍是“技术创新小国”的情况下,一是要加快创新科研管理体制与成果评价机制,加快建立与完善以市场需求和预期经济社会效益为主导的,充分引入市场竞争机制尤其是第三方评价机制的,从科研项目的“指南制定—项目申报—项目评审—项目立项—过程监管—成果验收—成果转化”全过程实现公开透明、公平公正、竞争择优的科研管理与评价机制,让真正优秀的科研人才和高水平的科研成果脱颖而出,大幅提高科研投入的成果产出水平。二是强力推进产学研深度合作,加快建立与完善以高质量、高水平科研成果,尤其是产业共性、关键技术突破为导向的科技创新体制及相关配套激励机制,加快实施一批以突破产业共性、关键技术为导向的国家重大技术创新工程,营造有利于出高、精、尖科技成果的制度与社会氛围。三是创新科研人才尤其是高校教师的职称评审与职务晋升的考核机制,突出高质量、高水平、代表性科研成果,尤其是成果实现转化且经济社会效益见好的科研成果在职称晋级与职务晋升中的关键作用,加大对促进科技进步与服务经济社会发展做出重大、突出贡献的科研人才的激励力度。总而言之,要多举措、多途径、大力气提高我国技术创新能力,尤其是共性、关键技术创新能力,大幅提高技术进步对产业升级的推动作用。

(3)城市化水平的提高有利于推动制造业升级,但作用强度仍然是东强西弱;而当前FDI的增加非但不能促进制造业升级,如果引导不当,反而可能成为产业升级的阻碍因素。因此,一是要加快推进中西部新型城镇化进程,尤其是要加大对中、西部特别是西部基础设施建设落后地区交通、水电等基础设施建设的投入力度,加速提高中、西部尤其是西部落后地区基础设施建设水平和新型城市化水平,营造良好硬件环境,建设美丽中西部,大幅提高中西部地区吸引高层次人才、资金与高端项目的能力,促推中西部地我产业转型升级与结构优化。二是要加快调整FDI政策,优化FDI结构,发挥FDI对我国制造业结构优化与转型升级的推动作用。相对改革开放之初,我国劳动、资本与技术等生产要素密集度已经发生了很大变化,有的发生了根本性逆转。如原本丰裕而廉价的劳动力资源正变得越来越稀缺与昂贵,原来稀缺与昂贵的资本要素已经变得相当丰裕且廉价,技术要素也得到一定程度的积累。因此,要适应新形势、新情况,加快调整在当时资本与技术要素极其稀缺,而劳动力极其丰裕的情况下,为引进FDI而做出的外资政策。在全国一盘棋的大框架下,各地区要根据各自要素禀赋结构情况,加快制定与推进实施差别化FDI政策,既要取消普通FDI的超国民待遇,又要逐步提高劳动密集型FDI的进入门槛,还要逐步对资源消耗型、环境污染型FDI进行限制甚至禁止,更要下大力气营造良好的软、硬环境,吸引能够填补国内空白的技术密集型FDI,发挥FDI对产业结构优化与转型升级的正向效应,促推制造业转型升级。

[1]SOLOW R M.A Contribution to the theory of economic growth[J].Quarterly Journal of Economics, 1956, 2(70): 65-94.

[2]SWAN T W.Economic growth and capital accumulation[J]. Economic Record, 1956, 3(63) : 334-361.

[3]ROMER P M.Endogenous technological change[J]. Journal of Political Economy, 1990, 12(5): 71-102.

[4]COLIN C.The conditions of economic progress[M]. London: Macmillan and co, Limited.1940.

[5]蔡 昉.人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J].经济研究, 2010(4): 4-13.

[6]CANNING D.The impact of aging on Asian development[J].World Bank Economic Review, 1997, 13(12): 419-455.

[7]ERLANDSEN S, ENYMOEN E.Consumption and population age structure[J].Journal of Population Economics, 2008, 21(3): 505-520.

[8]CANNING B.Economic growth and the demographic transition.The NBER Working Paper, 2001.

[9]BLOOM D E.Does age structure forecast economic growth?[J].International Journal of Forecasting, 2007, 23(3): 569-585.

[10]樊艳华, 袁建华, 史 正.论我国未来人口与可持续发展[J].科学决策, 2014(3): 1-29.

[11]王 健, 李 佳.人力资本推动产业结构升级:我国二次人口红利获取之解[J].现代财经, 2013, (6): 35-78.

[12]黄茂兴, 李军军.技术选择、产业结构升级与经济增长[J].经济研究, 2009(7): 143-151.

[13]郑 谦.资源型区域技术创新与产业转型的耦合机理[J].资源开发与市场, 2010, 26(1): 37-40.

[14]薛继亮.技术选择与产业结构转型升级[J].产业经济研究, 2013 (6): 29-37.

[15]徐 赞, 李善同.中国主导卢业的史化与技术升级:基于列昂惕夫天际图分析的拓展[J].数量经济技术经济研究, 2015 (7): 21-38.

[16]张若雪.人力资本、技术采用与产业结构升级[J].财经科学, 2010 (2): 66-74.

[17]官华平, 谌新民.珠三角产业升级与人力资本相互影响机制分析:基于东莞的微观证据[J].华南师范大学学报(社会科学版), 2011, 5(5) : 95-102, 160.

[18]李飞跃, 葛玉好, 黄玖立.技术技能结构、人力资本构成与中国地区经济差距[J].中国人口科学, 2012 (4): 35-46, 111.

[19]薛继亮.技术选择与产业结构转型升级[J].产业经济研究, 2013 (6): 29-37.

[20]阳立高, 谢 锐, 贺正楚, 韩 峰, 孙玉磊.劳动力成本上升对制造业结构升级的影响研:基于中国制造业细分行业数据的实证分析[J].中国软科学, 2014(12): 136-147.

[21]张国强, 温 军, 汤向俊.中国人力资本、人力资本结构与产业结构升级[J].中国人口.资源与环境, 2011, 21(10): 138-146.

[22]CLOODT M, HAGEDOOM J, KRANENBURG H V. Mergers and acquisitions: Their effect on the innovative performance of companies in High-tech industries[J].Research Policy, 2006, 35(4): 642-654.