归龙汤联合西药治疗糖尿病足对患者血液流变学及血管内皮细胞功能的影响

刘惠洁

洛阳市第一中医院周围血管科,河南 洛阳 471000

糖尿病足是糖尿病常见慢性并发症,由于易反复发作且治疗难度较大,现代医学认为神经、血管病变互相作用是基本病机[1],中医治疗糖尿病足具有疗效确切、毒副作用小等优势[2]。本研究采用温阳养血、活血通络方归龙汤治疗糖尿病足患者,以患者的血管内皮细胞功能及血液流变学为观察指标,并与常用治疗方案进行比较,现将结果报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取本院2015年5月—2017年5月治疗的160例糖尿病足患者为研究对象,按照随机数字表法分为A、B、C组,分别为55、55、50例。A组男24例,女31例;平均年龄(52.3±7.5)岁;糖尿病足病程平均(5.4±2.3)年。B组男26例,女29例;平均年龄(53.1±7.4)岁;糖尿病足病程平均(5.5±2.1)年。C组男24例,女26例;平均年龄(51.6±8.2)岁;糖尿病足病程平均(4.9±2.9)年。3组基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 采用《中国2型糖尿病防治指南(2013年版)》[3]中糖尿病的诊断标准,Wagner分级属0级。

1.3 辨证标准 采用《糖尿病中医防治指南》[4]中的阳虚血瘀型辨证标准,症见手足麻木,肢末时痛,下肢刺痛,夜间痛,神疲倦怠,腰腿膝软,舌淡紫、苔薄白,脉沉涩。

1.4 纳入标准 符合诊断标准和辨证标准;年龄18~65岁;进入临床研究前1月未服用过其他药物;患者自愿配合且签署知情同意书。

1.5 排除标准 年龄<18岁或>65岁;伴有糖尿病足溃疡病史;伴肝、肾、心、肺等严重内科疾病;因药物、毒物解除导致的肢体感觉障碍;合并感染、昏迷、心肌梗死、中风、糖尿病酮症酸中毒等严重并发症;合并其他可能导致肢体缺血的疾病。

2 治疗方法

所有患者均给予常规基础治疗,包括饮食和血糖控制,指导患者适量运动,予抗感染治疗,对局部创面进行清创处理,清除坏死组织。

2.1 A组 单纯给予归龙汤治疗,处方:赤芍15 g,路路通、银杏叶、地龙各12 g,当归尾、桂枝各10 g,细辛3 g。随症加减:气虚重者加白术、党参各15 g;阴虚较重者加知母、黄柏各15 g;血虚者加熟地黄15 g;血瘀重者加红花、桃仁各10 g。每天1剂,高压浓缩煎煮至400 mL,每天早晚各服1次,每次200 mL,持续治疗1月为1疗程,共治疗3疗程。

2.2 B组 单纯给予西药治疗,依帕司他片(扬子江药业集团南京海陵药业有限公司,规格:每片50 mg),每次口服1片,每天3次,持续治疗1月为1疗程,共治疗3疗程。

2.3 C组 予归龙汤联合B组西药治疗,用药方案同上。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标 ①症状积分评价[5]:包括疼痛感、间歇性跛行、冷沉重感、麻木感4个项目,均依据不同程度赋值0~4分,分数越高表示程度越严重。②血液流变学指标:采用SA-5000型全自动血流变测试仪及配套试剂,根据操作说明严格操作,在37℃下3 000 r/min离心30 min,4 h内测定全血高切黏度(HBV)、全血低切黏度(LBV)、血浆黏度(PV)、全血还原黏度(WBRV)、红细胞压积(HCT);③抽取外周血经3.8%枸橼酸钠离心,取上层血浆分装,放置于-80℃冷冻保存,以酶联免疫吸附试验(ELISA)双抗体夹心法检测可溶性血管内皮细胞蛋白C受体(sEPCR)水平,以免疫比浊法检测血管性血友病因子(vWF)水平;④比较3组的不良反应发生率。

3.2 统计学方法 应用SPSS19.0软件处理数据。计量资料以(±s)表示,多组间比较采用重复测量的方差分析,两两对比采用LSD检验;计数资料以构成比(%)表示,采用χ2检验;等级资料多组间对比采用Kruskal-Wallis秩和检验,两两对比采用Mann-Whitney秩和检验。两两对比以Bonferroni法调整检验水平,P<0.05表示差异有统计学意义。

4 疗效标准与治疗结果

4.1 疗效标准 痊愈:症状积分较治疗前降低≥95%;显效:症状积分降低70%~94%;有效:症状积分降低30%~69%;无效:症状积分降低<30%。采用尼莫地平法计算症状积分降低率。

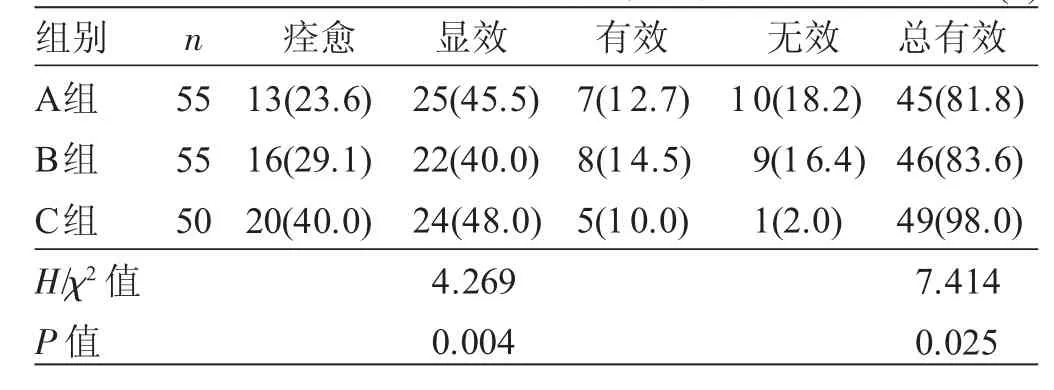

4.2 3组临床疗效比较 见表1。A、B组总有效率比较,差异无统计学意义(P>0.05);C组总有效率高于A、B组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

4.3 3组治疗前后血液流变学指标比较 见表2。A、B组HBV、LBV、PV、WBRV、HCT比较,差异均无统计学意义(P>0.05);C组 HBV、LBV、PV、WBRV、HCT均低于A、B组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表1 3组临床疗效比较 例(%)

4.4 3组治疗前后血管内皮细胞功能比较 见表3。A、B组sEPCR、vWF比较,差异均无统计学意义(P>0.05);C组sEPCR、vWF均低于A、B组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表2 3组治疗前后血液流变学指标比较(±s) μg/min

表2 3组治疗前后血液流变学指标比较(±s) μg/min

?

表3 3组治疗前后血管内皮细胞功能比较(±s)

表3 3组治疗前后血管内皮细胞功能比较(±s)

组别A组B组C组F值P值s E P C R(n g/m L) v W F(%)治疗前1 7 4.2±7 5.6 1 7 2.3±7 6.4 1 7 5.5±7 7.1 0.9 4 6 0.3 0 6治疗后1 6 4.8±5 4.2 1 6 8.2±5 9.3 1 4 4.8±4 2.6 1 2.6 9 6 0.0 0 0治疗前1 7 5.6±4 5.2 1 7 7.6±4 6.8 1 7 5.5±4 9.0 1.4 6 9 0.1 5 8治疗后1 5 9.3±3 5.5 1 6 0.2±3 4.8 1 4 4.2±2 9.3 1 0.0 3 0 0.0 0 0

4.5 不良反应 A组未见明显不良反应出现;B组2例腹胀,2例轻度过敏反应,表现为轻度皮疹、红斑各1例,1例肝功能增高,1例恶心呕吐,总发生率10.9%(6/55)。C组1例腹胀,1例轻度瘙痒,2例恶心呕吐,总发生率8.0%(4/50)。3组比较,差异无统计学意义(χ2=5.966,P=0.051)。

5 讨论

根据糖尿病足的临床表现,可将其归属于中医学消渴、痛证、血痹等范畴。中医学认为此病属本虚标实之证,实为血行迟滞,虚则为阳气亏虚,脉络收缩,不能温煦四肢,造成四肢麻木和疼痛。其中“瘀”贯穿疾病发展始末已成为中医临床共识。由于此病虚实夹杂,故治疗应以局部、整体辨证结合为基本原则,兼祛邪、扶正。

本研究所用的归龙汤是在当归四逆汤基础上去通草,加路路通、银杏叶等化裁而成,方中当归、赤芍为君药,赤芍清热凉血、祛瘀止痛,赤芍虽有凉血之功,但赤芍主入血分,可活血通络、行气止痛;当归可补肝血,为血中气药,具有活血、补血、止痛之效。桂枝温通经脉、助阳化气,地龙通经活络,两药共为臣药。细辛与活血药配伍可强化止痛、祛风散寒之效;银杏叶活血通络;路路通疏肝活络、祛风除湿,可缓解肢体麻木、风湿痹痛;以上3味药同为方中佐药。上述诸药合用,共起温阳养血、活血通络之效。

有研究认为,糖尿病足患者血液流变学改变的机制主要是长期高血糖状态下蛋白质非酶糖基化反应及血脂异常[6~7],多表现为血液黏度升高,红细胞聚集性增加及脆性增高,最终导致血液流速减慢,易发生血栓风险,并损伤血管壁,长期可导致神经传导速度降低,引发糖尿病足进展。本次研究选择HBV、LBV、PV、WBRV、HCT作为血液流变学指标,结果显示干预后,A、B组血液整体黏度降低,提示归龙汤与西药均可改善糖尿病足患者的血液流变学。陈国宁等[8]研究认为依帕司他可改善糖尿病肾病患者的血液流变学,与本次研究结果吻合。联合治疗的C组血液流变学改善更为显著,与A、B组比较均有统计学差异,提示中西医联合治疗疗效更佳。3组临床疗效及血管内皮细胞功能比较可见与血液流变学指标类似的结果,即加用中药、西药治疗的疗效及对血管内皮细胞功能的改善基本相同,而联合应用可获得更为显著的效果。

在不良反应方面,3组的不良反应情况无统计学差异,但仍可见西药治疗的不良反应发生率会高于加用归龙汤治疗组与A、B组疗法联合治疗组,提示加用中药并不会增加不良反应发生率。

综上,归龙汤可助于改善糖尿病足患者的血液流变学及血管内皮细胞功能,联合西药治疗可获得更为显著的临床效果。

[1]何蕊,刘芳.糖尿病周围神经病变导致糖尿病足的机制[J].中华医学杂志,2016,96(32):2536-2538.

[2]房小凯,何月希.糖尿病足发病机制的研究进展[J].中国麻风皮肤病杂志,2015,10(7):405-407.

[3]中华医学会糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2013年版)[J].中华内分泌代谢杂志,2014,30(10):893-942.

[4]中华中医药学会.糖尿病中医防治指南[J].中国中医药现代远程教育,2011,9(4):148-151.

[5]徐俊,王鹏华.糖尿病足感染标准化规范化诊治[J].中国实用内科杂志,2016,36(1):3-6.

[6]曾宪忠,刘氜,李毅.高压氧治疗糖尿病足的疗效评价及对患者血清VEGF、bFGF水平的影响[J].中国现代医学杂志,2016,26(19):110-113.

[7]杜红杰,王树辉,孙向宁,等.糖尿病足患者血液流变学和C肽水平的临床分析[J].河北医药,2013,35(18):2791-2792.

[8]陈国宁,卞海林.依帕司他联合黄芪注射液对糖尿病肾病患者疗效和血液流变学的影响[J].实用临床医药杂志,2011,15(21):100-101.