六味地黄汤加减治疗肝肾阴虚型慢性湿疹临床观察

陈惠娟,洪文,江丽莹,殷贞燕,顾民华,姜好凤,刘治

1.广州市东升医院,广东 广州 510120;2.广州市老人院,广东 广州 510000

慢性湿疹是皮肤科常见瘙痒性疾病,主要表现为皮肤肥厚粗糙、色素沉着、皮纹显著、苔藓样变以及手足甲改变等[1],具有多形性损害、对称分布的特点,自觉瘙痒、剧痒。由于反复发作、剧痒缠绵,给患者带来较大的痛苦和心理负担,甚至给患者的自尊心造成伤害,严重影响工作、学习与生活[2]。为探索中医药治疗慢性湿疹的疗效,本研究选择肝肾阴虚型慢性湿疹作为研究对象,探讨其近远期疗效,旨在为临床提供有力的依据,结果报道如下。

1 临床资料

1.1 诊断及辨证标准 ①诊断标准参照文献[3]:病程缠绵且急性发作机率高;急性湿疹反复性发作转为慢性病变;剧痒;多发于小腿内侧、肛门、阴部、肘窝、腘窝、面部等;局部性皮损,界限清晰,可见色素沉着且皮损伴有肥厚性浸润。②肝肾阴虚型辨证标准[4]:瘙痒自觉性剧烈,皮损粗糙肥厚,色素沉着明显,皮疹黯黑或者暗红色,睡眠差,耳鸣健忘,舌质红且干,脉弦细。

1.2 纳入标准 ①签署知情书,均自愿参与本次试验,医院伦理委员会批准;②18岁<年龄<60岁;③在治疗前10天停止相关用药者。

1.3 排除标准 ①妊娠或者哺乳期妇女;②对该次研究药物、药物成分及治疗过敏者;③合并有严重原发性疾病,如肝、肾、心脑血管疾病等;④治疗依从性差,严重精神疾病者。

1.4 一般资料 选择本院2016年8月—2017年10月中医皮肤科门诊的200例慢性湿疹患者,采用随机平行对照方案,按照随机信封法将患者分为2组各100例。对照组男62例,女38例;平均年龄(45.27±13.58)岁;平均病程(26.13±5.49)月。观察组男60例,女40例;平均年龄(43.59±15.47)岁;平均病程(25.72±6.88)月。2组年龄、性别、病程等经统计学处理,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

2.1 对照组 给予西替利嗪分散片治疗(商品名:喜宁,宜昌长江药业有限公司生产,国药准字:H20040308,规格:10 mg×12片),每次10 mg,每天1次,口服。

2.2 观察组 给予六味地黄汤加减治疗,处方:熟地黄、茯苓、山药、泽泻、防风、白癣皮、丹参各15 g,山茱萸、炒枣仁、牡丹皮、当归各12 g,蜈蚣2条。随症加减治疗,以水煎服,每天1剂,分2次内服。

2组均予青鹏软膏局部外用,每天3次,治疗20天为1疗程,共治疗2疗程,于最后1次复诊时,给予患者终点检查并收集相关资料终止该次试验,对于用药后出现不良反应的患者,及时复诊处理。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标

3.1.1 湿疹面积及严重度指数评分表(EASI)评分包括皮损范围、皮损严重程度。根据皮损部位、症状严重程度以及皮损面积等予以综合评分[5]。其中,(1)皮损范围共包括4个部位:头颈部,上肢,下肢,躯干。上肢又包括手以及腋窝外侧,下肢包括臀与足,躯干则包括腋中部以及腹股沟部位。皮损面积计算,估算模式为手掌1%,在计分数时,则换算为患处的比例进行计分,各个部位皮损面积占相应总面积的比例分值计为0~6。具体为:0分:无皮损;1分:皮损面积所占比例<10%;2分:10%≤皮损面积所占比例≤19%;3分:20%≤皮损面积所占比例≤49%;4分:50%≤皮损面积所占比例<69%;5分:70%≤皮损面积所占比例≤89%;6分:90%≤皮损面积所占比例≤100%。(2)皮损严重程度评估:共包含4项,分别为红斑、丘疹、表皮剥落以及苔藓化。采取0~3四级评估法,其中①红斑:0分:不红;1分:暗红;2分:淡红;3分:鲜红。②丘疹:0分:无丘疹;1分:可见少量丘疹;2分:皮损部位可见较多丘疹;3分:皮损部位布满丘疹。③表皮剥落:0分:无剥落;1分:散在表皮剥落;2分:少量表皮剥落;3分:皮损部位可见大量剥落。④苔藓化:0分:平复;1分:可见轻微厚度;2分:较厚;3分:肥厚且呈现苔藓化。EASI计算方法:评估部位包括头颈部、上肢、下肢及躯干,评估4项内容代表符号为红斑(E)、丘疹或者水肿(I)、表皮剥落(Ex)、苔藓化(L)。头颈部分值:(E+I+Ex+L)×面积>0.1;上肢:(E+I+Ex+L)×面积>0.2;躯干:(E+I+Ex+L)×面积>0.3;下肢:(E+I+Ex+L)×面积>0.4。

3.1.2 瘙痒评分 0分:无瘙痒;1分:偶发瘙痒,未影响学习与生活;2分:瘙痒呈阵发性,需用药,时轻时重;3分:剧烈瘙痒,已经严重影响工作与生活。进行3月随访,观察复发率,并做好记录。

3.1.3 安全性评价标准 2组分别于治疗前后检查血、尿常规、肝肾功能、心电图等,看是否出现异常及出现的异常是否有临床意义。是否出现腹泻、呕吐等与用药相关的不良反应,并作好记录。

3.2 统计学方法 采用统计学软件SPSS11.0进行数据统计分析,根据资料数据性质,如正态分布且方差齐的计量资料采用(±s)表示,行独立样本t检验,计数资料采用率表示,行χ2检验,等级资料行秩和检验,检验水准为α=0.05。

4 疗效标准与治疗结果

4.1 疗效标准 疗效指数为治疗前后评分之差与治疗前评分的比值。临床痊愈:疗效指数为95%~100%;显效:疗效指数为60%~94%;有效:疗效指数为40%~59%;无效:疗效指数为0~39%。总有效率=(临床痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

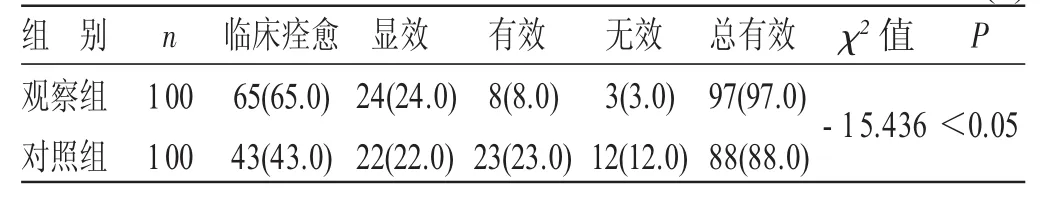

4.2 2组临床疗效比较 见表1。总有效率观察组97.0%,对照组88.0%,2组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 2组临床疗效比较 例(%)

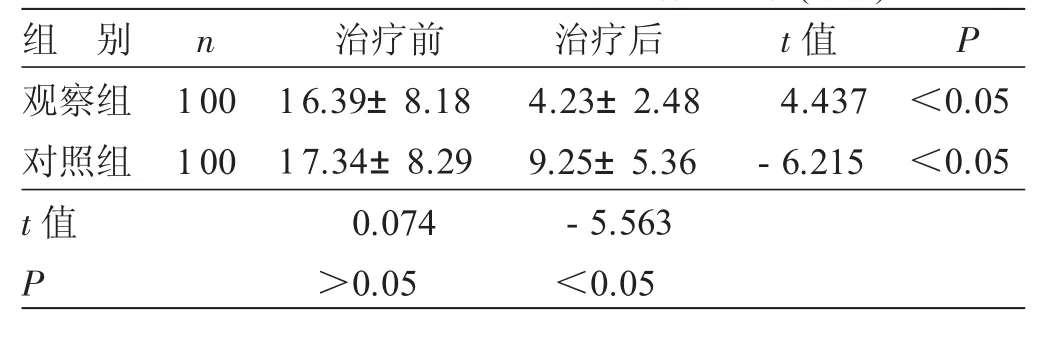

4.3 2组治疗前后EASI评分情况比较 见表2。治疗前,2组EASI评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组EASI评分均明显降低,与治疗前比较,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后,观察组EASI评分降低较对照组更为明显,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 2组治疗前后EASI评分情况比较(±s) 分

表2 2组治疗前后EASI评分情况比较(±s) 分

组 别观察组对照组t值P n P 1 0 0 1 0 0治疗前1 6.3 9±8.1 8 1 7.3 4±8.2 9 0.0 7 4>0.0 5治疗后4.2 3±2.4 8 9.2 5±5.3 6-5.5 6 3<0.0 5 t值4.4 3 7-6.2 1 5<0.0 5<0.0 5

4.4 2组治疗前后瘙痒评分情况比较 见表3。治疗前,2组瘙痒评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组瘙痒评分均明显降低,瘙痒症状缓解,与治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,观察组瘙痒评分降低较对照组更为明显,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 2组治疗前后瘙痒评分情况比较(±s) 分

表3 2组治疗前后瘙痒评分情况比较(±s) 分

组 别观察组对照组t值P n P 1 0 0 1 0 0治疗前1.8 8±0.2 1 1.9 4±0.2 3 0.5 4 0>0.0 5治疗后0.5 4±0.2 2 0.9 6±0.1 9 5.2 7 1<0.0 5 t值-5.0 3 7 4.0 3 2<0.0 5<0.0 5

4.5 2组复发率比较 2组随访3月,观察2组治愈后第1月、第3月的复发情况,第1月,观察组复发5例,复发率为7.7%;对照组复发4例,复发率为9.3%,2组复发率比较,差异无统计学意义(P>0.05);第3月,观察组复发11例,复发率16.9%,对照组复发15例,复发率34.9%,观察组复发率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

4.6 不良反应 2组治疗后均未出现血、尿常规、肝肾功能、心电图异常,未出现腹泻、呕吐等与用药相关的不良反应。

5 讨论

慢性湿疹是诸多内外因素共同作用所导致的一种皮肤炎症性、过敏性疾病,无年龄与季节差异,多发于肘窝、手足、乳房、外阴、肛门及小腿等部位。慢性湿疹病情反复,瘙痒持续难耐,严重影响患者的生活、社交等,降低生活质量,发病率呈上升趋势,是皮肤科临床亟待解决的难题[6]。

一般认为,湿疹病机复杂,是内外激发性因子所致的迟发型变态性反应,可受遗传因子、健康状况以及环境等影响。此外,患者的精神、工作、睡眠情况等也会影响慢性湿疹的发生发展。目前,治疗原则为寻找病因,规避刺激因素,用药上以糖皮质激素、抗组胺药物为主。但临床大量实验证实,在停药后,病情易反弹,且长期应用西药,如糖皮质激素等,可造成皮肤萎缩、毛细血管扩张、毛孔粗大等副反应,抗组胺药使用可出现乏力、嗜睡等不适,长期服用,耐受差,影响患者生活质量[7],还给后续治疗带来很大的困难。

慢性湿疹属中医学浸淫疮范畴,风、湿、热是本病的重要病因。素体禀赋不耐,风寒湿外受入体,郁而化热或饮食不节,伤及脾胃,湿、热内生,三邪相搏,浸淫肌肤而导致本病的发生。风、湿、热久郁或病邪入里,伤阴耗血,又可导致气血不足,脾虚血燥,肝血亏虚,因精血同源,终致肝肾阴虚。由于清热利湿、祛风驱风过多,极易伤阴化燥;或由于瘙痒反复发作、长期不愈等而产生持久的精神压力、烦躁不安、焦虑与抑郁等致使肝气郁结,日久化火,损伤肝阴,郁则燥,燥则痒,痒更盛,气机更加郁结,加剧了瘙痒,形成恶性循环。因此,对于慢性湿疹,肝肾阴虚是病情发生发展的关键,治疗原则上,滋养肝肾,活血祛风是关键所在[8]。

本研究采用六味地黄汤为主方治疗慢性湿疹,六味地黄汤方源自宋·钱乙《小儿药证直诀》六味地黄丸,为滋补肝肾之阴的名方。方中熟地黄、淮山药、山茱萸三补,牡丹皮、泽泻、茯苓三泻;三阴并补,以补肝肾之阴为主,且寓泻于补,补不碍邪,泻不伤正,是滋补肝肾的常用方。治风先治血,血行风自灭,故用丹参、当归活血通络,且当归有补血滋阴的功效;久病入络,故用蜈蚣搜风通络止痒;防风助蜈蚣祛风止痒;白癣皮清热利湿止痒,并可清未尽之余邪;炒酸枣仁安神能缓解紧张的情绪,以达到止痒的目的。全方共奏滋补肝肾、润肤止痒的功效;是治疗肝肾阴虚型慢性湿疹的良方[9~10]。

本研究结果显示,观察组临床总有效率97.00%,显著高于对照组88.00%;且观察组的EASI评分、瘙痒评分均明显得到改善,优于对照组;同时,观察组的复发率也低于对照组,提示六味地黄汤治疗肝肾阴虚型慢性湿疹,近远期疗效确切,能有效地改善患者的临床症状,缓解瘙痒。

综上所述,六味地黄汤随症加减治疗肝肾阴虚型慢性湿疹,取得明显的近远期疗效,复发率低,安全可靠,值得临床应用。

[1]姜春燕,谭勇,赵宁,等.湿疹证候分类及中药用药规律分析[J].中华中医药学刊,2013,31(11):2397-2399.

[2]施建新,阂仲生.慢性湿疹外治法研究进展[J].河南中医,2014,34(6):1204.

[3]张冰凌.苦参等中药在皮炎湿疹类皮肤病治疗中的应用[J].中医临床研究,2013,5(10):87-88.

[4]李曙东.黄连解毒汤合消风散治疗湿热型湿疹43例疗效观察[J].湖南中医杂志,2014,30(7):87.

[5]汪海珍,杨志波.湿疹纳米乳膏联合四物消风饮治疗慢性局限性湿疹55例临床观察[J].中医药导报,2013,19(1):34-36.

[6]唐凯.四物消风散联合局部封闭治疗慢性肛门湿疹血虚风燥证的临床观察[D].长沙:湖南中医药大学,2015.

[7]孙晓晖.消风散治疗风热型湿疹临床疗效观察[J].湖北中医药大学学报,2015,17(5):83-85.

[8]崔壤仁,黄尧洲.加味龙牡二妙汤治疗湿疹的临床疗效观察[J].世界中西医结合杂志,2014,9(4):419-421.

[9]汪文.中西医结合治疗慢性湿疹68例疗效观察[J].河北中医,2012,34(9):1373-1440.

[10]唐小荣.中医辨证治疗湿疹的临床观察[J].临床合理用药,2015,8(1C):118-119.