时间会记住哪些小说?

冉隆中

前些天,一个培训研讨会邀请我去讲课,给了一个大题目:改革开放与当代小说。

开讲之前,我先做了个小测试。不久前,有关方面发布了一个榜单:“中国改革开放四十周年最有影响力小说”。我请知道这个榜单的同学举手——哇,一半人知道!难怪都是文史专业的学生。又请读过这个榜单上面十部小说的同学举手——哦,一个没有;请读过五部的举手——还是没有。好了,我给大家提供了一个反面的例子:有一个人,他不仅知道这个榜单,而且他还通读过榜单上每一部作品。这个人是谁呢?正是本人。

我有过与文学相关的职务和身份,客串过文学创作和批评实践,但就其数量和质量而言,都是业余中的业余,无足挂齿,可是我自认是一个非常称职的专业文学读者。蓦然回首,与改革开放同步的四十年光阴,我居然把主要精力都投入在阅读各种文学读本尤其是当代小说上去了!这看来不可思议,但是在我身上却是真实地发生了。那些曾经带给我强烈阅读快感和深刻教益的优秀小说文本,至今还让我怀想不已——当然,更多粗制滥造、缺乏常识和美感、毫无才情趣味可言的所谓小说,构成了中国当代小说的主体,浪费着各种社会资源和阅读者宝贵的精力时间;我因职业浸淫其间,也就成了苦不堪言的受害者之一。正反两方面的当代小说阅读经验,使我略微有勇气厚颜地以职业读者自居。谓予不信,就以上榜的四十部小说为证:这些作品,我不仅在当时通读过,而且全部收藏着——在数次迁移搬家过程中,我居然把这些作品全部保留了下来。

对于这份榜单,发布方说,他们组织了四十人,用时四十天,最后从四十年里,评出了这四十部,认为是完成了一桩几乎不可能完成的大事。但是这“大事”背后其实是个游戏,一个标准的数字游戏:为什么就是四十年四十部,而不是十部、五十部、一百部呢?那么专业(话语权威)的四十个人,真的会用四十天吗?还有,这真的是“几乎不可能完成的大事”?这算表扬和自我表扬相结合的又一种游戏方式吧?所以聪明的读者很快识破了它,并且毫不犹豫地把它当作游戏删除了。但是我要说,删除是不对的!这份榜单,让我回忆起自己曾经的职业,并且给我那天的讲课找到了一个合适的入口。因此,我必须隔空说一声:谢谢榜单。

榜单上面有一篇小说,篇名很刺眼:《狗日的粮食》,粗口上了台面。一看就知道,肯定是写灾难和饥饿。榜单上不少作品都写到这个主题。为什么呢?我讲一段题外话。几天前,我的刚满六岁的小儿子从上海发视频问我:万圣节就要到了,请爸爸给我出出主意,我应该准备些什么?见我稍微迟疑,儿子马上说:哦,我知道了,爸爸不懂万圣节。你小时候天天挨饿,有一次下巴磕破了,喝的粥都从下巴那个破洞洞里漏出了,还不肯放下碗。最后是粥把那个破洞给补起来了。儿子三岁开始,游学于京津沪——当然,读的是幼稚园小班、中班和大班。他把我的童年编排成段子,但基本是真实的往事。时光倒回去四十年,有很多这样的真实故事。大家去读一读刘恒这篇《狗日的粮食》,就知道作家为什么要爆粗开骂了。如果大家对刘恒的名字还比较陌生,那么,莫言的名字大家肯定知道吧?看一看他早期的小说,《透明的红萝卜》《丰乳肥臀》,以及他后来众多以高密东北乡为背景的小说,几乎都写到了饥饿:有咀嚼树皮而吃出牛筋幻觉的,有吃煤渣子大快朵颐的……莫言在言及自己写作的最初动机时说,他写小说,就是为了摆脱影子一样纠缠着的饥饿,“最好是天天有白面馒头吃,过年有饺子吃!”同时期众多“饥饿”小说中,刘恒这一篇显然是出类拔萃的。他借“粮食”暗喻一个时代的沦陷,表达了作家出离的愤怒激情,尤其那爱恨交织的标题“狗日的粮食”,更是让人过目不忘。生而为人,饥饿本是一种正常的生理现象,上至王公贵胄,下到凡夫俗子,不可能一生都无缘体验个中滋味。这里我想要说的是,不管哪朝哪代、哪个社会,如果由于执政者的原因造成了全民饥饿无限放大,变成长时间的社会困境和灾难,让“社会关系总和”的人向只求口腹之欲的原始人全面蜕化,让人高贵的大脑向蠕动的肠胃全面投降,使社会人降格为生物人,并最终不成其为人,这样的社会,就应该被小说家质疑。

有没有一篇小说的名字叫《狗日的爱情》?没有。如果有谁这样写爱情,那就实在太粗俗,与爱情这两个高贵的字眼儿太不相称了。但是,四十年前,当时想骂出这几个脏字的作家,一定不在少数——看一看那个时期写到爱情的小说,张洁的《爱,是不能忘记的》,张弦的《被爱情遗忘的角落》,鲁彦周的《天云山传奇》……都是这个题材开先河之作,且堪称经典。文绉绉的故事背后,你能听到作家对爱情的缺失和错位的诅咒甚至詈骂吗?其实,比这几个作品出现得更早,也更轰动的,是刘心武的《爱情的位置》,它仅仅因为小说的题目出现了“爱情”两字,一经发表,就被万人传看,以至于图书馆里,要靠“走后门”才能一睹发表了这篇小说的杂志的芳容。我记得我从同学手中辗转得到的这本杂志,几乎被翻阅成了“油渣”。爱情,本是人性的一种高级形式,但是在物质极度匮乏、观念极度扭曲的现实社会面前,她常常又是极度脆弱的,不堪一击的,溃不成军的——鲁迅的《伤逝》对此早就有过淋漓尽致的刻画了:人必生活着,爱才有所附丽。直到二十世纪七十年代末期,现实中国依然如故,爱情在生活中,还是没有她相应的位置。且看小说吧,作为刻画人物、书写人性的叙事性文体,爱情本是它“永恒的主题”,可当时的现实却是,小说与爱情绝缘,成为不可触碰的所谓禁区。思想的专制必然导致文化的专制,文化专制的特点就是让人的精神世界荒漠化。如果说粮食是人赖以生存的最基本的物质材料,爱情则是人之为人的最重要的精神材料。孔子说,食色性也。在那个时代,人的本性被生吞活剥,弃之不顾,从形而下到形而上的基本人性都被抽离了,最终使人进一步地不成其为人——这样的社会,今天的年轻人已经很难想象了。幸好,小说为后人立此存照,让我们看到,造成全民精神困境的社会,是多么荒谬!

与“狗日的粮食”“狗日的爱情”相比,我个人更痛恨的是“狗日的血统论”。因为,粮食短缺只是伤胃,爱情匮乏只是伤心,而盛行数十年间的“血统论”对人性的压抑扭曲和摧残,却是根本性的毁灭。“血统论”最通俗的表达就是“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”。在那个年代,“反动”老子何其多!“地富反坏右”以及各种名目的“阶级异己分子”,都归入“反动”之列,并株连到“反动”家庭的代代子女。全国上千万家庭及其他们的后代,统统成为了时代弃儿,成为被侮辱被伤害被毁灭的一代人。“血统论”是“以阶级斗争为纲”时代的必然产物。“血统论”的实行,在本质上否定了所有人的后天努力,它将人的命运固化在前定的血缘、家世之中,成为一种新的阶级固化、社会板结。大家还记得电影《芙蓉镇》吗?它就是根据这里上榜的古华同名小说改编的,导演谢晋,主演刘晓庆和姜文,都是大明星。那里边有个人物叫王秋赦,是一个象征寓意很深刻的人物。因为他是赤贫,就成为了历次乡村政治运动的依靠对象和主力军,而他流氓无产者的邪恶和破坏的劣根性,却被革命的“血统论”完全遮蔽起来。他在电影结尾敲着破锣呼唤“运动了——”的声音,在警示着人们,“文革”绝不能重演,改革开放永远在路上,绝不能停下脚步!

新时期之初,批判、否定“血统论”的小说,成为那个时代的新启蒙,振聋发聩。其中就有卢新华的短篇小说《伤痕》。我记得《伤痕》最初只是一篇“墙报”之作,它发表在复旦大学中文系某一块墙壁上,被围观后引起轰动,不胫而走,各种手抄本满天飞。很快,《文汇报》副刊公开发表了这篇小说。《伤痕》扯开了很多人身上的各种“伤痕”。那个简单的故事我就不复述了。《伤痕》的悲和恨,当然要记在“血统论”的账上。我自己也深受过“血统论”之害,所以,我读《伤痕》,悲情激愤,感同身受。为此,我甚至写下一篇类似读后感的小说评论,悄悄投寄出,发表在校外某学生刊物上——那或许就是我“文学评论”的处女作吧。那时,人们对“血统论”的否定,以及对“阶级斗争中心论”的质疑声讨,是从文学,从小说,从《伤痕》开始的。小说家们以文学形象,彻底否定了这些盘桓多年、伤害众生、扭曲社会、泯灭人性的所谓理论,为改革开放拔得头筹,立了头功。

今天二十多岁的年轻人不可能穿越回去,见证改革开放的时间起点,但是必须了解中国改革开放的逻辑起点——它正是起始于对此前那个倒行逆施的社会环境的整体批判和否定。简单说,改革就是不断纠错,开放就是不断接轨。中国的改革开放,是不改革不行,非开放不可。改革开放与当代小说,是彼此成全、水乳交融的关系。从那个时段走过来的每一个公民,必须感谢那场“实践是检验真理的唯一标准”大讨论。那场“理论务虚”终于带来了中国这艘巨轮的整体转向——告别极左,面向务实,顶层运筹帷幄,人民逐渐觉醒,破除迷信、解放思想运动由此发端:不再唯上唯书,不再个人崇拜,不再“以阶级斗争为纲”,解构了个人神话,平反了冤假错案,实行了土地承包,打开了封闭国门,鼓励着个体经济发展,进而推行起以经济建设为中心……所有这些,一言以蔽之,就叫改革开放。如果说1978年12月召开的中共十一届三中全会,以“实践是检验真理的唯一标准”为标志,拉开了改革开放的帷幕的话,那么,此前,刘心武的《班主任》、卢新华的《伤痕》等一大批小说的公开发表,振臂一呼万人响应的助推思想解放的各种文学活动如火如荼的开展,最早为改革开放形成了先声夺人的舆论准备。春江水暖鸭先知,以1970年代末期为起点,中国的小说家、诗人,以及所有心怀良知、肩负使命的作家、艺术家,都自觉地站立时代潮头,为“春江水暖”,为改革开放,发出了文学的疾声呼号。那个年代,处于政治中心、话语中心的中国文学,经历了世所罕见的“蜜月期”——文学和时代、文学和读者、文学和全社会,其关系的亲密,彼此的成全,空前绝后,无以复加。

现在,我们就借用这个榜单,按照上榜作品发表(出版)时间的先后顺序,进行一番重新梳理,然后用专业方式,对这个榜单做一个简单的数据分析。

先看上榜作品发表时间以及小说体量:

上世纪七十年代(1977-1979)共有3篇小说入榜,而且,全部是短篇小说;

八十年代(1980-1989)共有23篇小说入榜,其中,短篇6篇,中篇11部,长篇6部;

九十年代(1990-1999)共有8篇小说入榜,其中,短篇1篇,中篇2部,长篇5部;

进入新世纪(2000-),共有6篇作品入榜,其中长篇4部,中篇2部。

由此,我们可以清晰地看到当代小说在体量上发展变化的一条曲线:在这四十年里,当代小说经历了由短篇喷发,到中篇鼎盛,再到长篇崛起的此消彼长的发展过程。这既是事实,也是常识。短篇因其体裁小巧轻灵,小说家们最快地操持上阵,冲在了改革开放的时代前沿,所以,仅看这个榜单,最初上榜的居然全部是短篇小说。直到当代文学最辉煌的上世纪八十年代,小说体裁才由短篇优势逐渐让渡到中篇成熟,这与当时大型文学刊物大面积出现有着直接关系,同时也与作家对世相人性的深度追求把握、读者对小说阅读体验有了新的更高期待这双重变化直接相关。进入九十年代,短篇走向式微,中篇不再耀眼,取而代之的是长篇崛起。当下的小说创作,早已经进入到所谓长篇时代,从年产数百部,到突破上千部,再到每年约两三千部的增长速度,如果算上网络文学,那很可能是一个年产上万部的天文数字,但真正可以沉淀下来的优秀长篇小说,却是凤毛麟角。长篇的泛滥,既是科技进步之使然,更是市场选择的结果——真正到来的市场经济,才是长篇一家独大的根本原因。改革开放在经济领域的实质,是计划经济让位于市场经济。市场决定资源配置,市场这只轻灵无形的手取代了权力计划那只僵硬粗暴的手,市场激活了智慧和创造力,带来了当今社会的全面繁盛和部分过剩——比如长篇小说。然而,四十年里,中国小说文体中相对成熟的样式,却是中篇而非长篇。为什么?因为当下写作长篇小说的很多人,对其文体特征认识不足,准备不够,就匆匆上阵。长篇小说确有其特殊性,它一直被认为是所有文学样式中体量最大、分量最重、成就最高的一种。那些优秀的长篇,经常被冠以“史诗般”的前缀,以此说明,它不仅可以描绘最有质感的人生画卷,概括最有广度的生活场景,也可以书写最有深度的社会历史,表达忧愤深广的情感思想。在我看来,当下长篇小说大多是“半部”之作,虎头蛇尾;“半部大师”几乎成为中国小说家难逃的魔咒。进入长篇写作的多数中国小说家,在写作过程中好像体力、智力的储备和分配明显不均衡,前半部尚有构思,后半部捉襟见肘,漏洞百出。就以这个榜单同时有两部作品上榜的作家为例,比如路遥,他的《平凡的世界》,后来因为成了无数农家学子的励志“圣经”,畅销且长销,其影响力当然巨大。但是要说读这部作品会有多么酣畅淋漓的审美快感,我还真没找着。在我看来,《平凡的世界》不如他的中篇小说《人生》。按照13万字以上才算长篇小说的“茅盾文学奖”评奖规则,在市场里被出版商包装为长篇小说的余华的《活着》、阿城的《棋王》、王小波的《黄金时代》,在这个榜单里都被列入中篇;而恰恰是这些小长篇或大中篇,结构上相对匀称,艺术上相对成熟,它们和路遥的《人生》以及其他若干中篇一道,成为当代小说中的成熟之作。

从所处地区看上榜作品发表的文学刊物,毫无疑问,北京、上海的居多。文学的首善之城,只能是北京。这些上榜作品首发的文学刊物,基本集中在北京,但是入选作品最多的刊物,却是由巴金创刊于上海的《收获》——这也是中国当代第一份大型文学刊物。数十年间,它由巴金父女接力长期主持,积淀了很深的人脉和文脉,至今仍然是订户和读者最多的刊物。

上榜作家所属地区分布,或许提供了中国当代小说版图的一种读解方式。可以感觉到,发布者虽然考量了某种平衡,但有作家榜上题名的省区,在中国现有省区中还是不到一半。上榜作家麇集之地,排名第一的依然是北京,这个毫无问题。第二梯次则有讲究了,它们分别是陕西、山东、江苏。为什么?因为陕西当代文坛有“三驾马车”——路遥、陈忠实、贾平凹(如今硕果仅存一枚)。新时期以来,文学陕军出征,猎猎飘扬的旗帜上,一定会书写这三个名字。某年我听贾氏以他比较难懂的普通话说,如果按秦朝版图来看,中国的心脏在哪里?不在洛阳不在南京当然也不在北京,而在西京(《废都》描写的市井正是)!这个,他说他拿尺子量过。虽然好像这不是专属于他的地理大发现,但他说这话时,确实有一种文化自信。脚踩秦砖汉瓦的陕西人,文化上处处有来历,小说创作不落人后也很自然。有所谓“一山一水一圣人”之称的山东,其文化的厚重,与陕西不分伯仲,甚或有过之而无不及。特别是莫言,因为他是诺贝尔文学奖中国大陆的首位获得者,仅此名头,足可光宗耀祖,成为中国文坛话题之一了。而江苏,其省会南京虎踞龙盘,不仅是历史上有名的六朝古都,现实中也以很高的GDP贡献率,成为排在最靠前的经济强省之一,吸引和激发出文学领域的济济人才,而且特别具有活力——榜单上相对年轻的小说家,均来自该省。近年来,江苏某地还折腾出一个“小说故里”,好像要以此证明江苏人从来就很会讲故事;当然如果你就把它看作是文化旅游一个噱头,也没什么大不妥——君不见,平凹故里,莫言故居,不是也雨后蘑菇般冒了出来,每逢长假不是也人头攒动么?

最后再看重复上榜的作家,他们是张洁、王蒙、铁凝、史铁生、路遥、莫言。前四位的上榜作品,都是各一短篇和长篇,后两位则是各一中篇和长篇。为什么是这几位作家的作品,会两登上这个榜单?榜单“批准方”代表称,这些作品(当然也是指榜单全部作品)“是时代精神和民族精神的融合,关注现实与艺术创新的统一,社会影响和文学成就的典范,畅销和长销的共同实现,是改革开放伟大成就的有机组成部分,是文学工作者的骄傲,是文化自信的现实基础”。“发布方”代表进而解析:“这是一次带有主题的评选,注重影响力,注重社会影响和社会思潮,从社会学和文学史的双重角度来考察作品。”“其影响力主要从三个方面来考量:第一,当时的社会影响。就是当时在社会上产生的影响,在读者中激起的波澜。第二,它和文学史的遴选不一样,文学史注重全貌和整体,我们这次注重的是最具有改革开放精神的作品。第三,也注意在小说发展史的地位和影响。入选作品在小说艺术创新上的成就,比如它延续了什么、它有没有影响其他人的写作、有没有影响时代风潮的变化等。”

这些高屋建瓴的阐释,合理与否,见仁见智,也就留下了让人质疑的空间或可能——

质疑之一,作为一次带有强烈主题意义的评选,评选者又特别强调关注的是上榜小说的影响力——包括对人和社会思潮的影响,对当代文学史特别是小说史的影响。那么,上榜作品真的每一部都具备对社会思潮或文学史的重要影响力吗?

四十年里,一开始,文学主潮的潮头清晰,是因为社会整体趋同的价值观导向了某种程度的文学同质化,小说家的视点和作品题材以及主题的“爆点”也比较整齐。《伤痕》书写“文革”创伤引发社会强烈共鸣,就引出竞相揭露控诉苦难的作品,而且一部比一部更血腥和悲惨,比如写“文革”武斗场面的,写女知青在农村受辱的,一直延伸到历史深处的各种伤痕。其间一个身份比较特殊的写作群体的崛起,引起了人们的关注和兴奋,这就是知青小说现象。知青小说的起点,正是知青运动的终点。它也以控诉为基调,但不同于一般伤痕文学的是,它多了对青春岁月的感时伤怀和对人生价值的终极拷问,它的情绪和主题更复杂,小说叙事往往是复调的。如前所述,这些作品既是改革开放的舆论先行,也形象地确认了改革开放必须拨乱反正、正本清源的纠错前提。接踵而至的反思小说,是基于读者和作家对停留在控诉层面的小说激情有余理性不足的不满足,进而开始思考和追问造成种种苦难的社会原因、历史原因和个人责任,既有制度反思,也有文化反思;既有对整体社会的反思,也有对单个人的反思——部分作品剑锋所指,是让高居神坛的领袖还原为人,这有力地助推了进一步的思想解放,而且它的意义还在于,这些作品在总体上并不局限于只对领袖责任的反思,“雪崩时,每一片雪花都难脱干系”。反思小说的人性深度、思想深度以及创作主体的文化自觉,都明显往前大大拓展了。随着改革开放的提速,前所未有的新生活扑面而来,小说家直面当下、同步书写的勇气得到鼓励和激活,出现了所谓“改革小说”。与此同时,意识流、新感觉、魔幻现实主义等各种现代和后现代文学思潮涌入国门,年轻作家在借鉴中寻找着当代小说新的出路,从怀疑传统到否定传统,先锋小说一度甚嚣尘上,大有取代传统小说的雄阔气势。当时的文坛江湖,甚至按东西南北中版图区域,列出“先锋五虎”——马原、格非、苏童、余华、洪峰诸人是也。如今,“五虎”中有三人上了这个榜单,然而所列作品却都不是当初先锋实验的代表作。改革促进了开放,全球经济一体化引发了人们对文化一体化的担忧。因为文化与经济相同之处是有强势弱势之分,与经济不同处是并无简单量化的好坏之别。当是时也,现实主义小说家开始从社会文化思考转向历史文化思考,现代主义小说家也从西方经验借鉴转向本土文化回归。寻根小说恰到好处的出现,正是两种小说流派的殊途同归。

此番回顾描述如果大致属实,就不难看出,上榜的多数作品,确实在文学思潮的各个阶段能够找到相应位置,而某些作品却处境比较尴尬可疑了。

质疑之二,“中国改革开放四十周年最有影响力小说”,这个名头,足以说明这真是一个比重磅炸弹还要有威力的“重磅”。果如此,有必要让某几位作家多部作品上榜,而忽略同一时代另一些很有影响力的作家作品吗?

也许有人不同意这算个“重磅”。理由无非是,有名无实——只见奖杯证书,不见奖金银两;“级别”不高——颁奖单位只是一家刊物打头,且有社团(如某学会)混杂。非也!君不见,颁奖新闻起首一句就是:“经××××××批准”,这足以表明“榜单”是经相关机构“批准发布”,而且作为“非常态”评奖,这已经是便于操持的最高规格、最恰当方式了。至于那些个与改革开放时代精神完全不合拍的迂腐的名实观,更是不值一哂。“不见”不等于没有,即便这里真的没有,这个时代,名实转换也是很便捷的,而且以名转实结下的硕果,早已经超出人们的想象。更有甚者,名即是实,名大于实。举个比较极端的例子——上榜作家贾平凹先生,十余年间,书法润格陡涨数十倍,他在书画集自序里却说,自己打小就没有练过碑帖,也没有什么书法基础(当然这是谦辞。我是欣赏贾字的,并赞同方家对贾氏书法“浑厚逋峭,一派西北气象”的评价)。在如今艺术品市场一落千丈的情势下,贾氏依然保持匾牌单字五位数的价格,靠的什么?首先就得益于贾氏文名之盛。无独有偶,另一位上榜作家张贤亮先生,生前某年曾亲口告诉我,他在自己的“西部影视城”,一个春节,单靠卖字(书法)入账就达二百多万元。同属西部的已故上榜作家陈忠实先生,也有价格不菲的卖字记录。这都是当下文人成功实现名实转换的最好佐证。

在我看来,这个文学榜单,一些人是想打造成中国版的“诺贝尔文学奖”。仅看“中国改革开放四十周年最有影响力小说”这个名目,这四十年,还有什么比改革开放更重要的事件发生吗?非同寻常的改革开放四十年,最有影响力的四十部小说——也就是说,平均一年才摊得着一部,而且是受众最多、影响最广、代表着当下文学最高成就的小说,不论长短,一年也就一部。与诺奖每年评选一人的惯例相比,这个四十年四十部,有异曲同工之妙。榜单颁发的时间,选择在举国上下即将隆重纪念改革开放四十年的预热阶段。而这个时间节点,往年,国内“娱乐至上”的吃瓜“文青”的眼球,本该被真正的诺贝尔文学奖新科状元名单所吸引;今年,因为诺奖文学评委性丑闻事件而破天荒地钟表停摆,无端闲出来的一大块空缺,正好被这份中国版“重磅”拾遗补缺了。

既高且重的榜单,让某几位一人占多个坑,这就有些不妥了。地球上大腕儿或巨腕儿作家多了去,可诺奖也不带这样评的。诺奖开评百余年,有谁见过一人获过两次以上的诺奖?到了“中国版”,特色就出来了——重复上榜的作家,除了两位作古、一位去国,另三位,都是文圈现任或前任头头。这在大力倡导风清气正的当下,就更不妥了吧?

质疑之三,既然这是一份事关改革开放四十年的历时性的“重磅”文学榜单,发布机构为什么却要选择“以姓氏笔画为序”,而不是最自然也最合理的“以时间先后为序”?这其中,有什么“难言之隐”或微言大义?

如前所述,当我把榜单按时间顺序重新做了梳理,一下子就看见了让我比较吃惊的事实:居然有四分之三的上榜作品,是创作、发表(出版)于上世纪七十年代末到八十年代末或九十年代初这个时期!进入新世纪的将近二十年,上榜小说仅6部;进入新世纪第二个十年,上榜作品仅两部!不是说好的“当代小说始终在前沿记录见证她(改革开放)的辉煌和艰辛,快捷、深刻、全方位地反应变革中的风雨雷电、沧海桑田,始终与改革开放同频共振”的吗?这个榜单反映出来的结果,怎么如此头重脚轻呢?

在我看来,这其中固然有符合文学规律的某些客观原因——比如,时间是文学经典的发酵剂,时间距离越近的作品,其影响力和经典性越是难以确定,这四十年的文学经历了从话语中心到边缘化的位移,等等。即便这些客观原因确实存在,却也无法遮掩当代小说在改革开放的中后期特别是近期,明显落伍、游离甚至脱节于时代,“有高原无高峰”的事实。小说家在整体上无力书写当下时代的“大生活”,满足于“小我”情怀或杯水风波之作却充斥文坛,与上世纪八十年代勃兴的当代文学景观判若云泥。当下的小说家,技术进步了,语言精致了,满足于闲云野鹤、追名逐利或小圈子的自娱自乐的特征却越来越突出了。即便有不多一些具备批判现实的思想锋芒和原创艺术价值,将来可以入史的作品,“评审团”对这些有影响力也存有争议性的小说,似乎不便或无力予以确认,而采取了有意的回避。榜单“以笔画为序”的“障眼法”,以及发布者抽象的高调肯定其“全程同步”,具体到榜单操作,却实质性地予以省略,似乎也诉说着某些无奈。

质疑之四,上榜作家的作品,真是这个作家最重要、最有影响力的作品吗?

稍有文学阅历的读者,估计都可以指出其中的谬误。随便列举几位,比如贾平凹,上榜作品是他创作于上世纪八十年代中期的小说《浮躁》,这是他那一时期以大量中、短篇小说书写家乡的“商州系列”之集大成,在他个人创作历史上,这部作品尽管重要,但不是最重要,其新鲜感和原创性也不是最突出。反而是在改革开放总设计师发表“南巡讲话”的第二年,创作发表(出版)的《废都》,可能在贾平凹迄今总共16部长篇小说中,堪称影响最大、代表性最强,而且,与改革开放的时代关系最密切。正是“南巡讲话”的强劲改革之风,催生和包容了《废都》;也因为改革总是在进退反复中迂回前行,所以这部作品才会因“主题颓废”和“大量涉性”,被“查禁”达十数年之久后又得到解禁。重新“归来”的《废都》首版印数即达50万册,两年里重复印刷累计达上千万册;如果算上各种译本以及无法统计的盗版书,它创下了当代中国作家仅见且难以逾越的发行天文数字。作品主人公庄之蝶的末路人生和末世心态,即便到今天,仍然照见了众多当代知识分子的面影。《废都》本身就具有改革开放风向标意味,因为深化改革开放就意味着更大的文化包容,意味着对知识分子以及精神文化产品创作采取更大的鼓励,更多的善意。对于一个文学作品的益与害,不再采取简单的政治评价和道德评判,允许在争议中逐渐接近文学事实的真相,这无疑是改革开放带给文学的巨大红利。批评者可以认为《废都》是“反文化”“反真实性”“反现代性”写作的典型,辩护者也可以认为它是真正接续了古代优秀话本传统的了不起的当代寓言,读者更可以在批评不绝、争议甚多的喧嚣中,以自己的眼光去判断验证其中的真伪、美丑、善恶。故而,《废都》没有上榜,当然出人意料。再比如莫言。莫言的创作貌似有一个“逆生长”现象:获奖“级别”越高,其代表作品和社会评价越低,即:获得“茅奖”的《蛙》不如这里上榜的《生死疲劳》,而《生死疲劳》的文学质地和影响力,又明显不如他更早的长篇《丰乳肥臀》——尽管后者只获得某个地方文学刊物奖。再比如,以《繁花》作为榜单收官之作,也不免显出这个榜单评判的专业性有些让人怀疑。

质疑之五,榜单的评审过程,貌似公开专业,无可挑剔。但其结果就一定公平公正吗?

记得见到榜单那天,我正在上海某咖啡厅与一帮朋友小坐闲聊。其中一位朋友,上世纪八十年代就在《十月》发表过长篇小说,算是资深写作人了。他见到榜单说,上面除了尤凤伟、李佩甫二人,其他都还算熟脸孔,并笑称,这些不熟悉的名字,肯定跟榜单上的承办或协办单位有关。当我告诉他,尤凤伟曾经是青岛市作家协会多年老主席,而李佩甫是河南作协主席时,众皆大笑。这笑声多少有些轻薄。我读过尤凤伟和李佩甫的小说,并颇有好感。但当我说出这些见解时,在场的朋友却坚持认为,这都是在跟作家自己纵比,或者在小区域横比。如果放大到全国,放大到整个“改革开放四十周年最有影响力小说”,他们还会有位置吗?这样的作家作品,每一个地方,甚至大多数地级市,不是也会找出一个或几个、一部或数部吗?这个榜单——至少从榜单某些局部的呈现来看,算不算做是“青岛版”或“山东版”?一个关乎全国文坛而且关乎改革开放四十年的重磅评选,是否需要加入那一连串的协办承办单位?是否需要把它下放到一个“地方”去进行评选?文坛当下不差钱啊!这些谙熟人际和市场关系的朋友的发问,一时还真让我无言以对。

也是这些朋友继续发问:上榜作家,有多少是文坛(作协或文联)各种级别的现任或前任主席、副主席?我说,关键看作品。我又说,作品影响力和作家职务地位是相辅相成的。朋友说,先不讨论常识,就想看看身份。看就看吧。不看不知道,看了也不必吓一跳——确实,上榜作家各种主席、副主席、现主席、前主席名头那真叫一个多,抛开作古的、去国的,还真的基本——都是。朋友们就笑了,有人还文绉绉地戏仿了一下鲁迅:“忍看朋辈成主席”!

质疑之六,也是这些挑事儿的朋友提出的:评委组成不够严肃。比如儿子当评委,父亲榜上有名且不止一次;儿子给老子写评语(颁奖词)。这些,在某些时间某些地方,可以是“知父莫如子”的文坛“佳话”,眼下却不值得提倡,理由无须多讲。

其实我和朋友们一样,不看国内小说特别是大部头小说久矣。时下文学跟我这个曾经的职业读者的关系,基本维系在与儿童读本有关的温情脉脉的那一部分。

时间不觉就过去了月余。接近12月,改革开放四十周年纪念的日子真的临近,各种与此相关的声音放大了起来,而关于“中国改革开放四十周年最有影响力小说”那个榜单,却早已湮没,早已无人再提了。这就是今天这个时代的特点之一:几乎任何事情,其信息热度,都会在瞬间散失蒸发。因此,吸睛几乎等于吸金,而严肃的小说或者文学,却与此无关。也因此,那个榜单散失蒸发的速度,更是快到如白驹之过隙(用文学的话来说)。时间开始了,时间结束了。时间还没开始呢,榜单却已经结束。或许只有我比较无聊地认真思考了一下。这个时代,小说和改革开放,似乎也没多大关系。改革,就像一部汽车,它有前进、倒退以及泊车挡,有脚刹、手刹和油门,有控制左右的方向盘,有指路的车灯,更有驱动的引擎。改革,也像一条大路,曲曲直直,高高低低……作家和批评家要熟悉这部车,要知晓这条路,学问大着呢!一个榜单,又哪里说得清楚啥呢?

俄国人赫尔岑说:“一个记忆引起千百个记忆。”

日本人池田正夫说:“好小说以细节、形象以及隐藏其间的情感和思想,披露时代的秘密。从某种意义上说,小说是民族的心灵史。”

说得多好啊!

但是,无情的时间又会记住哪些小说呢?

2018年10月,于昆明

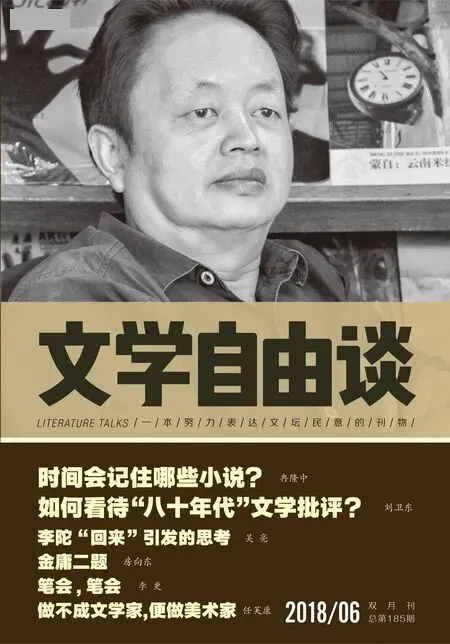

封面作者自述

不做文学评论久矣,日子过的倒与文字相关,比如研读、推广、习作素有“浅语”之美誉的儿童文学。六年前,我身边添了一个特殊读者。从陪他牙牙学语,到滔滔不绝;从讲别人的故事,到走进自己的故事——他当主角,我做书记员。故事多了,放到朋友圈,画家说,这个,可以配画;出版家说,这个,可以出版。于是有了《那年我四岁》《那年我五岁》《那年我六岁》……英国诗人华兹华斯说:以子为父。道理素朴,我知稍迟,却也不晚。人生只是单行道,不可逆返,却可从孩子那里,汲取力量,从头来过。文学批评也不例外,比如,面对各种文本或文学现象,你能像孩子一样,看透皇帝的新装,诚实而有勇气说出答案吗?