川西亚高山斑羚冬春季死亡调查及保护策略

程跃红,王 敏,王 超,马联平,何廷美,王鹏彦

(四川卧龙国家级自然保护区管理局,四川 汶川 623006)

斑羚(Naemorhedusgoral),属偶蹄目(Artiodactyla)洞角科(Bovidae)斑羚属(Nemorhaedus)动物,俗称青羊、野山羊等,为世界自然保护联盟(IUNC)易危级(vulnerable)动物,也是我国二级重点保护动物。在近3年的冬春季巡护、监测工作中,在川西卧龙国家级自然保护区的银厂沟、魏家沟、梯子沟、野牛沟、五一棚、转经楼沟、省道303线沿线等亚高山区域,陆续发现了斑羚的尸体或者濒临死亡的个体。为深入了解该区域冬春季节斑羚死亡现状,根据近年野外巡护、监测等基础资料,在邓生管护站的亚高山区域设置了5条固定调查样线,针对斑羚冬春季死亡的具体时间、地点、生境等因子进行调查,通过样品采集、实验室分析等手段,期望能找到斑羚死亡的真正原因,为保护区斑羚等野生动物的科学保护和管理提供决策依据。

1 调查区域概况

川西位于东经97.5°~104.5°、北纬26.1°~34.3°的四川省西部地区,卧龙国家级自然保护区位于四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县境内,东经102°52′~103°24′、北纬30°45′~31°25′,总面积 200 000 hm2;地处四川盆地向川西高原过渡地带,地理位置特殊,其动植物区系颇具代表性。卧龙国家级自然保护区是以保护大熊猫(Ailuropodamelanoleuca)等珍稀动植物和亚高山森林生态系统为主的综合性保护区,处于邛崃山系大熊猫的核心分布区,野生动植物资源十分丰富。据不完全统计:辖区有高等植物217科,814属,1898种,其中国家重点保护植物12种;区内有脊椎动物82科,450种,其中国家重点保护的动物57种;此外,保护区森林覆盖率达57.6%,植被覆盖率超过98%,是岷江上游重要的水源涵养地。

邓生保护站管护区域位于卧龙保护区的西北部,面积约为 78 600 hm2;它处于青藏高原东缘,海拔在 1 800 m~5 600 m之间,具有典型的高山峡谷地貌,气候受高原地形的影响,属冬寒夏凉的高山气候,卧龙保护区及邓生保护站位置如图1所示。邓生管护区域植被垂直成带明显,其类型和生境随海拔及坡向而分异,川西亚高山暗针叶林是该区域主要的森林类型,主要优势树种为岷江冷杉(Abiesfaxoniana);邓生管护区域由低海拔至高海拔分别出现如下植被带:

常绿、落叶阔叶混交林带,海拔 2 000 m以下,植被主要由山毛榉科(Fagaceae)、樟科(Fagaceae)、桦木科(Betulaceae)等植物组成。

针阔叶混交林带,海拔 2 000 m~3 000 m,植被主要由铁杉(Tsufachinensis)、麦吊杉(Piceabrachytyla)、红桦(Betulaalbo-sinensisBurk)、糙皮桦(Betulaalbo-sinensisBurk.var.septentrionalisSchneid)等植物组成。

针叶林带,海拔 3 000 m~3 800 m,植被主要由岷江冷杉(Abiesfaxoniana)、方枝柏(Sabinasaltuaria)等植物组成。

高山灌丛和草甸带,海拔 3 800 m~4 500 m的高山地区,植被主要组由各种杜鹃(RhododendronsimsiiPlanch)、各种蓼(Polygonum)等植物组成。

高山流石滩稀疏植被带,海拔 4 500 m以上,主要分布在辖区的巴郎山-四姑娘山一带,植被的主要组成为多毛、肉质的矮小草本,如多种风毛菊(Saussurea)、多种虎耳草(Saxifraga)、多种红景天(Rhodiola)等。

2 调查方法

2016年10月~2017年3月,在卧龙保护区采用样线调查与样方调查相结合的方法对邓生管护区域冬春季斑羚死亡情况进行了调查;根据邓生保护站近3年野外巡护、监测、社区调查等基础数据(见表1),结合管护区域地形地貌、斑羚生物学习性等因素,在邓生管护区域内设定了5条固定调查样线(分别是银厂沟、梯子沟、野牛沟、魏家沟、皮条河沿线样线),样线间距>1 000 m,样线宽度为30 m,调查样线分布、长度、方位、穿越的生境等具有代表性和典型性,覆盖面积约2.8万hm2,约占管护面积的35.6%,海拔跨度为 1 950 m~3 300 m,近3年来野外巡护监测中所有记录的斑羚尸体位点涵盖在样线区域内(见图1)。

表1 2013~2015年邓生管护区域巡护监测中发现的斑羚尸体统计表

Tab.1 The statistics of goral bodies founded in the Dengsheng Managed and Conserved Area through patrol monitoring from 2013 to 2015

年份(年)死亡季节及数量尸体分布区域及数量春季夏季秋季冬季低山中山亚高山高山生境类型备注2013800200100针阔混交林1只濒临死亡2014900400130针阔混交林20151000200120针阔混交林1只濒临死亡合计2700800350针阔混交林

注:春季指每年1月~3月;夏季指每年4月~6月;秋季指每年7月~9月;冬季指每年10月~12月;低山指海拔高度1 000 m以下区域;中山指海拔高度 1 001 m~2 000 m区域;亚高山指海拔 2 001 m~3 000 m区域;高山指海拔 3 001 m以上区域。

图1 卧龙自然保护区及邓生保护站区位示意图Fig.1 Location map of Wolog National Natural Reserve and Dengsheng Conservation Station

笔者和工作人员(两人)沿样线并排前行,各自观察自身左右5m区域,若发现斑羚尸体(或濒临死亡个体),就以此为中心设置样方:20 m×20 m正方形样方,并按照《死亡斑羚野外调查记录表》《死亡斑羚生境因子调查记录表》记录有关信息(以上两表主要记录斑羚尸体位点、发现时间、性别、年龄段、处理情况以及地形、坡度、坡位、植被类型、水源等生境因子);对部分尸体进行解剖,并采集毛皮、内脏、血液等病料用于实验室分析,同时对尸体进行深埋、焚烧等无害化处理;调查以15 d为周期,共计进行了12次;样线设定基本情况见表2。

表2 5条固定调查样线基本情况表

Tab. 2 The basic informations of 5 fixed sample transect lines

注:5条调查样线海拔跨度为1 950 m~3 300 m;所处生境类型都是针阔混交林;样线方位多样,覆盖了中山、亚高山、高山3个区域,同时以亚高山为主;调查时间间隔为15 d,第一次调查在2016年10月上旬,最后一次调查在2017年3月下旬,共计调查12次;样线包含了近3年巡护监测中发现的所有斑羚尸体位点。

3 调查结果与分析

调查中,发现濒临死亡个体主要临床症状有:精神不振,静卧,消瘦,被毛凌乱,对外界的刺激反应迟钝;肌体消瘦、呼吸加快、体温偏低;尸体嘴唇四周、眼圈、鼻梁和耳根部的被毛脱落,皮肤上形成约0.3 cm~0.5 cm厚的痂皮;眼睛因痂皮太厚而呈半睁眼状态;全身不同程度掉毛、皮肤粗糙、表面有颗粒状物质等。详细调查结果见图2、图3、表3、表4。初步推断:在冬春季节,斑羚食物来源不断减少,食草的适口性、营养等都会降低,加之部分个体长期感染疥螨等体表寄生虫,造成营养物质代谢障碍,势必引起机体抵抗力下降,此时在强致病菌或者恶劣气候等不利因素的综合影响下,最终引起斑羚全身多器官发生实质性变病而死亡。

图2 调查发现的斑羚尸体(部分)Fig.2 Goral bodies(parts)

图3 斑羚尸体局部症状(感染寄生虫)Fig.3 Local symptoms of the dead goral(parasite infection)

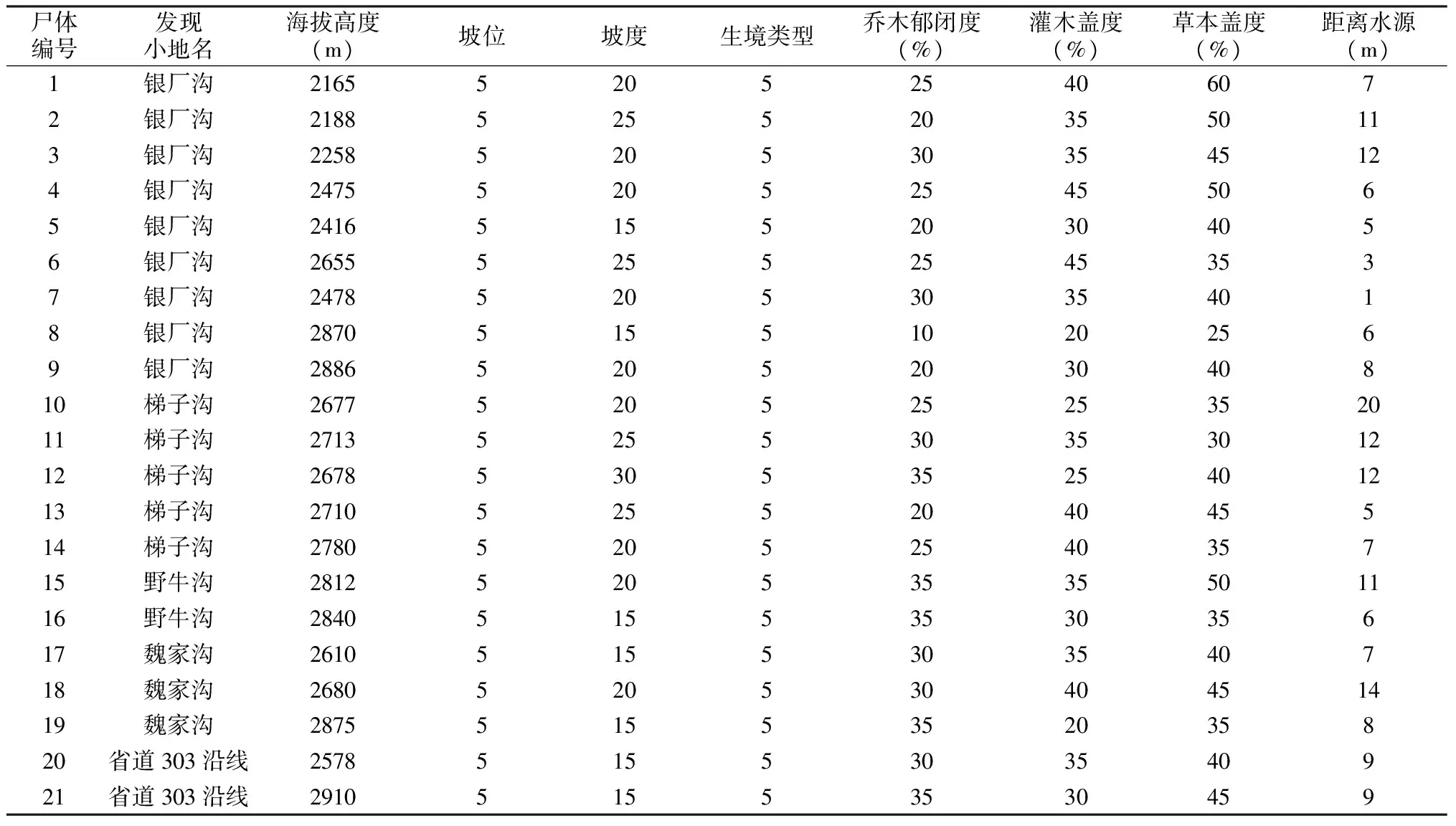

表3死亡斑羚野外调查记录表

Tab. 3 The field questionnaire of the dead goral

斑羚死亡主要集中在1月~2月(90.5%),并且体况消瘦(81.0%);我们初步推断因为这个时期是卧龙最为寒冷的季节,此时野生动物原本就处于最为虚弱状态,加之常常会出现倒春寒、雪灾等恶劣天气,这可能就是斑羚等野生动物死亡的主要原因之一。

斑羚尸体位于水源点周边20 m范围内,都位于河流、溪流的平谷地段,这可能是患病斑羚移动到水源点饮水后,没有足够体力返回树林造成的;按照一般认识,雄性成年个体体况、适应性、抵抗力等都较强,而调查发现尸体却以雄性(81.0%)、成年(76.2%)为主,其中原因有待进一步研究;尸体主要分布于海拔 2 200 m~2 900 m(85.7%),并且都位于针阔混交林下,这与辖区植被分布以及斑羚的生物习性都较为一致。

将17份皮肤病材料进行实验室镜检,发现每个样品呈现出典型的疥螨虫卵,由此可见野生斑羚疥螨感染率是非常高的;同时斑羚尸体嘴唇四周、眼圈、鼻梁、耳根部、颈部等部位被毛脱落,皮肤痂皮较厚,可以判断出斑羚死亡前疥螨感染已十分严重;尸体未被其他动物取食(71.4%)比例较高的原因可能是调查周期较短造成的(15 d);尸体主要采取了焚烧、掩埋(66.7%)的无害化处理方式,其实这两种方法在严寒、干燥的冬春季节都存在隐患或者不足,比如焚烧可能引起火灾,掩埋常常因为此时泥土被冻结而无法深埋,容易被其他动物重新发现、采食。

表4死亡斑羚生境因子调查记录表

Tab. 4 The habitat factor questionnaire of the dead goral

注:地名为地图上最近的小地名;海拔为m;坡位1脊,2上,3中,4下,5谷,6平地;坡度为罗盘直接测量数据;生境类型为1竹林,2灌丛,3草甸,4针叶林,5针阔叶混交林;6人工林,7农田,8其他;乔木郁闭度、灌木盖度、草本盖度为直接判断;距离水源为直线距离,单位为m,用皮尺测量。

4 保护策略

4.1 加大冬春季野外巡护力度,及时发现、救治患病个体

针对斑羚及伴生动物冬春两季,特别是每年1月、2月份患病、死亡数量增加这一客观事件,保护区相关职能部门应加强这段时间的日常巡护监测工作,及时发现患病动物并给予必要救治;由于冬春季节温度很低,尸体自然腐烂速度较慢,为了防止尸体被其他动物取食、污染水源及环境,应该对发现的尸体进行深埋、焚烧、消毒等无害化处理,从而阻止寄生虫、细菌、病毒等传染源在野生动物及家畜之间的扩散传播。

4.2 加强基础研究,提高保护质量

目前圈养动物螨虫病的防治方法、技术、药物等都已十分成熟,但是斑羚等野生动物螨虫病的防治手段还非常匮乏,所以应加强与其他大专院校、科研院所的合作,尽早找到斑羚及伴生动物螨虫病等疾病发病原因及形成机制,探索性的开发相关预防性、治疗性药物,并开展人工投喂、疗效观察等研究。

4.3 建立健全野生动物疫源疫病监测体系

根据《野生动物保护法》等法律规定,野生动物疫源疫病监测工作属于保护区的法定职责。因此保护区应该进一步完善野生动物疫源疫病监测机构,落实人员,高度重视辖区内野生动物的非正常死亡事件,将此类调查、巡护、监测工作长期化、固定化,整体纳入辖区野生动物疫源疫病监测工作体系中来;同时护区应成立野生动物临时救护机构,建设救护场所,开展救护研究,并将相关经费纳入财政预算给予保证。

4.4 加强标本制作研究工作

标本是保护区的一项重要资源,对于科学研究、

科普教育等都具有重要的意义。工作人员在日常巡护、监测、科研等工作中,常常会发现各种动物尸体、头骨、羽毛等标本素材,但是目前保护区自身在标本的剥制、塑型、养护、保存、研究等方面还处于空白,所以应加强这方面专业技术人员的培训与储备,逐步提高保护区标本制作、展览、研究水平。

致谢:感谢卧龙国家级自然保护区管理局有关领导给予本项目的高度重视和支持;感谢邓生保护站领导、同事在外业调查过程中给予的无私帮助。

[1] 卧龙自然保护区管理局,南充师范学院生物系,四川省林业厅保护站.卧龙植被及资源植物[M].成都:四川科学技术出版社,1987:1~13.

[2] 卧龙自然保护区,四川师范学院.卧龙自然保护区动植物资源及保护[M].成都:四川科学技术出版社,1992:195~208.

[3] 杨光友,赖从龙,杨学成,等.九寨沟自然保护区苏门羚群发性疥螨病的调查[J].四川动物,1997,16(2):86.

[4] 吴华,张泽均,胡锦矗.唐家河自然保护区斑羚春冬季对生境的选择[J].华东师范大学学报,2002,(2):92~97.

[5] 张维,王文,唐珞等,等.黑龙江龙口自然保护区斑羚冬季食性分析[J].东北林业大学学报,2006,34(3):43~44.

[6] 袁朝晖,张建云,何佰锁,等.冰冻雪灾导致斑羚死亡的调查报告[J].陕西林业科技,2009,(1):62~64.

[7] 孙韵,潘广林,魏魁虎,等.一列死亡野生斑羚寄生虫种类的调查研究[J].动物医学进展,2009,30(8):70~72.

[8] 钟妮娜,徐顶,吴宥析,等.一起自然保护区岩羊皮肤病的诊断[J].动物医学进展,2010,31(1):122~124.

[9] 程跃红,杨帆,周莎,等.卧龙自然保护区野生动物疫源疫病监测机制的探讨[J].四川畜牧兽医,2015,(4):21~22.

[10] 李才武,瞿春茂,金森燕,等.卧龙自然保护区一鬣羚死亡原因剖析[J].野生动物学报,2016,37(2):147~150.

[11] 李春燕,杨光友.野生哺乳动物的疥螨病[J].四川动物,2017,36(1):104~113.

——以北长山岛为例